Владимир Николаевич Крицак

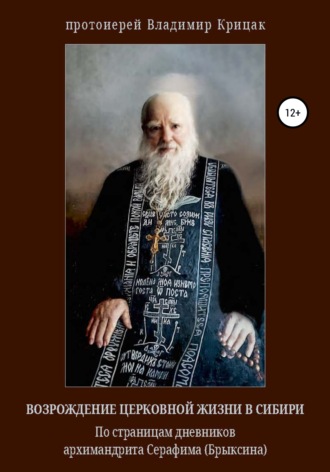

Возрождение церковной жизни в Сибири. По страницам дневников архимандрита Серафима (Александра Егоровича Брыксина), в схиме Иринея

Из истории Кемеровской области

В прошлом промышленный регион Кузбасс входил в состав Западно-Сибирского края и Новосибирской области, а в 1943 году из этой территории выделили самостоятельную Кемеровскую область, куда и устремилась семья Брыксиных. Тропы из алтайских мест в угольно-металлургический Кузбасс уже нельзя было назвать нехожеными.

Крестьян из сибирской округи, и не только оттуда, организованно направляли на строительство Кузнецкого металлургического комбината с конца 1920-х годов. Ими также пополняли ряды пролетариата на растущих, как грибы, угольных шахтах. Так Брыксины оказались на станции Кузедеево, расположенной на половине пути между выросшим за счет Кузнецкстроя Сталинском (нынешним Новокузнецком) и Таштаголом с его железными рудниками.

Кузедеево – село тоже интересное. С рекой Кондомой и с реликтовой липовой рощей. Оно считается своеобразными воротами в Горную Шорию, ныне известную во всем мире Шерегешскими горнолыжными трассами.

Мундыбаш

Вот и станция Мундыбаш – на сей раз наша конечная остановка, – возвращается к своим детским путешествиям 1938 года о. Серафим.

Вышли. Вокзал хороший, с большим светлым залом. Мы уселись на диваны и ждём чего‑то. Мать нас покинула, и её нет. Нет и нет. Где же она?

– Мама! – закричал один из младших.

Немного погодя, она бежит, не знаю, на крик ли сей, но только она не одна, а с папкой. Я встал на диван с ногами и как‑то растерялся: ведь это папка, ну что же он ничего не говорит, а только смеётся?

А потом и говорит. И как‑то сразу успел всех поцеловать. И быстрым движением схватил на руки двух из младших – моих сестрёнку и брата. И пошёл с ними. Ну, а все остальные, в том числе и я, по команде мамы спрыгнули на пол и побежали, как цыплята, за своей мамой.

Дома тепло, уютно. В общем, лучше всего – дома. Все новое, – отмечает повествователь. – И жизнь пошла по‑другому. Да разве не ново для меня, когда нас с братом меньшим вскоре отдали в детский садик. Удивительно: мы, два почти диких ребятенка, очень скоро усвоили жизнь в новой для нас обстановке. Уходили рано утром в садик с папкой и возвращались домой с ним. А ему‑то ведь попутно. Почти рядом с нашим садиком находится поссовет. А папа в нём занимает должность секретаря.

Сперва вечером он заходил за нами, а потом мы стали за ним заходить. Придём – а он ещё работает, да с кем‑то разговаривает, а с кем – ведь никого нет? Эх, мы – воробьи деревенские! Да ведь это, как мы узнали позже, телефон, проволока, протянутая от дома назначенного до другого дома. А там – точно такой аппарат. В этой коробке сидит не человек, как нас обманывали.

Шли дни, месяцы и даже годы. Переехали в Мундыбаше на другую улицу. Там – опять новое и интересное для нас. Летом на тележке, которую везла лошадь, ездили за дровами и за сеном. Дни бывали жаркие, тогда купались и загорали.

Мама боялась брать чужое, она запрещала нам даже заглядывать в чужие огороды. Огородик свой летом привлекал заманчиво. Огурцы только подрастут, а мы их сорвём да съедим. Но нас за это пробирали. Так мы стали срывать огурцы украдкой.

Папка-то какой мудрый! Он не ругал почти никогда. Но зато он нам устроил такое, что мы стали его считать хуже мамки. Он-то, что придумал! Взял да колючей проволокой загородил грядки с огурцами. Где‑то уж ему и проволока эта окаянная попалась под руки, а то бы он не стал так делать. Ну, ладно, это пустяковая мелочь.

На месте шорского улуса

Мундыбаш в переводе с шорского языка означает «тут голова». Это – поселок городского типа в Таштагольском районе нынешней Кемеровской области.

Он возник на месте шорского улуса при строительстве железной дороги для доставки руды из Горной Шории на Кузнецкий металлургический комбинат.

Здесь отец Александра – Егор Лаврентьевич Брыксин – работал в поселковом совете.

Война

Сидим как‑то дома, а тётка Косованиха бежит, да с новостью, – делится с нами наиболее яркими событиями о. Серафим.

А почему она плачет? Не знаю. А-а-а, вон оно что: война. – Какая? – С немцами же.

Тут и мама наша заплакала. А к чему я буду плакать, ведь уже не маленький? А мне было около десяти лет. Ну, что ж, война так война, и я тогда пойду с папкой. Но получилось наоборот: меня отдали в школу.

В 1941 году иду в первый класс школы. Потом во второй я пошёл.

Тут‑то и пришла очередь папу забирать в армию. Думали, что не возьмут, потому что у папки пальца одного не было на правой руке, а остальные плохо гнулись в суставах. Но нет – взяли. А как же, ведь всех взяли. Ведь он будет стрелять или помогать где‑нибудь? Да он и помогал, как мы узнали из писем. Он, оказывается, и там какую‑то должность занимал. Писарем служил.

А мы остались без отца. Не знаю, хорошо ли кому без папки, но мне было не совсем, потому что мамка всегда стала плакать, скучать. А мне из‑за этого не хотелось играть. А во‑вторых, я стал взрослым мальчиком, учеником второго класса «б».

Я учился хорошо. Помню, мне дали премию.

Но в третий класс меня не отдали учиться, потому что надеть мне уже было нечего, есть нечего. Вот я и сидел дома. Ух, даже вспоминать не хочется. Одно горе сменялось другим. Бедная моя мамочка, она не знала никакого утешения.

В одном месте у деда оборвался туесок с мёдом, – рассказывает о. Серафим о запомнившемся.

И мёд большим блином растёкся по полу, вся детвора (и даже взрослые) собирали ладошками и ели.

И моя мама просит: идите ещё поешьте – один раз в жизни наелись сполна.

Матушка Надежда (в миру Нина Брыксина) дополняет воспоминания о. Серафима:

– Иногда пили солёную воду, чтоб есть не хотелось, – делится она пережитым.

– Батюшка хлеб по карточкам делил на всех и ещё крошки добавлял каждому. Спичек не было, отправляли к соседям за горящими углями.

Один идёт со школы с первой смены – другой уже сидит у окна, ждёт, чуть не плачет. Быстро валенки забирает – и бегом в школу.

Тут о. Серафим продолжает свой рассказ.

– Убили папку на войне. Вот он, первый удар на голову: папка уехал на фронт и погиб (скорее всего, в 1942 году), но весть долго шла.

Второй удар: моего старшего брата арестовали и дали год тюремного заключения. А за что? Эх, да стыдно говорить. Взял на работе, в паровозном депо, кусочек свинца для грузила на удочку. А тут его – цап. И годик, будь миленький, отбывай. Осудили и увезли. Бедная мамочка. Она не переставала плакать.

Каково нам, а? Эх, хочется самому плакать, но разве заплачешь, когда ум ещё детский?

Только мама за нас плачет.

Горе, нищета, голод, тоска. Всё это давит тебя. И так давит, что нет никакой возможности от всего освободиться. А мы‑то – детвора. Шесть человек, один одного меньше. Вот и выкручивайся из такого положения, когда судьба тебя так придавила к стенке, что только держись. Удар за ударом бьёт тебя по голове, наверное, не лучше, чем «катюша» на передовой.

Брат, освободившись из тюрьмы, добровольцем ушёл на фронт. И, раненый, пишет из военного госпиталя. Пишет нам, что едва ли жив будет в этой кошмарной войне. И дома есть кое‑что прибавить.

Там – война, которую навязал немец. А здесь – голод. Умерла моя сестрёнка младшая Галина – некрещёная. Вот он, голод, и ко второй сестрёнке подкрался.

Пришла наша бабуся, плачет и говорит:

– Что вы смотрите, ведь она – уже живой труп. Шейте ей платье на смерть.

А из чего шить? Мать сшила. Уже и прощаться приходили из своих, но Бог миловал. Бога мы никогда в то время не вспоминали, мы Его не знали, да и знать, признаться к нашему стыду, не хотели. А Он, Милосердный, смотрит на нас, подавая Свою могучую руку. Он пришёл, нет, не Он, а, наверное, ангел. И отогнал смерть. Он, наверное, смилостивился над моей бедной мамочкой и сказал:

– Хватит её наказывать, она и без того наказана.

А то ведь может не выдержать человеческое сердце. А ведь Господь всегда по мерам сил даёт. Ну, а у мамы столь было много сил, поэтому, наверное, она всё это вынесла. Нет, ещё не перенесла, а переживала. Да мы ведь все должны переживать. Всем дан свой крест. Даже я имел счастье нести, хоть и маленький, но всё‑таки крестик. Шёл 1943 год.

Великая радость

Был на исходе 1944 год.

Я закончил четвёртый класс. Но как? С горем пополам, – признаётся о. Серафим.

Помню, в эту зиму произошел важный случай в моей жизни. Прибежал домой братишка и говорит:

– Там, на снегу, поросёнок лежит, маленький и чистенький. Его выбросили, потому что пропал.

Я, недолго думая, взял мешок и помчался бегом. Мне удалось положить поросёнка в мешок. Вот я уже взвалил его на спину. И мысль работает четко: через час будем есть жареное мясо молодой свинки.

Но, увы, предчувствие не осуществляется. Кто‑то быстрым движением у меня вырывает мешок с заветной ношей. И меня вместе с мешком, как преступника, тащит в другую сторону. Что ж, приходится повиноваться, да и мог ли я оказать сопротивление?

И вот я – на пороге чужого дома. Женщина с удивлением глядит на эту сцену и не поймет, в чем дело. Но её выводит из заблуждения мой конвоир. Он говорит:

– Вот, скажи на милость, этот хлопец хотел дохлого поросенка утащить домой для пищи. Мыслимо ли? Дай ты ему картошки, пусть сварит её дома.

И что же? Незнакомые люди нагребли её мне целых полведра. Принёс картошку домой. О, сколь великая радость была! Наварили, наелись, и слава Богу за прожитый день, а завтра, что Бог даст.

Сколько же было таких дней, пожалуй, и не сосчитаешь. Да и надобности особенной нет подводить точные итоги минувших лет.

Разве вот только случай весьма интересный. Помнится, как сейчас. Стояла в нашем поселке Мундыбаш военная артиллерийская школа, прибывшая из Ленинграда. Как‑то случайно мой брат Витя пошёл к артиллеристам на обед. Еда была настолько вкусной, что Витя и завтра, и послезавтра посетил эти обеды. Этого было мало. Он совершил визит домой к начальнику артиллерийского подразделения. Встреча была довольно‑таки любезная, гостеприимная. Настолько любезен был к нам этот начальник. Как мы узнали, дядя Ваня с женой тетей Люсей и дочерью Галиной. И мы нагрянули к нему с братьями втроем.

Как‑то раз начальник, по‑нашему дядя Ваня, усадил нас обедать на крылечке своего дома и любовался нами. Подходит его заместитель и с удивлением восклицает:

– О, что это тут у Вас, товарищ подполковник? Новые кадры воспитываете?

– Да, это мои будущие солдаты, – ответил подполковник.

И, действительно, он не ошибся в своих пророческих словах, мы все трое служили в рядах Советской Армии.

Тыл не подводил

Все сибиряки крепили оборону страны. Собирали денежные средства на строительство танковых колонн и авиаэскадрилий. Подписывались на военные займы. Готовили на фронт посылки с тёплыми вещами, продуктами, табаком и кисетами. А сами жили впроголодь.

Безбилетники

Мундыбаш – не только посёлок, но и железнодорожная станция, – напоминает рассказчик.

А сколько раз мы с братом Витей ездили на поездах без билетов. Сколько же было всевозможных приключений.

Вот нас толчками выгоняют ночью из поезда на каком‑то глухом полустанке. Слёз – целое море, но нам никто не сочувствует. Нет, лгу, сочувствуют. Какой‑то дядька уже на ходу снова подсаживает нас на ступеньки вагона. И мы мчимся дальше. Зуб на зуб не попадает. Дверь в вагон закрыта, надо крепко держаться за поручни. А дремота одолевает. Она готова каждую минуту бросить нас под колеса. Однако дверь отворяется. Нас хватают, как котят, за шкирку и – в вагон. Что будет, то и будь. Но мы рады, что отогрелись. Нас пронесло.

В другой раз меня, как штатного «зайца», заперли в камеру. Боже мой! Я – преступник. Ведь ночь и день почти просидел в тёмной сырой комнате. Какая несознательность у взрослых! Мама пришла выкупать меня. Открыли двери камеры. И вот на пороге появился преступник: голоногий мальчишка 13—14 лет. Мать встречает. Какая радость! Я – на свободе.

Через многие годы

Пришёл после войны ко мне на исповедь один мужчина в годах. Сомневающийся такой, – рассказывает о. Серафим.

– Я – фронтовик, – сказал он. – Почему‑то я верю, что вы можете у меня исповедь принять и не скажете никому. В войну я расстрелял двух своих солдат.

И далее он поведал:

– В окопах, на передовой, лежим. Зима. Молодые деревенские солдатики рядом – холодные, голодные. Один говорит:

– Слушай, Вань, ну чо нас заставляют воевать? Хлеба не дают, а воевать заставляют!

Назавтра этих солдатиков контрразведка приводит:

– Вы так говорили?

– Говорили.

Абсолютно деревенские! Ну и всё – к расстрелу.

Я говорю:

– Не могу расстреливать, не могу.

И плачу.

– Приказываю тебе расстрелять, – командир говорит, – откажешься – самого в расход пустим.

И я их расстрелял. Ни за что.

Я отпустил ему тот грех.

Осинники

Город на Кондоме

Осинники – город в Кемеровской области на реке Кондоме при впадении в неё реки Кандалеп.

Основан на месте шорского Осиновского улуса в 1926 году, хотя первые штольни были заложены ещё в XIX веке.

Сначала рабочий поселок назывался Осиновка. Городской статус Осинники получили в декабре 1938 года.

Река Кондома с видом на Осинники

1945 год. Война закончилась, – продолжает вести нас автор записок по цепочке событий.

Ура! – казалось бы, надо радоваться, но не до этого, не до эмоций.

Из Горной Шории, из Мундыбаша, где перерабатывают железную руду, наша семья переезжает чуть севернее – в шахтёрский город Осинники.

Там нам должно быть лучше. Наша бабуся здесь, тётка, Лёнька.

Да и пойдешь с сумочкой, тут лучше подают. Пока несколько домиков обежишь – и сыт. Я‑то ведь тоже ходил и просил всегда так: «Подайте милостыньку Христа ради».

А что за смысл в просьбе, я не понимал в то время. Кто даст, а кто и откажет.

Как‑то постучал в дом. Открыла двери учительница, дала что‑то покушать и сказала, что нехорошо попрошайничать.

Однажды Витя с голоду чуть не уснул в сугробе навсегда, еле его растормошили.

На родительский день одна бабушка дала яйцо. Мама разделила его на всех.

Когда не могли уехать домой обратно, ночевали в канаве. Однажды так было тепло, травка зелёная, и это было на Пасху.

Шёл 1946 год. Я учился в пятом классе.

Учёба не идет. Нищета, голод, а голод – не тётка тебе.

Нас было семь человек детей, отец, пока был жив, не разрешал нам креститься.

У меня было такое непреодолимое желание креститься, что я часто спрашивал свою бабулю:

– Баба, ну когда уже ты меня покрестишь?

– Подожди Шура, хорошего крестного надо тебе найти.

Бабушка была глубоко верующая и нас окрестила, как война закончилась.

Крёстным стал пономарь церкви Валентин, впоследствии священник и друг по жизни.

В моём упрямстве бабушка видела характер дедушки и поэтому часто говорила:

– Упрямый, как дед Лавро.

Бабушку звали Марией, а деда по отцу – Лавром.

Таинство крещения

Таинство крещения – это икона Смерти, Погребения и Воскресения Иисуса Христа – Сына Божьего. Через крещение Бог обновляет человека от греха и его последствий. Вода – это вещество, не имеющее формы. Образ Иного бытия. Запредельного для человека. Из неё творился мир. Через неё Господь нам даёт земную жизнь и отнимает её, как это было во время Всемирного потопа.

Троекратное окунание – это образ трёхдневного Погребения нашего Спасителя. Выход из купели, это образ Воскресения. Участвующий в таинстве Крещения должен пережить со Христом смерть и воскресение. Мы видим, как чувство смерти через горе расставания с матерью прошло сквозь душу новокрещённого юноши. А чувство патриотизма обновилось осознанием Небесного гражданства.

Страшно даже подумать, что бы случилось с оставшимися детьми, если бы понимание важности их жизни через веру не пришло бы в их неокрепшие умы. Как это действие благодати Божией не назови. Провидением или Случаем. Но оно было переломным.

Война, потеря отца и матери, всё это стало той суровой школой во взрослую жизнь. Какие тут можно найти слова? Многие люди уже здесь ломаются. С Богом по-другому. Да! Жизнь будет трудной. Но интересной, нужной и со смыслом!

По данным одной из автобиографий из личного дела, крещение Александр Брыксин принял на 18 году, то есть в 17 лет. Имя Александр в переводе с греческого означает «мужественный защитник». Можно сделать предположение, что это был 1948 год. Конец августа или сентябрь. Кто-то уже в семье был крещён, но бабушка искала Александру крёстного религиозно образованного. Крёстный Валентин первым стал учить Александра читать на церковно-славянском языке, а затем порекомендовал его отцу Мисаилу (Томину) и тем самым совершил главный поворот в его судьбе.

Собирал уголь для дома

Пошёл 1947 год. Продолжаю учиться. И – ещё хуже.

В 1948 году не учусь и не работаю.

Так: для себя копаем лопатами огород, садим картошку.

Осинники. Семья архимандрита Серафима Брыксина, в миру Александра, скорее всего, 1949 г. Верхний ряд: первый слева – Виктор Брыксин; средний ряд: бабушка с мамой – первые слева; нижний ряд слева: сам Александр Брыксин, сестра Валентина, брат Леонид, Юрий и сестра Нина

А в 1949 году устраиваюсь учеником художника в клуб. Работа – писать рекламы, афиши да лозунги. Любимое моё занятие – рисование. Вот где я наслаждался этим. Но, к моему огорчению, недолго. Потому что должности таковой не было, следовательно, и держать человека государству не было смысла.

Одним словом, меня рассчитали, по-нынешнему – уволили.

Вот и 1950-й год. Мне уже 19 лет. Боже мой, 19!

А я, как уличный мальчишка, ничего не соображаю. Да и соображать не хочу. Лето. Свободное время отдаю игре в футбол.

Мама ругается, но ведь хочется поиграть. Надо уж на какую-то другую работу устраиваться, но мне как будто дела нет до того.

Правда, каждый день почти хожу по городу и собираю уголь для дома. А его там много попадается среди города, иногда возможно насобирать. В другой раз – и машину. А бывает, что и ведра не наберёшь, но я всё равно не приходил без угля. Там ведь, неподалеку от нас, есть другая куча уже чистого угля, поступающего из самой шахты.

Вот его и берёшь. А как? Да украдкой. Подкрадёшься, бывало, а тебя за пару ведер угля – цап! И сколько таких случаев было в моей жизни? Удачно-то не всегда получалось. То мешок отберут, то – ведро, а то и по шейке надают. Вот какие дела.

Домой придёшь, а там и мать добавит. А у нас мама не из гордых. Она и мне поддаст по зашеине. Правда, хоть и не больно, но уже стыдно было. Но ведь это – мать, а не сторож около кучи угля, от неё-то легче перенести подзатыльники.

Ода матери

Весна 1950‑го года у нас была ещё скучнее, потому что брат старший – Анатолий – женился и отделился. А мать как‑то зимой упала, зашибла голову. И вот систематические боли головы заставили её лечь в больницу. Итак, она – в больнице, – уточняет о. Серафим.

А мы копаем землю в огороде, садим картошку. Всё делаем сами.

А кто же эти «сами»? Да вот кто: главный я – Саша, мне 19 лет. Сестра Валя – 21 год, брат Виктор – 17 лет, сестра Нина – 15 лет, брат Леня – 12 лет и Юрик, самый младший братишка, 9 лет.

Главным называю себя, потому что как‑то всё время случалось так, что мне доверяли во всем управлении домом. И это лишь благодаря тому, что я был очень внимателен к жизни, хозяйственен по дому и, к тому же, требователен как к себе, так и к младшим своим братьям.

Как‑то в один прекрасный солнечный день мы втроём возвращаемся с поля: я, Валя и Витя. По дороге разговариваем. Как там наша мама? И она даже не знает о том, что мы уже семнадцать ведер картошки посадили без неё. Вот, она обрадуется, если мы ей скажем завтра о нашей удачной посадке.

Настал следующий день – канун дня св. Николая-летнего. 18 мая. Бабушка наша и сестра Нина пошли в больницу проведывать маму. Да и как её не проведать? Я вот только несколько дней назад сам к ней ходил. Видел её. Она вышла в больничном платье. У неё бледное, болезненное лицо, и такая ласковая-ласковая. Вздыхает и говорит:

– Мне здесь так уже надоело, что не могу больше. Буду проситься, чтобы выписали. Так надоело. Да и голова, чувствуется, уже с меньшей болью. Нет, на днях обязательно буду дома. Ведь душа разрывается. Такое время, такие дни золотые (так она часто выражалась). И вдруг даром пропадают дни. Нет, обязательно выпишусь. Скучаю по дому.

Ведь в доме – хозяйство. Хоть и небольшое, но всё‑таки брошено на произвол. А там ребятки ходят в школу. Надо одеть, накормить, постирать.

Да мало ли чего другого для матери требуется по поводу воспитания детей своих. Одно слово «мать» что значит?

Мать. Это такое дорогое, это такое неоценимое слово. Мать. Чего она не сделает для своего ребёнка? Ночами не спит, родная. Если ребёнок болен, не отдыхает. Склонив голову над его колыбелью, напевает ему сладкие и ласковые песенки. И он в ответ вторит ей своим непонятным детским лепетом. Есть ли на свете что‑либо дороже слова «мать»?

Я со слезами на глазах могу говорить только о тебе, дорогая мамочка. Сколько ты с нами пережила невзгод, холода, голода. Не один раз ты отчаивалась в жизни, не один раз судьба тебя ставила на край гибели. И ты все перенесла. Тебе невидимо Господь помогал, хоть ты и плохо знала своего Творца. Ты вся была отдана для нас, для нашего воспитания. Ты, не знавшая радостей жизни, наша дорогая мамочка, все ещё хочешь жить. И жить для нас, для своих деток. Да и может ли кто описать любовь материнского сердца к своим детям?

Вот перед глазами у неё я, которого она любила и стремилась выучить грамоте.

Да, а разве они – Валя, Нина, Толя – не дороги её материнскому сердцу?

Вот и Витя – вылитый отец, как не раз она говорила.

А эти два малых – Лёня и Юрик – беспредельные её любимцы, которых она стремится теперь увидеть, обласкать, утешить, наварить им горячего супа, выстирать рубашки, натопить тепло в комнате, уложить спать и любоваться детьми.

Утром не успеют ещё ударить в окно лучи солнечного света, милая наша мама уже на ногах. Мама дорогая! Как скучно без тебя. Приди скорее в свой дом, обогрей нас теплым и радостным присутствием своим. Расскажи нам о папке, которого мало мы помним. Спой для нас свою любимую песенку, которую ты часто напевала со слезами:

Вы не вейтесь,

Чайки, над морем,

Вам негде,

Бедняжечки, сесть.5

А вот стихотворение, которое ты нам и читала, и напевала:

Вечер был, мерцали звёзды,

А на дворе мороз трещал.

Шёл по улице малютка,

Посинел и весь дрожал.

Шла старушка той дорожкой,

Увидала сироту,

Приютила, обогрела

И поесть дала ему.

Положила спать в постельку.

– Как тепло! – промолвил он.

Закрыл глазки, улыбнулся

И заснул спокойным сном.

Бог и птичку в поле кормит,

И кропит росой цветок.

Бесприютную сиротку

Также не оставит Бог.6

Помню я эти дорогие слова моей мамы. И дороги они тем, что пропеты они были пророчески для нашей будущности.

Между прочим, мы все ждём маму домой. Ждём с нетерпением, – волнуется рассказчик.

Мы от неё не отвыкли, нет, и расставаться не хотим. Не хотим даже и думать о том, что она сляжет во гроб.

О, это ужасная мысль! Это – кошмар! Это трагедия – расстаться с самым близким и любимым для тебя человеком. Нет, нет, мы хотим жить ещё вместе! Мы ещё так мало прожили на свете. Наш жизненный путь ещё так жалок. Мы ещё птенцы, живущие в тёплом гнездышке, которых надо кормить из клюва, как скворчиков.

И, представьте себе, вдруг умирает их мать, вдруг её убивают. Птенцы, бесспорно, пропадают, погибают.

…Утро. Восходит солнце, птицы щебечут, порхают и летают. Воздух наполнен запахом дыма, несущегося от горевшей породы на терриконике осинниковской шахты. Город просыпается. Пора и нам, но не хочется, обычно в эту пору у нас самый сладкий сон. Немножко, правда, понежились по‑детски и встали. Кто за что принялся.

А сестренка Нина сегодня идёт к маме в больницу в притулившийся в распадках между холмов, под которыми угольные залежи, посёлок под названием «Бис». Мама-то, кажется, выписаться сегодня обещалась. Ах, братцы, милые сестрицы, ума не хватает говорить дальше.

Бежит вот она, Нинка‑то сестра, и дурным голосом кричит:

– Мамка умерла!

И больше уже ничего не может сказать, да и надо ли больше этого говорить? Всем всё понятно и ясно.

Полный переполох и сплошной вопль. Старший брат бежит в больничный городок. Кто‑то за Валей, старшей сестрой, на работу побежал сообщить горькую весть. А мы – дома. Боже мой! Господи! Эта чаша непосильной скорби свалила нас всех с ног.

День рыдаем, второй, третий. Народу – масса. Сколько родных съехалось.

И вот перед нами – гроб. Лежит она, милая, дорогая, любимая и неизменная нашему сердцу. Закрыла свои ласковые и всегда поразительные добрые глаза, сложила свои ручки и лежит, словно спит. А здесь над её прахом причитания:

– Милая мамочка! На кого же ты нас оставила, на кого бросила? Закрыла ты свои глазки, затворила уста и не хочешь сказать слова своим детям, которые окружили тебя, которые ждут от тебя словечка! Ты уходишь от нас навсегда. Так не оставляй же нас здесь сирых и одиноких, возьми нас с собой, ибо нет теперь жизни, нет счастья без тебя. Открой глаза, поднимись и скажи нам слово наставления, как нам жить.

И много-много ещё причитаний и рыданий слышалось над гробом любимой матери. Не один раз Валя падала в обморок, кровь из носа ударяла и лилась ручьем при последнем целовании праха.

Застучал молоток по гробовой крышке, последняя горсть земли брошена на могилу. И вот вместо нашей мамочки выросли холмик земли да крест. Будут теперь носиться над могилой чёрные тучи, бури, ночью прокатится гром. Да гроза прошумит над холодной могилой. Да зимние вьюги будут петь свои заунывные песни.

Пройдут года, зарастет любимая могила бурьяном, никто туда не придет, не склонит колена, не обнимет крест, не проронит слезинку. И букеты цветов не будут украшать этот маленький холмик земли.

Никто не пропоёт «Вечную память» и «Со святыми упокой». Разве только пенье соловья нарушит тишину, царившую над могилой.

И эта участь, этот удел – для каждого из нас, живущих здесь, на бренной земле. Жизнь – это море, волнующееся ветрами бурь и непогод. А смерть любимого для твоего сердца человека – это венок, сплетенный из терния и возложенный на твою голову, который со страданием ты несёшь почти на протяжении всей жизни.

Да и редко можно встретить человека без скорбей. Вот и к нам пришла смерть, окружила мраком, дунула в наши детские и безвинные души своим холодом и хотела столкнуть в бездну погибели.

Но нет, промысел Божий судил иначе. Мы все, по Его милости, приняли Святое Крещение.

И, как поётся в одном из духовных стихов, – написанных, вероятнее всего, по мотивам схиигумена Саввы (Остапенко):

Как надо мною совершили

Обряд крещения святой,

Тогда на грудь мне положили

Мой милый крестик золотой.

Он с той поры мне стал защитой.

Он с той поры всегда со мной.

И на груди моей сокрытый

Всегда блистает крестик мой.

Как спутник жизни непременный

Не расставайся ты со мной.

Ты будешь мне помощник верный.

Хранитель и защитник мой.

Всегда мой крестик надеваю,

Чтоб сохранить от бед себя.

И с тёплой верою желаю

Ему молиться за меня.

Грудь от страдания теснится,

И льются слёзы из очей,

Душа к Всевышнему стремится.

И я целую крестик мой.

Конечно, слёзы льются из глаз моих. Но мы теперь в себе находим силы переносить эти страдания в груди. И только потому, что живём надеждою на милосердие Божие. И всю свою молодую жизнь вручаем Ему.

Ему вручу своё желанье,

Всю жизнь и молодость мою,

Чтоб сохранил от нареканья

Он душу чистую мою.

Когда же дни мои прервутся,

Придёт час смерти роковой,

Тогда навек глаза сомкнутся,

И тут пусть блещет крестик мой.

Вот из таких‑то самых чистых и лучших чувств человеческого сердца сплетается венец непоколебимой веры во всемогущество и милосердие Божие, – подытоживает о. Серафим.