Вирджиния Вулф

Дневники: 1936–1941

Ишервуд317 и Салли [Чилвер] были вчера вечером. И. – просто находка; низенький краснощекий проворный и бойкий человек. Мы болтали. Он живет в пансионе в Брюсселе; является наследником елизаветинского дома под Манчестером, и ему нравятся мои книги. Последнее заставило меня немного покраснеть. Он сказал, что Морган и я – единственные из ныне живущих романистов, которых молодежь: он, Оден318 и Спендер, я полагаю, – воспринимает всерьез. Я так поняла, что Ишервуд и правда восхищается нами обоими. К книгам М. он питает страсть. «Я, пожалуй, выскажусь, миссис Вулф: видите ли, я чувствую, что вы поэтесса, а он создает то, чего бы хотелось мне… – идеальные произведения». Но я была довольна и своим комплиментом, который в эти дни депрессии пришелся как нельзя кстати. Они с Оденом пишут вместе. Ишервуд пишет прозу, а О. – стихи. Последнему требуется немереное количество одеял и чашек чая; затем он закрывает ставни, задергивает жалюзи и пишет. И. – благодарная жизнерадостная птичка. Настоящий романист, я полагаю, но не поэт, он полон точных наблюдений для персонажей и сцен. Странно, как мало романистов я знаю; мне было бы интересно обсудить с ними художественную литературу. Салли довольно блеклая и бледная, а мы с И. – самые что ни на есть болтуны. Вдруг он сказал, что ему надо встретиться с Джоном Эндрюсом [неизвестный] в [ресторане] «Rules», доехать до Кройдона [аэропорт] и полететь на один день в Париж. Такова жизнь молодых, когда они не готовят революции. Один из самых энергичных и наблюдательных молодых людей – какое облегчение после молчаливой угрюмости остальных. На самом деле и он, и Салли теперь считают, что дела в Англии идут хорошо и что Мадрид не падет. Так мы и обменивались мнениями по разным вопросам. Я уже «сделала» 8 картин. На чай, увы, приедет Джулиан Фрай.

22 февраля, понедельник.

Вчера вечером был Джулиан Фрай. Рассказы о его ранчо и торговле говядиной. Работы непочатый край; в Англию отправляют худых коров. Истории о танцах, поездке домой; он был навеселе, а мы кивали и поддакивали. «У меня страстная жена; говорят, мужчины берут в жены тех, кто похож на их мать. «Нет, не пересылайте мне это письмо». Мне приятно знать об этом (о похвалах Роджера), но будь у меня в распоряжении такое письмо, я бы не стала его читать. Он пробыл у нас с 17:15 до полуночи. Ох, но как же мне хотелось спать после разговора с Д. Стердженом319 в Ричмонд-парке. Нет времени. Вот-вот придет переводчица [текст обрывается]

23 февраля, вторник.

Эти странные каракули [в конце прошлой записи] означают, я полагаю, приход переводчицы. Мадам или мадемуазель Юньяк320 (?) – нет, ее зовут не так. И мне так много всего нужно было написать о Джулиане, наполовину чувствительном и подавленном интеллектуале, довольно остро все воспринимающем и живущем в тени Роджера («Я был предан ему, а он хотел, чтобы я возненавидел свою частную школу. И мне никогда не хватало свежего воздуха, пока Джоан321 не отвезла нас в Фэйланд. Тогда еще я боялся ягнят. И к тому же слишком много пил после шумных ужинов в Кембридже… Зато у Роджера было все что душе угодно. В его присутствии всегда возникал страх не соответствовать его стандартам. Потом были Шампко322 и Оттолин. Понимание этого пришло ко мне гораздо позже. Но у меня все же было несколько дней наедине с ним, дайте-ка вспомнить (он очень точен), в июле 1934 года. Мы ехали из Дьеппа в Дижон [Франция]. У меня сложилось впечатление, что он был гораздо счастливее. Однажды в Норвиче323 [он?] проколол шины, поэтому мы не встретились и т.д., и я сказал Еве: “Несколько лет назад он был бы в ярости, а теперь спокоен как никогда”»). Я имела в виду, что эта цивилизованность – только одна сторона Джулиана, теневая, а другая – обычная колониальная, которая мне тоже нравится; экспертные разговоры о скоте, о койотах и о том, как они ездят верхом. Хороший наездник – тот, кто может вскочить в седло необъезженной лошади и удерживаться в нем, пока оно не разломится пополам. Джулиан попытался сделать это, но не смог удержаться в седле и упал, а Ева324 не позволила вторую попытку, но он очень привязался к той лошади. Теперь за главного отвечает 16-летний парень. Они носят сапоги на высоком каблуке, чтобы не цепляться за стремена. Только благодаря этим сапогам он еще жив. Вся говядина на продажу едет лайнерами в Китай. На судне всегда хороша именно говядина, а не баранина. Ему нравится целыми днями гоняться за своим скотом, а по ночам он думает, что, если смог вернуть всех в стойло, значит, день прожит не зря. Подозреваю, что его порой посещают сомнения насчет жены. Но не знаю, как люди принимают такие решения. Роджер всегда давал ему дельные советы, причем, как я поняла, ненавязчиво. Еще он выпил бутылку кларета, два бокала вермута и, по его же словам, немного «зажегся». И продолжал бы говорить о Канаде до часу ночи. Полагаю, это [алкоголь?] стимул для людей. Таким образом, у меня не осталось ни времени, ни сил описывать переводчицу, кроме того, что на ее черном платье было несколько красивых золотых листьев; женщина с богатым прошлым, я полагаю; влюбчивая интеллектуалка; живет по полгода в Афинах; вместе с Жалу325; красные губы; энергичная работящая француженка, подруга Марджери; деловитая интеллектуалка; мы обсуждали «Волны». Что означает фраза «это же он»326? И т.д.

Кстати, врач говорит, что Л. в полном порядке! Таким образом, всего этого можно было избежать.

24 февраля, среда.

«Дорогая Вирджиния, когда ты получишь это, я уже надеюсь вернуться живой в Вестминстер. Напиши, пожалуйста на Норт-стрит 19, где и когда мы сможем увидеться. В шесть часов или, быть может, ужин вдвоем. Сивилла… Париж, 23.02.1937». Эту многозначительную и едва разборчивую открытку только что принес Л., а я копирую текст как сырье для мемуаров – истории моей жизни, а еще для того, чтобы просто скоротать 5 минут перед обедом. После 5-дневного перерыва (писала «Лица и голоса») я возвращаюсь к работе над «Тремя гинеями»; после удручающего сбора данных я набираю темп и надеюсь продвинуться вперед. Странно, что иногда у меня легко выходит переключаться. На удивление спокойный день; вчера я ни с кем не виделась и отправилась на Каледонский рынок, но не смогла найти магазин ложек; купила желтые перчатки за 3 шиллинга и чулки за шиллинг и вернулась домой. Снова начала читать по-французски – «Мизантропа» и мемуары Колетт327, которые Джейни328 дала мне прошлым летом, когда я была в полусознательном состоянии и не могла ни на чем сосредоточиться.

Сегодня рецензенты (черт бы побрал эту глупую мысль) вцепились в меня зубами, но «какое мне дело до пышной постели»329 и т.д. На самом деле, стоит мне набрать скорость в работе над «Тремя гинеями», и я помчусь прямиком к цели, а все прочее будет лишь мелькать на фоне.

28 февраля, воскресенье.

Я настолько погружена в «Три гинеи», что с трудом могу оторваться и открыть дневник (на самом деле в этот момент я снова отложила перо и задумалась о следующем абзаце про университетское образование и то, как оно влияет на профессии, и т.д.). Дурная привычка. Вчера ей эффективно воспрепятствовал Дезмонд330, который пришел ровно в час и пробыл до 19:15. Все это время мы болтали без остановки, а мне ни разу не было скучно и не хотелось, чтобы он уходил. Большую благодарность Дезмонду и представить себе нельзя. О чем мы говорили? О «Бумагах Эмберли»; о Расселах; о ее331 самоконтроле: о том, как она лежит в соблазнительной позе на полу, но делает вид, что не замечает его. «Теперь для меня нет ничего приятнее сознательного обольщения», – сказал Д. Я спросила, испытывает ли он еще влечение, и Д. воскликнул: «Нет! Все прошло, все прошло. Как сказал один мужчина в поезде, я не импотент, но с меня хватит». Возможно, это было сказано, чтобы выкинуть из головы мысли о безымянной американской даме. В любом случае он сиял – милый старина Дезмонд, гладкий как мрамор, с брюшком, почти лысый, в странном наряде XVIII века, будто он только что отобедал в клубе с Джонсоном332, – своего рода Голдсмит333 или Босуэлл334, их родственная душа. Он полон человеческой доброты, словно сочная виноградина. Полагаю, теперь Д. не ставит перед собой цель написать великую книгу, а стремится быть милым с другими людьми. «Что я могу для вас сделать?» – последние его слова, сказанные уже на лестнице. Увы, он унес с собой «Годы», что означает… – неважно. Мы говорили очень легко и весело. Я будто снова общалась с Литтоном; дискутировали о стиле Киплинга: у него есть та же цитата335 о человеке, который перерезал себе горло и напоминал малиновку, что и у меня. Затем – как Джек Сквайр336 скрыл свое истинное «Я», чувствительное и несчастное, фальшивым «Я». Одевается он как доктор Джонсон, но его ораторского мастерства лишен. Теперь он живет с мисс Уоррендер337 и пьет; она учит его трезвости, а он учит ее пить. Обсудили смерть Маргарет [Уор]-Корниш в больнице Святого Георгия, после того как она ошпарила себе ногу. Часа в два ему [Дезмонду] позвонили на работу – он отправился в больницу; увидел, как она, вся красная от одышки, умирает. Говорил ей не бояться. Молли почти оглохла и ничего не слышит, так что она поехала домой. Д. и Сесилия338 тоже были там. Дыхание Маргарет напоминала звуки пилы. Ей давали кислород, так что она промучилась до шести утра, когда послышался топот медсестер, разносивших утренний чай, и голоса детей, похожих на птичьи, а затем она умерла. Дорогой старина Дезмонд бесконечно человечен и разумен – умеет провожать на тот свет. Еще обсудили Майкла339 и Рэйчел… Но сейчас уже час дня, этого снежного воскресенья. Нам не дали поехать в Монкс-хаус. Мисс Беван повредила машину. Нужно чинить ось. Но в любом случае это были дождливые и унылые выходные.

1 марта, понедельник.

Хотела бы я описать свои ощущения в данный момент. Они весьма необычны и неприятны. Интересно, связаны ли они с определенным «периодом жизни» [с менопаузой]? Физические ощущения: в венах пульсирует кровь; озноб; слабость – и страх. Словно стою высоко на карнизе и в ярком свете. Очень одиноко. Л. ушел на обед. У Нессы есть Квентин, и я ей не нужна. Все тщетно. Не хватает воздуха. Нет слов. Сплошная тревога. Будто вот-вот случится что-то действительно ужасное – взрыв хохота в мой адрес. Перед ним я бессильна – никакой защиты против него нет. Тревога и пустота создают вокруг меня вакуум. В основном он чувствуется в бедрах. Мне хочется разрыдаться, но слез нет. Затем мной овладевает сильное беспокойство. Думаю, ходьба бы помогла – ходить и ходить, пока не начнет клонить в сон. Но я начинаю ненавидеть этот внезапный одурманивающий сон. И все же не могу переключиться, чтобы заставить свой разум хотя бы подспудно заниматься книгой. Обрывки мысли кажутся сухими и безжизненными. Но я уверена, что надо продолжать свой танец на раскаленных углях до самой смерти. Да, выходит немного поверхностно. А ведь я бы могла копнуть поглубже, посмотреть на себя, на свою нелепость со стороны и нащупать полное спокойствие – то, которое позволит мне вынести эти муки. Порой я действительно способна на такие подвиги, но на пике страданий впадаю в ужас. Однажды я посмотрела на себя в зеркало и увидела в глазах неподдельный страх. Полагаю, все дело в том, что скоро 15 марта – день, когда моего маленького кролика [роман «Годы»], застывшего в оцепенении посреди дороги, ослепят фары. (Мне нравится эта фраза. Она придает мне уверенности.)

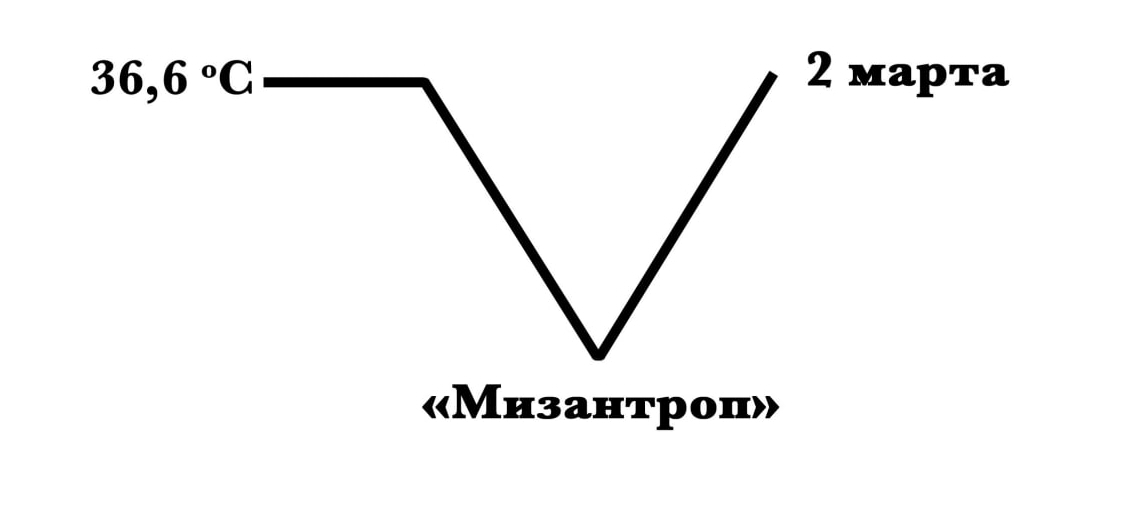

2 марта, вторник.

Меня раскритикуют, освищут, будут презирать и высмеивать – я только что произнесла это вслух. Тем не менее я все утро была поглощена университетской частью «Трех гиней». Неподдельная увлеченность – это надежная защита от ледяного безумия, овладевшего мной прошлой ночью. Почему оно вдруг нависло над головой, словно дождевая туча, и окатило ледяной водой? Потому что утром я отвлеклась и занималась «Картинами», а позже, во время спектакля340, подумала, что Книжное общество даже не прорекламировало «Годы» – да, но кто сказал, что у него безупречный вкус?! В любом случае это ожидание превращается в сплошную ледяную пытку. Я не сомневаюсь, что через месяц буду вполне счастлива. А пока позвольте мне время от времени описывать здесь свой ужас, внезапное ледяное безумие, отчасти, я все еще уверена, вызванное м-п. Не так страшен черт, как его малюют. Хуже всего то, что к роману [«Годы»] наверняка отнесутся с прохладной учтивостью, как к чрезмерно пространной, скучной книге. Все мои предыдущие работы вызывали споры, а эта будет тонуть медленно и мучительно. Но если так, то чего еще мне бояться-то? Полагаю, некоторые люди могут и похвалить, ведь мне действительно кажется, что в книге есть какая-то «важность». Я даже имею право на небольшую гордость за то, что готова встретить любую критику; что мы продали 5000 экземпляров по предзаказу; что мы подзаработаем; что я вношу свою лепту, а не просто забилась в угол и молчу. Кроме того, меня интересует моя собственная психология. Лично я намерена вести подробные записи своих взлетов и падений. Таким образом, озвучивание переживаний и стыда поможет уменьшить их интенсивность. И я уже доказала себе, что по-прежнему могу писать с напором, с восторгом, с увлеченностью. Теперь Би-би-си хочет от меня рассказ.

7 марта, воскресенье.

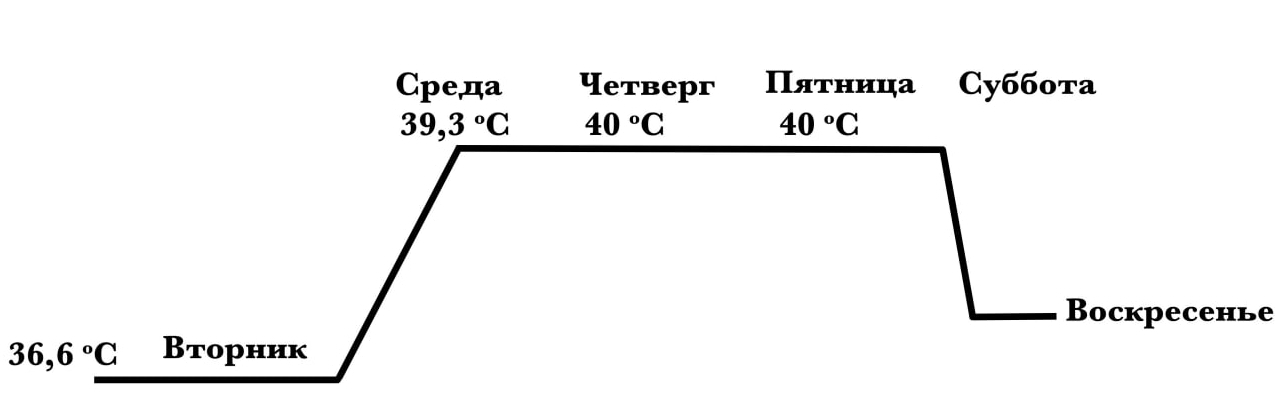

Как видно из графика, моя душевная температура резко повысилась – сама не знаю почему, разве что я слишком резво взялась за «Три гинеи». Неделя была слишком напряженная, и теперь меня ждет провал. Уверена, что он будет довольно тяжелым, но не фатальным, то есть книгу наверняка проклянут и чуть-чуть похвалят, однако я и сама знаю, в чем ее проблема, и проблема эта не случайна*. Еще я знаю, что у меня как у писательницы и человека есть своя точка зрения. Как писательница я готова к еще двум книгам: «Три гинеи» и «Роджер» (не говоря уже о статьях), – интерес к ним и защищенность моей сегодняшней жизни неоспоримы. По-моему, я доказала это еще зимой. И это не бравада. И если честно, снижение популярности – то, что люди больше не проявляют энтузиазма, – дает мне возможность спокойного созерцания. Кроме того, я могу сохранять отстраненность. Не придется искать чьего-то общества. Короче говоря, я, как ни крути, защищена и с нетерпением жду – после неизбежных метаний и смятения в течение следующих десяти дней – размеренных уединенных и плодотворных весны, лета и осени.

Надеюсь, это решено раз и навсегда. И, пожалуйста, помни об этом в пятницу, когда выйдут рецензии.

* Мы продали 5300 экземпляров по предзаказу.

Вчера были в Кокфостерсе и видели на берегу старуху-бродяжку, которая развела костер в этой сырости и ела сухой хлеб. Я убрала «Так что же нам делать?»341 в карман. Любопытное произведение. Видела также памятник Джорджу, графу Грею, родившемуся в 1702 году342. Съела тост с маслом и джемом и увидела девушку, которая шла в дом викария репетировать религиозную драму. Много встреч. Этель Сэндс, Шоу Дезмонд343. Элизабет Боуэн. Мисс Леб344 у Клайва.

8 марта, понедельник.

Во время прогулки по Кокфостерсу я видела отца, мать и маленького мальчика (в школе эту семью высоко ценят, а один из них сказал, что я пялилась на мать), к которому обратился отец:

– У меня есть для тебя большая книга.

– Отец, я уже собрал есть несколько марок.

– У меня их гораздо больше.

В роли отца я тут же представила Л., у которого есть ребенок. Забор вокруг парка; пришлось идти пешком, поскольку наша машина до сих пор в ремонте, а на всех воротах висели таблички «Частная территория» или «Частная дорога». Я начала проклинать владельцев больших парков, ведь из-за них мне пришлось идти по дороге, которую постоянно бороздили автомобили и грузовики; бродяги. Был влажный холодный день: накануне ночью шел дождь; трава на обочине вся сырая. Женщина средних лет пыталась развести костер; мужчина в поношенной одежде лежал на боку в траве. У обоих были глупые грубые, суровые широкие лица, как будто эти люди готовы разразиться бранью, если кто-то заговорит с ними или слишком долго задержит на них свой взгляд. Когда мы вернулись через час, женщина уже развела костер, а мужчина сидел среди старой одежды и обрывков грязной бумаги, а еще, по-моему, рядом стояла детская коляска. Она отрезала кусок хлеба от буханки, но масла не было. Вечером стало очень холодно, и, когда мы сели за утку, Л. сказал, что ему интересно, как они коротают ночь. Я ответила, что они, вероятно, идут в работный дом345. Это оказалось вполне созвучно книге «Так что же нам делать?», которую я читала в поезде. Но, кстати, она произвела на меня не такое сильное впечатление, как я ожидала. Яркая, но пока довольно многословная.

10 марта, среда.

Приближается роковой день, и я думаю, что если мне удастся выскользнуть после чая и купить газету, то завтра, когда моя репутация будет напоминать старый окурок, я испытаю все это на себе. «Три гинеи» слишком вымотали меня, чтобы даже пытаться подобрать более подходящую метафору. В своем, пожалуй, трусливом желании освободить следующую неделю, я набила текущую до отказа: вчера приходила Кристабель, сегодня должна быть Нэн Хадсон, и, к моему ужасу, Л. пригласил на завтра миссис Р. и Элейн346, а Багеналей347 на сегодняшний ужин. В пятницу мы уезжаем – обреченная, отвергнутая, осмеянная романистка. Какое мне до этого дело? Я начинаю насвистывать, но сил не осталось.

12 марта, пятница.

Какое облегчение! Л. принес мне в постель ЛПТ и сказал, что выпуск очень хорош. Так оно и есть, а в «Time & Tide»348 меня называют первоклассной романисткой и величайшим поэтом-лириком. И я уже с трудом перечитываю рецензии, но чувствую легкое оцепенение, думая, что это не ерунда; книга действительно производит эффект. Но, конечно, не совсем тот эффект, на который я рассчитывала. А теперь, моя дорогая, после всех этих мучений ты свободна, цела и невредима. Можешь двигаться вперед. Так что я прекращаю жаловаться; трезвая радость. Едем в Монкс-хаус. Сегодня возвращается Джулиан.

Использую последние пять минут перед обедом и отмечу, что, хотя я полностью избавилась от желчности, раздражения и отчаяния последних недель и не собираюсь к ним возвращаться, я снова нагрузила себя «Тремя гинеями», над которыми усердно и кропотливо работала. Впряглась, чтобы тащить эту телегу по бездорожью. И поэтому кажется, что нет никакого отдыха; нет чувства завершенности. Человек всегда подчинен инстинктам и не может жить без напряжения. Теперь «Годы» полностью исчезнут из моего сознания.

Машину починили. Но льет дождь.

Вулфы отправились в Родмелл в пятницу, 12 марта, и вернулись в Лондон в понедельник, 25 марта, во второй половине дня.

14 марта, воскресенье.

Из-за двух колонок в «Observer», восхваляющих «Годы», я в таком возбуждении, что не могу, как и предсказывала, продолжать «Три гинеи». Я даже откинулась на спинку кресла и представляла, как люди читают эту рецензию. И когда я вспоминаю, как мучилась в этом самом кабинете больше года назад, когда мне казалось, что три года работы псу под хвост; когда вспоминаю, как по утрам сражалась с гранками, писала по три строчки и возвращалась в кровать – худшее лето в моей жизни, но в то же время самое поучительное, – неудивительно, что у меня дрожат руки. Больше всего радует то, что теперь, когда де Селинкур349 прочел «Годы», моя задумка уже не кажется такой слабой и невнятной, как я опасалась. В ЛПТ книгу называют лебединой песней среднего класса, набором изысканных образов, а он видит, что это творческий и конструктивный роман. Я, конечно, еще не дочитала его статью, но он ухватил некоторые ключевые мысли. Это значит, что книгу будут обсуждать, а «Три гинеи» ударят точно в цель – куй железо, пока горячо, – и мое чрезмерно тщательное планирование не пройдет бесследно в этом потоке жизни, как мне казалось. Впрочем, такая уверенность неожиданна даже для меня. Если я и могу назвать что-то своим триумфом – простите за столь вычурный язык, – так это день, когда пришел Дезмонд, а у нас в гостях была Нэн Хадсон; я чуть не лопнула от желания обсудить с ним «Годы», а Нэн сидела как размоченный в теплом молоке хлебный мякиш; я собралась с силами и вынудила ее обсудить со мной свою жизнь и Этель (это была уловка), вместо того чтобы пустить этот мучительный час псу под хвост.

Теперь, по крайней мере, доход гарантирован. Л. купит новую машину; мы снова на плаву; а мой последний круг – если проживу еще хотя бы лет десять – должен быть плодотворным. Работа и только работа. Но в данный момент облегчение так велико – ничуть не постыдное облегчение, вовсе не вызванное славой, – что я как будто раскачиваюсь вверх-вниз, словно куст, на который приземлилась огромная птица. И все же нельзя забывать, что меня ждет немало сильных ударов. И многое в «Годах» написано очень слабо – например, сцена в колледже до сих пор заставляет меня краснеть.

Вчера вечером ужинали в Чарльстоне. Джулиан возмужал, то есть стал энергичным, сдержанным, как мне кажется, озлобленным; в его тоске теперь есть что-то трагическое; рот или лицо гораздо напряженнее, как будто он много размышляет в одиночестве. Несса сказала, что он не до конца отказался от своей идеи поехать в Испанию – все зависит от того, удастся ли ему найти работу здесь. Я почувствовала, как он изменился, став взвинченным, напряженным, защищающимся; все еще ласковый, но уже не спонтанный. Сегодня он придет к чаю. А Л. раздражает чрезмерная «эгоцентричность» моей семьи – мол, Нессу заботят только ее дети; безрассудный Джулиан даже не может сообщить ей о своем решении; все «кудахчут». Отчасти это связано с его семейным комплексом, но доля правды в словах Л. есть.

А я теперь могу воплотить в жизнь свою философию свободной души. Вот о чем я думаю: нет нужды идти на писательский аукцион350 20 марта. Все ложное можно отбросить.

15 марта, понедельник.

Ленюсь этим утром. Голова усталая. Слишком много разговоров с Джулианом и Банни351. Что это за жизнь такая, если вид наших давних друзей и племянников, вернувшихся из Китая, вызывает легкое сожаление, то есть тоску по вечеру, который можно было провести в тишине?! Джулиан довольно эгоцентричен. Он зациклен на мыслях о каком-то долге. А раз он должен сделать что-то для мира в целом, то скрежет металла по гранитной плите мы-то можем и потерпеть. В любом случае я слишком устала, чтобы писать, и думаю, не переделать ли мне вырезанные из романа «Годы» фрагменты для единого издания352? Зачем мне это? Пожалуй, полная версия даст лучше раскроет мою аргументацию. Но роман-то уже вышел как есть, и нет нужды думать об этом всерьез*. Держу идею в голове и буду судить по рецензиям – вот только все они несерьезные, – насколько книга в своем нынешнем виде попала в цель или промахнулась. Останемся здесь до 30 марта; Л. позвонил в типографию – заказали еще 25 экземпляров романа «Годы». Думаю, продажи могут оказаться очень даже неплохими – скажем, 10, 11 или 12 тысяч штук.

Размышляю о «Гиббоне». Пожалуй, недельный перерыв, чтобы закончить статью, пришелся бы весьма кстати. Не думаю, что буду особенно обращать внимание на то, как обо мне судачат; жду конца следующей недели; к тому времени все рецензии уже выйдут и забудутся, а потом, даст Бог, мы приедем сюда на 10 спокойных дней на Пасху. Мы вполне достаточно выполнили свой долг перед семьей и обществом.

* Кажется, 5300 экземпляров продано по предзаказу.

17 марта, среда.

Вчера коммунистическая пресса начала свое подтрунивание. Джон Брофи353 в «Daily Telegraph» – банальная слабая книга среднего класса. Да будет так. Это насмешка уже забыта. Но я слишком устала, чтобы взяться за главу «Трех гиней» о профессионалах, поэтому пишу здесь. Вчера у нас обедал Бакстон354, который никогда не слышал ни обо мне, ни о моих мучениях; потом я надела свою новую шерстяную накидку и прошлась под дождем по всему Гайд-парку, теперь розовому от трибун для коронации. Сегодня утром сообщают о смерти Остина Чемберлена355, а у меня выходной. Надеюсь, рецензий не будет. Л. сильно раздражен; пойдет к Хенсману. Нет, не могу я писать; думаю, не взглянуть ли мне еще раз на своего «Гиббона»? Очень мудро было освободить эту неделю от дел, если не считать завтрашнего визита к настойчивому Хейворду356. Но мы знаем, что «Spectator»357 отведет роману «Годы» целую страницу, а «Evening Standard»358 – две колонки; Дезмонд обещает две колонки в воскресенье, а в пятницу выйдет NSN, так что покой мне пока только снится. Нет, всерьез я больше не переживаю, ведь есть всего два вида критики: коммунистическая и свободная. Какой ужас, если бы существовала только одна. А так меня обсуждают (как обычно), и никто пока не видит сути – моей точки зрения.

19 марта, пятница.

Это один из самых странных моих опытов: почти все называют «Годы» шедевром. Например, в «Times». Банни и другие*. Говард Спринг359. Если бы еще неделю назад, не говоря уже о шести месяцах, кто-то сказал мне, что я напишу нечто подобное, я бы подскочила, как подстреленный заяц. Просто немыслимо! Хвалебный хор запел еще вчера; между прочим, я гуляла в районе Ковент-Гарден и наткнулась на собор Святого Павла; впервые была в КГ; услышала пение старой поденщицы, которая убирала стулья в предбаннике; затем пошла в «Burnet»360, выбрала материал; купила «Evening Standard» и читала похвалу в свой адрес, пока ехала в метро. Спокойное тихое чувство – слава; я уже закаленная и не думаю, что буду сильно трепетать. Сейчас я должна опять вернуться к «Трем гинеям».

Полагаю, только что пришел Хенсман – едва ли меня это расстраивает, ведь я не думаю, что раздражение вообще стоит того. К слову, мисс Стракан покрылась пятнами. Л. думает, что это из-за блох. Я слышала, как он сейчас говорил о них в офисе издательства. Я немного поработала над «Тремя гинеями», но не могу толком сосредоточиться и мысленно улетаю, потому что меня, без сомнения, хвалят.

Вчера у Хейворда мы услышали странную историю. Он живет на Бина-Гарденс; Бина – сокращение от Рубина361, имени любимой дочери строителя. Он сидит скрючившись на треугольном стуле. Не может встать. У него комната нетворческого человека, слишком опрятная и аккуратная. Кэррингтон нарисовала ему книжный шкаф с книгами разного размера. Две стеклянные лошадки на викторианском столе из красного дерева; разрозненные цветы; блюдо с аккуратно разложенными фруктами. История о его домовладельце: он сидел в тюрьме за то, что писал непристойные письма девочкам в Родин362, адресованные «старосте», из-за чего они попали к директрисе. Он сочинял их на кухне, пока миссис Бейкер [кухарка?] готовила ужин для Джона. Хейворд опросил жильцов и изложил факты. Ему нравилось рассказывать свою историю, отчасти чтобы произвести на меня впечатление, а отчасти, думаю, чтобы поглумиться над Драйденом363 и редактурой. Говорит, что от весны не ждет ничего, кроме фургона с мороженым «Wall’s»364. У него толстые мягкие красные губы, застывшие зеленые глаза и угловатые черты лица, как у цирковой мартышки. По мнению Тома, сказал он, англо-католики не могут, согласно церковным устоям, пользоваться противозачаточными средствами. Отсюда и непристойные письма, я полагаю. Еще одно перо в шляпе церкви Тома365. Теперь я прокрадусь наверх и проверю, ушел ли Хеманс. Хочу пойти на Каледонский рынок и побаловать себя.

* Кое-что о шедевре и о том, что миссис В. со времен романа «На маяк» может дать нам больше, чем любой ныне живущий романист… Мол, поразительная плодовитость.

22 марта, понедельник.

Но я не пошла. Был дождь. А я, видимо, оставила свой зонт, в автобусе. Мозги устали – да, напряжение последней недели было слишком велико. Теперь я отдыхаю от рецензий до среды (когда выйдет «Listener»366, а потом до воскресной статьи, над которой работает Дезмонд. «Три гинеи» задерживаются, а ведь мне не терпится высказаться. Описать ли мне старину Котелянского, с которым мы виделись вчера. Л. смотрел на телефон, думая, не сошел ли он с ума. К. «переболел». По-моему, просто муки одиночества. Успокоился. Угостил нас чаем на жестких стульях в подвале; оскорблял Оттолин и Марри367. Все, хватит на сегодня писанины.

25 марта, четверг.

Да, пролежала два дня и сегодня не могу писать. Но отдых божественный. Рецензий нет. В «Listener» ничего. И продажи отличные. Ажиотаж перед Пасхой – вчера было продано 280 штук. Несса к чаю. Но писать не буду – лишь подписываю книги и жду, когда высохнут чернила. Брюс Ричмонд попросил один экземпляр для больницы на Грейт-Ормонд-стрит. Лодочные гонки в 11:30. А завтра мы уезжаем. Никаких писем о романе «Годы», кроме одного от леди Саймон. Котелянский, Хейворд, Марджери Фрай – все хвалят «Годы». Больше пока никто не прочел и не высказался. Прекрасная погода: ясно и холодно. Герцогиня Бедфорд368 пропала.

Четыре дня подряд, начиная с 21 марта, Леонард отмечал в своем дневнике головную боль у Вирджинии. В четверг, 25 марта, Вулфы поехали в Родмелл на Пасху и оставались там до воскресенья, 4 апреля.

27 марта, суббота.

Нет, я не собираюсь причесывать «Гиббона», то есть сокращать его на тысячу слов. Слишком уж много требуется шестеренок, а мозги не работают. Просто пишу здесь, у камина, холодным, но солнечным пасхальным утром; внезапные лучи солнца, россыпь снега на холмах; внезапные бури, чернильно-черные тучи с щупальцами, как у осьминога, давящие; и грачи, суетящиеся и каркающие на вязах. Что касается красоты, то ее, как я всегда говорю, прогуливаясь по террасе после завтрака, слишком много для одной пары глаз. Достаточно, чтобы осчастливить все население, если бы только оно увидело это. Любопытное сочетание нашего сада с соседней церковью и ее крестом, черным на фоне Эшемского холма. Все это элементы английской жизни, случайно собранные в одном месте. Мы приехали в четверг; в Лондоне была суматоха, всюду машины; вчера наконец-то наступила полная свобода от телефона и рецензий, никто не звонил. Я начала читать «Лорда Ормонта и его Аминту»369 и нашла роман таким насыщенным, таким запутанным, таким живым и сильным после всей той бледной беллетристики, к которой я привыкла, что у меня, увы, снова возникло желание писать художественную прозу. Мередит недооценен. Мне нравится его стремление уйти от обычной прозы. К тому же у него есть и юмор, и некоторая проницательность – больше, чем ему сейчас приписывают. Читаю и Гиббона. В общем, есть что почитать, но писать больше не могу – опять напряжение и пульсация в затылке.

28 марта, воскресенье.

И снова я испытываю легкий трепет при звоне проклятых христианских колоколов – впрочем, каким бы приглушенным ни стал их звук в Родмелле за 500 с лишним лет, я не могу испытывать к ним сильной неприязни. Утро как будто июньское. Камин и июньское утро. Рецензии Дезмонда нет – дамоклов меч. Л. считает, что он завидует. Я так не думаю – подозреваю скорее легкое недоумение. Звонит Квентин. Л. пойдет на чай. Я не пойду. Погружусь в мечты. Вот будет удача, если мне удастся поймать нужную волну! Помню, как читала «Отелло»370 в Эшеме, как сидела там в саду, такая одухотворенная.