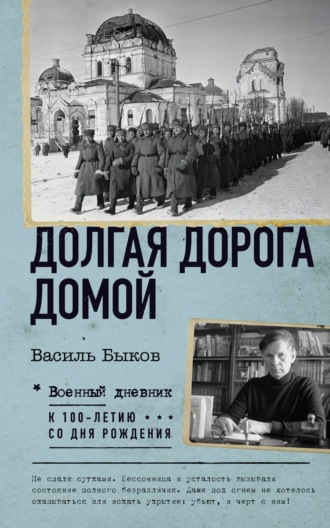

Василь Быков

Долгая дорога домой

На степной равнине воевать было трудно – нигде не спрячешься от пулеметного огня. Да и от минометного – тоже. Единственным укрытием служили заросли заснеженных кукурузных будылей да одинокие скирды. Но скирды были укрытием предательски обманчивым. Немцы хорошо видели их и стреляли по всем, кто прятался за ними. Так что те, кто считал себя там в относительной безопасности, чаще всего и погибали. На передке, в пехотной цепи, было порою безопасней.

Как бы ни было трудно, пехота с боями занимала большие и малые села и, продолжая наступать, шла дальше. А в это время в селах начинали действовать тыловые службы, полевые военкоматы. Они сразу мобилизовывали всех, кто отсиживался там с 41-го года, – хозяйственных мужичков и примаков, бывших окруженцев. Разговор с ними был короткий. Едва успеют тыловики собрать винтовки, валяющиеся около убитых и раненых, похоронить одних, а других отправить в тыл, как винтовки эти раздают только что мобилизованным дядькам. Обмундирования для них нет, и они в домашней одежде, с «сидорами» за плечами идут в цепь – брать соседнее село. До него доходят немногие. А возьмут – и все повторяется в том же порядке.

Несмотря на эти поспешные мобилизации, солдат все равно не хватало – слишком велика была убыль. Да и с командирами дело обстояло не лучше (кадровых еще в начале войны повыбило почти всех). В нашей роте, к примеру, было всего два офицера – ротный и я. На взводы личный состав не делили: зачастую и на один не набиралось. А учет? Хорошо, если писарь успеет записать фамилии новоприбывших, а то часто идут в бой и погибают неучтенными «активными штыками». Потому у нас теперь столько «неизвестных солдат» и «пропавших без вести». Считали пулеметы, орудия, танки. Даже снаряды и патроны. За них могли притянуть к ответу. Не считали только людей, и отвечал за них лишь Господь Бог.

Новый, 1944 год встретил я под скирдой в поле, покрытом снежными намётами. Уже с вечера огонь начал постепенно слабеть – немцы, по-видимому, тоже не хотели воевать в новогоднюю ночь. Старшина принес ужин – перловый суп. Он, хоть и был в термосе, но давно остыл. А замерзшую буханку хлеба вообще пришлось разрубать немецким ножевым штыком. Офицерам под Новый год выдали доппаек – по горсти сухого печенья и баночку шпротов на двоих. Жуя печенье, я уснул там, под скирдой, так и не дождавшись прихода нового года.

А на зорьке меня уже подняли: нужно было подготовиться к новому рывку вперед. Из населенного пункта, в котором закрепился противник, в нашу сторону летели разноцветные трассы. Выбить его на этот раз мы не смогли и вынуждены были залечь. До ближнего боя не дошло.

Немцы не любили его, предпочитая вести губительный огонь издалека. На сей счет они были мастера, ничего не скажешь. Это у нас учили солдат делать всего шесть-восемь выстрелов в минуту из устаревших винтовок, что было очевидной глупостью. Немцы же секли автоматными очередями без счета, а их пулемет МГ-42 производил в минуту 1000 выстрелов. Немецкие минометчики навешивали в воздухе по 12 мин: первая еще не успевала взорваться, а уже вылетала двенадцатая. Естественно, под таким огнем долго не выживешь. Через день-другой боев или в земотдел, или в здравотдел – невесело шутили фронтовики.

У нас плотность стрелкового огня была совсем иной. Прежде всего не хватало боеприпасов. И не только потому, что подвозили плохо. То, что имел при себе рядовой солдат (в подсумках ли, в магазинах), можно было расстрелять за несколько минут. А куда еще мог он сунуть патроны? Разве что за пазуху, в карманы. У немцев для этого служили сапоги с широкими голенищами, в которые они наталкивали запасные автоматные магазины. Наш же автоматный диск в сапоги не лез. Да и большинство солдат у нас носило ботинки с обмотками. Поэтому в поле, в цепи, пехота стреляла редко – экономила патроны для боя в населенных пунктах. Да и там, считалось, тоже больше нужно действовать штыком, ибо пуля – дура, как учил великий Суворов. Но и немцы сосредоточенным огнем прижимали к земле или снегу нашу атакующую пехоту и не подпускали ее к своей обороне. Поэтому штыковой бой, приемам которого так усердно учили солдат и курсантов в запасных полках и училищах, на войне практически не применялся (также, кстати, не нашли применения и противогазы, которые кое-кто протаскал с собою до самого конца войны). Не слишком часто появлялись на фронте и знаменитые «катюши». Чтобы подвезти для них боезапас, требовалось много автомашин, а с горючим было туго. Нас, пехотинцев, поддерживала в основном артиллерия малого и среднего калибра – сорокапятки и 76-миллиметровые пушки на конной тяге. Но лошади на войне жили, пожалуй, еще меньше, чем люди…

Еще в начале зимы я совершил первую попытку вплотную познакомиться с артиллерией. Произошло это после того, как случайно наткнулся на брошенную сорокапятку. Незадолго перед этим в той стороне раздавались отрывистые выстрелы немецких танковых пушек, и артиллеристы, должно быть, или не выдержали огня, или погибли: невдалеке лежало несколько трупов. А пушка была цела, и снаряды поблескивали в открытом ящике. В Саратове нам показывали, как стрелять из этого орудия. И я решил попробовать в боевой обстановке. Начал стрелять. Но не по танкам – по немецкой пехоте, державшей оборону в ближнем селе. С помощью молодого солдата расстрелял все снаряды. Жаль, сорокапятку эту мы не смогли взять с собой.

Отдохнуть нам дали совсем немного – началась Кировоградская операция. За нее маршал Конев получил орден Ленина, о чем с гордостью написал, полемизируя с автором повести «Мертвым не больно». По его мнению и по мнению Сталина, операция эта прошла весьма успешно. Может быть, если смотреть из Кремля, так оно и было. Но существовал и другой взгляд – взгляд солдата, лежавшего в наскоро вырытом окопе в снежном поле, залитом кровью, исполосованном гусеницами танков, поле, на котором был почти полностью разгромлен наш стрелковый полк. Там погибли командир моей роты лейтенант Миргород, комбат капитан Смирнов, командир полка майор Казарьян, десятки солдат и офицеров.

Нашу дивизию с ходу ввели в прорыв. В дневное время мы вели огневые бои, а по ночам наступали, стараясь вклиниться в разрывы между флангами оборонявшихся. Удавалось это не везде: немцы упорно сопротивлялись. В наступлении не спали порою целыми сутками. Иногда – ни одного часа. Это, между прочим, одно из изобретений советской военной науки – принудить солдата обходиться без сна. Думаю, ничего подобного не было и нет ни в одной армии мира.

Так вот, сонные, топаем по наполовину заметенному шляху, многие спят на ходу, спотыкаются, падают. Хлесткий мат поднимает их, и люди, едва разлепив ресницы, бредут дальше. Один раз я на таком марше чуть было не попал к немцам. Помню: дорога, пронизывающий ветер, страшная, валящая с ног усталость. И вдруг… Теплый летний день. Вокруг меня качаются и шумят листвою деревья. Широкая аллея упирается в стену какого-то здания, похоже, замка. А в ней чернеют ворота. Вхожу в них – и… и внезапно слышу отчаянное: «Куда прёшь? Ложись!» Мгновенно просыпаюсь. В кювете у дороги – наши разведчики. А впереди маячат голые деревца лесопосадки. Оказывается, там немцы. Если бы не крики разведчиков, я бы наверняка попал в плен. В полку бы сказали: «Перешел к немцам». А кто знал, в каком я был состоянии? Такие случаи, когда кто-то из наших, сам того не желая, заходил или заезжал в немецкие боевые порядки, бывали нередко: обстановка быстро менялась, особенно в наступлении. Так что даже генералы иной раз оказывались в плену.

Очередное происшествие на ночном марше касалось уже не меня одного. Начальник штаба полка завел нас не туда, куда было приказано. Остановились, начали ориентироваться. А попробуй сделать это ночью да еще в степи. Вокруг – полутьма, ни одного ориентира, только неубранная кукуруза и белые от снега подсолнухи шелестят на ветру. А тут, откуда ни возьмись, – генерал на «виллисе». Кто он был, не могу сказать. Может, командир дивизии. Наорал на начштаба, сорвал с него погоны и давай бить. Пока все это происходило, мы хоть немного полежали на снегу. А потом – опять марш. На рассвете вышли к саду под горою, название его запомнилось мне: Большая Северинка. Наверно, потому, что судьба и здесь пощадила меня, оставив лишь зарубку в памяти. Там, возле крайних хат, я приглядел ямы, из которых летом, очевидно, брали песок. Взвод сразу же занял эти неожиданные укрытия. Когда окончательно рассвело, вдалеке стали видны здания и заводские трубы. То была окраина большого города – Кировограда. Но и немцы увидели нас и начали обстреливать из тяжелых минометов, не давая никому выйти из села. В моем взводе потерь не было. А из тех, кто задержался в Северинке, кое-кого ранило и убило, в том числе несколько офицеров нашего полка.

К вечеру минометный обстрел прекратился. Командир батальона капитан Смирнов приказал всем нам построиться в колонну и повел по одному ему известному маршруту. После того как мы перестали слышать выстрелы и разрывы, почувствовали себя свободнее, да и на душе стало поспокойней. И вот, идем по большаку, петляющему между снежными сугробами. Довольно светло, хотя луны еще не видно. Я шагаю вместе со вторым взводным, который недавно прибыл в роту. Он – старший лейтенант, артиллерист, из окруженцев. Поэтому и послали в пехоту – на перевоспитание. Впереди – комбат, чуть поодаль – разведка, а мы – в середине колонны. Можно расслабиться. Бой глухо гремит где-то, в стороне, а вокруг нас вроде тихо. Вдруг смотрю – рядом, в невысоких зарослях, замелькали какие-то фигуры. Я еще не успел толком их разглядеть, как одна за другой полоснули автоматные очереди – трассирующими по всей колонне. Кинжальный огонь. Тут черт знает что началось… По приказу комбата в случае нападения наша рота должна была разворачиваться слева от дороги, а другие – справа. Но как действовать в такой неразберихе? Я поначалу тоже вместе со всеми упал на снег. Сжимая автомат, пожалел, что у меня лишь один диск. Почему остался с одним – это целая история.

Перед наступлением наша рота получила ручной пулемет и небольшое пополнение из солдат, набранных в тыловых подразделениях. Прибывший с пополнением батальонный писарь был вооружен автоматом. Правда, без патронов.

Но сначала несколько слов о пулемете. Когда мы начали строиться в колонну, его никто не захотел брать. Особенно новоприбывшие, те, что из Средней Азии. Бормочут: «Моя ни бельмеса. Моя ни бельмеса». И ни в какую, сколько ни кричи. Да и другие отказываются: мол, в армии до войны не служили, не знаем, как из него стрелять. Ну, заставил взять пулемет плечистого дядьку, чтоб хоть нес: не оставлять же. А тут писарь стоит, гугнявит: дескать, что мне у вас делать, патронов нет, буду только путаться под ногами. Хитрован! Хотел, наверно, чтоб его назад в штаб отослали. Комроты все понял. «Быков, – говорит мне, – отдай ему запасной диск. Чтоб не ныл!» Ну я и отдал. Сам остался с тем, что был в моем ППШ. А в роте у нас больше ни одного автоматчика – все с винтарями. На лишний диск рассчитывать не приходилось. Словом, отдавать не следовало. Это было моей ошибкой.

А может, и спасением, как оказалось позже.

Итак, лежу в снегу и вижу: дела наши – швах. В зарослях – танки. Сколько их там, в полутьме не разберешь – может, четыре или пять. Может, еще больше. Вот уже, рыча моторами и строча из пулеметов, они движутся на нас. А между ними – автоматчики, кричат на бегу: «Рус, сдавайся!» Так они всегда кричали, когда загоняли нас в какую-нибудь ловушку. Ну, а я по ним из своего ППШ – короткими и длинными. Задал жару. Патронов только хватило ненадолго. Оглянулся – наши далеко. Рядом лишь те, что уже не двигаются. Лихорадочно решаю: лежать или вскочить? Пролежу еще хоть минуту – возьмут живым. Вскочу – сразу укокошат. Что выбрать?

Но мне снова повезло. Немцы начали стрелять по тем, кто успел отбежать дальше, поблизости от себя целей они уже, должно быть, не видели. Я отрываюсь от ледяного наста, стремительно делаю три-пять шагов и падаю ничком. И снова отрываюсь, и – рывком вперед… Немцы вроде остались позади. К тому же я научился узнавать, когда они стреляют по мне. Если трассы замелькают вокруг – ложись. Если отклонились в сторону – вскакивай и беги. Но именно тогда, когда я бежал, мне показалось, что кто-то с размаху ударил палкой по моей ноге. Я повалился на снег. В сапоге сразу стало горячо, это полилась кровь. Первая мысль: перебило ногу. Если так, значит, всё, кончился ты, Быков. Но нет, нужно проверить. Через несколько секунд тяжело поднимаюсь и со страхом жду: не подломится ли нога. Похоже, не подламывается. Только очень болит, и в сапоге уже что-то хлюпает. Еле стою. Кроме автомата с пустым диском, на мне еще полевая сумка и две гранаты. Одна из них противотанковая, кумулятивная, – штуковина, прямо скажем, несуразная. Во-первых, велика и тяжела, далеко не бросишь, во-вторых, с вывертами: нужно, чтоб она обязательно упала на броню своим донцем – иначе не проломит. Достичь этого помогает вложенный в рукоятку ленточный стабилизатор. В общем, бросать такую гранату очень неудобно. Испытал на себе, когда танк подкатил совсем близко. То ли я не попал в него, то ли не добросил гранату и она не взорвалась, – сказать не могу. Но из танка меня заметили, и он решительно повернул в мою сторону. О том, что произошло дальше, рассказывать можно долго, но там счет шел на секунды… Ужом закрутился я на снегу и еле успел уберечь ноги от надвинувшейся танковой гусеницы. Она все-таки придавила полу шинели и обдала снежней пылью. А вдруг повернется и… Я уже распрощался было с жизнью. Но вижу: недалеко от танка, который едва не раздавил меня, кто-то поднимается во весь рост с гранатой в руке и размахивается так, что аж в воздух взлетает полевая сумка. Такая сумка была только у ротного, лейтенанта Миргорода. Он! Раздался взрыв. Танк остановился, густо зачадил и через мгновенье был объят огнем.

Надо мной засвистели пули. Это, должно быть, наши стали стрелять по выпрыгнувшим из люка танкистам. А я, пользуясь внезапно возникшей дымовой завесой (танк продолжал гореть), то боком, то по-пластунски пополз вслед за своими. Тут подбегает ко мне ротный санинструктор, говорит, что видел, как меня ранило, и хватает за плечи: не ползи, мол, куда подались все наши – немцы туда и целят, бери вправо, к лощинке. С его помощью выбрался я на тропку и сполз в лощинку. Санинструктор стянул с моей ноги сапог и достал из сумки бинт. Рана оказалась сквозной, пуля пробила голень и, как потом сказали врачи, отломила кусочек кости. Ногу совсем не перебило, поэтому в первый момент я еще мог встать, но боль была нестерпимая. Недаром из-за этой раны провалялся в госпитале с января по март – около трех месяцев. Никак не заживала…

Забыл еще сказать, что, когда я убегал от надвигающихся танков, передо мною разорвался снаряд, выпущенный одним из них, и меня что-то сильно ударило в живот. Вгорячах показалось: осколок. Ранение в живот – что может быть страшнее? А тут еще весь живот мокрый: не поймешь – от пота ли, от крови. Только чуть позже разобрался: не осколком шарахнуло – волной ударной. А санинструктор сделал перевязку и оставил меня в лощинке. Помочь мне выбраться оттуда и доставить в тыл было некому: в нашей армии бойцам запрещалось покидать поле боя для сопровождения раненых. А сам наш полевой медик кинулся туда, где у горящих скирд шел бой. В том бою, как мне рассказывали, и его, склонившегося над солдатом-бедолагой, скосила пулеметная очередь. Многих не досчиталась тогда наша рота, в том числе и своего командира, лейтенанта Миргорода. А меня подобрали случайно. Просто поблизости проезжала санитарная повозка с ранеными. Хоть она была не нашей части, но у девушки-санитарки оказалось доброе сердце, и через минуту я уже лежал рядом со стонущими солдатами в окровавленных бинтах. На этой повозке и въехал в большое село с возвышавшейся посередине церковью. Здесь девушка у кого-то спросила, где санчасть, куда везти раненых? (Что было дальше, описано в повести «Мертвым не больно».)

В хате, где разместили раненых, оказался среди них мой однокашник по училищу. Мы договорились утром выбираться отсюда вместе. Ухаживала за ранеными молодая санинструкторша, боевитая деваха вроде моей Кати. Ночью мы даже выпили немного: нашлось у кого-то. Нашлась и закуска – хлопцы обнаружили в подпечке кроликов и стали их резать. Хоть и раненые, а есть хочется. Ближе к ночи у меня разболелась нога, и я прилег на лавке, так что кроликов без меня резали. Только уснул – кто-то меня будит, – открыл глаза и вижу, что это наш комбат капитан Смирнов. Спрашивает: «Ты ранен? Ходить можешь?» Говорю: «Нет». Хотя кое-как шкандыбать мог. Он вздохнул: «Вот, собираю батальон…» Закурил, погрелся немного и ушел. Я опять задремал и проснулся оттого, что все ходуном ходит, страшный обстрел. По селу бьют минометы, слышно, что и танковые орудия тоже стреляют, – звук отрывистый, короткий. Я испугался: прикрытия у нас никакого, мы же в своем тылу. Выходит, прорвались немцы!.. Раненые встревожились, стали по одному выползать на улицу. А там мчатся повозки, кони несутся вскачь, ржут – обозники удирают. Мой однокашник, младший лейтенант, говорит: «Давай к церкви пойдем, за ней – через поле – наши».

Как-то выбрались мы с ним из хаты, но до церкви не дошли, нас сразу же обстреляли. Я говорю: «Там мы не пройдем». И вернулся в хату, младшой пошел один. А минут через пять дверь открывается, и однокашник мой появляется на пороге. Кровавая пена изо рта, на горле – две раны. Хрипит, что-то хочет мне сказать – и падает. Через минуту умер у меня на руках.

Прошел, наверно, час, и в хате остались только те, кто не мог ходить, остальные поразбегались. Я понял, что немецкие танки вошли в село, что мне тут не отсидеться. А нога распухла и болит еще больше, чем прежде. Не ступить. Что делать? Что ж, пополз. Выполз во двор, а во дворе погреб был, и, вижу, какой-то пожилой боец подает мне из погреба, в котором прятался, пачку автоматных патронов и кумулятивную гранату, такую же, какую я недавно бросил в танк, за что он меня чуть не раздавил. Патроны я не взял, в пистолете у меня была полная обойма и одна в запасе. А гранату взял. Проверил, есть ли в ней взрыватель? Есть. Подумал, что эта граната вряд ли меня спасет, что мне конец. И выполз на улицу. А там – никого. Должно быть, наши оставили село. Но танки на другом конце села всё стреляют и стреляют. И вдруг появляется на улице пароконная повозка с пятью солдатами. Мчится во весь опор. Оперся на левую руку, приподнялся, правой размахиваю гранатой, кричу, чтобы остановились. Если не остановятся, думаю, швырну в них гранату!.. Черта с два они остановились – пронеслись мимо. А бросить в них гранату я не решился. Но внезапно повозка все же остановилась – метрах в пятидесяти от меня. Нашлась среди тех пятерых солдат добрая душа. Боец в полушубке спрыгнул с повозки, побежал ко мне, подбежав, схватил под мышки и потащил к повозке. И вот я в ней. И понеслись кони!..

Из-под носа у танков вырвались мы из села в поле. Но танки и не спешили нас догонять, – стреляют из пушек по тем, кто драпал далеко впереди. Танковые снаряды шуршали над нашими головами. Я обеими руками держался за борт повозки и смотрел назад, на село. Церковь… Наша санчасть неподалеку от нее. Один из танков вдруг останавливается и с улицы бьет по мазанке санчасти из пушки. Дважды бабахает пушка. И мазанка исчезает в облаке дыма и пыли. Очевидно, те, кто оставался в санчасти, обстреляли танк или бросили в него гранату. Вот он с ними и расправился. По всей видимости, эту картину наблюдал откуда-то мой комбат Смирнов, который ночью приходил в санчасть в поисках тех раненых, которые могут вернуться в строй. Должно быть, комбат решил, что я погиб в той мазанке, ведь ночью я сказал ему, что не могу ходить. И на меня оформили «похоронку». Тем более что в тот полк, в свой батальон я не вернулся.

Есть у меня еще одна версия происхождения «похоронки». Дело в том, что на то поле разгромленный наш полк не возвратился, ушел по приказу командования в другом направлении. Тела убитых остались в степи, их замело снегом. Весной, когда снег стал таять, крестьяне Большой Северинки подобрали и свезли трупы в село, чтобы похоронить в братской могиле. И, очевидно, возле одного из трупов была найдена моя полевая сумка с документами. Вот и решили, что «подснежник», возле которого валялась сумка, – Василий Быков.

Позже на братской могиле в Северинке поставили обелиск, начертали на нем ряд фамилий убитых, тех, при ком нашлись документы. В том ряду была и моя фамилия.

В моей военной жизни было еще несколько случаев, в чем-то похожих на этот. О них я рассказал в повести «Мертвым не больно». Это не единственная у меня автобиографическая повесть, в которой ничего не выдумано – всё правда. Но именно потому, что – правда, повести мои подвергались ожесточенным нападкам со стороны приверженцев соцреализма. Могу с полным основанием утверждать: правда была главным врагом этого печально известного метода. Ее старательно отслеживал и стремился вытравить весь государственно-партийный институт издателей, редакторов, рецензентов и критиков. В то время как партийные идеологи провокационно агитировали: «Пишите правду!» – сами они и их прислужники яростно боролись с нею. Сколько авторов испытали это на себе! Писатели, искренне откликавшиеся на партийные призывы, – «горели», а лакировщики и откровенные лжецы – преуспевали.

Возвращаюсь к своему рассказу. Выручили меня наши танкисты, погрузили на броню и повезли неведомо куда. Была светлая зимняя ночь, и в небе не замедлили появиться немецкие пикировщики. Как только они заходили на бомбежку, водители нажимали на тормоза и выпрыгнувшие наружу экипажи прятались под своими машинами, чтобы успеть отбежать, в случае если те загорятся. А я не мог даже слезть с брони, лишь крепче держался за какую-то решетку – могло сбросить ударной волной. Но во время одной особенно сильной атаки с неба, когда разом вспыхнули и сгорели две тридцатьчетверки, не выдержал и скатился на мерзлую землю. А снова взобраться на танк уже не сумел. На то, что я исчез, никто не обратил внимания. Танкисты влезли в свои машины и продолжали путь. А я заполз в мазанку, что белела у самой дороги. В темноте чьи-то руки помогли мне влезть на низкую кровать. Я нащупал на стоявшем рядом столе чугунок, а в нем – свеклу и впился в нее зубами. Немного утолив голод, ощупью же обнаружил, что на кровати я не один: пальцы попали во что-то теплое и мокрое. Но выяснять, кто лежит рядом, не было сил. И я тотчас провалился в сон. На рассвете смотрю: да это же немец, обер-лейтенант. Мертвый, холодный уже. Одеревенел даже. А ведь ночью был, вроде, еще живой…

Утром, когда взошло солнце, опять загрохотало все кругом. Выстрелы, разрывы, крики. А у меня, видно, поднялась температура. То ли от боли, то ли от недосыпа я не очень хорошо понимал, что происходит, тем более что голова буквально раскалывалась от захлебывающихся очередей. Как тут определишь, кто в селе – наши или немцы. Стрельба слышалась сначала в одном конце, потом в другом. И вдруг все стихло. Тишина на войне всегда пугает. Думаю: ждать нечего, надо выдвигаться. Ну и выдвинулся – дополз до сеней. Около двери – огороженный досками закром с мелкой картошкой, скорее всего кормовой. Я прилег на нее и вынул пистолет из кобуры. Слышу: кто-то бегает по улице, по дворам. Но говорят не по-нашему. Все ясно!.. Дверь закрыта. Но если ее открыть, то я тут же, за нею. Может, чуть сбоку. Не успел подумать: она – настежь. Немец! Одной рукой за скобу держится, в другой – автомат. Глаза наши встретились. Уложить его из пистолета – секундное дело. А ему, чтобы дать очередь, нужно перебросить автомат в правую руку. Мгновения. Я не нажал на спусковой крючок, а он не перебросил свой «шмайсер», отпустил дверную скобу – и опрометью на улицу.

На картошке я пролежал, наверно, не меньше часа. За это время немцы из села, как видно, ушли, потому что послышалась наша речь и зашумели наши машины. Но откуда и куда они едут, – кто скажет? Я снова сделал вылазку и попытался остановить какую-нибудь полуторку или ЗИС. Напрасно! Глядь, бензозаправщик тянется. Поднимаю руку. Куда там! Прет без остановки. Только далеко не укатил. У развилки его немцы трассами перекрестили. Вспыхнул, как факел.

Добрая душа нашлась и здесь. Меня в конце концов подобрали и довезли до железнодорожного переезда. Там повстречались мне стрелки и группа разведчиков. Несмотря на отчаянную боль в ноге, решил шкандыбать с ними.

Перед тем как идти, заглянули в будку, вернее, в железнодорожную казарму, в которой, по-видимому, жили путевые рабочие. А там – страх один: лежат человек пятнадцать наших убитых… Оказывается, танкисты вчера свезли сюда своих раненых, а по «железке» ходил немецкий бронепоезд – это же еще был их тыл (в ходе боев все сместилось и перемешалось – слоеный пирог). Так вот, на рассвете в казарму зашли немцы из бронепоезда и всех раненых расстреляли. «А вы, хлопчики, мотайте отсюда, – сказал нам оставшийся в живых путевой рабочий. – Эти черти могут вернуться». А куда идти? Позади – «железка» с бронепоездом, слева, за оврагом, – немцы, похоже, окопались, чуть поодаль – шоссе, по которому одна за другой едут крытые немецкие машины, видно, драпают из Кировограда. А перед нами – минное поле. Указатели предупреждают: «Minen». В спешке не успели снять. У нас одна дорога – через него. Старший лейтенант, командир разведчиков, и говорит: «А ну, вперед! Кто первый?» Своих, что в белых маскхалатах, посылать не хочет. Послал раненого в голову пехотинца. Тот сделал несколько шагов и – подорвался. Следующим был тоже парень из пехоты. Но на этот раз подорвался не он, а солдат в маскхалате, из команды старшого. Он шел, кажется, четвертым. След в след. И вот – на тебе. А я, сильно кульгая, брел пятым. Судьба!

Пройдя, наконец, минное поле, мы добрались до высоких заснеженных скирд. Закопались в солому, сидим, наблюдаем. Действительно, через некоторое время слышим: идет бронепоезд. Он останавливается на переезде, из него выходят автоматчики и направляются в нашу сторону. В поле, которое мы только что прошли, я еще раньше заметил две брошенные машины, думал: они подорвались на минах. Но, видимо, ошибся. Автоматчики подошли к ним и стали что-то делать (может, заминировали), а потом возвратились в свои бронированные вагоны.

Вдалеке гремит бой – сполохи до самого горизонта. Там все горит и рвется. Здесь же, около скирд, тихо и, кроме нас, – никого. И вдруг, совсем неподалеку на подмерзший и накатанный большак приземляется, вынырнувшая из низких облаков, «рама». Из самолета вылезает немец и, подняв капот, начинает копаться в одном из двигателей – верно, хочет устранить какую-то неисправность. Один из разведчиков говорит старшему лейтенанту: «Давайте захватим “раму”. Я авиамеханик. Смогу взлететь». Предложение, прямо скажем, рискованное. Но решили рискнуть. Знали: до ночи в скирде досидеть не удастся. На захват отправились трое в белых маскхалатах: по ним ведь не сразу определишь, чьи солдаты. Не дошли они до «рамы» шагов, может, пятьдесят, как те, что стояли около нее, насторожились, что-то крикнули. Наши ребята стали нерешительно топтаться на месте, один из них вскинул автомат. В этот момент на самолете разворачивается пулеметная турель, и как полоснут оттуда крупнокалиберными… Словом, потеряли этих троих. А «рама», рыча моторами, покатила по большаку и поднялась в небо.

Так дотянули мы до ночи и лишь тогда вышли на поиски. Светила полная луна, и на снегу было заметно каждое движение. Натерпелись страху. На этот раз старший лейтенант первым послал меня, и я закульгал, опираясь на чью-то винтовку. Мы пересекли шоссе, которое уже было пустынным, и через несколько километров добрались до села, где были наши части.

…Хата, занятая санчастью, вздрагивает от близких разрывов. «Юнкерсы» пикируют и здесь. Все ждут, чтобы поскорее вывезли в тыл. Хозяйничает в санчасти девушка в медицинских погонах: она выписывает «карточки переднего края» и руководит погрузкой. Но машин мало, люди нервничают, стонут. А когда очередь доходит до меня и выясняется, что я из другой дивизии, девушка строго заявляет: «Карточки не дам!» Но ведь без нее в госпиталь не примут. Что делать? Я в растерянности. Однако новый налет всё меняет. Бомбы рвутся рядом, в хате вылетают окна, и строгая медичка, стряхивая с себя осыпавшуюся штукатурку, поспешно выписывает нужную мне бумагу. Теперь можно и в госпиталь. Но на чем? Транспорта не предвидится. Вместе с сержантом, раненным в руку, вываливаемся на улицу. Там пусто. Но вот к нам приближается «виллис», и мой напарник громко и радостно кричит: «Коля!» За рулем – его знакомый. Какая удача! К вечеру я был уже в армейском госпитале в Александрии.

В сравнении с передовой любой госпиталь может показаться курортом. Не был исключением и тот, в который я попал. Он размещался в центре города, в здании школы. Меня помыли в бане, прожарили в вошебойке мое обмундирование, кишевшее вшами, дали чистое белье. Госпиталь был переполнен. Мест для раненых, как всегда, не хватало. На двух офицеров – одна койка. Помню, соседом моим был лейтенант-танкист со знаменитой фамилией Ворошилов. («С Ворошиловым лежал», – не без иронии рассказывал я позже.) Госпиталь этот принадлежал 5-й танковой армии, и потому в нем преобладали танкисты – раненые, обгоревшие, разные. На обгоревших смотреть было невозможно. Особенно на их лица. Ожоги очень болят и долго заживают. Люди мучаются, выходят из себя, ругаются по всякому поводу с соседями, сестрами, начальством. А начальство – доктора – почти сплошь женщины. Пожилые и молодые. Мужчины – в основном политруки. Они каждый день талдычут одно и то же – ведут свою навязшую в зубах пропаганду. Разжигают ненависть к немецко-фашистским захватчикам. Этой ненависти у нас и самих сверх всякой меры. И не только к фашистам. Некоторые раненые, не сдерживаясь, матерят больших и малых командиров, и тогда в палате нередко возникает крутой и откровенный разговор. А вечером или ночью в ней появляется офицер из СМЕРШа, и чересчур откровенного раненого куда-то забирают. Несмотря на пропаганду, да и наши собственные чувства, на передовую никто не рвется: все-таки в госпитале тепло, тихо и безопасно. Голодновато, конечно, на тыловом пайке. Но к голоду в нашей жизни все мы были уже привычны.

Раненые, еще жившие недавними боями, часто говорили о них, вспоминали подробности, гибель товарищей. В палате я услышал немало горьких слов насчет «порядка в танковых войсках», узнал о качестве и боевых возможностях наших танков и противотанковых средств. Так, про сорокапятку мои соседи говорили, презрительно ухмыляясь, для них это было не средство борьбы с танками, а просто «хлопушка». А вот о немецких «тиграх» и «фердинандах», которые с дальних дистанций успешно прошибали нашу броню, рассказывали серьезно и даже завистливо. Установленная на тридцатьчетверке 76-миллиметровая пушка их не брала, а они из своей 88-миллиметровой навылет пробивали болванками наши машины, а мы-то, дураки, наслушавшиеся политбесед, считали, что советская тридцатьчетверка – лучший танк в мире. Послушали бы поклонники и пропагандисты этой боевой машины, что говорят те, кто горел в ней, кто, обожженный и раненый, выползал из расколотой и рвущейся брони! А ведь лучшими считались не только советские танки, но и устаревшие винтовки образца прошлого века, и ППШ – автомат, скопированный с финского, который выпускался там еще в 1934 году, и, разумеется, наша суконная шинелка на «рыбьем меху». Что уж говорить про фронтовые госпиталя, о которых с болью и гневом писал впоследствии Виктор Астафьев! главным лекарством в них была ихтиолка – черная вонючая мазь, с помощью которой лечили почти все раны. Хорошо, если рана чистая. А если в ней земля, остатки грязного обмундирования?.. о пенициллине ведь тогда мы даже не слышали. Одна надежда была на хирургов. Резали они беспощадно и тем спасли немало жизней. Кормежка в госпиталях немногим отличалась от фронтовой, разве что еду давали горячей, – каша перловая, реже – пшенная, суп с перловкой или вермишелью, хлеб и традиционный чай. (На фронте мы удивлялись, что немцы пьют кофе – напиток, который дома никто из нас даже не пробовал, он казался противным и напоминал разведенную сажу.)