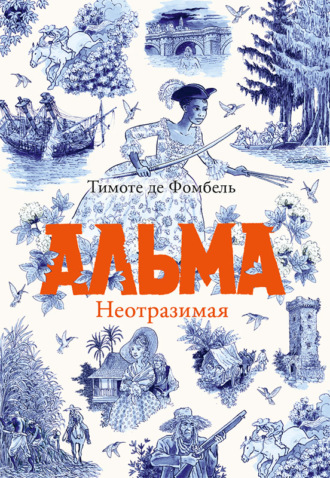

Тимоте де Фомбель

Альма. Неотразимая

Чуть поодаль, у моста через ручей, рабы поместья Бреда дожидаются Туссена в повозке. Альма не сводит с них глаз. Им хорошо, они не считают времени. Уснувшего малыша передают из рук в руки. Когда кто-то встаёт, телега покачивается. Слышно, как они посмеиваются, глядя на спящего ребёнка, которого ничто не разбудит.

– Всё, что вы видели сегодня начиная с утра, – говорит Люк Альме и Жозефу, – это всё неправда.

Втроём они смотрят на повозку.

– Просто то, что вы видите, – воскресенье. А воскресенье в Сан-Доминго – это ложь. Взгляните. Они работали всю ночь, пока в пять утра не погасили огонь под чанами для тростника. А завтра в пять утра хлыст будет снова свистеть над их головами, уже в поле. А вы видите только одно: воскресенье, спасительный буёк, за который держатся, чтобы не умереть. Но всё это дым, обман…

Люк оборачивается. Туссен незаметно подошёл сзади с лошадью. Он слышал последние слова и поправляет:

– Обман, сударь, это все прочие дни недели. Но ложь не будет вечной.

Он поворачивается к лошади, как будто ничего и не говорил, и гладит ее по холке.

– Ей бы поспать недельку на соломе. Но она отважная, так что пойдёт с вами; только не седлайте её до завтра.

Лошадь не узнать: она так и скачет, несмотря на тугую белую повязку. И грызёт удила, спеша в дорогу.

– Куда вы теперь?

– В сторону Жакмеля, – отвечает Люк.

– Тогда вам не по этой дороге.

– У форта Дофина мы свернём на старый тракт, поедем через испанскую часть.

Путники взобрались на лошадей.

– Я знаю тот путь, – говорит Туссен. – Дорога беглых.

Он протягивает Альме серебряный ножик.

– В следующее воскресенье нужно будет разрезать нить, которой я зашил рану.

Альма хочет взять ножик, но он отпускает не сразу.

– Когда-нибудь ты мне его вернёшь.

Альма серьёзно кивает. Она кладёт ножик в карман. В повозке напевает женщина.

Всадники удаляются, оставив за спиной мираж – улыбающихся людей в повозке, запряжённой мулами. Жозеф по-прежнему сидит позади Альмы, на той же лошади. Так они скачут до самого вечера и уже въезжают в теснину, ведущую через горы на юг.

6

Англичане из старицы

Три светлячка летят рядом в ночи. Они скользят по одному из бессчётных рукавов, какими расходится Миссисипи, прежде чем смешаться с океаном. Это осьминожье щупальце давно стало цепочкой стариц и болот, вспоротых громадами луизианских кипарисов. Три фонаря горят на носу шлюпки. Они освещают чёрную похлёбку с гущей из грязи и ряски. Кажется, что болото под вёслами четырёх гребцов совсем не жидкое. Оно скребёт о борта.

– Говорите, это англичане?

С кормы доносится женский голос. Говор французских колоний. Комары вьются на свету вокруг форштевня.

– «Братья», мадам, – отвечает мужской голос. – Судно из Ливерпуля, прибыло с Гвинейского побережья.

– Эти англичане совсем потеряли страх. Что они забыли в такой каше?

– Испанцы запретили им высаживаться на обоих берегах реки, так что они ведут дела как могут.

Женщина смеётся в тишине и мраке. Из-за испанцев, не так давно укравших у Франции Луизиану, она почти полюбила англичан.

– Так, значит, то, что мы собираемся делать, незаконно?

– Да, госпожа. Если помните, я сильно отговаривал вас от этого.

– Говорите, капитан судна болен?

Если бы свет фонарей доходил до неё, мы бы увидели, что она сидит под колпаком из противомоскитной сетки – так сыр прячут от мух под стеклянный колокол.

– Да. Он был довольно чудной, – отвечает мужчина.

– Бедняга.

Она улыбается. На самом деле потому-то она и приехала сюда. «Капитан хворает – цены тают» – любимая поговорка её мамы, которая была ещё ушлее неё.

– Раньше он играл на клавесине, – продолжает мужчина. – За последние годы он дважды заходил сюда на этом судне. Музыку было слышно издали.

– Досадно.

На сей раз она говорит искренне. На концерты, которые она устраивает в имении Лашанс, съезжаются все плантаторы с Миссисипи, до самого Иллинойса.

Корабль «Братья» возникает разом. Сначала, выбравшись из заболоченного леса, они видят тени двух мачт, а затем за считаные секунды фонари вспыхивают один за другим, и, как витрина, озаряются светом палуба и ванты. Загородка и прочие атрибуты невольничьего судна уже убраны. Где-то на корме загорается окно. Шлюпку заметили. Их ждут.

Все вёсла переносят на левый борт, чтобы можно было пристать правым. Стук корпуса о корпус. Рядом с бригом в сто футов длиной лодка кажется крохотной. Над леером появляются ещё фонари, освещая гостей.

Управляющий, стоя в лодке, выкрикивает голосом салонного распорядителя:

– Мадам Бубон-Лашанс!

Наконец свет падает на сидящую под тюлевым колпаком женщину, напудренную добела. Ей, должно быть, лет сорок. Она бледная, держится манерно. Толстый слой мучной пудры не позволяет оценить, так ли она красива, как сама считает.

Одета Изабель Бубон-Лашанс в зелёное шёлковое платье: рукава до локтя, с тремя рядами воланов. Фижмы для юбки ей пришлось оставить дома, ради нужд своей экспедиции. Но вот что удивительно: когда она встала в лодке на ноги, её сырный колпак тоже поднялся и парит над ней на прикреплённых к корсету тростинках. Гребцы расступаются. Она направляется к сброшенной с корабля лестнице, подбирает тюль спереди, как невеста фату для поцелуя, берётся за перекладины и не спеша лезет вверх.

Когда дама ступила на палубу, матросы поснимали шапки. Она, едва замечая их, поправляет свою сетку и спрашивает:

– Ну так что?

Они переглядываются.

– Пусть капитану доложат, что прибыла мадам Бубон-Лашанс, – говорит она.

Голова управляющего показалась над лестницей за её спиной. Он ничего не понимает. И только то и дело награждает себя оплеухами из-за комаров.

Один из моряков выходит вперёд. Это Перси Палмер, старпом судна «Братья». В отличие от бледной, напудренной дамы в локонах, он красен и лыс. На ломаном французском английских моряков он сообщает:

– У капитана жар. Он в каюте, ему нездоровится.

Глаза у мадам Бубон-Лашанс округляются.

– Нездоровится?

Она оглядывается на своего управляющего.

– И вы ничего не сказали, Салливан? Полагаете, я отправилась барахтаться ночью в этой грязи, чтобы поговорить с каким-то помощником?

Салливан даже не пытается оправдываться.

– А что товар? – спрашивает она. – Где он? Или ему тоже нездоровится?

В нескольких шагах, на баке, за происходящим наблюдают в щель между дверных створок две пары глаз.

– Товар? – переспрашивает Палмер по слогам, сомневаясь в своём французском.

Состроив огорчённую мину, дама оборачивается к управляющему.

– Сделайте что-нибудь, Салливан. Я больше не вынесу. Эти люди ничего не понимают, у меня от них уже начинается жар.

– Выводите невольников! – приказывает Салливан, размазывая по щеке комара, как румяна.

Таинственные глаза наблюдают из-за дверей, как матросы открывают решётчатый люк в полу и спускаются на нижнюю палубу.

– Кто это? – шепчет детский голос.

Под палубой слышна возня.

– Не знаю, – бормочет другой голос. – Она говорит как пятнистая гиена, но похоже…

– Что?

– Как будто белая женщина в стоячем облаке.

– Что она говорит?

– Она как все, кто приходит сюда каждый день. И хочет того же, что они.

Переговариваются двое десятилетних детей – Лам, сын долины Изейя, и Сирим, принцесса царства Буса. А за их спинами дышит теплом лошадь Дымки. Им всем велели сидеть здесь и ждать.

Через несколько минут на палубу выводят двадцать невольников. Их разбивают по трое или четверо. Дама в тюлевом облаке ходит между ними вместе с Салливаном, у которого в руках записная книга и свинцовый карандаш. Один из матросов светит им. Он водит факелом со звуком расправляющихся парусов.

В каждой группе по двое мужчин, одна женщина и иногда ребёнок. Они стоят прямо, ослеплённые светом. В Америке невольников всегда продают такими лотами, чтобы втиснуть в них тех, кто послабее или постарее.

Мадам Бубон-Лашанс по очереди разглядывает каждого. Иногда, остановившись перед каким-нибудь мужчиной, отдаёт распоряжения. Перед ней держат факел. Управляющий Салливан подходит, сунув книгу под мышку, и смотрит зубы, оттягивает веко, проверяя цвет белков. И, ворча, вытирает руки о камзол.

У мужчин всё ещё видны следы от кандалов на лодыжках, а иногда и на запястьях и на шее. Женщинам кожу натёрли пальмовым маслом с порохом, чтобы блестела. Седые волосы матросы грубо подкрасили. Дети – их мало, и все они старше Сирим и Лама. Они ушли глубоко в себя. Давным-давно не плачут. Похоже, даже забыли, как это делается. Боясь, что их разлучат, они не смотрят на родных, стоящих в другом лоте.

Время от времени мадам Бубон-Лашанс вздыхает. Она обмахивается под колпаком ладонью, невольно сдувая с лица пудру. И продолжает осмотр, щуря веки без единой реснички, стараясь получше разглядеть на коже женщины плохо затянувшийся след от кнута. Зевает. Иногда беззвучно смеётся, глядя на измождённого мужчину.

Закончив обход, она возвращается к старпому Палмеру. Смотрит на него и спрашивает:

– А остальные?

– Проданы, – говорит он.

– Вы шутите? Вот это – всё?

– Мы уже продали двести сорок рабов, – гордо отвечает Палмер. – В трюме полно сахара, мелассы и сто шестьдесят тюков хлопка. Наш корабль вернётся в Ливерпуль ещё до лета.

– И вы молчите, Салливан?

Салливан действительно молчит. Он не знает, что должен говорить. Всё лицо у него в комариных трупах, будто в оспинах.

– Из того, что вы мне тут показываете, и выбрать нечего, – говорит она старпому «Братьев», – Бестактно беспокоить людей из-за таких остатков. Сколько ваш капитан уже болеет?

– С первой ночи на этой стоянке, почти месяц.

– Прошлый мой эконом умер от этой же лихорадки. Верно, Салливан? Потел так, что два тюфяка промокали насквозь, и…

Она вдруг осекается, оглядывается на бак, замирает.

Тишина.

– Мадам… – окликает её Палмер.

– Да? – Мадам уже пришла в себя.

Вид у неё, будто она очнулась от секундного обморока.

– Мадам, капитан Харрисон не умер. Он просто болен.

– Что-что?

– Вы говорили про вашего слугу, который умер от лихорадки. Но капитан жив.

Дама недовольно морщит нос, будто он придирается к её словам.

Никому нет дела, что ещё двадцать человек стоят в темноте почти голые, за три тысячи льё от родной земли, и наблюдают этот фарс.

– Салливан, уезжаем, – приказывает Бубон-Лашанс, озираясь с отвращением. – Сил больше нет на это смотреть.

Она направляется к лестнице.

И вновь резко разворачивается. Замирает, напрягая слух. Палмер стоит на месте.

– А там у вас что? – спрашивает она.

Лам за створками двери отпрянул. Он не дышит. Ему показалось, что он встретился взглядом с той женщиной. Плечом он чувствует плечо Сирим.

– Ничего, – отвечает Палмер.

– Совсем? Могу я взглянуть?

– Нет.

Она стремительно идёт к баку, москитная сетка развевается за ней. Она распахивает обе створки.

Салливан вырывает факел и подбегает к хозяйке. Светит внутрь.

– Ничего? Неужели? – говорит Палмеру Бубон-Лашанс.

Перед ними рядом с Дымкой стоит Лам. В последний миг он с силой толкнул Сирим вглубь комнаты. Она, наполовину оглушённая, незаметно лежит под соломой и не шевелится.

Молчание.

– Насчёт цены доверяю вам. Я беру их обоих.

– Кого?

– Лошадь и мальчика. Плачу наличными.

Палмер возражает:

– Мне очень жаль. Они не продаются.

– Что, простите?

– Это его личные лошадь и лакей. Он отвезёт их в Лондон.

– О ком вы?

– О капитане Харрисоне. Это единственный приказ, который он смог отдать за этот месяц. Они не продаются.

Малыш Лам в свете факела просто красавец. На нём костюм образцового лакея. Макушка чуть ниже белой лошадиной холки.

– Кому принадлежит корабль? – спрашивает женщина, не глядя на Палмера.

– Братьям Джонс из Ливерпуля.

– И как здоровье почтенных братьев Джонс?

– Полагаю, прекрасно.

– Им вы и будете отчитываться. А не мистеру Харрисону. Когда вы вернётесь в Англию, именно они будут в живых…

– Я останусь верен капитану, – говорит Палмер.

Она мрачнеет.

– Рынки с рабами есть по всей Луизиане. И на борт подпольно торгующего судна я являюсь не для того, чтобы мне тут рассказывали про верность.

– До свидания, мадам, – говорит Палмер.

– Вы меня выпроваживаете?

Палмер молчит.

– Они выпроваживают нас, Салливан.

Она разворачивается и идёт обратно. Любезно улыбаясь по пути матросам, доходит до лестницы.

– Что ж, господа, прощайте. Передавайте от меня привет дону Миро, если вдруг с ним свидитесь.

– Кому? – спрашивает Палмер, оставшийся на другом конце палубы.

– Эстебану Миро, губернатору испанской Луизианы. Англичан он не жалует. Так что скорее продавайте остатки ваших негров, потому что завтра он будет здесь, вместе со своими пушками.

Палмер медленно подходит к ней.

– Почему?

– Не знаю. Неосторожные слухи. Завистливые языки… Люди злопамятны. И это прискорбно.

Салливан радостно смотрит на хозяйку. Он подбавляет:

– Вы правы, госпожа. Губернатор непременно будет здесь.

– Да, – отвечает она. – Кто-то, должно быть, сказал ему о них.

– О ком? – спрашивает Палмер.

Теперь он не просто красный. Он пылает. Пышет огнём.

– О некоторых иностранцах, – отвечает Бубон-Лашанс, глядя ему в глаза. – Которые повадились промышлять контрабандой в здешних болотах… Все только о них и говорят, называя так: англичане из старицы.

7

Епифания

Лам глядит на парящую среди звёзд белую лошадь. Ночь изумительная. Лошадь ведёт себя спокойно. Её подвесили за сбрую. На палубе десять матросов стравливают трос через блок. Лам уже сидит в глубине лодки. И смотрит на спускающуюся к нему Дымку.

– Медленнее! – кричит управляющий.

Экипаж следит за происходящим с корабля. Палмер уединился на другом конце палубы. Прислушиваясь к суете по правому борту, он старается убедить себя, что всё сделал правильно. Последние покупатели прибудут завтра. Мог ли он рисковать в надежде, что они успеют уплыть раньше, чем эта женщина донесёт про их корабль? Тогда пришлось бы отчаливать среди ночи, с двадцатью нераспроданными невольниками. Наверняка капитан Харрисон согласился бы с ним, несмотря на свою привязанность к этой лошади и негритёнку.

Четверо гребцов подготовили лодку. Они уложили на дно доски, чтобы лошадь могла стоять. Лам, съёжившись, сидит на носу. Мадам Бубон-Лашанс села на прежнее место и довольно наблюдает за работой.

Там, наверху, Сирим всё ещё лежит в своём укрытии. Все про неё забыли. Она слышит, как скрипят снаружи блоки. И сквозь соломинки видит отсветы фонарей на потолке и оставшуюся от Лама с Дымкой зияющую пустоту.

* * *

Часом позже шлюпка скользит среди теней. Лам давно бы бросился в воду, чтобы сбежать или просто исчезнуть, если бы то и дело не доносился всплеск, с каким ныряет аллигатор, а рядом не чувствовалось успокоительного дыхания Дымки. Он думает о той, кого оставляет позади: Сирим. Единственное живое существо, от которого он ещё мог услышать имя сестры.

Весь переход через Атлантику он сбегал вечерами из покоев капитана Харрисона и шёл проведать Дымку и Сирим. В десятый раз упрашивая новую подругу рассказать про их встречу с Альмой. Просил повторить, что сестра его ищет. Надсмотрщики не возражали. Лакей и девчонка из конюшни… Пара темнокожих детишек – ничего серьёзного. Детей часто не замечают, будто они прозрачны, те, чьи сердца совсем не так чисты на просвет.

– Салливан!

– Госпожа?

– Вы этой же ночью отправитесь в Кабильдо.

Салливан, сидящий на носу, кивает. Кабильдо – это дворец губернатора в Новом Орлеане.

– Не всё же мне делать за вас, – прибавляет она, потягиваясь в своём колпаке. – Я лучше лягу в постель.

– Я съезжу в Кабильдо, госпожа.

– Вы разбудите дона Миро. И скажете ему, что эти места кишат контрабандистами и честные люди не понимают, почему он ничего с этим не делает.

Она продолжает:

– Расскажите ему всё, Салливан. Про бриг в сто тонн, на котором было двести сорок рабов, когда он прибыл. И что теперь на нём сто шестьдесят тюков хлопка, сахар, меласса, табак… И двадцать непроданных невольников. Всё ясно?

– Да, – отвечает Салливан.

– Фамилия капитана – Харрисон. Покажите Миро на карте, где это. Причём точно. Чтобы он наверняка их не упустил. Не по душе мне манеры этих англичан.

Салливан поражён подобной низостью.

– И не забудьте сообщить губернатору, что вы от меня. Заверьте его в моём почтении и преданности. И напомните, что ему всегда рады в имении Лашанс, где цветёт лучший хлопок во всей Луизиане и Флориде…

– Слушаю, госпожа.

– А также вековые магнолии, под которыми мы могли бы отужинать вместе с его молодой супругой и малышкой Матильдой.

Салливан кивает. Его хозяйка терпеть не может губернатора, как и Испанию, уже двадцать лет правящую Луизианой и многими живущими здесь французами. Но ради выгоды или мести она всегда и на всё готова.

На следующий день, в два часа пополудни, капитан Харрисон открывает глаза. Он вдруг садится на соломенном тюфяке. Он вернулся из другого мира. Сжимавшие его тиски ослабили хватку. Голубые глаза поблекли. Четыре стены его каюты перестали крутиться, как грани игральных костей. Он встаёт. Ноги – как сахарные нити, вот-вот обломятся. Он делает шаг, проверить, удержат ли они его. Он ещё не знает, что пропустил четыре недели собственной жизни.

Харрисону тридцать лет. Какое-то время его исхудалое тело неподвижно стоит возле койки. Выше пояса на нём ничего нет. Лямки свисают вдоль штанин. Он смотрит на клавесин в углу комнаты: на крышке нагромождение склянок, грязного белья и инструментов судового хирурга. Он подходит и резко сгребает весь бардак на пол.

На палубе у матросов час обеда. Все собрались вокруг котла. Прямо под их ногами голодные невольники слушают, как они едят.

С тех пор как капитан заболел, офицеры едят вместе со всем экипажем. Им удалось купить продовольствие, снарядив лодки к индейцам. Еды вдоволь, больше, чем во время перехода. Дичь, кукуруза, медвежье сало. Все эти припасы – для белых. Невольникам лишь иногда перепадает немного растительного масла или вяленого мяса в похлёбке, чтобы они набрали чуть-чуть жира перед продажей.

Кок помешивает кашу на глазах у экипажа. Овсянку привёз три дня назад один плантатор из Кентукки, расплачиваясь за рабов. Две дюжины моряков благоговейно зачерпывают ложкой нежную белёсую массу, напоминающую о доме.

Откуда-то с кормы медленно доносятся первые ноты. Ухо не сразу узнаёт в них музыку. Оторвавшись от тарелок с овсянкой, все недоумевают: что это? Они слушают отдельные печальные звуки. Темп похоронного марша не позволяет узнать в них менуэт, который играет на клавесине капитан.

– Харрисон, – ошеломлённо произносит Палмер.

Музыка ускоряется. Наполняет корабль. Матросы вслушиваются. Капитан жив. Палмер смотрит на распахнутые двери стойла на баке. Думает об уплывших лошади и мальчишке. Он ставит жестяную миску на стол, вытирает рот и ложку шейным платком. Идёт к корме.

Когда старпом входит, капитан Харрисон перестаёт играть. Не отнимая рук от клавиш и не обернувшись.

– Какой сейчас день недели?

– Понедельник.

Он медленно доигрывает ещё три ноты из менуэта Рамо и замирает снова.

– А где мы?

– В Собачьей старице, в двух льё от Нового Орлеана.

Харрисон оборачивается и наконец смотрит на него.

– Так это вы, Палмер?

– Да.

– Где мой пройдоха?

Последнее слово он говорит по-французски. Старпом бледнеет.

– Где он запропастился с чаем?

– Вы были в лихорадке четыре недели, – говорит Палмер.

– Где он прячется?

Он зовёт слабым голосом:

– Пройдоха!

– Двести девятнадцать невольников проданы, капитан…

– Пройдоха!

– Осталось двадцать, и их наверняка купят уже завтра. Всё шло прекрасно. Единственное затруднение возникло этой ночью…

– Какое затруднение?

Несколько секунд Палмер молчит, потом произносит:

– Честное слово, я не мог поступить иначе.

Он лепечет ещё что-то. Харрисон встаёт, качаясь, делает три шага в его сторону.

– Ты продал пройдоху?

Длинными музыкальными пальцами он хватает Палмера за горло и прижимает к двери.

– И ещё лошадь Си́лки, капитан.

Палмер был бы рад умереть. Руки капитана поднимают его над полом. Шейный платок сдавливает горло петлёй. Он закрывает глаза. И ждёт конца. Когда тиски ослабевают, он слышит только, как капитан произносит одно слово:

– Епифания.

Палмер открывает глаза.

Харрисон отпихивает его, распахивает дверь, проходит неверным шагом коридор и камбуз под ютом.

– Епифания!

Он поднимается на палубу, минует ошеломлённый экипаж, который ждал его с замершими в руках ложками. Входит в отсек, где ещё пахнет лошадью. Вместе с ним туда врывается свет. И, обогнав его, освещает заднюю стенку.

Харрисон останавливается. У него кончились силы. Он медленно переводит дух. Тишина.

– Я полагал, ты должна заботиться о Силки.

Кажется, будто он говорит сам с собой.

– Как я смогу простить тебя?

Он замолкает, давая сердцу передышку. Голой ступнёй он осторожно приподнимает солому.

– Значит, ты не отвечаешь? Кому я вообще могу доверять, Епифания?

На лице Сирим – белая пыль и слёзы. Она часто дышит, глядя Харрисону в глаза.

Вошедший Палмер застаёт немую сцену. Епифания сидит у ног капитана, в полоске света.

– О! Вот видите? – восклицает Палмер. – Она здесь.

Он говорит бодрым голосом. И чешет затылок. На самом деле все на борту и забыли про Епифанию.

– Что тут было? – спрашивает Харрисон.

– Шантаж, капитан. Явилась женщина из поместья Лашанс. Либо я продаю их ей, либо…

– Готовьте лодку.

– Капитан…

– Я отправлюсь к ней.

Харрисон шагает к двери. И пошатывается. Он едва стоит.

– Лодку, Палмер!

В тот же миг корабль сотрясается от грохота. Пол под ногами пляшет. Харрисон сползает на доски. Вопли невольников мешаются с криками команды. Пушечное ядро прорвало водную гладь у самого носа, но не задело судна.

Сирим закрывает уши руками.

Рядом капитан навалился спиной на ещё целую вязанку соломы. Он ждёт грядущей беды.

– Что это было? – спрашивает он.

Палмер оцепенел.

– Кто? – кричит капитан.

– Испанская гвардия.

Лошадь, мальчишка, испанская гвардия… Харрисон смотрит на старпома так, словно за время болезни этот человек обмотал всю его жизнь гирляндами из взрывчатки.

– Прикажу заряжать пушки? – спрашивает тот.

– Вы спятили? Что вы тут хотите устроить? Морскую битву? Не торопитесь. Поднимайте паруса. Больше они стрелять не станут. Ещё одна война с Англией им не нужна.

Он чуть стонет от боли и прибавляет:

– Они хотели нас припугнуть. И своего добились.

– А как же пройдоха? И лошадь? – осмеливается спросить Палмер, отступая ещё.

– Замолчите, – цедит Харрисон сквозь зубы. – Замолчите.

– А рабы под палубой?

– Плантаторы есть и у нас, на реке Мобил, в четырёх днях отсюда. Остановимся там всего на ночь, только чтобы всех продать. И дальше никаких стоянок до самой Англии.

– Я её отведу, – говорит Палмер, хватая Сирим за локоть. – Продадим с остальными.

Он поднимает Сирим на ноги.

– Отпустите её!

Сирим опять падает на пол. Капитан с трудом встаёт. Он идёт на свет в дверном проёме, будто перед ним возникло видение.

– Кони на моих вултонских лугах…

– Да, капитан, – отзывается старпом.

– Солнце садится, там, у меня дома, в Ливерпуле.

– Да.

Палмер уже ничего не понимает. Снаружи экипаж ждёт приказаний.

– Пятнадцать лошадей в закатных лучах…

– Капитан…

– Из-за вас им не резвиться вместе с Силки, – спокойно продолжает Харрисон. – И пройдоха не будет заботиться о них… Этого, Палмер, я вам никогда не прощу.

– Мне очень жаль, капитан.

– Так что у лошадей на моих вултонских лугах…

Он оглядывается на свернувшуюся на полу Сирим. Она всё ещё зажимает уши.

– У них хотя бы будет Епифания.