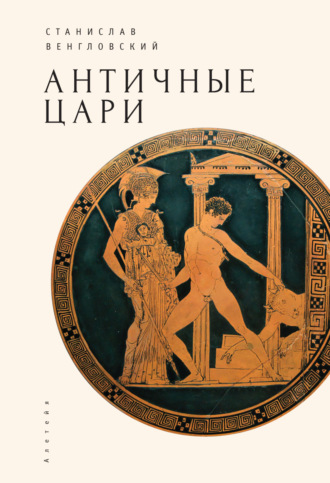

Станислав Венгловский

Античные цари

Эрехфей (Эрехтей)

Царскую власть в Афинах после Пандиона унаследовал его сын Эрехфей, а другому сыну досрочно почившего царя, Буту же, – достался верховный жреческий сан.

Бут возглавил коллегию жрецов богини Афины и, одновременно, жрецов бога Посейдона. Он стал основателем нового жреческого клана, так называемого рода Бутадов (или даже Этеобутадов).

Можно также утверждать, что отныне в его руках сосредоточилась вся духовная власть в аттическом государстве.

Говоря о царе Эрехфее, следует все же заметить, что судьбу своего правителя эллины толковали по-разному. В надлежащем месте мы еще раз поговорим об этом, а пока что проследим, в первую очередь, одну из известных версий жизни этого примечательного государственного деятеля.

Те, кто был твердо уверен, будто бы все это произошло именно так, как уже объявлено нами, – те полагали, что знаменитый праздник Панафинеи, по-прежнему пышно отмечавшийся в Афинах, царь Эрехфей распространил уже на всю аттическую землю. Особенно активно побуждал он своих подданных возделывать благодатную пшеницу.

Дальше, что особенно интересно для нас, ему довелось ожесточенно повоевать с новыми, напавшими на его страну чужеземцами, захватившими примечательный город Элевсин, – и даже повоевать с жителями самого Элевсина.

Скорее – надлежит даже думать нам о последнем.

Надо заметить, что Элевсин, быть может, следует даже считать более древним поселением в аттической земле, нежели сами Афины, и что только географическое положение Кекропова холма склонило чашу весов в соперничестве между этими двумя городами, – именно в пользу Афин.

Вдобавок, скажем еще, что эти города рознились своими культами: Элевсин был связан с богиней плодородия Деметрой, тогда как Афины подчинялись более воинственной, а потому и более могущественной, вооруженной копьем и щитом, богине Афине.

Как бы там ни было, дух соперничества между Элевсином и Афинами чувствуется на протяжении весьма длительного античного периода. Таковым, по всей вероятности, был он и в описываемую нами пору.

Царю Эрехфею, как некогда и его родителю Пандиону, пришлось довольно туго при защите самого города и всего аттического государства, тем более, что в этот раз на помощь из Фракии, под руководством царя Эвмолпа, прибыла подмога по призыву уже Элевсина.

Свою расчетливую политику и успешное ведение военных действий фракийские цари объясняли тесными связями с богами, даже своим происхождением непосредственно от небожителей. Предыдущий, известный нам царь Терей, так жестоко поступивший с сестрами царя Эрехфея, царевной Филомелой и со своею женою Прокной, – был, как еще раз вспомним, сыном бога войны Ареса. Этот же, царь Эвмолп, приходился сыном не менее грозному олимпийцу богу Посейдону, владыке вечно шумящих морей.

Сил Эвмолпу было не занимать, и он пожелал навсегда осесть на земле в Элевсине, настолько сильно глянулось ему тамошнее место и тамошнее царство. В его понимании, аттическая земля во многом превосходила сырые и мрачные горы, и где только ржут неудержимые кони, где вечно раздаются звуки боевых труб и постоянно льется человеческая кровь.

Сам Эвмолп был сыном Посейдона и Хионы, внучки афинского царя Эрехфея. Боясь гнева отца, Хиона бросила ребенка в море, но его спас Посейдон. Ради воспитания он даже перенес ребенка в Эфиопию.

Все эллины считали Эвмолпа основателем таинственных мистерий, периодически повторяемых празднеств в честь богини Деметры и ее дочери Коры. Элевсинские мистерии отражали радость людей при пробуждении весенней природы. Недаром его самого считали впоследствии превосходным певцом[7].

Этот праздник стал весьма значительным торжеством во всем эллинском мире, и жрецы, стоявшие во главе всего этого культа, почитались по всей Элладе.

Жреческий род Эвмолпидов в Элевсине – факт уже вполне исторический, подтвержденный документами более поздних времен.

Борьба Афин с Элевсином продолжалась довольно долго, так что отчаявшийся царь Эрехфей обратился даже к Дельфийскому оракулу.

Жрица Аполлона, древняя, как мир, Пифия, откинув со лба давно уже седую прядь, дала на этот раз недвусмысленный ответ. По всей вероятности – это был совет наиболее срочных действий.

– Спасти царский трон, – сказала старуха, – может только царевна Хтония, если девушка принесет свою жизнь на алтарь бога Посейдона!

У царя Эрехфея, надо сказать, насчитывалось немало дочерей. Все они жили душа в душу, кроме самой старшей, и когда Хтония, выслушав слова отца, пошла на верную смерть ради милой отчизны, – младшие сестры, глотая слезы, тоже последовали ее примеру. Девушки не желали расставаться друг с дружкой даже в подземном царстве.

Результатом самоотверженных поступков юных царевен и стала важнейшая победа афинян. Эвмолп убрался восвояси, сильно негодуя на вмешательство своего отца Посейдона.

Правда, сохранились также глухие упоминания о том, будто бы события в Аттике развивались вовсе не в таком миролюбивом ключе. Будто бы фракийский царь Эвмолп не ушел из городка Элевсина, но погиб в жестоких схватках, как и подобает воинам, так что разгневанный отец его, всемогущий бог Посейдон, вынужден был обратиться к своему младшему брату Зевсу.

Посейдон потребовал смерти для победителя, для афинского царя Эрехфея. Громовержец живо откликнулся на братнину просьбу. Бьющая без промаха молния тотчас же полетела на преждевременно ликующую Аттику…

Таковой была судьба этого аттического царя Эрехфея, брата несчастных царевен Прокны и Филомелы.

Впрочем, передают и другое известие: говорят, будто бы дочь Эрехфея, Прокрида, ставшая женою Кефала, потомком самого Девкалиона была уличена в супружеской измене с неким Птелеонтом… Она, вроде бы, соблазнилась золотым венцом, подаренным ей этим бравым молодцом.

Опасаясь расплаты, Прокрида в страхе бежала на Крит к царю Миносу, который и без того страдал сильным недугом, насланным на него его супругой Пасифаей. Убивая всех змей, скорпионов и сколопендр, этот царь умерщвлял и всех, сходившихся с ним смертных женщин.

Правда, сама Прокрида осталась жива, выпив настой волшебной травы мо́ли, а потом и вообще излечила Миноса от бесплодия, заставив его испустить скверну в мочевой пузырь козы, а затем снова сойтись со своей Пасифаей. За это Минос подарил Прокриде пса Лайлапса и бьющее без промаха копье.

Возвратясь назад в Аттику к мужу Кефалу, дочь Эрехфея была нечаянно убита именно этим самым копьем.

Ион

По одной из версий, после смерти дочерей и после трагической гибели самого царя Эрехфея, – все же осталась в живых его дочь Креуса.

К моменту гибели отца, даже к моменту ведения им самой последней войны на территории Аттики, она оказалась далеко от самого Эллина, родоначальника всех греческих племен, доводившегося, в свою очередь, то ли сыном герою Прометею, не то – так даже сыном самому верховному эллинскому богу Зевсу.

Об этой Креусе тоже рассказывали самые удивительные истории, одну из которых поведал нам поэт Еврипид в своей, какой-то необыкновенно изысканной трагедии «Ион».

Суть всей этой истории заключается в том, что указанная нами царская дочь, будучи совсем еще юной девушкой, довольно часто гуляла в окрестностях знаменитого акрополя, отбившись каким-то образом от стайки своих остальных сестер.

По всей вероятности, она была в семье царя Эрехфея самой старшей дочерью, и в ее голове роились уже сладостные мысли о будущих женихах. А пока что она садилась на разогретые солнцем камни, собирала растущие в поле довольно редкие там цветы, в крайнем случае, – рассматривала пашущих в поле крестьянских волов, а также прилегших на отдых дойных коров, а то и просто наблюдала за вездесущими на каменных склонах змеями.

Там-то как раз и приметил явно скучающую девушку носившийся по эфиру бесцельно бог Аполлон. Необычная красота ее поразила даже этого, разгульного, казалось, вполне небожителя.

Разумеется, всемогущему богу, самому необычному красавцу, ничего не стоило предстать перед девушкой, просто пропеть ей песенку, даже исполнить какой-то замысловатый танец, аккомпанируя себе самому на звонкой кифаре.

Улучив подходящий момент, он увел ее в прохладу ближайшей пещеры, где вечно следовавшие за ним музы и нимфы уже подавали в кубках искрящееся на солнце золотое вино и какие-то, никому на земле неизвестные олимпийские сладости и разные там угощения.

После неоднократных подобных встреч царевна родила младенца, которого вынуждена была оставить в знакомой до боли пещере, поместив самого ребенка в чудесную ивовую корзинку и снабдив эту корзинку дорогими подарками, в том числе – золотыми украшениями в виде изображения громадной черной змеи.

Конечно, неопытная царевна вовсе не отдавала себе отчета, что может случиться в дальнейшем с ее крошкой сыном.

Однако о младенце позаботился его божественный отец.

Сидя то ли на своем заоблачном Олимпе, то ли спустившись на гору Парнас, Аполлон попросил своего брата Гермеса перенести корзину с новорожденным младенцем прямо в Дельфы, в его, Аполлоново, главное святилище.

Младенец прижился при тамошнем храме.

Находясь под присмотром прорицательницы Пифии, он дошел даже до своих полных юношеских лет…

А царевна Креуса, тем временем, как нам тоже известно, была выдана замуж за царя Ксуфа, которого, после смерти собственного царя Эрехфея, афинские граждане избрали новым своим государем.

Однако детей у царской четы все также и не было и даже не предвиделось в будущем. Огорченные супруги решили обратиться непосредственно к богу Аполлону.

В Дельфы они направились порознь, и пока там не было Ксуфа, опередившая его Креуса, попыталась узнать что-нибудь о судьбе оставленного в пещере собственного сына.

При храме Аполлона царицу поразил вид красивого светлокудрого юноши, который прислуживал там. В ней, вроде бы, даже вспыхнуло что-то, какая-то смутная догадка, слабое предчувствие, которое усилилось после того, как юноша принялся отвечать на ее же вопросы.

Пока она была занята ответами юноши, появился сияющий от счастья и радости Ксуф. Оказывается, в другом святилище, тоже тесно связанном с тем же богом Аполлоном, его заверили, что домой возвратится он – уже непременно вместе с сыном!

Все получилось именно так.

Ответ Пифии на вопрос Ксуфа прозвучал сногсшибательно:

– Твоим сыном, Ксуф, станет тот юноша, которого ты встретишь сейчас же при выходе из Аполлонова храма!

Вихрем вылетел наружу обретший, наконец-то, верную надежду на будущего сына Ксуф.

Ему отчаянно захотелось увидеть, кто же ему повстречается на пути.

И тут же ему повстречался тот самый храмовый служитель, который как две капли воды похож был на бога Аполлона.

К удивлению Ксуфа, юноша нисколько не стал противиться судьбе, когда Ксуф, глотая слюну, объявил ему волю только что выслушанного им высокого божества.

Юноша даже обрадовался, узнав, что теперь у него теперь будет отец, притом не кто-нибудь, – но сам афинский царь Ксуф!

– А кто моя мать? – поинтересовался при этом он.

Ксуф, к своему удивлению, не знал на это прямого ответа.

Обретенный сын получил от него имя Ион.

Счастливый отец решил сразу устроить в честь вновь обретенного сына настоящий пир.

Креуса, ничего не ведавшая об оракуле, полученном ее мужем Ксуфом, о его намерениях относительно сына Иона, все же выведала от рабынь, будто бы юноша, который служит при храме, который так понравился ее хозяину, в самом деле – побочный сын ее супруга.

Быть может, екнуло ее сердце, его родила какая-нибудь рабыня? И это все значит, что, пусть и со временем, такой вот человек усядется на афинском престоле?

Нет, подобного поношения царской власти Креуса вытерпеть не могла.

Как же быть?

И тут она вспомнила о яде, полученном ею еще от своего отца Эрехфея…

– Этот Ион должен умереть! – велела царица своему слуге, будучи уверенной, что тот исполнит ее, пусть даже малейшую просьбу.

Старику-рабу удалось лишь наполовину исполнить приказ своей госпожи. Кубок, предназначенный для Иона, таил в себе мгновенную смерть, однако юноша, заметив что-то неладное в слишком поспешных движениях раба, вылил все содержимое кубка просто на землю.

Голуби, которые всегда водились при любом дельфийском храме, так и набросились на дармовое для них угощение. Один из них, проглотивший несколько капель напитка, встряхнул вдруг крыльями, упал на землю и испустил отчего-то свой дух.

– Я все понял! – побледнел лицом Ион.

Юноша заставил раба сознаться, кто же повелел тому влить такую отраву в кубок с вином.

А дельфийские старейшины, к которым он обратился с обвинением- иском, сразу же осудили Креусу на смертную казнь. Обреченная царица тут же бросилась к жертвеннику Аполлона, ища для себя спасения.

И там, благодаря сохранившейся при храме корзине, в которой когда- то Гермесом был доставлен в святилище в Дельфах сильно плачущий младенец, – мать и сын как-то сразу узнали друг друга.

Доказательствами их родства как раз и стали те дорогие украшения с изображениями чрезмерно громоздкой змеи.

Мать открыла сыну тайну, кто же был его настоящим отцом. Для подтверждения своих слов она обратилась к Афине, которая незримо присутствовала при их разговорах.

Шлемоблещущая богиня, подтвердив все сказанное Креусой, велела следовать Иону за Ксуфом.

– Ты унаследуешь трон своего деда Пандиона! От тебя произойдут самые славные афинские роды. Твои потомки, ионяне, ионийское племя, заселят все, вокруг тебя лежащие, земли!

Все так и получилось. Какое-то время спустя – Ион стал правителем Аттики.

Справедливости ради надо заметить, что с именем Эллина, земного предка Иона, греки связывали происхождение всех греческих (иначе эллинских) племен.

Кроме Ксуфа, у Эллина были сыновья Дор и Эол – родоначальники дорийцев и эолийцев. Внуком Эллина был также рожденный Креусой, помимо Иона, сын Ахей, ставший родоначальником всего клана ахейцев.

Вот от этих-то четырех мужей и произошли все прочие эллинские племена: дорийцы, эолийцы, ионийцы и ахейцы.

Эгей

Как видим, много чего могли рассказать о царе Эрехфее говорливые жители Аттики. Песни об этом царе распевались на праздниках даже по случаю сбора винограда.

Афиняне слушали старых и увечных певцов, бродивших от селения к селению в сопровождении пронырливых мальчишек-поводырей.

Кстати, старики-певцы очень уж радовались, будучи приглашенными к царскому очагу, где их ожидало добротное, обильное угощение, внимательные слушатели и длительное пребывание под надежной крышей, в тепле и в сытом довольстве.

И все же о царе Эрехфее существовали также иные предания, в том числе – и особая версия, о которой мы поговорим сейчас еще более подробно.

Вдумчивому читателю она покажется весьма неожиданной, поскольку, согласно ей, и сам царь Эрехфей и, стало быть, его наследники, о печальных и радостных событиях в его жизни которых мы уже столько наговорили, – все они являются фигурами, сказать бы, скорее всего, виртуальными, нежели реально существующими.

Так вот, согласно этой версии, никакого царя Эрехфея в Аттике никто никогда не видел, никаких таких песен или рассказов о нем никогда там не слыхивали и, стало быть, никогда не распевали о чем-то подобном слепые бродячие певцы!

Само же имя его – всего лишь дериват, разновидность, или же просто – синоним от имени Эрихтоний, которое носил еще царь-змей, рожденный богиней Геей и ставший отцом царя Пандиона.

Слово же Эрехфей, полагают знающие в этом толк ученые люди, сочтено было отдельным именем уже в историческую эпоху. И чуть ли не впервые употреблено оно в самостоятельном значении в V веке до новой эры. А сделал это уже знакомый нам поэт Еврипид.

Вот как.

Что же, если все это и в самом деле происходило именно так, то все наши рассуждения о царе Эрехфее и о всех его наследниках, были неведомы древним эллинам, и если все это действительно придумано поэтом Еврипидом, – то нам остается снова возвратиться непосредственно к старику Пандиону.

Оказывается, согласно этой версии, царь Пандион мужественно перенес известия о всех несчастиях, постигших его дочерей и внука в далекой от Афин и весьма неприветливой для них Фракии.

Быть может, именно с указанной поры он просто все чаще и чаще стал удаляться в окружавшие высокий Акрополь оливковые рощи. Цель у него отныне была одна. Она заключалась лишь в том, чтобы послушать там трели такого дорогого для него соловья, поглядеть на полеты ласточек с красными комочками на белой грудке, которые щедро лепят гнездышка на стенах белостенных крестьянских домов, и смахнуть при этом скупую отцовскую слезу.

Быть может, с затаенным отцовским ужасом взирал старик на мелькавшего среди каких-то бесформенных ветвей крупноклювого лесного удода, осененного короной из жестких красноватых перьев.

Такая непозволительная для афинского царя задумчивость и соседствующая рядом с нею медлительность, быть может, все же способствовали тому, что некий бородатый и крепко лысый уже старик Метион, родственник царя Пандиона, давно уже сгоравший от черной зависти, решил про себя, что пришел, наконец, его звездный час!

Коварный Метион устроил заговор против аттического царя и сумел захватить давно уже вожделенный им царский престол.

Пандион, собрав все свои пожитки, глухой ночью, когда все в городе крепко спали, бежал куда-то в направлении Мегар.

Пробравшись по горным тропкам, он явился во дворец прямо к мегарскому правителю, своему коллеге. Тот принял соседа, внимательно выслушал его и помог обжиться ему на новом месте.

Однако несчастья, по всей вероятности, давно уже выселили из головы Пандиона былую молодость и неизбывную его энергию. Он вроде бы позабыл об начисто ушедших своих дочерях и принялся жить сначала.

Приглядевшись к беглецу, поразмышляв, – мегарский царь определенно пришел к невероятному для себя выводу, что с таким соседом следует обращаться слишком обдуманно, ведь как никак, – а это вполне законный государь, пусть и прежний. Рано или поздно либо сам Пандион, либо же его потомки, могут оказаться снова на царском троне…

Мегарский царь призвал к себе свою красавицу дочь Пилию, посмотрел на ее румяное личико, уловил взгляд ее задумчивых глаз и объявил девушке, что выдает ее замуж за гостя, аттического царя Пандиона, зная наперед, что пришедший экс-царь от такой необычной радости вознесется куда-то на седьмое небо.

Юная Пилия, подчинившись отцовскому повелению, вскоре подарила своему супругу четырех сыновей – снова эта же цифра! – среди которых был и ведомый нашим читателям из каких-то иных источников царевич по имени Эгей.

Эта же версия утверждает, что Пандиону не довелось больше заглянуть за высокие горы, отделявшие Мегары от Аттики. Лысый Метион, захвативший власть на Акрополе, держал ее цепко, – как волк удерживает в своих лапах ягненка, а ястреб – непомерно прыткого голубя.

Впрочем, жизнь изгнанника в Мегарах, если позволительно судить по более поздним, уже твердо историческим временам, протекала более или менее тихо, мирно, иногда – даже очень богато. Никто не забывал, кем был Пандион на самом же деле. Пандион даже вступил в родство с другими царями путем женитьбы своих сыновей на их дочерях.

Очевидно, Пандион, в конце концов, смирился с выпавшей на его удел судьбою. Однако все же он не упускал при этом случая поведать своим сыновьям о своей прежней жизни, о высоком акрополе посреди просторной зеленеющей равнины, о мощных крепостных стенах, о прекрасном храме Афины-девы, о могилах предков. Он думал, быть может, что они лишены сейчас не только всяческого уважения и почитания, но даже и надлежащего ухода… Со вздохами вспоминал он нивы и виноградники, приносящие все новые и новые богатства своим, не в меру счастливым владельцам.

Пожалуй, его сыновья и сами видели все это собственными глазами. Тогда ведь не существовало еще никаких границ с полосатыми пограничными столбами, с проницательными взглядами часовых, с визами и с какими-то слишком заносчивыми сторожевыми псами. На придорожных камнях, в лучшем случае, путникам удавалось прочесть, что за этим камнем – уже начинаются земли другого государства. И все.

Трудности перемещений из страны в страну заключались тогда в ином: как одолеть расстояние, разделявшее два любых города, как не попасть при этом в руки разбойников, не быть проданным в унылое, какое- то горько-постыдное рабство…

Для молодых и крепких парней, каковыми были сыновья тогда Пандиона, путешествия такого рода оборачивались лишь щекотанием нервов, пробой их буйных, расцветающих сил.

Да и отправлялись они в дорогу в окружении своих собственных рабов, погонщиков мулов, разного рода возниц, дубиноносцев и тому подобных дорожных спутников. И ехали они верхом на конях, будучи зажиточными людьми, принадлежащими даже к высокому царскому роду.

Несомненно, рассказы родителя находили себе подтверждение. Никто не знает, о чем толковали царевичи, возвратившись с бывшей отцовской родины, а тем более, никто уже не узнает, что завещал им отец, упав, наконец, на жуткое смертное ложе.

Обо всем этом можно лишь строить какие-то умозрительные догадки.

Когда же в последний раз содрогнулась желтая земля, когда погасли затем погребальные костры, утихли, наконец, голоса состязающихся атлетов и прекратился стук быстроколесных колесниц и повозок, – сыновья покойного начали готовиться к новому походу.

Собрав все необходимое, по их расчетам, войско, – они повели его за слишком высокие горы, осаждать Афины, изгонять оттуда лысого Метиона и его упрямых, многочисленных сыновей.

Надо прямо сказать, затея эта полностью удалась.

То ли Метион растерял уже свою былую бдительность и нисколько не думал, что возмездие способно отыскать его через столько лет, то ли силы его сыновей оказались не столько уж грозными, – но на афинском Акрополе уселся новый, вполне законный царский наследник.

Имя нового царя, как уже догадался наш смышленый читатель, звучало вполне знакомо ему: Эгей.

Однако он не был настоящим сыном недавно усопшего Пандиона.

Очевидно, Эгей стал самым подходящим кандидатом на царский престол то ли из-за собственной удали, то ли по причине своего старшинства среди братьев, а то и в силу прямого отцовского завещания.

Короче говоря, он был лишь приемным сыном старика Пандиона…

Как бы там ни было, а все же остальные братья вынуждены были ему подчиниться, в глубокой тайне досадуя, что судьба так благосклонно обошлась с приемным сыном Эгеем, что он остался в живых во всех проведенных ими сражениях.

Есть предположение даже, будто особое недовольство выражал по этому поводу сводный брат Эгея – Паллант, в самом деле – родной сын почившего Пандиона.

Недовольство Палланта, его тайные, воистину страстные надежды, нашли еще более четкое и более яркое свое выражение, после того, как Эгей женился, а детей у него, по-прежнему, так и не появлялось.

Семейство же самого Палланта разрасталось с удивительной быстротою: вскоре в нем насчитывалось уже пять десятков одних только сыновей!

У Палланта, конечно же, было много жен. Его примеру последовал и Эгей, обзаведясь также второй супругой. Но положение с наследником не изменилось и после второго брака: детей у Эгея не было по-прежнему.

Конечно, после этого Паллант и все его сыновья стали поговаривать о своем, вполне законном праве претендовать на аттический трон уже после совершившейся смерти Эгея.

Им оставалось теперь дожидаться этой, такой желанной им смерти и решить между собой, кому же усесться на трон, если уж и не самому Палланту, то кому-либо из его многочисленных сыновей, так называемых Паллантидов.

Совсем отчаявшись, Эгей отправился в Дельфы к оракулу сребролукого бога Аполлона, чтобы спросить его о причине своей, такой закоренелой бездетности.

Пифия дала ему слишком загадочный ответ, смысл которого Эгей так и не разгадал, даже не совсем и понял. Ответ ее сводился к тому, что афинский царь не должен даже помышлять о каких-либо женщинах, пока не возвратится в свои родные края…

Что же из этого?

Расстояние от Дельф до Аттики, вплоть до самих Афин, – не бог весть и какое, даже для тех, патриархально сказочных времен.

Эгей преодолел его в кратчайшие сроки, в точности выдержав все указания оракула, однако не заподозрив никаких перемен в своей и без того уже слишком незадачливой личной судьбе.

Лишь какое-то время спустя, кто-то подсказал ему, либо же он сам додумался до такого, да только решил он наведаться к своему старинному другу, к царю Питфею, владевшему городом Трезеном.

Этот Питфей приходился сыном знаменитому Пелопу, тому самому, по имени которого называется теперь весь полуостров – Пелопоннес; а еще – он был сыном Гипподамии. Впрочем, нам о нем предстоит толковать особо.

О самом Питфее современники говорили, что он владеет пророческим даром и всю волю богов понимает с полунамека.

Сам город Трезен находился уже за сверкающей своей синевою водами Саронического залива, за упоминаемым нами островом Эгиной, а затем – и за маленьким островком Калаврией.

Этот городок очень долго носил имя морского бога Посейдона, долго славился своим великолепным портом, называемым в старину неким загадочным словом – Погон.

На этот раз Питфей внимательно выслушал гостя, попивая вместе с ним благодатное вино, похожее скорее на искрящийся нектар, употребляемый исключительно высокими небожителями.

Очевидно, пирующие засиделись до поздней ночи, но никакого совета в продолжении всей беседы Питфей так и не обронил, хотя сразу же понял, что сто́ит за полученным оракулом старой Пифии.

Эгею, заключил, в свою очередь царь Питфей, суждено стать отцом великого героя, сродни величайшему удальцу Гераклу, слава которого отныне гремит по всей Элладе. А коли так, решил этот правитель, то неплохо было бы породниться с ним, ничего об этом не ведающим счастливчиком.

– Что же, – где-то под утро сказал хозяин. – Теперь тебе пора отдохнуть. Ступай в свою опочивальню.

Когда на утро Эгей проснулся, то из разговора со своим старинным другом ему сразу же стало понятно: прошедшей ночью он ласкал вовсе не молодую податливую рабыню, как это было в обычаях тех времен, – но дочь своего приятеля, красавицу Этру, к которой сватались многие греческие герои, вот хотя бы Беллерофонт[8]!

Открывшееся обстоятельство нисколько не смутило Эгея, но лишь заинтриговало его.

В гостеприимном Трезене он провел довольно продолжительное время, вполне достаточное для того, чтобы удостовериться: юная царевна уже носит в своем лоне будущего наследника афинского престола!

Перед своим отъездом из Трезена Эгей повел Этру на берег шумного моря. Убедившись, что их никто не видит и не слышит, Эгей снял с себя свой тяжелый меч и богато украшенные сандалии. Затем приподнял огромный замшелый камень и положил все это в образованное самой природой небольшое углубление и снова опустил камень на его прежнее место.

– Когда наш сын достигнет полного совершеннолетия, – сказал он Этре, – ты приведешь его к этому камню. Если сдвинет с места всю эту тяжесть и возьмет мой меч и мои сандалии, – присылай его немедля ко мне в Афины. Но куда и зачем пойдет он, кто его отец, – не говори никому. Слишком много на свете недобрых людей.

Эгей по-прежнему опасался козней со стороны грозных и могучих своих родственников – Паллантидов.