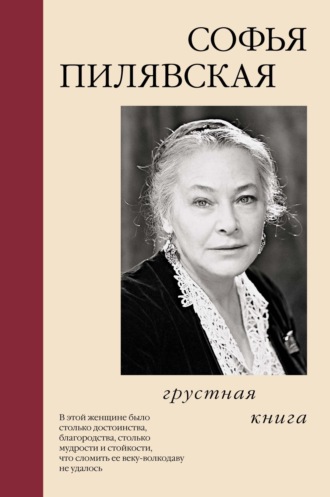

Софья Пилявская

Грустная книга

Вспоминаются обрывки каких-то страшных рассказов о том, как на центральной площади, в традиционном для таких городков сквере, находили трупы изувеченных красноармейцев с вырезанными на спине звездами. Это значило, что в очередной раз сменилась власть. У хозяина нашего дома были в запасе разные флаги, и он по утрам лазил на чердак смотреть в слуховое окно, какой вывешивать. Говорили также, что были погромы, но наших хозяев не тронули.

Только много лет спустя я поняла, сколько же страхов пережила мама за время жизни в Торопце – в ее красивых темных волосах от висков протянулись белые пряди.

…Стояла уже зима, когда однажды ночью послышался очень сильный стук в ворота. Все вскочили, мы тоже. Открывать пошел хозяин. Какие-то громкие голоса, что говорят – не понять, но вдруг прозвучала наша фамилия: «Здесь Пилявская?» Мама толкнула брата и меня себе за спину и держала очень крепко, а руки у нее тряслись – это я хорошо помню.

Вошли двое, кажется, военных, что-то спросили, но мне помнится, что мама не ответила, у нее, наверное, пропал голос. Еще какая-то фраза, как будто доброжелательная, и громко за дверь: «Сюда несите!» И вот в нашу заставленную всякой рухлядью комнатку внесли завернутого с головой человека. Осторожно положили на пол, еще что-то говорили, а мы трое все так же стояли. Потом они ушли, тихо закрыв за собой дверь.

Мама оторвалась от нас и, встав на колени, начала разворачивать голову лежащего. Очень белый, неподвижный, перед нами был отец. Мама какие-то секунды была как каменная, потом начала хрипло что-то говорить и вдруг очень проворно стала снимать с отца пальто, шапку… Брат ей помогал, стаскивал бурки, расстегивал френч. Мокрое полотенце – на сердце и на голову, чем-то терли виски, что-то давали нюхать. Это был глубокий обморок (у отца находили порок сердца).

И вот он пошевелился, открыл глаза и стал нас близоруко рассматривать (очки оказались под шапкой) и даже потрогал каждого рукой. Тут мама, привалясь к чему-то спиной, запрокинув голову, не то заскулила, не то застонала, но очень коротко. Потом мы все вместе старались как можно удобнее уложить отца, он подчинялся и что-то ласковое говорил.

Постучали в дверь, и наш хозяин протянул кружку с теплым молоком. Это был щедрый по тем временам подарок. Мы опять все вместе заставили отца выпить молоко. От всего пережитого брата и меня быстро сморило, а родители долго тихонько разговаривали.

Сегодня даже трудно поверить, как тяжело и опасно было отцу добираться до нас из Москвы в то далекое время – в начале девятнадцатого года, когда Москва и Петроград были в кольце, когда поезда почти не ходили. Отец даже не знал, живы ли мы. И вот наконец он едва добрался до Торопца, обнаружил, что мы здесь, – и у него начался сердечный приступ.

Наутро мы стали торопливо собираться в дорогу, часть скарба пришлось оставить, так как те же военные, которые привезли отца к нам, все подгоняли и что-то доказывали маме, а она покорно соглашалась. Отец был явно нездоров – нервное и физическое истощение очень изменило его внешне. Помню, что ему не разрешали ничего нести.

В Москве, на вокзале, нас протащили через людской водоворот, и мы долго сидели в каком-то служебном помещении и ждали отца. Нам с братом хотелось есть. Впрочем, в то время почти всегда хотелось есть.

После заштатного Торопца ошеломила вокзальная площадь, тогда она называлась Каланчевской или просто Каланчевкой. Море людей, невероятный гам, все это колыхалось, пробиваясь куда-то. Проехать на любом транспорте было непросто – никаких правил движения. Трамваи не ходили.

Наша дорога была недолгой. Отец привез нас на Новую Басманную (номер дома не помню). Парадная дверь заколочена. Поднялись на второй этаж со двора по черной лестнице, прошли через холодную кухню с большой плитой, через какие-то коридоры и оказались в огромной комнате, обитой красным штофом, с роскошной мебелью, обитой таким же штофом. Великолепие комнаты ослепляло, но было очень холодно.

Отец уехал: он с Еленой Густавовной и грудной дочкой – моей сестрой Наташей – жил в Кремле, в кельях Чудова монастыря.

Долгожданная Москва не показалась нам ласковой. Наша пурпурная ледяная комната была частью когда-то богатой квартиры, а теперь густонаселенной коммуналки. В кухне стояло несколько примусов и керосинок, на них готовили жильцы, которые не всегда жили дружно. Мама запрещала нам даже высовываться из двери нашего жилища. Теперь я понимаю, что она и сама всего боялась. Отец нам, правда, сказал, что это жилье временное, надо потерпеть.

У нас появилась «буржуйка» – маленькая железная печурка с трубой, выведенной в форточку. «Буржуйка» крепилась на железном листе, попросту прибитом большими гвоздями к великолепному паркету. Все это «сконструировал» очень мрачный человек, сам предложивший свои услуги. Он же предложил подкупать у него «дрова» (по одному полену), наструганные в щепки. Стоило это все очень недешево.

Мама пошла работать руководительницей детской группы, которая помещалась во 2-м Доме Советов, то есть в гостинице «Метрополь» на Театральной площади. Это давало ей обед и жалованье. Деньги, свернутые в рулончик, были похожи на трамвайные билеты – цифры астрономические, но купить на них можно было очень мало. (Чайное блюдце пшенной размазни в «обжорном» ряду под Каланчевским мостом стоило не то 4 тысячи, не то 40 тысяч.)

Каждое утро, еще затемно, мама уходила на службу, а мы с братом к двум часам дня, держась за руки, шли с Новой Басманной пешком в «Метрополь», к маме, за этим самым обедом и за хлебным пайком – его давали там же. Придя домой, мы на «буржуйке» грели суп, а кашу ели холодной. Вот так одним обедом мы питались втроем.

Под суп мы приспособили нарядную жестяную банку на два фунта с дужкой, как у ведерка (от конфет «ландрин» фирмы «Жорж Борман»), а на ее крышке был портрет Наполеона в треуголке. Как-то, уже в конце зимы, «Наполеон» подвел нас: дно прохудилось, и мы остались голодными. Конечно, не обошлось без рева.

По воскресеньям – вначале с мамой, а потом и одни – мы ходили под Каланчевский мост, где рядами сидели сытые спекулянтки, торгующие жидкой пшенной кашей и другими мало доступными нам блюдами. «Товар» они держали в ведрах, укутанных в обрывки старых одеял, и нередко сами сидели сверху. Мама выдавала довольно длинную ленту денег брату, каждому из нас по чайной ложке и одно блюдце на двоих. Стоя мы съедали точно поровну кашу, вычистив блюдце до блеска.

В нашем роскошном жилище по утрам было от –2° до +1°. На штофных стенах появлялась изморозь. Я часто простужалась. Однажды я, голодная и замерзшая, нарушила запрет и выползла из нашей комнаты. И запах – одуряющий, горячий, вкусный – повел меня в кухню. Там на столе в какой-то большой миске высилась гора жареных пирожков.

Я понимала, что это чужое, но их было так много! И я, схватив один, стала его судорожно заглатывать, почти не жуя. И тут случилось ужасное: в дверях кухни я увидела тетку, разгневанную, красную, она надвигалась на меня с криком: «Ах ты поганка, отродье!..» и т. п. В первую минуту я остолбенела, потом, петляя, как заяц, кинулась бежать, а мне вслед неслись жуткие вопли. Когда я вбежала в комнату и захлопнула дверь, на меня напала икота. Реветь громко я боялась и, забившись куда-то, просидела до прихода брата, принесшего обед, но есть я не могла.

После кражи пирожка прошло несколько часов. Соседка-торговка, успев за это время распродать свой товар, вернулась домой и, дождавшись прихода мамы, начала срамить меня с удвоенной яростью. Ошарашенная мама вначале ничего не поняла, а потом начала совать ей деньги, а та сперва не брала, продолжая орать так, что в приоткрытые двери высовывались головы других жильцов, но никто не вмешался. Наконец, утомившись и взяв у мамы «тысячи», она величественно удалилась. Уже в комнате мама, плача навзрыд, все твердила: «Как ты могла!» А брат трясся, как в ознобе, и повторял: «Ты же заплатила!»

Этот свой позор я и сейчас помню во всех подробностях.

Теперь я понимаю, что мое воровство ускорило наш отъезд с Новой Басманной. Случилось так, что Авель Сафронович Енукидзе узнал, в каких условиях мы живем (а был он в ту пору секретарем ВЦИКа), и через кого-то из своих порученцев передал маме ордер на комнату во 2-м Доме Советов. Он же обеспечил какой-то транспорт и человека для помощи при переезде. Только много позднее я узнала, что между отцом и Авелем Сафроновичем произошел не совсем дружеский разговор о мере щепетильности и скромности.

До этого ни брат, ни я гостиницы «Метрополь» не видели: мы приходили к маме со двора, позади самого здания, где был вход в квартиры и занимались детские группы. И вот наши пожитки несут через главный вход в роскошный вестибюль гостиницы «Метрополь». Поднимают на второй этаж и открывают дверь под номером 219. Сказка! Одноместный, но большой номер с альковом, стеклянная дверь на балкон, откуда открывается вид на сквер с фонтаном (теперь там памятник Карлу Марксу).

Обстановка номера выдержана в серо-фисташковых тонах, бархатные портьеры и ковер того же оттенка. И только лампочка в люстре одна и горит вполнакала. Но зато есть ванная, как теперь пишут – «совмещенный санузел», из крана течет вода и батареи теплые. И не надо далеко ходить за обедом, а можно тут же, в ресторане, в помещении, отгороженном для «раздаточной», получить этот обед в свою посуду.

В том далеком девятнадцатом в нашей жизни часто сочетались приметы времени, явно несовместимые: например, часть «Метрополя» еще служила гостиницей для иностранцев и каких-то богато одетых людей, говоривших по-русски, а другая часть – и в том числе наш второй этаж, со скатанным в конце коридора ковром, с боковыми лестницами, одна из которых вела на общественную кухню с огромной плитой и с титаном для кипятка, – называлась 2-й Дом Советов.

Наш номер стараниями мамы очень скоро стал даже уютным. Корзины мама как-то задрапировала сибирским покрывалом, на письменном столе было все необходимое.

Небольшой овальный обеденный стол покрывала скатерть, а на ночном столике у кровати появились фотографии родных. И не было «буржуйки» с дымом и с хлопьями сажи из трубы. Брат спал на диване, а я с мамой.

Мы с братом пребывали в состоянии тихого блаженства, но вскоре, осмелев, стали проситься в коридор обследовать этот сказочный дом. Мама говорила примерно так: «Если вы будете вести себя, как благовоспитанные дети, то, может быть, и можно, но я боюсь, что вы доставите неприятности Авелю Сафроновичу и папе!» Мы, конечно, клялись, что никогда!

Мама, как и раньше, уходила на работу в детскую группу, а мы вначале робко, а потом осмелев, а главное – познакомившись с такими же «жильцами», как мы, носились по широким коридорам, играли в прятки, забываясь иногда до того, что появлялся какой-нибудь бывший коридорный и начинал усовещивать. «Граждане дети, надо быть потише. Ведь это что ж такое!»

…Много лет спустя, когда нам с мужем доводилось бывать на приемах ВОКСа (они часто устраивались в «Метрополе»), мне всегда виделось: бойкий человек с черпаком в руках стоит ногами на бархатном диванчике, окружающем колонну с большой хрустальной люстрой, и покрикивает: «Ну, шевелись, а ну дружно!» И шлепает кашу в подставленные миски, тарелки и банки. А на соседнем бархатном диванчике так же разливают суп.

В начале зимы девятнадцатого года на семейном совете было решено определить меня в так называемую лесную школу для начинающих. Помещалась она под Москвой, на станции Мамонтовская. Это, наверное, была первая в новой стране попытка как-то начать учить и воспитывать детей, которые оставались без присмотра дома или вовсе этого дома не имели.

Я не без рева подчинилась, и мама повезла меня в Мамонтовку. Мы довольно долго шли от станции, мама несла небольшой баульчик с моими пожитками, а я – красный мешочек, сшитый из наволочки с диванной подушки (очевидно, в нем хранилось самое мое драгоценное, что – не помню).

Дошли мы до места. Это была большая, выстроенная под «модерн», деревянная дача в один этаж, с застекленными террасами и со шпилем на шатровой крыше. В ней было несколько комнат, где тесно в ряд стояли железные кровати с тощими тюфяками, жидкими одеялами и плоскими подушками.

Заведовали этой лесной школой две суровые женщины. Были еще сторож и повариха. Все они, а главное – много стриженных почти наголо девочек, одетых кто во что, вышли поглядеть на новенькую. Я закаменела от страха, особенно когда в адрес мамы послышались не помню какие, но явно нелестные слова о барстве. Мама была в потертом, еще сибирском пальто из жеребенка с котиковым воротником и в такой же шапке. Когда мама заговорила, ее польский акцент был встречен смехом.

Одна из руководительниц, взяв у мамы направление, провела нас в комнату и указала на кровать у окна, сказав, что пальто можно оставлять на кровати, потому что ночью холодно.

Дни тогда стояли короткие, маме надо было уезжать до темна. Она шептала мне по-польски ласковые слова о том, какая я хорошая и терпеливая, что надо слушаться и что она обязательно приедет в воскресенье. И я осталась одна.

Когда, немного проводив маму, я вернулась в комнату, в моем бауле уже хозяйничали девочки постарше меня. Они, со смехом вытаскивая мои пожитки и разбрасывая их, кричали: «Подбирай, буржуйка!» Подбирать я не смела и, сидя на краешке кровати в пальтишке брата, которое было явно мне велико, вертела головой, в страхе разглядывая моих товарок.

Стало быстро темнеть. Мне было жутко и очень тоскливо. Одна из девочек спросила: «Какая твоя фамилья?» Я ответила: «Зося Пилявская». И тут же, пошептавшись, они стали выкрикивать: «Пиявка, пиявка, Зыза!» Хорошо, что я не заревела…

Когда позвали ужинать, я поплелась за всеми. Опять пошептавшись, две девочки, подойдя ко мне с двух сторон, быстро проговорили: «Будешь жаловаться – ночью обольем водой».

В большой комнате с линейной керосиновой лампой (электричества в доме не было) стояли два длинных стола со скамейками по обе стороны. Давали кашу-размазню в оловянных мисках с такими же ложками и кружку морковного чая.

Меня посадили с краю. Сидевшая рядом шепнула: «Оставишь полкаши». Я оставила. Я очень их боялась.

Сразу после еды погнали спать. Сколько времени?.. Пока мы укладывались, горели две коптилки, потом их унесли и наступил мрак. Из окна дуло. Хорошо, что я не расставалась со своим мешком. Сунув туда шапку, я положила его под голову. Пододеяльников не было, от одеяла шел чужой запах. Я втянула пальтишко под одеяло и затаилась.

Девочки громким шепотом переговаривались. Я услышала «Зыза» и еще что-то, но не откликнулась. В эту ночь мой мешок был мокрым от слез, но даже шмыгать носом я не смела.

Утром, в темноте, опять с коптилками появилась воспитательница и зычно скомандовала: «Вставать!» Вставали неохотно, тихо переругивались, меня оставили в покое. Последовал приказ умываться, то есть сполоснуть лицо и руки под рукомойником. Из моего баула почти все исчезло, главное – кусочек мыла. Вытерлась я не помню чем, только не полотенцем. После завтрака – каша, такой же чай и кусочек клейкого хлеба – был приказ одеваться на прогулку. Ко мне подошла одна из начальниц и спросила, почему я опухла и красная (а я просто обревелась ночью). Меня как больную отослали лежать. Никто мной не интересовался. Мои товарки носились с криками по саду.

Эти девочки, наверное, не были злыми, наверное, в их коротеньких биографиях было много трудного, они уже притерлись друг к другу в этой школе, а я им была чужая.

Пока я лежала, у меня созрел план бегства: я решила терпеть до приезда мамы, а когда она пойдет обратно, потихоньку идти за ней и обнаружить себя только на станции. Убежать другим путем не было возможности. Денег на билет не было, да и в какую сторону ехать к дому, я тоже не знала. После того как я утвердилась в своем решении, я даже немножко поспала.

Никто и ничему в этой школе не учил. Все болтались без занятий от еды до еды, а воспитательницы следили только за тем, чтобы не было побегов и серьезных драк. Вот и все воспитание. Меня по-прежнему звали Пиявкой и Зызой, но больше особенно не задирали. Наверное, они сочли меня очень глупой и от глупости – тихой.

И вот настало воскресенье. Я с утра маячила на террасе, потом около дома и наконец увидела маму. На этот раз вместо шапки на ней был платок. Мы не сразу пошли в дом. Мама все расспрашивала, как приняли меня девочки, как проходят уроки и еще о чем-то… Я что-то врала, должно быть, довольно складно, так как мама мне верила. Она привезла мне что-то по тем временам лакомое, кажется, лепешки. Мы сидели на дровах за террасой, и я поедала мамины гостинцы, а оставшиеся спрятала в мешок – он всегда был при мне. Мое расставание с мамой было до того спокойным, что она даже удивленно взглядывала на меня.

Было еще светло, когда я с разрешения одной из начальниц пошла провожать маму. Через какое-то время мама стала говорить, что пора мне возвращаться. Мы обнялись, и она пошла, все оглядываясь. Тогда я тоже вроде бы пошла обратно, но, когда мама завернула за угол, я короткими перебежками последовала за ней. Так было до самого вагона, где я возникла перед ней со своим мешком.

Когда мама меня увидела, лицо у нее стало испуганное, потому что я сразу заревела во всю мочь и, захлебываясь слезами, стала рассказывать правду. Мама тоже заплакала, на нас стали обращать внимание, и она, пересадив меня к стенке и прижав к себе, стала шептать: «Мы до дому, мы до дому». Какое же было блаженство опять быть с мамой и ехать в Москву!

До «Метрополя» мы шли пешком. Там, в нашем чудном номере, меня долго мыли и вычесывали голову – для проверки. Брат, помогая маме, приговаривал что-то вроде: «Я так и знал».

Меня, счастливую, уложили в чистую мамину постель, и я блаженно провалилась в сон. Так окончилось мое короткое «обучение» в этой «школе».

После этого мама или брат, случалось, будили меня ночью, когда я кричала во сне.

Весну, лето и осень мы прожили в «Метрополе», досконально изучив все закоулки, коридоры и залы гостиницы. Сквер с фонтаном служил для всевозможных игр, а темная аллея у Китайгородской стены очень привлекала нас таинственностью и тем, что можно было подглядывать за влюбленными парами, а иногда удавалось и спугнуть кого-нибудь из них. Занятий в школах в то время не было из-за отсутствия то дров, то воды, а чаще света. Нам, детям, была предоставлена полная свобода.

…Было совсем тепло и зелено, когда отец повел нас с мамой к себе в гости в Кремль, в Чудов монастырь.

Кремль 1919 года был совсем не похож на нынешний – роскошный, парадный, начищенный до блеска, с массой цветов и голубых елей. Тогда, во-первых, оставалось еще много следов от перестрелок и атак семнадцатого года. Во-вторых, и до революции Кремль, видимо, не был сильно ухожен. Лежала на нем какая-то печать провинции.

Чугунная решетка, которая шла от Боровицких ворот вдоль всей стены до Спасской башни, отделяла Дворцовую и Соборную площади от нижнего сада. В начале совсем невысокий, а к концу довольно крутой склон холма был покрыт разнопородным кустарником, редкими березками и другими деревцами. На верхней площади, где склон был особенно крут, стояла мраморная галерея, выстроенная покоем, а на ее потолке – большие круглые мозаичные портреты всех царей Романовых за триста лет. На широкой площадке, куда вело несколько ступеней, в центре галереи стоял бюст Петра Великого.

Сам дворец казался каким-то слинявшим, облупленным, двери соборов были чуть приоткрыты и закреплены толстыми цепями, оставляя лишь узкие щели. В Архангельский собор я могла просочиться только потому, что была очень тощей. Внутри было жутко из-за полутьмы, шуршания птичьих крыльев под куполом и суровых ликов со страшными глазами – мне казалось, что они смотрели прямо на меня.

Царь-колокол и Царь-пушка были на своих местах, а вдоль стены на гранитных подставках лежали пушечные стволы старинного литья разных калибров. Повсюду сквозь камень, гранит и чугун пробивались какие-то кусты и кустики. На первом высоком выступе колокольни «Иван Великий» росла довольно большая березка, а выше – еще одна. Брусчатка площади во многих местах зеленела травой.

Вход в Кремль был по пропускам. Скоро мне и брату выдали дневные – с 8 часов утра до 11 вечера – постоянные пропуска. Тогда в Кремль входили через Кутафью башню и по мосту через Троицкие ворота (на месте нынешних часов тогда еще оставалась икона). Направо от выхода из Троицкой башни – Потешный дворец (он и сейчас есть), а за ним начинались Детская половина дворца и Зимний сад, аркой переходящий ко дворцу.

Въезд был через Спасские ворота, Боровицкие были заперты, а ворота Никольской башни использовались только в дни парадов. Ни у Спасской башни, ни у Кутафьи не было тех многочисленных пристроек из красного кирпича, которые сегодня органично вписываются в древние стены.

Если идти по Кремлю от Спасской башни, то сразу по правую сторону были замысловатое готическое здание со стрельчатыми высокими окнами, значения которого я не знала, и еще одно большое строение, а за ним – ворота в Чудов монастырь. Весь монастырь с приземистой церковью, низкой колокольней, трапезными, кельями и кладбищем не занимал много места. Окруженный своей невысокой оградой, он где-то примыкал к стене самого Кремля.

Я сейчас не могу точно описать расположения келий из двух покоев, помню только, что двери и окна были низкими и очень массивными, потолки сводчатыми, а подоконники такой глубины, что я, лежа поперек, только руками могла дотянуться до рамы окна.

Когда мы пришли туда, где жил отец с семьей, все мое внимание сосредоточилось на сестренке. Ей не было года, ходить она еще не умела – быстро ползала по родительским кроватям. Поджав одну ножку, она все пыталась приподняться и шлепалась на попку, смешно гукая. Меня оставили следить, чтобы она не подползала к краю кровати. С ней можно было играть, как с куклой, она была, как теперь говорят, очень контактной, веселой и добродушной.

Радость и протест выражала одинаково – громким визгом. Мы сразу подружились, а потом я возила ее гулять в странной детской коляске, больше похожей на садовую тачку. Маленькая Наташа росла на искусственном питании, а в то суровое время это было сложно. Карточные пайки родители старались получать всякой крупой для детских каш. Обыкновенное молоко было тогда недоступной роскошью, а сгущенное выдавали по карточкам редко.

Всем в доме руководила чудесная, но очень строгая няня Аннушка, взятая буквально с улицы моим отцом для ухода за новорожденной Наташей. Прежние хозяева этой замечательной женщины эмигрировали, и она осталась «без места». В доме отца она прожила долго, до начала тридцатых годов. Наташа, а за ней и я называли ее Ня-Аня. Она была уже очень пожилой, когда захотела уехать «помирать» на родину, куда-то на Тамбовщину.

Аннушка тогда буквально выходила Наташу на этих скудных пайках, часто лишая взрослых, и в первую очередь себя, самого необходимого. Благодаря ей сестренка моя росла здоровой, даже излишне пухлой от этих самых каш. Для отца Ня-Аня была непререкаемым авторитетом, он очень был ей благодарен, а она, любя и уважая его, тем не менее учила жить «как люди», иногда сбиваясь на «барина», чем повергала отца в смятение.

В ту пору в Кремле, в Офицерском корпусе, доходившем до внутреннего дворцового двора (где стояла древняя каменная церквушка, обложенная поленницами березовых дров, чтобы не рухнула), на первом этаже была совнаркомовская столовая. Входить в нее надо было через парадное крыльцо под козырьком на витых чугунных столбиках. За первой дверью была такая же «вертушка», как в питерской «Астории», только меньше, а за ней на площадке стояло чучело медведя с подносом в лапах. Здесь был гардероб, а за ним выход во двор-садик. Дверь налево вела в столовую, где обедали ответственные работники. Это был и своеобразный клуб, где они могли видеться вне работы.

А обедали они так: ели суп, а какое-то «второе» укладывали в вынутую из портфелей плоскую тару, чтобы отнести домой. Еще им давали сухим пайком ужин: половину батона или французскую булку из серой муки и кусок колбасы или сыра. Столовая была открыта до вечера, обедали кто когда мог.

На втором этаже этого здания были квартиры. Все окна выходили на улицу, а на противоположной стороне, отделенные широким коридором с окнами во двор, размещались кухни с огромными дровяными плитами: одна – для столовой, другая – для жильцов.

В этом корпусе жили Авель Сафронович Енукидзе (один в двух комнатах), Стучки, Крестинские, Сольц, Бонч-Бруевичи, кто еще – сейчас не вспомню, кажется, Троцкий с женой и сыновьями и Каменев с женой.

Все, кроме Авеля Сафроновича и Сольца, были семейные. На коммунальной кухне весь день пекли из чего-то лепешки прямо на плите, что-то варили, одалживая друг у друга соль.

В здании Потешного дворца жили Луначарские, Цюрупа, остальных не помню. А на детской половине – Сталины, Ворошиловы и, кажется, Чичерин.

В кельях Чудова монастыря, где поселилось довольно много семей, телефонов, конечно, не было, и все срочные вызовы и распоряжения давались под расписку нарочным. Поэтому нам, детям, часто приходилось бегать в столовую к папам. И вот однажды, посланная Леной со срочной запиской к отцу, я помчалась в столовую. С разбегу влетела в «вертушку» и, выскочив из нее, попала кому-то головой в живот, получила шутливый подшлепник, что-то со смехом было сказано кем-то в ответ на мое «ой!» – и я вбежала в открытую дверь столовой. Пишу об этом так подробно потому, что человек этот был Владимир Ильич. Так в первый раз я даже не увидела его толком. Семья Ульяновых столовалась дома, а сюда его привело, наверное, какое-нибудь дело.

Мы прожили в «Метрополе» часть зимы девятнадцатого – двадцатого годов. По-прежнему брат и я нигде не учились, и я много времени проводила в Кремле с маленькой сестренкой. Мне даже доверяли гулять с ней. Обыкновенно я катала ее по тротуару, идущему от Троицких ворот, вдоль здания Арсенала, в сторону Никольской башни и обратно. Почему так подробно о маршруте – объясню потом.

Не помню точно, когда стало известно, что Чудов монастырь, а также готическое здание (то есть все постройки от Сената и до Спасской башни) будут сносить. Вначале работы происходили в монастыре, на погосте снимали надгробные кресты и ограды, а иногда вскрывали и захоронения. Однажды мне довелось издали, потому что такое место обычно было оцеплено и всех любопытных отгоняли, увидеть в изголовье гроба что-то очень блестящее, наверное из парчи, что-то еще сверкнуло; но все остальное меня так испугало, что я кинулась в дом рассказывать об этом Ня-Ане. Она вздыхала, крестилась и говорила о грехе. Когда за мной пришел брат, чтобы вести меня домой в «Метрополь», следов этих работ уже не было: это место сровняли.

Наверное, в феврале или в начале марта 1920 года мама сказала, что получила ордер на комнату, так как в «Метрополе» долго жить нельзя, а в этом доме мы будем жить постоянно. Она ходила с ордером смотреть комнату, ей все понравилось, хозяева квартиры очень милые люди, и у них есть дочка чуть старше меня.

Вскоре мы прощались с полюбившимся нам «Метрополем» и обитателями второго этажа.

И вот я опять сижу поверх багажа на повозке ломового извозчика (были такие в ту пору в Москве). Возили эти громоздкие повозки могучие лошади с мохнатыми ногами зимой на полозьях, летом в больших плоских телегах. Назывались эти лошади по-ученому – першероны, а попросту – ломовики.

Ехали мы через шумный Охотный ряд, мимо Иверской часовни, потом по Никитской в Шереметевский переулок (ныне улица Грановского), в дом № 3.

Почти все дома в этом переулке в прошлом были доходными домами Шереметева. Дом, в котором нам предстояло жить, был выстроен буквой «П», по центру был палисадник, куда выходило три подъезда, и на улицу тоже три. Этот дом и сейчас существует.

Оказывается, нами «уплотнили» семью известного солиста Большого театра Александра Владимировича Богдановича. С ним жили его жена, в прошлом замечательная певица Маргарита Георгиевна Гукова, и дочь Таня. Приняли они нас кротко-доброжелательно, очевидно, боялись худшего.

Квартира была большая, барская, в шесть комнат. Просторная передняя, направо кабинет хозяина, всюду на дверях тяжелые портьеры. Квартира тогда еще не походила на коммунальную.

Наша комната – большая, светлая, бывшая детская – находилась в конце довольно широкого коридора, около ванной. Мебели у нас, естественно, не было. Хозяева квартиры оставили в комнате стол и диван, а кровать, шкаф, несколько стульев и некрашеный комодик (он и сейчас у меня) были получены мамой тоже по какому-то ордеру. Для меня предназначалась папина походная, еще сибирская, кровать, которая хитроумно складывалась в размер небольшого длинного чемодана в брезентовом чехле; В комнатке около кухни жила прислуга Богдановичей – Ириша. Она приняла нас вначале очень сурово, но потом сменила гнев на милость.

Семья Богдановичей для меня очень дорога. Этой семье я обязана бесконечно и писать о них буду подробно.

Мне тогда было неполных 9 лет, и Таня сразу стала мной руководить. Вначале она водила меня по всей квартире, показала кухню, черный ход во двор и чудесно обставленные комнаты ее семьи. Года через два у них реквизировали и кабинет, и комнату рядом с нашей, а тогда даже наше вселение не портило общего впечатления, было только очень холодно – топились голландские печи, но редко, дров было мало, и стоили они очень дорого.

Для своей «резиденции» мы с Таней облюбовали большой стенной шкаф в коридоре, где хранились какие-то вещи. Там было теплее, а главное – таинственней. Я слушала, разинув рот, о балетах и операх, о всех чудесах театра, с которыми Таня была уже знакома.

Но вскоре мне предстояло еще одно испытание. Нас с братом определили в школу – его в бывшую мужскую Травниковскую гимназию, которая находилась в соседнем Кисловском переулке, а меня – во второй класс тоже бывшей женской Щепотьевской гимназии, где на класс старше училась Таня Богданович.

Здание этой школы со входом с Кисловского переулка боковым фасадом выходит на Воздвиженку. И сейчас оно напоминает мне о моем таком пестром событиями, но прекрасном детстве и ранней юности.

Мои страхи и волнения, связанные с поступлением в школу, слава Богу, не оправдались. Все мальчишки и девчонки были примерно моего возраста и тоже пришли, как и я, не зная школы. Было нас около сорока человек. В этой бывшей женской гимназии впервые появились мальчики – началось совместное обучение.

Раньше эта гимназия принадлежала трем сестрам Щепотьевым. Старшая была начальницей, ее мы уже не застали, а младшие сестры не только преподавали, но и по привычке учили манерам. Выпускницы старших классов еще ходили в форменных платьях с черными передниками, делали книксен, встречая педагогов, а мы – пестрая и шумная команда, смотрели на них во все глаза. Еще раздавались в коридорах и в школьном саду на переменах возгласы младших сестер Щепотьевых: «Дети, силянс[2], прошу здороваться по правилам!» Мы, девочки, еще кое-как приседали, а мальчики тщетно пытались «по правилам» шаркнуть ножкой, поклониться только головой и с шумом неслись дальше.