Сергей Козлов

Имплантация

Гале

Предисловие

Предмет этой книги – борьба за онаучивание гуманитарного знания, широко развернувшаяся во Франции начиная с 1860‐х годов. Речь шла о том, к какой сфере должно принадлежать гуманитарное знание – к сфере литературы или к сфере науки? Иногда эту коллизию рассматривают исключительно в связи с категорией позитивизма и сводят (когда говорят о Франции) к специфической повестке дня, характерной для второй половины XIX века. В фокусе нашего внимания будет находиться именно вторая половина XIX века – но тем не менее мы в этой книге будем исходить из более удаленной точки зрения на вышеуказанную дилемму и связанные с ней конфликты. С этой более удаленной точки зрения, борьба между сторонниками научности и сторонниками литературности гуманитарного знания началась не в 1860‐е годы и не закончилась в начале 1900‐х годов. Мы будем придерживаться допущения, согласно которому колебания между литературностью и научностью гуманитарного знания до известной степени имманентны самому этому знанию.

В этом смысле наша аксиоматика принципиально подобна концепции Вольфа Лепениса, развитой в его книге «Три культуры: социология между литературой и наукой» [Lepenies 1985]. Отличия нашей книги от книги Лепениса связаны, во-первых, с дисциплинарным членением материала: если книга Лепениса была посвящена судьбе социологии, то нас будет интересовать судьба историко-филологического знания. Второе отличие этих очерков от очерков Лепениса обусловлено географическим охватом проблемы: Лепенис прослеживал развитие своего сюжета в интернациональном масштабе, тогда как мы ограничиваемся исключительно французским материалом. Соответственно, если у Лепениса при постоянной смене национальных мест действия главной и едва ли не единственной референтной категорией, обеспечивавшей связность проблематики, была категория дисциплины, то в нашей книге связность проблематики определяется не только и даже не столько категорией дисциплины (к тому же нас будет интересовать не какая-то одна дисциплина, а целый пучок дисциплин), сколько категорией национальной культуры.

Дело в том, что во Франции XIX века онаучивание гуманитарного знания натыкалось на мощную преграду, состоявшую из целого набора институциональных барьеров и освященных традицией стереотипов мышления и поведения. Фактически все устройство французской культуры препятствовало превращению гуманитарного знания в строгую науку. Мысль о гуманитарных изысканиях как о профессиональной исследовательской работе, оплачиваемой государством[1] и родственной естественнонаучным исследованиям, – мысль эта находилась в вопиющем противоречии со всей системой ценностей и функций, сложившихся во французской культуре Старого порядка и подтвержденных как в наполеоновскую эпоху, так и при Реставрации, а затем и при Июльской монархии. Сама возможность применять к гуманитарным занятиям слово наука (science) была первоначально немыслима для этой культуры. На протяжении десятилетий и десятилетий то, чем занимались и что проповедовали герои этой книги, воспринималось некоторыми их современниками как глубоко нефранцузская, более того – антифранцузская деятельность. Но именно эта антифранцузская деятельность принесла Франции мировую славу в ХХ веке.

Поэтому тема данного исследования представляла для автора интерес двоякого рода. Изучать процесс онаучивания историко-филологического знания во Франции – значило, во-первых, приблизиться к пониманию того, как сформировалась великая французская гуманитарная наука XX века. Во-вторых же, это значило изучать опыт внедрения новой культурной практики в совершенно враждебную этой практике социокультурную среду. Как возникает великая гуманитарная наука? Как происходит переформатирование национальной культуры? Эти два вопроса определяли мой интерес к теме, мою точку зрения на предмет – и вряд ли требует особых пояснений то, что сами эти вопросы были продиктованы временем и местом, в которых находился исследователь.

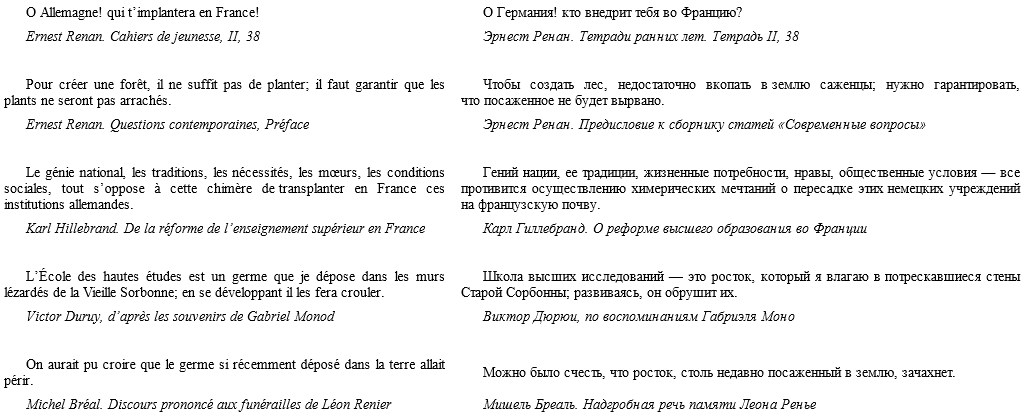

Пять эпиграфов, открывающих книгу, указывают в своей совокупности на два основных значения, которые имеет здесь метафора имплантации. С одной стороны, речь идет о разработке и внедрении в социальную ткань новых институтов, призванных внести в жизнь общества некие нормы и ценности, уже функционирующие на уровне международном, но до сих пор не реализовавшиеся на национальном уровне данной страны. В этом аспекте метафорика имплантации соприкасается с тем кругом значений, который охватывается в современном научном лексиконе понятием имплементация. Сравним, например, с нашим описанием определение правовой имплементации, которое дает русская Википедия:

Имплементация (международного права) (англ. Implementation – «осуществление», «выполнение», «практическая реализация») – фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-правовых норм в национальную правовую систему. Главное требование имплементации – строгое следование целям и содержанию международного установления.

Способами имплементации являются: инкорпорация; трансформация; общая, частная или конкретная отсылка [https://ru.wikipedia.og/wiki/Правовая_имплементация].

С другой же стороны, уже самый первый из пяти эпиграфов указывает на то, что речь идет о «внедрении Германии во Францию». Иначе говоря, речь идет о межкультурных, межстрановых заимствованиях, о культурном импорте, происходящем по оси Франция – Германия. В этом плане метафорика имплантации практически совпадает по своему содержанию с широко утвердившимся сегодня в языке гуманитарных наук понятием культурного, или межкультурного, трансфера. Об этом аспекте – точнее, о степени изученности этого аспекта применительно к нашему материалу – следует сказать подробнее.

Франко-германские культурные взаимодействия в XIX – первой половине XX века – тема, к настоящему моменту изученная достаточно хорошо. Глубокому изучению была подвергнута именно та грань этой темы, которая наиболее важна в контексте нашей книги. Имеется в виду совершенно особая роль Германии как значимого Другого для самосознания французской культуры XIX – первой половины XX века. Эту роль альтернативной культурной модели Германия стала играть для французской культуры начиная с 1813 года – с момента выхода книги г-жи де Сталь «О Германии». На протяжении последующих десятилетий эта роль росла и росла – тем более что с 1870 года, с разгрома Франции во франко-прусской войне, Германия была уже не просто значимым Другим, а Соперником, Врагом и Победителем. Начиная с 1870‐го и на весь период до 1914 года отношение Франции к Германии становится специфически-напряженным отношением побежденного к победителю, со всеми противоречивыми обертонами, характерными для этого типа межстрановых отношений (на широком сравнительном материале варианты отношений «побежденный – победитель» были рассмотрены Вольфгангом Шивельбушем в его книге «Культура поражения» [Schivelbusch 2001]).

Во французской науке первопроходческую роль в разработке этой темы сыграла диссертация Клода Дижона «Немецкий кризис французской мысли, 1870–1914», вышедшая отдельным изданием в 1959 году [Digeon 1959]. Диссертация Дижона замечательна объемом охваченного материала и до сих пор не утратила своего научного значения (во Франции она была переиздана в 1992 году). Но широкая систематическая разработка темы в указанном аспекте (впрочем, в более широких хронологических рамках) началась с конца 1970‐х годов и не прекращается по сей день. Этой темы касаются исследователи из самых разных стран, однако флагманскую роль в ее разработке сыграли труды французских ученых. Причем во французской науке начиная с конца 1970‐х годов она разрабатывается в теснейшей увязке с двумя другими темами: историей образования и историей филологии. Это как раз тот самый проблемно-тематический узел, которому посвящена вся основная часть нашей книги. Выбрав для изучения этот узел, мы тем самым автоматически оказывались в фарватере, проложенном исследованиями покойного Жана Боллака (1923–2012) и его ученика Пьера Жюде де Лакомба, а также Михаэля Вернера, Кристофа Шарля и Мишеля Эспаня. Назвав имя Эспаня, нельзя не отметить еще один нюанс. Именно Эспань утвердил в широком научном обиходе понятие «культурный трансфер» (transfert culturel). И проблематику культурных трансферов Эспань, будучи по своей исходной специализации германистом, разрабатывал прежде всего на материале франко-германского межкультурного взаимодействия. В этом смысле можно сказать, что франко-германское взаимодействие является образцовым полигоном культурных трансферов, изначально служит их моделью.

В нашей книге невозможно было не учитывать результатов работы всех перечисленных выше исследователей и их учеников (как, впрочем, и их коллег из других стран). Вместе с тем именно потому, что франко-германские межкультурные отношения уже подверглись такой последовательной концептуализации через категорию культурного трансфера, мы не стали специально фокусироваться на этой концептуализации. Мы принимаем во внимание – и вместе с тем принимаем за данность – все общие выводы и постулаты, выявившиеся в ходе многолетнего обсуждения проблематики культурных трансферов. В числе таких постулатов назовем прежде всего следующие положения, важные для нас: 1) культурный трансфер – это процесс, основанный не на пассивной, а на активной роли импортера-реципиента, сознательно выбирающего и транслирующего те или иные элементы чужой культуры; в этом смысле культурный трансфер всегда основан на предварительном построении рабочего образа чужой культуры, ее гештальта; 2) культурный трансфер – это процесс, обусловленный не пассивным претерпеванием чужого влияния, а прежде всего собственными проблемами импортера-реципиента, теми или иными особенностями импортирующей культуры, которые осмысляются самой этой культурой как недостатки, нуждающиеся в преодолении или восполнении; культурный трансфер предполагает определенное представление агентов культурного импорта о национальной культурной повестке; 3) в результате культурного трансфера элемент, импортированный (или, точнее, предполагавшийся к импорту) из чужой культуры, претерпевает более или менее глубокую трансформацию: в процессе интеграции этого элемента в новую культурную систему деформируется сам состав этого элемента, сама его структура и изменяется его культурная функция; в этом отношении результат трансфера никогда полностью не совпадает с исходным проектом; всякий удачный трансфер является в то же время «неудачным», поскольку его результат не в полной мере соответствует исходному образцу, который предполагалось импортировать.

Надо сказать, что ко всем этим выводам в большей или меньшей мере приблизились и многие исследователи межкультурных взаимодействий, не обращавшиеся к категории культурного трансфера. Изучение культурных заимствований и «влияний» одной культуры на другую могло идти с помощью самых разных обобщающих категорий. Упомянем здесь для примера хотя бы такие научные направления, как теория культурного перевода, сравнительное изучение образования (Comparative Education) или семиотическое переосмысление категорий сравнительного литературоведения в работах Ю. М. Лотмана. Если говорить о личном опыте автора этой книги, то именно статья Лотмана «К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект)» (1983) [Лотман 2010б] открыла в 1980‐х годах ему глаза на те самые идеи, которые приблизительно в это же время начнут становиться постулатами французской теории культурных трансферов.

Итак, мы примем перечисленные выше постулаты за данность. Мы будем их считать само собой разумеющимися. Мы не будем далее к ним возвращаться и не будем специально описывать каждый из разбираемых ниже случаев как реализацию и иллюстрацию этих постулатов. Эти постулаты – равно как и весь феномен франко-германского культурного взаимодействия – составляют для наших очерков не центр интереса, а подразумеваемый фон. Фигуру же, которая должна обрисоваться на этом фоне, будут составлять идейные, ценностные и практические конфликты, происходящие внутри самой французской культуры. И преломление этих конфликтов в сознании и судьбе отдельных людей.

Эта книга не хроника. Она построена как серия очерков, высвечивающих отдельные моменты и разные стороны «борьбы за научность». Такое построение соответствовало предпочтениям автора и вместе с тем позволяло продемонстрировать принципиальную многослойность изучаемого процесса: и персональный, и генерационный, и институциональный, и парадигмальный его уровни.

Слово «генеалогия» в подзаголовке книги указывает на основной принцип подхода к материалу: наш подход будет не «историческим», а «генеалогическим» – в том смысле, в котором понимал эту антитезу Мишель Фуко (вслед за Ницше). Генеалогия, согласно Фуко, во-первых, отказывается от внешней событийности и телеологизма в описании исторического процесса: «событиями» для генеалогии становятся «меняющееся отношение сил, отнятая власть, отобранный и повернутый против своих использователей вокабулярий», а силы, действующие в истории, «не подчиняются ни предначертанию, ни механизму, но лишь превратности борьбы». Во-вторых, генеалогия отказывается от традиционной ценностной иерархии далекого и близкого, возвышенного и низменного, важного и второстепенного: по словам Фуко, «историческое чувство более присуще медику, нежели философу»; таким образом, добавим мы от себя, генеалогический подход имеет нечто общее с «уликовой парадигмой» (об «уликовой парадигме» см. [Гинзбург 2004, 189–241]). И, наконец, третья – главная для нашей книги – особенность генеалогического подхода по Фуко: генеалогия «не опасается быть перспективистским знанием». Если традиционная история стремится представить читателю некую «объективную» («объективную» даже и в своей интерсубъективности) картину событий, как бы не зависящую от исторической ситуации исследователя, от его интересов и пристрастий, то генеалогия всегда помнит – и открыто предъявляет читателю – «ту точку, из которой она смотрит, тот момент, в котором она находится, ту сторону, которую она принимает»[2].

Настаивать на генеалогическом взгляде приходится как минимум по двум причинам. Первая – чисто прагматическая, но оттого не менее императивная. Эта книга написана на русском языке – следовательно, обращена к русским читателям. Она рассчитана на русского читателя. Однако русским читателям чрезвычайно мало известен круг реалий, рассматриваемых ниже. В сфере исследований по истории гуманитарного знания сегодня cуществует колоссальный перепад между уровнем, достигнутым западной (американской, бельгийской, итальянской, немецкой, нидерландской, швейцарской и, конечно, в нашем случае прежде всего французской) наукой и уровнем науки отечественной. (Наглядным выражением данного факта может служить русская часть библиографии к этой книге.) За вычетом очень узкого круга специалистов, у русских читателей с гуманитарным образованием – от студентов до маститых ученых включительно – до сих пор в значительной мере отсутствует тот специфический апперцептивный фон, который требуется для специализированного разговора об истории французских гуманитарных наук XIX века. Форма генеалогического очерка оказалась для автора этой книги прежде всего формой необходимого компромисса между специальным исследованием и популяризацией. Она позволила сделать популяризацию частью исследования: открыто включить в изложение те позднейшие контексты и исследовательские мотивации, которые придают значимость этому, а не другому кругу фактов и которые при объективистском изложении неизбежно остаются в значительной мере имплицитными. Без прояснения этих импликаций невозможно было вовлечь читателей в обсуждение того материала, который интересует нас в этих очерках.

В этой книге сравнительный удельный вес популяризации и специального исследования будет меняться от главы к главе. Популяризация составляет основное содержание первых двух очерков. Они представляют собой обобщение известного; пропедевтику, необходимую для понимания культурных конфликтов, описываемых в последующих очерках. Впрочем, само это обобщение потребовало определенных усилий по концептуализации материала. Третий очерк начинается с популяризации, а заканчивается собственными аналитическими разработками, принадлежащими автору. Наконец, в четвертом и пятом очерках автор излагает результаты собственных исследований. Во всех очерках автор старался придерживаться популярного стиля изложения, желая сделать книгу по возможности интересной даже для неспециалистов. При этом, однако, автор не готов был жертвовать специальной терминологией, если считал ее необходимой. Таким образом, компромисс между ориентацией на широкую образованную аудиторию и ориентацией на специалистов сохраняется (в той или иной форме) от начала до конца.

Но есть и другая, более глубокая причина, заставившая нас придерживаться генеалогического взгляда на предмет. Эта причина лежит в сфере методологии. Она касается соотношения между языком-объектом и языком описания. Специфической трудностью, которая постоянно подстерегала нас при нашем изучении истории французских гуманитарных наук XIX–XX веков и которую требовалось ни на минуту не упускать из виду, был дефицит вненаходимости. Такое утверждение может на первый взгляд показаться странным: разве все мы сегодня уже не находимся вне той специфической ситуации, которая породила престиж и расцвет гуманитарных наук во второй половине XIX – первой половине XX века? Разве мы не смотрим на эту ситуацию «с другого берега»? Все это, конечно, так – но проблема в том, что даже на этом новом, равнодушном к гуманитариям берегу мы, к несчастью или к счастью, в некоторых, самых общих отношениях остаемся «ветхими людьми», сохраняя – пусть даже в ослабленной, вырожденной форме – ценностные установки, компоненты габитуса, принципы профессионального мировидения, которые были свойственны гуманитариям и сто пятьдесят, и пятьдесят лет назад. Слово «габитус», разумеется, отсылает к лексикону Пьера Бурдьё: как известно, именно Бурдьё в целом ряде работ (прежде всего в «Homo Academicus» и в «Государственном дворянстве») сделал предметом анализа свой собственный профессиональный мир – «в самых его близких и интимных подробностях» [Bourdieu 1984, 289]. Это едва ли не самый впечатляющий пример дистанцирования от собственных ценностей и практик, едва ли не самый успешный пример их объективации. Но, во-первых, Бурдьё как исследователь (несмотря на все свои интегралистские и экспансионистские притязания) был представителем социологического дискурса в его противопоставленности дискурсу историков и филологов: мы же, при всем уважении к теоретической и прикладной социологии, остаемся в рамках генеалогического исследования, принадлежащего к сфере «humanities». Мы можем стараться учитывать достижения Бурдьё, но тем не менее наш дискурс остается вне дисциплины Бурдьё (дисциплины во всех смыслах слова). Уже поэтому мы более подвержены риску утраты аналитической дистанции. Во-вторых же, что еще более важно, у самого Бурдьё в целом ряде его посылок обнаруживается безусловная солидарность с дискурсом героев нашей книги, гуманитариев-сциентистов XIX века. Мы не говорим, что эта солидарность у Бурдьё не была отрефлектирована (несомненно, при самомалейшей надобности Бурдьё отрефлектировал бы что угодно), но в его тексте мы не находим следов этой рефлексии: перед нами безоговорочная солидарность. Приведем всего лишь одну, но пространную цитату, наглядно демонстрирующую дискурсивное слияние Бурдьё с одним из главных героев нашей книги, Эрнестом Ренаном.

В 16‐м примечании к 3-й главе 2-й части своей совместной с Жан-Клодом Пассероном книги «Воспроизводство» Бурдьё (вместе с Пассероном) пишет:

Вероятно, именно к педагогической практике иезуитов восходит большинство систематических различий между интеллектуальным «темпераментом» католических стран, отмеченных влиянием иезуитского ордена, и стран протестантских. Как отмечает Э. Ренан, «Французский Университет слишком долго подражал иезуитам, их слащавому красноречию и их латинским стишкам; он [Университет. – C. К.] слишком напоминает риторов эпохи упадка. Существует французская болезнь: страсть к ораторству, стремление сводить всё к декламации, и часть Университета поддерживает эту болезнь, поскольку упорствует в своем презрении к сути знаний и продолжает ценить лишь стиль и талант». [Следует библиографическая ссылка на текст Ренана. – С. К.] Те авторы, которые прямо возводят господствующие у той или иной нации характеристики интеллектуального производства к ценностям господствующей религии, например, высокий удельный вес экспериментальных наук или филологической учености – к протестантской религии, а сосредоточенность на изящной словесности – к религии католической, упускают из виду чисто педагогический эффект опосредующей перекодировки, производимый определенным типом школьной организации. Когда Ренан видит в «псевдогуманистическом образовании», которое разработали иезуиты, и в «духе литературности», который порождался этим образованием, одну из основополагающих особенностей способа мысли и способа выражения, свойственных французским интеллектуалам, он выявляет последствия, которые имел для французской интеллектуальной жизни разлом, вызванный отменой Нантского эдикта: это событие привело к разгрому научного движения, начавшегося в первой половине XVII века, и убило «изыскания в сфере исторической критики»: «Поскольку отныне поощрялся лишь дух литературности, результатом стала некоторая легкость в мыслях. Голландия и Германия получили почти полную монополию на ученые изыскания – отчасти благодаря притоку эмигрантов из Франции. Отныне было предрешено, что Франция будет прежде всего нацией остроумцев, нацией, изящно пишущей, блистающей в разговоре, но занимающей нижестоящее место в том, что касается познания вещей, и что, следовательно, Франция будет подвержена любым сумасбродствам, избежать которых возможно лишь при широте образования и зрелости суждений. [Следует библиографическая ссылка на текст Ренана. – С. К.]. [Bourdieu, Passeron 1970, 181.]

Бурдьё и Пассерон пишут о Ренане в формах praesens historicum. Так пишут об авторах, которых хотят актуализовать – то ли в качестве объекта для анализа, то ли в качестве объекта критики и полемики (в обоих случаях – отношение сверху вниз), то ли в качестве надвременного авторитета (отношение снизу вверх), то ли в качестве авторитетного союзника (горизонтальное отношение). В данном случае перед нами, бесспорно, ссылка на союзника. Бурдьё и Пассерон берут Ренана в соратники по борьбе с поверхностно мыслящими историками, недооценивающими роль педагогических институций в культурной динамике. Между цитирующим и цитируемым здесь нет никакого интенционального разделения на субъект и объект: дискурс Бурдьё – Пассерона и дискурс Ренана располагаются в одной плоскости, плавно перетекая от одного автора к другому: «как отмечает Э. Ренан…». Воистину: «наш современник Эрнест Ренан».

Это далеко не единичный случай. Открытые ссылки на Ренана проходят через 2-ю и 3-ю главы 2-й части «Воспроизводства». При этом они касаются концептуальных моментов, которые станут опорными в позднейших работах Бурдьё, посвященных французской системе образования. Так, в своих словах об Университете (под Университетом здесь понимается вся система образовательных институций), который презирает суть знаний и ценит лишь стиль и талант, Ренан описывает именно то ценностное различение, которое будет возведено в ранг важнейшего классификационного принципа и станет одним из главных объектов социологической рефлексии в книге Бурдьё «Государственное дворянство». В поздних книгах Бурдьё уже почти нет ссылок на Ренана, но текст «Воспроизводства», представляющий собой начальную фазу рефлексии Бурдьё на педагогические темы, позволяет увидеть, что опора на Ренана была заложена в самый фундамент социологии французских образовательных институций у Бурдьё.

Дело здесь не в каком-то избирательном сродстве между Бурдьё и Ренаном. Дело просто в том, что основная масса концепций развития французских научных и образовательных институций, циркулировавшая во Франции с конца XIX века и вплоть до наших дней, восходит к объяснительной исторической схеме, впервые наиболее полно изложенной именно Ренаном в его статье 1864 года «Высшее образование во Франции» [Renan 1868b]. Ренан явился во Франции основоположником сциентистского дискурса о национальной истории гуманитарных наук и образования – и все последующие тексты, написанные в рамках этого сциентистского дискурса, могут быть с известной точки зрения охарактеризованы как многостраничные и многотомные комментарии к вышеназванной статье Ренана. Это относится и к монументальному труду Луи Лиара «Высшее образование во Франции» [Liard 1888–1894]. Это относится и к этапному для своего времени курсу лекций Эмиля Дюркгейма «История образования во Франции» (впервые прочитан в 1904–1905 гг.; издан в 1938 г. под названием «Педагогическая эволюция во Франции»; см. [Durkheim 1999]). Это относится и к вышеперечисленным трудам Бурдьё. Это же относится, например, и к такому внушительному труду 1980‐х годов, как научная тетралогия Бландин Крижель «История в классический век» (первое издание – 1988, под общим заглавием «Историки и монархия»: [Kriegel 1988a-d]).

~~~~~~~~~~~

Неявные «этические» (иначе говоря, оценочные) пресуппозиции бинарных классификаций, лежащих в основе дискурса Бландин Крижель, характерная для исследовательницы неотрефлектированная абсолютизация позитивистских научных ценностей (таких, например, как «религия факта»), а также специфическая ограниченность, налагаемая макроисторической перспективой, в которой Б. Крижель рассматривает историю науки XVII–XVIII веков, были отмечены в рецензии Алена Буро и Кристиана Жуо на первое издание тетралогии Б. Крижель [Boureau, Jouhaud 1989]. Надо ли объяснять, что все вышеперечисленные особенности авторского зрения суть проявления все того же сциентистского дискурса об истории гуманитарных наук? Наша книга примыкает к тому же дискурсу, что и труды Б. Крижель, но мы бы хотели заменить свойственный исследовательнице имплицитный генеалогизм – генеалогизмом отрефлектированным и эксплицитным.

~~~~~~~~~~~

Если вы придерживаетесь сциентистского дискурса – то есть исповедуете идеал научности и автономии гуманитарного знания и описываете историю гуманитарного знания во Франции в перспективе приближения к этому идеалу / удаления от него, – вы волей-неволей обречены повторять, развивать, конкретизировать и обогащать то, что впервые было схематически сформулировано Ренаном. Разумеется, вы можете при этом отвергать огромное количество прочих элементов ренановского мировоззрения: например, отвергать расизм – или, говоря в более точных терминах Ц. Тодорова [Todorov 1989], «расиализм» – Ренана. Или отвергать в целом его элитизм (расиализм был на самом деле лишь одним из частных проявлений ренановского элитизма). Чего вы не можете, так это отбросить ренановскую схему развития научных и образовательных институций.

Чтобы обрести возможность для иного взгляда на историю этих институций, нужно встать на принципиально иную точку зрения – контрсциентистскую и контрмодернистскую. Такие консервативные точки зрения достаточно широко представлены во французском культурном обиходе XX века. Это прежде всего «литераторский» взгляд на гуманитарное знание; хранительницей такого взгляда традиционно выступает Французская академия. (О генезисе литераторского взгляда см. ниже очерк «Матрица».) Это, далее, монархически и/или католически окрашенный взгляд на гуманитарное знание. Наконец, это взгляд ксенофобски окрашенный. Нередко все вышеперечисленные установки сливаются у того или иного автора в гармоничный аккорд; для многих, впрочем, актуальны лишь одна или две из этих установок. Следует со всей силой подчеркнуть, что ни одно из этих предубеждений, вообще говоря, не препятствует плодотворной работе в сфере гуманитарных наук как таковых: достаточно сослаться на профессиональные достижения таких ученых, как антисемит Фердинанд де Соссюр, монархисты Жорж Дюмезиль и Филипп Арьес, а сегодня – «литератор» Марк Фюмароли.

~~~~~~~~~~~

Свидетельство антисемитизма Соссюра было введено в научный оборот совсем недавно: речь идет об обнаруженном в архивном фонде Соссюра (Женевская публичная и университетская библиотека) недатированном наброске его письма главному редактору французской антисемитской газеты «La Libre Parole». Этот текст проникнут оголтелым антисемитизмом. Полностью он опубликован Морисом Олендером в [Olender 2005, 347–348]. О политических убеждениях и симпатиях Дюмезиля см. [Eribon 1992]. О политических взглядах Арьеса см. [Hutton 2004]. Что касается «литераторского» подхода М. Фюмароли к гуманитарному знанию, то этот подход и вытекающее из него резко отрицательное отношение исследователя к претензиям гуманитарных наук на научность были широковещательно провозглашены в его лекции «Studia humanitatis, или Критика специализации», прочитанной 15 ноября 2000 года в Париже в рамках «Университета всех знаний». Обширные фрагменты из этой лекции были опубликованы в «Le Monde» (см. [Fumaroli 2000]). В защиту гуманитарных наук от нападок Фюмароли выступил известный лингвист Франсуа Растье, но он вынужден был довольствоваться публикацией своего текста в сетевом журнале, имеющем очень ограниченную аудиторию (см. [Rastier 2000]).

~~~~~~~~~~~

В том, что касается изучения истории гуманитарного знания, у носителей культурного консерватизма тоже есть бесспорные достижения: помимо работ Фюмароли о культурном сознании XVII века упомянем хотя бы труды иезуита Франсуа де Денвиля по истории иезуитской педагогики, а также исследования близкого к Католической церкви историка Брюно Невё об отношениях между эрудицией и Церковью в XVII–XVIII веках.

~~~~~~~~~~~

Заметим кстати, что самый известный и самый важный труд Фюмароли «Век красноречия» (1980; см. [Fumaroli 2002]) был посвящен памяти «преподобного отца Франсуа де Денвиля»: здесь можно усмотреть не только признание со стороны Фюмароли бесспорных заслуг Денвиля в деле изучения иезуитской педагогики, но и cимволическую декларацию о родственности интенций: и тот и другой стремились реабилитировать в своих работах риторически ориентированную субкультуру иезуитских коллежей[3]. Носителям же сциентистского дискурса, наоборот, свойственна негативная оценка влияния иезуитских коллежей на развитие французской культуры в долгосрочной перспективе (ср. выше цитату из Бурдьё и Пассерона). Для полноты картины, впрочем, нужно отметить, что это не мешало ученым-сциентистам не только учитывать результаты конкретных исследований Денвиля, но и претендовать, со своей стороны, на символическое присвоение его научного наследия: чрезвычайно показательно в этой связи, что наиболее полный сборник статей Денвиля «Образование у иезуитов» (сюда вошли поздние работы Денвиля, лишенные той открытой апологетической направленности, которая была присуща его ранней диссертации об иезуитской педагогике) был издан Пьером Бурдьё в рамках руководимой им книжной серии «Le Sens Commun» в издательстве «Minuit».

~~~~~~~~~~~

Однако если в сфере гуманитарных наук как таковых личные ценностные установки ученого могут не оказывать значимого влияния на характер достигаемых результатов, то в сфере истории гуманитарного знания модернистские или традиционалистские установки исследователя, как правило, более заметно влияют на его видение изучаемого объекта.