Розалин Майлз

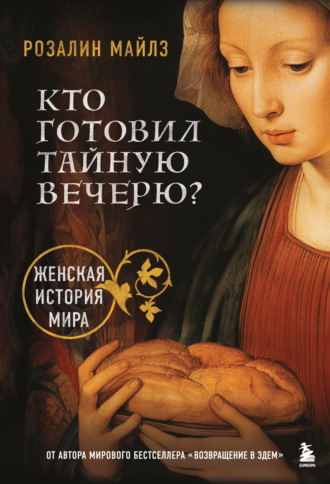

Кто готовил Тайную вечерю? Женская история мира

Брат мой привел меня в дом свой,

Уложил на благоуханную медовую постель,

Драгоценный мой лег на сердце мое,

Брат мой сделал это пятьдесят раз,

Один за другим, лаская языком[53].

А дальше на север, в легендарной Ниневии, неизвестный поэт описывает, как богиня Иштар по-матерински воркует, укладывая в постель ассирийского царя Ашшурбанапала:

Лицо мое укрывает твое лицо,

Как мать склоняется над плодом чрева своего.

Положу тебя, как драгоценное украшение, меж грудей моих,

Всю ночь буду укрывать тебя,

Весь день буду одевать тебя,

Не страшись ничего, о мой малютка, мое дитя[54].

Брат? Малютка? Кто же были эти возлюбленные Богини, и почему их так называют? Ответ на этот вопрос ведет нас к самому ясному указанию на неоспоримую власть Богини, какое только можно найти в исторических свидетельствах.

Дело в том, что изначально Великая Мать обладала предельной властью – властью самодержавной правительницы, властью над жизнью и смертью. Там, где женщина – божественная царица, царь должен умереть. И мифологически, и исторически необузданная чувственность Великой Богини и ее кровожадность соединяются в архаической, но неоспоримой практике убийства царя. «Царь» – в сущности, лишь почетный титул для мужчины, избранного, чтобы спать с Божественной Царицей, воспроизводя ту изначальную драму, которую историки и антропологи описывают как «священный брак», где мужчина «является божественным принцем-консортом» Богини. Однако можно ли представить себе что-то более противоположное этим вялым, анахронистическим попыткам облагородить и возвысить роль мужчины в этой процедуре, чем дикая, неописуемая логика этого ритуала? Ведь если всякая жизнь исходит от женщины, через нее протекает и к ней возвращается, то высшая надежда мужчины – в том, чтобы избежать участи всего живого и связать себя с божеством, пусть и ценой возвращения в землю.

Если говорить о мифологии, ритуальное жертвоприношение юного «царя» засвидетельствовано в тысячах различных версий этой истории. В них всегда бессмертная мать принимает смертного любовника не для того, чтобы зачать от него ребенка (хотя у них часто рождаются дети), а лишь ради удовлетворения и прославления своей женственности. Всегда это женщина постарше – и юный, но недолговечный мужчина: Иштар и Таммуз, Венера и Адонис, Кибела и Аттис, Исида и Осирис. В истории Деметры еще более заметен функциональный мотив этого сюжета: отважный Иасион «возлежит» с богиней посевов на пшеничном поле, в борозде, и сразу после этого его поражает молния. Возлюбленный богини всегда стоит ниже ее: он смертен – она бессмертна, он юн – она вечна и не имеет возраста, он безвластен – она всесильна, он даже физически «мельче» ее: все эти черты сочетаются в частом именовании любовника Богини ее «младшим братом» или «сыном». И всегда, всегда он умирает! Судьба возлюбленных Великой Богини не была ни для кого тайной – вот почему Гильгамеш отвечает на приказ «славной Иштар» такой отповедью: «Кого из своих возлюбленных любила ты вечно? Какой твой пастух ублажал тебя все время?.. И если мы с тобой станем возлюбленными, не послужу ли я тебе так же, как те, кого любила ты когда-то?»[55]

В исторических источниках встречается много различных версий убийства царя. Богиня Анаит из Ниневии ежегодно требовала себе в любовники/жертвы прекраснейшего из юношей: одетый в красное, с лабрисом богини на поясе, увешанный золотыми украшениями и умащенный благовониями, проводил он день и ночь в оргии со жрицами богини под пурпурным балдахином, на глазах у всего народа – а затем ложился на кровать из самой драгоценной древесины, вокруг него воскуряли благовония, укрывали его покрывалом, расшитым золотом, и поджигали. «Мать забирает его к себе!» – пели почитатели богини[56]. В Ирландии главная жрица Великой Богини Луны убивала избранного мужчину своими руками – обезглавливала над серебряным кубком «возрождения» и собирала туда его кровь. На одном из таких сосудов, «ютландском котелке», хранящемся ныне в Копенгагенском музее, графически изображена сама богиня в ключевой момент ритуала[57].

Эти ритуальные убийства «царственных супругов» продолжались до сравнительно недавних времен. До XIX века королевства банту в Африке знали только королев – ни принцев, ни консортов: правительницы выбирали себе любовников из числа простых людей или рабов, после использования пытали их и обезглавливали. Последняя королева ашанти, согласно гневным сообщениям британской колониальной администрации Золотого Берега, регулярно ликвидировала по несколько десятков «мужей»: ей нравилось то и дело уничтожать весь свой гарем и начинать с чистого листа. Даже там, в Африке, где утвердилось мужское правление, королева, как отмечает Фрэзер, имела право приговаривать короля к смерти и определять время казни. Однако в других культурах постепенно развились заместительные жертвоприношения: сперва вместо жизни молодой мужчина начал жертвовать мужественностью в ритуальной кастрации, церемонии, широко практиковавшейся по всей Малой Азии (отметим, впрочем, что ацтеки в Центральной Америке не выбирали между тем и этим – до конца своей цивилизации они делали и то, и другое); затем вместо мужчин начали приносить в жертву детей, животных, даже куклы мужчин, как те «манекены», что западные весталки каждую весну топили в Тибре[58].

Однако обычным мужчинам не приходилось особенно опасаться Богини или поклонения ей. В культурах, где высшее божество – женщина, женщины находятся в центре общественного внимания: именно от них общество черпает свои структуры, ритмы, даже цвета. Так, например, особая магия женской сексуальности, от таинственных менструаций до дара создавать новую жизнь, выражается в повсеместной во время распространенности культа Богини практике красить некоторые особенно почитаемые погребения красной охрой. Яркий красный цвет во многих религиях ассоциируется с кровью из женских гениталий, а на связь между красной охрой и кровью ясно указывает ее второе название «гематит». Таким образом, с помощью красной охры почитатели Богини символически выражали надежду на перерождение своих мертвых через мощную субстанцию менструальной крови и родов. Как буквальную, так и символическую ценность женской менструальной крови, этого «лунного дара Богини», демонстрирует древнегреческий обычай окроплять ею семена при ежегодном посеве, как «лучшим удобрением»[59].

Такое открытое почитание женских природных ритмов и ежемесячных кровотечений составляет странный контраст с той аурой тайны, стыда и «проклятия», которая окружила менструацию в более поздние времена. Но когда Бог был женщиной, все женщины и всё женское имели более высокий статус, сохранившийся до наших дней лишь в очень немногих странах мира. Где господствовала Богиня, там женщины были хозяйками. Значит ли это, что было время, когда женщины правили мужчинами – когда естественной и неоспоримой формой правления был матриархат?

«Век цариц»: есть ли за настойчивыми мифами о женщинах, правивших мужчинами, какая-то историческая правда? Подходы к этому вопросу немало замутнены историками, настойчиво ищущими такие общества, где женщины обладали абсолютной властью, а мужчины, как неизбежное следствие, находились на положении униженных рабов – в сущности, «зеркало» любого патриархата. Неудивительно, что поиски такого «патриархата наоборот» никаких конкретных результатов не дают. Еще одно сбивающее с толку убеждение, возникшее у ученых в XIX веке – что матриархат когда-то был универсальной ступенью развития человечества: мол, человеческое общество освободилось от промискуитета, присущего животным, когда женщинам удалось победить своих похотливых мужчин и установить собственную власть. В созданном тогда общественном порядке женщины обладали первенством на всех уровнях, от человеческого до божественного, а исключенные из цивилизации мужчины, грубые и брутальные, рыскали где-то на границах «гинократий», замышляя свирепую месть. Ибо матриархат оставался лишь одной из ступеней восхождения человечества к цивилизации. В конечном итоге (на взгляд мужчины-историка, вполне логичном) мужчины сумели свергнуть матриархат и установить патриархат, высшую стадию развития цивилизации, ее прекраснейший цветок[60].

Едва ли стоило ожидать, что феминистские историки примут все это в миссионерской позиции. Еще в 1949 году Симона де Бовуар бросила этой теории громкий вызов:

Золотой век женщины – не более чем миф… Мать-Земля, Богиня не была для мужчины таким же существом, как он сам; власть ее исходила из-за пределов человеческого мира, и сама она была не от мира сего. Общество всегда было мужским; политическая власть всегда была в руках у мужчин[61].

Современный ортодоксальный феминизм отрицает идею изначального правления женщин, подчеркивая, что миф о женщинах у власти – всего лишь удобное орудие для оправдания господства мужчин.

Однако по самой природе вещей матриархат и не мог быть системой политического правления, такой же, как та, что была позже разработана мужчинами: ведь патриархат развился постепенно и вырос из неизвестных прежде идеологических корней. Нет смысла и искать единую универсальную систему в мире, разные общества которого чрезвычайно различались по уровню развития: создание каменных или железных орудий, изобретение гончарного круга или соседской общины в одном обществе могло произойти на 30 000 лет раньше, чем в другом. Возвращаясь к неоспоримой массе свидетельств как о Богине, так и о тех социальных системах, осью и движущей силой которых она была, мы видим, что намного разумнее понимать «матриархат» как форму общественной организации, в центре которой стоит женщина, однако по сути приветствующей равенство, в которой не считается неестественным или ненормальным, когда женщина обладает властью или занимается любыми общественными делами наравне с мужчинами. Если исходить из этого определения, то в четыре тысячелетия, прошедшие между возникновением цивилизации и явлением Единого Бога (будь то Будда, Христос или Аллах), матриархат преобладал повсюду, и даже в обществах, где власть явно находилась в руках мужчин, имелись серьезные матриархальные черты – свободы, впоследствии утраченные и так и не возвращенные множеству женщин в «цивилизованном» мире, известном нам сейчас.

В чем состояли эти свободы? Вот каким бескомпромиссным призывом начинается надпись на постаменте гигантской статуи египетского фараона Рамзеса II (XIII век до н. э.): «Слушай, что говорит Богиня-Жена, Царственная Мать, Повелительница Мира!»[62]

Женщины обладали властью, от которой привычно отстраняли мужчин

Женщины считались воплощениями Богини на земле, ее представительницами или потомками, а между священной и светской властью почти не делалось различий: и греческий историк Геродот, описывая вполне реальное правление совершенно земной царицы Шаммурамат (Семирамиды), которая сорок два года правила Ассирией, провела по всему Вавилону оросительные каналы и отправляла войска даже в Индию, называет ее то «дочерью Богини», то самой «Богиней». Это показывает, что власть Богини была наследственной и передавалась по прямой линии, от матери к дочери. Мужчина становился царем, лишь женившись на источнике власти; собственного права на власть он не имел. Так, фараон Тутмос I из XVIII династии египетских монархов после смерти жены принужден был уступить трон своей юной дочери Хатшепсут, хотя у него было еще двое сыновей. Передача «царской крови» и наследование по женской линии сохранилось в культурах многих народов: так, у индейцев-натчезов, живущих на берегу Мексиканского залива, верховным жрецом Великого Солнца становится лишь сын старейшей женщины в племени, Белой Женщины. Когда она умирает, Белой Женщиной становится ее дочь, и далее престол наследует ее сын: таким образом, царский титул передается по женской линии и всегда остается в женском роду. Эта традиция еще держалась в Японии во времена царства Вэй (220–264 гг. н. э.), когда смерть царицы-жрицы Химико привела к жестокой гражданской войне, окончившейся лишь коронацией ее старшей дочери.

Власть царицы была особенно велика в Египте, где на протяжении тысячелетий она была правительницей, богиней, женой бога, верховной жрицей и предметом поклонения – все в одном! Хатшепсут, которая, как и Шаммурамат, сама водила в бой свои войска, притязала и на мужскую власть и прерогативы, и носила соответствующие титулы, сохранившиеся и через 800 лет после ее смерти: «Царица севера и юга, Сын Солнца, золотой Гор, податель лет, Богиня рассветов, повелительница мира, госпожа обеих стран, желание всех сердец, могущественная женщина»[63]. Однако частое появление «цариц» – не царских жен, но самостоятельных правительниц – ни в коей мере не ограничивалось египетскими династиями. Женское правление у британских кельтов было столь обычным делом, что пленные кельтские воины, в 50 году н. э. триумфально приведенные пред очи римского императора Клавдия, самого императора словно не заметили, а вместо него изъявили повиновение и воздали почести императрице Агриппине. Но, пожалуй, самая любопытная «царица» – Девора, предводительница израильтян, жившая около 1200 года до н. э.: в четвертой и пятой главах Книги Судей она открыто и очевидно командует мужчинами-вождями племени, чья зависимость от нее столь очевидна, что их полководец Варак без нее даже не выходит на поле битвы. Вообще ранняя иудейская история изобилует отважными и могущественными женщинами:

Принцесса иудеев? Юдифь, спасшая свой народ: обольстила вражеского полководца, напоила до бесчувствия, затем вместе со служанкой (имя которой в историю не вошло) отсекла ему голову, положила в корзинку для еды и убежала назад, в иудейский лагерь. Голову евреи повесили высоко над воротами, так что вражеские воины, пойдя на приступ, немедля увидали окровавленную голову своего командира – развернулись и бросились бежать изо всех своих гойских сил! Своей служанке Юдифь даровала свободу, и все женщины плясали в ее честь. Вот это принцесса иудейская![64]

Однако женская власть и женские привилегии принадлежали в те времена не только царицам и царевнам. Со всех сторон сыплются на нас свидетельства, что, «когда охоту сменило сельское хозяйство… и общество облачилось в одеяния матриархата», все женщины «достигли высокого общественного и экономического статуса»[65] и получили определенные базовые права.

Женщины владели и распоряжались деньгами и имуществом

В Спарте две трети всей земли принадлежало женщинам. Арабские женщины владели стадами, которые их мужья просто пасли, а у индейцев мономини зафиксированы случаи, когда женщины имели в личной собственности от 1200 до 1500 лодок из ивовой коры. Согласно поразительно эгалитарному Кодексу Хаммурапи, принятому в Вавилоне около 1700 года до н. э., приданое женщины получает не муж, а она сама; вместе с землей или любой другой собственностью оно остается в ее владении до конца жизни, а после смерти отходит ее детям. В Египте женщина обладала такой финансовой независимостью от мужа, что, если он занимал у нее деньги, она могла даже взимать с него проценты![66]

Брачный контракт уважал права женщины как личности и признавал ее равноправным партнером

Как Кодекс Хаммурапи, так и другие более или менее современные ему своды законов решительно отметают позднейшее представление о жене как «движимом имуществе» мужа. В Вавилоне, если мужчина «унижал» жену, она могла обвинить его в жестокости и формально подать на развод. После развода дети оставались с женщиной, а отец был обязан платить на них алименты. Греческий историк Диодор приводит египетский брачный контракт, в котором муж дает будущей жене такие обещания:

Я склоняюсь перед твоими правами жены. С этого дня никогда не возражу тебе ни единым словом. Я признаю тебя перед всеми как свою жену, хоть и не имею права называть тебя своей, ибо я всего лишь муж и супруг твой. Только ты имеешь право меня покинуть… Куда бы ты не захотела идти, я не вправе перечить твоему желанию. Я отдаю тебе… [дальше идет перечисление имущества жениха][67].

Еще более яркое указание на заботу и долготерпение, которых могла ждать от мужа египетская жена, мы встречаем в «Речениях Пта-Хотепа» – быть может, старейшей книге в мире, чей возраст составляет более пяти тысяч лет:

Если ты мудр, оставайся дома, люби жену свою и не спорь с ней.

Корми ее, украшай и ублажай.

Исполняй все ее желания, будь внимателен к тому, что занимает ее ум.

Ибо это единственный способ убедить ее остаться с тобой.

Если начнешь с ней враждовать, тебя ждет падение[68].

Женщины обладали физической свободой

Уважение к женщинам в браке отражает ту независимость, которой они часто пользовались до брака. Девушки Древней Греции в раннеклассический период вели свободную жизнь на открытом воздухе, занимались гимнастикой и атлетическими упражнениями, развивавшими в них как силу и ловкость, так и красоту. На Крите избранные молодые женщины обучались искусству тореро и принимали участие в ритуальных прыжках через голову быка; ионийские женщины с копьями и сетями участвовали в охоте на кабанов. На тысячах аттических ваз («греческих урн» Китса), дошедших до нас сквозь медленные молчаливые столетия, мы видим дев, что бегают, пляшут, плавают или скачут верхом нагими. В Спарте эта свобода молодых незамужних женщин была так заметна, что стала притчей во языцех в других греческих городах. Среди прочих возмущался даже Еврипид:

Дочери Спарты не сидят дома!

Они смешиваются с юношами в борцовских состязаниях,

Сбрасывают с себя одежду, обнажают бедра.

Позор, да и только!

Силу и ловкость женщины тренировали не только для забавы, как показывает история римской героини Клелии. Взятая в заложницы этрусским царем Ларсом Порсеной во время его нападения на Рим в VI веке до н. э., она бежала, украв коня, переплыла Тибр и невредимой вернулась в Рим. Римляне поспешно вернули ее обратно, однако храбрость Клелии получила заслуженную награду: Ларс Порсена был так впечатлен ее отвагой, что в знак восхищения освободил и ее, и остальных заложников[69].

Женские отряды и полки сражались наравне с мужскими

Занятия спортом, позволявшие женщинам закалять тело, и повседневная привычка к наготе имели широкие последствия и помимо отдельных личных подвигов. По всему Древнему миру имеются разрозненные, но многочисленные свидетельства о воительницах, с оружием в руках сражавшихся на передовой – занятие, которое нынешняя расхожая мудрость считает исключительно мужским. Царицы сами водили в бой свои войска, и не формально, как церемониальные фигуры, а как эффективные военные вожди: так, Томирис, скифская царица-воительница, правительница племени массагетов на территории нынешнего Ирана, разбила орды Кира Великого, вторгшегося на ее землю, и убила в бою самого царя, мстя ему за смерть в битве своего сына. Случалось правительницам возглавлять и морские битвы, как египетской царице Клеопатре в битве при Акции, когда необычный для нее нервный срыв стоил ей победы, империи, возлюбленного Антония и самой жизни. Особенно почитались царицы-воительницы в кельтской Британии, где у великой богини всегда имелся выраженный воинственный аспект. Дохристианские хроники сообщают нам о множестве женщин-военных вождей, подобных королеве Медб (Мэйв), которая сама водила в бой свои войска и, враждуя с королевой Финдмор, в сражении при Дун-Собхайре (Dun Sobhairche) в графстве Антрим своими руками пленила пятьдесят вражеских воительниц[70].

Кельтские воительницы вошли в легенды благодаря своей мощи и ярости. Пораженный римский историк Дион Кассий так описывает появление на поле боя Боудикки, царицы иценов: «С копьем в руках, огромная телом и устрашающая видом»[71]. Такая же воинственность была характерна и для ее сестер по оружию: еще один римский хронист, видевший кельтских женщин в деле, предупреждал соотечественников, что и целому отряду римских солдат не устоять перед одним галлом, если он позовет на помощь жену: «вздувая шею, скаля зубы и размахивая огромными ручищами, она раздает удары и пинки, словно пускает снаряды из катапульты»[72].

Рассказы о воительницах упорнее всего держались в Средиземноморье и на Ближнем Востоке; с древнейших времен письменные и устные источники этих мест сообщали о существовании племени воинственных женщин, оставшихся в истории под именем амазонок. Отсутствие каких-либо «надежных» исторических данных (например, археологических остатков города или надписей, повествующих о славных победах) привело к тому, что эти рассказы трактуются исключительно как миф или легенда, «не более чем обычные байки путешественников о далеких странах, где все наоборот», – так отмахивается от этого сюжета Оксфордский классический словарь. Историки-феминисты ХХ века также не спешат принимать историю амазонок, видя в ней чересчур удобное свидетельство в пользу неизбежности мужского господства – ведь во всех этих историях амазонок рано или поздно побеждают и насилуют/женятся на них герои вроде Тесея. Еще одна проблема коренится в очевидно фантастической и неверной этимологии слова «амазонка», якобы от греческого «а» (без) и «мазос» (грудь). Сейчас известно, что это лингвистическая фантазия, не имеющая никаких оснований и в анатомии – у многих ли женщин правая грудь так велика, чтобы не давала отвести руку? – так что и сама идея племени женщин, отрезавших себе груди, чтобы лучше сражаться, оказалась дискредитирована.

Но полностью отметать возможность существования амазонок значит вместе с водой выплескивать и ребенка. Письменные источники, от баек путешественников до трудов вполне надежных во всем прочем историков, слишком многочисленны и хорошо согласуются друг с другом, чтобы их игнорировать; право, потомкам не стоило бы так легкомысленно отмахиваться от того, чему такие разные авторы, как Плиний, Страбон, Геродот, Эсхил, Диодор и Плутарх уделяли серьезное внимание и считали истиной. Кроме того, миф и легенду об амазонках поддерживают многочисленные ритуалы, жертвоприношения, игровые сражения и церемонии позднейших веков, происхождение которых общество уверенно приписывало амазонкам и видело в них отражение эпизодов их исторического прошлого[73].

Как и в случае с более широким вопросом о матриархате, с которым тесно связано представление о самоуправляющемся племени воинственных женщин, ответ лежит в синтезе мифов и легенд с неопровержимыми событиями «реальной» истории. Женщины действительно сражались, как во главе армии, так и в ее рядах; женщины участвовали в войнах; и не случайно важнейшим символом Великой Богини по всему Средиземноморью и Малой Азии был лабрис – двусторонний боевой топор. Кроме того, имеются бесчисленные аутентичные свидетельства: например, греческая воительница и поэтесса Телесилла в V веке до н. э., во время осады Аргоса, своими гимнами и воинскими песнями пробудила боевой дух в горожанках. Аргосские амазонки взялись за оружие, совершили успешную вылазку и после продолжительного боя отогнали врага, а затем посвятили Телесилле храм Афродиты; она же сложила победный гимн в честь Великой Матери богов[74]. Поставим рядом многочисленные схожие свидетельства об «амазонках» в разное время и в разных местах – и станет ясно: как и в случае с матриархатом, речь идет не о каком-то одном племени, но об общей исторической реальности, в которой женщины сражались наравне с мужчинами.