Розалин Майлз

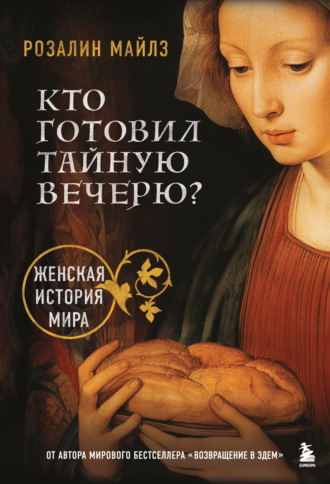

Кто готовил Тайную вечерю? Женская история мира

Теория ранней сексуальной эволюции женщины как «развлечения для всех» звучит и в объяснении физических особенностей тела современной женщины. Мужчина-Охотник, встав на две ноги, разумеется, возжелал секса во фронтальной позиции. Как игриво объясняет нам Десмонд «Голая Обезьяна» Моррис, женщина повиновалась его желанию «сделать секс сексуальнее», отрастив груди. Когда обнаружилось, что «пара мясистых полукруглых ягодиц» уже не привлекает мужчин так, как прежде, женщине пришлось «сделать более стимулирующим вид спереди»[23]. А то, что размеры женской груди увеличились вместе с размерами новорожденного младенца – разумеется, простое совпадение.

Из такого андроцентричного взгляда на эволюцию женщины выходит, что все изменения ее тела совершались ради блага мужчины, а не ее собственного. Ради мужчины развился женский оргазм – достойная награда усталому добытчику в конце дня. «Тогда на помощь мужчине приходила женская изобретательность, – снисходительно хвалит женщин Ардри. – Мужчина мог вернуться усталым, но желание женщины придавало ему сил»[24]. Так в последнем своем эволюционном воплощении Мужчина-Охотник становится секс-гигантом – а женщина, этакая плейстоценовая Девушка «Плейбоя», жаркая, страстная, готовая к ласкам 365 дней в году, ждет его в пещере, чтобы продемонстрировать полный набор забавных игр со своими новыми приобретениями, грудями и клитором.

В свете всех известных нам свидетельств, всего богатства научных источников, указывающих на центральную роль женщины, чем объяснить господство и стойкость мифа о Мужчине-Охотнике? В представлениях Чарлза Дарвина о возникновении человечества такого персонажа нет: у него первобытный человек – общественное животное, он трудится в «общем теле» своего племени и без племени не выживет. Но более поздние дарвинисты, такие как Томас Гексли и Герберт Спенсер («величайший сукин сын во всем христианском мире», по Карлайлу), переосмыслили эволюционную битву за выживание как соперничество не между генами, а между индивидуумами. К 1925 году ученые уже воспринимали это как факт: профессор Карвет Рид из Лондонского университета открыто предлагал переименовать первобытного человека в ликопитека [волко-человека] за его якобы хищную волчью алчность – предложение, с энтузиазмом поддержанное его коллегой из Южной Африки, еще одним несостоявшимся беллетристом, Раймондом Дартом:

Предшественники человека отличались от ныне живущих человекообразных обезьян тем, что были мясоедами и убежденными убийцами: они набрасывались на живую добычу, забивали до смерти, расчленяли, разрывали на куски, утоляли свою хищную жажду горячей кровью жертв и жадно пожирали их теплую, еще трепещущую плоть[25].

Как видим, здесь образ Мужчины-Охотника раскрыт так, чтобы подпитывать и раздувать мужские фантазии о насилии и разрушении. «Мы – дети Каина, – торжественно провозглашает Ардри. – Мужчина – хищник, убийство с помощью оружия – его естественный инстинкт». За ним это повторяют множество крутых парней, от Конрада Лоренца до Энтони Сторра: «Простая истина в том, что мы [кто эти «мы»??] – самый жестокий и безжалостный вид, когда-либо ходивший по земле»[26]. Естественная агрессия мужчины находит себе естественный выход в подчинении всех вокруг: «Женщины, мальчики и девочки, – писал Герберт Уэллс, – жили в страхе перед старшим мужчиной». Для Ардри «доминирование, революционная социальная необходимость даже в беззаботной лесной жизни, сделалось для охотников повседневным условием выживания»[27]. Так «охотничье прошлое» мужчины позволяет оправдывать любые акты мужской агрессии, от нечестности в бизнесе до изнасилования или избиения жены, а «право на власть», якобы присущее «первобытному вожаку», очень удобно распространяется на цивилизованную жизнь.

В сущности, почти нет таких сторон современной жизни, таких лестных заблуждений о «естественном» инстинкте мужчины подчинять и разрушать, которые не искали бы себе происхождения и объяснения в мифе о Мужчине-Охотнике. Поколения самых авторитетных ученых воспевали хвалы ему и его товарищам: «Наш разум, интересы, эмоции, общественная жизнь, – сладко поют американские профессора Уошберн и Ланкастер, – всем этим мы обязаны охотникам былых времен». Стоит ли говорить, что это совершенно безосновательно: Дональд Джохансон называет «охотничью гипотезу» продуктом «живого воображения» Ардри и «позором антропологов». В профессиональных кругах вся эта концепция теперь изгнана в пустыню между посмеянием и забвением, и психолог доктор Джон Николсон – не единственный специалист, признающийся теперь: ему, мол, «стыдно, что когда-то и он был ею увлечен»[28].

Однако Мужчину-Охотника, раз уж он овладел коллективным воображением и рыщет теперь по его полям и лесам, чрезвычайно сложно оттуда изгнать. Немногие замечают даже самое очевидное: почему на протяжении тысячелетий он бегает по лесу в полном одиночестве? Где в его истории женщина? О ее развитии – если не считать эволюции сексуального аппарата – не говорится ни слова. «В ходе эволюции, – заявляет ведущий французский авторитет, – мужчина увеличивал размеры тела, мышечную силу и скорость, развивался его разум, знания и воображение, однако женщина едва ли разделяла с ним все эти достижения»[29]. То же, каждый по-своему, твердит и бесчисленное множество историков, археологов, антропологов, биологов по всему миру. Такое впечатление, что мужчина в одиночку эволюционировал за всех нас! А что же первобытная женщина? А она, ленивая и зависимая, этакая первобытная «душечка», слонялась вокруг пещеры, ожидая, когда господин и повелитель вернется с охоты – и эволюционировать ей не требовалось.

Однако, прославляя достижения первобытной женщины и разоблачая льстивые выдумки мифа о мужчине-охотнике, важно не удариться в другую крайность – не начать отрицать реальную деятельность мужчин так же, как историки прошлых лет отрицали деятельность женщин. Вклад мужчины в выживание нашего вида становится более нормальным, естественным и даже, парадоксальным образом, более заслуживающим восхищения, как только мы признаем, что первобытные люди не могли выжить друг без друга и действовали в тесном сотрудничестве.

Охота была не одиночным героическим приключением, а групповой деятельностью

Как объясняет Майра Шекли: «Успешная охота, особенно на крупных животных, бродящих стадами – оленей, лошадей, мамонтов, бизонов и шерстистых носорогов – требовала объединяться в стаи»[30]. И до наших дней в охотничьих сообществах, когда нужно загнать или убить добычу, ради этой цели объединяются все, включая женщин и детей. Да, и женщины прекрасно охотятся на более мелких, неторопливых или безопасных животных. Так, в XVIII веке один торговец из «Компании Гудзонова залива» в Канаде обнаружил эскимоску, которая в течение семи месяцев выживала с помощью охоты там, где «на тысячу миль вокруг не было ничего, кроме ледяной пустыни»[31].

Охота не означала борьбу и драку

Напротив, вся цель групповой организации состояла в том, чтобы первобытному человеку не приходилось встречаться со своей добычей лицом к лицу и с ней сражаться. Первые люди, как показывает Шекли, вместе трудились над тем, чтобы этого избежать: «Животных гнали к обрыву и заставляли бросаться навстречу гибели (именно это, несомненно, произошло на месте верхнепалеолитической стоянки в Солютре), или при помощи огня загоняли в болото (этот метод использовался в Торральбе и Амброне)»[32]. Кроманьонская пещерная живопись из Дордони во Франции выразительно изображает мамонта, упавшего в яму и напоровшегося на острые колья: такие ловушки известны по всему миру. Такой метод охоты даже не включал в себя убийство – достаточно было дождаться, пока животное умрет само. Вообще большинство способов охоты не предполагает прямую агрессию, нападение, смертельную схватку со зверем: гораздо чаще добычей охотников становятся медленные и безобидные животные вроде черепах, больные и раненые, рожающие самки или же туши, убитые и брошенные другими, более свирепыми хищниками.

До, во время и после охоты мужчины и женщины полагались на умения друг друга

Антрополог Констебл описывает первобытное племя юкагиров в Сибири, у которых при проверке ловушек мужчины шли впереди, а женщины, следуя за ними, брали на себя разделку туш и доставку их на стоянку[33]. Поскольку туши животных использовались для еды, изготовления одежды, укрытий, орудий из костей, украшений – словом, для самых разных ремесел, большинством из которых занимались женщины – неудивительно, что разделка туш была их обязанностью. Как напоминает нам Майра Шекли:

Помимо еды на животных охотились ради их шкур, костей и сухожилий, необходимых для изготовления одежды, палаток, ловушек и множества разных бытовых предметов. Подходящие шкуры высушивали, а затем размягчали животным жиром. Одежду кроили каменными орудиями, а затем сшивали сухожилиями, продетыми сквозь дырки, проделанные каменным орудием или костяным шилом… Нет причин полагать, что одежда неандертальцев была так примитивна, как любят изображать на картинках… Остатки скорлупы от страусовых яиц на мустьерских стоянках в пустыне Нигер заставляют предположить, что неандертальцы хранили в них воду, как и нынешние бушмены… А как использовались перья экзотических птиц? Археологических свидетельств о таких украшениях не сохранилось, так что неудивительно, что им совсем не уделяется внимания[34].

Как видим, мужчина-охотник не был бесстрашным одиноким агрессором, героем тысячи смертельных схваток. Единственным регулярным и неизбежным занятием, в котором находилось место мужской агрессии, была защита своих: забота о младенцах и защита группы – вот единственные занятия приматов и первобытных людей, в которых наблюдается несомненное половое разделение труда. Так что, когда первым мужчинам приходилось сражаться и убивать – этим они занимались не для развлечения, а ради выживания, в смертельном страхе, защищая свою жизнь и жизнь своих близких.

Поскольку столь важной частью работы мужчины была защита своей группы, важно пересмотреть и общепринятые представления о половом разделении эмоционального труда, согласно которым нежность, ласку и заботу проявляли только женщины, а мужчины бродили где-то поодаль от костра – этакие огромные волосатые громилы, существующие лишь затем, чтобы трахаться и драться. В реальности первые мужчины, как и первые женщины, стали людьми, только научившись заботиться о других. Согласно антропологу Джону Стюарту, скелет, открытый в пещерах Шанидар в современном Ираке, рассказывает любопытную историю:

Этот мужчина был искалечен… потерял правую руку выше локтя. Он был стар – лет сорока, что по неандертальским меркам равно нашим восьмидесяти – и страдал артритом. Кроме того, он был слеп на левый глаз: это показывает шрам на черепе с левой стороны. Очевидно, что такой калека не смог бы выжить без активной помощи… То, что у его семьи было и желание, и возможность поддерживать функционально бесполезного члена сообщества, много говорит об их развитом общественном сознании[35].

Так что там насчет «безжалостного мужчины-охотника, гордо шагающего в будущее»?[36] Не правда ли, он становится более человечным и живым?

Это не значит, что доисторические женщины не сталкивались с насилием и даже насильственной смертью. В Эрингсдорфе (Германия) были найдены остатки женщины – жертвы каннибальского убийства, погибшей от 150 до 200 тысяч лет назад. Она была ранней неандерталкой. Ее забили до смерти каменным топором, после смерти отделили голову от тела и вскрыли основание черепа, чтобы извлечь мозг. Рядом лежали останки погибшего одновременно с ней десятилетнего ребенка[37].

Знали доисторические времена и сексуальное насилие. В Истурице (Атлантические Пиренеи) найдена необычная кость, вырезанная в форме рукояти ножа: на ней графично изображен пронзенный копьем бизон, который, извергая фонтан крови, бьется в предсмертных судорогах. А на другой стороне рукояти, в очень похожей позе – пронзенная женщина: она ползет на четвереньках, а сзади над ней похотливо склонился мужчина, явно намеренный с ней совокупиться, хотя набрякшие груди и округлый живот ясно показывают, что она беременна. Французский антрополог Жорж Анри Люке видит в этом мрачном предмете «любовный амулет» – хороша любовь![38]

Однако любопытно, что женщины в первобытных обществах зачастую находятся в куда менее подчиненном положении, чем мог бы ожидать современный, особенно западный наблюдатель. Это отнюдь не жалкие рабыни мужских желаний и потребностей. В сущности, у женщин глубокой древности было больше шансов обрести свободу, достоинство и значимость, чем у многих их сестер из более «цивилизованных» обществ. Ключ здесь лежит во взаимоотношениях племени с тем, что его окружает. Когда жизнь представляет собой каждодневную борьбу за существование, равенство женщины – вопрос выживания. В этих культурах женщины играют слишком важную роль, не позволяющую держать их взаперти или затыкать им рот; их знания и опыт – ценнейший ресурс, принадлежащий всему племени. Как основные добытчицы пищи, владеющие секретом выживания, женщины обладают свободой, властью и статусом – и они об этом знают.

Мужчины в охотничье-собирательских обществах не распоряжаются трудом женщин и его не эксплуатируют. Они не присваивают и не контролируют то, что производят женщины, не ограничивают свободу их передвижения. У них нет или почти нет власти над телами женщин и детей; они не делают фетиша ни из девственности, ни из целомудрия и не требуют от женщин сексуальной эксклюзивности. Общая база знаний группы доступна всем – не только мужчинам; творческие способности женщин не отрицаются и не подавляются. Нынешние «цивилизованные» сестры этих «примитивных» женщин поистине могут с завистью взирать на то, как в первобытном обществе соблюдаются их основные права.

И более того. Свидетельства культур уровня каменного века, существующих в наши дни, убедительно показывают, что женщины в них занимают места мудрецов, советчиц, руководительниц, рассказчиц, знахарок, ведуний и законодательниц[39]. К тому же они никогда не забывают о своей уникальной власти, основанной на женской магии плодородия и деторождения, со всей присущей ей маной. Все доисторические свидетельства подтверждают, что женщины занимали в племени особое положение именно как женщины. Из множества изображений женщин, совершающих религиозные ритуалы, обратим внимание на два: наскальный рисунок из Танзумайтака, Тассилин-Адджер, на котором две женщины, увешанные браслетами, ожерельями и диадемами из бус, исполняют церемониальный танец среди стаи гусей – и одну из самых знаменитых доисторических картин, так называемую «Белую Даму» из пещер Драконовых гор в Южной Африке, где Белая Дама ведет хоровод мужчин и женщин в племенном ритуальном танце[40].

Итак, с самого начала роль первых женщин была шире, а вклад их в эволюцию человека неизмеримо значительнее, чем признавалось когда-либо прежде. Именно женщина на заре человечества, вместе со своей матерью и бабушкой, сестрами и тетками, и даже с небольшой помощью мужчины-охотника, сумела достичь почти всего, в дальнейшем обеспечившего виду Homo гордое наименование sapiens. И все указывает на то, что это признавал и сам мужчина. По всему миру, от древнейших проблесков европейского сознания до мифов о «времени сновидений» на другой стороне земного шара, у аборигенов Австралии, широко распространены образы, в которых женщина совершает священные ритуалы или посвящена в самые тайные мистерии племенной жизни.

Ведь именно женщина, с ее необъяснимыми лунными ритмами и способностью создавать новую жизнь, и была главной священной тайной своего племени. Могущественная, способная творить чудеса, она неизбежно должна была казаться чем-то большим, чем мужчина – большим, чем человек. И, начав мыслить символически, первобытный человек нашел этому лишь одно объяснение. Женщина стала первым символом, воплощением некоей величайшей сущности – не более и не менее, чем богиней.

2. Великая богиня

Великая Богиня – это воплощение Женской Самости, раскрывающейся как в истории человечества, так и в индивидуальной истории каждой женщины.

Эрих Нойман. Великая Мать

Матерь песен, Матерь всякого семени родила нас в начале начал. Она – Мать всех человеческих рас, всех племен. Она – Мать грома, и рек, и деревьев, и зерна. Она – единственная наша Мать, она лишь одна – Мать всех вещей. Она одна.

Песня индейцев кайяба (Колумбия)

Около 2300 года до н. э. верховный жрец Шумера составил хвалебный гимн Богу. Это восхваление всемогущего божества, «Превознесение Инанны», исполненное поразительной силы и страсти, вошло в историю как первое известное миру стихотворение. Но вот на что стоит обратить внимание: и первый жрец-поэт, и первый воспетый им Бог… были женщинами!

Да: в начале начал, когда человечество явилось на свет из доисторической тьмы, Бог был женщиной[41]. И какой! Шумеры, обитатели нынешнего Ирака, воспевали ее в гимнах, полных бесстрашного эротизма – возносили хвалы ее густым волосам, «медовому лону», вульве, «подобной кораблю небес», и всем природным богатствам, которые она «изливает из своего чрева» так щедро, что каждую травку следует почитать, как лобковые волосы «Госпожи». Однако Высшее Существо дарило не только плотские утехи. Не менее восхвалялся и почитался ее воинственный гнев: для первой в истории жрицы-поэтессы Энхедуанны ее Госпожа была «драконом, уничтожающим огнем и потопом», «наполняющим кровью реки». Сама Энхедуанна, дочь Саргона I, тоже некоторое время стояла у власти. Однако истинный ее авторитет заключался в роли главной «лунной прислужницы Госпожи». Ибо Энхедуанна, поэтесса, жрица и пророчица Инанны, стала голосом божества, служение и поклонение которому были стары, как само время, и охватывали весь мир – Великой Матери[42].

Власть и центральная роль этого первого Бога-женщины – одна из самых тщательно охраняемых тайн в истории. Сегодня мы помним множество богинь с разными именами – Исида, Юнона, Деметра – и давно забыли о том, что пять тысяч лет назад было известно каждой школьнице: какое бы имя, какой бы облик ни принимал Бог – он был един, и имя ему было Женщина. Римский юрист и поэт Луций Апулей, описывая «Богиню», обратившуюся к нему в видении, старательно собрал весь компендиум штампов своего времени:

– Я – природа, всеобщая мать, повелительница стихий, первое дитя времени, властительница всего духовного, царица мертвых… Меня почитают во многих обликах, знают под бесчисленными именами, свершают в мою честь всевозможные ритуалы – однако мне поклоняется вся земля[43].

Последующие эпохи отметали рассказы о поклонении Богине как мифические или сводили их к отдельным «культам». Но с тех пор, как сэр Артур Эванс, на рубеже веков открывший утерянную минойскую цивилизацию, заявил, что бесчисленные найденные им фигурки богинь представляют «одну и ту же Великую Мать… поклонение которой, под разными именами и титулами, совершалось в большей части Малой Азии и за ее пределами», современные ученые признали «как факт мирового значения» то, что «в основе всех мифологий находится Великая Богиня, “Изначальная Мать, не знавшая Супруга”»[44].

Этот феномен не ограничен ни местом, ни временем. Комментаторы подчеркивают распространенность и значимость культа Великой Богини-Матери как существеннейшего элемента жизни человечества, начиная с самого его рассвета. Родившись где-то в южнорусских степях, почитание Великой Матери распространилось оттуда в Средиземноморье, в долину Инда, в Азию вплоть до Китая, в Африку и Австралию. Еще более поражает его историческая продолжительность:

• 25 000 – 15 000 лет до н. э.: так называемые «палеолитические Венеры» из камня и слоновой кости, найденные как в Европе, так и в нильском иле, «показывают, что Великая Мать… ворвалась в мир мужчин и завоевала его почти мгновенно»[45].

• 12 000 – 9 000 лет до н. э.: в Дольни-Вестонице, Чехословакия, и в Шанидаре, Ирак, совершаются церемониальные погребения тел, покрытых красной охрой – ритуал, обычно связанный с поклонением Б огине.

• 7000 лет до н. э.: первые святилища Богини-Матери в Иерихоне.

• 6000 лет до н. э.: в деревенском поселении Чатал-Хююк в Турции, на площади всего в тридцать два акра, расположено не менее сорока святилищ Богини в ее трех воплощениях: девы, матери и старухи.

• 5000 лет до н. э.: статуэтка из поселка Хаджилар, Турция, изображает Богиню, занимающуюся любовью.

• 4000 лет до н. э.: первая известная нам надпись – в храме Богини, которой поклонялись под именем Царицы Небес в Эрехе (современный Урук) в Шумере.

• 3000 лет до н. э.: Богиня появляется повсюду – во всем известном мире мы встречаем ее статуи, святилища и посвященные ей тексты.

• 200 лет до н. э.: кельтские племена отправляют своих жрецов Богини на великое священное празднество Кибелы в Анатолии.

• 200 год н. э.: в Траллах (Западная Анатолия) женщина по имени Аурелия Эмилия воздвигает в храме Богини стелу с надписью, гласящей, что верно исполнила свое сексуальное служение (священное совокупление во славу Богини), как и мать ее, и бабка, и все предки по женской линии.

• 500 год н. э.: христианские императоры насильственно искореняют почитание Богини и закрывают последние из ее храмов.

Как видим, священный статус женственности сохранялся не менее 25 000 лет; некоторые комментаторы отодвигают его возникновение еще дальше в прошлое, на 40 или 50 тысяч лет назад. В сущности, на этой стадии человеческой истории вообще не было времени, когда женщина не была бы особенной, таящей в себе магию[46].

По мере того как борьба за существование постепенно ослабевала и на смену ей приходила куда более сложная борьба за осмысление жизни, женщина стала и центром, и орудием первых попыток древнего человека мыслить символически. Французский археолог Андре Леруа-Гуран разрешил загадку древней пещерной живописи, ставившей в тупик антропологов из более пуританских культур, когда понял, что повторяющийся загадочный символ «двойной глаз» – не что иное, как изображение вульвы. Схожим образом в замечательной каменной резьбе из Англь-сюр-л’Англен, изображающей человека и животное, женские образы представлены подчеркнуто абстрактно, в форме треугольников, причем заметно выделен треугольник, указывающий на сексуальную сторону женского тела[47].

Как женщина получила этот особый статус? Одним из его источников, несомненно, стала менструация, таинственно связанная с лунным циклом, и сама по себе загадочная – регулярное не смертельное, но и неисцелимое кровотечение. Другим источником стала уникальная и тесная связь женщины с природой: когда собирательство уступило место огородничеству, женщины укрепили свою роль основных подательниц пищи. Но истинный ключ к разгадке в другом. Древнейшие женские изображения с огромными грудями и животами указывают нам, куда смотреть – на тайну родов. До того, как люди поняли суть репродуктивного процесса, дети просто рождались у женщин. Люди не видели связи родов с совокуплением (австралийские аборигены и по сей день верят, что духи детей обитают на деревьях или в воде и просто входят в первую попавшуюся женщину, когда хотят появиться на свет). Получалось, что мужчины не принимают участия в смене поколений. Лишь женщины способны создавать новую жизнь – и женщины пользовались соответствующим почитанием: в них воплотилась власть над природой и силы самой природы[48].

Так сложилась вера, что женщина – существо не человеческое, а божественное, наделенное самой священной и значительной властью в мире; так родилось поклонение Великой Матери. Рождение новой жизни из тела женщины люди уподобили рождению посевов из тела земли, и так с самого начала женское и земное плодородие сплелись в едином понятии женского божества, куда более сложном и влиятельном, чем принято считать сегодня. Самое древнее воплощение Богини – мать: но множество местных и национальных вариаций этого довольно однозначного, казалось бы, архетипа свидетельствуют о мощности и неукротимости «Бого-Матери нашей страны», как именуют ее тибетцы, о его отказе подчиняться стереотипной сентиментализации. Например, в Индии Мата-Деви – традиционная мать: на изображениях ее огромные груди питают молоком все человечество. Но в других мифах о творении, в таких далеких друг от друга странах, как Ассирия и Полинезия, Великая Мать порождает не человечество, состоящее из отдельных людей, а некое огромное единое «мировое яйцо». А в Греции, в священнейшей кульминации таинственных Элевсинских мистерий, Богиня (или ее земная заместительница) каждый год «рожала» пучок колосьев: вот открытая связь между плодородием женщины и природы, архетипической «Матери-Земли».

Однако в некоторых версиях Великой Богини ее почитатели стремились подчеркнуть: какой бы древней она ни была, сам принцип женственности ей предшествовал. Так Гея, греческая Мать-Земля, появилась на свет из первичной вагины, бездны, заключающей в себе все знания и все ощущения; а Иштар вавилонян и есть эта космическая матка в блистающем одеянии из звезд. Историческое смягчение или цензурирование материнской роли Богини затемнило эту чисто функциональную природу ее материнства: так, Имир, бог ветра (т. е. дыхания жизни) из норвежской мифологии, выходит «из п. ды Всеобщей Матери Гиннунгагап». И парадоксально, что отрицание этих «бесстыдных» физических реалий ведет к отрицанию и метафизической высоты, ключевого элемента божественности Великой Матери: «Я чревата всякой силой, – говорит о себе богиня Вак в индуистском ведическом гимне. – Я обитаю в водах морских, распространяюсь оттуда во все живое, касаюсь небес своим венцом; как вихрь, мчусь я сквозь все творение». А на стене храма «Святой» Нут в Египте было выбито еще более сильное заявление: «Я та, что есть, что будет, что была. Наготы моей не открывал ни один человек, и солнце – плод чрева моего»[49].

Кроме того, чрезмерное внимание к доброй матери, рождающей и кормящей, отрицает ее опасную, темную, разрушительную противоположность – злую мать. Однако ранние цивилизации очень ясно ощущали тесную связь божественной женщины со смертью и подчеркивали: Богиня, что приводит человека в мир – та же, что, когда настанет срок, милостиво (или не очень милостиво) его из мира выпроводит. В Ирландии около 1000 года до н. э. зловещая триада богинь, три Морриган, бродили по полям битв, собирали отрубленные головы и являлись тем, кому настало время умирать. В других культурах Богиня загоняет мертвых в подземный мир, как пастушья собака загоняет стадо; греки называли умерших «народом Деметры».

В самом темном своем воплощении злая мать не просто ждет смерти человека, но приказывает ему умереть. Так, персидская Ампуса, как верили ее почитатели, облетает мир в кровавом пузыре, выискивая, кого бы убить. Ее жажду крови можно удовлетворить лишь жертвоприношениями. Около 1500 года до н. э. в Таршиене на Мальте служители семифутовой каменной богини с безобразно раздутым чревом подносили ей кровь жертв в глубоких сосудах, символизирующих божественную вагину. Яркое описание злой матери, одержимой жаждой крови, мы встречаем в индуистском рассказе о видении «Черной Матери», Кали-Ма:

Вот она – Кали-Ма, Темная Мать! Она ослепительно черна. Руки и ноги ее распростерты, в обеих руках обоюдоострые мечи, орудия потрошения, и человеческие головы. Руки ее покрыты кровью, в пылающих глазах – алые зрачки; кроваво-красный язык ее вытянут над огромными заостренными грудями и спускается до небольшого округлого живота. Ее йони велика и выпукла. Спутанные волосы слиплись от крови. Сверкают зубы, подобные звериным клыкам. На шее у нее гирлянда из черепов; серьги у нее в виде мертвецов; пояс – сплетение ядовитых змей[50].

Нам, привычным к стереотипному взгляду на материнство как воплощение безграничной любви и всепрощения, на первый взгляд кажется сложным примирить этот ужасающий образ злой матери с матерью доброй. Но в изначальной фигуре Богини между ее «светлой» и «темной» стороной нет противоречия: дело в том, что исходным принципом ее существования является не материнство, а сексуальность. Именно своей изначальной сексуальной активностью она создает жизнь: но в сексе она требует себе всего мужчину, само его существо, быть может, требует даже его смерти. И здесь истинная природа Богини и ее действий пала жертвой стеснительности и ханжества позднейших веков. Если о ней вообще упоминают, то лишь робко лепечут что-то о ритуалах и тотемах «плодородия», как будто Великая Богиня выполняет свои сексуальные обязательства из одного лишь альтруизма или чувства долга, чтобы не оставлять людей без пищи. Пора исправить это историческое заблуждение. Плодоношение растений и животных – лишь побочный продукт личной сексуальной активности Богини. Ее тело принадлежит лишь ей самой; она наслаждается всеми его проявлениями; и, как подчеркивают ранние сообщения о ней – когда занимается сексом, то, как любое вменяемое живое существо, делает это по собственному желанию и ради самой себя.

Однако она не одинока. В каждой культуре у Богини множество возлюбленных. И это демонстрирует нам еще одну слабость позднейшего понимания ее роли как Великой Матери. Для детей в патриархальном обществе «мать» – всегда «жена»: Мать – это женщина, которая замужем за Отцом. Это накладывает на идею хорошей матери новые ограничения. Она не может даже выбрать себе мужчину – ее саму выбирает Отец. Отсюда неразрешимый парадокс Богини для поборников позднейшей морали: всегда не замужем – и никогда не целомудренна. У эскимосов она носит титул: «Та, у которой никогда не будет мужа». И речь здесь не только о сексуальной свободе. Как источник и сила жизни, Великая Мать существует не во времени и не имеет конца. Мужчины же, напротив, приходят и уходят; их задача лишь в том, чтобы служить божественному «чреву» или «вульве» – именно такое имя носит Богиня в большинстве культур[51].

Однако любовник Богини был не просто, как может показаться, грубо функциональной фигурой. В некоторых репрезентациях божественной сексуальности подчеркивается ее мощь и ужас: на вавилонских могильных плитах из ритуально демонстрируемой вульвы Богини вылетают скорпионы, а в шумерском эпосе о Гильгамеше, относящемся к III тысячелетию до н. э., богиня Иштар, которой помешали удовлетворить свою страсть, угрожает снести ворота, сравнять с землей дома, «мертвых поднять из могил, чтобы пожрали живых»[52]. Но куда более часты нежные, почти трогательные поэтические хвалы сексуальным талантам возлюбленного и красоте его тела, какие мы встречаем, например, в этой песни Инанны, сложенной более 4000 лет назад, но и по сей день свежей, словно утро в объятиях любимого: