Розалин Майлз

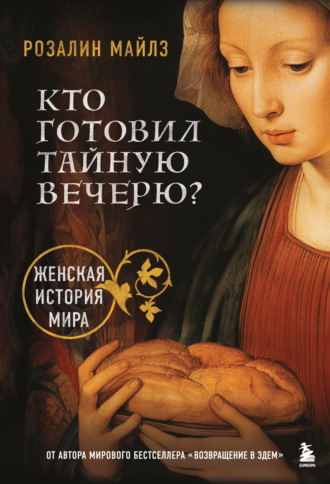

Кто готовил Тайную вечерю? Женская история мира

Именно в контексте этой простой и монументальной истины свершаются личные победы и успехи всех женщин мира. И наш век доказал как нельзя более ясно: природная мощь женщины слишком велика, чтобы ее сдерживать. Некоторые женщины благодаря своему полу ощущают себя свободнее. «Будь я мужчиной, – говорила британская женщина-авиатор Эми Джонсон, – я могла бы исследовать Северный полюс или восходить на Эверест; но и сейчас мой дух возносит меня в небеса». Повсюду теперь женщины получили шанс быть свободными, как никогда ранее: ведь даже самые тоталитарные режимы не в силах больше прятаться от мнения мира или перекрывать гражданам интернет. Истинная свобода для женщин означает не только свободу работать, путешествовать, самим себя определять, но и свободу отличаться друг от друга в каких-то важных вопросах. Прогресс на этом пути можно измерять по тому, далеко ли мы ушли от недоуменного возгласа Фрейда: «Чего же хотят женщины?» Мы взрослеем – и теперь можем признать: у нас нет одной-единственной цели, нет единой программы общественных реформ, того, что удовлетворит разом желания и потребности всех женщин. Мужчины принимают, что состоят из разных групп, и их интересы порой неизбежно противоречат друг другу; так же и мы теперь знаем, что женщины не обязаны всегда друг с другом соглашаться. Мы признаем, что серьезно отличаемся друг от друга, что принадлежим к разным группам – по религии, расе, гражданству, сексуальной ориентации, социальному классу. И сейчас ведем борьбу за то, чтобы каждая женщина – гетеро- или гомосексуальная, замужняя или одинокая, мать или бездетная, богатая, бедная, высокая, маленькая, толстая или стройная – любая женщина была свободна и имела право использовать все свои человеческие возможности. А наша свобода не имеет смысла, если ее нельзя распространить на всех обитателей Земли. Сейчас мы знаем, что человечество нельзя мерять по мужской мерке – однако и женщины здесь не одни. В какой-то момент в последнее тридцатилетие ХХ века женщины взглянули друг на друга новым взглядом – и вздохнули при мысли о том, сколько еще предстоит сделать, понимая: все, что будет сделано ради спасения мира для женщин, придется делать и для мужчин, и для детей. Лишь понимание, что мужчины и женщины могут объединиться против всего, что тянет нас вниз, дает прочную опору для стремления к общему благу. Такова стоящая перед нами задача, и нам нельзя проиграть.

Трудно снести с лица земли бастионы открытой дискриминации, но еще труднее побороть бессознательные предрассудки. По этой причине, как и по всем, изложенным выше, потребность в истории женщин за годы, прошедшие с первого издания этой книги, не стала меньше, а лишь увеличилась. В сущности, мы только начали. Нам предстоит откопать из песков времени еще сотни тысяч впечатляющих историй: от женщин-правительниц европейской «эпохи королев» до хозяйственных крестьянок, пивоварок, торговок, мудрых деревенских знахарок, что по всему миру хранили свои общины и тем обеспечивали выживание человечества. Знать об этих женщинах совершенно необходимо, чтобы вернуть женщине ее законное место в мире, в нынешнем веке и в грядущих. Сейчас, пробивая себе путь в новое тысячелетие с твердой решимостью достичь наконец своих целей, мы особенно в этом нуждаемся. Потрясающие истории о том, что совершили женщины за прошедшие пять тысяч лет, вдохновят нас строить новый и лучший мир. Но и не дадут витать в облаках: примеры их мужества станут для нас неисчерпаемым источником отваги и решимости. А прежде всего эти истории напомнят о том, на что способна женщина и какой долгий путь мы прошли. Говорят, в конце исторического одиннадцатилетнего правления Маргарет Тэтчер в Британии какой-то мальчик спросил: «А мужчина может стать премьер-министром?» Тем же вопросом могли задаваться дети во времена египетских женщин-фараонов или русской императрицы Екатерины Великой. Разница в том, что Тэтчер и другие женщины премьер-министры – уже не редкие аномалии, а избранные представительницы своего народа, и их истории не единичны, а повторяются многократно. Женщина – больше не прислужница мужчины по умолчанию. Мы здесь, чтобы в полной мере занять место рядом с мужчиной и разделить с ним тяготы жизни в этом мире.

Итак, женщины заслуживают собственной правдивой истории. В сущности, и не одной: мне хотелось бы увидеть, как женщины по всему миру пишут свои истории, истории своих праматерей и прабабушек, а мужчины-историки исследуют эту россыпь новых источников. Нам необходимы книги по истории женщин – и их никогда не станет слишком много.

Здесь перед вами история женщин, а не феминизма. Я поставила своей целью воздать должное проблемам и заботам всех женщин нашего времени – да и мужчин постольку, поскольку их действия влияют на женщин. В «Кто готовил Тайную Вечерю?» вы не найдете традиционных для историков претензий на беспристрастность. Женщины – самое угнетенное, страдающее, несправедливо обойденное большинство в мировой истории; об этом невозможно говорить ни слишком долго, ни слишком громко. Разумеется, я уже слышу мужские голоса: «Как так? Это же нечестно! Несправедливо пренебрегать мужчинами!» – все громче звучащие с тех пор, как общество пытается проявить хоть какую-то справедливость к другой стороне. От некоторых даже можно услышать: мол, женщины победили в войне полов и теперь, опьяненные властью, сделались необузданны и свирепы, а мужчины стали их жертвами. «Мужской вопрос» поднимается нынче с энтузиазмом пресловутого «женского вопроса» в XIX столетии – по мере того, как школьные успехи демонстрируют интеллектуальное преимущество девочек над мальчиками, спортсменки пробегают дистанции во много раз быстрее, чем золотые медалисты первых Олимпийских игр, а чемпион по теннису Бобби Риггз проигрывает малютке Билли Джин Кинг. Каждый успех, каждое достижение женщин воспринимается как способ обойти и унизить мужчин. На мой взгляд, разумнее было бы поставить вопрос иначе. В последние тридцать лет женщины напрягают все силы, чтобы добиться успеха, неустанно трудятся над изменением себя и мира – а чем в это время заняты мужчины? И когда наконец сподобятся присоединиться к нам и поддержать?

Наша идея проста и так ясна, что отрицать ее невозможно. Каждая революция в мировой истории, каждое движение за равенство тормозило, дойдя до вопроса о равенстве полов. И теперь, по прошествии нескольких тысячелетий, настало время это изменить. Мы не опустим руки, пока каждая из нас не станет свободной.

РОЗАЛИН МАЙЛЗ,Лос-Анджелес, 2000 год

I. В начале

Ключ к пониманию истории женщин – в том, чтобы признать, как бы неприятно это ни было, что речь идет об истории большей части человечества.

Герда Лернер

1. Первые женщины

Господствующая теория культурной эволюции человека – это по-прежнему «Мужчина-Охотник». Гипотеза, по которой прародителем человечества стал властный и агрессивный обезьяний самец с дубиной в лапах, столь широко распространена, столь общепринята в качестве научного факта, что популярной культурой воспринимается как самоочевидность.

Профессор Рут Блейер

Для мужчины без женщины нет рая ни в небесах, ни на земле. Не будь женщины, не было бы ни солнца, ни луны, ни посевов, ни огня.

Арабская пословица

История человечества начинается с женщины. Женщина, с седой древности до сего дня – носительница изначальной человеческой хромосомы; эволюционная адаптация женщины обеспечила выживание и успех нашего вида; материнский труд женщины стал хребтом человеческого общения и социальной организации. Но для многих поколений историков, археологов, антропологов и биологов единственной звездой, озаряющей рассвет человеческой истории, остается мужчина. В каждой из известных версий происхождения нашего вида по первобытной саванне гордо шествует в одиночестве мужчина: мужчина-охотник, мужчина-изготовитель каменных орудий, мужчина – господин творения. Однако в реальности будущее человечества без помпы и фанфар обеспечивала именно женщина: ее труд, ее навыки, ее биология стали ключом к нашей судьбе.

В наше время ученые признают, что «женщины составляют человечество в собственном смысле, являясь первичным и более сильным полом, в то время как мужчина в биологическом смысле вторичен»[1]. В структуре клетки человека женская хромосома Х – основная: ребенок женского пола просто получает в момент зачатия еще одну хромосому Х, в то время как создание мужчины требует отхода от этого образца и введения новой хромосомы Y, которую некоторые считают генетическим сбоем, «сломанной, деформированной Х». Женская яйцеклетка, в несколько сот раз больше, чем оплодотворяющий ее сперматозоид, несет в себе все первичные генетические сведения, которые получает ребенок. Именно женщины являются изначальным, первым полом, биологической нормой; мужчины – отклонение от этой нормы. Историк Амори де Риенкур говорит об этом так: «Женственность – отнюдь не неполноценная форма мужественности, как гласит традиция от библейской Книги Бытия и Аристотеля до Фомы Аквинского; женственность и есть норма, основная форма жизни»[2].

Так кто же наш Отец – или Мать? Если верить Найджелу Колдеру, «первыми властелинами вселенной были крохотные шарики разноцветной слизи»[3]: всего лишь молекулы протоплазмы или примитивные бактерии, но, как видим, уже мужского рода. Однако этому вековому биологическому предрассудку противоречит недавнее открытие: оказывается, все люди на планете произошли от одного первобытного гоминида, и этот общий предок был женщиной. Используя новейшие техники исследования ДНК, молекулярной структуры, несущей в себе информацию о нашем генетическом наследстве, ученые в университетах Беркли, Калифорнии и Оксфорда независимо друг от друга выделили один «отпечаток пальца» ДНК, общий для всего человечества. Этот «отпечаток» остается константой на протяжении тысячелетий, у всех народов и рас – и он, несомненно, женский. Это исследование прямо указывает на одну женщину, ставшую «источником генов» для всех людей земли. Она жила в Африке около 300 тысяч лет назад, а ее потомки позднее мигрировали из Африки, рассеялись по всему земному шару и дали жизнь всем, ныне живущим[4].

Исследование женщины, которая могла бы быть нашей праматерью Евой, пока делает лишь первые шаги, и выводы из него противоречивы. Не последняя из ее проблем для сыновей Адама в том, что она имплицитно опровергает христианский миф: «генетическая мать», несомненно, в свою очередь родилась от матери, а личности или число ее сексуальных партнеров несущественны – ведь выжила и передала свою генетическую информацию потомству именно ее клетка. Однако центральная роль женщин в эволюции нашего вида теперь неоспорима. Вся генетическая информация, необходимая новому существу, чтобы стать человеком, вносилась именно женщинами и передавалась через женщин. В этом смысле каждый и каждая из нас – дитя Евы: в собственных телах мы носим живые «ископаемые» свидетельства о первых женщинах, бродивших бок-о-бок с мужчинами по африканским равнинам.

Как видим, ничто не может быть дальше от истины, чем стереотипное представление о первой женщине как «самке охотника», какой-то расплывчатой фигуре, съежившейся в пещере у огня. Пятьсот тысяч лет назад рядом с Homo erectus впервые гордо выпрямилась под солнцем Femina erecta; и много перемен потребовалось им обоим, чтобы вместе стать сапиенсами. Из разных мест эпохи плейстоцена до нас дошло множество согласующихся друг с другом свидетельств, указывающих на важнейшую роль женщин во всех сторонах выживания и эволюции племени – вовсе не ограниченных, как нам привычно считать, охотой и прочими «мужскими» занятиями.

На самом деле женщина древнейших времен трудилась от рассвета до заката. Жизнь ее была недлинной – согласно научному анализу ископаемых останков, женщины-гоминиды, как и их мужчины, в большинстве своем умирали, не дожив до двадцати. Лишь горстке удавалось дотянуть до тридцати, а сорокалетний человек был большой редкостью[5]. Но и за это короткое время древние женщины успевали многому научиться и очень многое сделать. Археологические свидетельства, как и культуры уровня каменного века, сохранившиеся до наших дней, так обрисовывают нам обычные занятия женщины:

• Собирательство.

• Забота о детях.

• Выделывание кожи.

• Изготовление одежды, слингов и мешков из шкур животных.

• Приготовление пищи.

• Гончарное дело.

• Собирание травы, ветвей и коры для плетения корзин.

• Изготовление бусин и украшений из зубов и костей.

• Строительство убежищ, временных или постоянных.

• Изготовление орудий для самых разных целей, не только сельскохозяйственных: каменные скребки для шкур, острые каменные ножи для вырезания звериных сухожилий, предназначенных для изготовления одежд.

• Сбор целебных растений и их применение в широких медицинских целях, от лечения болезней до аборта.

Среди обязанностей женщины на первом месте стояло, разумеется, собирательство пищи: без этой работы племя бы не выжило. В доисторический период не было такого момента, когда женщины, будь то с детьми или без детей, полностью полагались бы в добывании еды на охотников-мужчин. Разумеется, мужчины охотились, как и сейчас охотятся во многих «первобытных» обществах. В наше время антропологи наблюдают в Океании, Азии, Африке и Америке около 175 охотничьих/собирательских культур. В 97 % из них охотой занимаются исключительно мужчины, да и в оставшихся 3 % она является преимущественно мужским делом. Но эти широкие и хорошо задокументированные исследования показывают также, насколько неэффективна охота как способ добывания пищи. Мясо убитых животных поступает нечасто и нерегулярно – так, например, бушмены из племени кунг в Ботсване напрягают все силы на охоте в течение недели, а потом остаток месяца отдыхают – а хранить его, особенно в жарком климате, невозможно. В результате повседневную жизнь племени обеспечивает не охота мужчин, а собирательство женщин. Неустанно работая с утра до вечера, женщины поставляют племени до 80 % от общего объема пищи. Одна из интерпретаций этих цифр говорит, что мужчины-члены племени выполняют лишь одну пятую работы, необходимой для выживания группы, а остальные четыре пятых ложатся на плечи женщин[6].

В древнейшие времена собирательство, которым занимались женщины, не только обеспечивало выживание племени – оно помогло человечеству сделать первые робкие шаги к цивилизации. Дело в том, что успешное собирательство требует развитых навыков различения, оценки и запоминания; а разнообразие семян, трав и ореховых скорлупок, найденных на стоянках первобытного человека в Африке, указывает, что собирательницы не хватали первое, что подвернется, а умело и компетентно выбирали самое питательное[7]. Кроме того, эта работа дала толчок первым технологическим экспериментам человечества. Из-за сосредоточивания на Мужчине-Охотнике антропологи склонны видеть во всех первобытных орудиях оружие[8]. Но охота как таковая появилась гораздо позже, так что первые кости, камни или палки, которые начал использовать человек, предназначались для помощи в собирательстве – чтобы выкапывать корни, сбивать плоды с веток, размалывать в муку волокнистые растения. Все это были орудия женского труда; а открытие на первобытных стоянках палок-копалок с заостренными и обожженными концами доказывает изобретательность этих древнейших тружениц – они поняли, что заостренную палку можно обжечь на слабом огне, чтобы она стала суше, тверже и лучше служила для их целей[9].

Однако, в отличие от кремневых топоров, наконечников копий и стрел, очень немногие из этих первых орудий дошли до нас, чтобы поведать об изобретательности женщин. Кроме того, палкам-копалкам в глазах археологов недостает мрачного величия, каким обладают орудия убийства, да и в историю Мужчины-Охотника их не впишешь. Молчит археология и о другом женском изобретении – мешке древней собирательницы, куда она складывала и несла в лагерь все, что сумела отыскать, сорвать, поймать, выкопать за свой трудовой день[10].

Необходимый объем еды и разнообразие доступных источников пищи были таковы, что для собирательниц было просто немыслимо нести все собранное в руках, в подоле или за пазухой. Их «добыча» включала в себя не только травы, листья, ягоды и корни, но и жизненно важный белок в форме ящериц, муравьев, улиток, слизней, лягушек и личинок. Яйца и рыба были довольно редкими, но известными лакомствами; а на берегу моря неисчерпаемый и питательный источник представляли собой прибрежные моллюски. Что бы ни попалось на дороге, мертвая саранча или разлагающаяся змея – собирательница не могла себе позволить ею пренебречь; не могла и двинуться к дому, пока не наполнит свой мешок – ведь на ее плечах лежало бремя поддержания жизни всего племени. А к вечеру, вернувшись домой, она бралась за новую задачу: превратить всю эту сырую жуть во что-то, хоть отдаленно напоминающее съедобную пищу.

Труд женщин-собирательниц неизбежно становился и еще более напряженным, и еще более необходимым, когда приходилось кормить не только себя, но и младенца. Первая задача матери состояла в том, чтобы превратить свой мешок в слинг для переноски ребенка – ведь, отправляясь на ежедневную «охоту», ей предстояло брать дитя с собой. В те древнейшие времена большинство женщин не доживали и до двадцати, так что не существовало ресурса «бабушек», готовых присматривать за следующим поколением детей. Маленькие гоминиды были тяжелыми – и становились все тяжелее по мере того, как развивался их мозг, а с ним увеличивалась черепная коробка. Тела матерей тоже эволюционировали: на них оставалось все меньше шерсти, за которую мог цепляться младенец. Детей приходилось привязывать поперек груди или носить за спиной, как поступают и сейчас матери в индейских племенах в Новом Свете. Как выглядели древнейшие слинги? Увы, об этом археология нам не расскажет.

Выращивание детей включало в себя и другие задачи, столь же важные и для первобытных женщин, и для будущего цивилизации в целом. Два фактора сделали эту работу для человеческой женщины куда более сложной, чем для ее прабабки-обезьяны. Во-первых, человеческий ребенок растет и остается несамостоятельным куда дольше обезьяньего детеныша – и все это время о нем нужно заботиться: его не выйдет просто ссадить с груди и указать ему на ближайший банан. А во-вторых, чтобы вырастить человека, требуется не только физическая забота. Человеческого детеныша необходимо ввести в систему общественного взаимодействия и интеллектуальной работы, куда более сложной, чем у любого другого животного; и в подавляющем большинстве человеческих обществ за это первичное научение и социализацию младенца несет ответственность в первую очередь мать. Судя по тому, какого успеха достигли в истории их потомки – первые матери человечества отлично с этим справились!

Первостепенное место материнского труда в истории эволюции человечества еще ждет своего признания. Из-за всеобщей завороженности образом Мужчины-Охотника повсеместно принимается как должное, что коллективная охота мужчин требовала больше навыков коммуникации и социальной организации, а следовательно, именно она повлекла за собой развитие и усложнение мозга и даже положила начало человеческому обществу. На это решительно возражает Салли Слокум:

Необходимость организовать питание детей после отъема от груди, обучение все более сложным социально-эмоциональным связям, новые навыки и культурные изобретения, связанные с более экстенсивным собирательством – все это требовало большего размера мозга. Мы уделяем слишком много внимания навыкам, необходимым для охоты, и слишком мало – тем, что требуются для собирательства и выращивания малолетних детей [курсив мой][11].

Именно женщины изобрели систему «общего котла» и дележки еды на всех детей – и это стало не менее важным шагом к групповому сотрудничеству и социальной организации, чем труд Мужчины-Охотника/Вождя, возглавляющего свою стаю. Кроме того, труд женщины – матери младенца, которому нужно много времени и пространства для взросления, включает в себя и другие многочисленные стороны материнской заботы (укрывать от холода и дождя, утешать, развлекать), игру, социальное взаимодействие с другими матерями и другими детьми. Современная психология убедительно показывает, что вся эта деятельность повышает то, что называется «коэффициентом интеллекта» – и, по всей видимости, именно она сыграла критическую роль в нашем интеллектуальном и психическом «отрыве» от человекообразных обезьян. Разумеется, баюкать ребенка, стимулировать его и играть с ним могут не только матери. Но все эти виды деятельности очень далеко отстоят от стереотипного образа свирепого первобытного охотника-мужчины[12].

Значение связи между матерью и ребенком на этом не заканчивается. В мифе о Мужчине-Охотнике он изобретает и семью. Оплодотворив самку и загнав ее в пещеру поддерживать огонь, Охотник создает базовую ячейку общества, а затем обеспечивает ее, принося добычу. Американский журналист Роберт Ардри, главный популяризатор «гипотезы охотника», так наивно изображает половое разделение труда в обычной первобытной семье: «Мужчины отправляются на охоту, а женщины остаются на стоянке – по-нашему, одни идут на работу, другие сидят дома»[13]. Однако масса свидетельств опровергает этот сценарий «большого папочки», показывая, что древнейшие семьи состояли из женщин и их детей, поскольку все племенные охотничьи сообщества сосредоточивались и организовывались вокруг матери. Молодые мужчины уходили сами или их выгоняли, а молодые женщины оставались с матерями на изначальной стоянке и приводили туда своих мужчин. В этой женско-центрированной семье мужчины были чем-то случайным и периферийным: и ядро семьи, и основные связи в ней оставались женскими. Те же условия сохраняются и во множестве современных племен, так называемых «живых ископаемых», оставшихся на уровне каменного века. Как подчеркивает антрополог Уильям Айзек Томас: «Итак, дети принадлежали женщине и оставались членами ее группы. Ячейкой социальной организации всегда была женщина, ее дети и дети ее детей»[14].

В сущности, чем больше биологических свидетельств мы изучаем, тем лучше узнаем, чем обязано человечество первым женщинам. Например, именно благодаря ним большинство из нас – правши. Как объясняет Найджел Колдер: «Более умелое владение одной рукой – у современного человека, как правило, правой – женский феномен»[15]. С незапамятных времен женщины приобрели привычку носить младенца на левом боку, там, где его успокаивало биение сердца матери. Это освобождало правую руку для работы – и, по всей видимости, подтолкнуло эволюцию человека в направлении доминирующей праворукости. В поддержку «женской природы праворукости» Колдер указывает на тот факт, что вплоть до наших дней маленькие девочки осваивают преимущественное владение одной рукой, как и речь, быстрее и увереннее мальчиков.

И наконец, еще одно биологическое наследие, полученное мужчиной от женщины – и заслуживающее большей благодарности, чем получает сейчас. Мужской половой орган у приматов не слишком впечатляет. Средний Кинг-Конг не напугает женщину размерами своего мужского достоинства, а скорее вызовет сочувствие: на фоне этой горы мускулов его скромный пенис будет смотреться жалко. Однако самец человека обладает в этом плане непропорционально крупными размерами, позволяющими ему с гордостью считать себя властелином творения – по крайней мере в области ниже пояса. И этим он обязан женщине. Объясним попросту: когда femina сделалась erecta, когда поднялась на задние лапы и зашагала на двоих, угол ее вагины сместился вперед и вниз, а сама вагина сдвинулась глубже в тело. Соответственно этим изменениям развился и мужской пенис, по тому же эволюционному принципу, что и шея жирафа: вырос, чтобы достичь того, до чего иначе добраться не получалось[16]. Той же необходимостью обусловлен уникальный человеческий эксперимент: секс лицом к лицу. Будущее вида требовало, чтобы мужчина все-таки как-то входил в женщину. Однако та легкость, с которой большинство пар во время сексуального контакта переходят от фронтальной позиции к позе «сзади» и наоборот, постоянно напоминает нам о вкладе женщины в эволюционную биологию.

В сущности именно биология женщины заключает в себе ключ к истории человечества. Триумф эволюции состоялся в женском теле, воплотившись в одном ключевом адаптационном приспособлении, обеспечившем будущее нашего вида. Это был биологический переход от течки приматов к человеческой менструации. Об этом редко говорят, обычно не упоминают вовсе, однако именно ежемесячная женская менструация сохранила род человеческий от вымирания, обеспечила ему выживание и успех.

Дело в том, что течка самок у высших приматов – механизм крайне неэффективный. Самки крупных обезьян, шимпанзе, горилл и орангутанов, входят в течку редко и рожают по одному детенышу раз в пять-шесть лет. В результате весь вид оказывается под угрозой вымирания; в наше время крупных человекообразных обезьян мало, и сохранились они лишь в самых благоприятных условиях. Но самка человека может зачать не раз в пять-шесть лет, а двенадцать раз в году: выходит, ее репродуктивные возможности в шестьдесят раз выше, чем у ее сестер-приматов. Не охота, а именно менструация стала грандиозным эволюционным скачком. Благодаря женской, а не мужской адаптации человек выжил, распространился и покорил землю.

А ведь женская менструация – не просто телесный феномен, такой же, как прием пищи или дефекация. Современные комментаторы указывают, что это так называемое «женское проклятие» помогло не только увеличить потомство первых людей, но и рассеять тьму первобытного разума. В своем прорывном труде о менструации «Рана мудрости» (The Wise Wound) Пенелопа Шаттл и Питер Редгроув подчеркивают связь между лунным и менструальным циклами, существующую в первобытных обществах, и предполагают, что именно эта особенность женской физиологии пробудила в человечестве способность понимать абстракции, строить связи и мыслить символами. По мнению Элизы Боулдинг, эти ментальные функции родились на той стадии развития древнего общества, когда женщины научили мужчин пониманию чисел, счету и календарю: «У каждой женщины есть «календарь тела» – ежемесячный менструальный цикл. Несомненно, она первой заметила связь между лунным циклом и циклом собственного тела»[17]. Другие женщины-ученые посмеиваются над наивностью известного профессора Джейкоба Броновски, в документальном телесериале «Возвышение человечества» пресерьезно описавшего доисторическую оленью кость с тридцать одной зарубкой как «пример первобытного календаря, отражающего лунный месяц». В своей заметке «Появление сами-знаете-кого» Вонда Макинтайр пишет: «Да неужели? Лунный месяц длиной в тридцать один день? По-моему, куда более вероятно, что на этой кости зафиксирован женский менструальный цикл»[18].

Объективно говоря, это молчаливое свидетельство невосполнимо утраченного прошлого может фиксировать и лунный цикл, и менструальный, и тот и другой, и вообще что-нибудь третье. Однако характерно это привычное, бессознательное отрицание женских действий, женского опыта, женских ритмов, даже женской способности считать, из-за которого даже не рассматривается версия, что оленья кость принадлежала женщине и отражала события ее личной жизни.

Никакого внимания не уделяется и последствиям того, что легкая и нерегулярная течка сменилась у женщин полноценной менструацией, с кровотечениями в различном, но всегда значительном объеме, занимающими одну неделю из четырех. Как справлялись с этим первобытные женщины? Просто присаживались на груду листьев и ждали, пока пройдет? Уж очень похоже на пассивную «хранительницу очага» из мифа о Мужчине-Охотнике – и вряд ли стоит ожидать, что собирательницы пищи, от которых зависело выживание племени, могли 25 процентов своего времени просиживать без дела. Но если во время менструации женщины двигались, поток крови должен был раздражать кожу на внутренней поверхности бедер и заставлять ее болезненно трескаться, особенно в холодную и ветреную погоду, а в жарком климате к этому добавлялась опасность инфекции. Причем такие повреждения едва ли успевали бы зажить до следующей менструации.

Женщины должны были искать решение; и нетрудно предположить, какое. Известно, что в дикой природе самки обезьян во время течки подтираются охапками листьев. В современных культурах, находящихся на уровне каменного века, женщины шьют или вяжут одежду, слинги для детей, сумки или мешки для того, что им удается собрать. Скорее всего, первые женщины изобрели себе менструальные слинги или пояса с какими-то подушечками, впитывающими кровь. И в наши дни как маори, так и эскимоски пользуются «прокладками» из мягкого мха, а индонезийки изготавливают своего рода «тампоны» из растительных волокон. Женщины племени азимба в Центральной Африке делают из растительных волокон «прокладки» и удерживают их на месте при помощи овального слинга из мягкой козьей шкуры, прикрепленной к ременному поясу[19]. Сложно не прийти к выводу, что женщины, сумевшие благополучно вынянчить и вырастить человечество, способны были эффективно решать и проблемы с собственным телом.

Несомненно одно: подобные предметы, как и другие свидетельства технологий первобытных женщин, не могли дойти до наших дней. Да если бы и дошли, кто бы счел их достойными внимания? На всех уровнях, от научных исследований до художественных фантазий, общий интерес вызывают все стороны жизни первобытного мужчины. Но ни в научных, ни в популярных сочинениях мы не встретим ни малейшего внимания к тому, что антрополог Дональд Джохансон, первооткрыватель первобытной женщины-гоминида «Люси», презрительно отметал как «аргумент от течки» – хотя бы упоминания о важности биологического перехода женщин к менструации. Как писал Джохансон: «Я не верю в то, чего не могу увидеть и потрогать – а ископаемой течки я никогда не встречал»[20]. И в самом деле, как ее потрогаешь?

Целые поколения комментаторов-мужчин, как и Джохансон, сознательно закрывают глаза и на сами факты эволюции первобытной женщины, и на их важные последствия. Вместо этого они настаивают на изображении первобытных женщин как сексуальных игрушек для мужчин. «Их откармливали для брака, этих скво каменного века, – писал Герберт Джордж Уэллс. – Женщины были рабынями старшего из мужчин, он распоряжался ими и их защищал». Какова эротическая фантазия![21] Для Роберта Ардри появление менструации – всего лишь удача для мужчин. Когда самка примата входила в течку, рассказывает, истекая слюнками, Ардри – она «ловила сексуальный джекпот… устраивала развлечение для всех, и сама получала максимум мужского внимания»[22]. Но течки случались нечасто и продолжались недолго; чтобы привлечь охотника домой с холмов, требовалось что-то посерьезнее. Так что первобытная женщина научилась обращать течку в менструацию. Это сделало ее сексуально доступной и готовой к мужским ласкам круглый год; теперь она в любой момент могла отдаваться своему повелителю и получать за это долю добычи – первый исторический пример освященного временем quid pro quo.