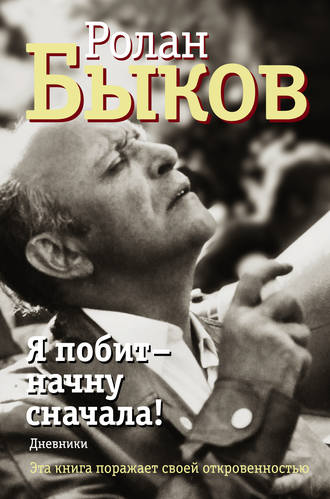

Ролан Быков

Я побит – начну сначала! Дневники

1981 год!

С Новым годом! В этом году еще одна круглая дата – 30 лет со дня окончания института, 30 лет профессиональной работы. По факту, конечно, больше. Лет 35. Очень надеюсь на этот год. Очень.

Почти 6 часов сидели с Леночкой у телевизора. Новый год встречали, едва выскочив из ванной, Лена – за три минуты до Нового года. Встречала с мокрыми волосами. Причем все успели: и переставить мебель, и убраться, и одеться. Было красиво, добро, нежно и просто.

Моя надежда закалилась

И стала верою давно,

Мне в этом мире суждено

Носить себя всю жизнь «на вырост».

Я длинноват еще себе,

Широковат в плечах немного,

Но я покорствую судьбе —

Надеюсь, подрасту дорогой.

«Дорога – не скажу, куда…»

Слова великого поэта.

А я и не спрошу про это,

Я очень не хочу туда.

Хочу идти своей дорогой,

Искать мне видимую даль,

Мой свет – любовь, мой свет – печаль,

И мне не скучно, слава Богу!

Легко и весело шагать,

Своей веселою дорогой,

Своей протоптанной тревогой

Туда, где главное – не лгать.

Работать надо начинать с первых дней года, определив суете ее естественное место. Вот «Сказка», «Соблазнитель», «Мама, война!». Вот книжки, статьи.

К 23.01.81 г

Вечер Ромма

Я встретился с Михаилом Ильичом Роммом 20 лет назад (20 с лишним!).

До этой встречи он для меня был «Пышкой», «Мечтой», «Лениным в октябре» и «Лениным в 1918 году», «Ушаковым», «Человеком № 217». Он был достаточно абстрактен. И моя должность главного режиссера театра в Ленинграде ни в чем меня не убеждала.

Это был конец 50-х годов. Я был сыном того времени. Поколение, возникшее после войны, сменило моду на возраст.

Мне было дано 40 минут – проговорили мы с ним четыре с половиной часа. Я уехал в Ленинград, и тут же получил приглашение работать на «Мосфильме» в объединении Ромма, и вернулся в Москву. На худсоветах мне первому давали слово.

На худсоветах: Ромм, Райзман, Калатозов, Чухрай, Швейцер, Алов и Наумов, Басов, Ордынский, Чулюкин, Карелов, Малюгин, Антонов, главный редактор Людмила Белова.

Обсуждения – Ромм хохотал. Он рассказывал об Америке, праздновали его день рождения. Он снимал «9 дней одного года».

Я принес «Айболита». Разговор с Роммом и Райзманом.

Ромм смотрит смонтированные части. Привести к итогу:

1) Вот какое было время!

2) Вот что такое был худсовет.

3) Вот что такое художественный руководитель.

Существование М.И. Ромма всегда помогало людям, вот и сейчас он, сохраненный в нашей памяти, полемизирует со временем – он как бы обнаруживает несостоятельность нашего времени.

Дома чисто, празднично. Хочется работать!

03.01.81 г

Сегодня надо подготовиться ко всем делам на неделю. С утра я обещал позвонить Маре Микаэлян. Надо что-то ей сказать по поводу «Доходного места». Надо четко ей сказать – пусть будет музыка, пусть будут стихи, пусть будут пробы. Никаких гарантий я дать не могу. Вот мои сомнения: 1. Опять петь? – Тогда что? Как? Что это будет? 2. Что есть Жадов? Что у нас за конфликт? 3. Значение роли и объем. 4. Что за конфликт с женой?

У Юнны Мориц – лошади взлетели,

Как стая белокрылых лебедей.

Взлетела стая белокрылых лошадей.

А что? Пусть полетают, в самом деле.

Ведь пони уж набегались по кругу,

Так отчего же не потрафить другу,

Пускай теперь, хотят иль не хотят,

Собратья пони в небо полетят.

Никитины об этом пропоют,

И будет поэтический уют.

Рассказ Милы Голубкиной[59]

У Ермолинского был день рождения, я вышла в полной растерянности: времени оставалось мало, нужно было купить подарок, цветы и средство против блох (у нас развелись блохи от кошки, а у сына на них аллергия). Я не могла решить, за чем именно кинуться раньше, и вдруг увидела человека, обвешанного туалетной бумагой. Сначала не поняла. Но когда увидела третьего, поняла, наконец, что где-то дают туалетную бумагу. По идущим догадалась, где: во дворе!

Полутемно. Головы копошатся во дворе угла. Слышен визгливый крик продавщицы поверх голов: «Некогда тут с вами, буду я вам тут считать! Берите ящиками!»

Все стали скидываться – по 6 рублей, брать ящиками. Я не могла найти компанию, я скооперировалась с одной женщиной. Набила две сумки и поняла, что больше набивать некуда. А тут уже скандал – у кого-то стащили деньги. У кого-то оказалось не 20 рулонов бумаги, а 19. А мне класть некуда… Вдруг вижу – мужчина одинокий со своими шестью рублями. Я ему: «Вам нужна туалетная бумага?» Он мне с радостью: «Родная! Дорогая! Какое счастье!..»

Перегрузила бумагу, а он мне: «Стою в темноте с интересной женщиной, и счастье, что она продала мне туалетную бумагу».

Пришла к Ермолинским, подарок купить уже не успела – купила только розы и захватила два мотка бумаги. Стесняясь, сунула Татьяне Александровне, жене. А она мне: «Ой, откуда?! Где ты достала? Это же лучший подарок!!!»

Прочел сценарий Дениса Драгунского «Фиктивный брак». А что? Есть неплохие страницы. Иные хуже начинали.

Договорился с Милой Голубкиной, чтобы она на него обратили внимание.

09.01.81 г

«Мой Блок!» – открытие.

Мой Бог – наитие.

На белом свете,

На белом снеге.

Страдал от пошлости,

От бабьей дошлости,

И мироздания

Тащил вериги.

Не обольщаясь,

Не совращаясь,

Измучен жаждой,

Он пил из луж.

Любовь – сомненье

И вдохновенье,

«Изменник гордый».

«Несчастный муж».

Лились из света

Слова поэта,

По капле тихо

Сочилась жизнь.

12.01.81 г

Был вечер Михаила Ромма,

Он был одет в простую раму,

А в раме Ромм – в кино и дома:

На оду шли – смотрели драму.

Все было медленно и грустно.

Кто сдержан был, а кто смелее,

И все прихвачено искусно,

Как первым льдом, чуть-чуть елеем.

И снова Ромм предстал пред нами —

Искатель, весельчак, рассказчик,

Добряк, мудрец, душеприказчик,

Учитель, друг и наше знамя.

Но в тишине огромной залы

Каким-то зовом из загробья

Фигура страшная вставала

Живого подлинно-подобья.

И прояснялось вдруг наглядно,

Как рот вдруг стал подобным щели,

Как в нашем доме неприглядном,

Минуя цель, выходят к цели.

Тогда понятно, что не прожил

Он лет отпущенных далека,

Когда понятно, что лишь выжил

Он чудом до такого срока.

И птичий профиль не случайно —

Он был меж нами вещей птицей,

А сам горел свечой венчальной

На свадьбе черта и тупицы.

И святость этого не святость,

А больше: жертва состраданья,

Кинематографа завзятость

В нем вызывала раскаянье.

Да, весельчак, мудрец, насмешник,

Последний рыцарь дела чести,

Но больше – кающийся грешник,

В себе носящий жажду мести.

Что-то приятное есть в том, что слова «паек» и «пайка» имеют один корень.

Слишком много серьезных слов звучало сегодня, как «Привет супруге!»

01.02.81 г

Дача у Юлиана Семенова – вполне особняк по западному образцу. На ночь выпускает собак (двух). Два этажа. Красиво. Был писатель-социолог Гарбовский. Приехал какой-то фээргэшный академик писать, что читают русские. Говорили о пути написания книги. Гарбовский слегка преподавал академику, хотел, и очень, быть полезным. Юлиан вел себя «от имени…» От имени новой советской послевоенной интеллигенции. Две прелестные дочери прислуживали – получалось очень мило и роскошно.

Старшая – художник (брюнетка), младшая, которую зовут Оля (кличут дома «Толстая»), – само очарование, 12–13 лет.

Толковали о Спор-клубе. Честно – не вижу, что будет. Далецкий – его друг: я не скрыл от него своего отношения к этому болтуну-паскуде. (Передача о личности, по Далецкому, – вещь простая и требует лишь осведомленности. Если спросить у него, он все объяснит и можно жить припеваючи. И все проблемы – это просто по молодости! Вот уже действительно сволочь! И даже не вполне ясно – заблуждается или сознательно подличает. Или боится?)

Семенов показался мне интересным, но он был слегка на взводе и «при деле» – встречал фээргэшника, причем не совсем так, как, мне казалось, это нужно делать. Даже если Семенов – работник органов безопасности или тот свободный человек, через которого могут идти неофициальные контакты, – он писатель.

02.02.81 г

4-го в Союзе встреча с молодой режиссурой. Кто ходит на эти встречи – неясно, зачем ходят – тоже. Будут показывать «Айболит-66», а параллельно в Белом зале будет просмотр и обсуждение Дружининой. Наверное, в маленьком зале. О чем говорить? Стоит ли?

Разговор об этическом, наверное, интересует больше меня, чем молодых. Разговор об этическом – это боль. Но у ребят свое болит. Раскрыть какие-то вещи в творческом процессе у нас в кино? Например, путь к всеобщему пению!!! К поносу музыкального, поющего фильма. Когда пошла пьеса «Факир на час», там был заика. Он не мог говорить – врач ему сказал: «Пой!» Фельетон Жванецкого: те, кто говорит, – «этого не надо». Те, кто поет, – пожалуйста!

Эстрада и кинематограф пошли друг другу навстречу, эстрада и искусство слились в «Женщине, которая поет». Критерий сдвинут – все можно. Серость взбесилась, она претендует на талантливость. Бездарная девушка снимает в Минске «с рук», как Лебешев, она не может, не умеет, но кто ей запретит? Серость все сметает на своем пути, претензии на талант могут стать столь же смешными, как претензии на аристократическое происхождение. Дуют ветры массовой культуры, где мода – доминантна в зрительской ориентации. Но! Но своеобразие момента состоит в том, что хоть бездарное и талантливое живет в одной коммунальной квартире, талантливое остается талантливым, бездарное – бездарным.

Где все-таки критерий? Первое: чтобы не путаться, надо установить свой счет. Надо спокойно относиться к завышению «общественных» оценок бездарных произведений, надо спокойно относиться и к успеху Москвы, которая слезам не верит. И не надо отмахиваться от этого успеха. Надо сегодня больше доверять своим глазам! Это чтобы не совсем запутаться. Это чтобы иметь что-то за душой.

Итак, нарисую я ребятам веселенькую картинку и призову их к отрицанию сегодняшнего момента? Во-первых, они это знают без меня, во-вторых, так ли уже надо им это? Не нужно ли их ободрить?

Да, обсудить, но без равнодушия к их судьбе. С верой в них. С верой в наше искусство, в кино и т. д. – так, наверное.

Но ведь стало немилосердно трудно! Их интересует не это, им не легче, мое «трудно» – им счастье. Их интересует: «Как у Никиты Михалкова?» Что делать, чтобы получилось?

Им надо общаться. Говорить между собой. Вместе отдыхать? – Фи, какие бредни! Лично им это не нужно!

Так что же нужно от меня? Как работать с актером, как работать с детьми, как любить актера! Им надо рассказать об абстракционизме и фольклоре, об абсурдном и фольклоре, им надо рассказать о движении фантастического и реального, Им надо рассказать о создании произведения, о создании законов произведения. Это слишком частное нарушение.

Им надо рассказать о себе, о детском кино, об «Айболите», о критике, о глупости критики.

Все это надо бы рассказать, да кто будет слушать?

С ними можно посоветоваться.

Итак: завтра узнаю, кто будет, и решу, что говорить.

Кончается последняя страница,

Но рано, рано подводить итог,

Быть может, это только лишь исток,

И хлынет вешней радости поток

И потечет, и в дали заструится!

Кончается последняя страница!

И это, право, вовсе не причал,

Тут лишь начало тысячи начал,

Чтоб только темной ночью не скучал,

Когда от этой тесноты не спится.

Кончается последняя страница!

За нею снова первая придет,

Мгновенье озарит, признанием замрет,

И много первых будет, знаю наперед.

И снова бой! Покой нам только снится.

Любимая! Средь тысячи страниц

Средь всяческих фигур и многих лиц,

Как жизни целой свет,

Означится в слепящей темноте

Еще одним штрихом на том холсте

Наш слитый воедино силуэт.

Маленькая квадратная серая тетрадь

1981–1982

1 декабря 1981 года в Дневнике Быкова появляется запись: «Хочу ставить “Чучело” Железникова».

Книга Владимира Железникова, известного детского писателя, по которой поставлен фильм, возникла в жизни Быкова в нужное время и в нужном месте.

В нашей новой квартире шел ремонт, и мы жили в моей маленькой. Над нами жил режиссер Савва Кулиш, добрый товарищ со времен совместной с Быковым работы над фильмом «Мертвый сезон». Мы тесно общались, часто сиживая на его крохотной кухне. Ролан был в поиске материала для новой картины. После семи лет вынужденного простоя ему трудно было найти то, что грело душу. Премия за лучшую режиссуру фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», полученная на Всесоюзном фестивале в Кишиневе, руководство Госкино СССР ни в чем не убеждала. «Выкрутасы», – назвал картину зампред Госкино.

Однажды к нам зашел Савва и принес книгу: «Прочтите, ребята, кажется, это то, что вам нужно». Повесть была написана его родственником, мы «напряглись». Я начала читать первая, потом в туалете читал мой сын, потому что уже было поздно, а он не хотел расставаться с книгой. Обрыдавшись над историей Лены Бессольцевой, я сказала Ролану: «По-моему, это то, что ты ищешь». В пять часов утра свет еще горел. Книжка полетела в потолок. «Что, будешь ставить?» – спросила я. «А куда денешься», – ответил Ролан. Окончательно проснувшись от этого ответа, я поняла, что уже не будет силы, которая сможет его остановить в желании снимать фильм «Чучело». Но пока шла работа по разным направлениям: «Доходное место», «Душа», «Куда исчез Фоменко?»…

08.05.81 г

Итак – роль у Стефановича[60]. Вся история кажется мне гнилой. София Ротару – реванш Саши перед Пугачевой, социалистический вариант мелодрамы, где в финале не гибель, а надежда – черт знает что! Но в самой роли есть большие возможности волнующих меня тем: взаимоотношения людей из стада с талантом, с личностью, потом сегодняшнее понятие «большой дружбы», которая на деле – приятельство, не более, а предательство уже даже не предательство, а само собою разумеющаяся последовательность. Автоматизм сегодняшнего предательства, автоматизм во взаимоотношениях, принявший вид естества и реальности, как бы разоблачающий идеализм.

Если они перепишут роль так, как мне хотелось бы, чтобы в каждой сцене был анекдот, и все – и серьезное, и проходное – говорилось бы со сквозной, тотальной, самодовлеющей, все разъедающей иронией, было бы дело. Ведь в результате всей системы отношений открылось бы не просто равнодушие, а победа над талантом!

И талант гибнет, а друг первым забивает крышку гроба, в котором еще живой человек. Все гнусное должно быть одето во все идеальное. Когда он в конце добивает ее своей изменой – это у него откровенность, он не может лгать!

Альберт Леонидович дружит безответственно и беспринципно: он льстит (хорошее слово и кошке приятно), он врет (зачем обострять, кому нужна правда: «Обмани меня, но улыбнись мне»), он использует чужой труд (тут самая широкая возможность демагогии в области нравственности), он заставляет личность впадать в суету и талдычит: «Служенье муз не терпит суеты», а сам рвач и в этом случае твердит о том, что он земной человек, спекулирует на любви героини к высокому – и в этом его власть над ней.

– Ты – гений! – твердит он. – Я – бездарность!

А в конце она для него уже его ученица!

Это не администратор, то есть не профессия меня интересует, – он паразит, вошь, клоп на теле таланта, на голой душе личности.

Он думает только о своей выгоде и твердит, что о своей выгоде не думает. Он наглый лгун и твердит, что никогда не обманывает; он наглец и заверяет, что это чисто внешне; он ничего не понимает и притворяется знатоком.

Он дешевый, точнее, уцененный временем Сальери.

И еще хорошо бы ему быть откровенным, хорошо бы любить раздеваться, говорить о себе грязные правдивые вещи, практически требуя откровения, провоцируя… благородство.

Роль у Мары Микаэлян в «Доходном месте». Вот уж загадка! Вышневский у Островского очень функционален. Он обслуживает Жадова и всю конструкцию мысли. Выбор меня на эту роль – превращение великой пьесы в плохую оперетку? Это власть! Это респектабельность! Это убежденность! С этим борется Жадов. А все начинается с приставания к жене по молодому делу. Зачем?

Предположение первое: его любовь и страсть превратились в ненависть, в уничтожение своей жертвы, в издевательство, в садизм.

Он жулик (как оказывается)… и она это знает. Очень может быть, что ее слова «неправда, вы и раньше…» – она просто не договорила, но он дал ей пощечину и потом валялся в ногах, умоляя о близости.

Он ее целует, она бесчувственна! Он открылся в любви, как последний хам. И мы видим, что он может убить!

В песнях он «философствует!».

Он умирает не побежденный, а наоборот: сдохну – и все «шито-крыто!».

«Не взять его живым правосудию!» Он действительно реалист, но философ низкого, поборник грязного, рыцарь подлости и гений негодяйства.

В признаниях в любви, как это выстроено в сценарии, должно быть движение в сторону сбрасывания маски и открытия в нем сущности.

А другое решение – бытовое: он искренне любит и искренне не верит в «жадовщину». Он ничтожен и мелок – оттого и генерал (но это почему-то скучно, и думать об этом скучно, и мысль о роли сразу клюет носом и засыпает).

Но введение куплетов все меняет. Генерал, поющий куплеты, – уже фигура несерьезная. Нечего Маре апеллировать к Островскому. Хотя в масштабе это касается всего действия.

(Очень неприятно работать с Г. Гладковым – он уже ощущает себя вполне автором вместо Островского – так и кажется, что он хотел бы сказать: фильм должен сниматься к музыке, а не наоборот.)

Роль в Одессе – очень нравится. Это Твен! Это «Том Сойер»[61]. Скромный человек, мечтавший о своем достоинстве, когда его оклеветали и назвали убийцей, – сам поверил в свое убийство и… что-то в его жизни сбылось!

Твена надо попробовать играть по-феллиниевски. Фигура должна быть особенная, гротескная. Только тогда она станет кинематографически живой. Как хотелось бы приклеить огромный нос. Это американец эпохи подъема. Он верит в себя и в свое супердостоинство, как и в то, что может стать президентом, если захочет. Он бесконечно наивен и при этом серьезен, вернее, потому так и серьезен.

08.05.81 г

Вот оно, возмездие за беспринципность, – прислали из Риги сценарий. «Гарен» – главная положительная роль. И хорошая, и сердечная, и съемки приятные, и прибалты интеллигентные – как говорится, ешь – не хочу! А тут уже три роли, две поездки, выпускать Мишу и Любу[62], лекции на курсах.

Сценарий, может быть, и скучноватый: мало событий, написан микромир, где сын и отец.

09.05.81 г

Итак, Вышневский! (К встрече с М. Микаэлян.)

Первая сцена: Начало роли «великого» чиновника – унижение в семье. Его не любят. Он купил жену, но не купил любовь. Далее: у него просят место. Далее – он побеждает Жадова и – терпит крах!

То, что сажают (хотят судить), – для этого мира не есть поражение. – Это – «не повезло». Позиция хапуг побеждает несмотря на это.

Конечно, у Островского такое начало роли – открытие, ибо при его чине унижение перед женой в те времена было ясным и не однозначным, ее правота – сомнительна.

У нас это водевильно и поэтому неинтересно. После этого разыгрывать большого чиновника очень сложно, и разоблачать нечего.

Тут у Островского пролог к правоте Жадова. (Позиция Жадова очень уж была сомнительна!) А нам что делать?

Портрет очень бы помог.

Сплошные вопросы и никаких пока ответов.

1. В чем смысл построения роли? Точнее, в чем радость мысли? (Просто смысл наскрести всегда можно, но важна не убогость смысла, а его радость!)

2. Вышневский сильно деформирован куплетами. Надо разобраться, как и в какую сторону? Кто он в этой системе образов? Желанное и невозможное для Юсова? Мечта Белогубова? Это апологет позиции, это столп общества. Он гибнет, но позиция его побеждает, так? Или нет? Или… это серия этюдов на мнимое величие? Или… это комичность и ничтожность фигуры кажущегося столпа? Что это?

3. Любит ли он жену? Он хочет ее любви! Он ее хочет. Он воюет за нее. Покупает ее. Почему-то все время кажется, что он ненавидит ее почти так, как Жадова (это выясняется во второй сцене). Или все-таки любит?

4. Он прав или нет? А может быть, в чем-то глубоко прав?

5. Тут во всем вопрос жанра. По жанру это фигура комедии. Но это – великий мира сего! Его должны играть, он – сила, и это яснее всего в страхе перед ним собственной жены. Она – героиня. Зоя Космодемьянская. Ее сила – это слабость, но и непреклонная холодность. Она и руки наложить на себя может.

К портрету борзые собаки (хотя их держали в поместьях).

Спальня ее с попугаями и пальмами. Могут прислуживать негры – арапы.

Сборы в постель к жене! (Возраст!) Надо выпить рюмку, подышать и т. д.

09.05.81 г. Вечер

Обо всем договорились с Марой. Хочется сделать, чтобы вылез из него Белогубов и Юсов – плебс и хам (во второй сцене)… Поглядим. Замысел предложил Маре я такой:

Генерал Вышневский был ничтожеством, шутом, но… в том-то и дело, что ничтожества и шуты в мире «доходных мест» – великие люди. Это великий человек. Ничтожество оказывается сильнее и умнее, чем думалось…

Что ж, вполне интересно, если прочитается, а прочитается, если сыграю финал.