Ричард Роудс

Создание атомной бомбы

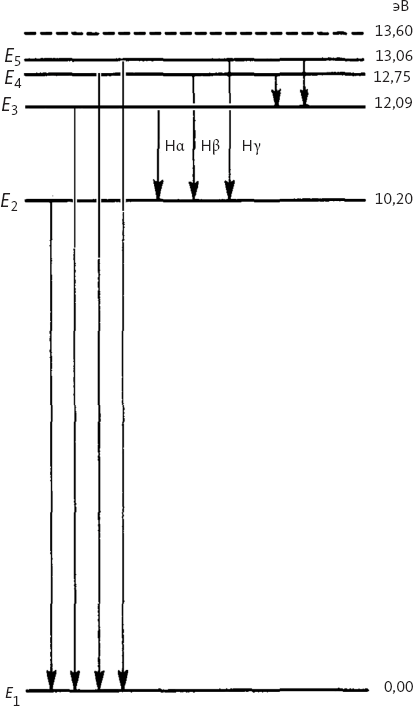

А именно ему немедленно стала ясна связь между его электронами на орбитах и линиями светового спектра. Бор предположил, что электрон, связанный с ядром, в нормальном состоянии занимает устойчивую базовую орбиту, которую называют основным состоянием. При поступлении в атом дополнительной энергии – например при нагревании – электрон перескакивает на более высокую орбиту, то есть в одно из более высокоэнергетических состояний, и оказывается на большем удалении от ядра. При дальнейшем поступлении энергии электрон продолжает перескакивать на все более высокие орбиты. Если поступление энергии прекращается – если оставить атом в покое, – электроны начинают перескакивать обратно в свои основные состояния:

При каждом таком скачке электрон испускает фотон с соответствующей энергией. Скачки – а следовательно, и величины энергии фотонов – задаются постоянной Планка. Вычитание энергии W2 более низкого устойчивого состояния из энергии W1 более высокого устойчивого состояния дает величину, в точности равную энергии света, то есть hν.

Из этого изящного упрощения, W1 – W2 = hν, Бору удалось вывести серию Бальмера. Оказалось, что линии серии Бальмера точно соответствуют энергии фотонов, которые электрон водорода испускает при скачках с одной орбиты на другую в направлении основного состояния.

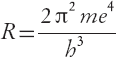

После чего, совершенно поразительным образом, из несложной формулы

(где m – масса электрона, e – его электрический заряд, а h – постоянная Планка, то есть только фундаментальные значения, а не произвольные числа, выдуманные Бором) Бор получил постоянную Ридберга, причем вычисленное значение совпало с измеренным на опыте с погрешностью менее 7 %! «Ничто на свете не производит на физика более сильного впечатления, – отмечает один американский физик, – чем численное согласие между экспериментом и теорией, и я, бывший свидетелем появления этой формулы, не думаю, что численное согласие в принципе может быть более впечатляющим, чем в этом случае»[331].

Работа «О строении атомов и молекул» имела для физики судьбоносное значение. Она не только предложила пригодную к использованию модель атома, но и показала, что события, происходящие на атомном масштабе, имеют квантовую природу: дробна не только материя, состоящая из атомов и других частиц, но и происходящие в ней процессы. Процессы прерывны, и «гранулой» процесса – например движения электрона внутри атома – является постоянная Планка. Таким образом, старая механистическая физика была неточной; она давала хорошее приближение, работающее для событий крупномасштабных, но оказалась не в состоянии учесть тонкости атомного уровня.

Бор был рад спровоцировать такое столкновение между физикой старой и физикой новой. Ему казалось, что оно должно быть плодотворным с точки зрения развития физики. Поскольку любая оригинальная работа мятежна по своей природе, его статья была не только исследованием физического мира, но и политической декларацией. В некотором смысле в ней предлагалось начать реформистское движение в физике: ограничить ту область, на которую она претендовала, и очистить физику от эпистемологических заблуждений. Механистическая физика стала авторитарной. Она переоценивала свои масштабы, утверждая, что Вселенная и всё в ней жестко подчинены механистическим причинам и следствиям. Геккелианство было доведено в ней до предела, до полной омертвелости. Оно угнетало Нильса Бора так же, как геккелианство биологическое угнетало Кристиана Бора, как сходный авторитаризм в философии и буржуазном христианстве угнетал Сёрена Кьеркегора.

Например, когда первую часть статьи Бора увидел Резерфорд, он тут же обнаружил в ней одну проблему. «Я обнаружил серьезное затруднение в связи с Вашей гипотезой, – писал он Бору 20 марта, – в котором Вы, без сомнения, полностью отдаете себе отчет; оно состоит в следующем: как может знать электрон, с какой частотой он должен колебаться, когда он переходит из одного стационарного состояния в другое? Мне кажется, что Вы вынуждены предположить, что электрон знает заблаговременно, где он собирается остановиться»[332][333]. В 1917 году Эйнштейн показал, что физический ответ на вопрос Резерфорда должен быть статистическим: все частоты возможны, и реализуется наиболее вероятная из них. Однако сам Бор отвечал на этот вопрос в более поздней лекции в более философском и даже антропоморфном ключе: «Принимая за основу неделимость кванта действия, автор настоящей работы предложил представить каждое изменение состояния атома как индивидуальный процесс, который нельзя описать детально и в ходе которого атом переходит из одного так называемого стационарного состояния в другое… Мы здесь так далеко отходим от причинного описания, что каждому атому в стационарном состоянии мы предоставляем свободный выбор между различными возможностями перехода в другие стационарные состояния»[334][335]. «Ключевые слова» этого утверждения, как мог бы сказать Харальд Гёффдинг, – это слова индивидуальный и свободный выбор. Бор утверждает, что изменения состояния индивидуального атома непредсказуемы; ключевые слова окрашивают это физическое ограничение личными чувствами.

Собственно говоря, статья 1913 года имела для Бора большое эмоциональное значение. Это был замечательный пример того, как работает наука, и того ощущения подтверждения собственной личности ученого, которое может дать ему научное открытие. Собственные эмоциональные заботы Бора позволили ему осознать ранее никем не замеченные закономерности природного мира. Параллели между психологическими тревогами его юности и его интерпретацией атомных процессов настолько необычайны, что, если бы его статья не обладала такой огромной предсказательной силой, выдвинутые в ней предположения казались бы совершенно необоснованными.

Например, Бор весьма серьезно относился к вопросу о свободе воли. Обнаружение своего рода свободы выбора внутри самого атома было настоящим торжеством его системы убеждений. Раздельные, дискретные электронные орбиты, которые Бор называл стационарными состояниями, напоминают стадии Кьеркегора. Также напоминают они и о попытке Бора переопределить проблему свободы воли при помощи раздельных, дискретных римановых поверхностей. Если между стадиями Кьеркегора существуют разрывы, преодолеть которые можно лишь скачкообразным изменением верований, то и электроны Бора прерывистым образом перескакивают с орбиты на орбиту. Одно из двух «основных допущений»[336] статьи Бора, на которых он настаивал, заключалось в том, что положение электрона между орбитами нельзя не только рассчитать, но даже и представить себе. Его положения до и после перехода абсолютно не связаны друг с другом. С этой точки зрения каждое стационарное состояние электрона есть состояние завершенное и уникальное, и именно такая цельность определяет его устойчивость. Напротив, непрерывные процессы, предсказываемые классической механикой, которые Бор, по-видимому, ассоциировал с бесконечной рациоцинацией лиценциата, разрывают атом на части или запускают спиральное падение, ведущее к его гибели.

Возможно, Бор справился с эмоциональным кризисом своей юности отчасти благодаря тому, что призвал на помощь бывший у него в детстве дар буквального мышления. Как известно, он настаивал на том, что физика должна быть прочно привязана к фактам, и отказывался выводить рассуждения за пределы подтвержденной на опыте физической реальности. Он никогда не был создателем систем. «Бору свойственно избегать слова “принцип”, – говорит Розенфельд; – он предпочитает говорить о “точке зрения” или, еще лучше, “аргументе”, то есть ходе рассуждений. Также он редко упоминает “законы природы”, а говорит скорее о “закономерностях явлений”»[337]. Такой выбор терминологии вовсе не был вызван ложной скромностью Бора; он напоминал самому себе и своим коллегам, что физика – не грандиозная философская система авторитарных заповедей, а просто, по его излюбленному выражению, способ «задавать вопросы Природе»[338]. Сходным образом он объяснял и свойственную ему сбивчивую, несвязную речь: «Я стараюсь говорить не более ясно, чем думаю»[339].

«Он отмечает, – добавляет Розенфельд, – что идеализированные концепции, которые мы используем в науке, в конечном счете неизбежно происходят из повседневного жизненного опыта, который сам по себе уже не поддается дальнейшему анализу. Поэтому каждый раз, когда две такие идеализации оказываются несовместимыми друг с другом, это может означать только, что на их справедливость наложено некое взаимное ограничение»[340]. Бор нашел средство от раскручивающейся спирали сомнений в выходе из того, что Кьеркегор называл «волшебной страной воображения»[341], и возвращении в реальный мир. В реальном мире материальные объекты сохраняются; значит, их атомы, как правило, не могут быть неустойчивыми. В реальном мире иногда кажется, что причины и следствия ограничивают нашу свободу, но в других случаях мы знаем, что выбор остается за нами. В реальном мире сомнения в существовании не имеют смысла; само сомнение доказывает существование сомневающегося. Значительная часть трудностей происходит из языка, этой ускользающей среды, в которой, по мнению Бора, мы безнадежно подвешены. «Неверно думать, – неоднократно говорил он своим коллегам, – будто задача физики состоит в выяснении того, как устроена природа», – именно эту область объявила своей классическая физика. «Физика занимается тем, что мы можем сказать об устройстве природы»[342].

Позднее Бор развил идею о взаимных ограничениях, ведущих к совершенствованию знания, в значительно большей степени. Она стала глубокой философской основой как для его общественной деятельности, так и для его физики. В 1913 году он впервые продемонстрировал ее силу в качестве средства решения задач. «Было ясно, – вспоминал он в конце своей жизни, – и именно в этом и заключалось значение атома Резерфорда, что мы нашли нечто такое, после чего какое бы то ни было продвижение вперед возможно только путем радикальных изменений. И именно поэтому [я] тогда занялся этим вопросом так серьезно»[343].

4

Заранее вырытая длинная могила

День приезда кайзера был великим днем в жизни Отто Гана. 23 октября 1912 года[344], в день торжественного открытия двух первых Институтов кайзера Вильгельма, химического и физико-химического, – в это время Бор в Копенгагене приближался к созданию своего квантового атома, – в Далеме, юго-западном пригороде Берлина, было сыро[345]. На императоре Вильгельме II, старшем внуке королевы Виктории, был плащ, защищавший от дождя его мундир; темный воротник его шинели выделялся на более светлой ткани плаща. Официальные лица, шедшие в установленном порядке за императором, – первыми из них были его школьный друг Адольф фон Гарнак и выдающийся химик Эмиль Фишер – обходились темными пальто и цилиндрами; те в конце процессии, у кого были зонты, несли их закрытыми. Школьники выстроились вдоль тротуаров блестящей от дождя улицы с фуражками в руках, как солдаты на параде. Они стояли, по-детски изображая стойку «смирно», обратив благоговейно застывшие, мечтательные лица к проходившему вдоль их строя тучному человеку средних лет с закрученными вверх усами, который верил, что властвует над ними по божественному праву. Им было лет по тринадцать-четырнадцать. Вскоре им предстояло стать солдатами.

Чиновники Министерства культуры убеждали его императорское величество оказать поддержку германской науке. В ответ на их просьбы он предоставил землю бывшей императорской фермы под научно-исследовательский центр. Затем промышленные компании и правительство внесли в научный фонд, Общество кайзера Вильгельма, обильные пожертвования на работу предполагавшихся институтов, число которых к 1914 году достигло семи[346].

Общество начало свое официальное существование в начале 1911 года, и его первым президентом стал богослов и сын богослова Адольф фон Гарнак. Императорский архитектор Эрнст фон Инне энергично взялся за дело. Кайзер приезжал в Далем на торжественное открытие первых двух завершенных зданий, и ему должен был особенно понравиться Институт химии. Он был построен в глубине широкой лужайки на углу улиц Тильаллее и Фарадейвег: три этажа, облицованные тесаным камнем и усеянные окнами по шесть стекол, крутая, остроконечная шиферная крыша и установленный на уровне крыши над главным входом классический фронтон, опирающийся на четыре дорические колонны. Вдоль поперечной улицы от здания отходило боковое крыло. Между основным корпусом и боковым крылом выступала наподобие шарнира круглая башня, резко поднимающаяся до высоты четвертого этажа. Фон Инне увенчал эту башню куполом. Утверждается, что башня была задумана в качестве уступки вкусу кайзера. Поскольку чувство юмора не входило в число достоинств Вильгельма II, башня ему несомненно понравилась. Ее купол был выполнен в форме гигантского «пикельхаубе», опереточного шлема с пикой, который носил и сам кайзер, и его солдаты.

Оставив Эрнеста Резерфорда в Монреале, Ган переехал в 1906 году в Берлин, где он должен был работать в университете вместе с Эмилем Фишером. Хотя Фишер занимался органической химией и мало что знал о радиоактивности, он понимал, что эта область приобретает все большее значение, а Ган – первоклассный специалист в ней. Он организовал Гану рабочее место в столярной мастерской, находившейся в подвале его лаборатории, и устроил его на должность приват-доцента, что дало не столь прогрессивным университетским химикам повод сетовать на ужасное падение нравов. Химик, утверждающий, что может находить новые элементы при помощи электроскопа с золотой фольгой, наверняка должен был оказаться в лучшем случае посмешищем[347], а то и попросту мошенником.

Ган обнаружил, что университетские физики ближе ему по духу, чем химики, и регулярно бывал на физических коллоквиумах. На одном из таких коллоквиумов осеннего семестра 1907 года он познакомился с австрийкой Лизой Мейтнер, только что приехавшей из Вены. Мейтнер было двадцать девять лет; она была на год старше Гана. Она защитила диссертацию в Венском университете и уже опубликовала две работы по альфа- и бета-излучению. В берлинскую докторантуру ее привлекли лекции Макса Планка по теоретической физике.

Ган увлекался гимнастикой, лыжами и альпинизмом; он отличался мальчишеской красотой, любил пиво и сигары, говорил с тягучим рейнским произношением и обладал мягким, самоуничижительным чувством юмора. Ему нравились красивые женщины, и он всячески их обхаживал и сохранял дружбу со многими из них на протяжении всей своей жизни счастливо женатого человека[348]. Мейтнер была миниатюрной черноволосой красавицей, хотя и болезненно стеснительной. Ган подружился с нею. Когда она обнаружила, что у нее остается свободное время, она решила заняться экспериментальными исследованиями. Ган тоже. Ей нужен был сотрудник. Гану тоже. Сотрудничество физика и радиохимика оказалось весьма плодотворным.

Им нужна была лаборатория. Фишер разрешил Мейтнер занимать часть столярной мастерской при условии, что она никогда не будет появляться в лабораториях надземных этажей, в которых работали студенты – исключительно мужского пола. В течение двух лет она строго соблюдала это правило; затем, когда правила работы университета стали либеральнее, Фишер смилостивился, разрешил женщинам поступать на учебу и выпустил Мейтнер из подвала. Вена была в то время местом лишь немногим более просвещенным. Прежде чем Мейтнер смогла приступить к изучению физики, ее отец, адвокат, – все семейство Мейтнер состояло из ассимилированных, крещеных австрийских евреев – заставил ее получить диплом учителя французского, чтобы она всегда могла найти средства к существованию. Только после этого она могла начать готовиться к работе в университете. Получив этот диплом, Мейтнер прошла восьмилетний подготовительный курс гимназии за два года. Она была второй женщиной, получившей в Вене степень доктора философии. Ее отец спонсировал ее исследовательскую работу по меньшей мере до 1922 года, когда Макс Планк, ставший к тому времени горячим поклонником таланта Мейтнер, устроил ее на должность научного ассистента. Эйнштейн называл ее «немецкой мадам Кюри», характерным образом смешивая все германские народы, несмотря на ее австрийское происхождение[349].

«Ни о каких более тесных отношениях между нами вне лаборатории не было и речи, – говорит Ган. – Лиза Мейтнер была воспитана в строгих, благородных правилах и была женщиной сдержанной, даже стеснительной». Они никогда вместе не обедали, никогда вместе не гуляли и встречались только на коллоквиумах и в своей столярной мастерской. «И тем не менее мы были близкими друзьями»[350]. Чтобы скрасить долгие часы, которые занимали измерения радиоактивных материалов для определения времени их полураспада, она насвистывала ему мелодии Брамса и Шумана. В 1908 году, когда Резерфорд проезжал через Берлин, возвращаясь с церемонии вручения Нобелевской премии, она самоотверженно водила Мэри Резерфорд по магазинам, пока мужчины, оставшись вдвоем, с удовольствием предавались долгим беседам.

В 1912 году близкие друзья вместе переехали в новый институт и вместе работали над подготовкой выставки для кайзера. Когда Ган только начинал заниматься радиохимией, еще в Лондоне, до отъезда в Монреаль, он обнаружил, как ему тогда казалось, новый элемент, радиоторий, в сто тысяч раз более радиоактивный, чем скромный торий, по которому он был назван. В Университете Макгилла он открыл третье вещество, промежуточное между первыми двумя; его он назвал мезоторием. Впоследствии выяснилось, что мезоторий – один из изотопов радия. Соединения мезотория давали в темноте слабое свечение, радикально отличавшееся по интенсивности от свечения соединений радиотория. Ган подумал, что эти различия могут заинтересовать монарха. Он поместил ничем не прикрытый образец мезотория, интенсивность излучения которого была эквивалентна 300 миллиграммам радия, на бархатной подушечке в маленькую коробку. Этот эффектный сувенир он поднес кайзеру, предложив тому сравнить его с «излучающим образцом радиотория, создававшим в темноте очень приятные движущиеся формы на экране»[351]. Никто не предупредил его величество о радиационной опасности, потому что никаких правил техники безопасности при работе с радиационным излучением еще не было установлено. «Если бы я сделал такое сегодня, – говорил Ган пятьдесят лет спустя, – я оказался бы в тюрьме»[352].

Судя по всему, никакого вреда мезоторий не причинил. Кайзер проследовал во второй институт, в полуквартале к северо-западу по Фарадейвег, за боковым крылом. Институтом химии, в котором работали Ган и Мейтнер, руководили два заслуженных химика, но Институт физической химии и электрохимии, если называть его полным именем, был организован специально для человека, ставшего его первым директором, непростого в общении, изобретательного химика, немецкого еврея из города Бреслау Фрица Габера. Это была своего рода награда. Создание и работу института финансировал один из промышленных фондов Германии, потому что в 1909 году Габеру удалось разработать практический метод извлечения азота из воздуха для производства аммиака. Аммиак использовался в качестве искусственного удобрения, и это изобретение позволяло отказаться от основного для Германии и всего мира природного источника, нитрата натрия[353], который добывали в иссушенной пустыне на севере Чили. Этот источник был дорогим и ненадежным. Процесс Габера имел и неоценимое стратегическое значение: в военное время нитраты требовались для производства взрывчатки, а собственных источников нитратов у Германии не было.

На церемонии открытия император Вильгельм распространялся об опасности гремучего газа, взрывчатой смеси метана с другими газами, которая накапливается в шахтах. Он призвал химиков найти какие-нибудь средства для его раннего обнаружения. Решение этой задачи, сказал он, «сто́ит пота на благородных лбах»[354]. Габер со своим благородным лбом – он брил свою круглую голову налысо, носил круглые очки в роговой оправе и усы щеточкой, хорошо одевался, задавал изящные обеды, но был очень несчастлив в семейной жизни, – начал работать над созданием свистка-индикатора метана, который должен был менять высоту тона при наличии в воздухе опасных газов. Получив в свое распоряжение современную лабораторию, не загрязненную старой радиоактивностью, Ган и Мейтнер приступили к работам по радиохимии, а также в новой области ядерной физики. Кайзер вернулся из Далема в свой берлинский дворец, довольный тем, что оставил свое имя на очередном учреждении расцветающей германской державы.

Летом 1913 года Нильс Бор отплыл в Англию в сопровождении молодой жены. Перед ним отправились вторая и третья части его эпохальной статьи, которые он уже отослал Резерфорду по почте; он хотел обсудить их до публикации. В Манчестере он вновь увиделся со своим другом Дьёрдем де Хевеши и некоторыми другими исследователями. Один из тех, с кем он там встретился, возможно, впервые, был Генри Гвин Джефрис Мозли, которого все звали Гарри, выпускник Итона и Оксфорда, работавший с Резерфордом – в качестве лаборанта, показывавшего студентам опыты, – с 1910 года. Двадцатишестилетний Гарри Мозли был готов к великим свершениям. Ему не хватало только исходного толчка – и таким толчком стал приезд Бора[355].

Мозли был одиночкой, «человеком настолько замкнутым, – говорит А. С. Рассел, – что я не мог понять, нравится он мне или нет»[356], но имел неприятное обыкновение не сдерживаться, когда при нем высказывали какое-нибудь безосновательное утверждение. В тех редких случаях, когда он отрывался от работы, чтобы выпить чаю в лаборатории, ему удавалось осадить даже самого Эрнеста Резерфорда. Остальные «мальчики» Резерфорда прозвали его Папой. Мозли уважал шумного лауреата, но, конечно, никогда не выражал столь интимных чувств; ему казалось, что Резерфорд прикидывается неотесанным провинциалом.

Сам Гарри происходил из рода выдающихся ученых. Его прадед, управлявший приютом для умалишенных, был целителем увлеченным, но так и не обзаведшимся врачебным дипломом, зато дед его был капелланом и профессором натуральной философии в Кингз-колледже, а отец стал биологом трехлетней экспедиции на корабле «Челленджер», по материалам которой было опубликовано новаторское исследование Мирового океана в пятидесяти томах. Генри Мозли – Гарри назвали так же, как звали его отца, – удостоился дружеской похвалы Чарльза Дарвина за свой популярный однотомный отчет под названием «Записки натуралиста о путешествии на “Челленджере”» (Notes by a Naturalist on the Challenger); в свою очередь, Гарри работал в Манчестере с внуком Дарвина, физиком Чарльзом Г. Дарвином.

Хотя он был замкнут до чопорности, в экспериментальной работе он был неутомим. Иногда он работал по пятнадцать часов подряд, до глубокой ночи, пока не доходил до полного изнеможения; тогда, где-то перед рассветом, он подкреплялся скудной трапезой из сыра и ложился спать на несколько часов, а в полдень завтракал фруктовым салатом. Он был человеком подтянутым, аккуратным в одежде и консервативным и любил своих сестер и овдовевшую мать, которой он регулярно писал непринужденные и теплые, полные любви письма. Когда он заканчивал Оксфорд, приступ сенной лихорадки не позволил ему сдать выпускные экзамены по дополнительным курсам; он терпеть не мог преподавать манчестерским студентам, среди которых было много иностранцев – «индусов, бирманцев, япошек, египтян и прочих индийских подонков»; он испытывал отвращение к их «надушенной нечистоплотности»[357]. Но осенью 1912 года Гарри наконец нашел себе великую тему для работы.

10 октября он писал матери: «Некоторые немцы получают чудесные результаты, пропуская икс-лучи сквозь кристаллы, а затем фотографируя их»[358]. Немцы эти работали в Мюнхене под руководством Макса фон Лауэ. Фон Лауэ обнаружил, что упорядоченная, повторяющаяся структура кристалла позволяет получить из рентгеновских лучей монохроматическую интерференционную картину подобно тому, как зеркальные, разнесенные на малое расстояние внутренняя и внешняя поверхности мыльного пузыря создают цветовую интерференционную картину из белого света. Открытие рентгеновской кристаллографии принесло фон Лауэ Нобелевскую премию. Мозли и Ч. Г. Дарвин приступили к исследованию этой новой области. Они достали необходимое оборудование и проработали всю зиму. К маю 1913 года они научились использовать кристаллы в качестве спектроскопов и заканчивали первую основательную работу. Рентгеновские лучи представляют собой высокоэнергетический свет с чрезвычайно малыми длинами волн. Атомная решетка кристалла разлагает их в спектр приблизительно так же, как призма разлагает видимый свет. «Мы выяснили, – писал Мозли своей матери 18 мая, – что источник икс-лучей с платиновой мишенью создает спектр с четкими линиями пяти длин волн… Завтра мы будем искать спектры других элементов. Речь идет о совершенно новой отрасли спектроскопии, которая непременно должна рассказать нам многое о природе атома»[359].

Затем приехал Бор, и они стали обсуждать старую идею Бора о том, что порядок расположения элементов в периодической системе должен соответствовать росту атомного номера, а не атомного веса, как считали химики. Например, атомный номер урана равен 92; атомный вес самого распространенного из изотопов урана равен 238; более редкий изотоп урана с атомным весом 235 имеет тот же атомный номер. Гарри мог заняться поисками регулярных смещений длин волн в линейчатых рентгеновских спектрах и доказать тем самым справедливость предположения Бора. Атомный номер должен был дать место для размещения в периодической системе всех уже открытых разнообразных физических разновидностей атомов, которые вскоре после этого получили название «изотопы»; атомный номер, определяющий заряд ядра и, следовательно, число электронов в атоме, от которого зависят химические свойства элемента, стал бы веским аргументом в пользу модели атома Резерфорда; линии рентгеновского спектра стали бы дополнительным подтверждением предложенных Бором квантовых электронных орбит. Эту работу Мозли предстояло выполнить в одиночку: Дарвин занялся к тому времени другими вопросами.

Бор вместе с терпеливой Маргрете уехал в Кембридж, чтобы отдохнуть и окончательно довести до блеска свою статью. В конце июля Резерфорд и Мэри отправились в поход по идиллическим горам Тироля. Мозли остался в «невыносимо жарком и душном» Манчестере и продолжал работать в стеклодувной мастерской. «Даже сейчас, около полуночи, – писал он матери через два дня после отъезда Резерфорда, – я снимаю пиджак и жилет и работаю, открыв окна и двери, чтобы впустить хоть немного воздуха. Я приеду к тебе, как только доведу свой аппарат до рабочего состояния, еще до начала измерений»[360]. 13 августа он все еще работал над ним. Он объяснил, чего именно он хочет добиться, в письме к своей сестре Марджери:

Так я хочу найти длины волн рентгеновских спектров как можно большего числа элементов, так как я считаю, что они окажутся гораздо более важными и фундаментальными, чем обычные световые спектры. Чтобы найти длины волн, нужно отражать икс-лучи, идущие от мишени из исследуемого элемента [при обстреле такой мишени катодными лучами]… После этого мне нужно всего лишь определить углы, под которыми они отражаются, и это дает мне длины волн. Я хочу добиться точности порядка по меньшей мере одной тысячной[361].

Боры вернулись в Копенгаген, Резерфорды вернулись из Тироля, а потом наступил сентябрь, время ежегодного собрания Британской ассоциации, которое проходило в том году в Бирмингеме. Бор не собирался там быть, особенно после того, как слишком задержался в Кембридже, но Резерфорд считал, что приехать ему все же следует: вся конференция наверняка только и будет говорить, что о его квантовом атоме и поразительных спектральных предсказаниях. Бор уступил и поспешил приехать. Гостиницы Бирмингема были переполнены. Первую ночь он спал на бильярдном столе[362]. Затем предприимчивый де Хевеши нашел ему койку в общежитии женского колледжа. «И это было очень, очень удобно и удачно», – вспоминал впоследствии Бор, тут же добавляя, что «девушки были в отъезде»[363].

Президент Британской ассоциации сэр Оливер Лодж упомянул работу Бора в своем вступительном слове. Резерфорд рекламировал ее на заседаниях. Джеймс Джинс, специалист по математической физике из Кембриджа, шутливо отметил, что «единственным выдвинутым до сих пор обоснованием этих предположений является веский аргумент их успешности»[364]. Физик из Кавендишской лаборатории Фрэнсис У. Астон сообщил, что ему удалось разделить две разные по весу формы неона путем кропотливого рассеяния большой порции этого газа в трубочной глине, повторенного несколько тысяч раз, – «несомненное доказательство, – отметил де Хевеши, – того, что элементы с разными атомными весами могут обладать одними и теми же химическими свойствами»[365]. Из Франции приехала Мария Кюри, «державшаяся скромно, – говорит А. С. Ив, – замкнуто, хладнокровно и благородно»[366]. Она отбилась от вцепившихся в нее британских журналистов похвалами Резерфорду: она предсказывала, что его работа «вероятно, будет иметь важнейшие последствия». Она назвала его «единственным ныне живущим человеком, от которого человечество может ожидать неоценимых благ»[367].

Осенью этого же года Харальд Бор сообщал брату, что молодые ученые в Гёттингене «не решаются поверить, что в [твоей статье] может излагаться объективная истина; они находят эти предположения слишком “дерзкими” и “фантастическими”»[368]. На фоне все еще существующего скептицизма многих европейских физиков Бор узнал от де Хевеши, что на самого Эйнштейна, которого тот встретил на конференции в Вене, его работа произвела сильное впечатление. Сходную историю де Хевеши рассказал и Резерфорду:

Когда мы с Эйнштейном говорили на разные темы, мы коснулись и теории Бора, и он сказал мне, что у него когда-то были похожие идеи, но он не осмелился их опубликовать. «Если теория Бора верна, она имеет огромное значение». Когда я рассказал ему о [недавнем обнаружении спектральных линий, находящихся именно там, где предсказывала их появление теория Бора], большие глаза Эйнштейна стали еще больше, и он сказал мне: «В таком случае это одно из величайших открытий».

Я был очень рад услышать от Эйнштейна эти слова[369].

Рад был и Бор.

Мозли продолжал трудиться. Сначала ему не удавалось получить четкие фотографии рентгеновских спектров, но, когда он наконец овладел этой техникой, результаты оказались поразительными. Характеристические спектральные линии сдвигались по мере продвижения по периодической системе, каждый раз на один шаг, с абсолютной регулярностью. Совмещая одинаковые линии, Мозли составил маленькую лестницу из полосок фотопленки. 16 ноября он писал Бору: «В течение последних двух недель или около того я получал результаты, которые должны вас заинтересовать… До сих пор я работал с серией К [спектральных линий] от кальция до цинка… Результаты получились чрезвычайно простыми и в основном соответствуют вашим ожиданиям… K = N – 1 с высокой точностью, где N – атомный номер».