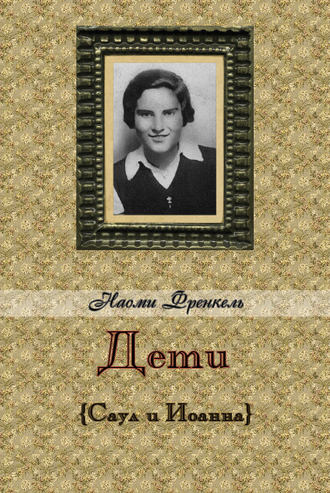

Наоми Френкель

Дети

– Холодно у тебя, – садится он в кресло, – очень холодно.

– А, да, – откладывает дядя ручку и делает глоток, – я не вызвал служанку, чтобы она затопила печь, потому что скоро я выхожу на весь день и всю ночь. В доме Леви наша обычная ежемесячная встреча. Гейнц тверд в своем решении провести встречу, несмотря на забастовку. Я и переночую в доме Леви. И тебя что привело ко мне?

После лихорадочного смятения, голова Саула опустошена, и ему нечего сказать дяде. От множества вещей, столь важных, которые он хотел сообщить, ничего не осталось. Кроме осунувшегося лица и усталых глаз дяди, словно он окружен сплошными неприятностями. На пальто его не хватает пуговицы. Значит, вчера Кристина не пришла ухаживать за дядей. Многое изменилось у дяди Филиппа, и Саул ловит себя на том, что больше думает о дяде, а не о себе.

– Ну, парень, в чем дело?

– А, да, дядя Филипп. Если ты сегодня будешь в доме Леви, можешь спросить... Очень важную вещь, дядя Филипп? Об Эмиле Рифке.

Боже ты мой, как неожиданно изменилось лицо дяди. Выражение хмурости и омерзения.

– Что тебе до Эмиля Рифке? – решительным голосом спрашивает дядя.

– Отто тоже придет к тебе спросить о нем, – заикается Саул, – хотят знать всю правду об этом офицере. Кто он на самом деле: социал-демократ, нацист, коммунист? Гейнц и Эдит, несомненно...

– Никто не знает, мальчик. Никого это не интересует.

Вот и дядя неожиданно называет его «мальчиком».

– Что-то еще тебя тревожит, мальчик? – дядя откидывается на спинку стула.

– Да, да! Ты думаешь, что я пришел к тебе из-за этого офицера? Не из-за него. Из-за молодежной репатриации...

– А, хорошо, что пришел, парень. Я об этом совершенно забыл. Я уже выбрал усадьбу. – Дядя перебирает бумаги в ящике, извлекает несколько листов с отпечатанным текстом. – Надо подписать договор с организацией молодежной репатриации. Передай матери, что завтра я зайду к вам уточнить детали. Не забудь.

– Не завтра, – вскрикивает Саул, – еще один день! Один день! – Он не отрывает взгляда от букв, которые тянутся густым рядом строчек, и невозможно их сдвинуть.

– Что случилось, Саул? Что за спешка? Это лагерь для подготовки к репатриации открывается не завтра. Только весной вы будете туда направлены. Твоя кандидатура обеспечена.

– Нет! Нет! Не поеду туда! Я не хочу репатриироваться!

– Ну, ладно, парень, не хочешь. А то ты хочешь?

– Научиться профессии... плотника.

– Где?

– Здесь, в Германии, естественно.

– Где, я тебя спрашиваю?

– В Германии, я же сказал тебе.

– Если так, ищи себе место работы. Помочь в этом я тебе не смогу. Таких мест нет. Миллионы безработных, миллионы юношей болтаются без дела, а ты думаешь, что такого, как тебя, ждут с распростертыми объятиями, еврейского парня с именем Саул?

– У меня есть работа. Есть заработок. И кто побеспокоится об отце и матери, когда я уеду?

– Ты хочешь заниматься куплей-продажей, Саул? Вырасти и ничего не знать? Об отце и матери я побеспокоюсь. Езжай в Израиль, Саул, в кибуц. Подготовь дом для родителей.

– Нет! Нет! Не поеду, дядя Филипп, не поеду!

– Что случилось, Саул? Ведь ты же член Движения?

– Нет! – Саул вскакивает из кресла, и прежде чем дядя тоже встал, выскакивает из комнаты и вталкивает ноги в мокрые ботинки.

– Саул, давай поговорим. Ведь мы же вообще не поговорили.

– Нет. Не понимаешь ты меня. Никто меня не понимает.

Дверь захлопывается. Куртка в руках Саула, и он медленно надевает ее на ходу, затягивает кушак, лицо его пылает.

– Надо совершить что-то решительное! Что-то решающее!

Ему надо совершить что-то, за что его отчислят из Движения, что-то такое, что остальные не смогут стерпеть. Если он это не сделает, никогда не решится покинуть Движение, никогда не сможет сказать в подразделении: я решил уйти. Если же нарушит все правила его устава, уход его будет прост и понятен. Вот, что сейчас требуется. Мужественный поступок. И тогда он будет достоин – присоединиться к коммунистической молодежи...

Саул перепрыгивает через две ступеньки. Все, кончились колебания!

– Уже пришел? – недовольно спрашивает Изослечер, ибо всего-то заработал одну марку: Саул даже часа не был у доктора.

– Дай мне марку. Пойду к Флоре согреть душу.

– Нет! Мы идем в трактир к Карлу Миллеру, в Голубиный переулок, выпить рюмку.

– Я и ты? – застывает Изослечер с открытым ртом. – Но употребление алкоголя запрещено.

– Заткнись. Пошли.

– Что ты бежишь, Саул? Иди, как человек. Я говорю тебе, Саул, если ты выпьешь, начнешь курить и заниматься девицами, будешь не таким нервным и не станешь бежать, как ненормальный, против ветра.

– Слушай, Изослечер, вечером, в девять, сможешь меня ждать у красного фонаря? Пойдем к Эльзе.

Ветер забивает Саулу дыхание, обвевает стужей, жжет замерзшие щеки. Город угрюмо дышит зимним утром в лицо. Начинается новая вьюга.

Глава пятая

Сутра свирепствует стужа.

В гостиной, у широких стеклянных дверей, стоит Гейнц и наблюдает за садом, охваченным вьюгой. Тяжелые полосы тумана набрасывают завесы со всех сторон, словно собираются что-то скрыть. Деревца гнутся, треща ветками.

Ранний час явно немилосердного, серого утра. Дрожь проходит по телу Гейнца. Скрывшись за складками зеленых, тяжелых бархатных портьер, он выпрямляется. Несмотря на ранний час, Гейнц готов к поездке, причесан, серый костюм сидит на нем без единой морщинки. Этой аккуратностью, упорядоченностью в одежде, выпрямленной спиной, он удивительно походит на покойного отца.

Гейнц привык вставать рано. В последние недели его одолевает бессонница. Время от времени он проводит рукой по усталым глазам, словно старается отогнать от себя картину одичавшего под ветром сада. За спиной слышатся обычные звуки просыпающегося дома. Льется вода из кранов, Фердинанд напевает под нос, попугай орет, ноги шлепают домашними туфлями по коридорам, посуда в кухне звенит, гудит электрическая кофеварка. Гремит китайский гонг. Фрида ударяет по нему со всей силы, созывая в небольшую чайную комнату на легкий завтрак. Гейнц опять выпрямляет спину, собираясь выйти из-за портьер, но возвращается и прижимает щеку к теплому бархату, продолжая смотреть на пустынный сад, словно ожидая, что снега отступят, и воздух снова станет прозрачным. А гонг все гремит и гремит. Этот симпатичный китайский гонг из тонкого позолоченного металла принесла мать. Она очень любила гулять по магазинам, искать необычные вещи. Отец сопровождал ее и выполнял любую ее, самую малую, прихоть, даже если она была в высшей степени странной. Наконец, они возвращались из этих путешествий по магазинам. У матери – темные глаза, посветлевшие от радости, отец – с кучей свертков с разными ненужными вещами. В гостиной дети ждали их, прячась в тяжелых складках портьер, или в нише за спиной статуи Фортуны, и с шумными восклицаниями неожиданно окружали мать.

Из всех странных подарков, которые приносила им мать, наиболее практичным был китайский гонг. Он оказался полезнее, чем африканский там-там, который наполнял дом глухими звуками, или вышитые болгарские рубахи, в которые она их облачала, или даже лисьи хвосты, принесенные из магазина меховых изделий, для игр. Китайским гонгом мать любила созывать всех. Она умела наигрывать на нем длинные мелодии, звуки для утреннего пробуждения и ночного засыпания, сигнал для купания в ванной, к трапезам и даже каким-то проказам. И дети выбегали на звуки гонга из всех уголков большого дома, где они прятались, бросали игру, интересную книгу или детскую перебранку, торопясь на призыв матери. Они очень ее любили, потому что она не была похожа на других матерей. Еще в детстве тень упала на любовь Гейнца к матери. Однажды отец и мать взяли его с собой в Силезию, в большой семейный дворец на холме, орлиное гнездо, которым семья очень гордилась. В этом дворце родился дед. В доме к их приезду царила большая суматоха. Отец купил матери роскошную одежду, и она выглядела истинной принцессой.

«Вход воспрещен! Частная территория!» – предупреждала надпись на столбе у тропы, ведущей к дворцу на холме. К входу в него – массивной дубовой двери – вели ступени широкой мраморной лестницы. И мать, казалось, становилась ниже ростом, и гордость угасала в ее темных больших глазах. Вся многочисленная семья вышла ее встретить. Дядя Герман, младший брат деда, похожий во всем на него, тетя Финхен, его элегантная жена, чье истинное имя – Йосефина , из семьи владельцев шелкопрядильной фабрики. Дядя Соломон, старший брат деда, первенец (умерший позднее от ракового заболевания челюсти), черты лица которого абсолютно отличались от дедовых. Его жена, Филиппина, похожая на мужа, как сестра на брата строгим выражением лица, оберегающим ее собственное достоинство. Рядом с ними их сын Лео, который в молодости были диким и необузданным, но теперь был женат на тете Розе. У них была дочь, маленькая Елена. Огромный зал наполнился шепотом, когда вошла мать. Никто не удивился ее красоте, кроме дяди Лео, который откровенно любовался красавицей – женой Артура. Но кто обращал внимания на Лео? Тетя шептала уголком искривленного замкнутого рта, поднимающегося в сторону левого глаза, который из-за этого прищурился наполовину. Мальчик Гейнц удивился странному лицу тети Финхен, и таким образом уловил ее шепот в ухо тети Регины, на груди которой красовался крест, ибо мужем ее был судья-христианин, и затем шепот ее мужу, а мужа – дяде Соломону. Тот приложился к уху дяди Германа. Дядя Герман шептал тете Филиппине и тете Розе, а та – сыну Лео.

Фраза была короткой:

– Он привез ее «оттуда».

– Из этих средневековых, черных из черных...

Дядя Герман, глава этого дворца и фабрики по обработке хлопка, такой же высокий, как дед, но с гладко прилизанными волосами и выбритым лицом, повел мать в большой зал с галереей семейных портретов, поблескивающих маслом на стенах, портреты праотцев и праматерей, дядь и теть, представить мать членам семьи Леви. За дядей Германом, на почтительном расстоянии, шли тети. Отец и остальные мужчины остались курить в комнате. Гейнц сопровождал мать. Сердце ему подсказывало, что она нуждается в поддержке в большом зале, среди всех этих представительных и требовательных глаз, взирающих на нее со стен. Дядя Герман выпрямил и так прямую спину, придал своему голосу значительность и важность, и сказал матери: «Честь имею вам объяснить» – и все поколения утвердительно качали головами. Мать стояла перед портретом основателя рода Якова, в честь которого был назван дед, отец Артура. Он единственный не был написан маслом, а вырезан из черной бумаги и тенью висел под стеклом, невысокий, с большим животом и длинной бородой.

– Он пришел «оттуда», – сказала мать дяде Герману со странной решительностью в голосе. Все поколения повернули головы и глаза к ней: «Что за наглость!» И тетя Регина сделала несколько глубоких взволнованных вздохов, готовясь ответить матери. Но дядя Герман сказал своим громким голосом:

– Имею честь объяснить вам, Марта, ни один из членов нашей семьи не пришел «оттуда». Дядя Яков родился в гетто, в Берлине. Его праотцы пришли туда в дни великого светлейшего принца. Они были изгнаны из Вены в 1670 году по приказу злодея Леопольда Первого.

– А откуда явились праотцы дяди Якова в Вену, – заупрямилась мать, и дядя Герман ответил голосом, в котором решительность превысила торжественность:

– Откуда явились в Вену? Кто знает. Каждый когда-то приходит откуда-то. Кто знает. Праотцы нашего старика-отца Якова были среди пятидесяти аристократических семей, которые получили право въезда в Бранденбург, в город Берлин. Они жили там, в гетто, все пятьдесят этих семей. – Дядя Герман ожидал от матери удивления и даже изумления, но она молчала, и только рука ее теребила волосы на голове маленького сына.

– Почти сто лет жила семья праотца Якова в гетто в Берлине, и ничего большого и возвышенного до Якова не делалось. Он же выехал в Силезию, которая была оккупирована кайзером Фридрихом Великим, который дал право немногим евреям покинуть гетто и поселиться в этой новой области и заняться там торговлей. Спустя немного времени он уже имел возможность давать ссуды. Богатство его увеличивалось, и после себя он оставил в наследство многочисленным сыновьям деньги и имущество.

Тут дядя Герман повернулся спиной к тени предка Якова, и указал на его сына Соломона – Иеронимуса в форме гордого прусского юнкера – бархатном мундире, вышитом золотом. Сыновья Якова заняли почетные места в германском обществе.

Иеронимус получил разрешение сбрить бороду, снять темные одежды евреев с желтым лоскутом – унизительным знаком иудея, и носить одежды аристократов, и даже саблю. Вхож был в дома графов и аристократов, и, будучи губернатором области Силезии, повысил статус евреев. Он бы достиг более высокого статуса, если бы не необузданный темперамент, который понес его в карете к гибели. Соломон – Иеронимус, первенец основателя семейства Якова, и построил этот семейный дворец на месте скромного дома отца. Иеронимус крестил всех своих сыновей в церкви, сам же не сменил веры, чтобы не нарушить завещания отца своего Якова. В этом завещании тот ясно написал, что тот сын, который оставит веру отцов, лишится права на наследство.

– Существует такое завещание? – изумленно спросила мать.

– Существует, – пожал плечами дядя Герман, а за ним и все тети, стоящие за ним, пожали плечами, – ведь отец их Яков пришел из гетто. И чем помогло его завещание? Ведь все его сыновья приняли христианство, ибо отказались от наследства во имя человеческого уважения и чести. Сыновья Яков стали борцами за эмансипацию. Кроме дяди Натана... – дядя Герман сделал несколько шагов и остановился перед портретом человека с лицом, явно дающим поблажки себе подобным, обладателя напудренной косы, темной одежды, широкие полы которой перекрывали узкие брюки до колен, и сапог, доходящих до колен, – дяди Натана.

– Имею честь объяснить вам, что дядя Натан – единственный, который не крестился, потому что жена ему не позволила, – палец дяди Германа указал на портрет госпожи в широком кринолине, с глубоким декольте и рукавами, обшитыми кружевами. – Хана приехала из Голландии, из португальской семьи, семьи марранов, евреев, принудительно крещенных.

Несмотря на то, что здесь, в Силезии, она сменила имя на – Иоанна, сменить веру не согласилась. Таким образом, дядя Натан стал единственным наследником отца Якова. Этот дворец, построенный Соломоном – Иеронимусом, перешел в его владение, а от него...

Глаза матери, которые двигались за пальцем дяди Германа, равнодушно скользили по лицам мужчин и женщин, облаченных согласно моде своего времени, как и все люди их поколения, и остановились напротив Ханы из Португалии, брюнетки, с темными глазами, гордой прямой осанкой, Ханы, которая приняла имя Иоанны Леви в доме ее мужа. А Гейнц вернулся к темной тени дяди Якова. Солнечный свет проник в большие окна зала, и лучи его преломились в огромных хрустальных люстрах и упали искрами, оживив дядю Якова.

– Нет человека, который мог бы переступить собственную тень, – сказал мать с глубокой печалью в голосе. Стоящая за ее спиной тетя Финхен снова что-то процедила уголком рта. Гейнц чувствовал, что должен прийти на помощь матери: может он сумеет переступить свою тень, и голос матери перестанет быть таким печальным. Он побежал в большой сад. Огромные вишневые деревья развернули свои ветви, покрытые белизной распустившихся почек и новой листвой. Свет был ослепителен над тенью старой аллеи. Тень Гейнца втянулась в нее, в окружении солнечного полдня. И там Гейнц пытался произвести опыт – вырваться из собственной тени.

– Не может человек переступить собственную тень, не может, – бормотал Гейнц, прислушиваясь и подчиняясь звукам гонга, несущимся из дома.

Так и не сумел Гейнц переступить собственную тень в аллее роскошного семейного дворца. Вернулся домой с тяжкой тенью на душе. Нечто тяжкое и туманное отделило его от детей, у которых матери без «оттуда» – чего-то темного, черного, что ворвалось в его жизнь. В этой сумятице невнятных, темных чувств, он рос и взрослел. К Эдит и остальным детям в семье не пристало это «там» матери. Эдит и братья росли спокойно – до Иоанны.

Глаза Гейнца не отрываются от деревьев сада, раздуваемых ветром. Туманы опустились, подобно завесам, между ним, гонгом и суетой домочадцев. Спина согнулась и расслабилась, пальцы мнут платок в кармане.

...Иоанна. Она родилась под сенью материнской тоски. Родилась после войны. Все долгие годы войны мать была одинока. В доме прекратился смех. Глаза матери казались опустошенными, полными страдания. В эти годы он, первенец, был ее единственным собеседником и поддержкой. Однажды она сказала ему: «Я тревожусь не только за твоего отца, но и за своих родителей, они ведь остались «там», – и взгляд ее был полон страдания.

– Там? – спросил он охрипшим голосом, словно прося ее очертить некий облик и имя этого «там», столь невнятным в его душе и преследующим его темной тенью все годы детства. Она коротко объяснила ему:

– Там, в пограничном городке, где я родилась. Там остались мои родители, между поляками и немцами и их обшей ненавистью к евреям. – И над его светловолосой головой взгляд ее невидяще смотрел вдаль, «туда».

Когда отец вернулся с войны, почувствовал Гейнц борьбу между матерью и отцом. Отец силился вернуть ее из далей в его мир, крепкий, устойчивый. Так никогда он не сумел это сделать, как в первые дни их любви, когда вырвал ее силой из бедного дома и посадил ее в мир, сверкающий богатством. Именно в этот период, когда отец как бы победил мать в борьбе за ее душу, родился Гейнц, первенец. Но послевоенная борьба между ними, изматывающая обоих, имела иную цель. Мир отца не был снова крепким, устойчивым, сверкающим. В душе его таились страдания, о которых мать не знала. Во время войны каждый из них был погружен в свои страдания и замкнулся в своем душевном мире. Душа матери блуждала далеко от отца в чужеземных областях. И на этот раз, как тогда, отец пытался силой отнять у нее душевный груз теней и боли. Но на этот раз она не сдалась ему, как в дни своей юности. Фанатично боролась за независимость, которую с болью обрела в годы войны. Именно, во время этой борьбы между ними, родилась Иоанна. Она открыла в мир глубокие и темные свои глаза, подобные глазам матери, абсолютно не похожие на глаза своих братьев и сестер. Мать дала ей имя той далекой матери, которая единственно приветливо смотрела на нее со стен семейного дворца на холме. Хана из Португалии, дочь марранов из Голландии, взявшая имя Иоанны Леви в роскошном дворце Иеронимуса, и колокола эмансипации не звенели в ее душе и не тянули в молитвенный дом.

Гейнц вздыхает. Странно. Но ни одна из женщин в семье во всех поколениях не носила имя дочери марранов. Дед, много рассказывавший им о членах семьи, о ней ничего никогда не рассказывал. Большинство историй его было о Берте-Бейле, жене отца семейства Якова, чей портрет, даже вырезанный из черной бумаги, не остался. По словам деда, она живет в отдалении и по сей день. Хана из Португалии не менее, чем Берта-Бейла, была во вкусе деда Якова. Почему же, именно, память о ней в семье стерта? Потому что не могут простить дочери марранов то, что она не позволила дяде Натану, вслед за братьями войти в церковные врата и тем самым занять место на родословном дереве прусских аристократов? Потомки дяди Якова, родившегося в гетто, растворились в просторах Пруссии под высокими титулами и почетными именами местных аристократов, и кровь их смешалась с голубой кровью, которая вытеснила до последней капли темную кровь их прошлого. Натан и Хана из Португалии – единственная пара, продолжившая линию отца Якова. И, несмотря на то, что их сыновья добились успехов еще до того, как евреи получили все гражданские права в Пруссии, и они были первыми из евреев, получивших эти права, никто из них не поменял веры. Хотя и женились они на христианках, ассимилировались, но остались евреями. Традиции дочери марранов были их семейными традициями, и до тети Регины никто из них не бежал к купели – креститься. Но... вероятно, осталась в их душах неприязнь к матери, уроженке далекой Португалии, которая навязала свою волю на следующие поколения и не дала им раствориться, как сделали другие сыновья дяди Якова. Эта скрытая неприязнь породила молчание о ней, пока не явилась мать и дала ее имя дочери, которая родилась после душевной боли военных лет. На голове Иоанны был странный нарост, пугающий всех, кто на него смотрел. Мать была потрясена. Отец вызывал врачей. Первые недели жизни Иоанны были полны напряжения. Один из знаменитых в Берлине хирургов предложил прооперировать младенца, но предупредил, что операция увеличит левый глаз, и это сделает лицо уродливым. Отец возражал. Боролся за внешность ребенка. Привез врача из Бреслау, столицы Силезии, родных мест семьи. Этого врача рекомендовал дед, который, как и отец, прочесал Германию вдоль и поперек в поисках врачей. Хирург, приехавший из Силезии, предложил операцию, опасную для жизни младенца, но если операция будет удачной, облик будет спасен. Мать возражала. Она боялась за жизнь ребенка, отец – за ее внешность. Атмосфера вражды и ссоры воцарилась в доме, впервые в семейной жизни отца и матери. Все противоречия между ними, сдерживаемые раньше, вспыхнули в этой вражде по поводу будущего черноглазого ребенка. Отец обманом забрал от матери девочку и увез на операцию в Бреслау, как бы только за советом. Сопровождали его Фрида и дед. Вернул отец дочь в руки матери с огромным бинтом на голове, но лицо ее выглядело нормально, и этим самым вернул веру матери в отца. Вернулось их счастье в дом, тени исчезли...

– Не исчезли, не исчезли, – бормочет Гейнц в сторону ветра, бьющего в стеклянную дверь, – Иоанна и я, каждый по-своему, несем в себе эти тени матери.

Китайский гонг продолжает греметь, но никто к нему не прислушивается, а время уже позднее.

«Кто дал этот нежный китайский гонг матери в сильные руки Фриды? Долгими годами никто не прикасался к материнскому гонгу. Ведь и он тоже осиротел. Закрыли его в маленькой чайной комнате. Отец запер дверь в эту любимую комнату матери. В этой комнате, выдержанной в стиле крестьян из черного леса, всегда, уединившись, завтракали отец и мать. «Священный час», – посмеивались дети по поводу этого уединения, но никогда не осмеливались его нарушать. Отец никогда не вмешивал детей в свои отношения с матерью, в ту замкнутую атмосферу любви и счастья, царящую между ними. В их присутствии он был сдержан в своих чувствах к ней. После ее кончины не терпел никакого звука, напоминающего ему о ней.

Эту комнатку их счастливого прошлого дед открыл в дни болезни отца. Там они нашли гонг на комоде. Рука не притронулась к нему с момента, когда он выпал из рук матери. Дед откинул занавеси, закрывавшие окна, приказал стереть пыль с мебели, отличавшейся в этой комнате веселыми тонами, подкрутил цепь с гирями настенных гравированных часов. В последние дни жизни сына дед силился оживить даже неподвижные предметы. Окружил себя и всех своих внуков в доме гаснущими искрами счастливого прошлого. Теперь гонг перешел в энергичные руки Фриды.

– Невозможно, – рассматривает Гейнц свои ладони, – унаследовать счастье отца и матери. Что было, то было, нам не оставили ничего, кроме боли и опустошенности. Вечерние звуки прошлого возносятся из нашего дома фальшью, режущей слух. Ничего нельзя наследовать...

Звуки гонга прекратились. Теперь гремит голос деда из чайной комнаты:

– Фрида, хочу тебя похвалить. Где ты купила такую вкусную рыбу. Лет тридцать я такую рыбу не ел.

– Уважаемый господин, – возмущается Фрида, – только вчера вы ели, и позавчера, и все дни. Я уже десять лет покупаю ее у Краузе на углу, по ту сторону улицы.

– Гейнц! Гейнц! Где ты?

Это голос Иоанны, перекрывающий все остальные голоса. Она бродит по комнатам в поисках Гейнца. А он прячется в складках портьеры.

– Гейнц! – разносится голос Иоанны с одного конца дома до другого. – Ты должен подписать мне дневник. Сегодня у меня день облучения кварцем. Гейнц!

Речь идет о записях опозданий, пропусках уроков или вообще отсутствия в школе. Таковы школьные правила: каждый ученик, опоздавший на урок даже на полчаса, обязан принести учителю объяснение причины опоздания, подписанное главой семьи. Гейнц подписывает дневник Иоанны дважды в неделю, в дни, когда Иоанна посещает клинику семейного врача доктора Вольфа, где проходит облучение кварцем, для чего должна уйти с занятий в одиннадцать часов утра, за три часа до окончания уроков. К удивлению всех она прилежно посещает доктора Вольфа, несмотря на ужасное отвращение, которое испытывает к этому искусственному солнцу, которое лучится от сверкающей стали, окрашивая оттенками загара ее лицо. Щеки ее покрылись краснотой, но на месте зеленых очков, прикрывающих глаза по время сеанса возникли два широких круга, как два циферблата, делающие ее похожей на летучую мышь. Иоанна боится заглянуть в зеркало, и непонятно, почему в голосе ее, доносящемся из ванной, слышны нотки отчаяния: то ли из-за выражения ее лица, отражающемся в трех зеркалах, то ли из-за отсутствия Гейнца.

– Гейнц, где ты? Ты не подписал мой дневник.

Но вместо Гейнца отвечает ей гонг Фриды.

– Иоанна, – присоединяется к звукам гонга голос Фриды, – перестань шуметь. Гейнц, очевидно, уже ушел из дома, иди завтракать. Час поздний, Иоанна!

– Но что мне делать? – бежит в отчаянии Иоанна в чайную комнату.

– Я подпишу вместо Гейнца, детка, – пытается дед ее успокоить.

– Нет, дед, твоя подпись ничего не стоит.

– Что?! – вскрикивает дед, то ли со смехом, то ли с удивлением. – Что ты сказала, Иоанна? Вы слышали эту наглую крысу? Более пятидесяти лет я ставлю эту подпись, и никогда ни один человек не провозгласил, что моя подпись ничего не стоит.

– Но не в школе Иоанны, – успокаивает деда Эдит, – она ведь говорит лишь о подписи для школы, дед. Гейнц там официально считается замещающим главу семьи, и там принимается только его подпись, – и мягким голосом обращается к Иоанне, – не волнуйся так, Иоанна, я позвоню доктору Вольфу и попрошу принять тебя после полудня. Ты сможешь закончить сегодня все занятия.

– Нет! Нет! Я должна получить кварц утром. Это... лучше.

– Но почему, Иоанна? Почему кварц утром лучше, чем кварц после полудня?

– Очень просто, – Бумба опережает Иоанну с ответом, – потому что так она может уйти со школы. Шанс, лучше которого нет. Тем более, что вчера она не сделала домашнее задание. Целый день была в своем Движении.

– Тебе-то что? Вечно ты вмешиваешься в мои дела. Заткнись!

– Тихо, Иоанна, тихо. Не начинай снова.

– Силы небесные! Иисус Христос и святая Дева, такие слова в этом доме! – возмущается Фрида.

Даже голос деда возмущен:

– Дай нам спокойно поесть, детка. У меня сегодня особенно хороший аппетит.

– Неправда, дед, – отрицает Бумба, мужественный борец за правду и справедливость, – каждый день у тебя тот же аппетит.

– Рта нельзя раскрыть в этом доме. Просто невозможно.

– Невозможно, уважаемый господин. Сколько раз я говорила об этом? Каждый ведет себя так, как ему заблагорассудится. Почему ты не ешь, Иоанна? Я спрашиваю вас, уважаемый господин, так ли должно быть: тратим такие деньги на облучение кварцем, чтобы у девочки был аппетит, и все зря. Не ест. Не спит, не моется, не чистит зубы. Что она делает, чем поддерживает бренную душу, неизвестно. Только тратят на нее большие деньги. Впустую, уважаемый господин. Никого не слышит и не слушает, эта девочка.

Рука Гейнца держится за темно-зеленую бархатную портьеру.

«Она никого не слышит и не слушает», – все еще звенят в его ушах слова рассерженной Фриды. Они долетели сквозь мешанину голосов из чайной комнаты. Он не пойдет подписывать Иоанне дневник. Есть что-то скрытое в этом, и не потому, что она с таким нескрываемым рвением бежит на эти нудные сеансы кварца! Не в облучениях причина, их надо прекратить. Фрида права: нет от них никакой пользы. У девочки какой-то секрет, который лишает ее аппетита и делает бледными ее щеки, и не поможет лечение облучением. Надо узнать этот секрет. Но как? Он замкнут в ее душе, как скрывает свой секрет Эдит и ключ к этим тайнам не в обильных яствах деда. У каждого из домочадцев свой путь, и с этим ничего сделать нельзя. Отец наводил порядок самим своим обликом и присутствием. Он четко определял каждому его путь, и никто не осмеливался грубо нарушать его. Умер отец, исчез Эмиль Рифке, но тяжелая его тень все еще гуляет по дому и тянет Эдит в бездны еще сильнее, чем при жизни отца, когда Эмиль был ее женихом, и приходил в дом почти каждый день. А он, Гейнц, выполняет сейчас обязанности отца... но он – ничто. Не наделен той самоотверженностью, которую требует от него дом. Все его стремление – сохранить семейные традиции в доме – подобно скорлупе, и в душе одно желание – все это бросить, сбежать от всех обязанностей, жить, как душе заблагорассудиться.

– Дети, – слышит он мягкий голос Эдит, – кончили завтракать, пора в школу. Из-за забастовки она отвозит детей на своей машине.

– Я сегодня в школу не пойду. Поеду в одиннадцать на облучение. Гейнц завтра подпишет мне за все часы отсутствия на уроках. Гейнц виноват.

– Вы слышали такое? Она не пойдет в школу! Такого еще не было в этом доме! Так вот, просто, не пойти в школу? Встань немедленно, Иоанна.

Гейнц хочет выйти из портьер, прийти Фриде на помощь. Он чувствует, что это его долг поставить на место эту непослушную, бунтующую против всех девочку. Он уже тянет руку, чтобы откинуть портьеры, но рука бессильно повисает в воздухе и опускается на костюм. Утренние серые и вьюжные сумерки проникают в него болезненной слабостью. Всеми силами он пытается эту слабость преодолеть, но продолжает смотреть скорбными глазами на туманы в саду и бормочет про себя, как побежденный: «Если бы могла душа освободиться от всего, что в ней скрыто, если бы я мог быть свободным человеком, сбросить с себя всю накопившуюся тяжесть, все темное, что во мне, перестать быть никем и ничем, и суметь занять место отца...

И как бы подчиняясь внезапному порыву, Гейнц решительно выходит из-за теплых портьер, служивших ему укрытием, и возглас удивления встречает его появление. Добрая, округлая кухарка Эмми с большим подносом в руках пересекает в этот миг гостиную. Она обычно подает семье завтрак, в то время, как Кетхен занимается наведением порядка во всем большом доме.

– Господин Гейнц, – застывает она от неожиданности, – вы здесь? Вас разыскивали по всему дому.

– А-а, да, да, – смущенно бормочет Гейнц – не слышал. Был очень занят.

– Вы всегда заняты, господин Гейнц, очень заняты. А я уже несколько дней хотела с вами поговорить. Вчера хотела, но был в доме большой праздник в связи с выигрышем в лотерею уважаемым господином, вечером...