Марвин Маршалл

Воспитание без стресса: как вырастить ответственных детей и жить своей жизнью. Дисциплина без стресса, наказаний и наград: как развить в детях ответственность и желание учиться. Жизнь без стресса: как наслаждаться путешествием

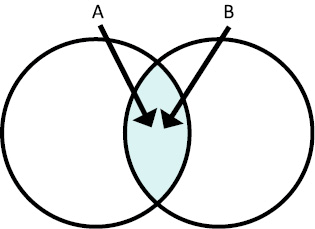

Обычно при ссоре один из участников конфликта говорит другому что-то сделать или не делать. Проще говоря, мы считаем, что другой человек должен измениться. Круги решений предлагают другую стратегию. Вместо того чтобы указывать другому человеку на его недостатки, человек А описывает, что сделает он сам. В свою очередь, человек B естественным образом втягивается в эту же процедуру и говорит о шагах, которые он сделает для разрешения проблемы. Сосредоточившись на собственном поведении, можно разрешить даже самые сложные конфликты. Причина в том, что каждый начинает размышлять и принимать на себя ответственность исключительно за свои поступки. Такой подход позволяет достичь успеха, потому что не строится на обвинениях и принуждении. Круги решений позволяют участникам сохранить собственное достоинство, быстро решить проблему и улучшить отношения.

Вот хороший способ научить этой практике детей. Рисуем два больших пересекающихся круга мелом на полу или создаем их с помощью двух обручей. Затем просим каждого ребенка – участника ссоры – встать в один из кругов. Затем попросите каждого описать проблему, с которой они столкнулись во взаимоотношениях. Пусть оба применят круги решения к описанной ситуации. Они быстро поймут, как разрешить любой конфликт. Эту технику можно использовать с людьми любого возраста.

Я успешно применял эту технику с двумя четырехлетними мальчиками. Используя понятный им язык, я объяснил, что ни один из них не сможет изменить другого. Сказал, что они могут отвечать только за самих себя. Тогда я поставил перед ними задачу: дети должны были прийти к решению конфликта за четыре минуты. Они уложились в две.

Ключ к успеху данной стратегии – не зацикливаться на прошлом. Слишком часто спорщики сосредоточиваются на прошедших событиях и перебирают воспоминания. Чем сильнее мы зациклены на прошлом, тем труднее взглянуть в лицо настоящего. Нельзя изменить прошлое – бесполезно поливать прошлогодний урожай! Мы можем планировать только будущее, и потому обсуждения должны быть направлены в завтрашний день. Вот два ключевых ингредиента, которые делают круги решений выигрышным рецептом решения конфликтов:

1. Разговор должен быть направлен на будущее.

2. Понимание факта, что только сами люди могут себя изменить.

Пока психологически люди будут «оставаться в пределах своего круга», они могут решить практически любую задачу. Каждый человек подает другому сигнал: «Я хочу улучшить сложившуюся ситуацию. Вот что я готов сделать».

Если во время конфликта дети начинают злиться, дайте им остыть. Есть такая эффективная и простая техника: оба человека раскидывают руки в стороны, словно держат огромную коробку, а затем медленно считают обратно от десяти, медленно сводя руки, пока ладони не соприкоснутся на счет «один». Это упражнение позволит устранить злость: эмоции всегда следуют за мыслями, а внимание участников будет перенаправлено в другую сторону. В случае с детьми постарше и взрослыми объявите небольшой перерыв. Если мы удалимся от ситуации, это поможет всем остыть. Когда мы злимся, мы редко можем сосредоточиться на решении. Когда эмоции поутихли, можно снова браться за круги решений.

Сделайте выбор своей новой привычкой

Можно сказать, что чем сильнее вы делаете других, тем эффективнее становитесь сами. Это неоспоримый и универсальный парадокс, для понимания которого требуется опыт. Возможно, в этом вам поможет комментарий, который я получил во время выступления в Австралии:

Если мы хотим, чтобы дети были заботливыми, честными, щедрыми и ответственными, мы должны стать заботливыми, честными, щедрыми и ответственными. Личный пример – не одна из возможных, а единственная форма обучения.

Выбор играет важную роль при обучении ценностям. Вы не можете приказать другому быть щедрым, заботливым, ответственным, честным и т. д. Эти ценности прививаются только в результате выбора. Вы можете проявлять честность, заботу, ответственность и т. д., когда делаете осознанный выбор в пользу ответственного поведения. Многие дети в наши дни обладают огромной свободой, но не поступают с ней ответственно.

В школе мы зачастую верим в то, что наши дети знают, как вести себя правильно, и просто предпочитают этого не делать. Возможно, многих из них никогда не учили ответственному поведению, заботе и честности. Или их обучили этим навыкам, но никогда не предоставляли возможность выбора. Выбор – основной компонент развития социальных ценностей.

Нэнси Шоу, районный уполномоченныйпо работе с детьмиНьюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия

Предоставление выбора может стать самым легким из трех основных методов этой книги. Он помогает без труда избежать принуждения. С помощью этой практики вы позволите детям принимать более разумные решения, стать более ответственными, повысите их желание сотрудничать, снизите уровень стресса для всех участников отношений и станете получать больше радости от воспитания детей.

Перемены, выбор и контроль

Скорее всего, вы читаете эту книгу, потому что хотите перемен. Для этого необходимы две вещи. Первое – понимание, что изменения необходимы. Второе – контроль. Выбор приносит контроль, потому что, как уже было сказано, люди не оспаривают собственные решения. Долгосрочные перемены происходят только тогда, когда человек имеет над ними контроль.

Обсуждение выбора не будет полным без упоминания ловушки, в которую родители легко могут угодить, если решат, что наличие выбора подрывает родительский авторитет. Это не так. Распространенный и неправильный подход заключается в мышлении, будто есть только один правильный ответ: либо я прав, либо другой. Такое мышление может привести к борьбе за власть и личностному конфликту. Реальность заключается в том, что почти всегда есть третий путь. Когда стороны обмениваются своими пожеланиями и соглашаются найти компромисс, ситуация меняется к лучшему, потому что в ней нет победителей и проигравших. Скоро вы поймете, что подобные ситуации приводят к позитивным чувствам и взаимной поддержки у каждой из сторон.

Научившись силе позитивности и выбора, мы переходим к третьей практике.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Дети достигают уверенности в себе и компетентности благодаря навыку принятия решений.

Выбор придает сил, и предложение возможности выбора не только может значительно снизить стресс, но и работает намного эффективнее принуждения.

Дети могут научиться выбирать свою реакцию на любую ситуацию, внешний раздражитель, внутренний импульс или побуждение.

Молодым людям нужно объяснить, что их жизнь – результат их выбора, а не только внешних обстоятельств.

Мышление «выбор – ответ» является одним из самых ценных навыков, который родители могут передать детям, и показывает, что им не нужно быть жертвами.

Разница между оптимистичным мышлением и пессимистичным заключается в восприятии контроля, а оно, в свою очередь, зависит от восприятия выбора.

Выбор, контроль и ответственность так тесно переплетены между собой, что значительно влияют друг на друга.

В детях следует развивать мышление, ориентированное на раскрытие собственных сил и возможностей, сосредоточенное на возможности выбора.

Использование кругов решений для концентрации на собственном выборе, а не на том, что должен сделать другой человек, – весьма успешная стратегия решения конфликтов.

Если родители зацикливаются на прошлом, это приведет к стрессу и негативным чувствам, а если на будущем – к снижению стресса и более эффективным результатам.

Выбор приводит к ощущению контроля. Долгосрочные изменения происходят в жизни человека, только если он сам берет на себя ответственность за свой выбор.

Глава 3. Размышление

Постановка рефлексивных вопросов – навык, которому каждый может научиться.

Одна из радостей, которую приносят дети, – гордость, когда мы наблюдаем, как они растут и становятся ответственными. Заметив безответственность в их поведении, мы сразу же хотим это изменить. Но наше желание перемен и желание перемен у ребенка часто противоречат друг другу. Как добиться изменений – самая большая проблема родителей и главная тема этой главы.

Изменение других

Вернемся к содержанию предыдущих глав. Если коротко, глава 1 была посвящена тому, как сила позитивности может изменить поведение. Мы добиваемся больших успехов во всех сферах жизни, когда мыслим и общаемся позитивно. Если вы хотите снизить уровень стресса и стать эффективнее, прямой путь к этому – настроить свое мышление и общение на позитивную волну.

Из главы 2 вы узнали, что предоставление выбора значительно снижает уровень стресса и приводит к более заметным результатам, чем попытка навязать изменения. Если родитель принуждает ребенка и навязывает ему какое-то решение, а ребенок отказывается делать то, чего хочет родитель, это уже свидетельствует о наличии выбора. Вы можете называть это неповиновением, но для ребенка это выбор. А если ребенок соглашается с вами, это тоже результат его решения. Так как выбор присутствует в любом случае, родителям стоит самим предоставлять ребенку варианты – это не только снижает уровень стресса, но и помогает добиться желаемых результатов.

Данная глава фокусируется на размышлении – третьем ключевом методе воспитания, который позволяет избавиться от стресса и воспитать в детях ответственность. Чтобы понять силу и значение размышления, нужно уяснить два момента. Во-первых, любая форма контроля над другим человеком дает только временный результат. Во-вторых, попытка контролировать другого человека – это не что иное, как попытка его изменить. Пока мы верим, что это возможно, мы будем склонны применять силу и принуждение, особенно когда дети нас не слушаются.

Представьте любого человека, с которым вы поддерживаете личные отношения, – супруга, ребенка, любимого, родителя, коллегу или друга. А теперь задайте себе два вопроса:

1. Удавалось ли вам изменить этого человека?

2. И если человек действительно менялся, была ли это ваша заслуга или он менялся сам?

Непреложный факт жизни заключается в том, что никто не может изменить другого – мы можем изменить лишь самих себя. Именно в этом первоочередная причина, по которой круги решения, описанные в предыдущей главе, помогают столь эффективно разрешать конфликты.

Конечно, можно контролировать ребенка с помощью авторитета: родитель может посадить непутевого сына или дочь под «домашний арест», а учитель – выставить хулигана из класса. Но временное подчинение не влияет на то, как человек хочет или станет вести себя в будущем, особенно если нас нет рядом. Других людей можно контролировать, но нельзя изменить.

Заметьте, что я не говорю о том, что родитель вообще не должен применять свой авторитет. Есть ситуации, когда это не только уместно, но и необходимо. Я лишь хочу сказать, что попытки контролировать или изменить кого-то при помощи авторитета приносят лишь временный результат, приводят к стрессу, ухудшению взаимоотношений и не помогают вызвать в другом человеке перемены.

Контрволя[13]

Контрволя – термин, который обозначает естественное желание человека сопротивляться внешнему контролю. Хотя взрослые нередко проявляют контрволю, мы словно удивляемся, когда встречаем то же самое в детях. Это та часть отношений между взрослыми и детьми, которая вызывает больше всего непонимания и недоумения.

Это инстинктивное сопротивление может принимать разные формы – непослушание, намеренное затягивание времени, вызывающее поведение, нехватка мотивации. Ребенок может прокрастинировать или, подчиняясь духу противоречия, делать прямо противоположное тому, о чем вы просите. Оно может выражаться в пассивности, негативе и вечных спорах. На определенных стадиях взросления это распространено так часто, что в обиход вошли такие понятия, как «кризис двух лет» и «бунтующие подростки». Несмотря на такое разнообразие форм, скрытый механизм этого явления обманчиво прост: защитная реакция на испытываемое давление.

Среди младенцев и дошкольников контрволя встречается повсеместно. Она также объясняет, почему в подростковом возрасте похвала может привести к результатам, противоположным ожидаемым, почему их привлекают запретные темы и почему некоторые дети делают совсем не то, что вам кажется правильным. Взрослые часто понимают контрволю неправильно – считают, что это проявление упорства и стремление манипулировать взрослыми, чтобы получить свое. Попытка справиться с таким поведением с помощью привычных методов принуждения гарантированно приведет к катастрофе, потому что никто не любит, когда на него давят, – даже дети. Избегая поступков и слов, которые можно расценить как принуждение, вы предотвратите и появление контрволи. Секрет в том, чтобы влиять, а не давить. Искусство влияния состоит в том, чтобы заставить людей повлиять на самих себя. Родители, которые пытаются влиять на детей, а не утверждать свою власть, испытывают меньше стресса, лучше справляются с воспитанием детей и получают от него больше радости.

Влияние и размышление

Суть размышления – это самоанализ. Размышление помогает нам изменить самого себя, а это наиболее верный путь к улучшению и развитию. Вот так взрослые учатся и развиваются. Этот метод подходит и детям, которые только становятся взрослыми.

Подтолкнуть человека к самоанализу – самый эффективный способ повлиять на него, чтобы он принял то или иное решение. И лучший способ заставить человека задуматься – задать ему рефлексивный вопрос. На своих семинарах я спрашиваю: «Вопрос к тем, кто был женат: было ли вам приказано пожениться? То есть давали ли вам приказ вступить в брак с человеком, который делает вам предложение?»

Мало кто поднимает руки. А потом я спрашиваю: «Скольким из вас сделали предложение, то есть спросили об этом?»

Руки поднимают все.

Когда мы действительно хотим чего-то добиться или получить, мы интуитивно понимаем, что нужно спрашивать, а не приказывать.

Вот пример, как постановка вопроса может стать ключом к более эффективному решению проблемы:

Сестры жили вместе и неплохо ладили друг с другом, но однажды вечером буквально сцепились. Когда старшая сестра мыла посуду, младшая пошла на кухню и взяла апельсин из корзины с фруктами. Старшая сестра сказала:

– Подожди-ка! Это мой апельсин.

Младшая ответила:

– Извини, теперь он мой.

И тут началась перепалка.

В конце концов им все же удалось остановить спор. Старшая сестра разрезала апельсин пополам и предложила младшей первой выбрать свою половинку, чтобы все было по-честному.

Это было практичным, творческим и довольно справедливым – но не лучшим решением. Старшая сестра спросила младшую, зачем ей апельсин.

– Хочу сделать апельсиновый сок. А тебе?

– Хочу натереть цедру для пирога.

Просто задав вопрос, каждая из сестер получила бы вдвое больше, чем то, чего они добились благодаря своему первоначальному решению.

Хотя из этой истории кажется, что задавать вопросы легко, вопросы для самооценки и изменения отличаются от остальных. Слово «вопрос» (question) происходит от латинского корня quaestio, что значит «искать». Вопрос – это всегда приключение. Поэтому давайте воспринимать вопросы как увлекательное приключение, в котором вы откроете для себя мысли других людей и научитесь получать от этого удовольствие!

Искусство размышления

Перемены, в отличие от контроля, всегда являются результатом внутреннего решения. В конечном счете мы делаем то, что делаем, потому что хотим это сделать. Захочет ли другой человек сделать то, чего мы от него ожидаем, зависит от нашего умения вызывать желание. Самый эффективный метод достижения долгосрочных личностных перемен всегда будет основан на размышлении – мыслях о собственных действиях и решениях, порождающих желание измениться. Задавая определенные рефлексивные вопросы, вы подталкиваете людей к тому, чтобы задуматься, изменить свое мнение и развиваться дальше. С помощью вопросов на размышление вы эффективнее достигнете своих целей, а к тому же уменьшите сопротивление и стресс. Заставляя своего ребенка задуматься, вы избегаете столкновения с его естественным сопротивлением внешнему контролю.

Как сказал Бенджамин Франклин: «Вы не можете заставить людей изменить свои взгляды». Как только вы поймете эту простую истину, возникнет неизбежный вопрос: «Если я не могу изменить другого человека, то каков самый эффективный способ подтолкнуть его к изменениям?» Как отмечали Франклин и другие великие мыслители, этого невозможно достичь с помощью критики или принуждения. Эти подходы основаны на негативе, а не на позитиве. Как и методы позитивности и выбора, практика размышления, описанная в этой главе, поможет вам успешно достигать своих целей и эффективнее влиять на других.

Рефлексивные вопросы

Рефлексивные вопросы исключают принуждение. Они направляют, а не заставляют.

Приведем пример. Я сидел в самолете рядом с очень активным четырехлетним мальчиком, матери которого приходилось нелегко. Он достал телефон из чехла на спинке сиденья перед ним и начал с ним играть. Я наклонился к нему и спросил: «А что если ты его сломаешь?» Он сразу же вернул телефон на место. Мой вопрос просто заставил его задуматься. Нужно отметить, что первые два принципа тоже были задействованы в этой сценке: вопрос был задан в позитивной форме (а не в негативной, что сразу же вызвало бы сопротивление) и предоставлял мальчику выбор. Вместо того чтобы указывать ребенку, что делать, я задал рефлексивный вопрос. Если бы мать просто сказала сыну положить телефон на место, она наверняка создала бы для себя массу проблем.

Одна из причин, благодаря которой данная стратегия позволяет успешно влиять на людей, заключается в том, что такие вопросы направляют мышление человека в позитивное русло. Здесь важны два фактора:

1. Ребенок признает необходимость перемены.

2. Решение зависит именно от ребенка, что является ключевым компонентом перемен.

Подчеркнем это еще раз: люди не оспаривают собственные решения.

Вопросы – это дар

Рефлексивные вопросы направляют наше мышление. Именно процесс постановки вопросов наводит на размышления – как вас, так и другого человека. Задать такой вопрос – значит подарить человеку подарок, потому что он делает мышление более ясным и строгим. Но и ответ на вопрос может стать даром человеку, который его задал, потому что это наикратчайший путь к пониманию взглядов собеседника.

Рефлексивные вопросы помогают родителям лучше понять взгляды своего ребенка – а значит и его самого. Это приводит не только к повышению эффективности воспитания, но и к улучшению взаимоотношений в семье. Ключевая цель любого общения – это понимание, прояснение мыслей другого человека, а не обязательно достижение согласия. Ясность важнее согласия. Жизненный опыт снова и снова доказывает, что стремление к взаимопониманию и ясности – самый эффективный способ разрешения конфликтных ситуаций.

Как-то раз мы с женой навещали моего кузена и его супругу. Вместе с ними мы поехали забирать их дочерей из школы. Пока мы ехали, родители сказали, что шестилетняя девочка – просто мечта, а вот младшая (три с половиной года) – сложный ребенок. Она не умеет делиться, а если не получает то, чего хочет, тут же начинает кричать. По словам родителей, она просто обожает манипулировать другими.

Когда обе девочки уселись в машину, мы с женой объявили, что у нас есть для них подарок – игра, в которую можно играть только поочередно. Я спросил девочек, согласны ли они с такими правилами. Они заверили, что проблем не возникнет. Мы показали девочкам, как устроена игрушка, и договорились, что младшая начнет первой – она сыграет дважды, а затем передаст игру сестре. Естественно, после двух подходов девочка не захотела делиться со старшей. Я напомнил о нашей договоренности, но она проигнорировала замечание.

Я стал размышлять: «Какой вопрос я могу задать, чтобы она задумалась над своим решением и взяла на себя ответственность за соблюдение договоренностей?» Когда она начала играть в третий раз, я спросил:

– Это твоя вторая попытка во второй игре?

Девочка посмотрела на меня, а потом передала игру сестре. Рефлексивный вопрос явно оказался более успешной тактикой, чем попытка использовать принуждение.

Этот пример показывает очень важный момент. Иногда достаточно всего одного шага в правильном направлении. Конечно, один проброс мяча – это еще не гол, но он доводит бейсболиста до первой базы и ведет в нужном направлении. Дочь моего кузена явно не стремилась расставаться с игрой. Я был недоволен, что она не придерживалась нашего соглашения и не поделилась игрушкой со своей сестрой. Однако нам все же удалось достичь прогресса.

Начав задавать рефлексивные вопросы, вы сразу же поймете эффективность и силу этой стратегии. Следующие вопросы способствуют глубокому и серьезному рефлексивному мышлению:

сХочешь ли попробовать себя в чем-то новом?

→ Что бы ты сделал, если бы точно знал, что тебя ждет успех?

→ Что ты можешь предпринять, чтобы этого добиться?

Советы

Эффективные вопросы заставляют человека дать обдуманный ответ, соответствуют ситуации и сформулированы так, что помогают ее прояснить.

1. Они фокусируются на настоящем или будущем, а не на прошлом.

2. Они часто начинаются со слов «Что?» или «Как?».

3. Обычно это открытые вопросы, то есть ответом не может быть просто «да» или «нет».

Вопросы, которые предполагают ответ «да» или «нет», называют «закрытыми», потому что они сразу же завершают диалог. Задавайте закрытые вопросы только в том случае, если они способствуют самоанализу и самооценке. Например:

→ Ты сделал все, что мог?

→ Ты доволен своими действиями?

В других ситуациях вопросы с ответами «да» или «нет» могут стать эффективными, если за ними следуют другие вопросы, требующие пояснения. Например:

→ Ты принимаешь ответственное решение? Каким образом?

→ Ты доволен результатами? Если нет, то что бы ты мог изменить?

В некоторых случаях одного простого вопроса бывает достаточно. Например:

→ Ты позволишь этому (человеку, ситуации, проблеме) помешать тебе?

→ Можешь представить, как ты уже делаешь… (то-то и то-то)?

В отличие от закрытых вопросов, открытые помогают детям вступить с вами в диалог. Они подталкивают к более продуманным ответам. Например:

→ Что тебе запомнилось сегодня больше всего?

→ Чему ты сегодня научился?

Чем больше мы побуждаем детей делать что-то для самих себя, тем отчетливее мы показываем им, что верим в их способности и силы. Когда вы привыкнете общаться с ребенком на языке ответственности, вы все чаще будете видеть свидетельства, что он развивается и растет. Когда мы просим детей поделиться своими идеями и предложениями, мы часто бываем приятно удивлены, насколько творческие и практичные решения приходят им в голову. Люди любого возраста будут гораздо охотнее следовать решениям, которые они сами приняли.

Вопросы не обязательно должны заканчиваться вопросительным знаком. Например, вот эффективные утверждения, которые могут подтолкнуть человека к размышлениям и прояснить ситуацию:

→ Пожалуйста, опиши мне это.

→ Объясни мне, что ты имеешь в виду, когда говоришь…

Некоторые вопросы заставляют задуматься, но не требуют ответа, – например, так называемые разделительные вопросы[14]. Это вопрос, который произносится быстро и непринужденно в конце утверждения или наблюдения, чтобы побудить человека пересмотреть свое мнение. Например: «Ты думаешь, что это поможет разрешить ситуацию, правда?» Когда вы используете разделительные вопросы, вы делаете утверждение, над которым ваш собеседник должен подумать. Они хорошо помогают детям заново пересмотреть и оценить то, что было сказано или сделано, – дают возможность поразмыслить, не навязывая определенную точку зрения. Вот еще несколько примеров разделительных вопросов:

→ Ты хотел сказать, что можешь пойти к другу, когда закончишь домашнее задание, не так ли?

→ Это большое достижение, правда?

→ Ты ведь совсем не это имел в виду?

→ Ты действительно думаешь, что таким образом сможешь получить то, чего хочешь? Не стоит отвечать!

Родителям сложно задавать вопросы, не срываясь на критику. Один из способов свести на нет такой негативный формат общения – заменить критику вопросом. Вопрос: «Если бы тебе пришлось снова это делать, что бы ты исправил?» – передаст нужный смысл, не вызывая негативных эмоций у вас и у ребенка. Есть большая разница между тем, когда родители отказываются поддерживать ребенка и когда они отвергают его действие – дети могут легко это уловить и понять. Заставив ребенка поразмыслить над своим поведением, вы успешно проведете грань между человеком и его поступками.

Личный пример

Моя жена многие годы общается с продавщицей соседнего продуктового магазина. В самом начале знакомства та рассказала, как сложно ей было обращаться с упрямой пятилетней внучкой. Мама тоже не знала, как справиться с ребенком. Моя жена дала продавщице несколько советов, делая акцент на выборе и размышлениях. Когда бабушка начала использовать эти практики, ее разговоры с внучкой стали выглядеть так:

Девочка плачет. Бабушка спрашивает:

– Ты хочешь вести себя как взрослая девочка или как ребенок?

– Я хочу плакать, поэтому хочу вести себя как ребенок.

Вскоре она сказала:

– Теперь я хочу вести себя как взрослая девочка.

В следующий раз бабушка спросила:

– Почему ты плачешь?

Внучка ответила:

– Я не знаю, – и перестала плакать.

Совсем недавно моя жена снова говорила с продавщицей, и та призналась, каким замечательным ребенком стала ее десятилетняя внучка.

Есть старая поговорка, которую обычно приписывают Конфуцию: «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь». Это попросту значит, что, если подсказать человеку ответ, он получит лишь временное решение. Но если вы объясните ему принципы решения проблем, он сможет справляться с ними самостоятельно. Внучка той продавщицы поняла принципы размышления, и это будет помогать ей всю жизнь.

Пример североамериканских индейцев

Отважный Медведь не помнит, чтобы отец говорил ему:

– Ты должен это сделать.

Вместо этого отец часто передавал свои ожидания, говоря:

– Сын, однажды, когда станешь мужчиной, ты это сделаешь.

Пример, как бороться с жалобами

Одна мама рассказала мне следующую историю о том, как рефлексивные вопросы помогли справиться с жалобами сына.

В поисках более эффективного подхода к укреплению дисциплины я начала читать книгу доктора Маршалла «Дисциплина без стресса».

После хоккейного матча, в котором участвовал наш одиннадцатилетний сын, мы поехали домой. Я продолжала читать книгу, муж сидел за рулем. Тут сын говорит, что хочет отправиться в гости к своему другу. Вот как прошел этот разговор:

– Могу я пойти к Грегу, когда мы вернемся домой?

– Нет. Уже поздно, а нам еще долго ехать.

– Мне очень хочется пойти. Можно?

– Нет. Не сегодня.

– Но ведь Грег пригласил меня. Можно я пойду?

Тогда я начала злиться – и вдруг вспомнила, что в книге есть раздел «Жалобы», где говорилось, какие вопросы нужно задавать детям в такие моменты. Когда мой сын снова спросил, может ли он пойти к другу, я была готова:

– Как долго ты собираешься это повторять?

– Вечно! (с едва заметной шутливой интонацией)

– Думаешь, так тебе удастся получить то, чего ты хочешь?

– Нет.

На этом все и завершилось. Больше он ни о чем не упрашивал.

Неэффективные вопросы

Будьте осторожны, задавая вопросы, которые начинаются с «почему». Они используются очень часто – но при этом являются одними из самых неэффективных. В них не только чувствуются обвинительные нотки – они прерывают общение, потому что вызывают негативные чувства. Попробуйте провести такой эксперимент, произнося вопросы вслух:

→ Почему ты это делаешь?

А затем:

→ Что только что произошло?

Отметьте, что в первом случае тон голоса становится выше, а громкость возрастает. Заметили ли вы разницу в ощущениях, когда задали вопрос «что» вместо «почему»?

Кроме того, вопрос «почему» нацелен на определение мотивации человека, а объяснить, в чем она состоит, порой очень нелегко. Даже если причины поступка можно выразить словами, ребенок, возможно, не захочет о них рассказывать. Таким образом, когда вопросы «почему» и «зачем» используют в работе с детьми, они заставляют почувствовать себя жертвой, вызывают желание оправдаться и сбежать от ответственности. Это особенно касается молодых людей, на которых навешивают ярлыки. По идее, классификация должна помогать, но ярлыки могут нанести ребенку немалый вред. Например, он начнет думать: «Я ничего не могу с этим поделать. У меня синдром дефицита внимания». К тому же дети зачастую не знают, почему они поступают так, а не иначе. Даже если они были способны объяснить причину своих поступков, необходимость это сделать может унизить их достоинство. Никому не нравится признаваться в том, что принял неправильное решение. Если вам действительно интересна причина, тогда спросите без осуждения:

– Мне просто любопытно, почему ты поступил именно так?

Изменив форму вопроса, мы убираем негативный подтекст. Но важнее то, что вопрос «почему» слабо влияет на процесс изменения в поведении.

Существует еще много вопросов, которые не начинаются с «почему», но все равно несут негативный оттенок. Обратите внимание на скрытое требование и обвинительный тон следующего вопроса:

– Когда ты перестанешь так себя вести?

Сравните его с другой формулировкой:

– Как долго, по твоему мнению, ты будешь это делать?

Теперь это вполне нейтральный вопрос, если задавать его без обвинительной интонации.

Сравните два вопроса, приведенные ниже. Цель у них одна и та же, но есть заметные различия. У первого вопроса негативный оттенок – он звучит как прямое требование. Во втором вопросе нет обвинения.

A: Когда начнешь выполнять домашнее задание?

(обвинение)

B: Как ты планируешь сделать домашнее задание?

(вопрос)

Если бы вы были ребенком, какой вопрос вы бы предпочли услышать? Какой из них скорее подтолкнул бы вас к действиям?

Чтобы научиться задавать эффективные вопросы, нужно внимательно отмечать качество полученных ответов, так как качество ответов напрямую зависит от качества вопросов.

Приведем пример. Родители потратили триста долларов, чтобы отправить сына в летний лагерь. Забирая ребенка домой, они спросили:

– Как лагерь?

– Нормально.

Родители были разочарованы, получив такой скупой ответ, – они ожидали большего. Но если бы они задали более точный рефлексивный вопрос, результат мог бы быть совершенно другим:

– Что в лагере было самое интересное?

Такой вопрос подталкивает к размышлениям, и в ответ родители с большей вероятностью услышали бы подробный рассказ о том, как ребенок провел время.

Эффективные вопросы

Ниже приведены примеры эффективных вопросов, которые вы можете применить на практике. Вы добьетесь еще больших результатов, если научите ребенка задавать такие же вопросы самому себе.