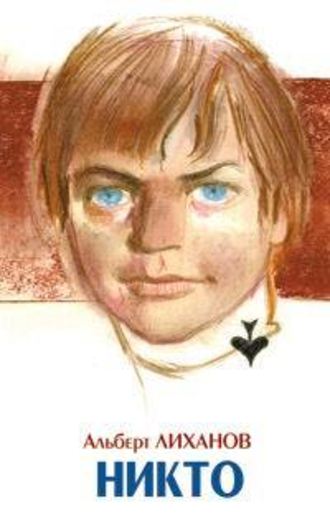

Альберт Лиханов

Никто

10

Однажды после занятий в училище появился Гошман, и Кольча, увидав его, перепугался. Добрый мэн похудел так, что новенькая джинса, одетая, похоже, в первый раз, болталась на нем, как на палке.

Они обнялись – этому Топорик обучился у Валентина, – и Кольча принялся расспрашивать у Гошмана, что и как. Но корешок его любимый отмахивался, отбрыкивался, и раз Топорику полагалось ехать на маршрут, попросил покатать его, пока время еще есть. Там, в «мерине», как бы между прочим, он сказал Кольке, что болеет белокровием.

– Ну дак это ерунда? – спросил Топорик. – Крови мало? Надо чего-то такое есть – фрукты, мясо, я тебе куплю.

– Не-а! – рассмеялся Гошман. – Это называется малокровие. А у меня кровь белая. Мало красных кровяных телец. Много белых.

– Ну уж – белая! – попробовал ухмыльнуться Топорик, но смутился, понял, что ничего не знает.

Они проехали малость молча, и Кольча спросил:

– Чего же теперь?

– Ничего.

– Как лечат-то?

– Костный мозг надо пересаживать. Обязательно от родных. От брата или сестры. – Гошман улыбнулся измученно, махнул рукой: – Да какие у меня братья?

Кольчу ровно током дернуло, он даже тормознул от неожиданности. Мысль эта и заняла-то какую-нибудь секунду, но будто холодом его обдало. Точно стенка за спиной рухнула враз, он обернулся и увидел позади ущелье: сделай полшажка – и рухнешь в никуда.

Как он сказал, Гошка? «Какие у меня братья?»

А сестры? А мать, отец – где они у Гошки? Только они, только родные годятся, чтобы костный мозг свой пожертвовать пацану, но их, этих людей, у Гошмана нет. И у него, Кольчи, нет.

И еще его ошарашило: чемодан! Ведь у Георгия Ивановича хранится его чемодан. Так говорили – чемоданы есть почти у всех, значит, и у него, Кольчи!

А у Гошмана есть чемодан? Хотя, если и есть, он же не вышел из интерната, значит, заглядывать туда пока запрещается. Но почему? А вдруг в этом чемодане хранится какое-то доказательство, что ли? Чье-то имя, какая-нибудь незначительная бумага?

Эх… Топорик снова тормознул, поехал медленнее. Если бы чемодан был, директор не забыл бы его отдать. Это во-первых. Во-вторых, бумаги там не хранятся. В чемоданишках барахло, какая-нибудь мура, это ясно как дважды два. Что же, в интернате совсем уж дураки сидят? Каждый чемоданишко десять раз обшмонают, оглядят, исследуют и все, что надо, в скоросшиватель воткнут, в личные их дела…

И все равно Кольча Топорик не заплакал, не наполнил глаза мокротой, не хлюпнул носом, не сказал даже каких-нибудь особенных слов Гошману. Проговорил только:

– Ништяк, пацан! Пробьемся!

Он бросил взгляд на корешка и зафиксировал, что тот смотрит на него как-то чересчур внимательно. Он мотнул головой, словно стряхивал с себя этот опутавший его взгляд, но ничего не вышло. Будто бы что-то непонятное, необъяснимое обняло, стеснило его со всех сторон, какая-то неловкость, непонятное неудобство, а может, стыд… Люди подвластны состояниям странным, малообъяснимым, которые возникают в них и вокруг них, как озарение, например, которое способно подвигнуть на что-то важное, решительное, даже мужественное, как прозрение, враз снимающее с них туман неочевидности и неправды, и как, наконец, морок, неясное томление, предположение, а часто и предсказание того, что обязательно сбудется, хотим мы того или нет…

Морок, горечь, тяжелое предчувствие точно опутали Кольчу, и он, стыдясь этого, ясно понимал, что тяжелое его предположение прежде всего относится к Гошману, но и к нему тоже, и это, относящееся к нему, волнует его больше и страшнее, чем даже сама Гошкина жизнь.

Он весь пылал, сминаемый душным мороком, даже майка, похоже, промокла, когда он причалил к интернату.

Истончившийся, прозрачный Гошман, так неузнаваемо непохожий на себя прежнего – чересчур полного, даже одутловатого, пожал Кольче руку и, пояснив, что недельки три ему придется пожить дома, то есть в интернате, а потом двигаться назад, в больницу, вышел из «Мерседеса».

Топорик поехал к месту сбора, потом, как положено, уступив руль Андреотти, совершал обход, но двигался, говорил, считал, если надо, деньги все в той же мерочной невесомости, когда ты вроде бы живешь как всегда, а на самом деле ничего не ощущаешь – ни ног, ни тела своего, а слова, которые сам же произносишь, слышатся как-то издалека.

Почти всю сознательную жизнь Кольча разглядывал полутрезвых мамашек с удивлением, а потом и презрением, и никогда не связывал их с собой, этих, похожих на пингвиних, женщин, но вот выяснилось, что Гошману позарез нужна такая тетка. Мать. И чтобы она привела Гошке сестру или брата. Существование Гошмана, его пребывание на земле, оказывается, зависит от этой проклятой, противной матери. Где она? Куда делась? Какое право имела исчезнуть?

И – он? Кто он такой? Ладно, он презирал мамашек, отлитых по одному образцу. Но что, если ему станет худо тоже, как и Гошке? Кто приходил в больницу к Гошману? Директор Георгий Иванович? Тетя Даша? Даже если и она, такая приветливая и добродушная, разве этого хватит, чтобы выкарабкаться, как это нужно Гошке?

В Кольче путались он сам и Гошман, добрая душа. Неясно, каким образом, он подставлял себя на место дружка, а Гошку на свое место, и выходило душно, тяжело, безысходно.

«А если я умру, – думал Кольча, впервые в жизни задавая этот вопрос самому себе, – кто придет на кладбище?»

Кольча и Гошка входили друг в друга ровно матрешки, ведь они чуточку разные по размерам, и одежка на них неодинаковая, но кем-то они слажены так, чтобы жить друг в друге, походить друг на друга не внешне, а по подгонке лукавой судьбы. Встроенные, соединенные незримой силой, они, похоже, ломаются и уязвимы одинаково…

Топорик оклемался только от полной рюмахи «Хеннесси». Прислушивался к себе, слышал, как сваливается, спадает с него наваждение, привалившее с пониманием Гошкиной, а значит своей обреченности.

Есть не хотелось, но что-то рвалось из него, какой-то крик или, может быть, стон, и Кольча, выпив вторую рюмку, сам не ведая почему, запел именно эту песню. Валентин не знал ее, отложил гитару, лихорадочно листал песенник, но и в нем, видать, ее не оказалось, а может, не нашел впопыхах, поэтому быстро утих.

Кольча пел один, без аккомпанемента, его голос был одним из лучших по интернатовским меркам, но это не значит, что совершенно хорош, скорее просто громок, резок, по-мальчишечьи угловат. Но, заметьте, когда поет мальчишка, да еще одинокий мальчишка лет пятнадцати с небольшим, да еще одинокий мальчишка, вдруг осознавший свою обреченность, голос его наполняется отчаянием, а слова не выпеваются, а выкрикиваются, порой с хрипотцой, без всяких сантиментов, без надежд, без любви, – а оттого песня вызовет содрогание, непонятное душевно глухим, но ясное тем, кого хоть раз хорошенько царапнула боль.

Сквозь вечерний туман мне под небом стемневшим

Слышен крик журавлей все ясней и ясней…

Сердце к ним понеслось, издалека летевшим,

Из холодной страны, с обнаженных степей.

Вот уж близко летят, и, все громче рыдая,

Словно скорбную весть мне они принесли…

Из какого же вы неприветного края

Прилетели сюда на ночлег, журавли?

Амбалы давно были обучены Валентином не жрать, когда поют, притихли они и теперь, хотя пел только один пацан, без хозяина. Но пел он так, будто рыдал, будто душа его рвалась и хрипела, хотя ни слезинки не было в глазах его, а только непонятное, пугающее даже этих беспощадных людей отчаяние.

Я ту знаю страну, где уж солнце без силы,

Где уж савана ждет, холодея, земля

И где в голых лесах воет ветер унылый —

То родимый мой край, то отчизна моя.

В песне был еще один куплет, и Кольча пропел его, поднял голову и понял, что пел песню с опущенной головой, пел не взрослым мужикам, которые сидят вокруг, а первый раз пел вроде как самому себе, потому что ему надо было выговориться, а своих слов он не знал, не находил, но его распирала эта странная боль – и вот она нашла выход в чужой, каким-то мудрым человеком написанной песне. Не песне – а тоске.

Он поднял голову и увидел в глазах Валентина слезы. Амбалы же сидят, повесив головы.

Что-то он такое, выходит, выговорил и про них.

11

После этого вечера Валентин снял для Топорика однокомнатную квартиру.

Кольча пробовал было сказать, что ему это вовсе ни к чему, но хозяин посмеивался, отвечал, будто от добра не отказываются. Топорик не унимался, ему становилось не по себе, когда он представлял, что ночует один-одинешенек, и в этом стоило разобраться – он же за всю свою жизнь ни разу не ночевал в одиночку. Но Валентайн разбираться не хотел, пер свое, а когда Кольча раз в пятый, наверное, попробовал сказать, что никакая квартира ему не нужна, обозлился:

– А почему ты думаешь, что она – тебе? Она для дела, вот и все. Ты будешь просто сторожем, понятно?

Топорик ничего не понял, но замолк, привычный ждать, когда все придет само собой и непонятное разъяснится.

Квартирка, которую арендовал шеф, принадлежала, похоже, одинокой женщине и была обустроена чисто по-женски – на высокой никелированной кровати целая пирамида подушек и подушечек, диван украшен пришпиленными к нему вышивками на белой ткани, а туалетный столик наполнен разными побрякушками в чисто женском стиле – слониками, маленькими фарфоровыми куколками, бутылочками, кувшинчиками и прочей мерзостью, Топорику совершенно чуждой, неясной и отталкивающей. Все это ведь не требуется для жизни, а только приукрашивает ее на свой лад. Кольча же признавал только то, что было полезно. Полезное сосредотачивалось на кухне – чистенькой, почти стерильной, и, войдя в квартиру, оглядев ее вместе с Валентином, Топорик решил про себя, что уж так и быть, раз этого требует хозяин, но пользоваться он станет диваном да кухней, не трогая кровать, похожую на индийскую гробницу, туалетный столик, конечно же, ну и стол, сияющий лаком, будто это концертный рояль. Кухни и дивана ему вполне хватало, и требовалось как-то так обитать, чтобы не наследить на коврах и ковриках, устилавших всякое свободное на полу пространство.

Переезжать из общаги тем не менее Валентин пока не велел, и Кольча, принимая это к исполнению, перенес в новое жилье одну только красавицу «балалайку», ведь он всегда побаивался, что ее могут упереть в общаге-то. Правда, общага догадывалась, что красть у Топорика небезопасно, и, таким образом, на выдающуюся собственность не посягала. Но ведь одна сторона не всегда вольна узнать, что на самом деле думает другая.

Так что койка в общежитии считалась Кольчиной, и он, после обеда, к примеру, заходил в комнату, ложился на свое место, а уходя, не взбивал подушку, и получалось, что он только что вышел отсюда и где-то неподалеку. Но ночевал на новом месте.

Несколько вечеров подряд Валентин заезжал к нему после ужинов – то есть дежурный водитель не отвозил его к местам хозяйской высадки, а сперва доставлял их с Кольчей сюда, и шеф как-то странно себя вел. Он часто посматривал на Топорика, болтал о всякой ерунде, и всякий раз Кольче казалось, что он хочет еще что-то про него выведать.

А что? Ведь Кольча давно пустой, то есть в нем не осталось ничего, чего бы не знал Валентайн.

Потом Топорик обнаружил два металлических чемодана. Сидел, вернувшись вечером, перед телеком, пил чай, закусывал сушкой, она выпала из руки и покатилась под кровать, будто занавесом, почти до пола, прикрытую узорчатой вышитой накладкой, вроде бабьей поддевки. Кольча полез под нее за сушкой и увидел мерцающие в полумраке средней величины железяки, как в американских фильмах – из рифленого металла.

Он поглядел на них, хотел было потрогать, но окоротил себя. На другой день его так и подмывало сказать про них Валентину, но он решил не торопиться, а опять подождать, и дождался.

Каждый вечер, вернувшись в квартиру, он первым делом заглядывал под кровать. Сперва исчез один чемодан, потом второй. Потом они по очереди вернулись. Его это, конечно, не касалось, но, подумав, он решил, что его не должны держать совсем уж за малое дитя. Требовалось дать понять, что он знает о чемоданах. Ну а вдруг это имущество хозяйки, которую он ни разу не видел. И вообще! Если в дом без него приходят и уходят какие-то люди, уносят и приносят чемоданы, а он назначен сторожем, в чем тут дело? Сторож он или нет? Охраняет чего-то или тут вовсе другое дело? А если сторожем его определил Валентин, должен он ему об этом сказать или как?

Когда они остались вдвоем в машине, Кольча спросил Валентина:

– Я отвечаю за чемоданы?

Тот помолчал, ответил глухо:

– Нет. Но никому об этом!

– Молчу, – ответил Кольча.

В тот вечер Валентин снова поднялся в уютную квартирку, и разговор продолжился.

– Там деньги, – сказал хозяин, затянувшись «Пэл Мэллом».

Кольча не выразил удивления.

– Большие деньги, – продолжил Валентайн, пытливо вглядываясь в Топорика.

Тот был готов к подобному, прокрутив в голове возможные варианты, а главное, наглядевшись импортных кинух: выходили только деньги. Или драгоценности. Но откуда у них драгоценности, ясное дело!

– Не опасно? – позволил себе спросить он.

– Очень опасно, – ответил хозяин, – но самое безопасное из всех опасных вариантов – держать тут, возле тебя. Думаю, – проговорил, замедляя слова, Валентин, – тебя вычислят в последнюю очередь.

Он помолчал, а Кольча все понял. Спрашивать больше не о чем. И тогда Валентайн сказал следующее:

– Я тебе верю больше, чем всем остальным. Главное, не проболтайся интернатовским. И ничего не бойся, за чемоданы ты не отвечаешь. Отвечаю только один я. Но это ненадолго. До весны.

Он подвинул стул к Топорику, протянул ему свою раскрытую ладонь. Взял ею пальцы Кольчи. Произнес:

– Я отвожу тебе особую роль. Какую – узнаешь потом. А теперь – оставайся собой. Не меняйся. Ты мне нравишься именно таким. Не болтливым. Скрытным. Правда, еще дурачок…

Он похлопал Кольчу по щеке.

– Эту квартиру можно будет выкупить, и я ее куплю на твое имя. Она нужна мне, понимаешь? Нужна и тебе.

Встал, прошелся неслышно по мягким коврам. Сказал, не глядя на Кольчу, будто приказывал:

– Объясняю дальше. Ты теперь прошел весь цикл, знаешь нашу работу, адреса, людей, ставки. Я не собираюсь быть вечным рэкетиром. Скоро мы сменим нашу специальность. И ты не будешь всю жизнь собирать ясак. Мы придумаем что-нибудь получше. Покруче. Повеселее. И посолиднее. Поэтому теперь ты снова уйдешь в тень. Будешь просто шофером. Последней спицей в колесе. А на самом деле – второй.

Он снова сел, вгляделся в Кольчу.

– Только молчи. Нашим амбалам ни слова! Извини заранее, но я вынужден теперь изменить отношение к тебе. Я буду тебе грубить. Ругаться. Но ты не обращай внимания. Я тебя люблю. Ты моя правая рука. Ты мой наследник, если что-нибудь со мной случится. Ты один будешь знать все. Понял?

Кольча таращился на Валентайна во все глаза. Еще крепче любил его. Ведь они толковали об опасных, может быть, страшных вещах. Он не все понимал и соглашался с таким непониманием, а Валентайн объяснит, когда будет надо.

Топорика опять прихватило что-то, какой-то морок. Только теперь его предчувствие носило яркие одежды – оно сияло золотым, красным, голубым. То, о чем толковал великолепный Валентайн, было таинственным и опасным, это верно, но кому еще верить, как не ему. И дело вовсе не в порядковом номере спиц в Валентиновой колесе. Да назначь его и последней спицей, он покатится за своим шефом, своим братом.

Но он говорит очень всерьез. Говорит о доверии самой высшей степени. Говорит так, что при этом встают. И салютуют, приложив руку к солдатской пилотке.

Он, Кольча, – Валентинов солдат, и это давно ясно. Но вот теперь ему объясняют, что он станет тайным заместителем командира. И если Валентин – полковник, он, выходит, подполковник. Не так-то все просто, совсем не по-детски. Военные отвечают друг перед другом, и подполковник отвечает перед полковником.

И самое страшное, самое беспощадное в делах военных людей – предательство. Военный не предает военного. А если предает, наказание только одно – расстрел. Но если твой полковник, твой командир еще и твой брат, тогда как?

И тогда – так.

Это предательство самое страшное из предательств.

Брат должен расстрелять за предательство брата.

Кольча был готов к такой мере вещей и к такой расплате. Соглашаясь, он чувствовал, на что идет.

Валентин выкурил целый веер сигарет, пока говорил. И все они искурены только до половины. Закуривал, потом тушил. Значит, нервничал. Значит, не шутил, говорил правду, волновался.

Потом подошел к двери, развернулся к Кольче и неожиданно обнял его. Крепко-крепко обнял. Снова сказал:

– Я люблю тебя. Верю тебе. Ты мой самый надежный человек.

В Кольче опять что-то непонятное забродило, заколготилось, заурчало, но он удержался.

Отпуская его, Валентин засмеялся. Сказал:

– А я ведь проверил тебя. Молодец. Ты даже не прикоснулся к чемоданам. Выдержка настоящего разведчика!

12

Он назвал его разведчиком! Человеком, обладающим выдержкой!

Это поднимало Кольчу, волновало его. И заставляло думать, хотя бы о себе. Так ли все на самом деле? А может, это все вовсе не выдержка, а страх, нежелание совать нос куда не следует? Или привычка, воспитанная интернатом, – ничего не делать без команды, умение плыть по течению: все равно ты же до конца-то за себя не отвечаешь. Отвечает интернат, государство, еще кто-нибудь.

Он слышал однажды, как тетка из какой-то комиссии, прибывшей на шею Георгию Ивановичу, громогласно говорила в холле: «Государственные дети! Государственные дети!» Кольча тогда фыркнул, проходя мимо, и подумал, что тетка, наверное, из автоинспекции. Там тоже делят машины на государственные и частные, совсем недавно у них были даже разные номера. Эта тетка из автоинспекции, это точно, только заведует не машинами, а детьми, и уж она-то знает, что есть дети государственные, вроде них, безродительских, и частные.

А всем известно, что машины с государственными номерами ментов боятся меньше, едут быстрее, а оттого чаще бьются, и никто по разбитым тачкам так не убивается, как убивается частник даже от малой царапины на личном капоте. А почему? Да потому, что своя машина – это своя, а государственная – казенная, и ее всегда починят за ничьи деньги, а не починят, так спишут – невелика беда.

Так разъяснял детям насущные моменты жизни дворник Никодим, покуривая редкие теперь папиросы «Беломорканал» и популярно толкуя примеры, в интернате не изучаемые. Вольно-невольно это въедалось в кровь, и пацаны не раз испытывали снисходительность государства к ним, в отличие от родительских ребят. Если они грешили на глазах у взрослых, те махали руками: «А-а, детдомовские!»

Вот, черт! Детдом давным-давно переименовали в интернат, а их по-прежнему обзывали детдомовцами, даря, правда, при этом как бы дополнительную свободу, оправданную чем-то невзыскуемость. Но ведь и пренебрежение, неуважение – тоже. Воспитатели же, и Георгий Иванович – первый, только и повторяли, чтобы ребята не дергались, не отклонялись, не выскакивали, не хулиганничали, а учились, воспитывались, кормились за счет добродетельного государства, раз уж так получилось. А отечество родимое не подведет и выведет на широкий путь.

Повторимся: эти речи пригасали со временем, пока совсем не утихли, но, сказанные однажды, жили в умах детей, даже переступивших уже порог интерната, как, например, в Топорике.

И теперь, пытаясь неуклюже размышлять о себе и своих поступках, он улыбался, восхищаясь щедростью Валентина, и хмурился, приходя к выводу, что похвалы получил излишние, что за выдержку его друг, брат и хозяин принял воспитанное интернатом обыкновение не лезть, куда не просят, а ехать, как казенная тачка, ровно, по возможности не нарушая правил, что означает протяжный и долгий путь, отличающийся от резких ускорений, от нарушений правил, от форсажа двигателя, которые, конечно же, простит государство, но вот чем это обернется – не знает никто…

Однако разуверять Валентина было бы недостойно, и Топорик покатился по инерции дальше, как было предписано ему интернатскими заповедями.

А хозяин, как предупредил, резко изменился. Однажды за ужином, вглядываясь в пацана, он круто намазал черной икрой кусок белой булки и протянул ему, а когда Кольча, неуверенно отнекиваясь, все же согласился взять угощение, отдернул бутерброд и громко, несдержанно матюгнулся, обращая эти слова ему. Топорик содрогнулся от неожиданности, но, вспомнив уговор, тут же засиял улыбкой.

– Вот тварь, – взъелся хозяин, – еще и лыбится! – И велел Кольче тут же отсесть от него.

В комнате зависла тишина, но амбалы переваривали перемену поразительно споро для их массивных голов и бычьих шей. Кольче показалось даже, что этого момента заждались, потому что все единодушно оживились, заколготились, заговорили, забренчали рюмки, коллектив однодельцев забурлил, не останавливаемый больше ни песнями с неизвестными им словами, ни искусственным, вовсе ничем не оправданным повышенным уважением к этому пацану, этому щенку.

Кольча ел, посмеиваясь в душе, вернее, пробуя посмеиваться, потому что это оказалось не таким-то простым делом – получить втык, публичную пощечину, знать, что этот втык как бы понарошку, не всерьез, и прикидываться, что ты переживаешь. Но вышло так, что он переживал всерьез. Ведь его обидели публично, при всех. И эти все вздохнули с облегчением – это раз. А два – никто не заступился за Кольчу. Значит, не заступятся никогда. И все приняли всерьез его перемещение за столом, отстранение на задний план, отмену песен.

Кольча ел, опустив голову, в смятении, тщетно уговаривая себя не дергаться. Он дергался. Его задела, хотя и не поразила, реакция амбалов. Квадратные мужики с толстыми пальцами веером перешагнули через него. Еще вчера они выспрашивали у него слова песен, чтобы подпевать своему предводителю, выглядеть достойно, а сегодня его как будто и не было – он исчез не исчезая, умер не умирая.

Топорик несколько раз поднимал глаза, отыскивая взгляд Валентина, но тот смотрел в сторону. На другой же день Кольча снова сидел за рулем.

Единственное, что утешало, – он вновь управлял своим любимым «Мерседесом», и снова уютно играла негромкая музыка, приятно пахло кожей и хорошими сигаретами. За спиной сидели амбалы Андреотти и Антониони, но теперь они были небрежны в обращении с Кольчей, хотя и не переступали незримой черты, разделяющей подчиненных и подчиняющих.

Сердце Кольчи стучало ровно. Если Валентин назвал его разведчиком, значит, таким и следовало быть. Он вспоминал артиста Тихонова в роли Штирлица, норовил стать Штирлицем, только вся разница в том, что амбалы не были ему врагами. Он лишь должен затаиться, уменьшиться в размерах, стать серой молью, ничего не значащей по сравнению с ними.