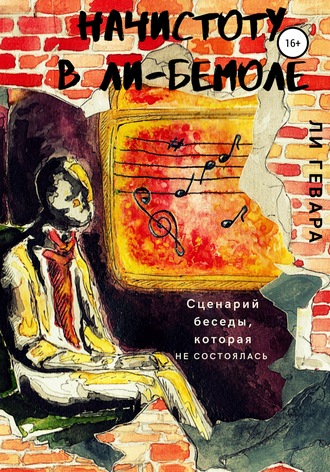

Ли Гевара

Начистоту в ли-бемоле

Действующие лица:

ОНА: высокая худая девушка. Точный возраст не определить: ей можно дать как 20, так и 30. Волосы каштановые, ниже лопаток, глаза карие в сумерках, зелёные на свету. Лицо в веснушках. Одета в белую майку и простые джинсы. На ногах ярко-красные кеды.

ОН: рослый молодой человек крепкого телосложения, лет 25. Волосы тёмно-русые, коротко подстриженные, глаза серо-зелёные, светлые. Одет в чёрную футболку и брюки от военной формы «Дубок». На ногах тяжёлые берцы, на лице небольшие очки с диоптриями.

ПРОВОДНИЦА: женщина лет 50, полная, с приятным лицом и выкрашенными в бордовый волосами, забранными в пучок. Одета в синюю форму «Укрзалізниці».

ВРАЧ: невысокий сухощавый мужчина за 60. Седой, коротко стриженный. Лицо интеллигентное, но уставшее, в морщинах. Одет в белый халат и светло-коричневые вельветовые брюки, на ногах мягкие белые мокасины.

Плацкартный вагон поезда «Севастополь – Киев». Четыре часа утра. Свет не горит, занавеска отдёрнута, и за тёмным окном видны проносящиеся поля и редкие полустанки. ОН и ОНА – единственные пассажиры в вагоне. ОН сидит на нижней полке, положив руки на приоконный столик. ОНА – на верхней полке над ним, болтает ногами в опасной близости от головы собеседника.

ОН (после затянувшейся паузы). А что, если нас с тобой не станет? Ты думала об этом?

ОНА. Когда меня не станет,

когда тебя не станет,

когда всех нас не станет

к концу отпущенных –

что за себя оставим?

Сомнения, усталость?

Разорванные стяги?

Обугленные пустоши?

Когда тебя не будет,

когда меня не будет,

совсем-совсем не будет –

кто встанет у меча?

Заговорят в народе

что, дескать, были люди,

а может быть, уроды,

а может, промолчат?

А кто-то – так быть может –

и выдохнет: ну что же,

не стало двух убожеств,

дорог нехоженых.

И выпьет, толстокожий,

и станет чуть моложе –

его ничто не гложет.

Так тоже может быть.

Мы столько книг не сделали,

мы столькими не читаны,

мы не простили стольких, что

уже и не успеть.

И наши песни семенем

не проросли на чистую.

Из года в год всё тоньше,

невидимей доспех.

Мы не опадали самолётами,

мы не воевали с пулемётами,

даже не планировали что-то там

в отместку прожитым.

Нас об этом, в общем, не просили,

но когда сиять настолько сильно,

небеса тебя в себе фиксируют

раньше, чем положено.

Ржавеют образа́ми

рождественские сани,

готовятся к отправке

по млечности путей.

Никто и не узнает,

что нас уже не стало.

Немыслимая правда

незначащих потерь.

ОН. И почему все так боятся смерти?

Естественна, как рождение, смех, слёзы,

секс и процесс дефекации,

безобразна своей непогрешимой неисключительностью,

смерть восхитительна самой своею сутью –

гранью, которой книга, истончаясь, кончается,

а дерзкие имеют необоснованное право полагать, будто не кончается.

Или кончается, и вновь начинается.

Или кончается, и начинается Библия/Тора/Коран/Бхагаватгита/Пособие по приручению Летающего Макаронного Монстра.

Мне забавно воображать, что наименее интеллигентный пласт аудитории корёжит от слова «кончается», а не оттого, что я повторил его четырежды.

Как тяжело нам просыпаться по утрам.

Не всякий согласится добровольно переехать из цветной фантастики в чёрно-белый арт-хаус,

дерьмовый, к тому же.

Глаза категорически не желают открываться,

тягучий медовый воск сна обнимает голову,

заточенную под думать, думать, думать…

Думать не нужно, иди в удивительный мир, смотри его,

живи его,

жуй его,

впитывай.

Одеяло – мякоть сна.

Ты – его кость, сердцевина:

бросайся в землю, прорастай в сутулую реальность новыми снами, рощей снов, тайгой снов –

никто не вырубит, не сожжёт, не сделает из сна стул или виселицу.

Уснуть – стать материалом, к которому не притронется ничья рука, подвластным только Космосу и воображению.

Сон – маленькая смерть.

Отчего же боимся мы смерти большой?

Представь:

никогда

никогда

никогда

не просыпаться…

ОНА. Как? Вообще? Никогда-никогда?.. А вдруг нам будет сниться только тишина?

Ведь тишина означает: брат, я должна молчать.

С каждым словом нетвёрже шаг и инéй типаж.

Три круга внимания – дантовская печать.

Я снаружи кругов.

Я выхожу в тираж.

Первый круг – это люди. И люди хотят войны.

Были кольца на пальцах; овация – пальцы в кровь.

Здесь война – не врасти в периметр, дёрнуть чеку основ…

Я по блату в пресс-ложе.

И я хочу тишины.

Я хочу, утомившись звуком, улечься к тебе под бок

и впечататься татуировкой в твои черты.

Чтобы были мы – ток, опускающий нам мосты,

оборот бесконечности

после тире дорог.

Город вынес меня за скобки, смял пыльным календарём.

Круг второй опустился к ночи, вцепился в озяблость рук.

Тишина – третий круг, очерченный фонарём.

В его свете ищу твою тень…

А тебя ни здесь, ни вокруг.

Тишина означает: брат, мне нельзя дышать.

С каждым выдохом, кажется, трачу тебя в себе.

Если были мы, дай мне об этом знать:

может, будем ещё – в каком-то

из октябрей.

ОН. Не говори, что знаешь, как выйти за круг дождя,

когда дождь постигает, кажется, самую суть вещей,

что пылятся внутри твоей черепной коробки.

Засов отодвинут (сорван), крышка откинута. Ждать,

когда что-то из этих (ненужных) станет чуть-чуть нужней

тем, для кого ты нежен, бессмысленно. Ведь, стоя в пробке,

люди не ищут путь – им надобен навигатор.

Людям не верен снег, под имбирно-пряничный латте

пляшущий, будто бы мягкий медведь на небе молча теряет вату,

и вокруг так бело и звонко, что у тебя вот – ёкает.

И у меня – ёкает.

А других – коробит.

(Потому что у них «гололёд», а не «зеркало города», «осадки» же, а не «хлопья»).

Не говори, что хочешь выйти за все пороги

многоимённой веры, ощерившейся крестами

с телеэкрана раненого пейзажа,

бросившегося с девятого этажа.

Люди не терпят себя – как их терпят боги?

Смотрим не глубже, чем под ноги, читаем себя с листа мы,

то ли и правда ждём, то ли волочим заживо

заоконенное, забракованное «ждать».

Не говори, что…

Знаешь, слова ничего не исправят.

Пусть это будет молчание, прячущее ответ

в левой руке. А в правую, беспрекословно правую,

вправлен билет до прошлого с пересадкой сердца в Москве.

И никому ни слова. Мы до завтра не уничтожимся,

значит, завтра поговорим.

Мир

нас разденет до самого до никтожества,

снежной нежностью обагрив.

Ври

мне

нагло,

ври безутешно,

ври, что время вернёт мне долг и

мои даниловские веснадцать лет.

И вставай уже на ноги.

Серьёзно, асфальт холодный,

простудишься. Посмотри, как хорош

(когда ничего не ждёшь),

бессовестно хорош

снег.

ОНА. Погоди, до снега ещё далеко. Столько всего впереди – первый листопад, первая прохлада октября, первые после лета уютные свитера… И такие краски кругом, хоть бери кисть и макай её прямо в пожар каштанов.

ОН. Боюсь, не в этот раз. По крайней мере, не у нас.

ОНА (посерьёзнев). Да, наверное, ты прав. Нас на перроне будет встречать другая осень. Я даже догадываюсь, что она нам скажет:

Привет. Я осень. Я втекаю

на цыпочках в твоё окно

и жду. Мой город навсикаев

и прян, горчит сентябрьским карри,

зовёт на дно.

Порадуй, снизойди – здесь нечем

мечтать, но плюсы налицо:

никто в печаль не обилечен,

врачей нет – и никто не лечит.

Товарищ Цой,

опять же, – славное знакомство.

Сидит, охоч до сигарет.

Не хочешь Цоя – будет Моцарт.

Без Нэнси Вишесу неймётся,

а с Нэнси – нет.

А главное – здесь безболезно,

чего не скажешь о теперь.

Все ноги ходят, а не ездят,

сны исключительно диезны,

и ни потерь,

ни взорванной вины в потёмках

за смерть любимого котёнка.

Как жался он к тебе, подонку…

Прощать себя – прощаться. Сколько

ещё темнеющих осколков

вместит закатный абажур?

Ночь рвётся там, где ночи тонко.

А впрочем, песня не о том – так

давай скажу,

чего не скажешь, дожимая

остатки сил в пустой стакан.

Привет. Я осень. Я живая.

Чего не ска…

Неужели тебе действительно совсем-совсем ни капельки не страшно?

ОН. Не знаю… Наверное, не должно быть. По крайней мере, если верить, что там, по ту сторону, что-то есть.

ОНА. Рай?

ОН. Вроде того.

ОНА. Мне, признаться, интересней размышлять о перерождении. Я частенько об этом думаю. Недавно даже нафантазировала, что попала в приёмную Верховного Распределителя Тел и торгуюсь с ним о своей следующей жизни, представляешь?

ОН. О как! Ну-ка, подробности в студию!

ОНА. – Можно всех посмотреть? – говорю ему, мелочь выискивая.

Отвечает: – Да ты сперва с собственным искру высеки.

Что бродить городами да пасеками да выселками,

коли дома нет ни души?

– Я б дышала, – кричу, – да лучше бы было пусто там.

В пустоте так сподручней, ежели вслух да устными,

только засели звери озлобленные Заратустрами:

и ты, мол, умрёшь. Не взыщи.

Покажи, – умоляю, – дай ещё вариантов мне,

сколько можно самой страдать, а чужого радовать,

сколько мучиться телу хрупкому, телу рабьему

в прокрустовых клешнях сцилл?

Вон их сколько иных – здоровых, красивых, ладных!

Я не стану в долгу, я тебе доплачу, коли надобно;

аль на что-то найдёшь акциз?

Ухмыляется сутенёр, рыло страшное, взгляд с поволокою.

Тянет мне бересту да с лица убирает локоны:

– Что ж, гляди, напросилась сама: две колонки тут,

пыл да жар собрал, самый цимес,

только вот твоя – правая. Влево даже не взглядывай.

Разворачиваю, читаю – и сердце пронзает надолбом:

там, где лево, там, где нельзя – имён океаны налиты.

Там, где право – одно.

Моё?..

…И кричит, и вопит мировая душа в одиночестве,

неименуема, без памяти да без отчества,

по семи миллиардам кусочками раскурочена.

Зверь мешает-меняет кусочки, как ему хочется.

Пусть её, пусть орёт.