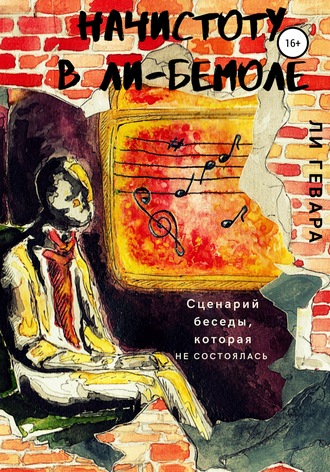

Ли Гевара

Начистоту в ли-бемоле

Доктор, бывали ли вы в Новый год один?

Я расскажу вам, как ночь безутешно длится,

как небо устало снег на неспящих сыпать,

как в зеркале незнакомец подмигивает по-лисьи,

а строчкой не выбить сердце, как клином – клин…

Мой доктор сказал мне: детка, тебе б влюбиться.

Наконец-то отбросить страх, обесточить принцип.

Вот слова тебе – высшей пробы, из нервных волокон сшиты.

Вот стакан – так дерзай! Опрокинешь его до дна?

Мир имеет округлую форму, подогнан в проём бойницы.

Доктор, присядьте. Мне тоже есть что сказать.

Когда докричат куранты, приветствуя факт соитья

двух похотливых вех, в единую ночь пролитых,

и на Дальнем Востоке уже соберутся спать –

незнакомец из зеркала канет во мрак больницы.

Доктор, где вы? Откликнитесь, говорите!

У меня тут шампанское, мне дозвонился Питер,

выдох – дым… И, покуда зима в зените,

доктор, вы про «влюбиться» в историю запишите –

я добросовестная пациентка. Взлечу, коль должна летать…

Мой доктор дома, с женой, пьёт виски и жарит шницель.

Ему этой ночью будет, кого обнять.

ОН. Жестоко. Что же было потом?

ОНА. Солнце вымигнуло, стесняясь, в прорезь облачных врат.

Кто сказал, что я воин? Кто сказал – я солдат?

И́з ночи в день я несу на шее солнышко-коловрат,

точно уже с ума

третий десяток лет

сама себе враг и щит.

Да хранит он меня в бою.

Больно знакомый профиль вымазал

пламенем небеса.

В объятья твои по млечному вылезу.

Не помогай – сама.

Как это вынести,

выскрести,

перевести

молчание в голоса?..

Вместо тебя – тьма.

Вместе с тобой – свет.

В нём шёпот мой разыщи –

и я для тебя спою.

Сбереги меня, одолень-трава. Сбереги.

Обними меня, одолень-трава, от борьбы,

отними меня, отдали от хромой беды,

сжавшей ржавый клюв на моём запястье.

Её зубы óстры, аки ножи, ну а я слабак.

Я не жну плодов, да и сею соль с лица и табак.

Соль-мажорное нá людях выжмется кое-как –

ли-минор в грудине гвоздём останется.

Всё пройдёт, всё пройдёт – заклинанье в огонь несу я

на ладони, бережно, как твоё имя – всуе.

Ты ещё увидишь, как я за тебя станцую,

если буду носить на шее твой коловрат.

Папочка, ты, конечно же, там рисуешь?

Откуда иначе взялся такой закат?..

ОН. Милая, он ведь не единственный. И ты не одна. Многие потеряли отцов, братьев, сыновей… Я понимаю и твою боль, и твою злость, прекрасно понимаю, но кто мог знать, что так выйдет?

ОНА (не выдержав, в ярости спрыгнув с полки вниз и встав прямо перед НИМ). Я знала! Я предупреждала! Я предсказала это, когда всё только начиналось, ты забыл?

Шутов хоронят за оградой

под металлический набат.

Сооружайте баррикады –

куда ж в войну без баррикад?

Рядите города в блокады,

сжигайте шины – пусть горят.

Идёт реакция распада.

Историк! Не пером – гранатой

создастся «Украиниада»,

альтернативный вариант.

Свой фетр бросая грациозно

(срывая с головы дуршлаг),

вкушай кровавый хмель на розлив,

о рыцарь деревянных шпаг.

Страна больна сальмонеллёзом

и дышит в маску, кое-как.

Покуда бьёмся лбами оземь,

танцуя регги на морозе,

по трону задницей елозит

запатентованный дурак.

Война сегодня – добрый повод

для тех, кто мелочен и слаб,

пустить по будням мощный залп

и вспомнить: «Я так зверски молод!

Во мне есть силы и азарт

бросаться камнем или словом

в подорванный кордон столовой,

дабы хлебнуть халявный чай

и сделать фото невзначай,

что разлетится по просторам

с комментами – вот жжОт фотограф! –

или на кухне, под "молдову",

твердить: я был там! Я солдат!»

На пепелище потасовок

солдаты нынче нарасхват…

А помнишь милое безделье,

слоняющееся в метро?

Как в искрах пятничных костров

сжигали смуту понеделья,

и пах предчувствием апреля

нам каждый камешек дорог?..

В пыли гитары менестрелей.

А менестрели, взяв шинели,

идут под музыку шрапнели –

идут на смерть, сбиваясь с ног…

Боец распродаёт награды.

Богач бросается с моста.

Ребята мрут за клоунаду –

достойная, видать, мечта.

Сооружайте баррикады!

Не канет в Лету красота –

преграда порастёт балладой

о мире, где под гимн и ладан

шутов хоронят за оградой,

построенной рукой шута.

ОН. Прости меня. Я не понимал тогда, о чём ты говорила. Но что бы я изменил? Что? Отправился бы на Майдан с криками «перестаньте, вы делаете только хуже»? Разве кто-нибудь услышал бы меня тогда? Разве кто-то поверил бы?..

ОН выкрикивает это, а затем бессильно роняет голову на руки.

ОНА. Были долгие-долгие, разные-разные были.

Были длинные, тощие, славные, пьяные, злые.

Брат сестру обнимал, приговаривал разное, выл ей,

что, мол, мимо, не мил он,

шёпоты в милях

падали прорастали побегами крыльями долгими долгими

дó дому.

Были острые, грязные, грозные, умные. Пали.

Были, не были – рваные фото, газеты в опале.

Отгорела столица, сестра обезбрачена. Мало

нам врагов – сами станем

враги без остатка

без прошлого вечного вещего верного пламени

умные нумеро

уно.

Были мёртвые. Были живые. Были – и вот весь сказ.

«Так вставай же з колін, мати-мачуха щира!» – і оплиски.

В серці б'ється вогонь, рот разодран – бросается в рот весна,

разрывает язык пополам,

разжигает войну по краям,

да по улицам по полям

на полях от заметок тесно,

на роду нам, ныне и присно:

если «вы» – то закончим «выстрел»,

если «мы» – то, конечно, «мысль».

Якщо «ми» – то, можливо, «мир»?

Не отплавиться, не отмыться

на границе гнилых квартир.

За границей такие же точно лица.

Это наши лица, себе не ври.

Брат протягивает ладонь: на, сестрица.

Мы не скажем. Бери. Бери.

Видишь – общие нам движения,

рідна кров, я тебе зову!

Будешь ли ты со мной, отражение,

если зеркало разобью?..

Были сонные, славные, равные, самые, главные, близкие, милые.

Были…

ОНА замолкает, судорожно сглатывая. По щекам текут слёзы, и ОНА вновь забирается на верхнюю полку, подобрав на сей раз ноги в красных кедах и забившись в угол. ОН не должен разглядеть её заплаканного лица. Сейчас не время для этого.

ОН. А ведь я был там. Уже потом, после… Попал в военный госпиталь. Если можно так назвать полуразрушенное здание без отопления и практически без оборудования.

ОНА. И что ты видел?

ОН. В палате на одного темно. Горит лишь фонарь в окне.

Врачу до обхода совсем немного выспаться без огней

аппаратов и глаз посетителей: доктор, что там с моим/моей?

Столько толп не видывал и Ледовый, и Кремль таких не имел.

Узкая койка опасливым скрипом выдаст присутствие.

То, что от глаз посторонних скрыто – лагідно, сумно так –

здесь темнота старанно відшукує: то не одне – два лиця.

«Ти же ніколи не випустиш руку?

Пообіцяй».

Нет ни границ, ні кордонів, и даже гвардии нет дела до

тех, кто припрятал секретное дважды глибоко у ладонь.

Что защищали во время битвы – три цвета або два?

Из-под обстрела спаслись обидва, и сразу – на абордаж.

Різними мовами з'єднані душі хлопчиків та дівчат.

Хочешь – оспорь; но лучше – послушай, послушай, как двое молчат.

Стихает атака. Смолкает вой. Затишок хоч на мить.

Врач заходит в палату на одного.

В ней пахнет двумя людьми.

ОНА. Надеюсь, они умерли. Это была бы лучшая концовка твоей истории.

ОН (в ужасе). Что ты такое говоришь?!

ОНА. Есть кое-что похуже, чем отдать жизнь.

В моём Шоушенке – сплошная стена и космос.

Врут, что время в тюрьме стои́т: оно мчит со скоростью

восьмидесяти осеней в час.

Двадцати девяти старостей.

Знаки ограничения не для тебя поставлены, что ли?

Смотри, я сама начертила один за шторой

на сплошной стене моих глаз.

Упиваясь своею самостью,

время, я трачу тебя вслепую,

даже когда ору тебе, а не рифмую –

как полюбить такую?

Спасение внутри? Врут.

Они врут, ну а я ору.

И вкус немоты во рту.

Потому что внутри моего Шоушенка – я.

Я за мир и войну, за мясо и шинкаря.

И никакого вам тут спасения.

И ни ночи без обещания:

я клянусь, я выберусь, выдерусь, ход прокопаю во мрак,

проползу все положенные беглецу пятьсот ярдов дерьма

и пойду гулять по-осеннему,

по-свободному, по-брусчатому…

Где гарантия, что всего пятьсот?

Что не тысяча мне высот?

Что спасёт?

Смогу ли выползти чистой?

Смогу ли выползти?

Смогу ли?..

Спасение внутри – блеф.

Сплошная стена – не рельеф.

Вкус немоты – срыв.

Некоторых птиц не запрёшь по ГОСТу:

перья яркие слишком, голоса не шепчут.

В моём Шоушенке 173 сантиметра роста.

И зовут меня, конечно же, не Шоушенком.

ОН. Ты словно и впрямь о тюрьме говоришь.

ОНА. Конечно, нет. Быть запертым в собственном искалеченном теле, не иметь возможности пройти по городу, потрогать пальцем ноги ласкового котёнка волны или сбегать в аптеку за лекарством маме, стать зависимым и бесполезным – это куда хуже, чем тюрьма.

Сестра, колите! Ведь дело – швах. Талант с корнями в декабрь вморожен. Я задолбалась крутить колёса. Когда же на ноги? Всё же, всё же нет мочи видеть кривые рожи больных и хилых, кричащих: «Боже! Почто мне это?!..» В кровати лёжа, курю московский "diablo rossa", творя кривую кольца из носа –

кольца, что Бильбо украл в горах.

Сестра, не спите! Солёный страх иглой танцует по бледной коже, берёт гитару, больной и босый, он старый аскер и он – прохожий, чуть отвернёшься – достанет ножик, рванётся в душу. Закончен прожиг, теперь всё сбудется. Мне негоже сдавать «сегодня» в хмельное «после», но парикмахер сжигает косы,

и сила слова – лишь на словах…

Сестра, дышите. Вам нужно жить, не то, что мне – пятьдесят на тридцать. Ещё немного, и выйду в ноль. Плохому сну тяжело досниться, плохим мечтам не дано свершиться, и в двадцать три я устала биться. Долги за боль возвращать сторицей и слышать «милая, я не твой» – уж лучше слушать часовий бой