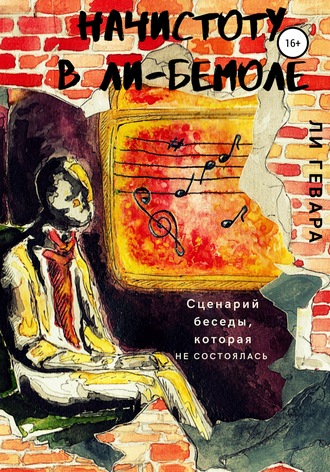

Ли Гевара

Начистоту в ли-бемоле

без особенного без пропуска, разособленно, без прикрас.

По последнему ли поступку ли нас засудят, осудят нас?

Не остудят ли в сумме сумрачных, сумасбродных своих идей?

Не хотите – не заходите, а хотите – закрыт Эдем,

вот, пожалуйста (просто жалко вас), оббежать – за углом тайник:

если спрятаться незапятнанно, может статься, вас ждёт двойник.

Ну и рожа – точь-в-точь похожа, точно выточена под вас!

Не желаете? Что ж, обжалуйте. Мы не жадные.

Кто подаст

мне по паспорту, по кадастру и причастности к доброте?

Если после нас что-то бьётся – на что мы рвёмся из темы к тем,

кто по ниточке тектонически совмещает привычный мир?

Если на спор ворота в райские стены врезаны как пунктир,

а на входе, выходит, холодом развернут – не в чести твой ник.

Благочествуешь, гонишь нечисть – а для чего, если ты – двойник?..

Я думаю, выше, я думаю, ниже,

я думаю, над, через, из-за и под

живёт тише мыши, движей обездвиже,

пра-протагонист – сам себе антипод.

Живёт древнегречневый человечек,

живёт сотню вечностей – делать-то нечего,

никем не замечен, нигде не засвечен,

излечен хронически от червоточин,

точнее, чреватостей; чёрен как вечер,

бел как молчание, нем, обесточен;

зачем-то, чудак, отучился на мечника:

выковал меч – голову-с-плеч –

четвёрка в зачётке, да некому всечь.

Глядь через прядь – леденеет гладь.

А за пядью пядь, а за гладью – хвать –

отражений свора оживает споро.

Далеко видать. Так тому бывать.

Выберу одно, разверну да вскрою.

Не стесняйся, брат: что тебе скрывать?

…Отражение мигнуло, отражение махнуло,

улыбаясь, колыхнулось – и пропало в темноте.

Почему-то стало страшно. Показалось? Окунула

руки в ледяную воду. Показалось.

Между тем

запись сделана, дело склеено, имя вписано – и привет.

Леденею я, индевею я, но отдельно: мерцает свет,

так идти б к нему, однотипному, я ведь правильно, я смогла!..

Свет – для зама тот. Место занято. Языкато глядит с угла

я не я – мой двойник.

Зря ходила в тайник.

Зря жила, пела зря:

тенью у фонаря

остаюсь, недосказана,

всё стою, недописана,

всё лежу, ныне, присно ли,

тенью, облаком, саженью…

…Безмятежная небрежность каждоутреннего дыма

продолжает цвет на сепию устало заменять.

Я живу ничейный голос,

я ору чужое имя.

Кто-то там меня незримо

проживает за меня.

ОН. Забавно. Почти ничего не понял, но забавно. Шипящих много и звукосочетаний всяких, язык сломать можно.

ОНА (хохоча и шутливо кидаясь на НЕГО с кулаками). Дурак! (остыв и присаживаясь – теперь на нижнюю полку) Между прочим, я никогда и не говорила, что у меня все стихотворения хорошие.

ОН. Поспорю, но допустим. Почему же тогда ты их все публикуешь, если достойны того, по-твоему, не все?

ОНА. Хм… Интересный вопрос. Наверное, они все для меня как дети. Впрочем, почему «как»? Хорошие ли, плохие, здоровенькие или нет – они мои дети, я не могу не выпускать их погулять. И всякий раз надеюсь, что их ждёт участь лучшая, чем моя.

ОН. И?..

ОНА. И каждый раз – вот так:

Давай, ну давай же! Я ж тебя родила,

текст мой,

я тебя выносила, вытошнила осколками,

я тебя так хотела пестовать и одевать

в детство,

да не в ношеное, арбенино или (чур!) ессоево,

не в лигеварово даже: любое – твоё. Носи

и беги играть с другими детьми – читателями.

Для тебя нараспашку страница – живи, не ссы,

там полюбят тебя! Обязательно.

Обязательно…

Но нет, я не мать, хоть дети мои на полке

жмурятся, если нечаянно взять и открыть их.

Я не мать, пусть делюсь каждым днём на дольки,

а сестрёнка – младшая – когда говорит «родители»,

меня подразумевает в том числе;

как неловка

и ценна мне этакая её близость.

Я не матерью, а, наверное, отчимом

и золовкой

предусмотрена в космических эпикризах.

Ведь куда ни глянь: за четвёрку – глаза в пол,

за мечту – за которой гнаться-то, подскажите?

Бог, как больной ублюдок, девочку в лес завёл

и ушёл, не оставив инструкций, как жить в нём.

Неуместна: ни рыба, ни дочь – половинка дочери.

Ровно на одного меньше тех, кто меня так звал.

Недостающих частиц, невживлённых почерков

чемодан, наверное, в Пулково опоздал.

Давай, ну давай не я – так хоть ты, текст мой,

будешь цельным, красивым, без выемок, без заплат!..

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ:

«Сегодня в Сети опять потерялся стишок. Неизвестный.

И ни один читатель не хочет с ним поиграть».

ОН. Грустно. Но, боюсь, ты права. Я думаю, что, даже если мы издадим вот эту нашу беседу книгой, её всё равно никто не прочтёт – просто потому, что это поэзия, а поэзию сегодня никто не любит. Наверное, она, как ты и говоришь, – и впрямь ребёнок: бесконечно красивый, но столь же несчастный. Может ли быть так, что поэзию губит именно красота? Как это случилось с Белоснежкой, чья мачеха отправила её из зависти в глухой лес?

ОНА. Тогда нам придётся стать гномами, которые её спасут. Ведь мы не можем перестать писать. Мы пишем, потому что только так способны жить.

Мы пишем, исчезая в темноте.

Мы пишем на коленке – не холсте.

Мы пишем, не стесняясь тем.

Мы пишем.

Шагая босоного по земле,

мы пишем, кажется, под толщей сотен лье,

и ни издатель, ни читатель не

отыщут

нас. Пока ещё сегодня,

пока нам телефонно и междугородне,

пока рифмованно ломать перегородки

по батареям

не надоест – мы будем сонными трамваями

творить внепланово смешные расставания.

Холодный город! Не сдержал, так отдавай меня –

не отогрею.

Так давай поставим друг друга на полку,

как можно ближе, чтобы казалось нам –

каждое слово нежнее шёлка

соприкасается.

И где бы ты ни был, в Москве или в Польше,

станет книжной каждая полка плацкарта,

где книги, обнявшись, приснят наше общее

дивное завтра,

в котором нас будут вовсю цитировать,

щёлкая пальцами, строку вспоминая,

где-нибудь на арбатских квартирниках,

а улицы назовут нашими именами –

им. Стародубцевой или им. Гевары?

Пока не решила, всё мимо… Мимо ли?..

Возьму биографию, зачеркну регалии

и заведу себе новых фамилий!

И вот когда нас опубликуют белыми

самолётами на небесном олове,

кто-то, стоящий за левым плечом

(ритм всегда начинается слева),

скажет: «Чёрт возьми, это было здорово!

А всё-таки ни о чём.

Возвращайтесь и пишите ещё».

За разговором наши герои не сразу заметили, как солнце спелой яичницей вылилось на голубую сковороду неба, а деревья и степи уступили место приземистым каменным постройкам. Поезд притормаживает у серого пустого полустанка. Вдоль вагона ковыляет кругленькая бабушка с вместительной сумкой; за ней резво скачет небольшая бодрая коза.

ОН. Смотри-ка… Кажется, и правда возвращаемся.

В ответ на его слова раздаётся тихое перешёптывание струн. ОН оборачивается и видит, что ОНА, вытащив из багажного отделения под полкой гитару, уже сидит с ней, закрыв глаза и что-то нашёптывая.

ОН. Что ты?..

ОНА. Тс-с. Я целую жизнь не вспоминала об этой песне. (поёт)

С возвращением, Ли.

Уж не знаю, надолго ли,

но, как вижу, здорова и

не совсем расслоилась в дали

инородной земли.

На́ снежок в руку белую,

забирай, не жалей его, –

с возвращением, Ли.

Мою сказку продли,

не понравится – переделаю,

без тебя меня долго не было,

больше так не боли.

От тебя ни Дали,

ни постель, ни зелёнка даже,

снегом место пустое мажу –

дезинфекция, понимаешь ли.

Слово «вечность» из камешков

в ожидании Ли.

Не гаси фонари –

многоточия в снежной вотчине.

Белым сумраком оторочены

ели, крыши домов, обочины, –

для тебя наряжались. Впрочем,

всё, что хочешь, бери.

Я стою на мели.

Я – нетвёрдая станция.

Блюз забытого танца

под холодными пальцами.

Te amo, mía gracia.

Не решившись признаться,

не воскликнув: «Останься!..»

С возвращением, Ли.

ОНА заканчивает петь и открывает глаза. ОН стоит, покачиваясь, не глядя на НЕЁ. Поезд, словно очнувшись от дрёмы, вздрагивает, потягивается затёкшей спиной и медленно ползёт по рельсам.

ОН. Теперь, когда финал так близок, я боюсь посмотреть на тебя. Боюсь спугнуть. Скажи что-нибудь, чтобы я знал, что ты действительно здесь. Что ты не исчезнешь.

ОНА. Больше не буду писать тебе.

Всё, что могла, я уже сказала.

Мне подавай перестук вокзала,

верхнюю полку да бал теней

над головой, да дымок от чая

(в тесном тамбуре не расплескать бы),

да за окном – золотую свадьбу

лета с осенью. И, отчалив,

в пыль полустанка втоптать стихи.

Пепел осядет смурным сугробом.

Если есть жизнь – она за порогом,

если и есть – то с твоей руки.

Время взаймы, поворот назад,

город целуется с ночью жадно.

Я подойду со спины, нежданная, –

«Здравствуй. Смотри: я пришла сама».

Я могу прочесть тебе ещё сотню стихотворений, но это вовсе не гарантирует того, что я не исчезну через секунду. Ты сам это прекрасно знаешь.

ОН. Неправда. Ты можешь остаться, пока я не проснусь.

ОНА. Или ты можешь остаться, пока не проснусь я?..

Издалека раздаётся голос. Он звучит словно сквозь вату, но всё ближе и ближе по мере приближения ПРОВОДНИЦЫ.

ПРОВОДНИЦА. Просыпаемся! Просыпаемся! Через 15 минут прибываем, просыпаемся!

ПРОВОДНИЦА заглядывает в пассажирский отсек героев и пристально смотрит на ребят.

ПРОВОДНИЦА (нахмурившись). Что-то я вас не припоминаю, молодые люди. Покажите-ка ваши билетики.

Внезапно её взгляд стекленеет. Она замирает на мгновение, а затем начинает медленно пятиться обратно в коридор.

ПРОВОДНИЦА (еле слышно, почти одними губами). Убирайся… убирайся… убирайся…

ОН (обращаясь к НЕЙ). Что она говорит?

Женщина, продолжая пятиться, всё с тем же невидящим взглядом уходит по коридору спиной вперёд (движения рваные, неестественные, словно в обратной перемотке), пока не скрывается в тамбуре. Её голос, наоборот, постепенно становится всё более слышимым, в конце переходя на крик.