Ли Гевара

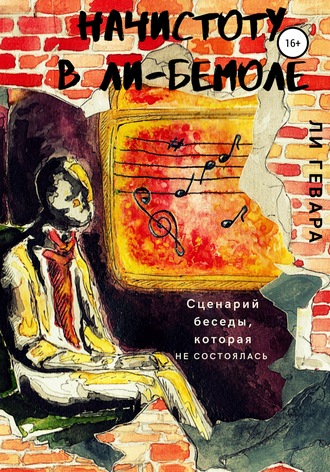

Начистоту в ли-бемоле

ОН. Так, выходит, у нас на всех – одна душа? И, сколько ни старайся, какие-то её части обязательно будут страдать? Никакого выхода?

ОНА. Было бы довольно трагично, если так.

Оба долго молчат. Слышен стук колёс. Неприятно поскрипывает бутылка, зажатая между стёкол окна – испытанный «кондиционер» для всякого вагона эконом-класса, символ изобретательности постсоветского населения. Постмодернизм, быть может. Наконец, молчание прерывается ЕЁ голосом сверху.

ОНА. Если осень – это брызги солнца в стёкла,

в приопущенные веки занавесок,

то зачем тогда под облачным навесом

всё равно она – хорошая – промокла?

Если осень – это шаткие ступени

из рассохшихся солёных струн причала,

то зачем она – хорошая – кричала,

когда прочие – заботливые – пели?

Если осень – просто груда жёлтой пыли,

то зачем-то станет что-нибудь не жёлтым.

Брызги будут – снега. Будет что-то,

чтоб она – хорошая – остыла.

И тогда коснутся пальцы – без прелюдий –

струн, каких уже давно не носят…

Просто было что-то – очень осень –

что она – плохая – не забудет.

ОН. Перестань. Ты совсем не плохая. Плохой человек не смог бы писать такие стихи, поверь мне. Я – не могу.

ОНА. Да ведь я просто берег. Стихи прибивает ко мне волной.

Те, что разбились о скалы – кто-нибудь да спасёт.

Я хотела бы вырасти, городом стать, страной, –

но у судьбы-злодейки слишком зубастый рот.

Я хотела бы метко, как маленький Телемах,

окропить человечество рифмами: путь открыт!

Но секундная стрелка свершает незримый взмах,

и я вновь – одичалый берег. Мне сцилл и чуть-чуть харибд

без колец на усталых пальцах,

без героя под парусами,

что захочет навек остаться

в тени моих личных скал.

Если путник не прочь сорваться –

он сделает это сам.

А когда-то меня любили… ах, как любили!

А когда-то меня носило в облаках и бросало в жар.

Но зубастые музы подпилили мои стропила,

а влюблённые воины не сумели сдержать удар –

и теперь целят в спину памятью в сотню ом

сквозь зубчатые жалюзи. Кем-то стали они в итоге?..

Я бы вышла в море спасительным маяком –

да Громовержец спьяну забыл мне оставить ноги.

И уходят в закат дороги,

по которым мне не идти.

Мир корёжится от изжоги,

не найдя моего пути.

В тамбуре курят боги,

дышат в стекло: «прости».

Ты ошибся, Отче? Бывает. Не обессудь.

Не ту душу ты запер в горнице без дверей.

Не я выбирала себе этот длинный зубастый путь –

он сам меня выиграл в небеснейшей из лотерей.

Я зубами вгрызаюсь в плоть бесполезных знаний.

Я крепко сжимаю зубы, когда мне бывает трудно.

А трудно бывает. Да что уж там – постоянно.

У меня, вероятно, очень плохие зубы.

ОН. Зубастых людей и без тебя хватает, не переживай. Но ведь ты всё правильно сказала. Не мы выбираем себе пути и обстоятельства – тем не менее, мы способны сделать выданный нам путь своим и выстелить его добрыми делами. Как там?..

Эта планета – переполненная палата.

Здесь дурно пахнет и кого-то всегда хоронят.

По планете дрейфуют боги в белых халатах –

боги с глазами рыб, обаятельные Хароны.

У них всегда, разумеется, правильные решения,

и воздух вибрирует в ритме больной кантаты,

когда в ловких руках появляется шприц с волшебным,

избавляющим от страданий барбитуратом.

Боги знают, когда тебе жить, а когда – лечиться.

Они делают всё, чтоб очистился мир от грешников.

Ты, главное, веруй в уколы, не забывай молиться –

глядишь, сдохнешь прежде, чем соберёшься вешаться.

Армагеддон был вчера. А мы, дураки, не знали,

уютно спиваясь в чистилищах пыльных пенат.

Мы сами богов взрастили, вскормили, вскамлали,

и вот уже новый идол напяливает халат…

И какой-то случайный Адам на протёртом пюре матраса

окропляет свой угол кровью жертвенной валерьяны.

«Доктор, господи… Сколько ещё в запасе?»

Бог не в курсе. Он нынче дежурит, устал и пьяный.

У меня имеется свой, персональный некто.

Он такой же, как я – воинствующий чудак.

И я принимаю его звонки как таблетку:

раз в сутки, на ночь, как правило – натощак.

У меня в полдуши – налёт богохульной рвани.

У меня в полспины – автографы падших ив.

Шрамы – тоже искусство. Я хвастаюсь ими по пьяни,

потому как, если не в петлю – значит, как минимум, срыв…

И срывается пластырь божественных стереотипов.

С размаху, цепляясь в надежде за мягкую ткань.

Под пластырем душно и непривычно тихо.

Пощёчина миру – моя последняя дань.

Ночь за окнами бьёт набат, истерит молебен.

Рвутся реальности, схваченные на холостую нить…

…А моя голова лежит на его коленях,

и кажется, что до завтра можно ещё пожить.

Как давно ты это написала? В 2013-м? И как много жизней изменил этот текст?

ОНА. Ни одной, к сожалению.

ОН (разгневанно). А как же та девочка? Она встала с инвалидного кресла с этим стихотворением. Она каждый грёбаный день твердила его как молитву. Она до сих пор находит в нём всё новые смыслы и…

ОНА (перебивая ЕГО). Хочешь знать, что такое настоящая молитва? Хочешь?! Пожалуйста!

Говори со мной, Вселенная, твою мать.

У меня вопросы к тебе – вот, закладками меж страниц лежат,

уже столько их во мне выгорело – дым, чернота и чад.

Я их молчала долго;

теперь не хочу молчать.

Почему этот гордый город горбится от глухоты?

Почему увядают люди, прорастая болью в гранит?

Почему тот, кто жаждет света, заживо догорит,

а из пепла его – смотри! – вылепливаются цветы…

Их истопчет ветер-истопник, роняющий страх и тьму

на пожарище сердца – и родится пожар лесов.

Из какого сора, ты знаешь?.. Да к чёрту весь этот сор!

Я дарю тебе только слово.

И слово моё: «Почему?..»

молчи молчи молчи молчи есть множество причин молчать о том как перед сном ты чистый звук а по утрам печальный оттиск с краю простыни глядящий в точку неподвижным криком в самой гуще никого не слышно видно видно ви…

Нет, ты говори, Вселенная! Говори!

Кто в ответе за эти бесчисленные декабри,

когда небеса раскашливаются курантами,

запихивая надежду в каждый человеческий атом и

ликуя, когда надежда прорастает изо ртов улыбками,

а куранты всхлипнут последним своим хихиканьем

и задохнутся, в лица домов январями тыкая, –

январями, в которых улицы станут тихими,

речи – беззлобными, толстыми – календари.

Поговори со мной только минуту, у тебя ведь, наверное, столько их,

а мои на исходе. И с каждой я менее стойкая,

и с каждой сложней дожидаться новой зари.

Ты расскажешь, а я послушаю.

Ты могла быть намного лучше, и

ты должна мне. Стой.

Я тебя осалила.

Ты узнаешь меня легко:

я буду светить тропой,

я буду точно такой,

какой ты меня оставила.

Бога нет, радость моя. По крайней мере, не может быть. Я вижу в этом мире слишком много боли, я знаю, какова на вкус утрата, и прекрасно осведомлена о том, сколько ещё в мире таких, как я. Ничтожных. Забытых. Предоставленных самим себе в самое чёрное время их жизней, я… Я знаю это, я чувствую эту боль – ИХ боль, умноженную на мою собственную – каждую ночь, каждый раз, когда закрываю глаза, когда слышу очередные новостные сводки, чёрт возьми! Разве Бог мог бы это допустить, если бы он был? Разве Он смотрит прямо сейчас на человечество, видит, как Его дети снова берут оружие и умирают ни за что – и не готов даже пальцем пошевелить, чтобы помочь? Так, по-твоему?..

ОН (решительно). Нет. Нет. Я знаю, что ты в это не веришь. По-настоящему – не веришь. Потому что тогда не написала бы это:

Я не прошу у тебя никакого другого тела, помимо собственного.

Не желаю иной судьбы, кроме данной мне.

Я смотрю на того мужчину и эту женщину – и, веришь ли, Господи,

не хочу быть ни им, ни ею, Ахматовой ли, Маяковским ли,

не хочу родиться в Норвегии или Дании,

в августе високосного.

Никогда не спрошу иной матери, Господи, кроме этой неистовой

украиночки с сердцем горячим, дымящим ладаном.

А отцу передай от меня привет, коль увидишь его на пристани;

я тебе благодарна: ты взял себе тихо его, без выстрелов.

Он хороший, и ты хороший – значит, вы непременно поладите,

ныне здесь, присно там.

Ты, любя, человеку такую голову смастерил,

чтобы мыслями сеялась, смыслами разрасталась.

Руки приделал ловкие, гибкие, как пластилин,

чтобы не было в нашем мире такой стены,

какую бы эти руки не обошли мостами,

не сгладили мостовыми,

по которым ногами – ещё одной выходкой, Отче, твоей –

километры можно выписывать, не уставая.

Но без музыки был человек – да не весь человек,

и тогда ты придумал звуков, целых и четвертей,

и теперь человек может слышать, как мир поёт,

и теперь человек может видеть живой восход

собственными глазами.

Собственными. Глазами.

Собственными. Ногами.

Созидание, осязание,

глина, коса да камень,

сколько же в этом создании ты красоты собрал!

Отними одно –

и рассы-

пет-

ся…

Разве многое нужно мне,

разве лишние слёзы лью,

разве чем провинилась перед тобою, Господи,

что нельзя мне простить эту шалость?

Не возьму ни оружием,

ни бумагой, ни золотом.

Только стать бы такой, какой я была тобой создана.

Об одном прошу:

не мешай мне.

ОНА (закрыв лицо руками). Пожалуйста, не надо. Это была минутная слабость. В тот вечер я думала о папе.

ОН. Доктора хоть что-то сказали тебе тогда?

ОНА. Мой доктор сказал мне: знаешь, так можно спиться.

Я шёл на свет, а дошёл до твоей палаты.

Я твой мессия, а мне ещё только тридцать.

У меня дежурство, а кажется – Колизей.

Я должен помнить диагнозы и молиться,

чтоб у идущих в горы были прочны канаты,

чтобы упавшим в небо падать – да не разбиться…

А палец вниз, и Юлий кричит: «Убей!»

Мой доктор думает – мне ничего не снится.

Прописывает сибазон, промедол и выпить.

А ёлка в палате издевательски так искрится…