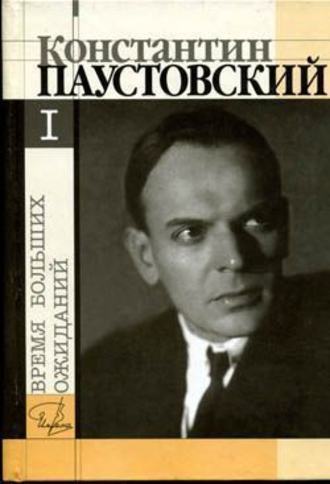

Константин Паустовский

Бросок на юг

Вскоре вверху появился просвет, и мы, изнемогая и чертыхаясь, добрались до верхнего отверстия этого подземного хода и вылезли в алтаре собора, залитом потоками солнца.

В этом резком, как бы мертвом солнце летали под куполом собора ласточки. Фрески на стенах, будто сделанные только вчера, отблескивали золотыми венчиками святых и бирюзой и пурпуром их евангельских одежд.

Мы вышли в крошечный двор при соборе. Собор стоял на вершине отвесной скалы. Простым глазом были видны струйки горячего воздуха, летевшие около нас к небу и окружавшие собор зыбкой, дрожащей стеной.

Безмолвие лежало окрест. Воздух был так чист, что ничто не могло нарушить это безмолвие. Никакой звук не мог пробить эту толщу зноя, и можно было только с завистью представлять себе, как где-то, за двести километров отсюда, набегает на берега прохладная черноморская вода.

В соборе мы не нашли ни капли воды. Что пили обитатели этой неприступной крепости, понять было нельзя.

Мне повезло. В алтаре на окне лежала покрытая крепкой пылью маленькая книга. Я взял ее. Вернее, я осторожно отодрал ее от мраморного подоконника и открыл.

Пересохшие страницы затрещали. И я увидел латинский текст молитв и высохший цветок незабудки.

Я взял молитвенник. Мне захотелось подарить его Марии.

В ограде собора валялось среди жестких колючек много тонких мраморных плит с узорчатой резьбой.

Я подобрал одну разбитую плиту из розового мрамора. На ней была вычеканена виноградная кисть, голова единорога и сложная вязь армянских слов. Когда солнце падало на эту плиту, она просвечивала нежной кровью, как просвечивает на свет детская ладонь.

Я взял эту плиту. Мы с проводником дотащили ее до моего купе. Я хотел тоже подарить ее Марии. Если бы можно, я подарил бы ей весь этот собор, где столетиями не было слышно человеческого голоса, а сейчас ласточки сердито щебетали вокруг нас, требуя, чтобы мы поскорее ушли.

Я смутно помню Нахичевань в пыльных тутовых деревьях – город, такой удаленный от России, что трудно было даже представить себе, что на свете существует Москва.

Помню Джульфу, где за железнодорожным мостом была уже Персия, а посередине моста, где кончалась наша территория, сидели босые персидские солдаты и торговали воблой и табаком.

На обратном пути поезд шел медленно, подолгу стоял на каждой станции. Инженеры ко всему придирались, все проверяли, вгрызались во все мелочи станционной жизни.

Старый доктор спал, а я, изнывая от духоты и зноя, целыми днями сидел в станционных садиках в сомнительной тени от старого тутового дерева, читал единственную книгу, отобранную у старого доктора, – «Распознавание и способы лечения тропических болезней» – и время от времени дремал.

Изредка на станцию лениво втягивался товарный поезд, и тогда становилось вдвое жарче от раскаленного паровоза и лившегося из тендера маслянистого кипятка.

Я сидел на станциях почти до вечера и удивлялся собственному терпению. Но двигаться было почти невозможно.

Цинковый бак на платформе с остатками теплой воды протекал, и к лужице около бака все время бегали, чтобы напиться, маленькие ящерицы.

Я с тоской читал на товарных вагонах надписи: «Осмотрен в депо станции Тверь» или «Осмотрен в депо станции Владимир».

Там, в Твери и Владимире, в запущенных городских садах, может быть, сейчас идет даже дождь, настоящий спокойный дождь, и ему никто не мешает шуметь, стучать по листьям, увлажнять рыхлые клумбы с петунией и сбегать ленивыми ручейками в реку Клязьму, что издавна славилась своей прозрачной водой.

Иногда я всматривался в пологие горы на горизонте. У них не было, должно быть, имен. Да и следует ли давать имена бесконечным горбам сухой, слежавшейся из щебенки и глины земли? Каким нужно быть доверчивым мечтателем, чтобы, как Александр Македонский, идти в эти безрадостные пустыни с полной уверенностью, что за мертвым маревом текут огромные реки – Инд и Ганг и еще десятки других рек и несут бездонную и темную воду в океан среди лилий, лотосов и храмов, причудливых, как постройки термитов.

Иногда над горами проносился вихрь, и вершины начинали куриться столбами красной пыли.

Потом поезд начал подыматься из сожженной котловины на плоскогорье (или «плато», как говорили инженеры), где уже задувал ветер и по ночам было холодно.

Дорога шла вдоль берега реки Арпачай.

Однажды в конце дня поезд остановился у самой реки. Мы увидели на том берегу базилики, черепичные армянские купола и полное безлюдье. То были руины древней армянской столицы – города Ани, одного из подлинных чудес света.

Инженеры вызвали с турецкого берега начальника пограничного кордона – турецкого офицера.

Он небрежно, рисуясь, прошел к нам по висячему мосту, похлопывая стеком по лакированным крагам… За ним шли солдаты, похожие на дервишей или прокаженных, – только какие-то медные бляшки на плечах свидетельствовали об их воинском звании:

Офицер разрешил нам осмотреть Ани, но только до захода солнца. Это его решение вызвало радостное возбуждение среди солдат. Запахло «бакшишем» – чаевыми.

Я смело пошел вслед за офицером по висячему мосту на турецкий берег. Около каждого из нас шел позади аскер, изредка придерживая нас за локоть или останавливая раскачавшиеся веревочные поручни.

Мост был связан из узких планок. Расстояния между ними вполне хватало, чтобы провалиться в Арпачай при первом же неудачном шаге.

Мост дрожал, перекашивался, ложился набок и с каждым шагом раскачивался все сильнее, как качели, грозя просто вышвырнуть нас всех в воду. А до воды было метров двадцать.

Я дошел до половины и остановился, – мост ударил меня снизу по пяткам и швырнул в сторону,

Солдат схватил меня и закричал. Тотчас же остальные солдаты начали исполнять на мосту какой-то сложный танец, чтобы остановить размахи моста. При этом солдаты, красные от напряжения, с дико вытаращенными глазами, кричали так зверски, как во время атаки.

Твердая земля на берегу показалась мне великолепнейшим прибежищем от всех бед, в особенности от землетрясения.

В Ани в маленькой казарме жили солдаты, а в городе – всего несколько пастухов. Они пасли овец среди развалин и ночевали в любой из базилик по выбору.

Что такое Ани? Есть, конечно, вещи, которые мы не в силах передать, как бы ни старались. Как передать такое безмолвие, что издалека слышен сыплющийся шорох овечьих копыт и стук созревших семян в коробочках давно высохших цветов, как в детских погремушках?

Как передать тени от ласточкиных крыльев на плитах папертей, заросших обыкновенным одуванчиком?

Среди безлюдья, ветра, тишины живут только травы, фрески и небо, похожее на фрески.

Облака стоят, как выписанные знаменитым итальянским мастером, и между облаков иногда падает на землю тот знаменитый косой и единственный солнечный луч, который любил изображать Доре.

Этот луч еще с раннего детства стал принадлежностью картин из Ветхого завета. Увидев его над выжженными площадями Ани, я сразу же понял, что попал в места такие древние, как сама земля.

Солнце садилось. Нам надо было возвращаться. С каким бы наслаждением я переночевал в этих развалинах, вглядываясь в круговращение звезд и даже завидуя самому себе.

Что я расскажу об этом Марии? О созвездии Пса – путеводном созвездии для паломников, идущих ко гробу пророка. Вот оно – низкое, огнистое, горящее над множеством пространств этой скупой и милой земли.

Может быть, его видно из окна той комнаты, где спала Мария. Но для этого нужно, чтобы ветер откинул занавеску, чтобы Мария что-то быстро сказала во сне, на мгновение открыла глаза и свет звезды вошел бы в ее зрачки как напоминание.

Обратно идти через висячий мост было уже не так страшно. Помогала темнота.

Кричали турки, где-то зарыдал, прощаясь с нами, ишак, и запах полыни показался мне самым прекрасным запахом в мире. Это был запах скитаний и горечи. Так я подумал тогда и тут же обозвал себя хлипким символистом.

Все это выдумки!

Поезд шел Помбакским ущельем всю ночь. Ущелье казалось нагромождением плотной темноты. Но время от времени эта темнота просвечивалась десятками огней, становилась легкой, невесомой, и свет фонарей освещал с изнанки сотни листьев самых разных форм.

Я не спал. Я окончательно решил остаться в Тифлисе. Мне казалось невозможным жить вдалеке от Марии. Я был готов на все, – пусть она ни разу не взглянет на меня, но, может быть, я вдруг услышу утром, днем или вечером ее отдаленный голос. Пусть одно и то же небо простирается над нами, и вот это облако, похожее на голову рыцаря в забрале, будет одинаково видно и ей и мне.

В Тифлис поезд пришел среди дня, в самое тяжелое время; когда жара превращает в серый цвет все краски и грязнит воздух.

Я очень волновался, когда ехал на извозчике к Зданевичам. У меня в ногах на пролетке лежала мраморная плита неслыханной красоты.

Переулок, где жили Зданевичи, был пуст, расплавлен солнцем. Окна в их квартире были закрыты. Когда я позвонил у дверей, мне долго не открывали. Это почему-то испугало меня. Извозчик втащил на площадку мраморную плиту, сказал: «Кому привез этот памятник? Бабушке или дедушке? Дорогой подарок, кацо!»

Я позвонил снова. Из-за двери Валентина Кирилловна спросила:

– Кто?

Я назвал себя.

– А я вас сегодня не ждала, – сказала она, открывая дверь.

В темной передней мутно горела электрическая лампочка, и в ее свете смотрел на меня со стены встревоженный, испуганный жираф, будто хотел предупредить меня о какой-то беде. Во всех комнатах было темно.

Валентина Кирилловна меня сегодня не ждала. Это я понимал прекрасно. Но где Мария? Ждала ли она меня сегодня? Почему в квартире темно и никого нет?

– Что случилось? – спросил я.

– Ничего не случилось, – ответила Валентина Кирилловна, и мне показалось, что она усмехнулась. – Просто никого нет дома. Мария уехала на два месяца в Бержом. Врачи предписали ей лечение в Боржоме. А что это за надгробный памятник?

– Это прекрасная вещь, – ответил я. – Ей пятьсот лет, не меньше.

– Пусть извозчик отнесет ее на террасу, а то тут все будут об нее спотыкаться, – сказала Валентина Кирилловна и, повернувшись, пошла к себе. На пороге ода обернулась и сказала: – Тем более что это все – ваши выдумки…

Я вошел в свою комнату и почувствовал, что, пока меня не было в Тифлисе, комната умерла.

Я осмотрел стол. Я был почему-то уверен, что увижу на нем хотя бы самую маленькую записку от Марии, Но записки не было.

За окном знакомый медоточивый тенор запел о лилиях Идумеи. Я взглянул на часы. Была половина первого – самый слепой и знойный перевал дня.

– Идиот! – громко сказал я о медоточивом певце.

Мне захотелось заплакать, но я сдержался из последних сил. Потом эти невыплаканные слезы легли на меня такой тяжестью, будто вся гора Давида навалилась мне на грудь и дает дышать только в одну сотую дыхания.

Я вышел. Зной обливал меня, как горячий чай. Но я от него не прятался и шел по солнечной стороне улицы. Я прошел по Верийскому дрожащему мосту над Курой, зашел в «Гудок», сказал, что завтра уезжаю на север, попросил меня ни о чем не расспрашивать и вышел. Я пошел в сад Муштаид и долго сидел в тени, на скамейке, потом сел прямо на землю, – она была холодная в тени.

Я набирал эту холодную землю в ладонь и прикладывал ко лбу.

Мне хотелось стонать от резкой до боли, совершенно ясной мысли, которая до этого дня еще никогда не приходила мне в голову, стонать от сознания своего полного, невыдуманного, а действительного и потому отвратительного одиночества, от сознания, что я не нужен никому: ни Марии, ни так называемым друзьям, ни самому себе.

Спазм, как всегда, стиснул мне горло. Ну, а мама? А Галя? Только они могли меня простить. Если бы было можно, то я позвал бы маму, попросил помощи и защиты. И может быть, я и вправду крикнул что-нибудь, потому что ко мне подошел бородатый человек с огромной медной бляхой на груди, должно быть, сторож, и сказал:

– Ты больной? Уходи отсюда. Тут дети гуляют – играют.

И я ушел. Теперь я точно знал, что нужно делать: ехать в Киев, только в Киев, к маме и Гале, и только это сможет успокоить меня, только это.

Да откуда я взял, откуда выдумал, что связан с Марией каким-то общим волнением и общей тревогой? Чепуха! Да, я был связан, но она, может быть, даже не подозревала об этом. Это все выдумки! Не более как мои выдумки. Пусть будет так!

Тифлисский вокзал был невдалеке от Муштаида. Я пошел на вокзал, взял билет на местный поезд до Боржома и уехал.

Я ничего не видел за окнами и заметил только, что поезд идет необыкновенно быстро, так быстро, что трудно было усидеть на деревянной скользкой скамье.

В Боржоме я вышел, тут же взял билет на обратный поезд и к вечеру вернулся в Тифлис. Кроме вокзальной площади, я ничего в Боржоме не видел.

Открыла мне Валентина Кирилловна.

– Вы сегодня что-нибудь ели? – спросила она.

– Да… Спасибо… Я завтра уезжаю в Россию. Утром я зайду отдать долг и попрощаться.

Я быстро вошел в свою комнату и закрыл изнутри дверь на ключ. Слащавый идиот опять пел свой романс о белом венчике лилий.

Со стены смотрел испуганно и тревожно жираф, и мне казалось, что губы у него дрожат, как у детей, собирающихся заплакать.

Не раздеваясь, я лег на тахту. Под подушкой что-то зашуршало. Я поднял ее и увидел записку. Она была от Марии. В ней была всего одна фраза:

«Благословляю вас. Прощайте».

Всю дорогу до Киева я думал об этих словах и пытался растолковать их самому себе. Во всяком случае, эти слова не принесли мне ни крупицы утешения. «Все это выдумки!» – повторял я навязшие слова.

Да, но что же делать, если без выдумок тоже нельзя жить?

Ялта – Таруса на Оке.

1959—1960 гг.

ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА

Второй остров

В дневниках отца я обнаружил такие слова: «…Надо ежедневно записывать все. Иначе дни тают как дым, рыжее марево…».

В свое время они были для меня несколько неожиданными. Было хорошо известно, что он не испытывал особого пристрастия к записным книжкам и важнейшими качествами писателя считал свежесть восприятия и память.

Но вот что я открыл четко: восстанавливать в памяти давно прошедшее отцу помогали именно… записные книжки и дневники. Нет, он не вытаскивал их из дальних углов и не раскладывал перед собой на письменном столе. Возможно, он даже не помнил о существовании некоторых из них. Они для него сделали свое дело уже давно – еще тогда, когда он заполнял их. Видимо, писателю, как и художнику, просто необходимо делать эскизы и этюды, чтобы закрепить впечатления по свежим следам.

Любопытен внешний вид записей. Иногда это толстые ученические тетради, чаще блокноты со старыми, порой рассыпающимися листками. На некоторых – служебные грифы учреждений, в которых Паустовский работал в раньше годы: одесской газеты «Моряк» и тифлисской газеты «Гудок Закавказья», телеграфного агентства РОСТА и Союза кооперативов Абхазии. Были и самодельные блокноты, сшитые из листов писчей бумаги. Когда ему почему-либо не удавалось записывать регулярно, он задним числом как бы «потоком» заполнял тетрадь за весь прошедший период.

Если записные книжки обычно заполнялись телеграфными фразами в одно-два слово, то письма писались обстоятельно. Именно они порой заменяли ему подробные дневники. Чем больше было писем, тем меньше записей в блокнотах и наоборот. Впрочем, и в блокнотах встречаются места, которые можно назвать «письмами к самому себе».

Эскизы и этюды художников часто имеют самостоятельную ценность. Не случайно К. Г. Паустовский, считавший необязательным использование записных книжек в ежедневной работе, ценил их как самостоятельный жанр литературы. Теперь это можно распространить и на него самого, с определенной натяжкой, что записи его сугубо рабочие. Вам предоставляется возможность проследить, как одни и те же события отражены им в блокнотах, затем в письмах и, наконец, в книгах; какие при этом произошли неизбежные изменения и смещения, которые у него порой бывали очень значительны.

Отец старался вести дневники изо дня в день. Когда отдельные листки или очередная тетрадь кончались, начинал записывать на оборотной стороне старых рукописей, на листках, которые часто терялись.

Записи «для себя», естественно, мозаичны. Они отражают его интересы тех лет, в которых в равной мере представлены и раздумья о собственном творчестве, и общение с друзьями, и обстоятельства (порой трагикомические) «помещения в печать» первых произведений, и события семейной жизни. Дневники и переписка Константина Георгиевича Паустовского свидетельствуют о его постоянной нацеленности и подготовке к литературному труду профессионального писателя.

Дневники 1922 и 1923 годов, связанные с пребыванием К. Паустовского в Сухум-Кале, Батуме и Тифлисе, а также некоторые письма предлагаются вниманию читателя впервые.

Записи переезда из Одессы в Сухуми восстановлены отцом по памяти, или же он переписал их в общий блокнот «Одесса – Сухум – Батум» из отдельных листков, теперь уже не сохранившихся. Дело в том, что этот общий дневник записан в фирменном блокноте для служебных записок сухумского Абсоюза. Отцу, по видимому, хотелось сохранить в одном месте все записи,

Такую же попытку объединить батумско-тифлисские записи отца предприняла моя мама. Для этого она сделала относительно толстую, в 22 страницы, самодельную тетрадь в половину ширины обычных школьных листков и прошила их нитками. Оказалось, это сделано не зря.

Переписанный мамой дневник сослужил свою службу. Во-первых, несколько страничек отца с дневниковыми записями мне до сих пор так и не попались, они как бы утеряны, но… сохранились в сквозной переписанной тетради. Во-вторых, мама легко прочитывала отдельные неразборчивые слова из дневниковых записей отца, и ее тетрадь очень и очень помогла при окончательной расшифровке текстов отца. Некоторые записи просто трудночитаемы, посколько делались они как бы на коленях. И еще. Почерк отца невольно передавал его внутреннее состояние, так, например, записи о трагических днях, проведенных мамой в тифлисской больнице (выкидыш, мертвая девочка), сделаны настолько нервно, что вместо слов идут их неразборчивые обрывки, целые цепочки…

Я сверил записи с тетрадкой. Оказалось, мама подошла вполне добросовестно к своей задаче. Лишь в одном месте, впрямую ее касающемся, она позволила себе уточнить реплику и вместо записанной у отца фразы «я не хочу мешать вашему счастью„, написала ту, которую она в действительности тогда произнесла: „Я не хочу вам мешать, мне больно это видеть“. Местами встречаются описки: вместо „Всеаджарский съезд“ записано «Владимирский“, но описок так мало, что стоит ли об этом вообще говорить.

По выцветшим чернилам можно предположить, что тетрадь эту сделала она сразу же по возвращении в Москву, а не в конце тридцатых годов, когда родители расстались. Может быть, и не в Москве, а в Екимов-ке, где она набиралась сил после всех кавказских волнений.

Как дневники, так и письма изобилуют деталями, характерами, случаями, известными читателю по тексту повести: «Пестель», Абсоюз, озеро Амтхел-Азанда, боцман Нирк, «Проходная комната», «Это не мама», «Маяк», Мрозовский, лейтенант Шмидт, Ставраки, «Лихорадка», «Этикетки для колониальных товаров», Ульянский… Но в то же время привносят неизвестные не только для читателей, но и исследователей штрихи и сведения: «Золотая нить», «Серебристое в синем», рецензия на детскую оперу статья о Толстом в «Трудовом Батуме», зеленоглазая женщина… Только из письма к Н. Г. Высочанскому мы узнаем о твердом решении отца незамедлительно вырваться в Москву из райской сухумской патриархальности, но, увы, из-за отсутствия денег (вместо зарплаты в Абсоюзе выдавались продуктовые пайки) родителям пришлось добираться до Москвы кружным путем – через Батум и Тифлис, где можно было достаточно быстро скопить денег на железнодорожный билет. Я написал «увы», но зато читатели вместо «Броска на север» получили в подарок неувядаемый с годами «Бросок на юг».

Кстати, подобный кружной способ странствий накрепко вошел в жизненную манеру отца. Даже в командировки он не едет прямо к месту назначения, а старается добираться до него кружным путем. К Кара-Бу-газ-Голу он добирается от Астрахани через калмыцкую степь и Баку, в Ленинград любил ездить через Савеловский вокзал…

Записи делались не только на разноформатных листках, но еще и разными чернилами. Иногда на одном листке соседствуют записи и фиолетовыми чернилами, и карандашом, и синими чернилами.

Батумские записи осени 1922 года выполнены на двух сторонах одного листка, рукой отца сделан заголовок: «1922 г. Батум». Последние батумские записи и отъезд в Тифлис – на двух листках в линейку формата школьной тетради, пасхальные дни в Тифлисе – на восьми узеньких и коротких листочках гладкой нелинованной бумаги, а поездка в Армению записана на длинном и нестандартном, сложенном втрое, листке. Дорога в Москву и первые дни в Москве поместились на одном листе школьной тетради в клетку. Текст убористый, без красных строк и отступов. Невольную улыбку вызвал нехарактерный для отца заголовок: «Мемуары. 1923». Есть еще блокнот со сжатыми записями, которые можно назвать сквозными, – на одном листочке, к примеру, уместились события целого года 1923—1924. Записи начинаются с момента отъезда из Тифлиса.

Обращает внимание стиль дневниковых записей. Если письма писались для родных и знакомых, то есть для собеседников, то дневники – прежде всего для самого себя. Часто это были «вехи для собственной памяти», по которым только автор мог восстанавливать всю цепь событий. Отсюда «телеграфная» манера записей, сведение описаний к 12 словам, не всегда ясных для других.

В дневниках немало имен, причем автор часто повторяет их, записывая по большей части сокращенно, иногда инициалами. К тому же по-разному (в разных вариантах). Потому особую необходимость приобретают пояснения. Правда, несколько помогла делу тоненькая тетрадочка в клеточку, заполненная рукой Паустовского, озаглавленная «Характеристики. Записи о людях». В ней фамилии его друзей, сослуживцев и знакомых. Тут фигурируют в основном люди «кавказского» периода жизни отца и первых лет его пребывания в Москве.

Итак, кто есть кто?

Крол, Катя, она же Хатидже – первая жена Паустовского, Екатерина Степановна Загорская-Паустовская (1889—1968). В дальнейшем у Паустовского было еще два брака. Крол (то есть кролик), хоть и относится к женщине, нередко употребляется в мужском роде.

Гюль-Назаров (Гюль-Назарьянц) Александр Мартынович – журналист, знакомый по Киеву, упоминается Паустовским в повестях «Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий» как Назаров. В последние свои годы был сотрудником журнала «Вокруг света».

Гик – журналист, «мягкий, беззаботный человек», работал в тифлисском отделении РОСТА, а затем в самом РОСТА в Москве. В Ташкенте был директором театра.

Вано (Арушанян) – врач-армянин из Ганджи, жил в Норвегии, «променял профессию врача на журналистику», друг австрийского писателя Петера Альтенберга, мастера малых форм и стихотворений в прозе.

Александр Чачиков – поэт-армянин, жил в Персии, Тифлисе, Бату-ме, «бывший блестящий офицер, служил в итальянских пароходных компаниях, голодал в Москве, жил продажей коллекционных почтовых марок».

Чекризов – художник-самоучка, из г. Павловска-на-Дону жил в Тифлисе «в большой голубятне, человек колоссального роста, хохмач».

Некоторые имена до сих пор остаются для меня загадкой – это Ро-улэнд, Алексей Николаевич, Соколовский, Циновский, Соловейчик…

Особо хочется рассказать о двух женщинах, упомянутых в дневниках.

Одна из них – это Зинаида Леонтьевна Нелидова. Ее имя интересно для нас тем, что при жизни Константина Паустовского в Сухуме она, можно предположить, являлась музой писателя, или тем самым «вторым островом», которое вынесено в заголовок данной публикации.

«Женская линия» всегда была исключительно сильна в творчестве Паустовского. Во все времена «первым«и устойчивым в жизни островом всегда оставалась для отца жена, вместе с тем в его жизни можно найти несколько примеров его увлечений, вызванных решением чисто творческих задач. Так, знакомство в РОСТА с Наташей Морозовой поможет углубить женский образ в «Романтиках» и создать, помимо Хатидже, пленительный характер юной Наташи. Знакомство с Нелидовой также не осталось бесследно. Когда в середине двадцатых годов Паустовский получил от харьковского издательства «Пролетарий» лестное предложение написать приключенческий роман, он, несмотря на то, что приключенческий жанр не был его стихией, принялся за дело. В 1929 году роман «Блистающие облака» был принят и опубликован. Главная героиня книги носила фамилию Нелидова и была «списана» с реального прототипа.

Второй образ – художницы Марии – непосредственно воплощен в «Броске на юг». Реальным прототипом была Валерия Владимировна Зда-невич, в девичестве Валишевская.

В «Повести о жизни» и других книгах отца отражено много событий из жизни моих родителей в ранние годы, но, конечно, далеко не все.

Двадцатые годы оказались для отца очень важными. Сколь мало он печатался, столь много писал. Можно смело сказать, что тогда-то и был заложен фундамент его профессионализма. Первые его книги прошли почти незамеченными, потом сразу последовал литературный успех начала 30-х годов.

И вот в 1936 году, после двадцати лет совместной жизни, мои родители… расходятся. Был ли удачным брак Екатерины Загорской с Константином Паустовским? И да, и нет.

В молодости была большая любовь, которая служила опорой в трудностях и вселяла веселую уверенность в своих силах. Отец всегда был скорее склонен к рефлексии, к созерцательному восприятию жизни. Мама, напротив, была человеком большой энергии и настойчивости, пока ее не сломила болезнь. В ее независимом характере непонятным образом сходились самостоятельность и беззащитность, доброжелательность и капризность, спокойствие и нервозность…

Мне рассказывали, что Эдуард Багрицкий очень ценил в ней свойство, которое называл «душевная самоотверженность», и при этом любил повторять: «Екатерина Степановна – фантастическая женщина». Пожалуй, к ней можно отнести слова В. И. Немировича-Данченко о том, что «русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как талантом».

Поэтому брак был прочен, пока все было подчинено основной цели – литературному творчеству отца. Когда это наконец стало реальностью, сказалось напряжение трудных лет, оба устали, тем более что мама тоже была человеком со своими творческими планами и стремлениями. К тому же, откровенно говоря, отец не был таким уж хорошим семьянином, несмотря на внешнюю покладистость. Многое накопилось, и многое обоим приходилось подавлять. Словом, если супруги, ценящие друг друга, все же расстаются, – для этого всегда есть веские причины. Эти причины обострились с началом серьезного нервного истощения у мамы, которое развивалось исподволь и начало проявляться именно в середине 30-х. У отца следы трудных лет тоже сохранились до конца жизни в виде тяжелейших приступов астмы.

В «Далеких годах», первой книге «Повести о жизни», немало сказано о разрыве родителей самого отца. Очевидно, есть семьи, отмеченные такой печатью из поколения в поколение.

Интересно, что знакомство со своей будущей второй женой состоялось в 1923 году, когда родители мои некоторое время провели в Тифлисе. Было неожиданное, короткое и бурное увлечение, потом все прошло, и они не виделись много лет. Все успели растерять друг друга, казалось, прошлое предано забвению и совсем не волнует. Уже летом того же 1923 года (после Тифлиса) отец писал маме в деревеньку Екимовку, что для него все это «исчерпано», так как «пережито литературно». Он «освободился полностью» и все волнения – позади. Но недаром говорится – «сам себя не знал»…

Третий и последний брак отца – с Татьяной Алексеевной Евтеевой – сохранился до конца жизни.

При всем различии трех жен каждой из них по-своему был присущ элемент «фантастичности». Если такое определение кому-либо непонятно, – ничем не могу помочь. Лучше всего это раскрыл сам отец в их литературных портретах.

Общим у всех жен было и то, что все они понесли невосполнимые расходы душевной энергии. Запасы этой энергии писатель настолько полно расходует в книгах, что этим обделяет близких. В первую очередь страдают матери и жены. У отца интересы его писательской работы стояли надо всем. Можно даже уверенно утверждать, что и все его разводы (как и попытки к ним), несмотря на совершенно различные причины, в основе своей имели лишь одно – сохранение творческой свободы.

Здесь я с удовольствием поставил бы точку в разговоре на «тему жен», но все же его придется продолжить. Может быть, она и заслуживает подробного разговора, но здесь ограничусь лишь необходимым.

Я остался одним из немногих (если не единственным), кто знаком с этой темой как бы «изнутри», впрочем, как и со многими другими обстоятельствами жизни и творчества отца. Объективности ради придется кое о чем сказать довольно откровенно, «по гамбургскому счету», как он любил говорить сам иной раз. Начать будет нужно именно с некоторых психологических черт его самого.

Уверен, он уклонился бы от ответа на вопрос – какой брак для него был предпочтительней? В отличие от наблюдателей со стороны он этого, возможно, не знал сам.

Процесс неистовой увлеченности, устремленности у него неизбежно угасал и со временем мог даже смениться совсем противоположным чувством. И не нужно обольщаться – по-своему так было во всех трех случаях. Говорю это потому, что каждой из жен было свойственно явно преувеличивать степень своего влияния на него и свою роль в его внутренней жизни. Для женщин это вполне понятно и простительно. Только это не должно становиться критерием и для мемуаристов.

Уже после смерти отца мне довелось познакомиться с письмами к женщине, относящимися к периоду работы над новой книгой. Местами я узнавал тот же стиль, те же выражения, что и в письмах к невесте. Именно тогда мне и пришло в голову, что, по существу, он был однолюбом, что все браки и увлечения только дополняли и развивали друг друга, что состояние влюбленности было необходимым условием успешной творческой работы. Он им очень дорожил и, может быть, даже провоцировал его.

Огромную роль, как всегда, играло воображение, которое обретало такую же силу, как и сама жизнь. И этот сплав превращался в книгу. Не случайно его герои пишут любимым точно такие письма, какие писал он сам. Он не репетировал заранее, просто литература и жизнь были у него нерасторжимы.

Исследователь его творчества однажды сказал мне: «Я все же очень боюсь, что в очередном собрании сочинений или ином издании могут появиться одновременно письма Константина Георгиевича ко всем трем женам, да и не только к ним… Ведь это будет как письма к одной женщине». Я ответил: «Не вижу в этом ничего страшного. Именно потому что это – как письма к одной женщине…».