Кароль Сигман

Политические клубы и Перестройка в России. Оппозиция без диссидентства

У поколения (будущих) неформалов есть два основных ориентира – шестидесятники и диссиденты. Они как вдохновляются ими, так и отталкиваются от этих примеров. Они не стремятся ни к критике системы изнутри, как это делали шестидесятники, ни к тому, чтобы оставаться вне ее, как диссиденты. В конце 1970-х годов некоторые будущие неформалы переходят к действию, стараясь порвать с господствующими моделями поведения и восприятия. Через эти отдельные (и бесплодные) попытки они и получают свой первый опыт взаимодействия с властью.

2. Социальные логики позднего вовлечения (вторая когорта)

Вторая когорта вступает в неформальное движение, когда оно становится заметным и легкодоступным. Вплоть до весны 1988 года московские клубы собираются в основном в закрытых помещениях. Накануне XIX Всесоюзной конференции КПСС (июнь—июль 1988) некоторые из них начинают организовывать еженедельные митинги в самом центре столицы, на Пушкинской площади. Именно в этом российском «Гайд-парке» рекрутируется часть представителей второй когорты. Позднее, в ходе кампании перед выборами депутатов СССР в начале 1989 года, новобранцы привлекаются в движение через неформальные клубы двух типов: районные «клубы избирателей» и «партийные клубы» (партклубы, куда приходят именно члены КПСС). И наконец, в 1990 году некоторые клубы первого поколения сами преобразуются в «партии» и расширяют свою «социальную базу».

В отличие от первопроходцев новобранцы второй волны вступают в движение, в основном не проходя через какие-либо сети предшествующих отношений. У них нет почти никаких связей с академической или диссидентской средами, и, за редким исключением, они не занимались никакой «девиантной» политической активностью до Перестройки. Поэтому им незнакомы альтернативные практики и знания, сформировавшие опыт первой когорты. Чем объяснить тот факт, что участники второй волны, которые в общем и целом не отличаются от первой по своему социальному происхождению, оказались вне влияния различных форм политического протеста или инакомыслия?

Это отличие в политическом поведении может быть связано с иной ориентацией университетской и профессиональной карьеры. Специализация образования вновь прибывших менее «политизирована», поскольку они изучали скорее точные и технические науки, нежели социальные. Первым неформалам свойственна сильная межпоколенческая мобильность, тогда как у вторых она гораздо слабее, и они зачастую остаются в той же образовательной и профессиональной специализации, что и их родители. Наконец, последние широко прибегают к официальным механизмам социального продвижения (военная служба, активизм в комсомоле, вступление в партию, карьера в партаппарате), которых, как правило, избегают представители центрального ядра первой когорты. Такой выбор (его так и хочется назвать осторожным) приводит к предпочтению социальной интеграции, соответствующей установленным нормам, и делает менее вероятным посещение мест, где были распространены девиантные политические практики и критика режима. Запоздалое прибытие второй когорты в неформальное движение само по себе отражает некую осторожность, поскольку оно происходит в 1988—1989 годах, когда уже стало ясно, что процессы реформ необратимы, а риски санкций – весьма маловероятны.

Прежде чем приступить к анализу траекторий, которые держат участников второй волны вдалеке от критично настроенных политических сред вплоть до самой Перестройки, полезно было бы остановиться на некоторых аспектах семейного наследия, предрасположивших многих из них к большей предусмотрительности, а главное, к большему конформизму в их жизненном выборе, к более «ортодоксальной» социальной интеграции, чем в случае первых неформалов. Затем, сделав скачок во времени, мы увидим, что их приход в движение – поздний, но крайне интенсивный – приводит к очень быстрой трансформации некоторых черт неформального движения.

Разнородное социальное происхождение предрасположенности к «конформизму»

Семейная история и сталинские репрессии

Самое разительное отличие между двумя группами состоит в их поколенческой структуре (см. таблицу 1). Если первая когорта принадлежит в основном к послевоенным поколениям, то вторая состоит из оных лишь наполовину, а остальную часть составляют активисты, родившиеся с 1937 по 1941 год, в другой период высокой рождаемости127. Две группы различаются прежде всего по положению семей их участников в политической истории. Для большой части вновь прибывших вся советская история концентрируется всего в двух поколениях. Родители (а не бабушки и дедушки) сделали карьеру в 1920—1940-е годы, в период высокого риска репрессий (чистки 1930-х, понижения в должности после смерти Сталина), тогда как родители активистов центрального ядра первой когорты вступили в профессиональную жизнь уже после войны, в гораздо более стабильный период.

Чистки оказали разный эффект на семейные траектории, и вторая когорта в этом отношении неоднородна. В целом она несколько менее ими затронута, чем первая, однако пострадавшее меньшинство испытало на себе гораздо более жесткий удар, поскольку жертвами были их родители. Отец Г. Водолазова, крестьянского происхождения, являлся одним из основателей комсомола в годы революции. В ходе Гражданской войны он сражался на стороне красных и получил звание «героя». Затем изучал историю и философию в МГУ. Во время коллективизации он поддержал группу Бухарина. В 1930 году его арестовали и приговорили к расстрелу, который был заменен на заключение в лагерях. С 1930 по 1954 год Водолазов-отец был арестован несколько раз и почти весь этот период провел в лагерях или в маргинализированном состоянии (его последний арест пришелся на 1948 год, когда его сыну было десять лет).

Все та же близость к революции и сталинскому периоду обнаруживается и у неформалов второй когорты, рожденных после войны, в семьях, где вследствие чисток и войны дети появляются настолько поздно, что от родителей их отделяет полвека. Так, например, отец Александра Механика (род. в 1947 году) 1901 года рождения. Он был сыном еврейского портного, вступил в партию в 1917 году и участвовал в боях Гражданской войны. В 1920 году он становится секретарем райкома партии в Крыму, а затем учится в Институте красной профессуры в Москве128. В 1927-м участвует в подавлении демонстрации троцкистов, хотя в 1923-м сам был троцкистом. До 1937 года он занимал высокие должности в Московском горкоме партии, а затем был арестован и сослан в Семипалатинск (Казахстан). Вернувшись из ссылки во время войны, Механик сражается на фронте. После демобилизации ему, как бывшему ссыльному, запрещено пребывание в Москве. Он возвращается в Казахстан, в Алма-Ату (где и рождается его сын). В 1947 году он снова арестован и отправлен в лагерь. По возвращении стал ученым-экономистом.

Можно предположить, что родители, пережившие сталинский период и тем более поднявшиеся по социальной лестнице, осуществляя важные политические функции после революции, более или менее сознательно прививали своим отпрыскам привычку к осторожности. Что касается большинства вновь прибывших, чьи семьи не подверглись чисткам, то им свойственна не осторожность, а скорее некоторый конформизм.

Относительная межпоколенческая стабильность

При равных социальных характеристиках две когорты отличаются между собой способами трансформации семейного наследия. Участники второй волны склонны воспроизводить как профессию родителей, так и их политическую позицию.

Социальное происхождение у двух когорт примерно одинаковое. Лидеры клубов обычно происходят из семей с вертикальной социальной мобильностью, хорошо интегрированных в систему. В обоих случаях обнаруживается одинаковая доля семей, занимающих высшие позиции в социальной иерархии или принадлежащих к «среднему классу». Главы семей заняты в одинаковых сферах: армии, промышленности, партии. Однако две эти группы отличаются между собой способами трансформации семейного наследия. Представители второй когорты склонны воспроизводить специализацию своих родителей (полностью или в смежной области), сохраняя, таким образом, структуру семейного наследия (образование и профессию), тогда как участники первой когорты проявляют более сильную горизонтальную мобильность.

Поздно присоединившиеся к движению участники во многом склонны «довольствоваться» наследованием результатов усилий по социальной мобильности, межпоколенческой и даже внутрипоколенческой (переориентация или двойная специализация), уже совершенных их родителями. Самым типичным примером этой двойной, вертикально-горизонтальной, мобильности служат отцы, поступившие на службу в армию во время или после Второй мировой войны. Армия послужила рычагом социального восхождения не только для детей рабочих и крестьян, в ней также служили гражданские специалисты (медики, юристы, физики, инженеры, историки). Она производила профессиональную переквалификацию боевых офицеров (в частности необходимую для политических работников). В большинстве случаев дети военных, принадлежащие ко второй когорте, наследуют специализацию своих отцов, перенося ее в гражданскую сферу. Социальная позиция, таким образом, удерживается с помощью минимальной трансформации профессионального семейного наследия. Василий Липицкий объясняет это:

Мой отец [крестьянского происхождения] учился на историческом факультете Московского университета. Затем война изменила его направление. Воевал, был летчиком. После войны учился в Военной академии. Затем его оставили в аспирантуре. И его специальностью стала военная история, история авиации. Он стал доктором исторических наук, достаточно известным специалистом по раннему периоду нашей военной истории – Первая мировая война, Гражданская война129.

Василий Липицкий (род. в 1947 году) перенял эстафету своего отца в гражданской сфере, став после учебы в МГУ историком КПСС.

Представителям второй волны удается лучше сохранить семейное наследие (уровень в социальной иерархии). Исходя из большей способности их семей передать им средства воспроизводства семейного наследия с наименьшими потерями и пристроить их в самые престижные учреждения, можно сделать вывод, что эти семьи занимают более высокие социальные позиции, чем в первой когорте. Одним словом, они чаще принадлежат к доминирующим фракциям в доминирующих сферах. Достаточно привести пример отцов-военных. Все они – офицеры высокого ранга (что не всегда наблюдается в первой когорте), выпускники военных академий, занимающие посты в командовании и регулярно отправляемые за границу. И кстати, все они служат в авиации, то есть в одном из престижнейших родов войск.

Как мы помним, самыми политизированными семьями ранних неформалов были те, чьи отцовская и материнская линии конфликтовали из-за их расходящихся траекторий. Будущие неформалы, принадлежащие к следующему поколению, часто становятся объектом борьбы между ними; они вынуждены очень рано вырабатывать четкую позицию и начинают искать формы политического активизма вне официальных путей. К этой первичной социализации добавляется эффект горизонтальных перемещений. Например, возможно возникновение межпоколенческого конфликта, проистекающего из противостояния ценностей и образа жизни вследствие разрыва с родительской профессиональной средой130. В следующей же когорте неформалов не проявляется ни один из тех факторов, что привели первых неформалов к раннему вовлечению в активизм: нет ни феномена расходящихся траекторий родителей, ни горизонтальных перемещений. Родительская семья не является местом политического воспитания; в лучшем случае это место, где происходит пассивное наследование позиции родителей (будь она лояльной или критичной в отношении режима). Политическое сознание не кристаллизуется в противостоянии главе семейства. Однако степень «предрасположенности к протестному активизму» может быть различной в зависимости от ситуации.

В некоторых случаях семейная история подталкивает родителей к тому, чтобы удерживать детей подальше от политики. Эту стратегию избегания можно объяснить стигматизацией, перенесенной после революции. Отец Михаила Астафьева был дворянского происхождения и не смог поступить в университет. Он стал специалистом по электронике в военной промышленности, получив среднетехническое образование. Таким образом, становление советского режима обернулось для него социальным нисхождением. Несмотря на то, что – а может, и потому, что – эта деградация не была такой жесткой, как сталинские чистки, ее хватило, чтобы пресечь на корню всякую склонность к радикальной оппозиции. Отец М. Астафьева вжился в новую идентичность, которую ему навязали. Его аполитичность представляется следствием осторожности, которая выработалась у него одновременно как у выходца из стигматизируемой социальной среды и как у человека на скромной технической должности в профессиональной сфере, принесшей ему социальное спокойствие и не способствующей появлению протестных настроений. М. Астафьев объясняет, что сам выработал в себе критичное политическое сознание тем, что с 13 лет регулярно читал «Правду», подвергая все прочитанное дистанцированному осмыслению131. После обучения в МГУ он становится физиком – то есть сыну удалось «наверстать» потерянные отцом социальные позиции. В других случаях поддержка режима принимается с тем большей очевидностью, что семейная история не дает никакой «объективной» причины усомниться в его правоте. Ирина Боганцева объясняет:

Я считала, что система нормальная, хорошая. […] Я с ней не ссорилась, и не потому, что я ее боялась. А просто вот с самого детства как-то у меня не было таких ситуаций, когда вокруг меня были эти конфликты. Так сложилось все мое окружение. Отец мой – военный, мама – учительница музыки. Даже родственники у меня не были репрессированы132.

И наконец, даже в семьях, где политика не вытесняется, «политизация» при этом не подкрепляется противостоянием главе семьи. Дистанцирование по отношению к режиму совершили уже родители; а дети, опять-таки, всего лишь следуют по их стопам. Отец Ильи Ройтмана, сын и внук военных, был офицером в инженерных войсках Бакинского военного округа, затем, уйдя на пенсию в 1969 году, стал заместителем директора московского театра «Современник». И. Ройтман рассказывает:

Круг, в котором были и мои друзья, общение, которое было у моих родителей, это был круг людей, которые были […] близкими к диссидентским кругам. И поэтому всю литературу, которая была запрещена тогда, я имел дома, я ее читал. […] Мой отец меня приучил в детстве слушать «Голос Америки», «Би-би-си»133.

Наряду с этой семейной традицией свободомыслия и принадлежности к артистической среде, развивающейся вне официальных институций, И. Ройтман наследует и другую традицию, противоречащую первой: сразу после окончания школы он идет служить в армию (тогда как те, кто собирались продолжить обучение в вузах, обычно без колебаний использовали возможность отсрочки, которая им таким образом предоставлялась). Иными словами, он в точности воспроизводит отцовскую траекторию, во всех ее противоречиях.

Отдаление от мест альтернативной политики

В продолжение своей университетской и профессиональной карьеры участники второй когорты оказываются в ситуациях, которые объективно открывают им меньше возможностей посещать места политической социализации наподобие тех, которые способствовали появлению первых неформальных клубов. Отсутствие «девиантной» социализации – не результат сознательной стратегии, а косвенный эффект выбранной ими образовательной и профессиональной траектории. Их незнание или удаленность от этих интеллектуальных и политических сетей дают ключ к объяснению их более позднего прибытия в неформальное движение.

Университетские траектории

Поздние неформалы не состоят в контакте с сетями распространения самиздата или со студенческими группами, независимыми от комсомола, тогда как для первой когорты такая ситуация типична. Выбор места обучения, вуза и факультета во многом объясняет это отсутствие контакта.

Представители второй когорты склонны специализироваться в сферах, лишенных какого-либо политического содержания. Они гораздо чаще, чем неформалы первой волны, выбирают точные науки и техническое образование, тогда как доля отцов с техническим образованием одна и та же в обеих когортах (около 40%). Поскольку техническое образование часто ведет к занятости в военном деле и промышленном секторе, оно вряд ли может привести к попаданию в критические и диссидентские среды (возможно, за исключением некоторых институтов, связанных с физикой). Когда представители второй когорты выбирают социальные науки, они в равной степени выбирают историю и философию, вне зависимости от периода поступления в вуз. В результате среди поколения 1948—1964 годов в два раза больше студентов-философов во второй когорте, чем в первой134. Эта разница в поведении может объясняться либо большей склонностью участников второй когорты к партийной карьере, либо тем, что их карьерные стратегии формируются так, чтобы не уклоняться от проторенных путей. По всей видимости, им присуща склонность делать менее рискованные ставки при своем жизненном выборе. Чтобы подстраховаться, они отдают предпочтение классическим техническим факультетам (точные науки) или философии – где есть более ясная перспектива. Это не означает, что они делают плохие ставки. Просто они не способны предвидеть возможность переопределения игры, в результате которого места изначально менее интересные могли бы получить бо́льшую ценность.

В зависимости от своего типа и географического положения разные вузы дают большие или меньшие возможности прохождения через девиантные формы политической социализации. Отраслевые технические институты гораздо более непроницаемы для внешнего влияния: будучи привязаны к промышленному сектору, они готовят специалистов, которым предстоит быть зафиксированными на определенных рабочих местах, и они менее склонны к «идеологическому попустительству» в отношении студентов, чем учреждения, дающие более теоретическое образование. А ведь специалистов в точных науках и инженеров, вышедших из отраслевых институтов, во второй когорте почти в три раза больше, чем в первой. Местонахождение вуза является еще одним фактором доступа к формам альтернативной политической социализации. Москва занимает центральное место в этой политической географии; в 1970-х годах студенческий активизм вне комсомола был там очень динамичным и касался выходцев из самых разных социальных слоев. Москва – это место относительной свободы и меньшего контроля по сравнению с провинцией. И показательно, что во второй когорте большинство провинциалов прибывают в столицу лишь после окончания вуза. Это запоздалое прибытие, возможно, объясняется их географическим происхождением: многие из них родились в маленьких городках или поселках, так что сначала им пришлось пройти период внутри- или межрегиональной мобильности в период учебы в вузе, а уж потом «прорваться» в Москву. Их пространственное и временно́е удаление от столицы не только сделало менее вероятным включение в протестную политическую активность; оно вынудило их не играть с огнем во время учебы в вузе, а затем старательно накапливать кредит доверия своей образцовой лояльностью системе, чтобы сохранить шанс однажды быть переведенными на работу в Москву.

Профессиональные траектории и интеграция в систему

Участники второй когорты склонны накапливать одобряемые системой знаки успешной социальной интеграции (активное членство в комсомоле, вступление в партию, служба в армии). Среди них пропорциональное число членов КПСС в два раза больше, чем в первой когорте; и этот разрыв углубляется в послевоенных поколениях. Стоит отметить, что многие из них работают в секторах, где членство в партии является обязательным условием интеграции (военная промышленность, теория педагогики и др.).

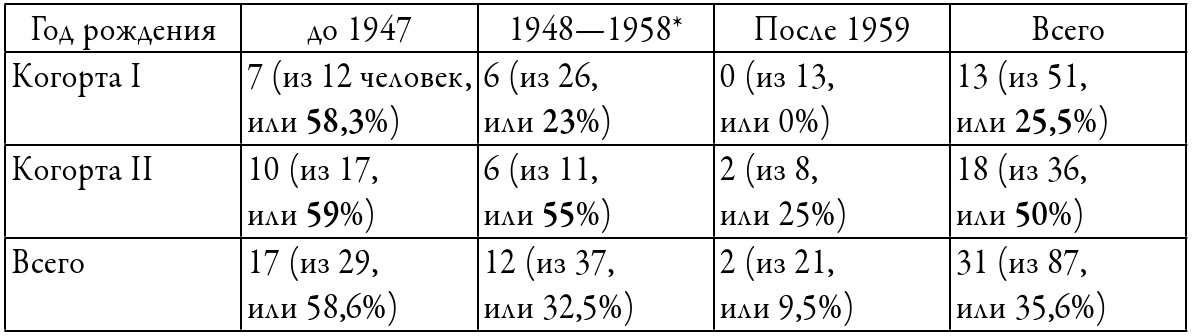

Таблица 6

Распределение членов КПСС по когортам вступления в движение и по годам рождения

* Поколение рожденных в 1958 году достигает обычного возраста вступления в КПСС (29 лет) в 1987 году. Однако некоторые категории (ответственные комсомольские работники, военные) могут вступать в партию и до 29 лет.

Военная служба и получение партбилета не сводятся к ритуалам интеграции в установленный социальный порядок. Они также дают возможность расширения пространства профессиональной мобильности – как вертикальной (давая начальный импульс к социальному восхождению и/или к более быстрому карьерному росту), так и горизонтальной (открывая сразу несколько возможных путей роста и упрощая межотраслевую мобильность). Для семей, которым не посчастливилось подняться на волне массовых продвижений по службе в 1930-е годы135 или после войны, совмещение военной службы с членством в партии является эффективным способом начать карьеру. Георгий Гусев (род. в 1939 году), сын рабочего, в 18 лет поступает на службу в военно-морской флот, а затем в десантные войска сроком на четыре года. Во время службы в армии вступает в партию. Затем он зачислен в Московский энергетический институт, но продолжает работать монтажником на заводе. Благодаря военной службе, статусу рабочего и членству в партии он занимает руководящую должность среднего звена в Московском научно-исследовательском телевизионном институте. Впоследствии он получает образование в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, что знаменует его вхождение в ряды номенклатуры. В других случаях военная служба или вхождение в комсомольскую элиту оказываются единственным способом профессиональной переориентации. Провалившись на вступительных экзаменах на медицинский факультет во Львове, Вячеслав Шостаковский (род. в 1937 году) вынужден довольствоваться фармацевтическим образованием. За год до получения диплома, в 1959-м, он начинает карьеру в комсомоле, а затем в партии и всего за три года получает назначение в Москву, в аппарат ЦК. В 1986 году он достигает пика своей карьеры, став ректором Московской высшей партийной школы при ЦК КПСС136.

В секторах, где поощряются знаки лояльности системе, членство в партии является решающим фактором карьеры. Отказ от вступления в партию оборачивается остановкой на относительно низком иерархическом уровне. Поэтому инженеры и исследователи второй когорты, оставшиеся работать в ВПК больше трех обязательных лет после вуза, почти все являются членами партии.

Активная работа в комсомоле, вступление в партию и военная служба дают также возможность занимать позиции в разных отраслях. Владимир Жириновский137 (род. в 1946 году) выстраивает свою университетскую траекторию так, чтобы сделать карьеру в дипломатии и/или в партии. Он изучает международные отношения в Институте марксизма-ленинизма при ЦК и турецкий язык в Институте восточных языков МГУ, где занимает также должность секретаря комсомольской организации. Во время военной службы в Политическом управлении Кавказского военного округа он специализируется на Ближнем Востоке. Затем изучает международное право в МГУ. Работая в Советском комитете защиты мира в течение двух лет, Жириновский наблюдает за деятельностью западноевропейских пацифистских движений. Затем, с 1973 по 1984 год, работает в адвокатской конторе, занимаясь международными разбирательствами в гражданских делах по вопросам собственности. И в конце концов возглавляет юридическую службу издательства «Мир» Советского комитета защиты мира. Таким образом, он работает не напрямую в дипломатическом корпусе, а в институциях, имеющих отношение к международным отношениям.

Итак, новички движения делают карьеры такого типа, который не встречается у первых неформалов, поскольку те, во имя поддержания «чистоты» своей социальной идентичности, держатся на расстоянии от некоторых властных институтов. Тем не менее иногда они не брезгуют прибегать к ресурсам партии: Андрей Фадин задействует связи своего отца в ЦК, чтобы избежать распределения учителем средней школы после окончания университета; Борис Кагарлицкий становится кандидатом в члены партии, надеясь обеспечить себе прикрытие для подпольной политической деятельности. Но и у того, и у другого эти компромиссы не принимают больших масштабов и не затрагивают основы их идентичности. Как бы там ни было, вторая когорта не соблюдает те табу, которые свойственны первой.

Политические траектории

Поздние неформалы, за редким исключением, не ведут подпольной или параллельной политической деятельности. Бо́льшая их часть объявляет поддержку реформаторам лишь на продвинутом этапе Перестройки. В их профессиональных карьерах не наблюдается отклонений, которые были бы вызваны их политическими позициями. Если не считать шестидесятников второй когорты, они не пытались использовать свою должностную позицию (порой довольно высокую), чтобы поменять правила игры.

Во второй когорте шестидесятники представляют собой исключение, несмотря на то что поколение оттепели представлено там широко. Это особенно чувствуется в партклубах: 53% из 66 активных членов «Московского партийного клуба» (МПК) родились до 1939 года, тогда как эти поколения составляют лишь 40% от общего числа членов партии. Создается впечатление, что неформальное демократическое движение дает второй шанс тем, кто в 1960-х «упустил момент».

Профессиональная деятельность и семейная среда рожденных с 1948 по 1964 год способствовали их удаленности от центров притяжения протестного активизма, однако волны, исходящие от этих мест, все-таки широко распространялись по советскому обществу. Поэтому членам второй когорты довелось контактировать с политизированными кругами, но они, сознательно или неосознанно, не использовали свои возможности. Это объясняется тем, что представители этого поколения выстраивали свою социальную идентичность таким образом, что не могли опознавать девиантные роли как легитимные. Так, Владимир Боксер постфактум считает, что не примкнул к «правильной» фракции интеллигенции, хотя имел все возможности доступа к диссидентству:

Я погрешил бы так против истины, если бы считал, что я был каким-то диссидентом до 1988 года. […] Я вообще не только не был диссидентом активным, но и пассивным я не был. […] Я не вращался в такой среде, которая имела больше информации, чем другие люди. Если взять тех, кто стал диссидентом, то в основном это представители чисто творческой интеллигенции и те люди, которые имели возможность в этот момент уезжать как-то на Запад… А мы138 жили в таком информационном вакууме […]. Среди моих родственников были какие-то родственники, которые имели в силу своего положения доступ к другой информации. […] Я помню, что я даже спорил с ними. Теперь понимаю: очень глупо при этом выглядел. У меня был троюродный брат, который был близок к Сахарову. С его отцом я спорил, говорил, что все не так по поводу событий в Чехословакии, даже в Афганистане139.

Даже когда у представителей второй когорты имеется политический опыт вне официальных рамок, в нем обнаруживаются элементы самоцензуры: этот опыт длится недолго, он ограничен в социальном пространстве и в самих формах, которые принимает мобилизация. Будучи студенткой исторического факультета МГУ, Ирина Боганцева участвует в спонтанной политической мобилизации, на которую руководство смотрело сквозь пальцы и которая воспроизводила официальный репертуар коллективного действия, ни в коей мере его не переворачивая:

В 1973 году, когда случился в Чили переворот, то это ужасное впечатление такое… очень гнетущее на всех произвело. И в университете поднялась такая буча по этому поводу. И мы организовывали субботники. Не комитет комсомола – он был против, он с нами боролся. И не комитет партии. А вот просто какие-то неформальные такие… еще тогда нельзя сказать, что лидеры, но… мои приятели там. Не только на нашем факультете эти люди были. На биофаке, я помню, было много. И мы организовывали сами… мы находили место работы. Например, мы работали в метро. […] И мы зарабатывали деньги, и эти деньги мы отдавали чилийцам, которые тут были, чтобы они могли, например, вернуться на родину, чтобы они там могли купить оружие. […] И обязательно в этих субботниках участвовало человек по сорок, по-разному было. Был маленький митинг всегда140.

Хотя комсомол и партия демонстрируют скепсис в отношении этой инициативы, ее организаторы не пытаются использовать одобряемые формы в неодобряемых целях в логике «вторичной адаптации» – в отличие от некоторых членов «Лаборатории экспериментальной пропаганды» (появившейся в МГУ двумя годами раньше), которые продолжат свою деятельность в подпольной группе «Молодые социалисты», а затем окажутся в первой когорте неформалов. Ирина Боганцева не стала трансформировать свой опыт, слегка уклоняющийся от официальных путей, в «девиантный» политический активизм.

Таким образом, новобранцы движения делают карьеры, более соответствующие официально установленным моделям. Иногда встречающиеся отклонения в поведении остаются весьма ограниченными. Причины могут быть связаны с семейной историей (когда кто-то из родителей пережил период чисток), с местом рождения (позднее прибытие в Москву не способствует ранней эмансипации от некоторых давящих социальных норм) или с политической историей семьи (слабая степень вовлеченности в политику в рамках семьи или слабая трансформация родительской политической позиции). Этот конформизм оказывает влияние на стратегии в профессиональной сфере: отсюда слабость горизонтальной (межотраслевой) переориентации от поколения к поколению, настойчивая погоня за знаками социальной интегрированности, выбор карьеры, уменьшающий вероятность контакта с местами инакомыслия или социального деклассирования (доля людей, не имеющих стабильной занятости, во второй когорте гораздо меньше). Со второй волной на сцену неформального движения выходят акторы нового типа: они не принадлежат ни к категории шестидесятников (являвшихся в каком-то смысле «духовными отцами» первой когорты), ни к тому более или менее протестному поколенческому единству, из которого вышли многие участники первых клубов. В движении произойдут качественные изменения, поскольку эта новая волна активистов привнесет в него другие способы восприятия политической ситуации (прямая оппозиция режиму) и трансформирует его формы организации и мобилизации.