Кароль Сигман

Политические клубы и Перестройка в России. Оппозиция без диссидентства

Непрерывные изменения политического пространства

Политическое пространство, появляющееся в 1987 году, состоит из двух полей, или арен, состязания. «Легитимное» поле состоит из официальных организаций: партия, комсомол, организации в других социальных сферах (академические институты, газеты, творческие союзы39 и т.д.). Новые политические организации: неформальные клубы, «националистические» или «патриотические» группы, «необольшевистские» или «сталинистские» организации, – лишенные официального статуса, образуют «нелегитимное» поле. Но эти поля находятся в процессе постоянного изменения, трансформирующем отношения между ними, да и самих акторов, которые их составляют; границы между этими полями становятся все более размытыми, проницаемыми. Ритуальное упоминание категории «политического поля», рассматриваемого как обездвиженный объект, ни в коем случае не должно подменять настоящий анализ его вызревания и сотрясающих его перемен. Сформированное таким образом политическое пространство за изучаемый период (1987—1991) прошло через несколько стадий развития, или конъюнктур40.

Неформалы меняются, их «социальное бытие» трансформируется под влиянием конъюнктур, которые они к тому же сами меняют своими мобилизациями. Поэтому очень важно принять реляционный подход к осмыслению неформального движения и избегать эссенциалистской его интерпретации. Одна из опасностей, поджидающих исследователя, кроется в самоопределениях акторов. Какими бы интересными эти самоопределения ни были, они не всегда дают ключ к пониманию происходящего. Неформалы определяют себя то через тактическое противопоставление диссидентам, то через оппозицию националистам («Память») и коммунистам-консерваторам («сталинистам», «большевикам»). В другие моменты им приходится определять себя по отношению к КПСС. Содержание движения тоже меняется: со временем его наполняют несколько когорт с разным политическим прошлым и габитусом, они вводят разные и меняющиеся формы самоорганизации (неформальные дискуссионные клубы, партклубы, клубы избирателей и т.д.). Меняется и сама структура движения: в Москве оно увеличивается с нескольких сотен до нескольких сотен тысяч участников. С 1989—1990 годов движение называет себя «демократическим», и это изменение названия отражает трансформацию его стратегии и его социальной реальности. Если изначально движение стремилось к сотрудничеству с партийными реформаторами, то теперь оно определяет себя через открытую оппозицию по отношению к партии, включая Горбачева, и примыкает к радикальному крылу реформаторов-аппаратчиков. Смысл политического «радикализма» тоже меняется: в 1987—1988 годах он был уделом маргинальной группы, определяющей себя в качестве наследников диссидентства, а с 1989—1990 годов становится сердцевиной идентичности демократического движения; «радикализм» отстаивают самые разные акторы, включая «аппаратчиков» и новобранцев движения. Эти изменения, через которые проходит движение, в конце концов приведут к размыванию его изначальной идентичности.

Партия тоже трансформируется: она перестает представлять себя единой (каковой, скорее всего, она никогда и не была), отныне внутри нее открыто проявляется политическая конкуренция; она теряет монополию на политическую репрезентацию, и некоторые сегменты партии добьются фиксации этих изменений в Конституции.

Однако один устойчивый элемент оставил глубокий отпечаток на социальной идентичности неформалов – вопреки трансформациям, которым они и партия подвергались. Речь идет об отношениях, выстроенных ими с некоторыми акторами, занимающими властные позиции в официальных организациях. В первое время неформалы вступают в отношения взаимной поддержки с партийными реформаторами. Они поддерживают реформы и в обмен на это получают признание и доступ к ресурсам. Речь, разумеется, не идет о сговоре между равными: данное отношение асимметрично, поскольку реформаторы обладают более значительными ресурсами и занимают доминирующую позицию. Но это и не клиентелистские отношения, поскольку в них есть элемент конфликта. Неформалы по большому счету являются оппозиционерами, хотят изменить систему, и некоторые надеются сделать это с помощью тактического сговора с реформистским крылом власти. Тем не менее подобные взаимодействия делают их уязвимыми по отношению к некоторым акторам политического пространства. Поэтому они должны постоянно демонстрировать независимость, непокорность своим союзникам. Таким образом, они не выказывают той лояльности, которой вправе ожидать патрон от своего клиента. Для клиентелистских отношений требуется некая минимальная стабильность в ожиданиях и в поведении обеих сторон. Здесь же содержание отношений и их смысл становятся предметом почти непрерывных переговоров.

С 1989—1990 годов неформалы, ставшие «демократами», примыкают к «радикальным реформаторам» из аппарата (Ельцину, Афанасьеву и др.), которые откололись от «умеренных реформаторов» (Горбачев). Отношение остается асимметричным, но в силу специфической конфигурации политического пространства неформалы-демократы теперь гораздо менее независимы от новых союзников, их поле для маневра сужается. И наконец, за изучаемый период иерархические отношения между двумя сторонами ни разу не переворачиваются, несмотря на то, что они развиваются на фоне распада системы и что идентичность и позиции акторов меняются. «Аппаратчики» все время остаются в доминирующей позиции.

Процесс мобилизаций и распада системы, начинающийся в СССР в ходе Перестройки, разворачивается одновременно на многочисленных аренах. Это явление объясняется множественными линиями разлома, которые пересекают государство и партию. Этот процесс невозможно понять, если всерьез принимать версию о том, что СССР до Перестройки являлся тоталитарной системой. Как же тогда некоторые неформальные клубы смогли появиться и развиваться внутри самой этой системы? И даже если не идентифицировать тоталитаризм как идею организации или социальной реальности, а свести его к идеологической ориентации господствующей элиты, к политическому видению, которым проникнута большая часть политического режима, этот тезис все равно не выдерживает критики. Те, с кем неформалы контактируют, не «тоталитарны», поскольку они уже не верят в систему. Действующие лица, трансформировавшие систему, вышли из самой сердцевины КПСС и разных ее аппаратов. «Ревизионисты», противостоящие «тоталитарной школе», прекрасно показали, что соперничающие группы интересов существовали уже давно, что между противоположными тенденциями внутри различных институтов шла борьба41, что в лоне государства развивались разные сети влияния и критика системы, которые воздействовали на разные властные инстанции42. В свою очередь, официальные институты, потерявшие свою автономию по отношению к партии, постепенно «изъяли у государства некоторые сферы его полномочий» и создали «зоны микроавтономии», которые, не бросая открытого вызова системе, исподволь подтачивали ее43. Советская система испытывала внутренние трансформации задолго до 1980-х годов.

Но во время Перестройки появляется новый феномен: мобилизации затрагивают одновременно несколько разных сфер деятельности и оказывают отныне глубокое влияние на эти сферы и их взаимоотношения. Институты изменяют свое функционирование и свое место в игре, некоторые (например, партия) распадаются. Прежние ориентиры, которыми акторы пользовались для позиционирования и самоопределения, теряют свою состоятельность. И даже правила игры, сформированные в ранний период Перестройки (например, между неформалами и их партнерами внутри партии), переворачиваются самим ходом событий. Тем не менее ничто не позволяет утверждать, что советская система была обречена на крах и что она должна была распасться именно таким образом. В считанные месяцы Горбачев и Ельцин полностью меняются как акторы, меняется и поле для маневра каждого из них. То, что казалось возможным в начале 1990 года, уже невозможно шесть месяцев спустя, потому что отношения между центром и республиками, между партией и советами уже не те. И, по всей видимости, все это произошло за очень короткий отрезок времени; когда политическое пространство неожиданно стало местом всеобщего яростного соревнования, система прекратила существование в прежнем виде, потеряв тот минимум координации, на котором была основана. История клубов и их трансформаций дает нам представление о разных состояниях политического поля между 1987 и 1991 годами.

Таким образом, можно выделить три основные исторические конфигурации, или конъюнктуры. В первой (1987—1988) система ослабляет свое давление и функционирует несколько иначе, чем прежде. Внутрипартийная борьба заставляет реформаторов искать внешней помощи против консерваторов. Они мобилизуют творческую интеллигенцию (журналистов, деятелей искусств, ученых) и ищут народной поддержки; в порядке эксперимента они позволяют развиваться неформальным политическим клубам, которые соглашаются играть роль «низовой поддержки». Неформалам и реформаторам КПСС эта игра в сговор представляется выгодной. Однако, как мы уже сказали, клубы претендуют на реальную политическую роль; они отказываются быть в подчинении у реформаторов и требуют новых полномочий, пытаются создать прецеденты, втиснуться в зазоры системы, расширить пространство для своего действия, несмотря на то что у них нет на это особого разрешения. Они занимаются подрывной работой и ведут двойную игру с реформаторами.

Ситуация начала Перестройки уникальна: никто точно не знает, каковы правила игры, но акторы с обеих сторон – и с официальной, и с неформальной – пытаются избежать воспроизводства схемы «чистого» конфликта, которая действовала в отношениях между властью и диссидентами в предыдущие десятилетия (эта контрмодель служит для них, кстати, одним из основных ориентиров). Неформалы не имеют точного представления о том, как далеко они могут зайти, и тестируют границы возможного в отношениях с властью; партийные реформаторы не знают точно, когда и как их остановить; защитники клубов (в частности, представители академического истеблишмента) тоже не знают, как далеко может и должна заходить их поддержка. Все стороны наблюдают, интерпретируют, угадывают стратегии друг друга. Для стабилизации этих отношений вводятся некоторые правила, но им никто и никогда полностью не следует.

Во второй конфигурации (1989—1990) соревнование становится всеобщим. Появляется множество арен соревнования в политическом пространстве, что приводит к полному распаду изначальной игры. Этот процесс запущен длительной избирательной кампанией 1989—1990 годов. Наступает период очень высокой флюидности, когда рушатся прежние нормы и ориентиры44. Внутри партии отношения власти теряют объективность: составляющие ее комитеты становятся автономными и вступают в конкуренцию; политическая иерархия больше не действует на акторов (так, главный соперник Генерального секретаря не является членом Политбюро). Партия теряет свое главенство, советы составляют ей конкуренцию. Властная иерархия пошатнулась также в результате борьбы между центром и республиками, как в советах, так и внутри партии. Границы между акторами рушатся: разные комитеты КПСС стремятся присоединить к себе неформальные партклубы; некоторые руководители аппарата становятся их членами. Речь идет уже не о простой оппозиции между консерваторами и реформаторами: оба лагеря сами, в свою очередь, распадаются на части. Акторам все сложнее понимать ставки борьбы за власть и локализовывать властные инстанции. Поэтому, чтобы оценить свои способности к действию и оказанию влияния, а также понять позиции других участников игры, им приходится действовать методом все более многочисленных проб и ошибок.

Рассеивание фронтов борьбы напрямую повлияло на неформальное движение. Последнее разворачивается на избирательной и на партийной аренах. Первые неформалы сталкиваются с конкуренцией внутри собственного движения – со стороны вновь пришедших. Они уже не могут отстаивать право на наименование «клуб», поскольку появляются другие типы клубов (клубы избирателей, партклубы). Идентичность «неформала» оказывается даже дискредитирована, и они в конце концов с ней расстаются. Новые игроки примыкают к «радикальным» реформаторам из КПСС, которые пускаются в создание оппозиции. Лидерам первых клубов приходится терпеть неожиданное вторжение на политическую арену этих крупных фигур оппозиции из среды аппаратчиков; теперь им приходится постоянно с ними пересекаться, чтобы политически выжить. От логики сотрудничества с реформаторским лагерем движение переходит к логике противостояния власти. В этой трансформации первые неформалы уже не знают, какую идентичность им отстаивать и какое место занять в своем собственном движении и в общем политическом пространстве.

Третья конфигурация, после выборов в марте 1990 года в российский парламент, также отмечена флюидностью, но теперь появляются некоторые элементы структурирования. Становится понятно, что избирательное поле получает главенство над всеми остальными: политические игры все более организуются вокруг предвыборных кампаний. К тому же противостояние между центром и республиками становится принципиальным и способствует прояснению игры. Эти точки отсчета во многом задают направление трансформации движения. Например, ему теперь приходится самоопределяться как «российское».

Эти исторические ситуации, в которых акторы постоянно вынуждены изменять свои позиции, сговоры и идентичности в связи с очень быстрым изменением конфигураций, позволяют выявить стратегическое измерение коллективного действия и то, как акторы действуют и мобилизуют свои ресурсы. Они приобрели габитусы, «на основании которых порождается, в соответствии с искусством изобретения, аналогичным музыкальному письму, бесконечное множество конкретных схем [поведения], напрямую применимых в конкретных ситуациях»45. Благодаря своей пластичности, габитусы в небывалых прежде обстоятельствах способны порождать «новое». Вчерашние оппозиционеры, вроде некоторых неформальных лидеров, вдруг втягиваются в отношения сговора с одной из фракций власти, зная, что тем самым рискуют своей репутацией (но именно благодаря своей репутации оппозиционеров они и могут попытать счастья в такой двусмысленной игре). Приобретенные диспозиции не исключают наличия у акторов расчета, который влияет на их позиционирование. Этот расчет производится под внешним давлением и в отсутствие исчерпывающей информации; он определяется позицией, занимаемой акторами во властных и соревновательных отношениях, а также тем, что они представляют собой в социальном плане. Таким образом, речь не идет ни о механическом результате работы однородного и неизменного габитуса, ни о рациональном расчете.

Полевое исследование и используемые материалы

В своей работе мы применяем метод перекрестного анализа исторических конфигураций политического пространства, стратегий «политических предприятий»46 и биографических траекторий, которые выкристаллизовались в клубах Перестройки. В анализ включены две временные шкалы: с одной стороны, мы рассматриваем группу индивидов на большом временном промежутке (семейные биографии начиная с революции 1917 года и индивидуальные биографии на протяжении двадцати лет), с другой стороны – ряд политических организаций, существовавших в короткий исторический период (1986—1991). Для объяснения форм мобилизации и стратегий неформального движения необходимо принять во внимание обе эти шкалы.

Наша работа не претендует на всеохватный анализ неформального политического движения в СССР. Мы рассмотрим в ней около тридцати московских организаций. Десяток из них появился в 1987—1988 годах, а еще двадцать были созданы со второй половины 1988-го. Все они поддерживают друг с другом отношения в 1986—1991 годах. По некоторым данным, в Москве в 1987—1988 годах существовало около сотни политических организаций, а в 1989—1990-м – от 160 до 20047.

Москва как поле для исследования представляет двойной интерес. Столица традиционно рассматривалась властью как место политических экспериментов, которое легче контролировать, и неформальное движение стало одним из (последних) таких опытов. Сами неформалы это прекрасно осознавали: именно по этой причине ленинградцы, решив создать один из самых первых дискуссионных клубов («Перестройка»), приехали в Москву, а уже затем, пользуясь этим прецедентом, основали аналогичный клуб в своем городе, где городской комитет КПСС находился под контролем консерваторов. Выбор Москвы позволяет также оценить способность неформалов к сближению с центральной властью, ибо в этом и состояла их цель.

Объектом исследования выступает скорее сеть клубов, нежели ряд организаций, выбранных по отдельности в соответствии с предзаданными критериями (размер, тип структуры, тип коллективных действий, выдвинутое политическое самоопределение и т.д.). Речь идет одновременно о сети взаимодействий, взаимозависимостей и о мире конкурентной борьбы. Анализируемые клубы организовывали собрания или участвовали в собраниях, которые считаются вехами в истории неформального движения, благодаря чему сыграли основополагающую роль в формировании и репрезентации движения. Они не только были признаны партийными реформаторами как достойные переговорщики, но им еще и удалось занять место в «большой политике».

Клубы выбирались в зависимости от их известности (упоминания в исследованиях по неформальному движению и в прессе) и от интенсивности их отношений с официальными структурами (партией, академическими институтами, комсомолом). Особое внимание мы обращали на тех, кто стремился к установлению отношений сотрудничества с партийными реформаторами, и в меньшей степени интересовались другими, относительно маргинализированными группами движения, которые следовали логике открытой оппозиции, перенятой у диссидентов. Таким образом, наш взгляд на движение отчасти зависит от того, откуда мы его наблюдаем.

В 1987—1988 годах три клуба выделяются своими тесными отношениями с официальными организациями: «Перестройка», «Клуб социальных инициатив» (КСИ) и «Община». Они пользуются административными ресурсами (помещениями, доступом к прессе и др.) и пытаются координировать деятельность других клубов. «Перестройка» (в 1988 году ставшая «Демократической Перестройкой») занимает особое место, поскольку это единственный клуб, располагавший помещениями в престижных академических институтах и в этой связи привлекавший на свои заседания большую часть членов других клубов. Вокруг этих центральных клубов вращается несколько групп: «Федерация социалистических общественных клубов» (ФСОК), общество «Мемориал», «Гражданское достоинство» (ГД), «Перестройка-88», семинар «Демократия и гуманизм», «Всесоюзный социально-политический клуб» (ВСПК), «Московский народный фронт» (МНФ) и «Демократический союз» (ДС).

В течение второго периода (1989—1991) политических организаций в Москве становится вдвое больше и их формы меняются. Этот подъем определяют следующие факторы: 1) две судьбоносные избирательные кампании 1989 и 1990 годов (в делегаты Съезда народных депутатов СССР, а затем в республиканские, городские и районные советы), в ходе которых появляются клубы избирателей; 2) растущая фрагментация КПСС, которая способствует появлению внутри нее все большего количества неформальных клубов (партклубов); 3) принятая в марте 1990 года поправка к Конституции СССР, позволяющая создавать партии48; 4) либерализация прессы, позволившая неформалам приняться за создание своих «официальных» газет. Двадцать организаций, созданных в этот период, включены в наше исследование:

– организации, активно действующие на арене выборов: «Клуб избирателей Академии наук СССР» (КИАН), «Московское объединение избирателей» (МОИ), включающее около тридцати районных клубов избирателей, избирательный блок «Демократическая Россия», движение «Демократическая Россия»;

– партклубы: «Межклубная партийная группа» (МПГ), московский партийный клуб «Коммунисты за Перестройку» (МПК), «Межклубная партийная организация» (МПО), «Демократическая платформа в КПСС»;

– оргкомитеты партий и партийных организаций: «Социал-демократическая ассоциация» (СДА), «Социал-демократическая партия России» (СДПР), «Московский комитет новых социалистов» (МКНС), «Союз конституционных демократов» (СКД), «Конфедерация анархо-синдикалистов» (КАС), Республиканская партия Российской Федерации (РПРФ), Демократическая партия России (ДПР), Российское христианско-демократическое движение (РХДД), «Христианско-демократический союз» (ХДС), Конституционно-демократическая партия – партия Народной свободы (КДП—ПНС), Партия конституционных демократов (ПКД), «Демократическое движение коммунистов» (ДДК), Народная партия «Свободная Россия» (НПСР);

– пресса и информационные агентства: «Век XX и мир» (официальный журнал Советского комитета защиты мира, «колонизированный» неформалами), М-БИО (Московское бюро информационного обмена), «Панорама», «PostFactum» и «Коммерсантъ».

Мы не включили в нашу выборку экологические группы неформального движения. Мы также не рассматриваем ни отношения между неформальными клубами разных советских республик, ни их позиции по федеральному вопросу, хотя все это, безусловно, сыграло важную роль в процессе распада режима.

В биографических траекториях нас интересует в первую очередь то, кем были неформалы, прежде чем прийти в движение, как они вовлеклись в эти клубы и какой путь проделали внутри движения. Учитывая различные стадии социальной мобильности, выявленные в СССР, мы посчитали нужным поднять семейную историю начиная с революции, чтобы лучше идентифицировать этих людей социально и понять истоки их политической социализации.

При составлении выборки мы не принимали во внимание последующие траектории индивидов в 1990—2000-х годах, что позволило нам избежать ретроспективного определения мира неформалов. Тем не менее в конце книги мы приводим некоторые данные об их политическом и профессиональном становлении после Перестройки.

Биографический анализ помог нам выявить две группы людей, отличающихся по тому, когда и каким образом они пришли в движение. Первые неформалы создают клубы или вступают в них с 1986 по 1988 год; чаще всего они принадлежат к уже существующим дружеским сетям, связанным с академической или диссидентской средой. Вторые приходят в движение со второй половины 1988 года, рекрутируясь через митинги и демонстрации, и не связаны с существовавшими ранее сетями. Один из вопросов, которые встают в связи с наличием двух когорт, столь сильно различающихся по своему набору, состоит в том, можно ли объяснить таким образом радикализацию неформального движения.

Мы попытались обнаружить здесь некоторый поколенческий эффект49 или некую неизменную сердцевину движения, сложившуюся на основе общности опыта и жизненных ситуаций участников50. Возрастная структура выборки изученных нами неформальных лидеров действительно демонстрирует, что поколенческое ядро составляют родившиеся с 1948 по 1964 год; их особенно много в первой когорте (см. таблицу 1).

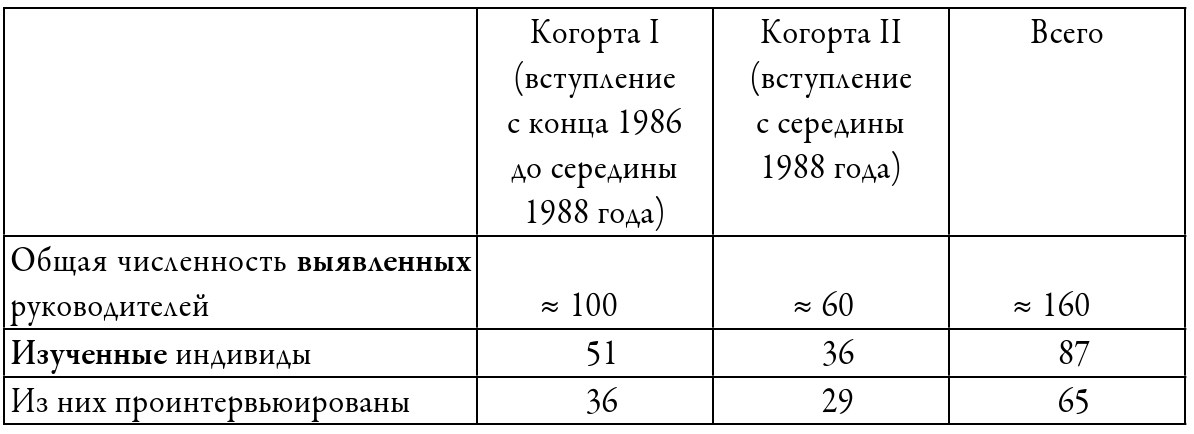

Мы выявили около 160 клубных лидеров (см. таблицу 2), которые обеспечивали функции руководства, организации и представительства. Мы собрали биографические данные о 87 активистах, с 65 из них мы провели интервью.

Стоит подчеркнуть, что все цифры, приводимые в этой книге, призваны лишь продемонстрировать некоторые тенденции и, учитывая малые размеры выборки, не имеют большого статистического смысла.

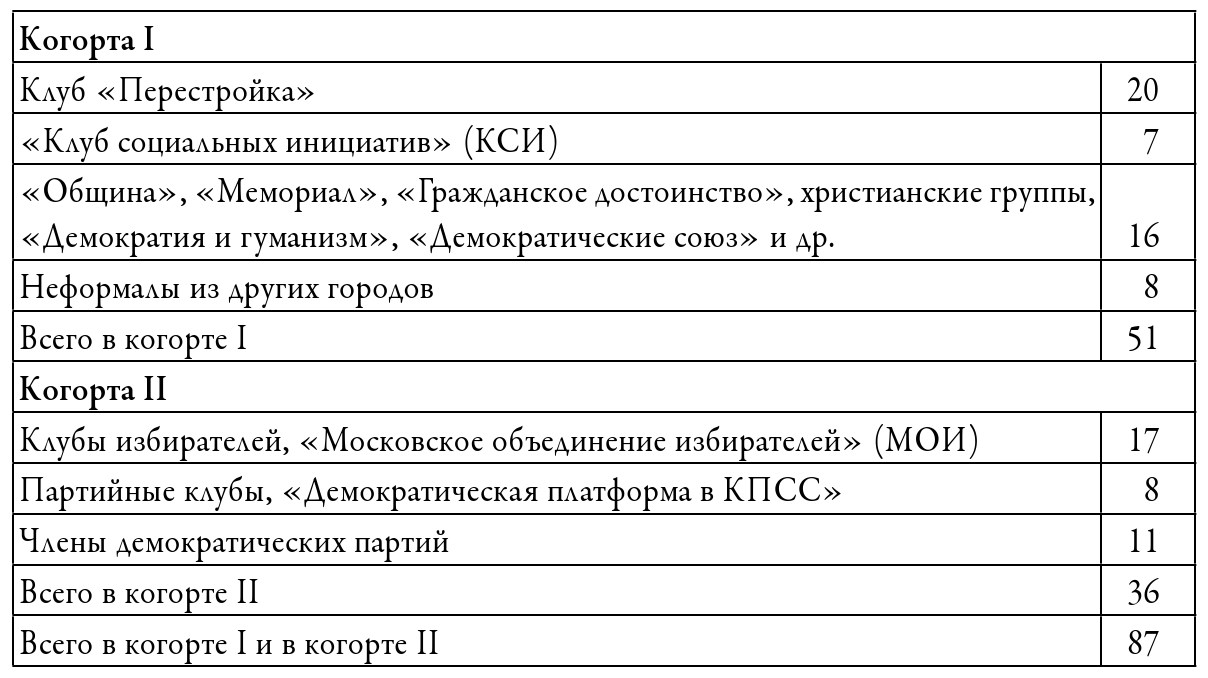

Выборка охватывает разные типы клубов неравномерно (см. таблицу 3). Члены двух центральных клубов («Перестройка» и КСИ) составляют половину выборки в первой когорте. Во второй волне вступления в движение было опрошено больше членов клубов избирателей, чем участников партийных клубов. Тем не менее мы смогли дополнить информацию о последних материалами идеологического отдела Севастопольского райкома Москвы по поводу «Московского партийного клуба» (МПК) (см. таблицу 3).

Таблица 1

Структура выборки по году рождения и когорте вступления в движение

Таблица 2

Распределение выборки по когортам вступления в движение

Мы включали в анализ некоторых неформалов из других городов – в том случае, если они сыграли важную роль в московском демократическом движении 1989—1990 годов (как, например, в случае с ленинградскими депутатами). И наконец, мы не включили в выборку «партаппаратчиков» и представителей академического истеблишмента (Б. Ельцина, Ю. Афанасьева, Г. Попова, А. Собчака, А. Сахарова), с которыми вступали в сговор «рядовые» неформалы и демократы.

Таблица 3

Структура выборки по неформальным группам

Бо́льшая часть интервью была проведена вскоре после разгона Съезда народных депутатов России президентом Ельциным в октябре 1993 года и в ходе президентских выборов 1996 года. Это два переломных момента в политической карьере бывших неформалов (в частности, российских депутатов, которые оказались на противостоящей Ельцину стороне, то есть в лагере проигравших, а также тех, кто не были переизбраны в Госдуму несмотря на то, что примкнули к президентскому лагерю). Некоторые ретроспективно склонялись к острой критике своей собственной роли в процессе, приведшем Ельцина к власти.

Использованные материалы включают архивы неформальных клубов и Коммунистической партии. Если архивы клубов подробно изучены многими исследователями, то архивы партии оказались забыты. Эта работа уникальна, в том числе, и потому, что мы использовали архивы самых низовых уровней в иерархии КПСС (в частности, архивы заведующего идеологическим отделом Севастопольского райкома Юрия Чабанова). Ведь именно на этом уровне просматриваются непосредственные отношения партии с неформальными клубами. Одна из характеристик клубных лидеров состоит в том, что у них нет доступа к верхам партийной иерархии. Их контактные лица – либо служащие райкомов, либо члены первичных партийных организаций двух академических институтов или Советской социологической ассоциации. Тем не менее эти посредники вовсе не являются простым «передаточным звеном», они ведут свою собственную игру. Поэтому данный уровень необходим для понимания ситуации, в которой находились неформалы. Проявив интерес к низам иерархии, мы, однако, не смогли уделить достаточного внимания архивам высших инстанций (Московского городского комитета партии и ЦК КПСС); это один из недостатков нашего исследования. Более общие работы по Перестройке, вроде тех, что мы уже цитировали (Дж. Хафа и А. Брауна), а также мемуары М. Горбачева, А. Яковлева и их близких соратников представляют для нас ценные источники, позволяющие понять процессы, происходившие в верхах, хотя они и не затрагивают напрямую тему неформальных клубов.

Архивы и устные источники дают нам дополнительную информацию о предмете исследования. До Всесоюзной конференции неформальных клубов в Москве в августе 1987 года (Информационная встреча-диалог «Общественные инициативы в Перестройке») не обнаруживается почти никаких письменных упоминаний о политических клубах, тогда как первые из них появились еще осенью 1986 года. Поэтому данная встреча существенно повлияла на формы репрезентации движения. Едва начав публиковаться, неформалы предназначают свои тексты – помимо, разумеется, самих сторонников движения – партии: они знают, что та за ними наблюдает, и даже поддерживают непосредственные отношения с теми, кто наблюдает. В этой связи каждый документ следует интерпретировать на двух уровнях. Так что не стоит удивляться тому, что источники, относящиеся к центральным клубам, никоим образом не упоминают о сложных переговорах с партией (письменные и устные партийные источники отчасти восполняют этот пробел).

В течение последних лет в России наблюдается некоторое возрождение интереса к Перестройке, в 1990-х отодвинутой на второй план. Некоторые исследователи усматривают в путинской политической системе, которую считают закрытой (особенно со второго путинского срока, 2004—2008), аналогии с брежневским «застоем». И хотя эти аналогии спорны, некоторые исследователи заново задаются вопросом: а что же позволило «открыть» советскую систему в середине 1980-х годов?

Прежде чем перейти к рассмотрению генезиса московского неформального политического движения, мы представим индивидуальные и семейные траектории тех, кто станут его главными лидерами. Во второй части мы проанализируем появление и изменения движения 1987—1988 годов, а также отношения сговора, которые устанавливаются между неформалами и партийными реформаторами. В третьей части мы покажем глубокие трансформации, которые претерпело неформальное движение с 1989 года, его постепенный распад и перерастание в демократическое движение. В качестве эпилога мы представим основные пути биографической реконверсии главных акторов движения после 1990 года.