Кароль Сигман

Политические клубы и Перестройка в России. Оппозиция без диссидентства

Социальные механизмы изобретения двусмысленной практики

Многие неформалы первой когорты довольно рано и серьезно вовлеклись в политическую деятельность вне официальных структур. Такое дистанцирование от «системы» тем не менее не помешало им задействовать все доступные ресурсы, чтобы поступить в лучшие вузы и получить наиболее выгодное распределение. Под воздействием противоречивых установок (социальная интеграция, с одной стороны, дистанцирование от режима – с другой) они избрали двойственный путь:

Жить и процветать в Системе казалось постыдным, сшибаться в лоб – безнадежным и бессмысленным, отъезжать – банальным и не совсем приличным. Приличным выбором казалось жить слегка на отшибе, во «включенно-выключенном» состоянии, отчасти во внутренней эмиграции, отчасти в не до конца переваренных Системой сферах деятельности. Но соблазн социального успеха и страх аутсайдерства были, если честно, равноправными элементами той жизни. Ежедневно приходилось идти на компромиссы, о которых не принято было рассказывать друзьям. Этой ситуации – при нашей жизни – не было видно конца76.

Склонность, которую питали эти акторы к местам параллельной политической социализации, объясняется тремя факторами: во-первых, самой их восходящей социальной траекторией; во-вторых, особой динамикой вузовской среды 1970-х годов, где параллельная политическая активность становилась все более распространенной практикой; и наконец, принадлежностью к очень политизированным семьям, которые способствовали их раннему вовлечению в политику вне официальных сфер. Индивиды, проявлявшие активность в средах инакомыслия во время учебы и по ее окончании, с большей вероятностью попадали в неформальные перестроечные клубы. В нашей работе мы стремимся понять, каким образом эти будущие неформалы включали данные места политической социализации в свои университетские, а затем профессиональные траектории и как они конструировали с их помощью свое собственное отношение к власти.

Семейное наследие, способность выбирать позицию и идти на риск

Студенческие годы – тот отрезок биографии, на котором особенно хорошо просматриваются как семейное происхождение акторов, так и профессиональные перспективы, которые им открываются (поле биографических возможностей). Именно тогда задействуется и переопределяется семейное наследие, и тогда же большинство неформалов первой когорты усваивают «девиантные» политические практики. В вузовскую среду все больше проникают политические явления, выходящие из-под контроля официальных организаций (в ней возникают диссидентские круги и все более многочисленные студенческие группы, независимые от комсомола).

Университетскую карьеру, то есть последовательные «занятия позиций и перемещения», следует рассматривать в историческом контексте, поскольку социальное пространство, в котором разворачиваются биографические траектории, «само, в свою очередь, находится в постоянном становлении и трансформации»77. В период с 1965 по 1980 год, когда поколение, рожденное в 1948—1964 годах (центральное ядро первой когорты), начинает учебу в вузах, функции и очертания института высшего образования претерпевают глубокие изменения. Речь идет уже не о всеобщей социальной мобильности, а скорее об удержании позиций, достигнутых родителями после Второй мировой войны: вузовский диплом призван легитимировать вхождение семьи в ряды интеллигенции, начавшееся одним или двумя поколениями раньше. Но это социальное воспроизводство происходит в ситуации острой конкуренции, поскольку неформалы первой когорты принадлежат к многолюдным послевоенным поколениям.

Чтобы лучше понять стратегии по отношению к высшему образованию, мы разделили все траектории по трем типам достижения позиций, к которым акторы стремятся: достижение позиции через выбор вуза, особенно точно характеризующее семейную позицию в социальном пространстве; выбор той или иной профильной специализации, который демонстрирует склонность будущих неформалов к дисциплинам, имеющим отношение к политике, но не ведущим к партийной карьере; и наконец, вхождение в политическую активность вне официальных рамок.

Престижные вузы

Анализируя семейные траектории первых неформалов, мы обнаруживаем, что у многих из них отцы пошли на повышение сразу после войны78, в тот период, когда бывшие фронтовики из низших социальных слоев (крестьян, ремесленников, рабочих) стали получать высшее образование и массово рекрутировались в армию и военную промышленность79. Но и другие социальные категории также воспользовались открывшимися возможностями социальной мобильности. Дети инженеров, техников и военных получили образование более высокого уровня, чем их родители. Статус «фронтовика» также позволил детям деклассированных элементов 1930-х годов (чьи родители стали жертвами чисток или происходили из таких социальных категорий, как священники, дворянство, «враги народа») начать с чистого листа и избавиться от стигматов деклассированности: некоторые из них во время войны вступили в партию, затем пошли на службу в армию или в промышленность, где в связи с нехваткой рабочей силы80 строгость отбора кадров смягчилась. Эти выдвиженцы получили доступ к высоким постам в профессиональных сферах, хотя при этом своей позицией в иерархии они не всегда были обязаны обладанию престижным дипломом. И поскольку сами они получили диплом, не гарантировавший доступ к более высокой социальной позиции, вузовские стратегии их детей состоят в удержании достигнутой социальной позиции за счет обретения более престижного диплома.

Однако этой цели достигнуть было сложно, так как те, кто составит поколенческое ядро неформального движения, поступали в вузы начиная с середины 1960-х годов, то есть в период обострившейся конкуренции между доминирующими группами за доступ к учебным заведениям, которые находились на вершине образовательной иерархии. Взросление многолюдных послевоенных поколений и всеобщее распространение среднего образования с середины 1950-х годов приводят к увеличению приема в вузы81, однако при этом шансы на поступление уменьшаются. С 1965 по 1975 год доля поступивших в вузы выпускников средних школ падает с 41,4% до 15,8%, тогда как доля выпускников, начинающих работать сразу после школы, возрастает с 16,2% до 55,3%. Таким образом, в 1975 году выпускников средних школ оказывается в шесть раз больше, чем мест в вузах82.

Неформалы первой когорты (поколение 1948—1964), получившие образование в престижных вузах – а таковых более половины (19 из 36), – происходят в основном из трех профессиональных сред: армии, партийного аппарата и интеллектуальных профессий (наука, высшее образование, журналистика). Выпускники немного менее престижных вузов Москвы и Ленинграда (12 человек из 36) или второстепенных институтов (4 человека) происходят в основном из семей инженеров и военных. Эти вполне ожидаемые результаты подтверждают воспроизведение социальной иерархии, сложившейся в послевоенное время.

Учитывая конкуренцию, вызванную демографической ситуацией, позиция главы семьи уже не является единственным фактором, определяющим карьеру детей. Выгода от наличия отца-военного, даже когда он старший офицер, работающий в Москве или Ленинграде (зачастую уже на закате карьеры), в полной мере действует лишь для старших или для единственных в семье детей. На младших детей отцовских ресурсов уже не хватает, и им, как правило, приходится довольствоваться вузами второго эшелона. Среди восьми детей военных из нашей выборки лишь половина учились в лучших заведениях страны. Это распределение можно проиллюстрировать примером братьев Чубайсов. Их отец пошел на повышение во время войны. Он был полковником Политуправления армии и штатным сотрудником кафедры философии Высшего военного института в Ленинграде, когда его старший сын Игорь (род. в 1947 году) поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), одного из лучших вузов страны. Младший сын, Анатолий83 (род. в 1955 году), поступил в Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ) – второстепенное учебное заведение, которое считалось прибежищем для тех, кто не смог поступить в ЛГУ.

В некоторых случаях наследие по материнской линии играет столь же важную роль, что и позиция отца. Часто встречаются такие сочетания: по отцовской линии имело место недавнее повышение и занятие властных должностей, тогда как по материнской линии социальное восхождение произошло раньше и имелся более высокий культурный капитал. У 15 неформалов из поколенческого ядра (из 26 семей, траектории которых нам известны начиная с революции) наблюдается «раскоординация» среди родителей84. Если по материнской линии восхождение началось в 1920-х годах, велика вероятность того, что семья стала жертвой чисток и пережила нисходящую фазу. Отвоевание социальной позиции произошло в следующем поколении благодаря «матримониальной стратегии», то есть через вступление в брак с выходцем из незапятнанной семьи, находящейся в фазе социального восхождения. Вклад по материнской линии выражался в повышенном культурном капитале по сравнению с отцовской линией. Поступление ребенка в элитное учебное заведение объективирует сочетание высокой социальной позиции и обладания культурным наследием. Андрей Фадин (род. в 1953 году) – старший сын в семье. Его отец – с 1956 года чиновник в Центральном комитете КПСС; происходит из семьи крестьян, бежавших с Украины во время большого голода 1933 года и обосновавшихся в Москве. Во время войны изучает немецкий и шведский языки в Военном институте иностранных языков. После демобилизации в 1947 году отец Фадина продолжает лингвистическое образование в гражданском институте и в 1956-м поступает на работу в международный отдел ЦК, отвечая там за связи с норвежской компартией. В то время в ЦК насчитывалась всего тысяча работников высшего звена85. По материнской линии восхождение начинается после революции. В 1905 году материнские предки Фадина покинули «черту оседлости» на западной окраине Российской империи, в которой предписывалось селиться евреям86, и переехали в Харбин, русскую концессию в Китае – место обитания крупной еврейской диаспоры. Дедушка Фадина выучился там китайскому языку. Будучи активистом-социалистом, он покидает Харбин, оккупированный белыми во время Гражданской войны, и переезжает жить в Читу, где участвует в установлении Дальневосточной республики87 и работает в ее Министерстве иностранных дел; затем его посылают в Москву преподавать китайским иммигрантам и коммунистам в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Благодаря своему знанию Китая, он занимает разные должности в исследовательских институтах. В конце 1920-х годов становится личным переводчиком Блюхера88 в Китае, а затем работает там в советском консульстве. По возвращении в Москву он находит место специалиста по Китаю в Институте картографии НКВД. В 1938 году его арестовывают и расстреливают по обвинению в шпионаже в пользу Японии, Польши и Германии. Его дочь обучается немецкому языку в пединституте (где и знакомится со своим будущим мужем) и становится учителем в средней школе. Социальное восхождение по материнской линии произошло благодаря политическому активизму и знанию языка, связанного со стратегически важной территорией. После чисток семейный капитал мог быть передан потомкам лишь в атрофированной форме знания иностранного языка (к тому же другого, нежели тот, что послужил восхождению дедушки). Однако потомкам передается одновременно и память о дедушке, бывшем важной фигурой и павшем жертвой чисток, и модель социальной мобильности, в которой карьера в политических учреждениях сочетается со знанием языка, связанного с территориями планируемой экспансии (реальной или символической). Такая модель социальной мобильности будет перенята отцом А. Фадина и самим А. Фадиным. Его отец обязан своей должностью в ЦК знанию скандинавских языков в момент, когда СССР стремится расширить свое влияние на европейские страны несоциалистического блока через связи с их компартиями. В 1971 году А. Фадин поступает на исторический факультет МГУ и параллельно изучает испанский. Его берут в ИМЭМО на должность специалиста по Латинской Америке в эпоху, когда СССР расширяет свою зону влияния на страны третьего мира.

Дети инженеров (среди родителей наших респондентов почти нет начальников предприятий) учатся скорее в среднепрестижных вузах (таковы семеро из восьми детей инженеров). Подобная «средняя» позиция включает в себя разнообразные ситуации: слабоинтенсивное восхождение в периоды сильной социальной мобильности, замедление восхождения, начавшееся еще при бабушке и дедушке (иногда оно сопровождается закреплением в провинциальном городе, тогда как до тех пор у семьи была высокая географическая мобильность). Объективно у этих детей инженеров меньше шансов поступить в очень престижные учебные заведения, чем у детей высокопоставленных военных и ученых. Будучи убеждены в недостаточности своего капитала, они самоустраняются от попыток поступления в элитные вузы. У некоторых наблюдаются и другие мотивы, отвращающие их от попыток поступить, скажем, в МГУ. Двое наших неформалов объяснили, что отказались от мысли попасть в этот университет из-за царящего там антисемитизма. Однако дети из привилегированных слоев, поступившие в МГУ, не воспринимали еврейское происхождение как непреодолимое препятствие. Для тех, кто занимают среднюю и низкую социальную позицию, любая другая характеристика, которую воспринимают как дискриминирующую, становится дополнительным фактором самоустранения, тогда как для детей из доминирующих групп она остается нейтральной. Решение отказаться от попыток поступить в вузы, которые им «не по зубам», оказывается тем более вероятным, что ошибка в оценке своих шансов на поступление может обернуться призывом в армию89. Итак, многочисленные факторы склоняют детей инженеров к тому, чтобы довольствоваться вузами более низкого статуса, например педагогическими или техническими институтами, которые выпускают массы учителей средних школ и штампуют инженерные кадры.

Лишь 3 респондента (из 51) происходят из рабочих. Они начали социальное восхождение в 1970-х, поступив в МГУ после года обучения на «рабфаке». Таким образом, они возвращаются на путь продвижения, открывшийся для рабочих в 1920-е годы, затем закрытый при Сталине и снова открытый в 1958-м. Начиная с 1965 года, когда усиливается социальный отбор на пути к высшему образованию, абитуриенты из низших социальных слоев уже не пользуются прежними льготами при поступлении в самые престижные заведения, хотя для них остаются доступными подготовительные курсы рабфака и особая система вступительных экзаменов90. Механизмы социальной мобильности ставятся на службу главным образом детям из привилегированных семей, тогда как дети рабочих должны «потом и кровью» зарабатывать свое поступление: кто-то сначала проходит службу в армии, другие по несколько лет работают на заводе.

Выбор специализации и профессиональные стратегии

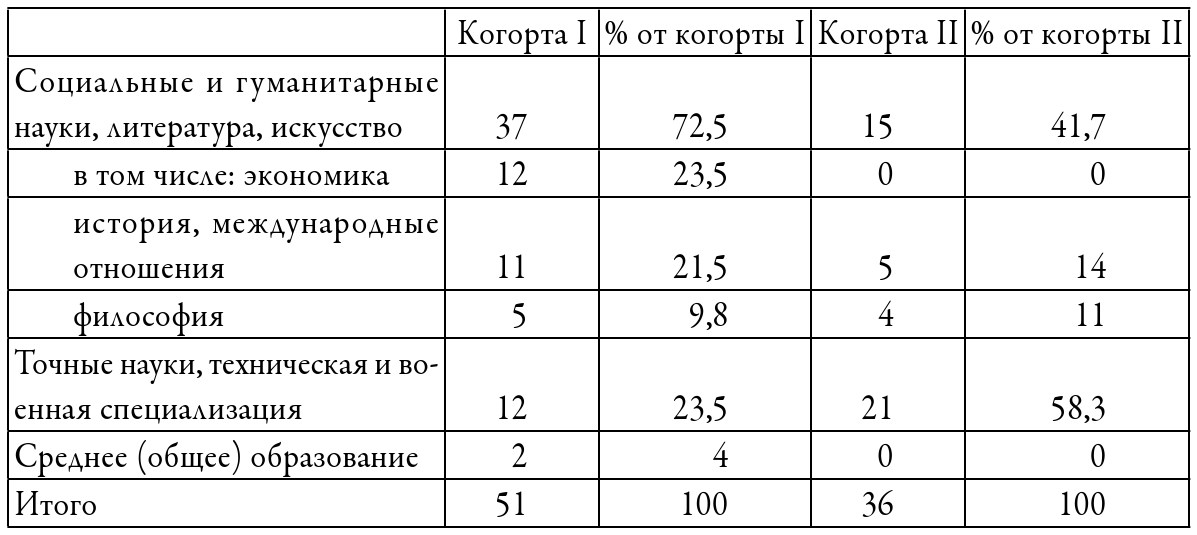

Неформалы первой когорты проявили свою «способность выбирать позицию»91, отдавая предпочтение специализациям в социальных науках и литературе (это касается ¾ нашей выборки, см. таблицу 4) и нацеливаясь на исследовательскую карьеру в реформистских институтах, созданных в 1960-е годы (в тех случаях, когда они могли себе это позволить). Почти все они совершают профессиональную переориентацию, и лишь немногие остаются в той же сфере специализации, что и родители.

Таблица 4

Изучаемые дисциплины

Неформалы первой когорты, рожденные в 1948—1964 годах, в том числе дети военных и инженеров, отказываются от технических специальностей. Ни один сын военного не идет по стопам отца. Из 8 детей инженеров 6 поступают на литературные и гуманитарные факультеты. В 1970-е годы карьера инженера теряет привлекательность: прежде было выпущено слишком много инженеров, и зачастую они работают в качестве техников92. К тому же те из них, кто работают в военно-промышленном комплексе, скованы ограничениями, связанными с секретностью: запретом на контакты с иностранцами и отсутствием целостного представления о проекте, в котором они заняты93.

Выбор специализации происходит прежде всего в пользу экономики, истории (19 человек из 36, то есть половина поколенческого ядра) и в меньшей степени – в пользу философии и права, то есть дисциплин, имеющих политическое содержание; они (за исключением философии) позволяют избежать карьеры в идеологическом аппарате государства и партии и способны (особенно в случае экономики) дать доступ к интересным профессиональным позициям. Каждая политическая веха в истории СССР (военный коммунизм, нэп, коллективизация, оттепель) сопровождалась экономическими реформами, и всякий раз экономическая наука ставилась на службу государству. В 1960-е годы, как мы показали, это научное поле разделилось на два противоположных методологических, институциональных и идеологических полюса: «реформаторы» обосновались в поле математической экономики и эмпирических исследований экономических систем, заняв ведущие позиции в новых институтах, тогда как «консерваторы» удерживали влияние в теоретическом поле политэкономии и доминировали в Институте экономики. Поэтому неудивительно, что как только появляются кафедры математической экономики (или «кибернетики») и экономики социалистических стран, студенты охотно выбирают эти специализации, открывающие прямую дорогу в крупные реформистские исследовательские институты (ЦЭМИ, Новосибирский ИЭОПП, ИЭМСС). Из 5 неформалов, учившихся на кафедрах эконометрики, статистики и экономики социалистических стран, 4 поступили в один из этих институтов.

На втором месте среди специализаций, выбранных неформалами первой когорты, стоит история, дисциплина менее «идеологизированная», чем философия, и в то же время в советской университетской системе более близкая к тому, что один из наших неформалов назвал «политологией». Предпочтение истории в ущерб философии особенно явно в выборке первой когорты: в ней насчитывается 11 студентов-историков и всего 3 философа. Таблица 5 показывает отток студентов от философии к истории начиная с середины 1960-х годов.

Итак, наблюдается охлаждение интереса как к философии, в том виде, в каком она преподавалась в СССР, так и к карьерам, к которым она давала доступ (идеологические отделы партии и комсомола, преподавание марксизма-ленинизма). Историческое образование, хотя оно и позволяет держаться в отдалении от аппарата пропаганды, не ведет к престижным и «надежным» карьерам, на которые можно надеяться, обучаясь эконометрике, поскольку выпускники исторических факультетов в основном идут в учителя средних школ. Неформалы-историки, таким образом, стараются применять стратегии ускользания в момент распределения на работу по завершении учебы. В зависимости от наличных ресурсов (престижности вуза, где они учились, семейных связей и проч.) стратегии они выбирают разные. Некоторые отказываются от распределения, предварительно удостоверившись в том, что у них есть альтернативное назначение, – чтобы избежать обвинения в тунеядстве. Так, А. Фадин, выпускник МГУ, воспользовавшись связями отца из ЦК, получает место переводчика в Институте мировой литературы, а затем идет работать в ИМЭМО. Некоторые совершают тактические перемещения в ходе обучения, чтобы получить место в аспирантуре94: перейдя на факультет философии и защитив диссертацию в МГУ, В. Лысенко смог получить место преподавателя на кафедре научного коммунизма Московского авиационного института (МАИ). Другие неформалы иначе уворачиваются от учительской карьеры. С. Митрохин, студент филфака Московского государственного педагогического института им. Ленина (МГПИ), сумел избежать службы в армии, имитируя психическое расстройство. Прибегнув к этой стратегии, он тем самым закрыл себе доступ к преподавательским должностям.

Таблица 5

Распределение студентов по специальности «философия» и «история» (первое высшее образование) по поколениям и когортам вступления

* Проценты от N.

Итак, неформалы первой когорты выбирают дисциплины с политическим содержанием, но не ведущие к карьерам в партии и комсомоле. Обладающие связями и ресурсами находят себе место в науке и системе высшего образования, а все остальные впадают в неустойчивое профессиональное состояние (преподаватели поневоле).

Опыты «параллельной» политической социализации

Бо́льшая часть неформалов первой волны участвуют в более-менее подпольных студенческих группах или вступают в контакт с сетями распространения самиздата еще в годы учебы. Такие практики широко распространены во многих вузах больших городов в 1970-е годы. В чем-то они напоминают то, что Э. Гоффман назвал «формами вторичной адаптации» к институции, то есть «любую обычную диспозицию, позволяющую индивиду использовать запрещенные средства или добиваться запретных целей (или и то, и другое) и обходить таким образом претензии организации относительно того, что он обязан делать или получить, то есть каким должен быть он сам. Формы вторичной адаптации дают индивиду возможность дистанцироваться от роли, которую институция навязывает ему естественным образом»95. Такая адаптация позволяет не только держать дистанцию по отношению к роли студента и комсомольца, но и маркировать свою принадлежность к определенной поколенческой и социальной общности. Она помогает реализовать специфическую стратегию интеграции в привилегированную социальную среду, но вместе с тем в ней заключен и риск социальной маргинализации. Истоки такой склонности к посещению мест параллельной социализации, возможно, следует искать в политической истории семьи, в отношениях, которые она поддерживала с режимом и в передаче порой рассогласованных между собой схем политического восприятия.

Участие в неофициальных формах политической активности является знаком отличия в студенческой среде. На факультетах гуманитарных наук, филологии и физики циркулирует самиздат, распространяемый в основном диссидентскими группами. Некоторые будущие неформалы участвуют в подпольных левых организациях. А. Фадин и П. Кудюкин основывают социалистический кружок на истфаке МГУ в середине 1970-х годов96. Студенты-историки из МГПИ, будущие лидеры неформального анархистского клуба «Община», создают «Революционную марксистскую партию» в конце 1970-х.

С этого времени власти осознают масштабы циркуляции самиздата в университетских кулуарах и роста числа подпольных политических групп. Принимаются меры пресечения, и тем не менее некоторые учреждения закрывают глаза на весьма неофициальные формы политического общения. Так, в 1971 году студенты МГУ организуют «Лабораторию экспериментальной пропаганды», не зависящую от комсомола, и регистрируют ее при домкоме физфака. Раньше и представить было невозможно, чтобы университет потерпел существование неофициальной организации97. Причем такое большое количество студентов (около 150 человек) было привлечено в «Лабораторию…» не столько характером ее деятельности (ни в кой мере не подрывной: выставки по истории франкизма, по войне в Испании, по Парижской коммуне и перевороту Пиночета), сколько ее особым статусом и удаленностью от комсомола98. По всей видимости, степень терпимости к девиантным формам деятельности и общения зависит от «клиентуры» заведения. Элитные гуманитарные вузы проявляют больше «понимания», усиливая, таким образом, роль социального маркера подобного рода практик. И напротив, терпимость падает до нуля в институтах, готовящих технические кадры и находящихся в сфере влияния ВПК, они более склонны блюсти строгие нормы поведения, учитывая характер будущей профессиональной деятельности своих выпускников.

Альтернативные политические кружки посещают студенты, происходящие как из элиты, так и из рабочей среды. Но цена такой двойной социальной интеграции – то есть интеграции как в «систему», так и в поколенческий и социальный союз, предполагающий дистанцирование по отношению к режиму, – оказывается явно более высокой для детей из рабочих семей. Зачастую эти молодые люди обязаны своим продвижением в вузы активным взаимодействием с режимом (они отслужили в армии, стали секретарями партийных организаций, отработали на заводе). Поэтому чтобы попасть в места критической мысли, им приходится преодолевать гораздо более длинный путь, чем их товарищам, которым не приходилось «прогибаться». Они также более уязвимы в случаях, когда становится известно об их «подрывной деятельности»: исключение из университета лишает их не только перспективы получения диплома, но и права проживания в Москве (все студенты рабочего происхождения родом из провинции).

Некоторые неформалы происходят из очень политизированных семей, как лояльных, так и враждебных режиму. Самыми политизированными семьями оказываются, безусловно, те, которые выше были названы «раскоординированными», то есть где у предков очень несхожие траектории. В некоторых семьях под одной крышей оказываются и те, кто поднялись по социальной лестнице благодаря участию в актах репрессий или в мобилизационных кампаниях сталинского режима, и те, кто стали жертвами чисток или были заклеймены как враги народа в 1920—1930-е годы. В других семьях разворачивается драма кардинальной перемены отношении к режиму от одного поколения к другому. Переплетение нисходящих (вследствие стигматизации) социальных траекторий с восходящими (благодаря служению режиму) в большинстве случаев приводит к сильному идеологическому раздору между родителями. В такого рода конфигурациях политические позиции оказываются персонифицированы, и личный политический выбор будущего неформала часто делается по принципу близости с материнской или отцовской линией либо с тем или иным поколением предков.

Как мы уже показали, некоторым семьям удается снять клеймо, полученное родителями в 1930-е годы, за счет заключения брачного альянса в следующем поколении (с выходцами из семей с восходящей социальной мобильностью, служащих режиму). В результате отцовская и материнская линия ведут между собой символическую борьбу за третье поколение99. Противостояние развертывается не только и не столько в рамках родительской пары, сколько между членами всей расширенной семьи. А. Фадин вспоминает, что оказался между двух огней: с одной стороны, отец – чиновник ЦК, с уважением относящийся к власти, с другой – бабушка по материнской линии, врач, которая «испытывала стойкую ненависть к Сталину»; с одной стороны, «патриархальная, христианская, полулюмпенская среда [по отцовской линии], с различными антисемитскими комплексами»; с другой стороны, материнская линия, происходящая из образованной среды, «не просто еврейская семья, а еще семья, в которой отец был репрессирован»100.

В других случаях стратегия снятия клейма состоит в том, что дети жертв репрессий добиваются профессиональных и социальных позиций, символизирующих сталинский режим (военные, стахановцы), и придерживаются ортодоксальных политических взглядов. И тогда линия водораздела проходит не между отцовской и материнской семьями, а между поколениями в рамках одной семьи. Неформалы первой когорты, попадающие в эту конфигурацию, формируют свое политическое сознание через противостояние «перековавшемуся» поколению. Дедушка В. Кардаильского по отцовской линии был арестован в 1937 году, как и многие председатели колхозов. Во время войны его сын стал высшим офицерским чином в Политуправлении армии. Ему удалось закамуфлировать свое тяжелое семейное наследие, он влился в ряды «военной интеллигенции» и был послан корреспондентом в страны Восточной Европы (Польшу, Венгрию). Однако вследствие доноса становится известно, что его отец был арестован, и его карьера замедляется. Кардаильский враждебно относится к своему отцу, который «ненавидит демократов», и, по его словам, испытывает гордость за то, что его дедушка стал жертвой сталинских чисток101.

«Обращенные» в служение режиму предки часто описываются как некое исключение в семейной среде, которая по идее должна была не сделать из них «убежденных сталинцев», а, напротив, заставить их дистанцироваться от режима. В каком-то смысле они встали на сторону режима (и социального продвижения) в пику своим семейным позициям. В. Игрунов характеризует своего отца как «человека системы, с иерархическим мировоззрением». Тот происходит из крестьянской семьи; продвижение получил благодаря войне; на фронте был ранен и стал надзирателем в тюрьме НКВД. В награду за верную и усердную службу после войны ему была предоставлена возможность поступить в Одесский институт народного хозяйства. Став партийным чиновником, Игрунов-отец руководит плановым отделом нескольких провинциальных заводов. С самого детства он был верен режиму, несмотря на растущее недоверие к власти со стороны его отца и еще более явную оппозиционность со стороны семьи его жены. Дедушка Игрунова по отцовской линии вступил в ряды большевиков во время революции и стал редактором региональной партийной газеты. По доносу жены он был исключен из партии в 1935 году и потерял свое место. «У моего деда выработалось очень скептическое отношение к существующему режиму. Он говорил, что социализм никогда не будет построен, что социализм – это выдумка, что все планы, о которых говорят, нереализуемы. И он по этому поводу спорил с моим отцом, который был правоверным школьником»102.

Весь этот жизненный опыт, в ходе которого индивиды «скомпрометировали» себя участием в репрессивных действиях (коллективизации, подавлении восстаний, работе в НКВД, репрессиях на территориях, освобожденных советской армией) или интегрировались в институты, олицетворяющие советскую власть (армия, партия и т.д.), является одним из факторов «лояльности» по отношению к режиму. Как подчеркивает А. Хиршман, чем выше цена, которую приходится заплатить за вход в организацию (имеется в виду вход, позволяющий двигаться по восходящей траектории), тем дороже обходится выход из нее и тем менее вероятен выход вообще103. Неформалы первой когорты с подобной семейной конфигурацией не просто убежденно противостоят такой «лояльности»; некоторые из них еще и замечают, что слишком последовательная привязанность к декларируемым ценностям режима на самом деле оказалась препятствием на пути к социальному преуспеванию их предка. А. Фадин объясняет, что его отец, чиновник ЦК, «карьеры не сделал отчасти потому, что слишком серьезно воспринимал идеологические постулаты, в то время как основное мироощущение в этой среде было достаточно циничным». По прошествии лет пятнадцати он начинает адаптироваться к нормам поведения, бытующим в ЦК, и в частности к весьма прозаичному, но крайне важному для стратегий продвижения ритуалу: он начинает пить со своими коллегами, интегрирует сети отношений, и с этого момента начинается его быстрое продвижение104.