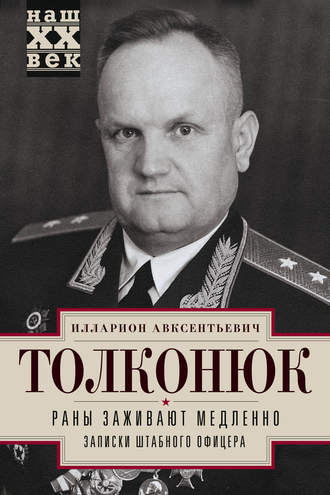

Илларион Толконюк

Раны заживают медленно. Записки штабного офицера

От автора

Для чего я пишу эти воспоминания

В последнее время, как у нас в Советском Союзе, так и за границей, широко вошло в моду писать мемуары или другого рода воспоминания. Разразилась своеобразная мемуарная эпидемия. Пишут буквально все, достигшие, как правило, преклонного возраста. Особенно активно взялись за писательский труд пенсионеры и старики-военные, принимавшие то или иное участие в Великой Отечественной войне Советского Союза с немецко-фашистскими захватчиками 1941–1945 годов.

Книжный рынок переполнен мемуарами авторов всех калибров и рангов: больше тех, кто калибром покрупнее, кому легче продвинуть свое творение в печать. А сколько пишут просто в корзину, с чуть теплящейся надеждой как-нибудь пробиться к цели в бесконечной очереди на подступах к издательствам, не поддается даже приближенному учету. Среди пишущих свои воспоминания немало и таких, которые не только далеки от писательского ремесла, но и расписываются с ошибками. В общем,

Как только стал товарищ старым,

Писать берется мемуары.

И каждому пишущему представляется, что все другие авторы мемуаров безбожно врут, а он один освещает абсолютную и объективную истину, так необходимую для просвещения неразумных, но жадных до истории потомков. О грехах своих, промахах и наделанных в жизни глупостях не пишет никто. А сколько их было!

Хотя изданные до сего времени мемуары и разношерстны по тематике, объему, стилю, внешнему оформлению, в них нетрудно уловить нечто общее. Почти каждый автор буквально выпячивает свою особо выдающуюся роль в освещаемых событиях, явно преувеличивая значение, роль, мудрость и героизм своей персоны, привлекая в свидетели, как правило, мертвецов, которые не могут возмущаться или протестовать. Мертвые, как говорится, не вопиют.

Может показаться, что и я заразился этой мемуарной лихорадкой и, будучи захвачен бурным потоком мемуаристов, взялся за перо. Не стану опровергать такого мнения. Может быть, это так и есть. Хочу лишь заметить, что я уже в среднем возрасте украдкой подумывал решиться на этот шаг и кое-что записывал по ходу дела. Сначала так, на всякий случай, а затем все серьезнее и серьезнее меня охватывала забота о том, чтобы не забыть чего-либо важного и значительного. Когда я был помоложе, полон энергии, то направлял свою активность на практическую работу. Но уже тогда имел в виду в свое время попробовать силы на поприще литературы, а вернее, мечтал облачить свои мысли в печатную форму. И я зафиксировал свои планы на будущее. Остался в памяти лишь небольшой отрывок на этот счет:

Сложу в труде иль на войне

Свои израненные кости.

Надеюсь, место будет мне

На Новодевичьем погосте!

А если долго проживу

И стану немощным и старым,

Переберусь тогда в Москву

И там возьмусь за мемуары.

Из этого видно, что и я именно к старости толкал себя на путь мемуаристов.

И вот теперь это время неумолимо наступает. Сажусь за стол и принимаюсь за воспоминания.

Мне не суждено было стать выдающимся военным или государственным деятелем. Ни во время войны, ни в послевоенный период я не вышел в полководцы, да и не стремился к этому. Поэтому у меня нет ни оснований, ни тяги к тому, чтобы оставить потомкам свое жизнеописание. До Великой Отечественной войны, как и многие мои сверстники, я окончил техникум, военное училище и военную академию, прослужив в армии 38 лет. Во время войны я был обычным штабным офицером, каких было много, выполнял свои скромные обязанности, рвался в бой с врагом где следовало и где не следовало, был дважды тяжело ранен, награжден несколькими орденами и медалями. После войны служил на ряде должностей среднего порядка: высоко не поднимался и низко не опускался. В звании генерал-лейтенанта меня настигла старость. А сколько мне подобных! И если все напишут свои мемуары, то вряд ли у кого-нибудь хватит времени, чтобы их прочитать. И все же что мне остается делать, если не взяться за воспоминания. Молодежь, как говорится, живет мечтами, а старики – воспоминаниями. Что же, попробую и я. Пусть это будет моим последним свершением. Авось издадут и, может быть, кто-либо прочитает. Неплохо придумано. Не правда ли?

В моих воспоминаниях читатель найдет описание эпизодов из моей ничем не примечательной жизни и свидетельство всего того, что мне приходилось наблюдать и делать в таком виде, в каком все это запечатлено в моей памяти. Итак, за дело!

Часть первая

Дорога на войну

Глава 1

Новобранец

1

Моя военная служба началась в начале 30-х годов. Прекрасное, хотя сложное и трудное то было время. Великая и многострадальная страна наша успешно освобождалась от экономической разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами. Могучие руки и плечи раскрепощенного труда возводили на необъятных просторах Родины заводы и фабрики, кулачество ликвидировалось как класс, завершалась коллективизация многомиллионной крестьянской мелкоты. Молодое Советское государство, ломая злобное сопротивление врагов всех мастей и оттенков, наливалось созидательными силами, приступив к построению нового, социалистического общества. Но мировой капитализм, перепуганный и озлобленный опасным для него примером первого в мире рабоче-крестьянского государства, бешено вооружался и готовился задушить молодую Советскую республику любыми средствами. По Европе поползла зловещая тень фашизма, Италию и Германию взбесила коричневая чума. Японские самураи провоцировали военные конфликты на наших дальневосточных границах. Черные тучи опасности сгущались все больше, назревала новая война. Одним словом, международная обстановка вынуждала партию и правительство Страны Советов серьезно взяться за дальнейшее укрепление обороноспособности государства, увеличение мощи Красной армии.

Неизбежный в связи с этим рост численности вооруженных сил вынуждал по-новому решать проблему командных и политических кадров. Расширялись существующие и создавались новые военные школы. В них набирались молодые люди как добровольно, так и по специальному призыву. Говорили, что в военные школы должен идти цвет советской молодежи. Отбор был самый тщательный, кандидаты, кроме проверки здоровья и способностей, просеивались через классовое решето. В это самое решето волей судьбы и сложившихся обстоятельств был брошен и я прямо со студенческой скамьи. После неоднократного просеивания я стал курсантом Киевской артиллерийской школы с гордым чувством и твердым намерением стать командиром Красной армии.

Меня призвал и направил в артшколу военкомат города Нежина на Украине, где я учился в Институте профессионального образования имени Н.В. Гоголя. Процесс призыва в армию был сложный. Сначала пришлось писать подробнейшую автобиографию и заполнять длинную анкету с перечислением ближайших и дальних родственников. Потом медицинская комиссия – отбор по признакам здоровья: организм исследовался по всем канонам военно-медицинской науки. Оно бы и ничего, исследуйте, пожалуйста, жалко, что ли? Но беда в том, что в составе комиссии были представлены и молодые женщины-медички. А это уже другое дело. Осматривали-то в натуральном, так сказать, виде, в чем мать родила. И на тебя, голого со всех сторон, должны глазеть посторонние женщины. Да я и перед родной матерью ни за что на свете не предстал бы нагишом. Но деваться некуда; пришлось, сгорая от стыда, показывать себя принародно ничем не прикрытым. Раздеваюсь до подштанников. «Нет, – говорят, – снимайте и кальсоны!» Долго я возился, нарочно оттягивая время, но меня торопили, подкрепляя требование юмором. Вынудили наконец оголиться. Прикрыв неловко грех ладонью, я предстал перед комиссией в ярко освещенной просторной комнате, но убирать руку от определенного места не хотел; ее отвел силовым приемом какой-то верзила под веселый хохот присутствующих. Кроме меня, конечно. Мне было не до смеха.

И вот меня осматривают, заставляя поворачиваться в разные стороны: заглядывают в рот, уши, глаза, нос. Велят читать буквы на табличке, закрывая по очереди то правый, то левый глаз. Что-то шепчут, а я повторяю. Требуют делать такие движения, как колют дрова. Задают нескромные, знаете ли, вопросы: приходилось ли мне, к примеру, колоть дрова, подразумевая совсем другие действия. Дают альбомы с разноцветными цифрами и другими знаками, проверяя способность различать цвета. Сунули листок со строчками беспорядочно расположенных букв – и галдят, стучат линейками по столам, создавая адский шум, чтобы рассеять мое внимание, а я в это время должен одну букву зачеркивать, другую подчеркивать, третью округлять карандашом, четвертую оставлять нетронутой – и мысленно считать эти буквы по сортам.

Проделав все эти веселые упражнения, я сел, голый конечно, на маленький круглый стульчик, как мне указали. Включили мотор – и стульчик завертелся, как волчок. Все в моих глазах слилось, запрыгало, завертелось, затуманилось. До тошноты. Когда вращение прекратилось, я не мог разобраться, где что, даже комиссия показалась в еле проглядном тумане. Мне приказали выйти из комнаты. Вместо дверей я направился в противоположный угол, забыв одеться, и полез на стенку, посадив шишку на лбу.

Первый сеанс приемных, отборочных процедур несколько охладил мое желание стать красным командиром. Но это было лишь предисловие к первому уроку по военному делу.

О военной службе я имел в то время самое смутное представление. В глухом селе бескрайней Тургайской степи, где проходило мое детство, военных не было. Гражданская война не прокатилась по тамошним местам; смена власти проходила без кровопролития, путем бурных словопрений не за круглым столом, а у церковной ограды, с применением вместо оружия крепких мужицких кулаков.

Отец мой в армии не служил и в войнах не участвовал. На германскую войну его не мобилизовали из-за какой-то болячки. Правда, он был мобилизован колчаковцами, по по пути в уездный город Атбасар удрал и возвратился домой, хоронясь с неделю в стогу соломы, пока опасность не миновала. Он все же подобрал где-то и подарил мне винтовочный патрон. Я высверлил в скамье дырку, вставил в нее патрон вниз пулей, приложил к капсюлю гвоздь и огрел по шляпке молотком, замыслив произвести выстрел. Пуля воткнулась в глинобитный пол комнаты, а раздробленным капсюлем поранило мне руку. Глухой звук выстрела, незнакомый запах пороха и сочившаяся из моей ладони кровь всполошили чуть ли не все село. Замотав раненую руку тряпкой, мать отдубасила меня лозняковым прутом, отклонив протест отца, вставшего на мою защиту. Потом я выковырял пулю из земли и, играя ею, нечаянно проглотил. Этим и ограничилось мое первое знакомство с военным делом. Так что, когда я поступал в артиллерийскую школу, мне предстояло распахивать, как теперь говорят, вековую целину военного поля. Все это было впереди. А пока что в составе команды подобных же рекрутов посадили меня в вагон – и поезд увез нас в Киев, куда я ехал впервые.

2

Приехали к вечеру. На вокзале нас встретил коренастый старшина Овдиенко, скрипя ременным снаряжением и звеня шпорами. Он построил прибывшую команду в две шеренги у вагона и начальственно выкрикнул:

– Здравствуйте, товарищи!

– Здорово, – ответили отдельные смельчаки нестройным хором.

Большинство промолчало.

– Поздравляю вас с прибытием в нашу легендарную артиллерийскую школу! – продолжал старшина властным голосом. Не надеясь, что мы сможем достойно ответить на поздравление, он без паузы приступил к наставительной речи: – Слушайте внимательно! Я дам короткий инструктаж, чтобы вы не натворили глупостей, пока не освоитесь с обстановкой. Вопросов не задавать!.. Вы попали в артиллерию – грозный вид оружия, где говорят пушки, а музы, как сказал поэт, молчат. Знаете ли вы, что означают черные петлицы с красной окантовкой? – Он притронулся рукой к воротнику шинели. – Не знаете! А вот что они означают: черные петлицы – это земля, а красные канты символизируют кровь людскую… Разрывы мощных артиллерийских снарядов глубоко вспахивают поле боя, меняя лицо земли, и обильно увлажняют грунт вражеской кровью… Когда я скомандую «шагом марш», вы сделаете первый шаг в прославленную артиллерийскую школу, что на Соломенке; это будет шаг в командирский корпус красной артиллерии. Но сразу в школу я вас не поведу: это святая святых – и ваша дорога туда идет через баню. Там смоют с вас прах штатской жизни, убьют постороннюю живность, которая пока что кое на ком держится, и только тогда вам будет позволено переступить порог проходных ворот школы. Наследник капитализма – союзник контрреволюции – вошь не должна проникнуть в курсантскую казарму, в нее вы попадете не сразу, а не ранее как через две недели, после строгого карантина. До этого будете размещены в помещении батареи обслуживания… Баня – у Еврейского базара. Кто знает Киев, тот представляет, что идти километра полтора, менее чем полчаса ходу умеренным солдатским шагом. Пойдем на виду у киевлян. Идти стройно, являя бравый вид и выше голову! И с песней.

Нас перестроили по четыре в ряду, старшина проверил по списку и скомандовал:

– Шагом…

Некоторые шагнули, не дождавшись команды «марш»; строй смешался.

– Отставить! – выкрикнул Овдиенко грозно. – Шагом… марш!

Строй двинулся уже более организованно. Старшина подсчитал ногу:

– Ать-два, ать-два; левой, левой, левой!

Шеренги выправились, и мы пошли по слабо освещенной улице.

– Запевай! – выкрикнул старшина и запел первым:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

преодолеть пространство и простор.

Нам разум дал стальные руки-крылья

и вместо сердца – пламенный мотор.

Мы подхватили кто как мог, повторяя за запевалой:

Все выше, и выше, и выше

стремим мы полет наших птиц.

И в каждом пропеллере дышит

спокойствие наших границ…

Чем дальше, тем песня лилась дружнее, организованнее. В паузах старшина подсчитывал ногу:

– Ать-два, ать-два; левой, левой, левой!

Перед баней строй остановился. Старшина пояснил: сначала войдем в грязную половину. Сбросите с себя весь ваш штатский хлам, сложите его в мешочки. Их вам выдадут. На бирках напишете фамилии и оставите барахло на скамьях. Тряпье ваше будет подвергнуто дезинфекции раскаленным паром в специальной камере и будет лежать на складе три месяца, на случай ежели кто будет отчислен. А кто останется в школе, получат свое майно и бесплатно отправят по почте куда захочет: оно больше не потребуется. Ничего с собой не оставлять! Вам все выдадут, вплоть до носового платка, иголки и ниток.

«Пропала моя дорогая каракулевая шапка», – констатировал я с горечью, когда уловил, что она будет предана раскаленному пару. Так оно впоследствии и случилось.

Когда мы разделись, несколько парикмахеров приступили нас обрабатывать, готовить, значит, к помывке: оголомозили машинкой под нулевку, сбрили волосы на остальных частях тела, в том числе на недоступных обычно глазу местах, оставив нетронутыми только брови; все, что ниже и выше бровей, начисто лишилось растительности. Выдали по куску хозяйственного мыла и жесткие, как проволочные, мочалки и запустили в моечную, с расставленными на отполированных телами скамьях оцинкованными круглыми тазами.

– Смывать всю дрянь до самых костей! – приказал старшина, зашедший в моечную в белом халате поверх гимнастерки, внешним видом напоминая ветеринарного фельдшера. Он многозначительно пояснил: – Яички вшей, у кого водится этот классовый враг, спрятаны глубоко в порах кожи. Если их не выдрать мочалкой с мылом и не смыть горячей водой, они останутся и через несколько дней из них выведется новое поколение паразитов, которое тоже оставит в коже яички. И так без конца. А вшивый курсант что паршивый конь. Это учтите…

В чистой половине нам выдали новое белье, пахнущие дегтем юфтовые сапоги с портянками, новые солдатские грубошерстные шинели и кожаные поясные ремни. Защитного цвета гимнастерки и синие бриджи дорогого английского сукна (мериносовые), чистые и красивые, но далеко не новые, выдали как рабочее обмундирование. Старшина пояснил, что это обмундирование осталось еще от юнкеров, но оно лучше нового. Вместо шапок нас снабдили островерхими буденновскими шлемами с красными жестяными звездами на лбу.

3

В школе нас завели в солдатскую столовую батареи обслуживания, а не в курсантскую и подали ужин: горячая гречневая каша с мясом в бачках на десятерых (мы делили ее по порциям сами), сливочное масло, сахар, черный и белый хлеб по порциям, чай. Затем повели строем в казарму той же батареи и распределили по железным кроватям с аккуратно заправленными постелями. В прикроватных тумбочках находились предметы личного туалета и гигиены. Одним словом, было все необходимое для жизни и быта.

Мы, как новички, молча присматривались друг к другу и к непривычной обстановке. Спать легли по команде дежурного.

В 6 часов утра – подъем по сигналу. Раздетых до пояса, нас вывели на пятнадцатиминутную физзарядку. Еще было темно, но двор освещался электрическими фонарями на высоких столбах. Ночью выпал снег, и обжигающий ветерок с поземкой при пятнадцатиградусном морозе щекотал по бритым подмышкам, облизывал живот, бока, спину холодным языком. Побегав положенное время, мы возвратились в показавшуюся вдруг родной и уютной казарму, покрытые дымчатым инеем; от наших тел исходил сизый пар. Обмывшись под медными кранами умывальника – один сосок на пять человек, – мы оделись и под командой дежурного, назначенного из курсантов старшего курса, пошли на конюшню.

В теплом, ярко освещенном электричеством помещении вестибюля конюшни нас перестроили в одну шеренгу, поставив полукругом. Явился старшина Овдиенко. В ожидании начальства он заметно волновался. Тут же перед нами как-то неожиданно возник командир батареи курсантов Алексей Михайлович Манило – подтянутый, аккуратный, в идеально подогнанном обмундировании, в коричневых лайковых перчатках молодой человек со шпалой в петлицах. По внешнему виду, по всему существу своему это был эталон командира Красной армии, который наглядно олицетворял военную школу и показывал, каким должен быть в конце концов каждый из нас через три года обучения и воспитания.

– Товарищи курсанты! – приняв рапорт старшины и поздоровавшись с нами по-уставному, обратился к нам командир батареи. – Перед вами боевой артиллерийский конь (он показал поворотом головы на появившегося тут же огромного битюга, выведенного дневальным по конюшне). В паре с таким же своим собратом он ходит в коренной упряжке 122-миллиметровой гаубицы. Впереди коренной пары в орудие впрягаются еще две пары, именуемые уносами. Пока что кони составляют единственную артиллерийскую тягу; они входят в боевой состав артиллерии, как и боевые расчеты красноармейцев и орудия, именуемые материальной частью. Только в совокупности эти элементы составляют боевое подразделение. Конь верно и хорошо служит, если за ним надлежащий уход: достаточная и своевременная кормежка, водопой, ветеринарный надзор и чистка два раза в день. В военной школе вы будете с первого дня иметь дело с боевым конем. Сегодня я расскажу и покажу вам, как нужно обслуживать своего боевого друга…

Говоря уверенным, ровным голосом, он попутно показывал все приемы практически: как чистить корпус коня, гриву и хвост, копыта передних и задних ног; как поднимать и держать на своей коленке ногу коня, как проверять подковы, протирать белой влажной тряпочкой глаза и ноздри. Инструктаж закончился указанием, как чистить детородные члены животного. Причем командир батареи ни разу не назвал коня лошадью, а именно конем. Назвать строевого коня лошадью в школе считалось чуть ли не оскорбительным. Слово «лошадь» употреблялось, лишь когда речь шла о мероприятиях с конским составом: «чистка лошадей», «выводка лошадей» и т. и.

Тут же мы узнали, что конь или кобыла белой масти, как ни странно, более чистоплотны, чем, скажем, гнедые, вороные, карие; их легче и проще чистить и содержать в порядке. За кем из нас будет закреплен конь белой или серой масти, тому здорово повезет, сделал вывод каждый новобранец.

Нас повели к станкам, где стояли на привязи кони, и показали, как следует накладывать в кормушку сено, как кормить коня овсом, как поить, как содержать в порядке кормушку и станок. За каждым закрепили по коню, назвав клички; сказали возраст, норов и привычки. Видимо для острастки, командир батареи предупредил со всей строгостью, что если находят в шерсти коня вошь, то об этом докладывается письменно по команде, вплоть до наркома обороны товарища Ворошилова, как о чрезвычайном происшествии, с вытекающими последствиями. Чистота, а значит, качество чистки проверяется белым носовым платком путем протирания шерстяного покрова, гривы и хвоста. Потемнение платка или следы перхоти на нем влекут наказание чистильщика, как за дисциплинарный проступок.

О ужас! Мне не повезло. Попался огромный ломовик гнедой масти с хитрющими красными глазами и с явным наличием перхоти в хвосте и гриве. Толстые мохнатые ноги тяжело стояли на массивных свинцовых подковах. Звали коня Вепрь. Рядом стояла его напарница по коренной упряжке – кобылица Ванда, такая же огромная, мощная, с закрученными в кольца усами на верхней губе. Говорили, что эта пара в одном из боев с белополяками, попав под артиллерийский обстрел красных, носилась в ужасе по полю боя и, перемахнув линию фронта, оказалась в расположении красноармейцев, впряженная в орудийный передок. С той поры неизменно служит красной артиллерии. За боевые заслуги и огромный рост они получали повышенную норму овса.

Меня предупредили, что при чистке Вепря рекомендуется перебрасывать через его спину поясной ремень: тогда он стоит спокойно, смирно; без этой предосторожности так и норовит наступить на ногу или укусить. Оказывается, думалось мне, с конем, как и с человеком, необходимо наладить хорошие взаимоотношения и добиться взаимопонимания. Иначе не избежать беды: можно получить любую травму, даже стать калекой. Проводив командира батареи, старшина Овдиенко скомандовал: приступить к чистке… Вепрь вначале стоял смирно и косил на меня огненным глазом. Я перекинул поясной ремень через его спину и увлекся работой. И вдруг Вепрь с удивительной проворностью наступил мне на ногу, намертво вмяв ступню в упругий пол стойла. Всю тяжесть своего грузного корпуса он перевалил на шкодливую ногу, и я не своим голосом взвыл от боли; острые шипы подковы впились в сапог и мертвой хваткой зажали ступню. Преодолевая адскую боль, я попытался столкнуть Вепря с ноги, но и не тут-то было: конь не шелохнулся. Сбежалась вся батарея. По команде старшины: «Взяли!» курсанты стали толкать упрямца; он стонал человеческим голосом, но даже не ослабил нажим. Наконец общими усилиями удалось освободить окаменевшую ногу. После этого происшествия я хромал с неделю.

После чистки лошадей – завтрак. На прием пищи распорядком дня отводилось 10 минут от команды «садись» до команды «встать». Без этих команд не разрешалось ни сесть за стол, ни встать из-за стола. Кто не успевал уложиться в отведенное время, поднимался по общей команде, не доев свою порцию. На это не обращалось внимания, и никому скидок на медлительность не делалось. Поэтому все ели поспешно, стараясь не отставать от товарищей и своевременно употребить все, что подано.

Первые занятия перемежались с неожиданным юмором. Как-то нам выдали винтовки со штыками и построили для отработки приемов с оружием. Среди нас оказался нежный и робкий, с розовым девичьим лицом и тонким пискливым голоском курсант Вася Жук. Старшина вызвал этого самого Жука из строя и перед лицом товарищей приказал ему, предварительно показав, как надо делать, подать команду «на плечо». Жук долго мучился: то густо краснел, то бледнел – и никак не мог решиться приступить к делу. С кончика его носа, несмотря на мороз, стали ниспадать крупные капли пота. Доведя до красного каления видавшего виды старшину, он наконец решился. Придав страдальческое выражение физиономии, он робко пропищал: «А ну, хлопци, беримтэ гвинтивкы на плэчи та будэм почынаты…» Взрыв хохота чуть ли не сорвал занятия; многие смеялись до слез и стали неуправляемы. Грозные окрики старшины с трудом водворили порядок. Подобные веселящие эпизоды были не единичны, и некоторые занятия проходили с юмором и запрещенными требованиями дисциплины репликами в строю.

В карантине мы пробыли больше положенного времени. Дело в том, что нас ежедневно по утрам проверяли на вшивость. У большинства, конечно, никаких вшей не находили. А если и обнаруживалась какая-то там приблудная, то после бани и смены нательного и постельного белья такие случаи встречались все реже и реже. Но, к несчастью, был среди нас курсант Мищенко, с которым вши расставаться не хотели; вошь у него находили ежедневно. Овдиенко пояснил однажды, что паршивая овца все стадо портит. «Хорошо еще, что Мищенко не конь, а человек, – говорил он, – а то бы пришлось командованию ежедневно представлять о нем донесение, вплоть до наркома обороны, как о ЧП». Когда в течение недели проверки оказались безрезультатными, наш карантин окончился – и мы были переведены в курсантский корпус, распределены по подразделениям и включены в общую учебную жизнь школы. В карантине мы немного втянулись в режим, освоились с непривычными условиями жизни, в общих чертах были ознакомлены с программой обучения и условиями военной службы. Младших командиров назначили к нам из числа курсантов старших курсов. От командира взвода и выше начальники были штатные – кадровые командиры и политработники. Воинских званий тогда в Красной армии не было, и начальников называли по занимаемым должностям: товарищ командир взвода, батареи, дивизиона и т. д. Знаки различия они носили по штатным категориям в виде кубиков и шпал на петлицах; младшие командиры носили соответственно треугольники, а высший командный состав – ромбы. На петлицах гимнастерок и шинелей курсантов красовались три желтые буквы «КАШ», что означало – Киевская артиллерийская школа.

Вот таким порядком началась моя военная служба, длившаяся более сорока лет: от курсанта военной школы до генерал-лейтенанта – первого заместителя командующего войсками военного округа. Самым памятным и самым важным в моей службе этапом была Великая Отечественная война Советского Союза с немецко-фашистскими захватчиками 1941–1945 годов, участником которой мне пришлось быть от ее начала и до победоносного окончания.