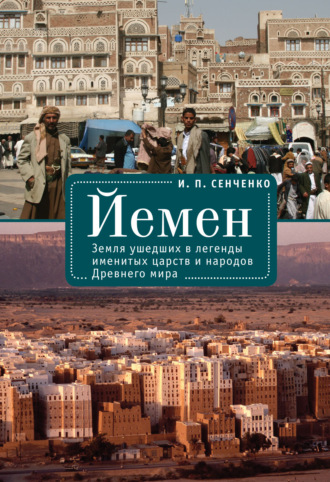

И. П. Сенченко

Йемен. Земля ушедших в легенды именитых царств и народов Древнего мира

Природные богатства, растительный и животный мир Древнего Йемена

Среди природных ископаемых, что добывали в землях Древнего Йемена, историки и географы прошлого упоминают золото и серебро, агат, сердолик и оникс.

Серебро «изымали из земли» в местечке Радрад, что к северу от Сана’а’. Жительствовали в Радраде потомки тех персов, которые пришли в Йемен еще с Вахризом, помогли йеменцам изгнать из страны абиссинцев, а потом, заняв их место, надолго воцарились в Йемене. Поэтому серебряную шахту, где они трудились, йеменцы именовали «копями персов» (закрыли ее в 883 г.). Деревня их, стоявшая у той шахты, с богатым источником пресной воды и с садами финиковых пальм, поддерживала оживленные торговые связи с Басрой и Бахрейном (через ‘Акик, Фаладж и Йамаму). Там работало 400 плавильных печей. Случалось, что огонь, вырывавшийся из них, рассказывает йеменский географ и историк ал-Хамдани, обжигал крылья круживших над деревней птиц, и они замертво падали на землю (106).

Площадь, что занимала шахта, составляла, по словам ал-Хамдани, порядка 10 гектаров. Шахта насчитывала 30 колодцев-туннелей. Самый большой из них, длиной 150 метров и шириной 30–40 метров, имел вентиляционные проходы и подъемники для рудокопов.

Нувайри (1279–1332), знаменитый арабский энциклопедист, сообщает, что когда йеменский принц Сайф Зу Йазан обращался в 570 г. к владыке персов Хосрову Ануширвану (правил 531–579) за помощью в деле освобождения его родины от абиссинцев, то тот вначале отказал ему в предоставлении войска, но богато одарил деньгами. В ответ на это Сайф будто бы воскликнул: «На что мне деньги, если земли мои и так богаты серебром и златом!». И, покинув дворец Хосрова, тут же раздал эти деньги проходившим мимо людям (107).

В Книге Бытия (10:29) говорится о том, что в землях сыновей Иоктана (Кахтана), которые расселились от Шебы (Саба) в Южной Аравии до Хавилы в Южной Палестине, лежало царство Офир, «золотом богатое». Туда направлял флот свой, из Эцион-Гевера, с профессиональными моряками-финикийцами царя Хирама (правил 969–936), владыки Тира, мудрый царь Соломон (властвовал 965–928). И привезли они ему оттуда 420 талантов золота, а также благовония и каменья драгоценные. Некоторые «землеопи-сатели» прошлого полагали, что Офир располагался на Западном побережье Аравии. Древнегреческий историк и географ Агатархид Книдский (ок. 200 – ок. 120), к примеру, называл то место «золотоносным». При этом ссылался на разведчика Аристона, исследовавшего Западное побережье Аравии, «вплоть до Океана», по заданию Птолемея III.

Если двигаться вниз от середины «страны Офир», пересказывает византийский богослов, Патриарх Константинопольский Фотий (810–891) одну из слышанных им легенд об этой земле, то выходишь к вади (руслу) высохшей реки. Золотого песка там столько, что блеск тины, перемешанной с ним, виден на расстоянии.

Упоминает ал-Бакуви и о широко известном среди торговцев Аравии селении Мукра, что в «одном переходе от Сана’а’’», о котором мы уже говорили выше. Славилось оно своим богатым «рудником сердолика», любимым камнем ювелиров-йеменцев. Из сердолика изготавливали амулеты и талисманы (народы Древней Месопотамии и Аравии пользовались ими, начиная с XVIII в. до н. э.). Вырезали из сердолика и царские печати. В IV веке сердолик занимал почетное пятое место в списке девяти самых ценных в то время среди ювелиров Аравии «драгоценностей природы» (после алмаза, жемчуга, изумруда и опала). За ним следовали рубин, золото, серебро, сапфир и топаз. Бусы из сердолика и жемчуга входили в парадный гардероб цариц Востока. Обожала их, как гласят легенды, Семирамида, легендарная царица Ассирии.

Самым крупным в Древней Аравии изделием из сердолика являлась, по словам Бируни, статуя идола Хубала, языческого божества арабов доисламской Аравии. После привнесения ислама в Мекку, сообщает средневековый персидский ученый-энциклопедист и мыслитель Абу Рейхан Мухаммед ал-Бируни (973-1048), статую Хубала по распоряжению Пророка Мухаммада из Ка’абы вынесли и разбили. Изготовлена она была из красного сердолика, и походила по форме на человека. В Мекку, к курайшитам, статуя попала уже с отломленной правой рукой; и тогда ей приделали новую – из чистого золота.

Арабы Древней Аравии верили в то, что желание человека, носящего в амулете йеменский сердолик, рано или поздно, но непременно исполнится. Амулеты с сердоликом изготавливали мужские и женские: в форме ожерелий и бус – для женщин, а в виде печаток и четок – для мужчин. Воины говорили, что амулет-печатка с сердоликом помогает «наводить ужас на врага». Поэты и сказатели считали, что сердолик обладает свойствами «управлять памятью» и «способствовать красноречию». Поэтому печатки и четки с сердоликом носили в Аравии многие известные «златоусты» и собиратели сказаний, профессиональные рассказчики и хранители библиотек правителей.

Подвески и сосуд из йеменского сердолика с тенями для век, сделанные мастерами Южной Аравии, были у царицы Клеопатры. Пряжку для пояса, украшенную сердоликом, имел Тамерлан, «Потрясатель Вселенной», как его называли арабы. Перстень-талисман из йеменского сердолика носил, к слову, А. С. Пушкин. Таким же перстнем владел и Сергей Есенин. Другого знаменитого российского поэта, Максимилиана Волошина, друзья называли между собой «неистовым собирателем и дарителем сердолика». Подарки-амулеты из сердолика «от щедрот Волошина», как шутили поэты, имели, если верить исследователям его творчества, Андрей Белый и Валерий Брюсов, Михаил Булгаков и Николай Гумилев, Владимир Ходасевич и сестры Цветаевы.

Сердолик, как видно из сказанного о нем выше, считали в прошлом камнем-оберегом и арабы, и россияне. Также о нем отзывались и халдейские мудрецы, составители гороскопов Древнего Вавилона, и арабы-звездочеты Ма’риба и Герры. В наши дни многие мусульмане в Аравии, особенно в Йемене, имеют четки из сердолика, состоящие из 99 бусин (в честь 99 священных имен Аллаха; многократное восхваление Аллаха считается благочестивой обязанностью мусульманина).

Растительный мир Йемена в античные времена, судя по сочинениям древнегреческих и древнеримских авторов, был «пышным и богатым». Особое место среди растений занимали благовония. Поскольку в страны Древнего мира они поступали из земель Южной Аравии, то долгое время все ароматы (духи) купцы на рынках продавали повсюду под маркой «благовонных ароматов аравийских».

Помимо ладана и мирры, произрастало в Древнем Йемене и небольшое дерево, испускавшее при цветении благовонный запах. Встречалось оно только на севере страны, в районе Наджрана, и потому звалось у йеменцев «Отцом севера».

Отличался богатством и животный мир Древнего Йемена, в землях которого водились львы и леопарды, зайцы и лисы, страусы и обезьяны, дикие козы и кошки. Со многими представителями флоры Йемена у жителей этой страны связаны перешедшие к ним от предков образные сравнения, пословицы и поговорки.

Особое отношение у йеменцев к ослу. Их и по сей день широко используют для передвижений и перевозки грузов в горных районах страны. В то же время рев этого животного, громкий и зачастую не ко времени, йеменцев раздражает. Поэтому речь глупого и болтливого человека, говорящего к тому же громко, йеменцы сравнивают с ревом осла.

Вместе с тем величают осла, как и петуха, «стражником-глаша-таем». И вот почему. Жители йеменской глубинки убеждены в том, как поучал правоверных Пророк Мухаммад, что петух способен узреть спускающегося с небес ангела. И когда видит его, то издает радостный крик, оповещая об этом людей. Осел же обладает даром замечать шайтана-враждолюбца, в каком бы обличье он ни был. Посему и ревет, приметив его, надрывисто и громко.

Йеменца боязливого и не в меру осторожного бедуины-кочевники и сегодня обзывают катой, пугливой птицей аравийской пустыни. Вороном кличут человека, приносящего дурную весть. Коршуна считают санитаром-чистильщиком пустыни, а удода (худхуда), «почтальона» царя Соломона, как и аиста, – предвестниками событий в жизни человека радостных и добрых. Лев у древних йеменцев был символом силы, а орел – символом власти и высоких устремлений.

Испокон веку добрым словом йеменцы поминают пчел, дающих любимое ими лакомство, – мед. Мусульманам, сказано в Коране, оказавшимся в раю, дарованы будут реки из меда.

Пословицы и поговорки йеменцев, многие из которых связаны с животным и растительным миром Южной Аравии, – это зеркальное отражение их философии жизни, отмечали именитые исследователи-портретисты «колыбели арабов»; а поэзия – скрижали их богатого исторического прошлого.

Вожделенная Сокотра

Совершая историко-этнографическое путешествие по землям «Счастливой Аравии», нельзя не упомянуть, хотя бы вкратце, о Сокотре, острове таинственном, загадочном и вожделенном в прошлом всеми державами-конкистадорами Востока. Архипелаг Сокотра, состоящий из шести островов, три из которых, включая Сокотру, – обитаемы, расположен в Аравийском море, в 380 километрах от мыса Фартак, что на Йеменском побережье. Острова, входящие в этот архипелаг, представляют собой осколки суперконтинента Гондвана. На них сохранились не встречающиеся нигде больше в мире десятки представителей флоры и фауны. Архипелаг Сокотра – это единственный в своем роде природный ботанический музей, как его называют натуралисты. Здесь произрастает 200 видов растений, обитает 192 вида птиц, насчитывается 253 вида кораллов, 730 видов рыб, 300 видов крабов и лобстеров.

Самый большой и именитый из шести островов архипелага – Сокотра. Он буквально пропитан историей. Название свое получил от двух арабских слов: «сук» («рынок») и «кутра» («капля»). В переводе с арабского языка Сукутра (Сокотра) значит – Рынок капель, то есть рынок камеди «драконового дерева».

Остров богат алоэ. В прошлом растение это считалось «важнейшим лекарственным снадобьем». Из листьев алоэ, собранных в начале осени, выжимали сок, заполняли им глиняные формочки, и уже в затвердевшем виде сок растения алоэ расходился с купцами по всему белу свету. Его широко использовали в медицине – для заживления ран и облегчения пищеварения.

Из трудов древнегреческих и древнеримских историков известно, что Аристотель, учитель Александра Македонского, настоятельно рекомендовал ему «разыскать Сокотру, остров-обитель лучшего в мире алоэ». Советовал поселить там греков, – дабы охраняли они этот дивный остров, «лекарственную сокровищницу», от арабов, персов и индусов; собирали бесценный алоэ, и с морскими торговыми караванами отправляли его в Египет, Сирию и Грецию.

Писали о чудо-алоэ с острова Сокотра и греческий философ Теофраст (372–287 до н. э.), ученик Аристотеля, и знаменитый йеменский историк ал-Хамдани, и хадрамаутский летописец Шан-баль, и арабские географы ‘Абд ар-Рашид ал-Бакуви и Закарийа’ ал-Казвини. По словам Теофраста, торговля лариманом (алоэ) была для «владельцев караванов и судов» в землях и царствах йеменских «делом доходным». И потому занимались ею там повсюду: в Саба’ и Ма’ине, Катабане и Хадрамауте.

В преданиях и сказаниях племен Южной Аравии Сокотра часто именуется «Островом благовоний». И это неслучайно. На нем произрастает шесть видов кустарника ладанника, четыре вида миррового дерева, алоэ и, конечно же, «сокотрийское чудо» – знаменитое «драконовое дерево», дающее камедь (сок) красного цвета. Сокотрийцы используют его для дезинфекции ран и как краситель для росписи глиняных горшков и курильниц для благовоний; в Европе его применяют при изготовлении зубных паст.

Помимо благовоний, сокотрийского алоэ, сообщает ал-Хамда-ни, и сока «драконового дерева» или драцены (на Руси его называли «драконкой»), вывозили с острова и амбру. О ней пишет, в частности, в своих заметках о Сукутре (Сокотре) географ ал-Бакуви.

Сокотра была крупным перевалочным пунктом в торговле между Индией и «птолемеевским Египтом». Согласно Плинию Старшему, везли с Сокотры и панцири черепах. В Риме их скупали ювелиры; разрезали на пластинки и использовали для покрытия разных футлярчиков и коробочек, а также для инкрустации кроватей вельмож и знати (108).

Из мускуса, вырабатываемого железами сокотрийских диких мускусных или цибетовых кошек, парфюмеры Омана и сегодня изготавливают популярные среди женщин Аравии духи. И в наши дни женщины в прибрежных селах Южной Аравии, Йемена и Омана, как и в далеком прошлом, в целях «придания мягкости коже» натирают сокотрийским мускусным маслом лицо и тело.

В «Перипле Эритрейского моря» и в «Цепи историй» (916 г.) Абу Зайда ас-Сирафи, прославленного собирателя рассказов о мореходах Аравии, говорится, что среди жителей Сокотры были и «люди пришлые», смешавшиеся с коренным населением острова, – индусы и даже «кое-кто из эллинов» (109). Коренным населением Сокотры, по утверждению хадрамаутского летописца Шанбаля, являлись потомки «арабов первичных», которые в глубокой древности переселились на остров из земель Южной Аравии. Действительно, в горах Сокотры, в подземном храме, расположенном в пещере Хок, археологи обнаружили древние надписи. Известно также, что верблюдов своих сокотрийцы и поныне метят слегка видоизмененными буквами сабейского алфавита, одного из древнейших в мире.

Торговцы-индусы, проживавшие некогда на Сокотре, называли этот «райский клочок земли в Океане», как они выражались, Островом предвестия удачи (Двипа сукхадхара), а греки – Диоскоридой, в честь братьев Диоскуров, Кастора и Поллукса, покровителей мореплавателей, согласно греческой мифологии. Последующие поколения мореходов Средиземноморья величали Сокотру Мальтой Индийского океана.

Остров Сокотра, рассказывает арабский географ Йа’кут (ум. 1228), «значился обязательной стоянкой для судов Океанской Аравии на пути в «земли зинджей» (Африку). Мореходы заходили туда, чтобы пополнить запасы пресной воды и закупить – для обмена в Момбасе или Малинди – алоэ и камедь «драконового дерева». В IX–X веках на остров часто наведывались пираты, «хищные люди моря», нещадно грабившие торговцев, шедших с товарами из Индии и Египта, с Цейлона и Мадагаскара.

О греках, которые «пересекли море на кораблях» и основали на Сокотре поселение богатое, специализировавшееся на торговле сокотрийским алоэ, упоминает в своих сочинениях арабский историк и географ Абу-л-Фида’ (1273–1310).

В древности Сокотра являлась одним из форпостов финикийцев у берегов Южной Аравии. Потом подчинялась Хадрамауту. Впоследствии остров подпал под власть султана Махры. В «Перилле Эритрейского моря» сказывается, что население Сокотры было подвластно царю «Ладаноносной страны». Из сочинений Ахмада ибн Маджида, прославленного лоцмана Океанской Аравии (XV в.), явствует, что во времена управления островом «владыками Махры» (область в Южной Аравии) они возвели на острове том «непреступные рубежи», и укрывались, случалось, там от «гнева государей Хадрамаута». С каждого жителя Сокотры брали плату: с мужчины – «мая масла» (898,56 граммов) или «тюк камеди», а с женщины – «штуку ткани», либо изготовленные из нее одеяло или плащ. Народа на острове, по его словам, проживало «почти двадцать тысяч душ». Населяли Сокотру и арабы, и «назареевы люди» (христиане), и те, кто «остался от греков». Речь, заметим, идет о 1489 годе. Священники христианские вели на острове дела церковные. Жили они при стоявших там храмах, где сочетали браком молодых. Сокотра в описании Ахмада ибн Маджида – это центр транзитной торговли Йемена, «один из величайших островов Океана». Когда к Сокотре приставали суда иноземные, сообщает он, и мореходы сходили на берег, то встречали их сокотрийцы радушно. Предлагали «еду и питье, одежды свои и женщин» (110).

Согласно одной из легенд, на северо-восточном мысе острова проживал в древние времена семейно-родовой клан, женщины которого отличались необыкновенной красотой, «настолько лучезарной, что мореходам приходилось отводить от них глаза, чтобы не потерять зрение».

Не обошел вниманием Сокотру и Косма Индикоплов, о котором уже говорилось в этой книге. Он поведал о встречавшихся ему у этого острова проживавших на нем христианах, разговаривавших по-гречески. Небольшие колонии греков имелись, свидетельствует он, и среди других народов «Счастливой Аравии», в частности, среди омеритов (химйаритов).

Одна из печальных страниц в истории Сокотры – это захват «Острова блаженства» (1506) знаменитыми португальскими конкистадорами Тристаном да Кунья и Афонсо д’Альбукерки. Португальцы штурмом овладели стоявшей на острове крепостью. Переименовав ее в форт Святого Михаила, и разместив на нем военный гарнизон, превратили остров в сторожевой пост Лиссабона у Баб-эль-Мандебского пролива, блокировав, таким образом, движение судов из Красного моря в Индийский океан для венецианцев и других конкурентов в торговле. Оставив комендантом форта на Сокотре дона ди Норонья, племянника д’Альбукерки, португальская эскадра, состоявшая из 26 судов, разделилась. Один отряд, руководимый Тристаном да Кунья, в составе 14 кораблей, проследовал в Индию, а другой, во главе с д’Альбукерки, выдвинулся в направлении Ормуза. По пути туда д’Альбукерки захватил и разграбил многие крупные города-порты Южной Аравии, включая Маскат, Хор Факкан и Джульфар. Стремясь раздвинуть границы португальских владений как можно шире на Восток, он огнем и мечом подавлял любое сопротивление сарацинов (арабов), даже ничтожное малое недовольство. Пленных из числа молодых и крепких мужчин использовал в качестве гребцов на кораблях. Всем другим, остававшимся в живых, даже пожилым мужчинам и женщинам, отрезал носы и уши – ставил «клеймо Афонсо», как выражались в племенах Южной Аравии (111).

В 1886 г., после подписания договора о британском протекторате, султана Махры с почестями перевезли из Кишны, старой столицы султаната, на Сокотру. Над резиденцией махрийских султанов в новой их столице, в г. Хадиба (бывший Тамарид), главном городе острова, вплоть до 1967 г., то есть до провозглашения независимости Южного Йемена, развивался британский флаг.

По преданиям народов Южной Аравии, на острове Сокотра откладывали яйца и священная птица Феникс, и легендарная среди мореходов Океанской Аравии гигантская птица Рухх. «Величиной она равнялась облаку», повествует Ибн ал-Фарид в своем знаменитом «Странствовании мореплавателя Синдбада», и «могла поднять и унести в когтях слона» (112).

Обитала птица Рухх в землях зинджей (по одной из легенд – в Софале, по другой – на Мадагаскаре). Упоминали о птице Рухх, «с перьями в крыльях, длиной в 12 шагов», и венецианский негоциант Марко Поло, и еврейский путешественник рабби Вениамин из

Тудела, больше известный как Вениамин Тудельский. По их словам, в «ствол пера» этой птицы входило больше двух мехов воды. И поэтому на Мадагаскаре, к примеру, перья «птицы-убийцы слонов» люди использовали в своих жилищах в качестве емкостей для хранения воды.

Хан Хубилай, правивший в Китае во время пребывания там Марко Поло, посылал на поиски мест обитания этой птицы, прилетавшей, якобы, откладывать яйца и в Китай, специальную морскую экспедицию. И будто бы возвратилась она с удивительной находкой – с невероятно огромным птичьим пером, помещенным в коллекцию любознательного хана.

Как бы то ни было, но в сказках «Тысячи и одной ночи», составленных, как известно, на основании рассказов мореходов Южной Аравии, фигурирует некий купец по прозвищу Китаец. Со слов этого купца, матросы принадлежавшего ему судна нашли как-то на одном из островов в Китайском море гигантское яйцо – «длиной в сто локтей» (4,5 метра). Расколов его, обнаружили в нем птенца. Выдернули из его крыла перо и унесли с собой. Не успело судно отойти от острова, как нависла над ним птица Рухх, «величиной с облако»; и держала она в когтях камень, «величиной с корабль». Хотя камень тот, брошенный птицей, и пролетел мимо корабля, но огромной волной, поднятой им, чуть было, не опрокинул его.

Вымысел все то, что говорится в сказаниях арабов Южной Аравии о птице Рухх, будто бы прилетавшей откладывать яйца и на Сокотру, или правда, остается только гадать. Но одна из научных экспедиций, работавших на Мадагаскаре, обнаружила там яйцо гигантской страусообразной птицы, полностью истребленной человеком уже к началу XVII века. Нашли там и кости еще одной невероятно огромной птицы, высотой более трех метров, весившей, по мнению зоологов, не менее 500 килограммов.

Среди других принадлежащих Йемену островов следовало бы назвать Перим, некогда бастион Британской империи в Красном море, контролировавший проход судов через Баб-эль-Мандебский пролив, и Камаран, на котором располагался карантинный пост для мусульман-пилигримов, следовавших на судах по Красному морю в Джидду, а оттуда – с караванами в Мекку и Медину.