И. П. Сенченко

Йемен. Земля ушедших в легенды именитых царств и народов Древнего мира

1906 г. он подошел к Сана’а’. Никакого сопротивления туркам имам не оказал. Причина – уход из города многих племен, отправившихся в свои дайры (места обитания), чтобы порадовать родных и близких захваченной ими добычей.

Успех опьянил Фейзи-пашу, пишет А. Березовский; и он решил преследовать имама, и «разорить его горное гнездо в Шахаре», непременно и во что бы то ни стало. Выступив в поход, «не позаботился обеспечить тыловые сообщения». Через 6 месяцев в Сана’а’ возвратилась лишь треть отправившегося в поход войска, «не достигнув никакого результата». Остальные были перебиты арабами или умерли от истощения. Орудия и снаряды к ним, брошенные турками, оказались в руках имама (64).

Рассказывая об исследователях-открывателях Йемена, А. Березовский называет:

• итальянца Лодовико ди Вартема, побывавшего на Камаране, в Сана’а’, Мохе и в Таизе, где он видел христианский храм, обращенный в мечеть, а также в Забиде и в Адене (1503);

• К. Нибура, посещавшего Йемен в 1762–1763 гг., и описавшего Бейт-эль-Факих и Моху, Таиз, Дамар и Сана’а’;

• английского миссионера Стерна, наведывавшегося в Йемен в 1856 г. и оставившего воспоминания о г. Сана’а’, «с населением около 40 тысяч жителей, из которых 20 тысяч были мусульманами и 18 тысяч – евреями»;

• француза Ж. Галеви, австрийца Э. Глазера, американского миссионера С. Цвемера;

• Германа Бурхардта, трижды бывавшего в Йемене (в 1902, 1907 и 1909 гг.) и сделавшего интересную серию фотографий о жизни и быте тамошней еврейской общины (в период с декабря 1903 г. и по март 1904 г. он посетил Кувейт и Бахрейн, Катар и Абу-Даби, Дубай и Маскат).

Отдельный раздел «Описания Йемена» посвящен проживавшим в Йемене иностранцам. С учетом того, отмечает А. Березовский, что «вся экспортная и импортная торговля» шла через порт Ходейда, практически все европейцы-коммерсанты, большей частью греки и французы, жительствовали в этом городе; там же находились итальянский и английский консульские представители.

Английский вице-консул в Ходейде, врач Ричардсон, часто предпринимал «поездки внутрь страны». Был человеком «весьма образованным»; прекрасно владел арабским языком. Пользовался влиянием среди местного населения. Денежные средства ему доставляли заходившие в Ходейду английские военные суда.

У итальянцев в Ходейде имелось генеральное консульство. Помимо этого, – «сеть нештатных консульских агентов внутри страны, из итальянцев же». О генеральном консуле, г-не Sola, прожившем к тому времени в Йемене уже 6 лет, А. Березовский отзывается как о «человеке работящем», хорошо знавшем Йемен.

У России, к сожалению, указывал А. Березовский, в Ходейде не было никого; хотя и русским «весьма полезно было бы иметь там наблюдение», чтобы располагать точными и оперативными сведениями обо всем происходившем в том крае. При этом в качестве кандидата на пост нашего консульского агента в Ходейде А. Березовский рекомендовал рассматривать «отнюдь не англичанина и не итальянца», ибо эти нации проявляли тогда «наибольшую заинтересованность в делах Йемена». Предлагал привлечь к этой работе или «торговый дом “Леверато”, греческую фирму, выполнявшую в Ходейде функции вице-консульства Франции; или торговый дом “Morice Ries”, бельгийскую фирму, представлявшую консульские интересы России в Адене».

Санитарным врачом на Камаране служил русский. Персонал Управления маяков (4–6 человек) находился в Мохе.

В городе Сана’а’ проживал к тому времени вот уже 20 лет итальянский еврей Капротти. Подвизался на «контрабанде оружия и серебряных таперов Марии Терезии». Поддерживал отношения с имамом Йахйей; часто с ним встречался. Вел, «в широких масштабах, скупку и перепродажу в Европу разных древностей…Успел составить приличное состояние». Занимался также ростовщичеством – давал арабам деньги «под залог драгоценностей или старинных вещей».

«Загадочной личностью», по словам А. Березовского, был жительствовавший в г. Моха, убитый одновременно с Германом Бурхардтом, итальянец Бензони, «не то нештатный консульский агент или вице-консул Италии, не то авантюрист, занимавшийся контрабандой оружия и серебра, не то провокатор волнений среди арабов против турок».

Во время пребывания А. Березовского в Сана’а’ арабы-старожилы рассказали ему, что «около 35–30 лет тому назад появился в Сана’а’ один русский. Знали о нем только то, что он – врач, и бежал из Сибири. Принял мусульманство. Женился на арабке. Умер бездетным. Оставил у йеменцев добрую по себе память, и как врач, и как хороший человек, отзывчивый и внимательный» (65).

Что касается гибели Бензони (вместе с Германом Бурхардтом, 8 декабря 1909 г., по пути из Мохи в Сана’а’, от рук убийц), то А. Березовский сообщает об этом следующее. Г. Бурхардт «три раза приезжал в Йемен. Последний раз оставался в Сана’а’ в течение двух с лишком лет»; собирал древние артефакты и разыскивал старинные рукописи. О самом же Бензони, бывшем кавалерийском офицере, А. Березовскому говорили, что в Мохе он «вел распутный образ жизни; и что его даже обвиняли в том, что он одновременно находился в любовной связи с несколькими арабскими и турецкими женщинами».

Из заметок А. Березовского следует, что, покидая г. Сана’а’, Г. Буркхардт известил турецкого генерал-губернатора Йемена о том, что намеревался посетить Таиз и Моху. «Благополучно добрался до Таиза». Оттуда отправился в Моху, где к нему присоединился Бензони. «Не доезжая до города Ибб, они свернули к одному небольшому местечку, чтобы осмотреть его древности, где их и убили, в получасе езды от Ибба».

Арабы, с которыми беседовал А. Березовский, сказывали, что на совести «хорошо известной туркам» банды, напавшей на путешественников, числилось к тому времени уже не одно убийство. Причем именно тех лиц, которые были «почему-то вредны или чем-то мешали» османам.

Йеменцы, пишет А. Березовский, обвиняли в случившемся турок, «желавших избавиться от Бензони», и как можно скоро. Бурхардт же стал при этом «случайной жертвой».

Согласно другой версии, слышанной им в г. Сана’а’, рассказывает А. Березовский, имелась среди йеменских арабов группа «организованных националистов», которые, «независимо от имама», хотели освободить страну от турецкого ига. «На службе у этой группы состояла банда под началом сына знаменитого некогда шейха, служившего у покойного имама начальником его войска». Набрана была из отчаянных людей одного из самых воинственных йеменских племен. Смысл убийства двух известных европейцев заключался в том, чтобы «вызвать вмешательство» иностранных держав в дела Йеменского вилайета Османской империи (66).

Повествуя о памятниках Древнего Йемена, А. Березовский отмечал, что больше всего он видел их в тех местах, где располагались столицы именитых йеменских царств – Саба’, Ма’ина, Катабана и Химйара. Именно там находились развалины величественных некогда дворцов и храмов, и плиты с древними письменами (копии с них сняли Галеви, Глазер и Капротти). Как утверждали йеменские евреи, на некоторых из них будто бы имелись «тексты древнееврейского начертания». Сохранились во времени и установленные там каменные статуи химйаритов. Представляли они собой «человека, в сидячем положении, с руками, положенными на колено, либо с обращенными к верху ладонями». А. Березовский, с его слов, видел привезенную из тех мест небольшую камею, вставленную в кольцо-печатку, с искусно выгравированной на ней «женской головой в царском уборе».

На рынках Йемена, по воспоминаниям А. Березовского, ходило много древних монет, медных, серебряных и золотых; каменной и медной посуды; старинного оружия, боевых поясов и пороховниц; древних книг и манускриптов.

В Таизе, рассказывает А. Березовский, он видел развалины христианских храмов. Следы раннего христианства время сохранило и в г. Сана’а’. Тамошние арабы показывали ему места, где «стояли церкви».

Старожилы в беседах с ним говаривали, что в древних захоронениях в Саба’ и Ма’рибе, как гласят сказания их предков, «погребены огромного роста люди, “арабы первородные”, черепа которых вдвое больше, чем у современных людей» (67).

В 1910 г., информирует А. Березовский, вилайет Йемен во владениях Османской империи в Аравии состоял из трех санджаков, то есть административных округов (Сана’а’, Таиз, Ходейда), представленных, в свою очередь, 21 казой (уездами), разделенных на 63 нахие (волости). Санджак Сана’а’, к примеру, заключал в себе 8 каз. После 1908 г., при генерал-губернаторе Хасане Тахсине-паше (1908–1910), статус самостоятельного санджака приобрел Асир. Дело в том, что ни телеграфной связи, ни путей сообщения тогда между Асиром и Сана’а’ не имеось, и для доставки любого распоряжения в один конец требовалось около 20 дней. Во главе вилайета Йемен стоял генерал-губернатор (вали); он же являлся и командующим расквартированного в Йемене VII корпуса.

Что касается собственно йеменской системы административного деления, пишет А. Березовский, то «издревле каждая деревня там имела своего выборного старшину (‘акила). Группа деревень (от 5 до 40) образовывала племенной удел во главе с шейхом. Три-четыре таких удела, населенных племенами, связанными между собой общим для них родовым началом, формировали ‘узлу или михлу, во главе со старшим шейхом (машаихом). В Йемене, по словам А. Березовского, во время его там пребывания насчитывалось «8 159 деревень и 258 племен».

Судопроизводство при турках велось в Йемене в соответствии с нормами шариата. При этом действовала «одна непреложная аксиома», как ее называет А. Березовский, а именно: «в споре турка с арабом всегда выигрывал турок, а в деле араба с евреем – араб».

Собственно в племенах суд вершили шейхи – на основании обычаев и традиций (хукм-эль-кабила). «За воровство отсекали руку. Женщину, уличенную в прелюбодеянии, зашивали в мешок, вместе с ее соблазнителем, и сбрасывали в пропасть, с самой высокой скалы в округе».

Сохранялся обычай кровной мести. Существовало рабство (68).

В 1909 г. в Йемене, согласно сведениям, собранным А. Березовским, было расквартировано «45 000 турецких военнослужащих: 3 дивизии пехоты, 2 бригады артиллерии и 1 кавалерийский полк». Доходы бюджета Йеменского вилайета за 1908 г. составляли 39 239 600 пиастров, а расходы – 54 960 805 пиастров. Главной статьей дохода являлась десятинная подать; на нее приходилось 82 % доходной части бюджета (69).

Самыми распространенными болезнями того времени среди жителей Тихамы А. Березовский называет «оспу, глазные заболевания, камни мочевого пузыря и сифилис»; а среди племен Горного Йемена – «сифилис, тиф и чахотку». В больших городах, таких как Сана’а’, Ибб и Таиз, замечает А. Березовский, можно было встретить «торговавших собой детей, в возрасте 7–9 лет». Родители порой продавали своих дочерей за ничтожно малую сумму. «Это и привело к тому, что среди арабов Йемена сифилис получил колоссальное распространение». В г. Сана’а’ «проститутки открыто, среди белого дня», останавливали мужчин и предлагали им себя (70).

Сообщает А. Березовский в своем информационно-справочном материале и о торговле Йемена, в том числе кофе, «главном товаре вывоза» (в 1908 г. – 41 171 мешков на сумму в 458 500 франков). Много кофе, по его словам, уходило из страны контрабандой, минуя таможню, «до 350 000 лир ежегодно». Транспортировка товаров внутри страны «производилась посредством верблюдов». За доставку груза весом не более 250 килограммов от Ходейды до Сана’а’ взимали «от 15 до 20 талеров». За верблюда на рынке просили «от 120 до 150 талеров. Бык или корова стоили от 15 до 30 талеров; овцы и бараны – от 2 до 5 талеров». Самые бедные семьи имели «не менее двух коров и четырех овец; а состоятельные – 15–20 коров».

Процветала контрабанда. Главными контрабандными товарами являлись «ружья и патроны к ним, серебряные талеры, табак и некоторые другие». В 1908 г., отмечает А. Березовский, контрабандисты ввезли в Йемен «серебряной монеты на сумму более чем миллион франков»; большей частью – из Адена. Оружие завозилось в страну «исключительно морским путем – из Джибути и Массауа (в Эритрее), французскими и итальянскими купцами… За ружье системы Гра платили 25 талеров (сотня патронов к нему стоила 10 талеров); за карабин Маузер, 8-зарядный, нового образца, – 50 талеров (за сотню патронов к нему – 12 талеров); за ружье Мартини – 25–30 талеров».

Имелось «мелкое кустарное производство». Медные изделия, к примеру, изготавливали в Сана’а’, а хлопчатобумажные материи – в Забиде.

В местах проживания евреев процветало виноделие. «Курили евреи и виноградную водку, приятную на вкус и крепкую».

В Горном Йемене, в землях зейдитов, добывали разноцветные камни; отшлифовкой их в г. Сана’а’ жил «целый квартал». Камни эти вывозили, и в большом количестве, в Константинополь.

На перекрестках караванных путей располагались рынки. Некоторые из них представляли собой «целые пещерные города». Один раз в две недели туда стекались жители со всех близлежащих окрестностей. Один-два раза в году на самых крупных и именитых рынках устраивали «многолюдные ярмарки»; на них съезжались торговцы из Индии и Персии.

Дорога от Ходейды до Сана’а’ занимала «40–45 часов марша»; переход совершали «за 5–6 суток». Часть этого пути, та, что пролегала в горной местности, охранялась. На всех вершинах вдоль горного участка пути размещались дозорно-сторожевые посты, дававшие знать друг другу о движении каравана «особыми звуковыми сигналами», с помощью рожков. «От поста до поста караван сопровождали конвои». Вдоль пути были разбросаны постоялые дворы, где предлагали «кофейные настойки, арбузы и яйца». В дороге, пишет А. Березовский, довольно часто приходилось давать бакшиш (взятку): «конвою, жандармам на постоялых дворах и т. д.»; и в общей сложности набиралось их на «приличную сумму» (71).

Йемен, заключает А. Березовский, был разделен, можно сказать, на две части: «западную, или так называемый Турецкий Йемен, и восточную – Страну зейди [зейдитов]», главой которой являлся имам Йахйа.

Положение турок в Йемене А. Березовский характеризовал как тяжелое, а их господство в Йемене, как чисто номинальное и временное, по его мнению, – до первого всенародного взрыва. Поддерживалось оно исключительно военной силой, которая к тому же была недостаточной. Турки понимали, резюмирует он, что жили «на вулкане» (72).

Йемен 1920-х годов хорошо описал Карим Абдрауфович Хакимов (1892–1938), первый полномочный представитель бывшего СССР в Йеменском королевстве (1929–1931), первый дипломатический агент и генеральный консул СССР в Хиджазе (1924–1928) и первый полномочный представитель Советского Союза в Королевстве Саудовская Аравия (1936–1937).

В воспоминаниях «Счастливая Аравия глазами советского полпреда» К. Хакимов рассказал о лучших сортах йеменского кофе («мтари» и «хайми»), получивших свои названия от имен племен, обитавших в местах их произрастания. Кофе вывозили в Европу, пишет он, через порт Моха, что на побережье Красного моря. Потому-то в Европе йеменский кофе и продавался под маркой «мокка». Ежегодный сбор кофе в Йемене во время его службы там, уточняет К. Хакимов, составлял 6 тысяч тонн.

В горах, помимо кофе, выращивали кат, «наркотическое растение величиной с куст сирени». Лепестки ката, содержащие алкалоиды, замечает К. Хакимов, «действуют на организм человека, как кокаин или морфий». Кат и табак на рынках Йемена – товары востребованные. Для коренных йеменцев они – «чуть ли не предмет первой необходимости». Женщины, что интересно, «нисколько не отстают в этом отношении от мужчин». Даже 5-6-летние девчонки жуют кат, курят и кладут под язык какой-то нюхательный табак. Во время путешествия по стране с кинодокументалистом Владимиром Адольфовичем Шнейдеровым и оператором Ильей Моисеевичем Толчаном, свидетельствует К. Хакимов, он «наблюдали это повсеместно». Особенно запомнились сценки торговли катом на рынке в местечке Сук-эль-Хамис, что неподалеку от Сана’а’. Названо оно так было потому, объясняет К. Хакимов, что каждый четверг там проходили ярмарки («йвм-ал-хамис» в переводе с арабского языка значит «четверг») (73).

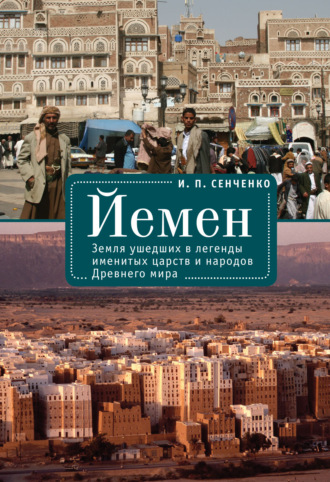

О столице Йемена, Сана’а’, К. Хакимов отзывается как о городе с высокими красивыми домами и «узенькими, как щель, улицами». Упоминает о «шумном, крикливом и пестром базаре», и о воротах Баб-эль-Йаман (Вратах Йемена), входе в Старый город.

Ходейду именует главными морскими торговыми воротами Йемена. Сообщает, что когда он прибыл туда с кинодокументалистами (на паруснике, из Мохи), то у въезда в город их встречал почетный караул, проследовавший вместе с ними до ворот советской торговой фирмы.

Во время пребывания в Ходейде, как следует из воспоминаний К. Хакимова, к нему обращался сын имама Йемена, принц Сайф ал-Ислам Мухаммад, тогдашний губернатор Тихамы, с просьбой оказать помощь в установлении электрического освещения в его дворце. Принц полагал, что раз кинооператор умеет пользоваться такой сложной техникой, как камера, то он – мастер на все руки. И с таким делом, как проводка электричества, справится легко. Как бы то ни было, повествует об этом эпизоде их командировки в «Счастливую Аравию» в своей книге «Эль-Йемен» В. Шнейдеров, но они с оператором вынуждены были этим заняться (74). Из материалов, требовавшихся для выполнения работы, не имелось практически ничего. В ход пошло все, что хоть как-то могло сгодиться, – шкив от водокачки, к примеру. Проводку из-за отсутствия изоляторов, «крепили на гвоздях», обвитых «шелковыми нитками», взятыми у принцессы, увлекавшейся рукоделием. Вместо изоляционной ленты использовали медицинский пластырь. Трудились день и ночь, не покладая рук. И самодельный движок-установку, первый, кстати, в Ходейде, собрали и запустили. Обитатели дворца были в восторге. Чуть позже прибыла из-за границы и выписанная принцем настоящая электроустановка. Тогда Шнейдеров с Толчаном смонтировали и ее. Происходило все это, заметим, в 1929 г.

С тех самых пор русских специалистов, работавших в порту Ходейда, администрация города частенько приглашала и для ремонта автомобилей, и только-только появившихся в Йемене в 1960-х годах телевизоров, и для устранения неполадок в работе водокачек и электростанций, не говоря уже о подъемных кранах и холодильных установках в самом порту.

В 1929 г. численность населения Йемена, по оценке советских дипломатов, не превышала 1,750-1,950 млн. человек. В Ходейде, жительствовало 12 тыс. чел., а в Мохе, некогда «мировой столице кофе», – всего 400 человек. Еврейская община Йемена составляла 60–75 тыс. человек. В стране насчитывалось «около 200 владетельных шейхов, крупных и малых». В Тихаме, существовало 13 межплеменных союзов, а в горной части страны – 28 конфедераций племен (75).

На склонах горы Джабаль Никкум, что у Сана’а’, рассказывают в своих экономических очерках о Йемене М. Аксельрод и Н. Белкин, советские разведчики, работавшие под прикрытием сначала в Хиджазе, вместе с К. Хакимовым, а потом и в Йемене, имелись залежи агата, оникса, халцедона и других «ценных камней». Разрабатывались месторождения алебастра. Его распиливали на тонкие пластины, расписывали красками и вставляли в окна – вместо стекол. Процветало ткацкое ремесло. Йеменские ткани пользовались в Аравии широким спросом. Районы Забида и Бейт-эль-Факиха, где располагались плантации индиго и хны, славились изготовлением красителей. Тихама считалась центром кожевенных ремесел; там занимались выделкой кож и изготовлением из них седел и сандалий, сбруй и ремней, поясов для кинжалов и кожухов для воды. Жители горной части страны специализировались на обработке цветных камней и производстве ювелирных украшений («ремесло это находилось в руках евреев»).

Главной денежной единицей страны являлся серебряный тапер Марии Терезии. В конце 1920-х годов эту монету, что интересно, чеканили, как и прежде, в Вене, и через Триест доставляли в Йемен. Даже в 1970-х годах зарплату советским специалистам, работавшим в Йемене, выплачивали в коллекционных сегодня таперах. Привозили в мешках, на повозках, запряженных ослами.

В 1926 г. имам Йахйа начал изготовлять собственную серебряную монету, \амади, равнявшуюся по стоимости таперу. Однако широкого хождения она не получила. Выпускали на Монетном дворе имама, в Сана’а’, и мелкую разменную монету, медную (76).

Летом 1929 г. «Межрабпом-фильм» СССР направил в Йемен группу кинодокументалистов в составе И. М. Толчана и В. А. Шнейдерова. Прибыли они на пароходе «Декабрист». Цель их миссии состояла в том, чтобы снять фильм о «героической борьбе независимого арабского государства с международным империализмом». Йемен встретил москвичей страшной жарой. Воздух в порту Ходейда, где пришвартовался советский корабль, раскален был настолько, что поры на коже выделяли жидкость, которую, как пишет в своей книге об этой стране В. Шнейдеров, «и потом назвать было трудно».

Сана’а’, отмечает В. Шнейдеров, считалась «центром кустарного производства Йемена», а Ходейда – «главным морским портом страны». По вечерам по узким улочкам Ходейды сновали, как тени, мужчины, вооруженные винтовками и кинжалами.

Таможня в Ходейде, как ее описывает В. Шнейдеров, представляла собой «просторный сарай», с крышей из пальмовых ветвей. У одной из его стен располагался «невысокий помост», а на нем – низенький стол. На разостланном рядом коврике сидели, поджав ноги, несколько чиновников и писарей. Перед ними стояла «толпа полуголых людей». Три человека, «рьяно работая топориками», вскрывали подносимые к помосту ящики с грузами. За всем происходившим вокруг внимательно наблюдал раис (начальник таможни).

«Беспрепятственно, – по выражению В. Шнейдерова, – прошли таможню» имевшиеся при них папиросы, конфеты, бутылки с «Нарзаном», пачки с печеньем, граммофон, кинематографические инструменты и личные вещи. Некоторую задержку с досмотром вызвали коробки с пленкой. Видели их, похоже, на таможне в Ходейде впервые. Намеревались, было, «вскрыть». Опять-таки, – топориками. Таможенников, по словам В. Шнейдерова, не без труда, но удалось все же убедить, что делать этого нельзя.

Казалось, что таможенные формальности пройдены. Как вдруг, откуда ни возьмись, расталкивая скопившихся на таможне людей, предстал пред ними какой-то странный человек – «с «повязкой на бедрах» и «глазами навыкат». Протянул руку и неожиданно произнес по-русски: «Катись колбаской!». Позже кинодокументалистам рассказали, что человек этот хорошо всем известен. Жил он тем, что приставал к членам экипажей заходивших в Ходейду судов, и предлагал им свои услуги в качестве носильщика, либо же просил милостыню. Матросы-россияне, отмахиваясь от него, говорили: «Катись колбаской!». Слова эти он запомнил. И, решив, что так здороваются в России, стал привечать ими в порту, попадавшихся ему на глаза россиян (77).

К ввозу в Йемен, вспоминал В. Шнейдеров, разрешали все товары, за исключением алкоголя. Тогда один пройдоха-итальянец, представившись «доктором», стал доставлять спиртное в Ходейду из Эфиопии, «под видом медикаментов от малярии», в небольших бутылочках и флакончиках. Нашлось, как можно себе представить, немало «заболевших» этой болезнью. Являясь на «прием» к «врачу», они выстраивались в длинную очередь у дверей его дома. Власти вскоре разузнали, кем на самом деле являлся итальянец. «Медикаменты» изъяли, а «деятеля от медицины» из страны выпроводили (78).

В штате персонала, обслуживавшего резиденцию принца в Ходейде, сообщает В. Шнейдеров, состоял шут. Он не только развлекал гостей принца, но и подавал им пищу во время застолий. Раскладывал ее по тарелкам руками, предварительно, правда, сполоснув их в тазе с водой. Так вот, однажды придворные решили подшутить над ним самим. Получив на то соизволение принца, известили шута, что принц был бы не против того, чтобы он женился. Более того, разрешил «справить свадьбу в его дворце», с участием шейхов всех окружных племен. Ничего не подозревая, шут, давно хотевший взять в жены одну девушку, договорился обо всем с ее отцом. Заплатил, как положено, калым. Когда же после свадебных гуляний «молодожены» удалились в отведенные им покои и, томимый страстью, шут снял чадру с «молодой жены», то увидел лицо смеющегося чернокожего раба. И тогда только понял, что и сватовство, и свадьба с участием шейхов и муллы, и богатый свадебный ужин – это всего лишь розыгрыш. И шут впал в такую меланхолию, так бедняга сник и исхудал, что принцу пришлось уже через несколько дней женить его по-настоящему (79).

О приезде в Йемен гостей из Москвы сразу же стало известно англичанам. Хотя ни один из них в Ходейде на тот момент уже не проживал, замечает В. Шнейдеров, «глаза и уши» у бриттов имелись в Йемене повсюду. Агентов было предостаточно. Они-то и донесли английским колониальным властям в Адене о появлении в Ходейде москвичей, тепло и радушно встреченных к тому же наследным принцем. И в «аравийском стане англичан в Адене» поднялся переполох. Прозевав россиян в Порт-Саиде, на пути в Ходейду, британцы «ломали голову» над тем, кто такие эти русские, с чем пожаловали в Йемен, с какой целью?! Когда же узнали, что москвичи «под видом кинодокументалистов» побывали еще и в Тихаме, у бедуинов племени бану зараник, которых англичане, также, к слову, как и итальянцы, обхаживали и использовали в своих политических целях в Йемене, то обеспокоились уже не на шутку (80).

Встревожились, кстати, и итальянцы. И все потому, что советско-йеменские отношения, активно начавшие развиваться в то время, могли навредить, как они считали, их довольно прибыльному бизнесу в этой стране, связанному, в том числе, с поставками оружия. Итальянский экспорт в Йемен носил, по выражению советских дипломатов, «крайне недоброкачественный характер». Мануфактуру они поставляли бракованную. Керосин, закупаемый, между прочим, в Батуми, – разбавленный. Оружие и автомобили – «устарелых образцов». Продавали же все это йеменцам втридорога (81).

Итальянские поставщики оружия, как информировали Москву представители «Востгосторга», «сумели всучить йеменцам», притом за «звонкую полноценную монету» (на сумму в 2 млн. долл. США), «много старья из своих арсеналов», в придачу со стареньким патронным заводиком, открытым ими в 1926 г. в Сана’а’ (82). Работал он на местной селитре и привозном свинце (83).

Во время пребывания советских кинодокументалистов в Ходейде произошел инцидент, тут же причисленный англичанами к «козням русских». Из Ходейды в Джидду, пишет В. Шнейдеров, должна была отправиться группа паломников, и в их числе – несколько видных йеменских чиновников. Когда, оказавшись на борту английского судна, сановники имама попросили предоставить в их распоряжение каюты первого класса, то капитан им в этой просьбе отказал. И все потому, что в нескольких из них расположились уже высокопоставленные служащие английских колониальных властей в Индии и Адене. Йеменцы, возмущенные и оскорбленные до глубины души, пароход сразу же покинули. О случившемся тотчас же доложили сыну имама, Сайфу ал-Исламу. Он распорядился всех йеменских паломников с парохода снять, а само судно незамедлительно из Ходейды выпроводить, «без груза и пассажиров». Все это обернулось для английской пароходной компании большими убытками.

Для доставки паломников в Джидду принц обратился за помощью к агенту «Востгосторга», представлявшему в то время и интересы «Совторгфлота». Попросил вызвать в Ходейду специальный пароход, и на нем отправил паломников.

Один торговец-индус, как следует из очерков В. Шнейдерова, «тесно связанный с британцами», попытался, было, сорвать рейс «Совторгфлота», а заодно и подзаработать. Затребовал из Адена другой английский пароход. Скинул даже цены на билеты. Но трюк не удался. Задумка не сработала. Принц, как потом выяснилось, приказал портовым властям отправлять йеменских паломников только на советских судах. Прибывший вскоре в Ходейду пароход «Ильич» и доставил йеменских пилигримов в Джидду, недорого и в срок (84).

Сотрудники «Востгосторга» поведали В. Шнейдерову еще одну забавную историю, связанную с совершавшим тогда регулярные рейсы в Ходейду – по пути в Джидду из Персидского залива – советским пароходом «Лус», получившим свое название в честь революционера. В арабском языке слово «лус» означает «вор», «мошенник». Торговцы Ходейды, слыша такое наименование судна, пользоваться его услугами отказывались. Делать было нечего, и судно пришлось переименовать (85).

Расставаясь с советскими кинодокументалистами, принц подарил им «шесть мешков зерен лучшего йеменского кофе». Долго потом, говорит В. Шнейдеров, «кофейный гостинец» принца напоминал им в Москве о гостеприимном Йемене (стандартный вес мешка составлял, к слову, толи 80, толи 100 килограммов).

Из Ходейды кинодокументалисты отправились в г. Сана’а’. Передвигались в сопровождении почетного караула конных гвардейцев, рассказывает В. Шнейдеров. В «проездной грамоте» принца, имевшейся у них на руках, содержалось повеление наместникам имама в городах и шейхам племен «не чинить русским в пути никаких задержек».

Повсюду, будь то в кофейнях или караван-сараях, где они останавливались, чтобы перекусить или отдохнуть, В. Шнейдеров, по его словам, обращал внимание на то, как вели себя йеменцы, как они принимали пищу. Кушать по-арабски, отмечает он, – это есть руками. Йеменцы считают, что «нож и вилка придают пище неприятный, металлический привкус». Еду со стола можно брать в «любом порядке», какую захочешь. В домах торговцев и шейхов, у которых им довелось побывать в гостях, продолжает В. Шнейдеров, после кофе обязательно подавали наргиле. В гостевых комнатах возжигали благовонный ‘уд. Непременным атрибутом церемониала приема гостей в жилищах йеменцев В. Шнейдеров называет потчевание их катом. С ветвями ката на больших медных подносах слуги обходили гостей по окончании трапезы. Во многих домах в Йемене В. Шнейдеров, с его слов, видел русские самовары. Притом не какие-нибудь, а работы тульских или уральских мастеров (86).

Делясь впечатлениями о посещении г. Сана’а’, В. Шнейдеров сообщает, что в одном из предместий города располагалось большое еврейское поселение, обнесенное высокой каменной стеной, «со своим базаром, маленькими огородами и узкими чистыми улицами, застроенными домами, но без внешних украшений», считавшихся привилегией коренных йеменцев. Называлось оно Карйа ал-йахуди (Деревня иудеев). На раскинувшейся посреди нее площади стояло помещение для стражи, следившей за соблюдением порядка. Евреи занимались в основном торговлей и ювелирным ремеслом. Поскольку и г. Сана’а’, и земли вокруг нее славились своими виноградниками, то иудеи делали вина, а в зимний период – настойки на изюме и меде. Торговать хмельными напитками в мусульманском Йемене не разрешалось. Еврея, уличенного в продаже вина, наказывали строго. Лиц своих еврейские женщины не скрывали. Как и у местных арабов, у евреев Йемена «существовало многоженство». Жен еврей мог иметь сколько угодно, «в зависимости от толщины кошелька».