И. П. Сенченко

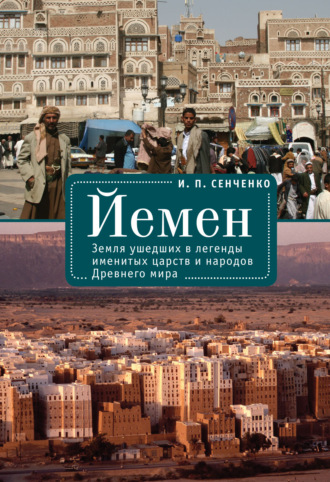

Йемен. Земля ушедших в легенды именитых царств и народов Древнего мира

Несмотря на материальное благополучие, жилось евреям в Йемене, по словам В. Шнейдерова, непросто. Они обязаны были носить «отличную от арабов одежду»; уступать им при встрече дорогу; «обгонять их только с правой стороны». Евреям запрещалось иметь при себе оружие и ездить верхом; сидеть в присутствии мусульман и занимать какие-либо чиновничьи должности. Но вот торговать – сколько угодно. Сам имам Йахйа, владыка Йемена, о котором

В. Шнейдеров отзывается как о богатейшем человеке в своем королевстве, крупнейшем землевладельце и маститом купце, и тот не гнушался вести торговые операции «через своих евреев» – ловких и пронырливых коммерсантов из Карйа ал-йахуди.

Никаких статистических данных о бюджете королевства, пишет В. Шнейдеров, он, как ни старался, собрать не смог. Все деньги поступали непосредственно в руки к имаму, в том числе «налоги с урожая (10 %), с золотых украшений, с наличного капитала», а также подушный налог с евреев – от одного до четырех талеров Марии Терезии в год («сообразно с имущественным положением коммерсанта»). Все ценности и сокровища страны хранились в подземелье дворца правителя, «в кованых железом сундуках».

По рыночной площади Старого города, куда они отправились для съемок, делится воспоминаниями в очерках «Эль-Йемен» В. Шнейдеров, бродил «ободранный старик-глашатай», оповещавший посетителей рынка о прибытии и отбытии караванов. Его смело можно было бы назвать «живой местной газетой», информировавшей жителей Сана’а’ о важнейших событиях в городе. «Под стенами главной городской мечети располагались мастерские шлифовщиков ценных камней», агата, оникса и халцедона. Отдельными рядами стояли «мастерские медников, шорников, портных, матрасников и оружейников». Дальше следовали лавки фруктовщиков, зеленщиков, мясников, старьевщиков и галантерейщиков. В центре рынка размещались склады оптовиков, «вершителей судеб рынка и торговли». Вокруг них – «стойки менял и ростовщиков». В местах торговли сельскохозяйственными продуктами продавали «жареную в масле саранчу», считавшуюся в тех краях «неплохим лакомством», а также «дрова» для очага – «высушенный и спрессованный в круглые лепешки навоз – по копейке за четыре штуки». Парами расхаживали по рынку полицейские. Груди их украшали «медные бляхи» с надписью «Канун» («Закон»).

Привлек к себе внимание В. Шнейдерова и район Бир ‘Азаб (Сладкий колодец), где проживали в прошлом турецкие чиновники, а впоследствии – йеменская знать. Походил он, по словам В. Шнейдерова, на «московские Сокольники». Дома там утопали в садах и огородах.

Если по тенистым улочкам Старого города, переполненным народом, передвигался высокопоставленный чиновник, сообщает В. Шнейдеров, то впереди него, разгоняя толпу, бежали скороходы; сбоку от его лошади семенил слуга, «державший в руке саблю хозяина». Замыкали процессию несколько пеших солдат-телохранителей.

Город Сана’а’ надежно защищали толстые оборонительные стены со сторожевыми башнями и семью воротами, выходившими на дороги, связывавшими столицу с провинциями страны. День и ночь у этих ворот несли охранно-пропускную вахту караульные-часовые.

Старый город вплотную примыкал к горе Джабаль Никкум, высотой около 3000 метров. Вершину ее венчала крепость. В пещерах на склонах этой горы размещались армейские казармы и склады. От христианского храма, возведенного некогда Абрахой, замечает В. Шнейдеров, не осталось и следа. Память о нем сохранилась лишь в преданиях.

Поделился в своих заметках о Йемене В. Шнейдеров и наблюдениями о том, как покидал соборную мечеть в Сана’а’ имам, в 1929 г., после пятничной молитвы, то есть спустя 166 лет после того, как аналогичную процессию описал К. Нибур. Городская площадь, всегда днем «многолюдная и крикливая», замечает В. Шнейдеров, перед выходом имама из мечети замолкает. «Войска берут на караул». Из-под крытой галереи мечети «вываливается толпа телохранителей». За ними, «прикрытый от солнца шелковым зеленым зонтом с золотой росписью», выходит имам. По правую руку от него – визирь; тут же министр иностранных дел, Рагиббей. Вслед за имамом и сановниками выкатывает «людская волна в разноцветных чалмах». Лица мужчин украшают бороды. К ступеням мечети подают «единственную в городе карету», приобретенную в Лондоне, в подарок имаму, известным местным купцом. Имам садится в карету. Гремит военный оркестр. Колышутся знамена. Впереди – телохранители; за ними – правитель в карете, сопровождаемый «виднейшими сановниками, едущими верхом на породистых лошадях». Далее – личная гвардия короля. За ней – отряды регулярных войск местного гарнизона и артиллерия. По бокам пышной процессии – жандармы (87).

Лики древних городов «Счастливой Аравии»

Йемен – это земля ушедших в легенды царств и народов Древнего мира, о которых с восхищением отзывались именитые историки и географы античности. Там властвовали великие правители, жили и творили знаменитые поэты и собиратели аравийской старины, оставившие потомкам увлекательные рассказы об истории становления таких красивейших городов Аравии, как Ма’риб и Сана’а’, Забид и Таиз, Шибам и Тарим, и многих других.

Люди и животные – бренны, говорят в племенах Йемена, а вот песок в пустыне, да скалы в горах и время – вечны. Время, однако, тоже бежит, добавляют аксакалы, и уходит, порой, бесследно. Песок же, струящийся сквозь пальцы, и нерушимые скалы, хранящие на себе следы ушедших времен, остаются. Потому-то символ времени в Аравийской пустыне – это песок, а в ее горных районах – скалы.

Снимая пласты песка и паутину времен с истории царств и народов Древнего Йемена, «колыбели арабов», знакомясь с содержанием обнаруженных там путешественниками и археологами и прочитанных специалистами храмовых надписей, зримо представляешь себе жизнь и быт городов Йемена его седого прошлого.

Клавдий Птолемей (ок. 90 – ок. 168) в своей «Географии», написанной в 150 г., сообщает о 218 поселениях в Аравии. Большую часть из них он причисляет к селам; и только шесть – к крупным мегаполисам, а именно: Мару (Ма’риб), Нагару (Наджран), Шаббату (Шабву), Малфу (Майфа’а), Сафар (Зафар) и Маокосмос (Карйа-эль-Фао). Все они располагались в южной части полуострова, где наиболее отчетливо проступают следы урбанизации Древней Аравии.

В словаре йеменцев, а вслед за ними и в речи других аравийцев, слово «город» («мадина») появилось довольно поздно. Вначале для обозначения городов арабы Аравии использовали слово «хаджар», что значит «камень», «твердыня».

Мегаполисы Древней Аравии, перечисленные Птолемеем, имели ярко выраженную самобытную градостроительную и монументальную архитектуру, равно как и отменно отлаженные механизмы власти. Главными торговыми партнерами этих мегаполисов выступали Петра и Пальмира, величайшие «караванные царства» Древнего Востока. Поскольку все аравийские мегаполисы тех лет лежали на торговых караванных путях и являлись местами проведения ярмарок, а значит – и «сосредоточения богатств», то их защищали мощные крепостные стены со сторожевыми башнями. С течением времени фортификационные сооружения в царствах Йемена, а потом и в других землях полуострова сделались зримыми метками крупных мест оседлости, центров торговой и культурной жизни Аравии.

Размеры крепостных стен в «местах власти» в царствах Древнего Йемена впечатляют. В Ма’рибе, столице Сабейского царства, длина защитных стен города составляла 4 500 метров; в Тимна’, столице царства Катабан, – 1850 метров; в Шабве, столице Хадрамаута, – 1500 метров. Высота городских стен в Йасилле, городе, вставшем на пути армии римлян во главе с Элием Галлом, двигавшейся на Ма’риб, превышала 14 метров.

Свои многоэтажные дома в городах и горных поселениях йеменцы именовали замками. Такие непреступные дома-замки с мощными деревянными входными дверями служили их владельцам хорошим убежищем и от набегов недружественных племен, и от нашествий иноземных захватчиков.

Три легендарных города Йемена включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а именно: Ма’риб, «колыбель» одной из древнейших цивилизаций человечества; Сана’а’, один из городов-старцев земли; и Шибам, «прародина» небоскребов, старейший в мире город «высоток».

О Марибе арабский географ ‘Абд ар-Рашид ал-Бакуви отзывался как о городе, давно ушедшем в легенды. Где о былой славе великого царства Сабейского напоминали уже в его время лишь развалины дворцов и храмов. Где каждое из сохранившихся, разбросанных вокруг руинированного города небольших поселений принадлежало не одному владыке, как прежде, а шейхам нескольких племен. Великий Ма’риб пал, пишет ал-Бакуви, затопленный водой, хлынувшей через размытую плотину. Крысы «точили плотину зубами», «рвали ее когтями» – и она «открылась, и затопила страну».

Ма’риб – это обитель «арабов утерянных», людей-гигантов, к потомкам которых предания арабов относят племена бану шаддад и бану на уф. Родоначальником бану шаддад своды йеменской старины называют могучего Шаддада ибн ‘Ада. Прославился он тем, что заложил Ирам, «город колонн». Величественный царский дворец, возведенный им в Ираме, окружал сад Джаннат ‘Адн, «сказочной, неземной красоты», поражавший гостей Шаддада различными «диковинками и чудесами». Такими, например, как фруктовые деревья с искусственными плодами и птицами на ветвях, а также клумбы с цветами, сделанными с использованием рубинов, изумрудов и других драгоценных камней. Подрагивая от дуновений ветра, «будто живые», они, наполненные благовониями и сладкими ароматами, источали запахи дивные, проникавшие далеко за ограду замка. Слухи о неземной красоте сада Шаддада будоражили воображение жителей царства. И прозвали они его райским, подобным Эдему.

Легенды гласят, что, отстроив Ирам, «осколок рая на земле», возгордился Шаддад без меры. Возомнил себя, смертного человека, Богом. И возжелал, чтобы и люди поклонялись ему как Богу. За что и был наказан Господом – «сражен молнией, пущенной в него с небес», когда, в окружении народа, намеревался торжественно въехать в чудный город свой (88).

Бану на’уф, другое знатное племя Ма’риба, славилось доблестью и отвагой своих воинов. В случае объявления войны, говорится в сказаниях, оно в течение суток могло «собрать и выставить под седлом не менее 12 тысяч мужчин». Женщины племени отличались «внешностью необыкновенно яркой»; были высокими и стройными. Носили на себе много украшений. Особенно браслетов: золотых – на руках и серебряных – на ногах.

Первым европейцем, специально прибывшим в Йемен, чтобы увидеть Ма’риб, был Том Арно, французский фармацевт, интересовавшийся пряностями царицы Савской и ее секретами составления аравийских ароматов. В июле 1843 года, под видом кочевника, он посетил Ма’риб и снял копии с 56 древних надписей.

В 1869 г. в Ма’рибе побывал, также выдавая себя за бедуина, другой француз, Жозеф Алеви, специалист по древним языкам и письменности. Ему удалось скопировать более 686 текстов, сохранившихся на руинах древних строений.

Третьим известным исследователем Ма’риба стал Эдуард Глазер из Богемии. В 1883 г. он, переодевшись в одежды йеменца-горца, предпринял путешествие в г. Сана’а’, а оттуда в Ма’риб, где тоже срисовал настенные письмена химйаритов. В Йемен, к слову, он наведывался четырежды (с 1882 по 1894 гг.).

Первыми европейцами, увидевшими Ма’риб, йеменские хроники называют двух иберийских иезуитов, высадившихся в 1590 г. на побережье Хадрамаута. В соответствии с распоряжением османского генерал-губернатора Йемена их доставили для встречи и беседы с ним в Сана’а’, население которого составляло в то время, по их словам, не более 12 тыс. человек. Добирались на верблюдах. По пути следования побывали в Ма’рибе.

Столицу Йемена, Сана’а’, претендующую на звание одного из самых древних городов мира, именитые арабские историки и географы, а также прославленные путешественники называли «архитектурным чудом Аравии». Именно там, по их мнению, располагались самые красивые в Древней Аравии замки, дворцы и храмы.

В описании арабского географа ‘А6д ар-Рашида ал-Бакуви, г. Сана’а’ – это «самый благоустроенный из городов Йемена»; место, похожее на Дамаск «обилием садов и разнообразием фруктов», где насчитывалось 24 сорта винограда «высокого качества». Имелись там, сказывает ал-Бакуви, и «йеменские белые квасцы, и желтое дерево (ал-варс)», которое он именует «индийским шафраном» (89).

Сана’а’, вторит словам ал-Бакуви об этом городе знаменитый арабский историк и географ Абу-л-Фида’ (1273–1331), «очень походит на Дамаск, и обилием воды, и множеством насаждений».

Замок-дворец владык Йемена с древним языческим храмом внутри, рассказывает ал-Бакуви, возвышался на горе Гумдан. Она-то и дала название этому величественному сооружению. Дворцово-храмовый комплекс Гумдан, вошедший в предания племен Южной Аравии и в своды йеменской старины, был разрушен по указанию халифа ‘Усмана ибн ал-‘Аффана (90).

Сана’а’ опоясана цепью гор, высотой в 3000 метров (Джабаль Хазар, Джабаль Никкум, Джабаль Сабур, и др.). Плато, на котором расположен город, йеменцы и по сей день, как и их далекие предки, называют Матерью Вселенной (Умм ад-Дуньйа) и Престолом Йемена (Курсий-эль-Йаман.).

По легенде, первое поселение, на месте которого вырос со временем г. Сана’а’, основал Сим, любимый сын Ноя. Вначале он выбрал для застройки участок земли чуть западнее нынешнего местоположения города. Когда же начал приготовления к строительству, то с небес неожиданно спустились голуби, и, подхватив лежавшие на земле шнуры (.мыкраны) и колья для разметки, перенесли их восточнее. Сим расценил это как знак-послание Господа, и заложил поселение на том месте, что указали птицы. Нынешнее название столицы Йемена известно с I в. до н. э. До этого город именовался ‘Азалом (происходит от имени ‘Узал, которое носил шестой сын Кахтана, родоначальника племен Южной Аравии).

Старый город (Сана’а’-эль-Кадим) разбит на кварталы, носящие названия расположенных в них рынков: Сук-эль-хинна (Рынок хны), к примеру, или Сук джамбийа (Рынок джамбия, то есть рынок знаменитых йеменских кинжалов). Последний из них и по сей день специализируется на изготовлении и продаже джамбий, обязательного элемента повседневного костюма йеменца и знака мужского достоинства коренного жителя этой страны.

Заморские купцы отзывались о г. Сана’а’ как о крупном центре торговли, «пристанище ремесленников» и «обители книготорговцев и писцов». Город славился крепко спаянными профессиональными артелями золотых дел мастеров, кожевенников и сапожников, изготовителей седел и сбруй, резчиков по камню, кузнецов и оружейников. Писцы, по воспоминаниям европейских негоциантов, передвигаясь по улочкам города, несли письменные принадлежности, убранные, порой, в серебряные футляры, столь же горделиво и величаво, как воины-горцы свои доспехи и оружие.

Первую газету на Аравийском полуострове начали издавать, кстати, в г. Сана’а’, в 1877 г.

Итальянский исследователь Йемена Рензо Манзони, посещавший Йемен в 1880 г., сообщает, что въездные ворота в г. Сана’а’ с восходом солнца отворяли, а с заходом – наглухо запирали. Торговцы, прибывавшие в город, размещались в караван-сараях. Товары свои выставляли на десяти специализированных рынках: хлебном, к примеру, фруктовом или золотом. При этом они их не только продавали, но и обменивали, один на другой.

Южные ворота города йеменцы и по сей день называют Воротами Йемена (Баб-эль-Йаман), а северные – Вратами Рима (Баб-эль-Рум), переименованными, к слову, турками, во времена их владычества в этой стране, в Ворота Константинополя.

В начале XX века в городе Сана’а’ насчитывалось 103 мечети, в том числе 46 – в Старом городе. Но только в 26-ти из них имелись минареты. Дело в том, что в первые годы ислама мечети в Йемене, как и везде в Аравии, строили без минаретов. Мусульман на молитвы муэдзины (муаззины) призывали с крыш мечетей. Начало этой традиции в исламе положил Билал ибн Раббах, больше известный как Билал ал-Хабаши, то есть Билал Абиссинец. Человек этот, выкупленный из неволи и отпущенный на свободу Абу Бакром, первым «праведным» халифом, говорится в преданиях, обладал «сильным голосом». Своды аравийской старины называют его первым в истории ислама муаззином (служителем мечети, провозглашающим азан, то есть призыв мусульман на молитву).

Дело было так. На восьмом году хиджры (в 630 г.) к ногам Посланника Аллаха склонилась Мекка, откуда в 622 г. Пророк Мухаммад вместе со своими сподвижниками переселился (совершил хиджру) в Йасриб (Медину), преследуемый курайшитами. Армия мусульман, насчитывавшая, по словам Ибн Исхака (704–768), арабского историка, автора самой ранней биографии Пророка Мухаммада, около десяти тысяч человек, взяла город почти без боя. Вступив в Священную Мекку, Пророк проследовал к Ка’абе. Совершил таваф, семикратный обход Дома Аллаха, вошел в Храм и принялся очищать Ка’абу от символов язычества. Каменные идолы-истуканы, находившиеся внутри Ка’абы и вокруг нее, были порушены и разбиты, а деревянные – сожжены. Рисунки на стенах Храма с изображениями ангелов в образе красивых женщин – стерты. Очистив Ка’абу и выйдя из нее, Пророк Мухаммад произнес вошедшие в Коран слова о том, что «Пришла истина и исчезла ложь; поистине, ложь исчезающая!». Затем Пророк подозвал к себе Билала, первого муаззина мусульман, и распорядился призвать правоверных к молитве. Что тот и сделал, с крыши Ка’абы (91).

Со временем Билал стал одним из самых уважаемых среди мусульман сподвижников Пророка Мухаммада. Однако после смерти Посланника Аллаха, как гласят сказания, «замолчал, и больше правоверных к молитве не призывал». Нарушил обет молчания, данный им по усопшему Пророку, только однажды, в апреле 637 г., когда мусульмане захватили Иерусалим. Тогда халиф ‘Умар, направляясь в Священный город для принятия капитуляции, лично обратился к Билалу с просьбой «нарушить молчание» и провозгласить азан, напомнив воинам-мусульманам о временах их Пророка (92). Умер Билал в Дамаске, в 641 году. И с тех пор искусного муаззина с громким и красивым голосом часто величают в Аравии Билалом.

Большая мечеть в городе Сана’а’ (Масджид ал-Джамиа’ ал-Ка-бир) – одна из старейших в мусульманском мире. Была поставлена по воле самого Пророка, и расширена в 705 году. При ее сооружении, как повествуют сказания йеменцев, использовали камни руинированного христианского кафедрального собора Калис, возведенного во времена Абрахи, эфиопского правителя Йемена (532–570), вошедшего в анналы истории арабов Аравии походом со слонами на Мекку (570 г.). Когда же в 705 г. Большую мечеть «поправляли», то камни, требовавшиеся для работ, брали с разрушенного дворцово-храмового комплекса Гумдан, одного из архитектурных «чудес» Древнего Востока.

В библиотеке Большой мечети хранится древний рукописный Коран (на 540 пергаментных страницах) времен праведного халифа ‘Усмана ибн ал-‘Аффана (?-656). Смотрители библиотеки рассказывают, что писать его начал ‘Али ибн Абу Талиб (?-661), а дописывал Зайд ибн Сабит. И что долгое время, до середины 1950-х годов, Коран этот, со следами крови на нем, находился в популярной среди горожан мечети имени праведного халифа ‘Али. Что касается следов крови, то, со слов местных краеведов, дело было так. Халиф ‘Али, встав у руля власти в Халифате, назначил наместником Йемена ‘Абд Аллаха ибн ‘Аббаса, передавшего впоследствии надзор за Йеменом своему брату, детей которого убил военачальник войска, направленного в Йемен первым халифом из династии Омейя-дов (‘Умаййидов), правившей Халифатом (661–750 гг.) из Дамаска. Убийство детей произошло, когда они вместе с их учителем читали этот самый Коран, на котором сохранились капли их крови.

Йеменцы-горцы, принадлежащие к шиитам, среди которых доминируют зейдиты, высоко почитают праведного халифа ‘Али, ставшего, по велению судьбы, одним из тех, кто привнес ислам в Йемен. Достаточно сказать, что на красном полотнище стяга зейдитских королей Йемена был изображен обоюдоострый меч ‘Али («меч ислама», который ему пожаловал за подвиги в сражениях за веру сам Пророк Мухаммад), с рукояткой, обращенной к древку, и с пятью звездами белого цвета.

В восточной части Старого города находится мечеть Салаха ад-Дина, датируемая XIII веком.

Исторический центр города Сана’а’ представлен цитаделью Каср-эль-Сила. Построили ее в VII веке; и она стала зримым символом утверждения в Йемене ислама.

В г. Сана’а’, если верить краеведам, сохранилось шесть тысяч домов XI века и 14 древних общественных бань.

Джон Джордан, первый англичанин, побывавший в г. Сана’а’ в 1609 г., рассказывал, что среди населения города были греки и армяне, евреи и индусы, и даже русские; что действовал институт заложников.

Сана’а’ – это город, где жила и помогала в управлении Йеменом своему мужу прекрасная и мудрая королева ‘Арва бинт Ахмад. В Йемене она столь же почитаема, как и царица Билкис, властительница царства Сабейского, умом и красотой своей пленившая царя Соломона. Скончалась ‘Арва в 1138 г. Тело ее покоится в гробнице, расположенной в одной из красивейших мечетей Йемена в городе Джибла, куда муж ее, Мукаррам Ахмад (властвовал в 1081–1091 гг.) перенес столицу из Сана’а’ (ок. 1088). Сохранились там и развалины некогда величественного замка владычицы ‘Арвы (она правила оттуда Йеменом после смерти мужа). В нем насчитывалось 360 комнат, в каждой из которых, как сказывают предания, правительница проводила по одному дню в году.

В одном переходе от Сана’а’, повествует арабский географ ал-Бакуви, располагалось селение Мукра, широко известное среди торговцев своими мастерами по изготовлению стрел «отличного качества» (93).

С восхищением арабские историки и «землеописатели» прошлого, а также прославленные исследователи-портретисты Йемена отзывались о Шибаме.

Город Шибам, «глаз Хадрамаута», как часто называют Шибам местные жители, с возведенными в нем семи, восьми и десятиэтажными домами-башнями, возник в IV в. до н. э., на руинах еще более древнего поселения. В наше время Шибам журналисты часто именуют «Манхэттеном пустыни». Тамошние «высотки» с мощными входными деревянными дверями, деревянными запорами-замками и ключами, сделанными по старинке из дерева, переносят путешественника и исследователя во времена седого прошлого Хадрамаута, «земель благовоний».

Пятьсот тесно прижавшихся друг к другу «аравийских небоскребов» в Шибаме достигают 20–25 метров в высоту. Самое высокое здание, «ростом в восемь этажей», по выражению местных жителей, составляет 30 метров. В каждом квартале Шибама – своя мечеть. Старейшая из них – Масджид Джамиа’ (возведена в 753 г. и перестроена в XIV в.). У городских ворот располагается сохранившийся во времени удивительной красоты дворец правителей того края.

Из истории Йемена известно, что Шибам находился на границе двух султанатов – Эль-Ку’айти и Эль-Касирийа (в ряде источников он фигурирует как Эль-Касири), постоянно враждовавших друг с другом. Война, вспыхнувшая между ними из-за Шибама в 1830 г., продолжалась 27 лет. Верх в ней одержал султанат Эль-Ку’айти.

Высокие дома с крепкими входными дверями, узенькими лестницами и винтовыми переходами служили для жителей города надежными крепостями-убежищами. Престиж семьи в Шибаме, что интересно, и сегодня определяется высотой принадлежащего ей дома. Чем выше жилище, чем больше в нем этажей, – тем богаче и знатнее семья, и тем весомее ее роль и место в общине.

Описывая Шибам с «сильной цитаделью на склоне горы того же названия», арабский географ Мухаммад ал-Идриси (1099–1165) не преминул сказать несколько слов и о «покоящейся подле

Шибама и Тарима могиле пророка Худа» – Кабр Наби Алла Худ (гробница над его могилой возведена в 1673 г.). Посланный Аллахом к ‘адитам, «арабам первородным», сообщают предания арабов Южной Аравии, он терпеливо, в течение 70 лет, пытался наставить их на путь истинный, призывал уверовать в Бога Единого. Но не вняли ‘адиты проповедям пророка Худа – и погубил их Господь, «стер с лица земли» (94).

Другим знатным городом Хадрамаута арабский историк и географ Абу-л-Фида’ (1273–1331) называет Тарим (илибам и шарим – имена двух крупных родоплеменных кланов, стоявших у основания городов).

Тарим, лежащий в 30 милях от Шибама, до XV столетия являлся столицей Хадрамаута и считался одним из интеллектуальных центров Йемена. Город известен своей библиотекой (Мактаба ал-Ахкаф) с редкими книгами и пятью тысячами рукописями; мечетью Эль-Михдар, с самым высоким в Южной Аравии минаретом (65 метров); и величественным дворцом семейства Аль Каф. Привлекает к себе Тарим внимание исследователей и выстроенными в нем домами с вырезанными на их дверях семейно-родовыми знаками-метками (васмами) владельцев и изречениями из Корана.

Двери в частных домах в Аравии, к сведению читателя, имеют для истинного аравийца не только материально-художественную, но и духовно-историческую и родоплеменную ценность. Они могут поведать внимательному человеку, знающему арабский язык и знакомому с обычаями и традициями аравийцев, кое-что и о самом хозяине жилища. Надо только внимательно прочесть вырезанный на двери айат («стих») из Корана, точно отражающий и характер, и жизненные принципы владельца дома. Отсюда – и бытующая среди арабов Аравии поговорка: «Дом познается по двери».

В Йемене мастера-резчики «лиц дома», как местные жители величали в прошлом плотников, специализировавшихся на изготовлении дверей, пользовались почетом и уважением. Строя новый дом, йеменец и сегодня обязательно забирает с собой из старого жилища «двери предков». Многим из них, особенно наружным, сто и более лет. Находясь в Йемене, следует помнить об этом, и не забывать поинтересоваться у хозяина дома «судьбой двери его жилища». Поверьте, в ответ на заданный вопрос можно услышать много интересного.

Ал-Бакуви отзывался о Тариме и Шибаме как о двух крупнейших городах Хадрамаута, «древней страны, что восточнее Адена», известной своими благовониями, гробницей пророка Худа и «высоким замком», который построил Са’ид ибн ‘Ад, «человек огромного роста». Сказывают, пишет ал-Бакуви, что в землях Хадрамаута и плоды фруктовых деревьев, и зерна злаковых растений были в прошлом невероятно большими; что нашли там как-то сосуд «с пшеничным колосом», каждое зерно на котором – величиной «с куриное яйцо» (95).

Описывая Забид, столицу Йемена в XIII–XV веках, город древний и знатный, многие именитые исследователи Йемена отмечали, что славился он, прежде всего, своей исламской академией. В наши дни сами йеменцы говорят о Забиде, как о третьем, после Мекки и Медины, духовном центре мусульман Аравии. Здесь находится знаменитая мечеть Масджид ал-Аша’р, пятая по счету, которую возвели в Аравии, в «колыбели ислама», во времена Пророка Мухаммада.

Забид – это один из «центров знаний» арабов Древней Аравии, место, где родилась алгебра (в начале IX столетия), на века прославившая имя арабского ученого ал-Джазари. Здесь трудился (в должности знаменитого на весь Арабский Восток Дома манускриптов) великий ‘Арафат ал-Хадрами, больше известный как Ибн Халдун (1332–1406), арабский историк, философ и мыслитель, сумевший восхитить своими «познаниями стран и народов Востока» самого Тамерлана, который встречался и беседовал с ним в захваченном им Дамаске (семья ал-Хадрами, к слову, была родом из Хадрамаута). Влечет к себе востоковедов-арабистов Забид и в наши дни. И неслучайно. Здесь насчитывается 22 частных библиотеки с древними, или с «седыми» в речи йеменцев, манускриптами. Сохранился и древний гостевой дворец имамов (правителей) Йемена – Дар ад-Дийафа, и старинная мечеть, и знаменитый исламский университет, и широко известный в свое время во всей Аравии рынок пряностей. Город в прошлом окружали мощные оборонительные стены, частью сохранившиеся и поныне, с четырьмя въездными воротами.

Славился Забида и своими плодородными землями, и поэтому район Забида жители Тихамы называли Малой Индией (Хинд ас-сагира).

Следует, думается, сказать несколько слов в нашем кратком обзоре древних метрополий Йемена и о небольшом городке Салук. Прославился он тем, сообщает ал-Бакуви, что жили в нем ювелиры и ремесленники. Одни изготавливали удивительные по красоте ювелирные украшения, а другие – широко востребованные в племенах Аравии прочные и легкие кольчуги. Известно это место и тем, отмечает ал-Бакуви, что там разводили собак особой породы, самок которых «покрывали волки» (96).

Практически во всех работах арабских историков и географов прошлого упоминается Наджран, главный город одноименного края. Ал-Бакуви, к примеру, сказывает о нем так. Наджран – это «одна из областей Йемена со стороны Мекки. Город Наджран построил Наджран ибн Зайдан ибн Саба’ ибн Йашджуб». Там «стояла Ка’ба Наджрана, которую возвел ‘Абд ал-Мудан ибн ар-Раййан ал-Хари-си», – «в противовес» Ка’абе в Мекке. В Наджране располагалась резиденция христианских епископов. Оттуда родом – ‘Абд Аллах ибн ан-Намир, «глава христианских мучеников Наджрана», сожженных во рву принявшим иудаизм йеменским царем Зу Нувасом (97). Об этой страничке в истории Древнего Йемена мы еще обстоятельно расскажем читателю в одной из последующих частей предлагаемой его вниманию книги.