И. П. Сенченко

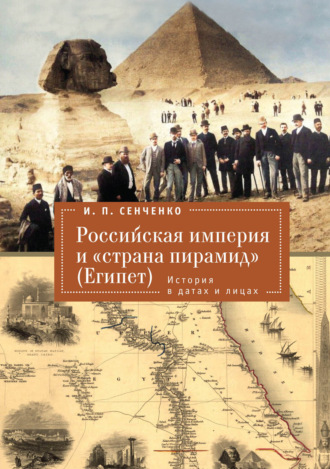

Российская империя и «страна пирамид» (Египет). История в датах и лицах

Часть IV

Годы 1787–1817

История в датах и лицах

Со времени закрытия российского генерального консульства в Александрии (19.09.1787) и по 1791 год включительно нашего дипломатического представителя в Египте не было.

Этот период в истории Египта ознаменовался несколькими событиями. Во-первых, страшной эпидемией чумы, охватившей всю страну и забравшей тысячи жизней, в том числе Исмаила-паши (правил 1788–1789, 1789–1791), бейлербея (правителя) Египта, ставленника турок, и многих его сторонников из мамлюков. И, во-вторых, прибытием в Каир, получив прощение султана, Ибрахим-бея и Мурад-бея, и возвращением в их руки верховной власти в Египте.

Новый этап правления их дуумвирата историки-египтологи называют мало результативным и даже деструктивным. Так, ко времени вторжения в «земли фараонов и пирамид» (июль 1798 г.) экспедиционного корпуса Наполеона многие процветавшие прежде города, те же Думьята и Розетта, потеряли более половины своей популяции. Население Каира сократилось на 40 тысяч человек. Александрия одряхлела настолько, что представляла собой зачахший, полуразрушенный провинциальный городок.

В 1792 г. российское генеральное консульство возобновило свою деятельность, но уже в Каире. В Александрии действовало консульство; руководил им (1792–1820) А. Бучианти. Генеральное консульство возглавил Карло Россетти (1736–1820); оставался на этом посту, с перерывом в 1809–1810 гг., по 1817 год.

Будучи негоциантом, дела свои венецианец Россетти вел умно и успешно. Свидетельством тому тот факт, что он являлся поставщиком Двора правителя Египта Али-бея аль-Кабира (1768–1773). Оставался таковым и при нескольких последующих правителях, вплоть до 1783 года. По поручению Али-бея, что указывает на то, что он выступал его доверенным лицом, Россетти обращался к графу А. Г. Орлову с просьбой о предоставлении помощи и поддержки в борьбе с Портой за обретение независимости Египта. Орлов, как повествуют архивные документы, поставил условием оказания такой помощи (Россия вела тогда войну с Османской империей) становление Али-бея под вассалитет императрицы Екатерины II. Сделать это Али-бей отказался.

В 1792 г., являясь консулом Австрии в Египте, Россетти возглавил также российское генеральное консульство. Управлял еще и делами британского консульства во время отсутствия в стране консула-англичанина, что говорит о том, что человеком в Каире он слыл влиятельным и авторитетным, с нужными для работы на посту консула связями среди мамлюков, а также с чиновниками в администрациях городов и с торговцами.

С обращением об «исходотайствовании ему места российского генерального консула в Египте» Россетти обращался к Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. В письме по данному вопросу на имя Александра Андреевича Безбородко, фактически управлявшего в то время внешнеполитическим ведомством России, наш полководец указывал, что «по сильному влиянию его [Россетти] в Египте …, коим он пользуется, мог бы быть весьма полезен он в такой должности и для торговли нашей. Назначив же другого в Египет, возбудим токмо ненависть просителя супротив него и вредное между ними соперничество. Долговременное пребывание [его в Египте], знание обычаев и уважение жителей, конечно, дает Россетию [Россетти] знатное преимущество над кем бы то ни было другим, имеющим звание российского консула»59.

В 1796 г. Каир с партией товаров посетил русский торговец сукном Осип Иванов.

Одним из важнейших событий в истории Египта во время деятельности там Карло Россетти в качестве главы российского генерального консульства стал «египетский поход» Наполеона (июль 1798 – август 1801 гг.).

Задача экспедиции Бонапарта (1769–1821) в «страну пирамид» состояла в том, чтобы овладеть Египтом. Постановка Египта под власть Франции, как планировало правительство Директории, имела целью не только повесить «французский замок» на самом коротком пути Англии в Индию, но и сделать Египет плацдармом для броска в Индию, дабы забрать это богатейшее заморское владение Британской империи в свои руки. В Париже исходили из того, что подпадание Египта под власть Франции содействует наращиванию французской торговли с Востоком – откроет новые рынки для французских товаров.

19 мая 1798 г. экспедиционный корпус генерала Наполеона Бонапарта, численностью около 36 тысяч человек, на 309 транспортных судах в сопровождении 55 боевых кораблей под командованием вице-адмирала Ф. Брюэса, отправился из Тулона. Для изучения страны Бонапарт привез с собой в Египет 151 члена Комиссии по искусствам и наукам: ученых, исследователей, инженеров и техников. По пути в Александрию Наполеон захватил (12 июня) остров Мальта. В ночь на 2 июля его армия высадилась в Александрии и двинулась на Каир. Обороной Египта занимался Мурад-бей. Первая сшибка французов с египтянами произошла 13 июля, у деревушки Шубра Хит, и поэтому вошла в анналы истории как «битва при Шубра Хите». Там Мурад-бей перегородил железной цепью Нил, поставил корабли с пушками, а по обоим берегам реки расположил конницу и пехоту. Верх в первом столкновении двух армий одержали французы. Не сопутствовала удача мамлюкам и в следующем сражении (21 июля) – в схватке под Гизой или в «битве у пирамид», как она фигурирует в хрониках Египта. Мамлюки потеряли три тысячи человек, а французы – не более трехсот. 24 июля Наполеон Бонапарт вошел в Каир, и французы учинили там тотальный грабеж.

Негативно на состоянии дел Бонапарта в Египте отразилось поражение французского флота в сражении с эскадрой адмирала Нельсона в Абукирской бухте (01–03.08.1798), когда из 15 французских кораблей уцелели только четыре, уйдя на Мальту. Это лишило Бонапарта возможности получать, когда требовалось, подкрепление, равно как и боеприпасы из Франции.

Находясь в Египте, Наполеон разыгрывал из себя почитателя ислама. Ходил в арабских одеждах – с чалмой на голове и в халате. Посещал по пятницам мечеть. И даже поставил громкий политический спектакль, как шутят историки, с обращением одного из своих генералов, Жака Мену (1750–1810), в ислам, взявшего после принятия ислама имя ‘Абд Аллах (Раб Аллаха). Дело было так. В 1797 г. генерал Мену, губернатор египетского города Розетта, влюбился в тамошнюю молодую египтянку, дочь банщика. Отец соглашался отдать ее в жены Мену только в случае принятия им ислама. Наполеон, воспользовавшись данным обстоятельством, обращение в ислам своего генерала, прибывшего в Каир, чтобы посоветоваться с ним, поддержал и распорядился устроить пышные свадебные торжества. Мусульманское население города восприняло все происшедшее с восторгом. Ведь мусульманка Розетты обратила в ислам одного из ближайших сподвижников самого Бунупарта-паши, как египтяне называли Наполеона. Сделавшись первой дамой в городе, жена Жака Мену по-прежнему продолжала ходить в ближайшую к дому общественную баню (в установленные женские дни и часы) – для встреч с подругами и знакомыми женщинами. В разговорах с ней они интересовались, как ей живется с мужем-европейцем. Чисто по-французски, отвечала она. Говорила, что он подает ей руку, когда она выходит из кареты; предоставляет лучшее место за столом и лично кладет на тарелку лучшие куски мяса, приготовленного к обеду; и даже поднимает платок, когда она роняет его на пол. Своими рассказами о деликатном и почтительном обращении с ней супруга, госпожа Мену «до того вскружила голову своим приятельницам», что они решили обратиться к Султану Кабиру (Великому Султану, то есть к Наполеону) от имени всех женщин города с прошением. Писали, как сообщает об этом и Клот-бей, об ожидаемом ими с его стороны «внушении мужьям-арабам», чтобы и они «обращались с женами своими так же вежливо и ласково, как генерал ‘Абд Аллах [Жак Мену] со своей супругой»60.

Захватив Египет, Наполеон стал планировать поход в Индию, в «восточную сокровищницу» Британской империи, – через Красное море, с заходом по пути следования в порты Моха (Йемен) и Маскат (Оман). Имея в виду создать в Южной Аравии опорный пункт для «прыжка в Индию», пытался навести «мосты взаимопонимания» с правителем Маската. В личном послании, направленном владыке Омана, предлагал ему дружбу, сотрудничество и широкие льготы для оманских торговых судов в портах Египта. «Пишу Вам это письмо, дабы лично уведомить Вас о том, – говорилось в послании Наполеона, – что Вам, думается, уже и так известно, а именно то, что французские войска заняли Египет. Считая Вас нашим другом, хотел бы заверить Вас в искреннем желании взять под защиту суда страны Вашей, а также сообщить, что Вы, не боясь, посылать их можете к берегам египетским, где отныне негоцианты Ваши беспрепятственно вести торговлю могут»61.

Внимание Бонапарта к Маскату объяснялось географическим положением Омана, а также тем, что Оман располагал тогда довольно мощным для своего времени военно-морским флотом, состоявшим из 50 фрегатов. Немаловажное значение имело и то, что во владениях Омана в Прибрежной Аравии находились удобные гавани и бухты, а мореходы Омана славились отменным знанием морских путей в Индийском океане.

Агенты англичан в Египте доносили, что, планируя «индийский поход», Наполеон установил контакты не только с султаном Маската, но и с «мятежным магараджей Майсура», и вошел в отношения с шарифом Мекки.

Англичанам, проявившим бдительность, удалось перехватить в Мохе, в йеменском порту на побережье Красного моря, письмо Бонапарта, адресованное правителю Омана. Ознакомившись с его содержанием, они предприняли ряд срочных мер по недопущению сближения Маската с Парижем. Так, 2 октября 1798 г., при участии резидента Английской Ост-Индской компании в Бу-Шахре, Мирзы Али-хана, британцы смогли заключить с оманским султаном договор, согласно которому, правитель Омана обязался «французов у себя не привечать».

«Французская грозовая туча», замаячившая на Востоке, требовала от Англии незамедлительных действий, жестких и решительных. Тем более что в декабре 1798 г. возникла угроза захвата французами Баб-эль-Мандебского пролива. «Тень Наполеона», нависшая над владениями Англии в Индии и другими землями в Индийском океане, а также «рост его обаяния среди арабов Аравии», как сообщали российские дипломаты, подтолкнул англичан к контрдействиям. Разгром адмиралом Нельсоном французского флота в Абукирской бухте и захват английским экспедиционным корпусом важного в стратегическом отношении острова Перим в Баб-эль-Мандебском проливе поставили крест на планах Наполеона проникнуть в Индию из Египта через «двери» Красного моря. Англичане заколотили их, наглухо и надолго62.

Выходя за рамки повествования о «египетском походе» Наполеона, но абсолютно в русле рассматриваемой нами темы, скажем, что «нанести удар английскому владычеству в Индии» и «обрести жемчужину британской короны», то есть завоевать Индию, Наполеон мечтал всегда. Грезил о том, как сказывал, и не раз, чтобы «восстановить Великую Францию», павшую в войнах XVIII столетия, и «уничтожить Великую Британию, которая возникла на ее развалинах». Став императором Франции, вновь задался мыслью о походе в Индию, но уже не через Красное море, как прежде, закрытое для него англичанами, а через Месопотамию и Персидский залив. Занялся данным вопросом с присущим ему азартом. План Бонапарта состоял в том, как следует из донесений российских дипломатов, чтобы по Евфрату и Шатт-эль-Арабу выйти к побережью Персидского залива, и, «превратив Бассору [Басру] в сборочное место для французской армии», выступить оттуда в поход на Индию. Передвигаться намеревался либо по суше (при содействии и с согласия персов), либо по морю (с помощью и при поддержке арабов Океанской Аравии).

Центром по сбору информации, необходимой для подготовки «индийской экспедиции», по дерзости и масштабу под стать «индийскому походу» Александра Македонского, выступало французское генеральное консульство в Багдаде, «око Наполеона» в Месопотамии, Аравии и в Персидском заливе. Именно оттуда тайные агенты Наполеона вели работу по установлению отношений с ваххабитами Неджда и с курдами Мосульского вилайета, а также с профранцузски настроенными племенами в шейхствах Аш-Шамал (нынешние ОАЭ), в Йемене и Омане.

По личному распоряжению Бонапарта генеральный консул Франции в Багдаде старался наладить переписку императора с эмиром Неджда. Задумка не удалась. В этом деле удача французам не сопутствовала. Дальше обмена любезностями и подарками (консул направил эмиру ружье с прикладом, богато инкрустированным драгоценными камнями) дело не пошло. Расположения к себе предводителя ваххабитов французы не добились, и диалог Наполеона с их эмиром, на который в Париже возлагали большие надежды, так и не состоялся63.

Возвращаясь к рассказу о «египетском походе» Наполеона, отметим, что, вторгнувшись в Египет и взяв власть в этой стране в свои руки, французы обложили все города и деревни тамошние тяжелой данью, которая превышала даже поборы мамлюков. По сути, местных жителей обязали оплачивать кампанию французов по захвату Египта, их собственной страны. Поэтому когда в сентябре 1798 г. турецкий султан Селим III объявил войну Франции, то в Египте вспыхнуло крупное антифранцузское восстание (21–23 октября 1798 г.), забравшее жизни около трех сотен французов, в том числе генерала Доминик-Мартена Дюпюи и адъютанта Бонапарта (Юзефа Сулковского). «Смуту египетскую» Бонапарт погасил, крайне жестоко. Мятежные кварталы Каира с возведенными там баррикадами подавил огнем из пушек, установленных в Каирской цитадели. Полегли почти пять тысяч восставших горожан и около одной тысячи получили ранения. Шестерых вождей восстания обезглавили – на площади напротив мечети аль-Азхар, центра народного восстания. Головы их, насадив на пики, французы носили по улицам Каира, демонстрируя жителям города, что ожидает их в случае неповиновения французским властям.

Заключив в начале 1799 г. союз с Россией и Англией, турецкий султан Селим III двинул свои войска через Сирию на Египет. Имея в виду стреножить наступление османов, Бонапарт в феврале 1799 г. во главе 13-тысячной армии проследовал через Палестину (вступил в Газу 26 февраля) в Южную Сирию. Успехом «сирийский поход» Наполеона не увенчался. Овладев по пути Яффой (07.03.1799) и Хайфой, и осадив 18 марта крепость Акка, он ее после двухмесячной осады и неудачного штурма (21 мая) взять так и не смог, и возвратился в Каир (14.06.1799).

Несмотря на победу, одержанную при Абукире (25.07.1799) над британо-турецким десантом, положение французской армии в Египте оставалось тяжелым. Более того, – усугублялось неудачами Франции в Италии. Итальянский поход 1799 г., организованный 2-й антифранцузской коалицией, закончился для французов изгнанием их почти из всей Италии, а Средиземноморский поход 1798-1800 годов – потерей ими Ионических островов.

Неудачи Директории в Европе подтолкнули Бонапарта к тому, что он Египет покинул (22 августа 1799 г., в сопровождении генералов Бартье, Ланна и нескольких других, на фрегатах «Ла-Коррьер» и «Мюрион») и возвратился во Францию. Командование французской армией в Египте передал генералу Жану-Батисту Клеберу (1753–1800). Понимая неотвратимость исхода французов из Египта, генерал Клебер пошел на переговоры с англичанами и турками, которые обещали ему предоставить суда для перевозки французских войск на родину, и заключил с ними конвенцию о перемирии (в Эль-Арише, 24 января 1800 г.). Но на последовавшее затем требование англичан разоружить армию, ответил отказом – и военные действия возобновились. 20 марта 1800 г. в битве у развалин древнего города Гелиополиса турецкую армию, пришедшую из Сирии, Клебер разгромил. Но вскоре ушел из жизни и сам (14.06.1800) – от руки подосланного к нему турками убийцы, Сулеймана Халаби, который проник в его резиденцию в Каире и нанес ему несколько смертельных ударов кинжалом.

К слову сказать, Мурад-бей (1750–1801), прославленный вождь египетских мамлюков, бежавший после поражения от армии Наполеона в битве у пирамид (21.07.1798) в Верхний Египет и организовавший там повстанческое движение, узнав об Эль- Аришинской конвенции, решил объединиться с французами. Повстречался с генералом Клебером и заключил с ним мир.

После смерти Жана-Батиста Клебера командование французской армией перешло к генералу Жаку Мену. В марте 1801 г. англичане высадили в Египте 20-тысячный десант, заняли Абукир, разбили французов под городом Эль-Рахмания и осадили их гарнизоны в Каире и Александрии. В блокированных гарнизонах разразилась чума. Умер от нее и Мурад-бей (22.04.1801), принявший на себя – с согласия французов – командование гарнизоном в Каире и руководивший в то время его обороной. Каир, истощенный нехваткой продовольствия и измученный чумой, сдался. В августе, после четырехмесячной осады, капитулировала и Александрия (ее обороной руководил Ж. Мену). В конце сентября остатки французской армии, сократившейся к тому времени до 16 тыс. человек, из Египта эвакуировали.

Еще одним важным событием в истории Египта во времена деятельности Карла Россетти на посту российского генерального консула в Каире стал приход к власти в Египте Мухаммада Али (1769–1849).

После эвакуации французских войск из Египта среди союзников (англичан, турок и мамлюков) начались раздоры. По условиям Амьенского мирного договора от 25.03.1802 г., знаменовавшего собой завершение войны 1800–1802 гг. между Англией и Францией, Египет вновь отошел к Османской империи. Англия и Франция, пытавшиеся не только сохранить свои позиции в этой стране, но и вступившие в схватку за доминирование в ней, опирались на противоборствующие группировки мамлюков. «Начальники их, беи, – как рассказывает о мамлюках в своих записках о Египте русский путешественник Е. Картавцев, – представляли [собой] род феодальных владельцев, между которыми распределено было почти все пространство населенных земель; каждый мамлюкский бей в своем округе чинил суд и расправу и взимал подати. Зависимость их от центральной власти была почти номинальная»64.

Особо проявил себя в наступившей в Египте внутриполитической неурядице Мухаммад Али, один из военачальников османских войск, введенных в Египет для борьбы с французской оккупацией. Родился он в Македонии, в родном городе, что интересно, Александра Македонского, в Кавале, и в один и тот же год (1769), что не менее интересно, с Наполеоном Бонапартом (1769–1821). Происходил из албанской семьи, глава которой служил военным чиновником (начальником военных стражей) у правителя Кавалы. Рано потерял родителей и воспитывался своим дядей. Во время турецко-французской войны оказался по призыву в армии. В 1801 г. во главе албанского военного отряда прибыл в Египет, и вскоре получил чин бин-баши (тысячника). Впоследствии биографы Мухаммада Али отмечали, что, видимо, сама судьба связала его с именами двух великих полководцев-завоевателей Египта. Рассказывают, что до конца жизни он питал глубокий интерес и к Александру Македонскому, и Бонапарту Наполеону. Часто в беседах с приближенными к нему лицами сравнивал своего сына, Ибрахима-пашу, талантливого полководца, руководителя второго «аравийского похода» египтян (1816–1818), в ходе которого он захватил Эль-Дириййу, столицу «империи ваххабитов», с Александром Македонским.

Показал себя в битве при Абукире. Будучи человеком, наделенном многими дарованиями, как отзываются о нем историки, обладая невероятной силой воли и сметливостью, Мухаммад Али стал со временем наместником султана Османской империи в Египте (09.07.1805). Говорят, что за фирман султана о его назначении на эту должность заплатил крупную взятку. Как бы то ни было, но в противостоянии с мамлюкскими беями, не желавшими расставаться со своими привилегиями, действовал умно и решительно. В отношениях с европейцами демонстрировал простоту, доступность и презрение к условностям восточного этикета. Вошел в историю как правитель властолюбивый и честолюбивый, и как великий реформатор, поднявший Египет «на дыбы». Многие отечественные историки-египтологи сравнивают его с фигурой Петра Великого и называют Петром I Египетским. И с этим трудно не согласиться. Его реформаторская деятельность затронула сферы государственного управления (учредил Государственный совет и кабинет министров), сельского хозяйства и торговли, образования и здравоохранения. Он создал регулярную египетскую армию по европейскому образцу (руководил реорганизацией армии французский полковник), ввел воинскую повинность и открыл несколько военных училищ; установил государственную монополию на производимые в стране основные продукты и товары; увеличил торговый и военный флот. По его приказу расчистили старые и построили новые оросительные каналы; прорыли канал Махмудия между Александрией и Каиром; возвели плотину севернее Каира. Реформы в сельском хозяйстве, проведенные в годы его правления, увеличили площадь орошаемых земель на 100 тысяч федданов (1 феддан = 0,42 га), а преобразования в армии довели ее численность к 1830 г. до 150 тыс. человек и количество кораблей во флоте до 32.

Военная и аграрная реформы дали толчок развитию промышленности. Появились фабрики и заводы, в том числе сахарные, пороховые и оружейные, и текстильные мануфактуры. На верфях Александрии стали строить и спускать на воду военные корабли.

Не получив образования и только на сороковом году жизни выучившимся читать, но хорошо понимая цену знаниям, которые наглядно демонстрировали ему окружавшие его европейские советники, он открыл много светских школ и профтехучилищ. В 1816 г. повелел отобрать и отправить в Рим около 20 человек, чтобы «выучились они там книгопечатанию».

Первым испытанием на прочность власти Мухаммада Али в Египте стала англо-турецкая война 1807 г., когда, опираясь на своего союзника, Мухаммеда-бея Эльфи, одного из лидеров мамлюков, британцы попытались захватить Египет. В марте 1807 г. их пятитысячный экспедиционный корпус высадился на побережье Египта и даже занял Александрию. Однако в сражении под Розеттой египетские войска во главе с Мухаммедом Али англичан разбили и вынудили их покинуть Египет (сентябрь 1807 г.). В сказаниях говорится, что в схватке с Мухаммадом Али полегла тысяча англичан. Те из них, кто попал в плен, несли в руках, с места сражения в Каир, «отсеченные арнаутами» головы 450 своих товарищей-сослуживцев. Там из голов этих соорудили на площади пирамиду, а пленных, несших головы, продали в рабство65.

Что касается Мухаммеда-бея Эльфи, то и его поход на столицу Египта не удался. Подойдя к Каиру, он внезапно умер – и армия его распалась и разбежалась.

Абсолютное повиновение египтян мамлюкским беям-феодалам, отмечают исследователи истории Египта, было, конечно же, не по сердцу властолюбивому Мухаммаду Али, мешало его усилиям по централизации власти и претворению в жизнь задуманных им реформ. И он решил от них избавиться, раз и навсегда. Случай к тому представился, и он сделал это, в 1811 году.

События развивались так. Потеснив из Хиджаза турок, забрав в свои руки Мекку и Медину, и совершая дерзкие набеги на Сирию и Ирак, эмир Са’уд ибн ‘Абд ал-‘Азиз, правитель (1803–1814) удела ваххабитов, эмирата Эль-Дир’иййа, известного как Первое саудовское государство (1744–1818), бросил вызов султану Османской империи, халифу правоверных, «тени Аллаха на земле», как его величали турки. В Святых местах ислама в Аравии происходило тогда то, что в видении некоторых европейских историков, могло бы иметь место в Риме, случись, Ватикан захватил бы Кромвель. Все это крайне отрицательно сказывалось на авторитете и престиже султана Османской империи, халифа правоверных и «служителя двух Священных городов». Имея в виду поправить пошатнувшийся авторитет в исламском мире и пресечь набеги эмира Са’уда на владения турок в Аравии, равно как в Месопотамии и в Сирии, султан Селим III поручил это дело Мухаммаду Али, своему наместнику в Египте. Именно его решил сделать, вместо не оправдавшего надежд Порты паши Багдадского, «главным орудием» турок в борьбе с ваххабитами. Приказал Мухаммаду Али предпринять поход в Аравию, «высвободить Священную Мекку и Высокочтимую Медину из ваххабитского плена» и «разорить главное гнездо ваххабитов» в Эль-Дир’иййе. Обещал, что в случае успеха пожалует ему в управление пашалык Хиджаз, а одному из его сыновей – пашалык Дамаск. И не ошибся. Два «аравийских похода» египтян (1811–1815 гг. – под командованием Туссуна-паши; 1816–1818 гг. – под главенством Ибрагима-паши) оказались результативными. К концу 1818 г. «империя ваххабитов» пала и Са’уды стали платить дань Египту66.

Прежде чем обрушиться на Аравию, Мухаммад Али решил покончить с мамлюками, которых считал угрозой безопасности Египту во время отсутствия армии в стране. План его был таков. Перед выступлением египетской армии в поход в Аравию во главе с Туссуном-пашой, 17-летним сыном Мухаммада Али, которому султан высочайше пожаловал звание бунчужного паши, Мухаммад Али решил устроить пир.

Бунчук в Османской империи того времени, к сведению читателя, – это зримый знак власти. Стать бунчужным пашой означало получить право на ношение бунчука, то есть древка с привязанным к нему хвостом коня или яка. Использовали тогда бунчук вместо штандарта. Имелись таковые у военачальников султана, его наместников в завоеванных Турцией землях и у губернаторов собственно турецких провинций. За возвращение Священных городов, ключи от которых Мухаммад Али, получив их от Туссуна-паши, отослал в Константинополь, султан назначил Туссуна-пашу трехбунчужным пашой Джидды. Перед султаном во время его выездов из дворца несли бунчук с семью хвостами.

Так вот, на пир, устроенный в Каире, Мухаммад Али пригласил 480 (в ряде источников фигурирует даже цифра 700) самых знатных и влиятельных мамлюков со всех округов Египта. Колонну мамлюков, одетых в богатые одежды и восседавших на лошадях неджской породы, самой лучшей и дорогой в то время, за которой хаживали купцы со всего света, возглавлял Шахин-бей. Въехав в цитадель и сойдя с лошадей на располагавшейся там площади у дворца, они проследовали в приемный зал. Столы ломились от яств. По завершении пира гостей угощали кофе и шербетом, подавали наргиле. Мухаммад Али ублажал своих гостей, как только мог, и настороженность их быстро рассеялась. Не знали они, что после пира и выхода из крепости Мухаммад Али приказал всех их «поставить на мечи», что воины его и исполнили (01.03.1811) – расстреляли из ружей, пистолетов и пушек с крепостных стен на узком проходе между скал, идущем из крепости к городской площади. Проход этот, крутой и настолько узкий в некоторых местах, что не позволял проехать рядом двум всадникам, запирался с обеих сторон крепкими деревянными воротами, обитыми железными пластинами. И как только мамлюки оказались в нем, ворота с обоих концов затворили – и они угодили в капкан. Огнем из пушек, ружей и пистолетов, как описывают избиение мамлюков в своих записках путешествовавшие по Египту россияне А. С. Норов, А. А. Уманцев, Е. Картавцев и С. И. Фонвизин, солдаты Мухаммада Али «стали крошить и мамлюков-беев, и слуг их». И метались они, запертые в узком проходе, то вниз, то вверх по нему. Но оружейный и пушечный огонь, картечь и ядра, «делали свое дело – людские и конные трупы быстро заполняли узкое пространство, громоздились друг над другом». Спрятаться было негде, и бежать было некуда. Спастись удалось только одному человеку, Эмин-бею. Замыкая процессию, когда по ней открыли огонь, и все еще находясь в верхней части прохода с невысокими в том месте стенами, выходившими на обзорную площадку, ему удалось как-то выскочить на нее и, «вонзив в бока коня обточенные стремена, заменяющие у арабов шпоры, спрыгнуть на нем со стены». Конь разбился о камни, а он, защищенный телом животного, лишь ушибся слегка, и «скрылся в лабиринте каирских улиц». Когда «картечь сделала свое дела» и ворота отворили, то воины Мухаммеда Али «покончили со всеми теми, в ком еще оставалась искра жизни»67.

Событие это, получившее в истории Египта название «Резни в цитадели», явилось сигналом для аналогичных действий в отношении всех других мамлюков по всему Египту. Их хватали и тут же, на месте, обезглавливали. Были преданы смерти, как сообщают хронисты, около 4 тысяч человек. Ни один из 480 мамлюков, прибывших на пир, не остался в живых. Труп Шихин-бея, «с веревкой на шее», протащили по многим улицам Каира. Те, кто выжил, бежали в Судан. Как только жителям Каира стало известно о расправе Мухаммада Али над мамлюками, в городе начались «грабежи и буйства». Обирали дочиста и расхищали «не только дома жертв, но и их соседей». Конец беспорядкам и мародерству положил Мухаммад Али. Обходя с сопровождавшей его вооруженной стражей самые «разгулявшиеся кварталы» города, и приказывая рубить головы тем, кто попадался на грабеже, он быстро навел «тишину и порядок».

Разобравшись с мамлюками, Мухаммад Али сделал свою власть в стране, как докладывал в Санкт-Петербург Карло Россетти, никем уже неоспоримой. Избавившись от опасного сословия мамлюков и став полноправным хозяином всего Египта, активно занялся переустройством страны. Заметно увеличился рост сельхозпродуктов. Особое внимание начали уделять культивированию хлопка. Год от года наращивались объемы внешней торговли.

Яркая страница в истории правления Мухаммада Али Египетского – организованные им в 1811–1818 две аравийские кампании, о которых уже упоминалось в данной части исследования.

Цель обоих походов в Аравию состояла в том, чтобы поставить на колени ваххабитов Наджда (Неджда), забравших у османов Хиджаз с находящимися там Святынями ислама. Ваххабиты (сами себя они называли единобожниками) – это последователи учения Мухаммада ибн ‘Абд ал-Ваххаба (1703/1704–1792), образованного богослова, основателя течения ортодоксального ислама, проповедовавшего возврат к «первоначальной чистоте ислама» времен Пророка Мухаммада и выступавшего за искоренение всех новшеств и нововведений (бида’). Стержень его учения – представление о единобожии (таухид), согласно которому только Аллах, единственный Творец всего живого и неживого на земле, достоин поклонения людей, и никто другой. Кодекс поведения истинных мусульман, говорили ваххабиты, – это Аль-Кур’ан (Коран). Все, что не разрешено им, – запрещено.

Учение ‘Абд ал-Ваххаба принял и поддержал знатный в Наджде (Неджде) род Аль Са’уд. В лице шейха Мухаммада Аль Са’уда, эмира Эль-Дир’иййи, ‘Абд ал-Ваххаб нашел (1750) сильного покровителя и стойкого приверженца своего учения (шейх Мухаммад взял в жены дочь ‘Абд ал-Ваххаба). Актом официального признания ваххабизма семейно-родовым кланом Аль Са’уд стало вручение их главой почетного меча ‘Абд ал-Ваххабу.