И. П. Сенченко

Российская империя и «страна пирамид» (Египет). История в датах и лицах

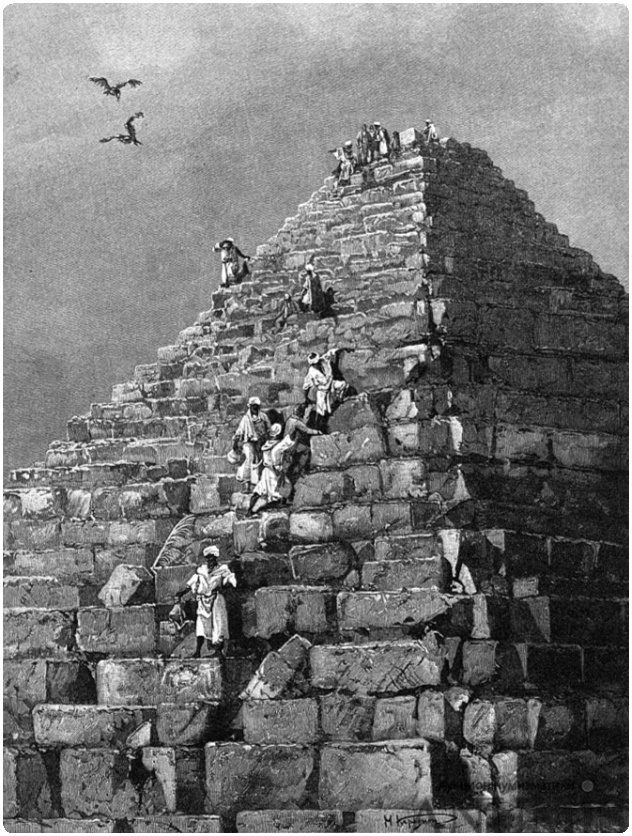

Гравюра «Их Императорские Высочества на вершине пирамиды Хеопса», Брокгауз

Российским дипломатам-арабистам и исследователям-египтологам

ПОСВЯЩАЕТСЯ

К читателю

Египет в седом прошлом именовался Мисром. Назвали его так, рассказывает известный арабский географ ‘Абд ар-Рашид ал-Бакуви, по имени Мисра ибн Мисраима ибн Хама ибн Нуха, правнука Ноя (Нуха в речи арабов), приведшего туда народ свой.

Открыв эту книгу, читатель найдет в ней подборку интереснейших сведений о деятельности в Египте российских дипломатов и купцов, об обычаях, традициях и нравах египтян, об упоминаемых в священных писаниях древних мегаполисах «страны фараонов и пирамид», городах-старцах земли.

Небезынтересными для читателя будут и содержащиеся в книге исторические этюды о Древнем Египте, о легендарных фараонах-воителях и блистательных правительницах, о греко-римском правлении в Египте и о приходе в его земли ислама.

Не оставит читателя равнодушным и представленный в книге, почерпнутый из архивов времени, увлекательный свод преданий и сказаний Египта.

Перелистывая упоминаемые в книге письмена «египетской старины» и вороша время, читатель познакомится с судьбами величественных храмовых комплексов и пирамид Египта, этих памятников, презирающих время, равно как и с зарождением в Египте христианства, и с основанием там древнейших в мире монастырей.

Часть I

Древний Египет и земли бассейна Красного моря

Путешествие в глубь времен

Когда расселились дети Ноя по земле, говорится в Святом Писании, то те, кто ушел на запад, – разделились. Одни из них образовали страну Миср (Египет), назвав ее так, как пишет известный арабский географ ‘Абд ар-Рашид ал-Бакуви, по имени Мисра ибн Мисраима ибн Хама ибн Нуха (правнука Ноя), приведшего туда род свой; другие дали начало африканским народам.

С незапамятных времен жители Мисра предпринимали торговые экспедиции и занимались обменом товарами с обитателями земель Красного моря и Южной Аравии, откуда прародитель их, Миср, и пришел с родом своим в пределы нынешнего Египта.

Одну из самых ранних, сохранившихся в архивах времени, экспедиций в Красное (Эритрейское в прошлом) море и легендарную «страну Пунт», как повествуют анналы истории, египтяне предприняли в 2958–2946 гг. до н. э. Возвратились они оттуда с благовониями (ладаном и миррой), золотом, слоновой костью и сандаловым деревом.

Заметный след в истории «морских хождений» египтян в воды нынешнего Красного моря оставил фараон Сахура (правил 2487–2475 гг. до н. э.). Активно занимаясь торговлей и развитием флота, посылал он, и не раз, мореходов и торговцев своих, как сказывают предания, в край тот для закупки «трав лечебных» и «благовоний во дворцы и храмы египетские». Один из сохранившихся памятников его правления – некрополь в Абусире с пирамидой Сахура.

Большое внимание торговым связям Мисра с землями бассейна Красного моря вообще и c «краем благовоний», и «страной Пунт» в частности уделяла мудрая и «яркая как солнце» Хатшепсут, женщина-фараон Нового царства Древнего Египта из XVIII династии, дочь Тутмоса I, правившая Египтом более 20 лет (умерла около 1458 г. до н. э.). Отличалась она любознательностью и тягой к знаниям. Привечала «мужей ученых» и снаряжала экспедиции египтян в «чужие края». Полагалась, как гласят сказания, не на силу оружия, а на сноровку своих мореходов и смышленость торговцев. Отправляя туда послов своих, давала наказ: вести описание путей, собирать сведения о народах тамошних, интересоваться их преданиями и сказаниями. В 1485 г. до н. э. состоялась, согласно ее повелению, легендарная морская экспедиция египтян за «ароматными деревьями», ладанными и мирровыми, в «царство золота и благовоний», в таинственную «страну Пунт». Руководил этой экспедицией из 30-ти весельных кораблей с двумястами десятью матросами под началом флотоводца Несхи главный казначей Египта по имени Нехеси.

Миссия Нехеси имела успех. Придя в земли Пунта и высадившись на побережье с растянувшейся вдоль него рощей тенистой, он разбил в том месте огромный шатер, где устроил пиршество для прибывшего к нему на встречу владыки Пунта и его ближайшего окружения. Высоких гостей «угощали всем, – говорится в преданиях, – что только можно было найти в Мисре». На корабли же египтян, когда они возвращались из «великой чудной страны Пунт», погрузили слоновую кость, эбеновое дерево, золото, шкуры пантер и большое количество «благовонной камеди». Привез Нехеси владычице своей, помимо всего сказанного выше, еще и ароматы (духи), и тушь для ресниц1. Надо сказать, что изделия парфюмеров Древнего Йемена – ароматы (духи) в серебряных флаконах и тушь для ресниц (кохль) в тростниковых трубочках – пользовались в Древнем Египте повышенным спросом, равно как и йеменская хна.

Исполнил Нехеси и главный наказ Хатшепсут – доставил «благовонные деревья», корни которых при перевозке поместили в наполненные землей крепкие плетеные корзины и глиняные горшки. Событие это запечатлено в рисунках на барельефах храма-усыпальницы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахре, что неподалеку от Фив. На них изображена процессия из 30 человек, каждый из участников которой, в сопровождении идущего впереди жреца, несет в руках мирровое дерево из «Ладаноносной страны». Сказания повествуют, что Хатшепсут, владычица Мисра, мечтала украсить ими террасы своего храма-усыпальницы. Однако прижиться на «чужой почве» и акклиматизироваться в «землях фараонов и пирамид» «благовонные деревья» не смогли.

У древних египтян фараоны считались земным воплощением бога Хора, сына богини Исиды и Осириса, бога неба. Быть фараонами могли только мужчины. Когда же на престол взошла Хатшепсут, «фараон-женщина», то для оправдания легитимности ее власти над народом Египта жрецы придумали легенду, гласившую, что будто бы сам Амон, бог солнца, сошел на землю, чтобы в облике фараона Тутмоса I зачать дочь свою. Исторические хроники сообщают, что, в силу сложившейся традиции, красавица Хатшепсут вынуждена была появляться перед народом своим в мужской одежде и с накладной бородой.

Хаживал в земли, что в бассейне Красного моря и на побережье, что на «Острове арабов» (Аравийском полуострова), «у края Большой воды» (Индийского океана), фараон Тутмос III (правил 1479–1425 гг. до н. э., то есть 54 года, в том числе 22 года совместно с Хатшепсут, как соправитель). За аппетит завоевателя и масштабы предпринятых им 17 военных походов, во время которых он захватил 350 городов и сделал Древний Египет мировой сверхдержавой, историки нашего времени прозвали его Наполеоном Египетским. Особо прославился он походами в Сирию, Абиссинию (Эфиопию) и Месопотамию. Известен Тутмос III, как отмечает в своем сочинении «Исламоведение. Аравия, колыбель ислама», русский историк и этнограф Н. П. Остроумов (1846–1930), «сооружением Зала предков, величественного памятника древнеегипетского зодчества».

Держава, созданная им, превосходила по размерам своим все существовавшие до него великие государства прошлого, в том числе царства Саргона Аккадского и Хаммурапи. «Анналы Тутмоса III», сохранившиеся на стенах храма Амона в Карнаке, а также записки царского писца Тануни рассказывают о его блистательных победах и завоеваниях в Сирии, Палестине и Финикии, в Нубии, Судане и Абиссинии, в Йемене и Курдистане. Никакая страна из тех, куда приходил он с войском, не могла устоять против него, и «становилась на колени»; что «пленял он властелинов и владык чужих земель и уводил их в Миср». Владения царства его простирались от Южной Сирии и Ханаана на севере до Нубии на востоке и Ливийской пустыни на западе. Принадлежал ему и остров Крит.

Сохранилось в сказаниях и преданиях народов Красного моря и имя фараона Рамсеса II (правил 1279–1213 гг. до н. э.). Сей владыка-воитель, сказывают хронисты прошлого, «возвратил величие Египта» в бассейн Красного моря, и рельефно обозначил силуэт державы египетской на обоих его побережьях, в «крае слонов» и в «землях благовоний».

Древнегреческие историки Геродот (484–425 гг. до н. э.) и Диодор Сицилийский (90–30 гг. до н. э.), ссылаясь на слова жрецов египетских, указывали в своих работах, что Рамсес II (у греков он фигурирует под именем Сесострис) прошел по Красному морю на «длинных кораблях» и «покорил все народы, жившие вдоль этого моря». Добрался до Индии, где «завоевал города великие по течению Ганга».

В память об опрокинутых им царствах в Сирии и Палестине, в Нубии, Прибрежной Аравии и других землях Рамсес II устанавливал мемориальные пограничные столбы (один из них археологи обнаружили в районе Баб-эль-Мандебского пролива). Если побежденный им народ сражался достойно, мужественно и отважно, то на таком столбе обязательно содержались сведения и о властелине этого народа, и о том, что «поставлен он был на колени оружием». Если же правитель того или иного царства, куда он вторгался, сдавался без боя и вместе с народом своим «целовал ноги его», то Рамсес II повелевал выбивать на столбах-стелах, помимо общей информации о покоренной им земле, изображение «женского полового органа». Тем самым он показывал, что народ, живущий на этой земле, – слаб и труслив, и «сражался как женщина», и мужчин-воинов среди него нет. По словам Геродота, несколько столбов Сесостриса (Рамсеса II) «с упомянутыми надписями и с женскими половыми органами ему довелось видеть в Сирии Палестинской»2.

Оставил Сесострис, как сообщает Геродот, и «две каменные статуи высотой в 30 локтей, изображавшие его самого и его супругу, и четыре статуи своих сыновей высотой в 20 локтей каждая». Установили их перед храмом Гефеста. Жрецы египетские, пишет Геродот, рассказывали ему, что когда, «много времени спустя, персидский царь Дарий пожелал поставить свою статую перед этими древними статуями, то жрец Гефеста не позволил этого сделать, заявив, что «Дарий не совершил столь великих подвигов, как Сесострис Египетский. … Ведь Сесострис, – сказал жрец, – не только покорил все те народы, что и Дарий, но к тому же еще и скифов, которых Дарий одолеть не мог. Поэтому-то и не подобает ему стоять перед статуями Сесостриса». Ведь, «превзойти его своими подвигами он не смог». И Дарий согласился с этим3.

Пророк Исайя называл египтян того времени, сеcострисидов в его речи, «обладателями суши». И неслучайно – ведь весь известный тогда Восток лежал у их ног. Владычество Сесостриса признали Нубия и Абиссиния, Сеннар и большая часть южных стран Африки, Сирия, часть Аравии, царства Вавилонское и Ниневийское, большая часть Средней Азии, часть Персии и о. Крит.

Фараон Рамсес II восседал на троне 60 лет; был отцом более чем 100 детей, и умер в возрасте примерно 90 лет. Именно его, как сказывают своды «египетской старины», первым посетила мысль о соединении Нила с морем, именуемым в наши дни Красным.

Не менее увлекательную историю жрецы египетские поведали Геродоту и о преемнике и наследнике Сесостира (Рамсеса II), его сыне (Мернептахе). И узнать о ней читателю было бы, думается, не безынтересно. Царь этот никаких войн не вел, но «имел несчастье ослепнуть». Глазной недуг поразил его, когда он во время сильного разлива Нила и поднявшейся вслед за тем невиданной там дотоле стихии, будучи в отчаянии великом, «схватил копье и метнул в реку, в самую пучину водоворота». Десять лет «лишен он был зрения, а на одиннадцатый год пришло к нему из города Буто [в Нижнем Египте], прорицание оракула, что срок кары истек и царь прозреет, промыв глаза мочой женщины, которая имела сношение только со своим мужем и не знала других мужчин». Следуя этому прорицанию, «сначала царь употребил мочу своей собственной жены, но не прозрел. И затем подряд стал пробовать мочу всех других женщин. Когда, наконец, царь исцелился и вновь сделался зрячим, то собрал всех женщин, которых подвергал испытанию, кроме той, чьей мочой, омывшись, прозрел, в один город, теперь называемый Эрифраболос. И … сжег всех этих женщин вместе с самим городом. А ту женщину, моча которой помогла ему вернуть зрение, царь взял себе в жены». Исцелившись, пожаловал он дары «всем почитаемым храмам». Особого упоминания среди даров этих, замечает Геродот, достойны «два каменных обелиска, оба из цельного камня, в 100 локтей вышиной и в 8 шириной»4.

Яркую страницу в историю мореплавания в Красном море вписали греческие мореходы, лоцманы и капитаны, состоявшие на службе у богатой греческой коммуны купцов, проживавшей в Египте и снаряжавшей торговые экспедиции в порты бассейна Красного моря, Индии, Южной Аравии и Персии. В период 120–110 гг. до н. э., особенно в эпоху Птолемея VII Фискона (правил 145–116 гг. до н. э.), корабли греческих купцов под командованием Евдоксия Кизика регулярно ходили за товарами в порты Абиссинии, Сомали и Южного Йемена. Лоцманом у Кизика служил, к слову, Гипалл, открывший во время одной из экспедиций в Индию секрет муссонных ветров в Индийском океане.

Сохранилось в истории мореплавания в Красном море и имя Александра Македонского (правил 336–323 гг. до н. э.), первооткрывателя Востока, посылавшего из Египта по Красному морю, вокруг «земель благовоний» (Южной Аравии) и через Море персов (Персидского залива) в Вавилон две морские экспедиции. Одна из них, под началом Анаксикрита, впервые в истории мореплавания определила длину Красного моря. Во время этого похода Анаксикрит собрал и по прибытии в Вавилон пересказал Александру повествования о землях и народах «страны благовоний». Отметил, что самих этих благовоний, которые повсюду «на вес золота», там так много, что арабы даже разжигают ими костры по ночам.

Тогда-то, как сообщают об этих экспедициях древнегреческие историки Арриан (86–175), Диодор Сицилийский (90–30 гг. до н. э.) и Страбон (64 г. до н. э. – 23 г. н. э.), и задался Александр мыслью покорить арабов «Счастливой Аравии». И сделать это, чтобы связать воедино, сквозной водной артерией, подконтрольные ему города-порты Средиземного моря с Египтом, Месопотамией и Южной Аравией, и прибрать к рукам морскую торговлю Древнего мира. После завершения «аравийского похода» Александр вынашивал планы «идти на Карфаген»5.

Судьбе, угодно было, однако, распорядиться так, что задуманный Александром поход в Аравию не состоялся. За пять дней до его начала Александр заболел, и через 10 дней скончался (10/13 июня 323 г. до н. э.), в возрасте 32 лет.

Телом Александра Македонского, как сообщают древнегреческие историки, во время его перевозки, «завладел диадох Птолемей». Он перевез усопшего полководца сначала в Мемфис (322 г. до н. э.), а потом в Александрию Египетскую, основанную Македонским, где соорудил для него усыпальницу. Спустя 300 лет у гробницы Александра Великого побывал и поклонился праху его римский император Октавиан Август (правил 30 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Другой владыка Римской империи, Каракалла (118–217), посетил усыпальницу величайшего завоевателя и первооткрывателя Востока в 210-х годах, и возложил на нее, сняв с себя, тунику и кольцо. Многие из римских императоров копировали в своей геральдике личный знак Александра Македонского – восьмиконечную звезду, символ солнца, вечности, высоких устремлений и идеалов. Император Калигулла (правил 37–41) владел, якобы, щитом Александра Македонского.

После смерти Александра Великого началась настоящая охота на его кольцо с печатью, являвшееся символом власти в империи. Согласно одному из сказаний, он перед смертью передал это кольцо военачальнику Пердикке, наделив его, тем самым, статусом регента при царице Роксане (она вынашивала в то время ребенка Александра Македонского). Однако диадохи (военачальники Александра) стали оспаривать верховную власть регента Пердикки. Каждый из них возжелал быть независимым властелином в пределах управляемой им сатрапии. И после гибели Пердикки (321 г. до н. э.) спор между ними за земли во владениях Александра вылился в кровопролитную войну, завершившуюся в 281 г. до н. э. распадом великой империи, созданной Александром Македонским. Обоих сыновей его, Александра от Роксаны и Геракла от наложницы Барсины, убили.

Следует, думается, упомянуть и о том, что в 280 г. до н. э. по приказу египетского царя Птолемея II Филадельфа (правил 285–246/245 гг. до н. э.) некто Аристон исследовал Аравийское побережье Красного моря вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива. Сведениями Аристона египтяне воспользовались в 278 г. до н. э., во время их аравийского похода, имевшего целью поставить под свой контроль водные и сухопутные пути в Южную Аравию.

К слову будет сказать, что в 275 г. до н. э. Птолемей II основал порт Береника, крупнейший в то время на Красном море, назвав его в честь своей матери, Береники I Египетской. Береника Троглодитика или просто Береника – это древнейший порт Египта на западном побережье Красного моря. Из сочинений древних историков следует, что ежегодно объем только индийских товаров, что доставляли через этот порт в Египет только торговцы-аравийцы, составлял (в пересчете на английские фунты начала XIX в.) не менее 400 тысяч. Когда Птолемей III Эверег (правил 246/245–222/221 гг. до н. э.) захватил Абиссинию (нынешнюю Эфиопию), то порт Береника сделался на время центром всей восточной торговли Древнего мира.

В царствование Птолемея II, году где-то в 270–269, рассказывает греческий географ Артемидор Эфесский (I в.), заложили в крае том Птолемаиду, царское охотничье угодье. Главное назначение его состояло в том, чтобы поставлять в армию Птолемея слонов. «Царские охотники», говорится в «Перипле Эритрейского моря», уходили за ними оттуда в глубь материка.

Громко заявил о себе Египет в бассейне Красного моря в римский период всемирной истории. Разгромив войско Марка Антония и царицы Клеопатры (30 г. до н. э.) и сделав Египет одной из провинций Римской империи, император Октавиан Август (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.) стал использовать Египет в качестве инструмента политики Рима на Востоке.

Он хотел, чтобы торговля Индии с Египтом, завоеванным Римом, равно как и судоходный путь в Красном море, находились исключительно в руках римлян. Поскольку «Счастливая Аравия» лежала на главных торговых путях, связывавших Индию с Египтом, то завладеть ею, по разумению Августа, надлежало непременно. Не давала ему покоя, как следует из сочинений Страбона, и молва о богатствах «Счастливой Аравии». Он намеревался вести торговлю с Индией напрямую, из Египта, минуя посредников в лице торговцев Южной Аравии, и исключительно по морю. Страстно желал предать «пескам забвения» сухопутные караванные пути, столетиями связывавшие рынки Южной Аравии с Египтом и Сирией (подпала под власть римлян в 64 г. до н. э.).

В соответствии с такими намерениями и устремлениями Августа и состоялась (25 г. до н. э.) вошедшая во всемирную историю человечества «аравийская экспедиция» Элия Галла, префекта Египта. Во время похода в Южную Аравию Элию Галлу предписывалось также «познать земли и народы» в прилегавшем к Египту «крае варваров». Август исходил из того, что «пределы абиссинские», усеянные вдоль Красного моря шалашами ихтиофагов (рыбоедов), а в глубине – жилищами троглодитов (жителей пещер и землянок) и агриофагов с мосховагами (земледельцев и пастухов-кочевников соответственно), крайне важны для Рима. Притом как с точки зрения их непосредственной близости к Красному морю, именовавшемуся тогда морем Эритрейским, так и в плане наличия в них ценных для империи товаров: слоновой кости, черепаховых панцирей, кож и некоторых других.

«Аравийский поход» Элий Галл предпринял с войском в составе «10 тысяч пехотинцев из числа воинов-римлян», расквартированных в Египте, при поддержке нескольких отрядов союзников. Среди таковых историки называют 500 воинов, предоставленных префекту Египта Иродом Иудейским, и «одну тысячу набатейцев» под предводительством Силлая, брата царя Набатеи. В портовом городе Клеопатрида, рассказывает в своем сочинении «Первое путешествие в Синайских монастырь» архимандрит Порфирий Успенский, построил Элий Галл в царствование императора Августа «82 больших корабля и несколько барок для перевоза легионов своих в Аравию. Но узнав, что такие суда не годятся в Чермном [Красном] море, где много отмелей и подводных камней [рифов], нанял он 130 купеческих барок». На них войско Элия Галла и пересекло Эритрейское море, и высадилось в Левке Коме (Белое солнце), большом торгово-перевалочном центре в землях набатейцев недалеко от входа в Акабский залив. Будучи соперниками арабов Южной Аравии в торговле со Средиземноморьем, набатейцы, пишет в своей «Истории арабов» востоковед-арабист А. Крымский, старались, как могли, убедить Августа в том, что торговая деятельность арабов Южной Аравии – это нечто крайне опасное для коммерческих интересов Рима на Востоке, и даже в подвластном ему Египте6.

Выступив из Левке Коме, Элий Галл дошел до Ма’риба. Разграбил повстречавшиеся на его пути все сколько-нибудь значимые города Йемена. Разрушил, как повествуют своды «аравийской старины», сопротивлявшийся ему Наджран, «град знатный и богатый», и захватил Баракиш (Йасил в древности), столицу царства Ма’ин. Торговые города эти, где отдыхали и формировались караваны, окружали мощные крепостные стены с высокими сторожевыми башнями. В Баракише, к примеру, таких башен насчитывалось 56, каждая высотой в 17 метров. Взять города эти было непросто. Овладеть Баракишем удалось, воспользовавшись подземным ходом. Помог случай. На мысль о наличии такого хода навел римлян лай собак, раздававшийся то с внутренней, то с внешней стороны крепостных стен. Ход обнаружили, и под покровом ночи проникли по нему в город. Покидая Баракиш, оставили в нем небольшой гарнизон, солдаты которого смешались со временем с местным населением.

Но вот захватить Ма’риб не смогли. Простояв шесть дней под стенами Ма’риба и будучи всего в двух днях пути от «края благовоний», Хадрамаута, вынуждены были поход свернуть и возвратиться в Египет. Причиной тому – большие людские потери, крайне тяжелое состояние войска, подкошенного болезнями, жарой, нехваткой воды и продовольствия. «Страна ладана», сообщают сказания йеменцев, выскользнула из протянутых к ней рук ненасытных римлян. Слава и удача не улыбнулись им в Аравии. Результаты похода не оправдали ни возлагавшихся на него надежд, ни потраченных на него сил и средств.

Вину за провал похода, больно ударившего по престижу римлян среди арабов, Элий Галл возложил на Силлая. Виновника неудачи, постигшей римлян, Силлая, доставили в Рим, в цепях, где он понес наказание – был обезглавлен. Поведение его в походе Страбон характеризует как «изменническое». Подтверждением тому, замечает он, может служить хотя бы то, что «обратный путь» Элий Галл проделал за 60 дней, в то время как на дорогу из Египта в Ма’риб «употребил 6 месяцев»7. Представляется, отмечал в комментариях к «Периплу Эритрейского моря» М. Д. Бухарин, что во время этого похода Набатея могла преследовать несколько собственных целей. Во-первых, руками римлян ослабить йеменитов, своих конкурентов в торговле. Во-вторых, поубавить «аравийский аппетит» Рима, познакомив Элия Галла со всеми «прелестями» пустыни8. Сделать, в общем, так, как считал Страбон, чтобы серьезно задумались римляне о том, испытав на себе все трудности пути в Южную Аравию, чтобы после завоевания земель тамошних, передать их в управление Набатее9.

Сведения об Аравии и Троглодитике (Абиссинии), собранные Галлом во время этого похода, обобщенные и систематизированные им по возвращении в Египет, он представил императору Августу, высоко оценившему их. Утвердиться в Южной Аравии и Троглодитике, установить контроль Рима над Баб-эль-Мандебским проливом и торговым путем по Эритрейскому морю из Египта в Индию, он намеревался непременно. Мысль о покорении «Счастливой Аравии», отмечал в своей увлекательной «Римской истории» Теодор Моммзен, не покидала Августа до последних дней его жизни. Подумывал он о том, чтобы добраться до земель Южной Аравии путем несостоявшегося «аравийского похода» Александра Великого – на кораблях из устья Евфрата через «Залив персов и арабов» [Персидский залив]. Но и этому проекту не суждено было сбыться10.

О самом Чермном (Красном) море, рассказывает архимандрит Порфирий Успенский, в предании арабов Аравии, слышанном им в Суэце, говорится так. Море это есть «рукав великого Индийского океана». Некогда оно и вовсе не существовало. Но вот «один могущественный йеменский царь приказал прорезать гору у нынешнего пролива Баб-эль-Мандебского, дабы провести канал в свое владение». И как только повеление его исполнили, «океанская вода вторглась в глубокую долину между Аравией и Африкой, потопила в ней множество городов и людей, и образовала новое море».

Во времена патриарха Иакова и сына его Иосифа (2034–1877 гг. до н. э.), повествует архимандрит Порфирий Успенский, у северной окраины Чермного моря, которое древние жители его побережий называли между собой Горьким озером, «стоял город Госен, впоследствии именованный Ирооном»11.