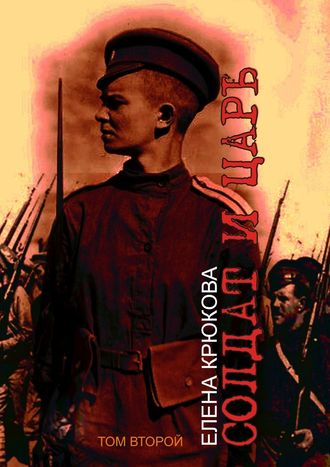

Елена Крюкова

Солдат и Царь. том второй

Татьяна пела и кружилась посреди столовой. Картины мигали ей со стен тусклыми красками, старым лаком.

– Тата, какой сейчас Чайковский!

Царь стоял у окна и смотрел вниз. На город.

– Е-ка-те-рин-бург… – шептал.

– И в лицо мне пахнула душистая ночь… благовонным! дыханьем! сире-е-ени!

– Ники, дети, пойдемте в залу!

Зала, гостиная. В зале спали доктор Боткин и слуги Седнев и Чемодуров. Господи, как же это люди будут жить без слуг? А ведь в умных книжках пишут, что да, несомненно, настанет такое время. Все будут сами себя обихаживать. А может, им будут помогать умные механизмы. Прогресс идет, его не остановить!

И везде, всюду часовые. Везде охрана. И около уборной. И близ кухни. И двое – всегда – около столовой. И целых четверо, топчутся, пахнут табаком и водкой и потом, вечно хотят курить – около спальни. Ну как же, в спальне самые драгоценности и заключены. Спальня – это шкатулка. Не дай Бог из нее сокровища пропадут. Они ух много денежек стоят.

…и жизней… жизней…

А около уборной – ванная комната; и царь всякое утро велит набрать себе из колодца холодной воды, налить в ванну, и сам, в чем мать родила, туда прыгает.

«Полко-о-овник… вышколенный. Холод, голод ему нипочем. Ай да царь!»

Лямин стоял на карауле около уборной, нюхал запахи хлорки, слушал, как крякает и плещется царь в ванне.

Все они, как под лупой, смотрели на все, что царь делает. Как ест. Что пьет. Как спит. Как в окно глядит. Видели, слышали все. Вот напевает. Вот курит. Вот плачет, прислонив козырек ладони к русым бровям. Вот целует старую жену. Вот дочек обнимает. Вот на сгибе руки сынка носит по комнате, а в глазах такая тоска, а рот улыбается и говорит, говорит.

– Сейчас идем, Аликс!

– А в саду где-то чудно запел соловей… я внимал ему с грустью… глубокой!..

– Рояль! Рояль! Маша, к рояли! А я певица! Я Аделина Патти!

Лямин не впервые слышал, как Мария играет. Но, когда она села за рояль и прикрыла стопой круглого медного карася педали, у него по лбу, по спине потек постыдный, жаркий пот.

– И с тоской я о родине вспомнил своей… об отчизне я вспомнил… дале-о-о-окой!

Татьяна шуточно кривлялась, прижимала ладони к выпирающим из-под кружев ключицам. Косилась в окно, во двор. Во дворе, вдоль забора, выстроились часовые. Стояли в ряд. Задрали головы. Слушали музыку. Пересмеивались. Мария нажимала на клавиши, руки ее не порхали и не летали – она еле передвигала их по клавиатуре, цепляя, как коготками подранок, желтые, с ямками от тысяч уже мертвых, истлевших пальцев, старые рояльные зубы. Бросила играть. Закрыла щеки ладонями.

У Татьяны брови поползли вверх.

– Ты что, Машка?

Мария посмотрела через рояльный резной пюпитр в открытую дверь.

– Эти двери, – ее губы дрожали, она говорила нарочно громко, – вечно открыты. Тата! Закрой!

– Но… – Татьяна мяла кружева под яремной ямкой. – Запрещено же…

Мария вскочила, чуть не запнулась за педаль. Подбежала к двери.

Никогда еще Лямин не видал у нее такого злого лица.

На ее лице крупными черными мазками было написано отчаяние.

И еще: Я ВАС ВСЕХ НЕНАВИЖУ.

* * *

Михаил плашмя лег на кровать. Теперь у него была, наконец, кровать. После всех скитаний.

Авдеев кроватью – оделил.

Мысли толклись прозрачной обреченной мошкарой. Взлетали и гасли. Он не ловил их, не разглядывал. Пусть летят.

Он припоминал рассказы Люкина и младшего Завьялова. Мужики говорили наперебой, им все хотелось выболтать.

Он прижал палец ко рту, словно говоря сам себе: тихо, тихо. Что будешь вспоминать, вслух не говори.

«Странно устроен человек. Вроде бы это и не с тобой было, а – как с тобой. Так красно баяли, что ли? Да ну их. И приврут, недорого возьмут. Что Люкин, что Глебка. Оба хороши. Брехуны».

Ноги в сапогах набухли. В пальцы стучала кровь. Он носками зацеплялся за пятки, стаскивал, лежа. Разленился.

«И человек – шкура такая; дай ему волю, подай мягкое ложе, подай сласть на подносике – и возомнит о себе, и палец о палец не ударит».

…Фразы метались под теменем, чужие рваные фразы. Хохотки. Пулей выпущенные шуточки. Вздохи. Скрип зубовный. Хлебки, глотки. Все вставало перед занавешенными тяжелыми веками глазами; так однажды он видел цветные сполохи и свечи, бегающие по небу, они складывались в кресты, круги и стрелы, а потом вдруг реяли прозрачным бабьим шарфом. Северное сияние. Однажды ночью… над зимним, замкнутым в синий лед Тоболом…

…Осталась семейка. Булки ее белой кусок. Девчонки, да уж не несмышленки. Барышни уже взрослые, таких в деревнях замуж отдавали, а свекровки на них – воду возили. Дай стакан! На, да не подавись. Остались-то остались, да воли им все как не было, так и нет. А хозяин-то в Тобольске кто? Правильно. Умница. Павка там хозяин. Пава Хохряков. Этот – злобой своей уж на всю Сибирь славится. А что думаешь, почему они все такие, ну, как псы? Не знаю. Так им – удобней. Легче им так.

Павка Хохряков правит Советом. А Совет – всему голова. А Павка – его лапа когтистая. Прэд-сэ-да-тель. Протянет, оцарапнет – не почудится мало! Девки царские, бойтесь Павку! Ну они, понятно, и боятся. А Павка-то знаешь кто? Не знаешь ни шута. Он кочегаром служил на пароходе «Александр Третий»! Вот как оно. Кочегар.

Ну и людей в топках жжет. Ровно бревна. Жжет, кочергой ворошит и смеется. Ха-а-а-а!

Хозяин города. Что его левая пятка захочет. Какая пятка, окстись. Павка – приказы из Москвы слушает. От Ленина, от Свердлова. Верно. Я сам телеграфные ленты в Губернаторский дом привозил, с почтампа. Лента длинная, а на ней закорючки. Со мной телеграфист трясется. Разбирать крючки и складывать из них секретные слова будет прямо на ухо Павке. Нам, челяди, это знать не положено. Всему миру ненароком разболтаем.

Разболтаем – и стрельнут.

Точно. Готовил Пава выгонку девиц сюда, на Красный Урал. Готовил, сука, как тройную уху. Сначала этих сварит, потом этих покрошит. Потом укропчика добавит. Лучка зеленого. А у нас на шее – слуги эти! Да не слуги, дурак ты, а свита. Свита? Кого они свивают? Брось, это слово такое, так вся эта богатая дрянь, что вокруг царей вьется, именуется. Ну, а слуги, слуги-то у них есть? Я ж и слуг помню. Я тоже помню. Вымучили они меня, эти слуги. Хуже господ. Нос дерут. Яйца не те, молоко не то. Я одной так и гаркнул: погодь, я вместо коровы тебя с ранья подою!

Собираются. Как на похороны. Ревут ревмя. Я им: что ревете? Они молчат и слезы льют еще пуще. Я одну – по плечу потрепал. И каково плечо-то? Да какое, какое. Мягкое.

Тихо. Ветер! Ветки. Стекла! Разбито там стекло. Самое большое окно, в обеденной зале, поперек треснуло. Камень бросили? Все может быть. За руку, за пятку никого не поймали.

Так и плакали? Так и плакали. Все пол слезами залили. Я шел и прямо лужи под сапогами видел. А может, это собачка напрудила! Все может быть. Может быть все.

А Родионов? Еще хуже Павки. Павка хозяин над Тобольском, а Родионов – над Домом. Девок чуть ли не плетьми охаживал. И что, ни одну не обгулял? Ржи, ржи, конь. Я б и сам не прочь. Но это ж как сундуки с золотом. Украдешь горстку, щепотку – и тебя на пустырь, в расход. Ну и рассчитали б! А ты б полакомился! За одну ночь, за вопли эти и крики в подушках – жизню класть?! Ну, не такой уж я козлина безмозглый. Я – жить хочу.

И они хотят. Ой как хотят! Ходят вокруг меня кругами. Как собаки, заглядывают в рожу. Родионов гаркает. Глотку чуть не надорвал, охрип. Чай со сливками горячий попивал. Сливки царевнам приволокли. Кто приволок? Жена попа, Гермогена. А правда, что Гермогена убили? Много будешь знать – состаришься в одночасье. Понял?

Наши там как? С новиками смешались. Быстро друг к другу попривыкли. А к Родионову – не привыкли? Нет. Он сильно злой. Ему бы – стада охранять. Овчар чистый. Солдат так же школит. В ненависти блюдет. Внушает нам: девки эти – вражины, и парень этот немощный – вражина лютый. Ты пойми, они ж на знамени ихнем, на штандарте – золотом вышиты! Все их немецкие морды! И с этим знаменем Антанта на нас как пойдет! Как сковырнет Ленина! Съерашит революцию к едрене матери! А Ленин – на троне. Трон занял. Ленин – наш, рабочий. Он наши страдания до косточки знает. А кто он? Он сам рабочий. На заводах работал. На наших, уральских. У станка стоял. Врешь ты все, он рыбак. Он на Белом море рыбалил. Это ты врешь! Он неподалеку от моего села родился. На Волге. И землю пахал. Пахарь он! Наш, крестьянин! А потом выучился на умного. В этом, как его, уверня… сетете.

Родионов лютует, выходит? Выходит, так. Не сдерживает себя. В клеть бы запичужить – стальные бы прутья перегрыз. Княжны узелки увязывают. Родионов входит. «Встать!» – орет, аж уши лопаются. Девчонки и без того уж вскакивают, лапки, как зайцы, у груди складывают. Глаза круглые, птичьи. Родионов старшей княжне в глаза глядит. Сражаются глазами. Кто кого переборет. Он глаза отвел да как рванет револьвер из кобуры. Они думали, заорет, аж присели, коленки согнули. Родионов так тихо, нежно: даю вам еще час на сборы. Час промелькнет – на себя пеняйте! Улыбается. Во рту резца нет. Как у плохой собаки. А старшая, Ольга, в беззубый рот ему так и смотрит. И губы так сложила: плюнуть хочет. Прямо в черный этот рот.

А баронесса эта? Ну, в узкой юбке что ходила? В новомодной? А, немка. Немецкая эта саранча. Бускевдан, она? Да, Бускевдан. Как ее бишь? Софья Гансовна. Нет, Софья Карловна. У нее с Родионовым война. Она ему под дверь однажды кусок дерьма подложила. В день отъезда случайно на него шкап уронила. Он еле увернулся. Чуть ее не убил. Что ж не убил?

Тоже понимает: золото. Этим золотом, может, расплачиваться с той же немчурой будем.

С англичанами. Нет, с австрияками. Да ни с кем мы уже расплачиваться не будем. Мы всех давить будем. Душить. Кто к Советской России грабли протянет – того прямо в сопатку. В сопатку!

А Бускевдан называла Родионова – Левиафан. Что, что? Кто? Левиафан. А, Левиафан. Это из Писания зверь. Он всех пожрет, кто спрятаться не успел. А ты? Что я? Ты успел? А ты? А я уже спрятался. Куда? За спину Родионова? А что, у него спина широкая. Родионов был при царе жандарм. Быстро перелицевался. Сам себя живо перекроил. Закройщик.

Жандарм, вот козий навоз. Саблю на боку носил, царям служил. А зачем народу стал служить? Какому народу. Сам себе он стал служить. Стакан крепче держи! Ветер. Какой ветер. Ветер на всем свете. А ветер на том свете? Он есть?

Нет. Родионов не жандарм. Слухи ходят, он никакой не русский и не Родионов. Он латыш. Латышский стрелок? Вроде того. Он жандармом стал нарочно. Из хитрости. Вполз без мыла в дырку. Полиции нужны были жестокие. А он был жестокий? Людей насмерть засекал. Жандарм, а разведчик. Двойной жизнью жил? И провокатором не стал? Брось. А вдруг он и сейчас провокатор. Нам-то что с того. Нам же все равно.

Все равно.

Девки собираются. От ужаса разум теряют. Мальца тепло одевают. На улице весна! А его в шубку кутают, в шапку. И плачут над ним. Его, как сломанную игрушку, слезами заливают. Родионов входит. Царская, поди ж ты, тайная полиция! Латышский оборотень! Врешь, он сейчас наш. Входит и глядит на часы, и орет: я ж вам что сказал! А сестрички кругом вокруг кресла с мальцом встали, парнишку заслонили. Родионов наган вынул и в потолок как стрельнет! Девки вздрогнули, а парень – ни черта. Смотрит на командира, зрачки к его лычкам примерзли. К его харе прилипли. Не отлипают. Почему не убил на месте? А все то же: золото, золото. И еще своя шкура. Шкура дороже ненависти. Даже самой лютой.

А как Родионова раньше звали? Ну, когда он латышом был? Не знаю. А я знаю. Ну, как? Ехан Швикке – вот как. Ехан, твою ж мать. Ехан! А когда же стал Родионовым? Его в Родионова – время нарядило. Что теперь судить, гадать.

Стакан не урони. Ветер! Ветки гнет. Клонит колокольни. Бьет с поклоном до земли. А ты вдумайся, сколько матерей по все Расее – воют, стонут! Сынки загинули. Кому война… а кому, ха, мать родна. Матери. Вот у тебя есть мать? Есть. И у меня есть. А у тебя? Молчит. Ну его. Сейчас зарыдает. Налей ему.

Ну, спаси Христос.

Богослужения-то Родионов разрешал девкам? А то. Весь уклад как при стариках. Они без Бога жить не могут. На столе у них иконы разложены. На камчатной скатерти. Как золотые карты. Батюшку ждут. Является батюшка. Раскладывает Святые Дары. А Родионов рукой машет. Латышскому стрелку! Своего взял, из Риги нарочно выписал. Может, с ним по-латышски балакал? Стрелок возле престола встанет с ружьем и стоит, на Дары пялится. Батюшка подгребает. Родионов встает обочь попа, стрелок – по другую руку. И давай его обыскивать! И монахинь, что с ним прибредали, всех обшаривали. Рожа такая, когда их за ребра, за груди щупал, становилась котячья. Монашки морщатся. Одна упала в обморок! Родионов ее за шкирку поднял. Встряхнул. Из нее стекляшки не посыпались? А золотишко? Жаль, нет. А хорошо бы.

Не раздевал? Раздевал. Еще как. Заставлял сдирать с самих себя черную шкурку. Они упирались. Он одной в глаз кулаком дал. Она упала. Девки ее ловили. Белые с лица стали! Думали, и им синяки наставят. Их же никто не бил никогда. А мы – побьем! Воспитание!

Находили при обыске что? Ничего. Родионов и стрелок радость свою маленькую находили. У них в паху портки воздымались. А батюшка голосит свое: тела Христова приимите, источника безсмертнаго вкуси-и-и-ите…

Двери княжнам приказал ночью открытыми держать. Они скулили. Его просили. Он ни в какую. Смеется беззубо. Зубами взял да щелкнул, как волк. Княжон напугал. Они аж отпрыгнули. Татьяна как шагнет к нему. Кулачонки сжала. Я думал, ударит! Она кулак подняла. Родионов смеется: давай, ударь. И что-то непонятное добавляет. По-латышски? Да пес его знает.

Зачем он так? Он хотел в любую минуту войти и глянуть, что там у них. А что ночью у девок? Спят, разметавшись. Старик Волков тут командиру под ноги подкатился. Тоже кулаками потрясает. Это же девушки, девушки, кричит! Родионов его за шею обнял. Голову к его голове притиснул. Лоб ко лбу. Дышит в него. Старик зажмурился. Может, и пожалел, что на власть напал. Они должны замуж выйти! У них уже есть мужья. Кто?! Мы, скалится. Мы-и-и-и! Солдаты. Красные командиры. Комиссары. Мы, Советы. Народ имеет полное моральное право взять в жены царских выблядков. Народ! А не заморские корольки. Пусть спят и ждут! В любой момент войдем! Не исполните приказа моего – пеняйте на себя!

Анастасия скакнула козой. Кричит, щеки пошли красными пятнами: ну что вы нам за это сделаете, что?! Ольга ей рот рукой зажимает. Родионов хохочет. На месте расстреляю! И не охну!

Считаешь, он прав? А кто сейчас прав? Да никто. Или – все. Ты прав. Я прав. Родионов прав. Он за революцию кровь свою проливал. Он видел зверства жандармов. И он вынужден был их повторять, чтобы на месте удержаться и революцию не предать. А может, он царя предал? Так ему казнь тогда положена. Что казнь! Он сам палач.

Кто, кто? Что слышал. Не повторю. А то ты на меня Родионову донесешь. Не донесу. Я сам себя еле до постели донесу. Иди к царевнам! Они не спят. Тебя ждут!

Ветер. Ветер. Везде! Всюду. На всем свете.

Над реками и садами, над оврагами. Над могилами. Все раздует. Все сметет.

А тебе кто больше всех приглянулся? Из девок-то этих кисейных? Да все девки хороши. Все девки хороши всегда! А тебе? Что молчишь? Говорить не хочешь?

…Ветер серым рыбьим ножом взрезал льды на реках. Льды пучились, трескались и высвобождали воду. Вода заливалась поверх льда и продавливала его. Вода и лед, свадебная пара. Молодожены. Лед трещит, льдины расходятся в стороны, вскрывается жесткая, жестокая серебряная корка, и свободная вода идет мощно и круто, выгибом, выбрызгом, лед шуршит, шумит, небо жадно отражается в ледяной веселой воде, очумело падая сверху вниз, валясь в воду, качаясь на ней ледяными парусами, становясь ею.

Это было там. Это было так недавно. Выздоравливал этот странный молчаливый, слишком вежливый мальчик с твердым, как мрамор, взглядом. Он уже свободно, плавно поворачивал голову в подушках. Смотрел осмысленно и строго. Сестры то и дело подходили к кровати, поправляли одеяло, изо всех сил улыбались брату.

Он улыбался им в ответ. Мне уже лучше! Мы видим. Мы счастливы. Утирали слезы, так, чтобы Алексей не видел: оборачиваясь к высокому, как итальянское зеркало, окну. И то правда, в стекло можно было смотреться: ночью. За окнами темная, ветреная ночь. На душе тяжесть. И сердце тяжелое, гиря пудовая, тяжело его душе поднять. Биться ему тяжело.

Лежит мальчик. Смотрит глубокими колодцами спокойных глаз на девушек. Что тебе почитать на ночь? Четьи-Минеи? Иртыш тронулся. Лед вздымается торосами, дыбится. Ты совсем выздоровеешь. Совсем, скоро. Совсем скоро. Ты лежи спокойно, а я буду тебе читать. Страницы толстой церковной книги пахнут воском и ветром, ветром. Указательный тонкий палец перелистывает их воздушно, балетно. Голос летит над книгой, над миром. Над последним снегом. Мальчик плачет. Ты еще, пожалуйста, почитай мне, прошу тебя. Еще. Ну пожалуйста. Сохрани сие, и Бог да будет между мною и тобою, дондеже благодать Его в нас нечто новое устроит. Братец, как станет тебе полегче, ты скажи, и отправимся в путь. К нашим любимым. Наши любимые ждут нас. А ты их так любишь? Почему ты плачешь? Люблю. Ты от этого плачешь?

Душа моя, тебе тяжело, но не оглядывайся назад. Небо светится. День прибыл, и свет прибыл. Деревья голые. Им холодно. Но соки в них уже текут. Соки идут от земли вверх. Это чудо. Соки преодолевают земную тяжесть. Иртыш, он такой безумный. А Тобол нежный. Я буду плакать по Тоболу. По поленнице восковых желтых дров. Их нарубили папа и ты. Я написала маме последнее письмо. А с дороги нельзя будет послать еще одно? Нет. Дорога – это земля и реки, реки и земля. И больше ничего.

Лицо мальчика в подушках тонет, тает. Тусклая лампа качается и гаснет под потолком. Прошлогодняя муха сидит на никелированной спинке кровати. Серебряные шишки торчат над железной решеткой. Наволочка, обшитая кружевами, вся пропотела. Надо сменить белье. Надо приготовить горячее питье. Раньше, в Зимнем дворце, мы пили чай с лимоном. Или с имбирем. Или с цукатами. Или даже, помнишь, с персиковым вареньем. Анюточка Вырубова варила. В большом медном тазу, а таз помнишь?

Таз помню. Я гляделся в него, как в зеркало. А потом пытался покатить по паркету. А у него же ручки. Медные ручки, как уши. И он не покатился. Упал. И я опять плакал. Я плачу как девчонка.

Ты не девчонка. Ты наш защитник. Ты нас поведешь и защитишь.

А скоро почки лопнут? Скоро, Стася. Может быть, завтра. Они уже толстые и зеленые. Завтра Страстной четверг, надо все чистить и мыть. А я лежу. А ты лежи! Мы сами все вымоем. Почему господин Родионов так громко кричит? Не господин, а товарищ. Он мне не товарищ. И никогда им не будет.

Страстная неделя. Наш Господь страдает. Его бьют плетками, и у каждой свинцовый шарик в кожаном хвосте. Он истекает кровью. Его привязали к большому камню, и вокруг растекается кровь, море крови. Это море не перейти босыми ногами. Оно слишком большое. А что оно такое? Оно – время.

И мы его не перейдем? Тата, ну что ты молчишь?

Иртыш гонит лед. Тобол торжествует и улыбается. Весна, тепло, летние пухлые облака в легкой вышине. Ветер. Его слишком много. Он сдует крышу с дома. Он перевернет наши возки, когда мы поедем. Это ураган. Сестрички! Зачем я так болен! Я обуза для вас всех.

Господь с тобой, милый. Спи.

* * *

Мы встретили Страстную неделю грудью. И Пасху – лицом к лицу. Нельзя потакать себе! Нельзя думать о благостном Боге, когда вокруг надвое рубят людей, в ухо тебе шепчут предатели, а на площадях то мы расстреливаем их, то они расстреливают – нас.

Мы? Они? Кто такие мы и кто они? Мы все перепутали. Мы в этой революции запутались вконец. Порой кажется, что они и мы – это все равно мы. Все равно.

Лямин часто думал о том страшном и высоком, о чем не думал никогда. Он воображал, что люди, все, вся огромная Россия, а может, и все человечество, сцепившись в один огромный чудовищный ком, падает куда-то в кромешной тьме; и падает, и разбивается, а потом встают разбитые, искалеченные, кто выжил, и – начинают опять взбираться, ползти вверх. Они идут. К ним еще подходят выжившие люди. Вот живых уже много. Вот они опять сильны. И идут, все вверх и вверх, по пути проходя сквозь ужасы смертного мора, чуму и холеру, через тьму, выстрелы и дымы войн, через безумие суеверий и мракобесия, через голод, – тьмы людей, тьма народов движется, перемещается по земле, переселяется, кормя детей грудью в пути, умирая и скребя ногтями чужую землю, забывая родину и строя новую обитель, – и, наконец, вот она, сияющая вершина! Вот – счастье! Они опять дошли! Они – победили!

А тут – она. Революция. Война. И в небе красная Луна. И она льет кровь с ночного неба на землю, и земля захлебывается в крови. Люди валятся с вершины, слипшись в громадный комок, этот ком опять захлебывается воем, дерется, истекает кровью, – падает, падает. Падает вниз.

Лямин тряс головой, отгоняя эти думы. Они слишком близко стояли к безумию.

«Спячу, если так дальше пойдет. Надо выпить».

И шел к Авдееву; и просил на косуху – в счет жалованья.

…Лямин стоял во дворе, у высоченного забора, слюнил пальцы и оттирал выпачканную в сметане штанину. К столу монашки притаскивали свежее, еще теплое, жирное молоко и сметану в крынках. Сметана отсвечивала голубым, а молоко – золотым светом. Все было святое, чистое. Красноармейцы и хотели бы перекреститься, да стыд брал. Кое-кто крестился украдкой. Но крестики на шеях, на старых вервиях, на черных гайтанах висели под гимнастерками у всех.

Подбежал Люкин.

– Чо возисся? А, чистоту наводишь. А Пашке-то дай, она простирнет! Ванну гдей-то детскую нашли, на задворках. Пашка – в кладовой поставила. Там стират. На всех нас, Авдеев приказал.

Лямин бросил скрести штанину.

– Авдеев? Что, право имеет?

– Имет! Пашка-то его подначальная! Подчиняцца командиру, не сметь ослушацца! Што в царской армии, што в Красной – все один хрен… Над тобой начальник, а ты внизу…

Михаил смолчал. «Лучше не тревожить осиное гнездо. Я возмущусь, Авдееву передадут, Авдеев – Родионову, явится Голощекин и хлопнет меня. Мы же все вши. Одной больше, одной меньше – все равно».

– Как Пасху-то в Тобольске справили?

– А я чо, не рассказал?

– Да мне твои рассказы… Что, спросить нельзя…

– Отлично справили! Пашка на весь отряд куличей напекла. Рукава засучила – тесто замесила – и давай шуровать! Мы, как театру, глядели. Круг печки расселися. Эх и пахло! Правда, куличи без изюму. Но тесто тяжеленькое, и сахару раздобыли, и яиц. Сдобное. Ели, пальцы облизывали. Впору стихиру запеть! Да, брат, на ту Пасху там у нас такая каша заварилася! Врагу не пожелашь расхлебывать.

– Каша? Какая еще каша?

– Ну все такая. Хлебнули мы горячего! Аккурат на Пасху. Служил архиепископ Гермоген. Крестный ход, ну знашь, все честь по чести, и тут вдруг Гермоген останавливацца, руки взбрасыват над толпой – и провозглашат анафему революционной власти! Гремит на весь Тобольск: помышляющим, яко православнии Государи возводяцца на престолы не по особливому о них Божию благоволению… и тако дерзающим против их на бунт и измену: анафема-а-а-а!

– Вот как оно…

Лямин голову задрал и смотрел на кучевые, плотно и радостно громоздящиеся в острой, блажной синеве облака. На заборе сидела бойкая сойка с рыжей головой, с ярко-синими стрелами на перьях крыльев.

– Да, брат, никто не ожидал! А впрочем, Совет-то ожидал. Да дело не закончилося на энтом. Владыка крикнул: все за мной! К Губернаторскому дому! Освободим цесаревича! И, прикинь, пошел, крупными такими шагами, и все – за им пошли… валом повалили… ну, думаю, церковная революция наступат!

– А ты, что ли, там был?

– А как же не был. Княжны-то на службе стояли. Со свечками в руках. Их попробуй тольки в храм не пусти. Все постромки порвут…

– Это верно. Умоленные они.

– Лоб-то крестят, а народ свой задавили!

– Какое задавили, они же барышни.

– Барышни! Ели-пили на золоте, на хрустале! А кто то золото да тот хрусталь им добывал?!

– Ну и что, дошел Гермоген с паствой до Дома?

– Дошел. Да тольки мы хитрей оказалися. Жара ведь на Пасху стояла. Чистый июль. А мы натолкали среди прихожан, как изюм в булку, наших людей. Красных солдат и чекистов. Просто для догляду. Штобы – без безобразий. Ан вон как оно повернулося. Гермоген – вождь, смех да и тольки! Я вместе со всеми в толпище шел. Притекли к Дому. Солнце головы старикам напекло, они все и рассосались. А мы все ближей к владыке подступали. Взяли его в кольцо. Как волка. А-а, думаю, волк ты в рясе, уж мы тебя щас спымам!

Лямин прислонился спиной к забору.

– Нынче тоже печет будь здоров. Аж фуражку пропекает.

– Не бойсь, мозги твои не спекуцца.

– Не тяни кота за хвост. Дальше давай.

– Дальше? Длинны уши у зайки, да коротка об ем байка! Арестовали мы попа.

– Я так и понял. А куда деваться.

– Девацца? – Люкин смерил Михаила коротким и подозрительным, жарким взглядом. – А ты бы делся?

Забор грел Лямину спину сквозь гимнастерку.

Михаил сначала улыбнулся, потом, для верности, хохотнул.

– Куда б я делся.

– Ты не финти.

– Я?

– Ну ладно, ладно, пошутил я. Пошутить нельзя. Ну и вот. Волокем владыку в тюрьму.

– А я думал, в Совет.

– А что зря время тратить. Сразу туды, куды надо.

Лямин прикрыл веки, и перед ним замелькала толпа, разметанные волосы владыки, в уши ввинчивался набат – звонили с храмовой колокольни. Он почти увидал, как стрелок поднял ружье. Колокол замолк. Жизнь оборвалась.

– Все, Сашка, поболтали.

– А теперя куды?

– А никуда. Сторожить.

– Устал я энтим сторожем быть! – Люкин сложил губы подковой. – Мне бы, браток, к земле скорей!

– Не один ты по земле тоскуешь. И без тебя тут таких – весь отряд.

Медленно ступая, пошли в дом.

Перед лестницей Сашка остановился. Пошарил в кармане.

– Эх, не хотел тебе давать, да вот помусоль на досуге. Письмишко одно. Я его у одной тетки в тюрьме забрал. У бывшей, понятно. Ее обыскали перед камерой, да плохо, видать. Она часы с собой пронесла, бумагу и карандаш. Били ее. Пытали, укрывала ли у себя в дому беляков. Молчала, как каменюка! А потом часы развинтила… чем тольки, ума не приложу?.. железяк этих наглоталася… и сыграла в ящик. Я вхожу в камеру, а тама – труп. И лежит так смирненько. Будто спит. Мишка, прикинь, энто ж так больно – от железяк в желудке умирать.

– Больно от всего.

– Я ее обшарил всю. Бумагу с карандашом прятала в лифе. Там же, видать, и часишки. Бумага исписана вдоль и поперек. Я взял! – Прищурился. – Думаю, а вдруг заговор тут! Так я ж первый открою!

Рука Сашки вынырнула из кармана. Лямин смотрел на сложенные вчетверо грязные листки. Сашка протянул письмо мертвой женщины Михаилу.

– На-ка. Изучи. Я – изучил. Ночами при керосиновой лампе читал. Мне керосин Пашка разрешала жечь.

– Пашка то, Пашка се. Пироги тебе пекла? Лампу жечь позволяла?

– А што, Пашка собственность твоя?

– Ты все знаешь. И берегись.

Криво, косо, мучительной улыбкой свело щеки Лямина.

– Да все знают. Опять же шучу! Што тянешь! Держи, коли дают.

Лямин взял исписанные листы и заправил в карман гимнастерки. Плотно застегнул пуговицу.

«Здравствуй и прощай, милая моя Тася!

Я в тюрьме, и отсюда уже не выйду. Чтобы меня не расстреляли, я хочу сама покончить с собой. Ты не переживай, я все уже придумала, что и как.

Я, как могла, все эти полгода помогала Владыке и его супруге. Они часто голодали. Он всю провизию, что у него вдруг оказывалась, голодным детям раздавал. А я устроилась на работу в Советы, машинисткой. Мне платили жалованье. Я покупала себе на рынке жмых и прошлогоднюю картошку, хлеба мне хватало буханки на две недели, я ее мелко резала и сушила сухари. А Владыке покупала все, что надо – хлеб, масло, яйца, молоко, рыбу. Только на мясо денег уже не хватало. Но ведь и посты тут; Владыка мясо не ел, а я уже давно забыла его вкус. Но душа моя радовалась, пела.

Я знала всю подноготную Советов. Советы отдали негласный приказ: при первом удобном случае арестовать Владыку. Владыка мне сказал: «Зазочка, я знаю, скоро меня арестуют. Я не жду пощады от палачей. Они меня убьют. Они будут мучить меня перед смертью. Будут, я знаю; и я готов к мученьям. Готов каждую минуту, каждый миг. И с радостью пойду на муки, за слово и торжество Господа нашего. Я давно ничего не боюсь. И не о себе печалюсь. Я боюсь за наш народ. Что с ним станет? Что большевики сделают с ним?»

Власть готовилась схватить Владыку. Я видела эти приготовления. Тасенька, я сама печатала все приказы и постановления! И мне надо было так держать себя в руках, чтобы руки мои не дрожали. Мне это удавалось, когда я сидела за «Ундервудом» там, в кабинете председателя Совета. А когда я возвращалась домой – меня било и колотило от ужаса и боли, а однажды даже вырвало.

Владыка сказал мне: Зазочка, на Пасху будет Крестный ход. Готовься. Он так это сказал, что я все поняла: он все знал про себя. Знал день и час, и смело, радостно его встречал. Перед Светлым Праздником Совет послал сделать обыск в покоях Владыки. Все подгадали, когда его не было дома. Солдаты все разворошили в доме, разбили и обгадили, и, что самое дикое, разрушили алтарь домовой церкви Владыки и гадко осквернили его. Владыка пришел домой со службы, увидел это все. Я понимаю его чувства. Но я не понимаю, как можно прощать врагам своим. Я пытаюсь, и у меня плохо получается. Видимо, это могут только святые.

Я стала готовиться к Крестному ходу. Вынула из шкапа свое самое торжественное платье. Оно чудом сохранилось у меня еще с Иркутска! Тасенька, а помнишь Иркутск? Балы у Яновских, пляски черного медведя на Покровской улице? И как мы с тобой ходили на рынок и покупали там сушеный чебак и застывшие на морозе круги молока и сливок? Какой же праздник был этот рынок! Я до смерти его не забуду. Вот умирать буду, здесь, в этом гадком застенке – вспомню. Помнишь Любу, она торговала мехами, соболиными шкурками? Сотовый коричневый мед у бурятки Даримы? Облепиху, и как она горками лежала на прилавках, а мы с тобой подходили и брали маленькую ягодку – попробовать? А она кисло-сладкая, скулы сводит. И ты морщишься и закрываешь муфтой румяное лицо. Тася, ты такая красивая была тогда! А я при тебе, рядом, как безобразная служанка. Но мне тоже было весело.

И вот Крестный ход. Столько народу пришло, ты даже не представляешь! Весь Тобольск. Я даже не подозревала, что в нашем городе осталось столько истинно верующих. Мы шли за Владыкой, многие зажгли свечи и несли их в руках, и пели стихиры и тропари. Дошли до Кремля. С кремлевской горы мы хорошо различали внизу, под горою, Губернаторский дом. Там в неволе страдают Императорские дети. Владыка медленно подошел к краю кремлевской стены. Поднял над толпой крест. Так высоко поднял, будто до неба хотел достать. И так, с крестом, стоял на горе. И смотрел вниз, и мы все тоже смотрели.