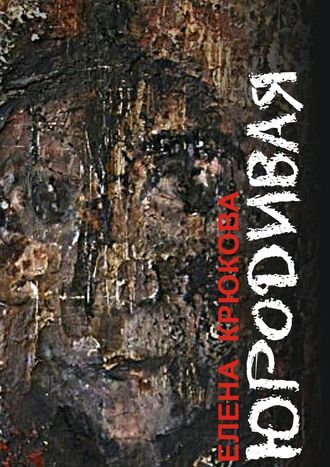

Елена Крюкова

Юродивая

© Елена Крюкова, 2016

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2016

© Анастасия Кесс, иллюстрации, 2016

ISBN 978-5-4483-2608-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Дочь Зимнего Царя

Роман Елены Крюковой описывает юродство в постапокалиптическом мире.

Но какое именно – юродство? Ведь одним и тем же словом обозначается как аскетическая практика, так и девиантная (отклоняющаяся от нормы) модель поведения. Последняя может объясняться сознательным намерением, а может – психопатологией.

Неразличимость двух этих типов для стороннего наблюдателя является принципиальным условием юродствования. Обладающий тайной мудростью аскет должен вести себя так, как если бы он был невменяемым полудурком. Терпеть публичное поношение, надеясь на духовный плод и грядущую награду на небесах. Таково «юродство Христа ради».

Зная об этом по житиям уже прославленных святых, православные на всякий случай к любому уличному «дурачку» относились не только с сочувствием, но и с уважением, нередко величая «божьим». Слишком же откровенной имитации юродских черт опасались, предостерегая: «блажит».

Образ главной героини романа Ксении поддаётся интерпретации и с той и с другой точки зрения. Это подчёркивает периодическая смена лица, от которого ведётся повествование. Поток сознания Ксении (от первого лица) переходит в более абстрагированное описание её подвигов (от третьего).

Ксению легко принять за городскую сумасшедшую, разыгрывающую из себя пророчицу, труднее увидеть в ней женщину-мессию. Ясности не прибавит и указанный выше обычай трактовать как зашифрованное послание свыше поведение человека с ограниченными возможностями.

Правда, возможности Ксении отнюдь не ограничены. Скорее, безграничны. Она выносит зной и холод, любые травмы телесного и психического характера вплоть до смерти с последующим воскресением, обладает способностью к левитации, экстраординарными зрением и слухом, феноменальной памятью, интуицией, даром к внушению, голосовыми данными, пластикой, может перемещать своё сознание в чужие умы…

Эти черты резко отделяют Ксению от хрестоматийного российского юродивого. Достаточно обратиться к драматургии Пушкина, прозе Достоевского и Ремизова, чтобы в этом убедиться. Мало общего у героини Елены Крюковой и с советским кинематографом, и с современным российским, где образ блаженного приобрел оттенок шоу благодаря концертам Петра Мамонова (сыгравшего юродивого монаха и юродствующего монарха в фильмах Павла Лунгина «Остров» и «Царь») и эпатажному поведению актёра-священника Ивана Охлобыстина.

Столь же не просты отношения у Ксении с образами традиционной религиозной культуры. Роман одновременно и апологетичен по отношению к иконам юродства, и полемичен по отношению к тем клише, которые связаны с ним в культуре патриархатного общества. Чтобы оценить это, необходимо сделать экскурс в историю православной аскетики.

Прежде всего, зададимся вопросом: насколько «устоявшийся» образ юродства соответствует задачам данной религиозной практики? Поведение юродивого (или «похаба», как его ещё иногда называли) должно было шокировать окружающих. Но как можно добиться шока, если обыватели оказывались заранее осведомлены, что поведение юродивого – намеренный эпатаж, продиктованный попечением об их же «спасении»?

Выходом из этого тупика является актуализация радикального поведения (см. подробнее в нашей книге «Мистика русского православия», М., 2011, с. 263 – 264). По-настоящему шок воздействует не только когда юродский акт внезапен, но когда сам юродивый не воспринимается как имеющий хоть какое-то отношение к святости.

* * *

Основной метод, который применяется Ксенией для маскировки своего подвига – страстность, глубокая личная заинтересованность в том, что она делает. Безотказный и не зависящий от эпохи способ. Как отличить юродство Христа ради от юродства из собственной прихоти?

Ксения ничего не делает с опущенными рукавами. Едва окунувшись в крещальную купель, она с азартом играет в русскую рулетку, затем танцует в варьете, кувыркается в лимузине с бандитом Симоном, моет полы в нищенском притоне, вынашивает и рожает младенца, сотрудничает с королями преступного мира, пляшет перед солдатами на передовой, собирает ракету на заброшенном полигоне, толкается на свадьбе среди оборотней и вурдалаков… Все эти деяния суть разные векторы великого порыва Ксении – отыскать Христа, которого она на исламский манер именует «Иссой».

Её отношения с Иссой напоминают не смиренное следование за Учителем, а погоню, охоту, ловлю хищником своей добычи. Ксения добивается от Христа собственной смерти как стопроцентной гарантии соединения с ним, но всё никак не может получить просимое. Юродивая вынуждена оживать, вновь возвращаясь в изголодавшийся по её любви мир.

Сама любовь Ксении к миру и его населению питается из того же источника. Это любовь-приключение, любовь-расследование, любовь-квест. Ксения любит всё и вся, потому что боится упустить хотя бы одну зацепку, которая выведет её на след Иссы.

Будучи дочерью Царя-Волка, нищая принцесса Ксения не делает принципиального различия между людьми и животными. Первые часто предстают в обличье вторых, а вторые превращаются в первых. При этом между ними не существует никакой субординации. Люди и звери равновелики в глазах «дурочки», что является одним из столпов единой картины мира, которой наделено её восприятие.

Если приглядеться к артикулированным рассуждениям Ксении, может показаться, что перед нами взрослый ребёнок, избежавший процедуры социализации мышления. Точнее, избравший вместо неё универсализацию своего ума. Детский синкретизм (связывание всего со всем; см. Ж. Пиаже, «Речь и мышление ребенка», М., 2008, с. 259) в сознании Ксении не уступил место анализу. Сознание блаженной сформировалось иным, альтернативным путём, что предопределило её экстраординарные способности.

* * *

Сергей Иванов, признанный знаток византийского юродства, подчёркивает: «…чтобы юродство существовало, господствующее положение христианства в обществе и стабильность самого православного государства среди его соседей не должны находиться под угрозой. […] В периоды гонений, когда жизнь проходила в постоянном напряженном ожидании мученичества, не было особой нужды доказывать взрывной парадоксальный характер христианства, а вот когда оно становится государственной идеологией, когда пострадать за веру нельзя и религия рутинизируется, тогда трансцендентный смысл христианства начинает пересыхать, из него исчезает суть – концентрация духовных сил в ожидании конца света, который постепенно перестаёт восприниматься как грозная реальность. И вот тут появляется необходимость встряхнуть общество…» (С. А. Иванов, «Византийское юродство». М., 1994, с. 187). Между тем, действие «Юродивой», как и ряда других произведений Елены Крюковой, протекает на фоне Зимней Войны, создающей крайне разбалансированную вселенную.

* * *

Это мир перманентного апокалипсиса, о чём свидетельствует и название его столицы – Армагеддон. Зимняя Война выступает здесь как ведущий процесс. «В Зимней Войне незримо участвует вся Земля. Все мы, люди. От нее не отбрыкаться. Она пожирает людей. Мы не можем ее никак прекратить», – поучает Ксению один из главарей международной мафии Красс.

Вот почему Ксения «встряхивает» не просто общество, где что-то угрожает христианству или какому-то иному мировоззрению. Гибель нависла буквально надо всем живым и неживым, двигающимся, дышащим. Поэтому эскапады блаженной выпадают из законов покушающегося поглотить самое себя мира. В силу своей алогичности, поведение Ксении неизбежно выглядит чем-то ещё более жутким, отсылающим к ветхозаветному «крепка, как смерть, любовь» (Песн 8:6) и к церковному «смертью смерть поправ». Пляска Ксении предстаёт отвратительной и трогательной одновременно победой растворения собственного «я» над тотальным уничтожением.

Внимательное прочтение книги представляет для читателя эмоциональный труд, сравнимый с просмотром фильмов Кшиштофа Кесьлёвского или Ларса фон Триера. Иногда повествование незаметно покидает жанр романа и переходит к каким-то более древним формам, наподобие гностических текстов или раннемонастырской литературы (типа «Лавсаика» Палладия Еленопольского).

Мышление Ксении сносит не только барьер между человеком и другими биологическими видами, но также между государствами и религиями, не говоря о разных возрастах и социальном положении. Границ в романе по сути не существует, при том, что никто их не отменял. Вероятно, только таким образом можно вывести юродство за рамки узко-конфессионального феномена и показать его общечеловеческое значение.

Роман Багдасаров, религиовед

Юродивая

«Блаженъ и святъ, иже имать часть

въ Воскресенiи первымъ:

на нихъ же смерть вторая

не имать области, но будутъ

iереи Богу и Христу,

и воцарятся съ нимъ тысящу лътъ.

Прочiи же мертвецы не ожиша.»

Св. Иоаннъ Богословъ. Апокалипсисъ, XX, 5 и 6.

Стихира небесная

Говорила быстро, хрипло, задыхаясь. Горячий воздух крыльями опахивал ее щеки, столбами вставал за плечьми. Масляный фитиль лампады потухал, вспыхивал на сквозняке. Грязными худыми пальцами ощупывала собственное лицо, мокрое от слез, отбрасывала волосы со лба.

– Я его видела… Видела, да. Боюсь о нем рассказывать. Ведь он слышит речь мою, может, слово плохое скажу – разгневается, огонь нашлет. Народ был при нем, да. Сколько – не помню. Немного. Все больше мужики. Мальчик был один, с румяными щеками, нежный такой. Я запомнила. Он все его рукой за плечи обнимал, гладил по щеке, шептал ему на ухо. Может быть, хвалил. Или тайны передавал. Как меня допустили, не помню. Однажды разрешили ноги ему вымыть. Я раздобыла медный таз, тряпку, синего мыла кусок. Встала на колени и стала мыть. А он возьми и заплачь! И слеза капнула мне на голую руку, вот здесь, у локтя. Теперь на этом месте ожог… смотрите. Пятно, не заживает. Я его целую и крещу на ночь, а то так жжет, что и не заснешь. После того, как я ноги ему помыла, что-то со мной сталось. Иду по зимней улице. Холод, ветер пронзает до костей, снег лицо занавешивает, люди ругаются, скользят, падают в грязь. А я будто по льду не скольжу, а поднимаюсь надо льдом, над наледями, над бурыми грудами снега – вверх. Лечу, не хуже голубя! И озираю все сверху: не метелицу голодную вижу, не прохожих пьяных, а влажно-синий шар, огромный, лазуритовый. У меня на драгоценности сроду денег не было. А тут будто некто великанский мне его, лазуритовый шар тот, на ладони подносит и шепчет: твой! Бери… И я руки вроде тяну, хватаю… а руки в крови, в ледяной воде, в ржавых подтеках, в дождевом суглинке… И я кричу: отдай! Отдай мне мое, кровное, мою красоту, мою жизнь! Жизнь мою отдай! А великан невидимый хохочет страшно. Хохочет во все горло. А меня будто швыряет вниз, оземь, и я лежу на земле, катаюсь по насту, по вымерзшим камням. Сую голову в сугробы, снегом давлюсь, лбом колочусь о мостовую: живая! Живая! Хоть в страдании, хоть в лютом ужасе – отдали мне мою землю, отдали! И прямо в серо-сиреневом, нежно-синем снегу сажусь, скрючив ноги, подобрав лодыжки под себя, и, подняв руки, кричу: вижу все! Провижу все до конца, дотла! Вижу будущее ваше – всех насельников земли, всех, кто ест и пьет и любит – только здесь и уходит во тьму, забывая, что за здешним бытием есть иное счастье…

Скрючилась; уткнулась лбом в колени.

– Очень ярко вижу все. Яркий свет. Ослепительные краски.

Лица и руки людей, события, площади, зрелища – не могу передать, как все нестерпимо, как больно. Только глаза сомкну – рушатся на меня, давят. Кто-то вселился в меня, и чужое сердце сильным светом распирает меня изнутри. Будто я беременна всегда, всегда – светом. А родить его никогда не смогу. Никогда. Только кричать о нем: внутри он, внутри меня.

Перевела дух. Заледенелые ветки били в подслеповатое окно. Комната напоминала ей пещеру – древнюю пещеру, в которой люди обращались в древнюю веру, где горячо молились, плакали и умирали.

– Я не верю, что умру – это слишком больно. Что-то от меня должно остаться в жестоком мире. Ребрышко, косточка… душа. Маленькая птица, которую выпущу из рукава. Тряхну рукавом – и полетит! Оглянусь – а это я сама уже лечу, лечу, плачу и прощаюсь с этим миром, не успев еще в нем пожить, всласть порадоваться, попировать, полюбить. Ну и пусть! Значит, пробил мой час. А вы, люди?!.. Вы, кто смотрит на меня, надув щеки, скалясь в глумливом хохоте, глаза вытаращив, пальцами показывая! Вы разве час свой знаете?! А я – про вас все знаю! Кто ж в этом виноват! А вы! – пинали, толкали, насмехались, в лицо плевали! Корку выносили засохшую с черного хода, с потайного выхода! На! – поешь, подавись, крохой пробавься… Но правду про нас – замри, нишкни! Запрещено правду! Боимся мы. Всего: правды, будущего, себя. А тут некая душонка, кощенка приблудная, вздумала нам картины живые показывать, провидеть да пророчить. Хитра! Это мы, мы сами ей напророчим. Схватим, руки за спиною скрутим да глотку тряпицей забьем, чтоб молчала. Чтоб замолчала – навсегда.

Далеко, тоскливо выл снежный ветер. В мире царила зима, и ее было не избыть. На круглом старом столе – по столешнице шла, вилась полустершаяся роспись, позолоченные крюки, аграфы, птичьи когти – стоял кувшин с холодным молоком, лежал ржаной каравай на рваной газете, восково отсвечивала початая бутыль с постным маслом. Невидящими, шаряще-слепыми руками говорящая схватила кувшин, плеснула молока в пустую чашку с отбитыми краями. Припала жадно губами. Молоко влилось в глотку, давая силы жить, давая надежду не умереть.

– …а то, что люди любят?.. Что это такое?.. Да, я ходила за ним по пятам, слушала, ухо склоняла: может, он разъяснит, почему одною рукой ласкают, другой – всаживают кинжал под ребро по самую рукоять. Хотя что мне было разъяснять. Я это с детства знала. Да что там с детства: еще до самого рождения. Все очень просто. Одни люди убивают, другие любят. И те, кто убивает, уже не полюбят никогда. А те, кто вынужден убивать, любя, – сходят с ума. Или перестают быть. И я пою им песни. Им. Посмертно. А я так устала вопить над гробом. Не могу больше петь погребальный плач. Высох голос. И слез уже нет. Иссохла я. Вылилась, как кувшин! Ни капли молока. А живые люди, простые, не только измываются, но и приползают, просят: помоги, излечи, отведи… А руки, руки-то мои!.. Ведь они же узлами покрылись, вспухшими жилами, страшно посмотреть… Они уже не могут снимать боль, отводить беду, исцелять… Рученьки мои!..

Подносила их к лицу, целовала, ужасалась им. Пальцы, сведенные судорогой времени, дрожали, сжимались в кулаки.

Она была совсем одна в темной, заставленной старой мебелью, наводящей страх комнате.

Она не была уверена в этом до конца.

Кто-то черный стоял, маячил в углу, подсматривал. Дышал – еле слышное дыхание она улавливала ноздрями, кончиками чутких пальцев. Она понимала, что она сама является носительницей Духа; Дух, супротивный ей, находился поблизости, с нею рядом, и она не могла угадать его природы, воспротивиться ему, приказать ему исчезнуть.

– Я вторая… я вторая, – бормотала несвязно. – Первый – уже был. Первый – уже есть. Я лишь воплощение. Я лишь исполняю Приказ. Кровь моя запомнила имя его, а рот не может, не умеет его повторить. Хотя все это имя поют, кричат, шепчут, выплакивают вокруг меня. А я, как нарочно, зажмурюсь – забуду. Ибо не хочу быть, как все. Ибо – не могу быть, как все! Ибо я, посланная и востребованная им, есть как он, есмь от него. Значит, надо держать имя в тайне. В молчании. Потому что растреплют. Разнесут и развеют по ветру. И клочка не останется. А мне надо сохранить его и донести. Чтобы ветер не задул.

Он взвыл за окном, резкий ветер. Его злоба была пугающа и неодолима. Она, сгорбленная в тесной каморке, захотела встать грудью против густо ревущего чудовища – разбить пузыри стекол, телом высадить дверь, ринуться под падающую железную стену холода, под ливень звезд. Тесный мир, жалкий. Там простор. Здесь… Она не двинулась. Тьма пыточными сапогами обняла ноги; словно сладким диким медом налилось – не повернуться! – тело. Одна ли она томилась в каморе? Она не знала. Не знала она и времени. Перед глазами ходили большие цветные круги, колеса, петли, свивались и развивались. Если это был бред, то он был слишком ярок и весел. Если это было явью – почему ей не было конца?!

– Ветер задует… ветер задует свечу. И тогда меня не будет. А я должна ее донести. Господи!..

Черная тень из угла прянула ближе, ближе к ней.

Упала на живот. Раскинула руки в обе стороны. Пальцы-крючья, изработанные, выжатые жизнью – ни сока, ни кровинки, – стригли, ловили воздух. Золото волос прибойной волной зашуршало по дощатому полу: седые и золотые нити прожигали черный копотный воздух. Крутой лоб прижала к ледяным половицам, к плохо струганной доске. Ждала. Тихий всхлип. Еще. Еще один. Женщина плачет всегда. Женщина и слезы – это венец Господа.

Внезапно вздернула залитое слезами лицо. Крикнула:

– Эй! Ты! Кто спрятался! Выходи! Не боюсь тебя! Мое тело – для земли! Моя душа – для неба! А тебе и ноготочка не отломится! Дай тебе в лицо поглядеть! Выйди, ну!

Ветер завыл сильнее, стекло вылетело, и осколки разлетелись по тьме каморы. Шаги. Шаги ближе. Ее берут за руки, хватают за ноги, за лодыжки, икры. Закатывают рукав. Гладят по мокрому лицу. Забирают волосы под суровую ткань, завязывают платок на затылке. Кладут на глаза повязку. Повязка сыра, обжигающа, от нее тянет горечью полыни, сонным дурманом. И перевитый жгут надлоктевой жилы обжигает слепой острый клюв. Ее… связали. Ее… посмели?!.. Опять посмели?! Опять – через столько веков… через горы т а к о г о времени?!..

И перед тем, как упасть в бездну, она увидела – ослепительно и торжественно, протягивая вперед голые руки, она шла навстречу себе самой по облакам, нежная, смуглая, молодая, без единой морщины, и золотые волосы летели за спиной светлыми крыльями, и босые ступни осторожно щупали всходящее облачное тесто. Она ринулась к золотой: это же я, я сама!.. Кто, как птицу, выпустил меня в небо!.. Меня же здесь – на земле – избили, сломали, изругали, изничтожили, забросали, грязью, снегом, камнями, горящими головнями!.. Выбирали ругательства отборные, ладили цепи чугунные… А тут – вдруг!.. – и не чаяла сон такой увидать… Душа моя!.. Душенька!.. Девочка живая, невредимая!.. Возьми меня с собой, не уходи навек!.. Я без тебя – не я буду, а тело бренное, жалкое, на потребу миру слепленное из непросеянной, из волглой муки…

Золотая шла спокойно и торжественно – неостановимо.

И в то время, как падал, свистя, черный полог, все птицы мира, все ангелы, херувимы и серафимы вспорхнули из облаков и запели вокруг золотой.

Глава первая. Святое Семейство

«Святая и Вселюбящая

Жительница небес пресветлых,

Заступница всех страждущих и скорбящих,

радость Великая всего на свете живущего,

благодарю Тебя за жизнь,

Твой Царский подарок».

Ирмос св. Ксении Юродивой Христа ради

(РИСУНОК К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ: ВЕТКА БАГУЛЬНИКА – СИМВОЛ БЛАГОВЕЩЕНИЯ)

Не родители выбрали Ксению. Ксения выбрала родителей.

Мать ее мыла полы в столовках и больницах в старинном сибирском городе, где в морозы резные наличники так покрывались густым куржаком, что виделись белой славянской вязью на слепяще-синих страницах небесной Книги. Руки Ксеньиной матери вечно болели от соды и горячей воды, и она мазала руки то кусочком сала на ночь, то растопленным бараньим жиром. Жила мать в чулане при больничной котельной, радовалась теплу, маленьким денежкам за свой поломоечный труд. Ксеньина мать не знала, была ли она красивой девушкой, да и женщиной была ли – не знала, – до той поры, пока Ксению не родила. Ходила она в дедовском тулупе – зимою (на морозы имела самосшитые, изрядно траченные молью унты); в перекроенном в духе платья больничном халате – летом. Мужчины на нее не глядели – слишком серым, тающе-дождевым было ее тихое лицо.

Однажды, наработавшись, она тяжко, беспросветно уснула в своем чуланчике, не сумев раздеться – до того устала. Трамваи бубнами гремели за окном, неимоверный мороз судорогой сводил рельсы. Провода, отягощенные куржаком, расчерчивали чернь неба на ломти, утыканные алмазными изюминами звезд. Ксеньина мать спала сладко и мертво, как зверь после счастливо миновавшей погони. Рука ее привольно свешивалась с кровати, скрипела панцирная сетка, гудела в трубах горячая вода, пахло в чуланишке мешковиной, кашей в накрытой тряпками кастрюле, пенициллином. И в то время, как взахлеб и честно спала она, без всяких сновидений, дрогнула забухшая дверь, подалась, заскрипела, и вплыл в чулан нежный ангел с веткой багульника в кулаке.

– Елизавета! – Так Ксеньину мать звали. – А Елизавета! Спишь… Вот багульник возьми… Цветы его бирюзовые. Дочь твоя бирюзовыми глазами снега великие прожжет. А сколь слез из очей ее вытечет!.. – будут падать на снег и в белых голубей обращаться… Вот, знай: она сама явилась ко мне и пальцем на тебя указала: мол, эту женщину в матери хочу. Ты готовься, Елизавета. И не страшись. Удел материнский выше всех. А то, что дитя выпустишь в снег и мороз на страдания, – зачтется тебе.

Замолчал ангел, любуясь спящей. Ксеньина мать, Елизавета, вздрогнула всей кожей во сне, охнула, на спину с живота перевернулась. Но не проснулась, не разомкнула век. Ангел положил холодную ветку багульника ей на грудь. Перекрестил спящую. И вышел, улыбаясь.

Подвыпивший больничный сторож, раскуривая на морозе «козью ножку», видел, как выгнутое черное литое железо неба опахнули крылья неведомого сияния. «Северное, должно, сюда добралось», – выцедил он, сопя, дымя махрой.

А Елизавета, пробудившись, так вцепилась в ветку багульника, что ногтями до крови продавила мозолистую ладонь.

Она испугалась. Она совсем не думала о ребенке. Она знала твердо: бедность, голодуха, гроши на ржаной хлеб и колбасу, на чай с сахаром, картоху с постным маслом. Она любила своих лежачих больных, под чьими койками мыла и драила, с чьих тумбочек смахивала пыль и крошки от печений. Она прикармливала собак на улице, гладила кошек в сирых подъездах. Она – станет матерью?! Невероятно. Кто сужден ей – муж, возлюбленный? Как обнимет ее – на руках понесет или будет мять, терзать? Кто будет он – больничный повар, истопник, рубщик мяса на рынке?.. Никто и никогда не глядел на нее. Не брал ее за руку. А тут – родить. Ведь это должен круглиться живот, тяжелеть и шевелиться поющее чрево, и вся она должна светиться, как лиственница в инее, зимой, близ Одигитриевской церкви, как облепиха на солнце, в рыночном граненом стакане! А больничные зеркала все отражали, отражали, настойчиво и навязчиво, санитарку Лизавету, серую мышь.

А мир вокруг Елизаветы был чернее медвежьей шкуры – ночью, ослепительно-молочным, берестяным и заиндевелым – днем, и она, спеша с работы на работу, скользила и падала на черном льду, не понимая, что кончается и останавливается, как уработавшийся локомотив, ее жизнь. Жизнь ее ей, Елизавете, не была особо нужна – видно, она была нужна Богу (порой Елизавета и забредала в Одигитриевскую церковь, но не от веры и жажды, а так, от скуки и боязни тайного греха – а вдруг все же и на нее глянут краем строгого византийского глаза, присмотрят ее?!..), а Бог был нужен поломойке, видать, больше жизни.

И вот однажды, красным зимним вечером, из-под палачьего колпака ночи вышли две лезвийных, острого прищура, звезды, а за Елизаветой в ее каморку увязался то ли человек, то ли огромный волк с дыбом поднятою шерстью на загривке. Снег махал белой ладонью перед глазами, визжал под ногами поросенком в виду ножа. И Елизавета отмахивалась от волка. Он ей не был нужен ни в какую. Но пушистый, драный воротник топорщился у нее за спиною, за возмущенными лопатками, не отставал. Глаза у человека-волка были детские, сияющие, желтые, узкие, как санный след. Смуглое лицо приближалось к Елизавете и источало дикое тепло.

– Ах ты батюшки!.. – крикнула Елизавета, вконец рассердившись. – Куда ты за мной, дурень!..

Дурень взял ее за худую руку и крепко сжал. Да так и не выпустил до самой двери ее лекарственного чуланчика. А вырваться она не смогла.

Он вошел с ней вместе, он закрыл ей рот своим ртом, и явственно запахло волчьей старой, мокрой шерстью, и в воздухе вокруг их фигур встали синие искры. Елизавета не противилась. Ее худое тело совершало дивный старинный обряд, и под ногами у них, над головами летали не пыль и паутина, а парча и виссон. Елизавета вспомнила Ангела, к ней приходившего, и порадовалась тому, что все получается так быстро, без мучений, без ожидания.

Среди ночи, черной, воющей, пробудилась она. Привстала на локте. Огляделась. Человек, лежавший рядом с ней, был прекрасен. Тень от ресниц ложилась на скорбный юношеский рот. Из-под платка с золотой нитью, обвязанного вокруг лба тюрбаном, вились на голые плечи, на широкую грудь русые, с проседью, волосы. Бугристые, корневищами, жилы вздувались на сильной красивой руке, лежавшей поверх драного верблюжьего одеяла. Простыни сбились в комок к легким, сухим щиколоткам, и заоконные звезды вперемешку с самоцветными сугробами горько освещали лепку и линии крепких, охотничьих неутомимых ног – ног бегуна и царя. Яркой слезой солено, серебряно блеснул крест в яремной ямке. Человек дышал тяжко, глубоко. Елизавета перевела взгляд: на полу валялась вывернутая наизнанку волчья старая доха, чуть шевелилась. Под порывом зимнего ветра отворилась форточка. Донесся лай больничных собак. Елизавета соскользнула с ложа, упала всем телом в волчью доху, утонула в ней, обнимала ее, целовала.

А царь зимней земли спал сладко, сладко.