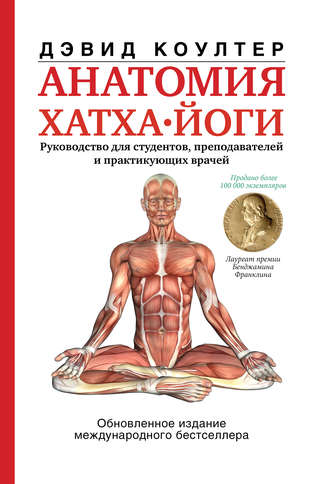

Дэвид Коултер

Анатомия хатха-йоги

Дыхательная мускулатура

Вдох осуществляется согласованными сокращениями дыхательных мышц. Выдох осуществляется пассивно: легкие уменьшаются в объеме под действием своей эластичности, а также в силу эластичности самой грудной клетки, которая тоже спадается на выдохе. Как уже было сказано выше, размер легких в неразрывной связке следует за размером грудной клетки: все, что увеличивает или уменьшает объем грудной клетки, автоматически увеличивает или уменьшает размер легких, будь то расширение грудной клетки, ее компрессия, опущение или подъем купола диафрагмы, втягивание или выпячивание мышц живота или спадание грудной клетки под действием эластической тяги легких.

Дыхание за счет активности дыхательных мышц – процесс более сложный, чем движения мышц, вызывающих движения в суставах. В норме в дыхании участвуют три группы мышц: межреберные мышцы, мышцы живота и диафрагма. Мы начнем обсуждение механики дыхания с работы межреберных мышц.

Межреберные мышцы

Когда мы дышим, особенно грудью, короткие мышцы, соединяющие ребра, работают как единое целое, расширяя грудную клетку или, наоборот, уменьшая ее объем (рис. 2.5, 2.9). Две группы этих мышц, воздействующих на грудную клетку, расположены двумя слоями. Наружные межреберные мышцы проходят между ребрами в том же направлении, что и наружные слои мышц живота (см. рис. 2.7, 2.9, 3.11–3.13 и 8.8); они приподнимают и расширяют грудную клетку на вдохе, подобно рычагу меха, который поднимают вверх из исходного положения. Внутренние межреберные мышцы проходят под прямым углом к наружным мышцам; они сближают ребра и опускают их вниз, участвуя в акте выдоха (обычно при форсированном дыхании). Если положить руки ладонями на грудную клетку, а пальцы направить вниз и в медиальном направлении (то есть к срединной линии), то положение пальцев совпадет с направлением наружных межреберных мышц, а если расположить руки так, чтобы пальцы указывали направление вверх и внутрь, то это будет направлением внутренних межреберных мышц (рис. 2.5). Наружные межреберные мышцы не всегда сокращаются концентрично, поднимая грудную клетку; при спокойном дыхании они могут работать и изометрически, предупреждая спадание грудной клетки на фоне направленного вниз движения диафрагмы (см. ниже), которое создает вакуум, засасывающий воздух в легкие.

Рис. 2.5. Грудная клетка, вид спереди. Внутренние межреберные мышцы видны впереди, у края грудины, где они не прикрыты наружными межреберными мышцами; видны они в латеральной области, где наружные межреберные мышцы отсечены (между пятым и шестым ребрами). В совокупности группа наружных межреберных мышц поднимает стенки грудной клетки вверх и кнаружи, поддерживая вдох, а внутренние межреберные мышцы тянут их вниз, сближая ребра и завершая выдох (Morris)

Мышцы живота

Мышцы живота (см. рис. 3.11, 8.8, 8.11 и 8.13–8.14) участвуют главным образом в глубоком и форсированном дыхании, например когда вы стараетесь одним выдохом надуть воздушный шарик. Для выполнения этой задачи мышцы живота сокращаются концентрично, вдавливая внутрь переднюю брюшную стенку, что выталкивает внутренние органы вверх, а следовательно, оказывает дополнительное давление на расслабленную диафрагму. Вместе с внутренними межреберными мышцами такое сокращение еще сильнее уменьшает объем грудной клетки и выталкивает воздух из легких. Действие мышц живота можно прочувствовать, если сложить губы трубочкой и форсированно выдохнуть через маленькое отверстие. В йоге мышцы живота играют ведущую роль во многих дыхательных упражнениях.

Анатомия диафрагмы

Диафрагма (главная дыхательная мышца) полностью скрыта от глаз в глубине туловища, и многие люди имеют лишь рудиментарное представление о ее строении и функции. Простейший способ описать их – это сказать, что диафрагма представляет собой куполообразный мышечно-сухожильный листок, который занимает все поперечное сечение туловища и отделяет грудную полость от брюшной полости (рис. 2.6–2.9). Края диафрагмы прикрепляются спереди и с боков к грудной клетке, а сзади к позвоночнику в его поясничном отделе.

Рис. 2.6. Грудная клетка, вид спереди. Первые шесть ребер, ключицы и грудина удалены, чтобы стали видны внутренние органы: гортань, трахея, легкие и плевральные полости; сердце, магистральные сосуды (на рисунке показаны не все), полость перикарда и его фиброзный листок; передняя верхняя часть диафрагмы; и правый и левый диафрагмальные нервы. Плевральные полости изображены в виде узких белых пространств между легкими и стенками грудной клетки, а также между легкими и диафрагмой (Sappey)

Формой диафрагма похожа на зонтик или на перевернутую чашку, если не считать выемки в задней части, которая соответствует по форме поясничному отделу позвоночника. Диафрагма состоит из сухожильного центра, реберной части и поясничной части. Сухожильный центр формирует выпуклую часть диафрагмы, ее купол, который, свободно перемещаясь, прикреплен только к мышечным волокнам реберной и поясничной частей диафрагмы. Сухожильный центр диафрагмы – это единственное в организме «сухожилие», которое напрямую не соединяется со скелетом. Реберная часть диафрагмы состоит из мышечных волокон, которые веерообразно расходятся от сухожильного центра и прикрепляются к нижнему краю грудной клетки (рис. 2.7–2.9). Поясничная часть диафрагмы состоит из правой и левой ножек, которые прикрепляются к лордозу (переднему изгибу) в поясничном отделе позвоночника (рис. 2.7–2.8). Ножки отделены друг от друга аортой, которая проходит сквозь диафрагму из грудной полости в полость живота. Таким образом, анатомическое строение диафрагмы позволяет ей перемещать вверх и вниз сухожильный центр, смещать нижний край грудной клетки и поясничный отдел позвоночника или сочетать все эти три движения.

Можно легко нащупать место прикрепления диафрагмы к ребрам, подведя пальцы под нижний край грудной клетки и проведя ими вдоль него. Спереди диафрагма расположена довольно высоко, так как прикрепляется к грудине, а по направлению кзади расположение диафрагмы становится ниже, где она прощупывается сбоку; сзади, однако, диафрагма не прощупывается, так как между ней и кожей расположены мощные глубокие мышцы спины. Иногда, правда, можно прощупать область, где ножки диафрагмы прикрепляются к поясничным позвонкам, особенно если человек отличается худощавым и хрупким телосложением и в положении лежа на животе на полу, потому что иногда поясничный отдел выступает вперед настолько сильно, что между ним и передней стенкой живота остается расстояние, не превышающее нескольких сантиметров.

Диафрагма – это одна из самых сложных и интересных мышц человеческого тела. Так как она представляет собой тонкий мышечно-сухожильный листок, ее поверхность несет зримый отпечаток ее непосредственного окружения – грудной клетки, сердца и легких, а также органов брюшной полости, и все эти органы и структуры очень важны для правильной работы диафрагмы. Сейчас мы рассмотрим взаимоотношения диафрагмы с грудной стенкой. Несмотря на то что реберная часть диафрагмы простирается до основания грудной клетки, легкие никогда не опускаются при вдохе так низко, и на большом протяжении реберной части диафрагма соприкасается непосредственно с внутренней поверхностью грудной клетки, если не считать наличия между ними очень узкой плевральной полости. Эта область, куда никогда не спускаются легкие, называется зоной прилежания (рис. 2.9); жидкость, смазывающая листки плевры, отделяющей диафрагму от грудной стенки, позволяет им свободно скользить друг относительно друга, а куполу диафрагмы свободно опускаться и подниматься в такт дыханию.

Рис. 2.7. Диафрагма, вид снизу. Диафрагма похожа на перевернутую миску с отбитым краем. Эта выемка соответствует поясничному отделу позвоночника, а в дне миски видны отверстия, через которые проходят пищевод, аорта и нижняя полая вена. Сухожильный центр диафрагмы представлен контрастно окрашенной центральной дугой. Мышечные волокна диафрагмы веерообразно расходятся от сухожильного центра: реберные волокна прикрепляются практически по всей окружности к основанию грудной клетки (в третьем измерении приближаясь к наблюдателю); а правая и левая ножки прикрепляются к поясничным позвонкам ниже (между контралатеральными поясничными мышцами) (Morris)

Рис. 2.8. Диафрагма и другие глубокие мышцы тела. После удаления внутренних органов и большей части ребер вместе с грудиной купол диафрагмы виден особенно отчетливо (Albinus)

Рис. 2.9. Органы брюшной полости на месте, прикрытые сальником, диафрагма откинута кверху, нижняя половина грудной клетки удалена для того, чтобы показать широкую зону прилегания, куда легочная ткань не попадает даже при самом глубоком вдохе (Sappey)

Функция диафрагмы

Анализ мест начала и прикрепления мышцы, похожей на зонтик с оторванным краем, – занятие достаточно утомительное, но мы должны это сделать, если хотим понять, как функционирует диафрагма при дыхании и во время выполнения упражнений хатха-йоги. Мы начнем с простейшей ситуации и проанализируем функцию диафрагмы в положении лежа на спине. В этом случае основание грудной клетки и поясничный отдел позвоночника служат фиксированными местами начала диафрагмы, а сухожильный центр ведет себя как подвижное место прикрепления мышечных волокон. Купол чаши опускается и уплощается во время вдоха, оказывая давление на содержимое живота и создавая небольшое разрежение в груди, благодаря чему воздух засасывается в легкие. Напротив, при выдохе купол диафрагмы пассивно поднимается вверх благодаря эластичности легких; давление в грудной полости повышается, и воздух выталкивается из легких – происходит выдох.

Всегда, когда грудная клетка и позвоночник фиксированы, как это бывает при спокойном дыхании в положении лежа на спине, купол диафрагмы во время вдоха оттягивается отвесно вниз вдоль продольной оси тела, подобно поршню, роль цилиндра которого играет грудная клетка. Во время вдоха в положении лежа мышечные волокна диафрагмы сокращаются концентрично и тянут сухожильный центр вниз. Во время выдоха в положении лежа мышечные волокна диафрагмы эксцентрично удлиняются, а сухожильный центр одновременно подталкивается и подтягивается кверху – подталкивается внутренними органами под действием силы тяжести и подтягивается силой эластической отдачи легких. Брюшная стенка остается все это время расслабленной. Она выпячивается кпереди, когда купол диафрагмы опускается вниз на вдохе, и опускается (то есть движется назад, по направлению к спине), когда диафрагма расслабляется и происходит выдох. Только в положении лежа на спине или на животе мы видим чисто диафрагмальное дыхание.

Дыхание такого типа осуществляется исключительно за счет диафрагмы, но его часто называют брюшным дыханием или дыханием животом, потому что движение передней брюшной стенки можно увидеть и пощупать. Кроме того, такое дыхание называют глубоким диафрагмальным дыханием, признавая тем самым воздействие на органы в нижней части живота. И, наконец, мы можем назвать его абдоминально-диафрагмальным дыханием, то есть указать на то, что направленное вниз движение купола диафрагмы не только засасывает воздух в легкие, но и оттесняет вперед переднюю брюшную стенку.

Есть еще один тип диафрагмального дыхания, который коренным образом отличается от описанного. Удивительно, что механика этого типа дыхания была точно описана Галеном (римским врачом первого века нашей эры, основоположником экспериментальной физиологии) почти две тысячи лет назад, несмотря на то что, по нашим понятиям, его взгляды на механику дыхания были чистой фантастикой. При этом типе дыхания основное действие – не расширение легких в результате смещения купола диафрагмы книзу, а подъем основания грудной клетки и расширение ее в стороны, кзади и кпереди. Работает это так: если есть хотя бы умеренное напряжение мышц в нижней части передней брюшной стенки, то это напряжение будет препятствовать смещению купола диафрагмы вниз. Поскольку же внутренние органы несжимаемы, они могут лишь служить точкой опоры, а диафрагма может выступать лишь в роли рычага, который при опускании одного конца поднимается на другом конце (причем более длинное плечо этого рычага прикреплено к нижнему краю грудной клетки, что при сокращении диафрагмы и приводит к его смещению в стороны и вверх). В противоположность аналогии с рукояткой меха, которая была приведена для иллюстрации работы межреберных мышц, работу диафрагмы можно наглядно продемонстрировать на примере ручки ведра, которую поднимают выше и вне ее исходного положения. Без сопротивления внутренних органов диафрагмальное дыхание такого типа просто невозможно. Межреберные мышцы поддерживают дыхание при диафрагмальном типе дыхания не столько за счет поднятия и расширения грудной клетки, сколько за счет удерживания легких от спадания во время вдоха.

Места начала и прикрепления мышц диафрагмы при таком брюшном типе дыхания отличаются от мест начала и прикрепления мышц при обычном диафрагмальном дыхании – мышц, участвующих в осуществлении вдоха, а понимание этих тонкостей поможет в дальнейшем отчетливо понять разницу между этими двумя типами дыхания. При дыхании брюшного типа в позе покойника или в перевернутых позах местами начала диафрагмальных мышц служат нижние края ребер и места соединения ножек с позвоночником. Эти точки фиксации неподвижны; единственная часть (по определению место прикрепления мышц), которая может смещаться, – это сухожильный центр диафрагмы, который движется вниз во время вдоха и вверх, к голове, во время выдоха. Наоборот, при диафрагмальном дыхании сухожильный центр удерживается на месте сопротивлением передней брюшной стенки и служит главным образом связующим звеном между местом прикрепления ножек к позвоночнику (которое теперь становится началом) и местом прикрепления диафрагмы к нижнему краю реберной дуги, которое теперь служит местом подвижного прикрепления.

Короче говоря, диафрагмальное дыхание происходит за счет расширения грудной клетки при смещении в стороны нижнего ее края по всему его периметру. В отличие от диафрагмально-брюшного дыхания, при котором грудная клетка остается относительно неподвижной, этот, только что описанный тип дыхания можно назвать диафрагмально-грудным. Надо заметить, что термины «брюшное дыхание», «дыхание животом», «глубокое диафрагмальное дыхание» и просто «диафрагмальное дыхание» употреблялись до сих пор в литературе очень широко, но без должного критического осмысления, но термины «диафрагмально-брюшное» и «диафрагмально-грудное» дыхание впервые появляются в этой книге.

Как дыхание влияет на выполнение поз

Тема влияния дыхания на позы и влияния поз на дыхание пройдет красной нитью через всю книгу. Важность этой взаимосвязи в йоге была признана очень давно, но комментарии на эту тему весьма неопределенны и неточны. Я продемонстрирую наложение компьютерных изображений вдохов (контуры тела при вдохе всегда больше) на изображения выдохов. Как будет ясно из данной главы, а также из глав 3 и 5, такие снимки дают нам материал не только для анализа того, как вдохи влияют на движения грудной клетки и живота, но и как они влияют на все тело. Единственный надежный ключ к пониманию этих эффектов – это понимание принципов и деталей работы главной дыхательной мышцы – диафрагмы, а для того, чтобы сразу погрузиться в предмет нашего исследования, мы рассмотрим два упражнения, которые помогут лучше разобраться в анатомии диафрагмы и понять две ее роли в движениях, не связанных напрямую с дыханием.

Вариант позы кобры

Лягте на пол лицом вниз и сомкните руки за спиной, захватив кистями предплечья или локти противоположной руки. Можно, однако, просто расположить кисти, как в классической позе кобры, вдоль грудной клетки. Напрягите все без исключения мышцы, от тазобедренного сустава до пальцев стопы, а с помощью мышц шеи и глубоких мышц спины приподнимите голову, шею и грудь как можно выше. Для того чтобы принять эту позу, вы едва ли воспользуетесь диафрагмой. Теперь вдохните и выдохните через нос. Вдох должен быть глубоким, выдох максимальным. Заметьте, что при каждом вдохе верхняя часть туловища поднимается выше, а при каждом выдохе опускается ниже исходного положения (рис. 2.10). Поскольку мышцы спины зафиксированы постоянным напряжением как во время вдоха, так и во время выдоха, движения вверх и вниз обусловлены только и исключительно дыхательными мышцами.

Рис. 2.10. Вариант позы кобры с сильно напряженными нижними конечностями. Диафрагмальное дыхание (пунктирная линия) приподнимает верхнюю половину туловища вверх и немного смещает назад. Этого же эффекта можно добиться одним только напряжением мышц спины (обозначено полутоном). Действие сил противоположно диафрагмальному заднему подъему, изображенному на рис. 2.11

В этом варианте позы кобры мы прочно удерживаем тазобедренные суставы, бедра и таз, что стабилизирует поясницу и места прикрепления ножек диафрагмы. Вдох вызывает напряжение во всех этих трех точках прикрепления: к позвоночному столбу, к основанию грудной клетки и к сухожильному центру. При этом тазобедренные суставы и мышцы бедра напряжены и неподвижны, а точки прикрепления к позвоночнику тоже фиксированы. Теперь становится ясно, как дыхательные движения влияют на позу: живот прижат к полу, содержимое брюшной полости не может опуститься, и это ограничивает смещение книзу сухожильного центра, который теперь служит связующим звеном между двумя мышечными частями диафрагмы. При том, что места прикрепления ножек тоже фиксированы, единственным подвижным местом прикрепления остается место прикрепления к основанию грудной клетки. Таким образом, эта точка опоры является местом приложения действия рычага, который расширяет грудную клетку, начиная с ее основания, засасывает воздух в легкие и приподнимает верхнюю часть тела. Если вы дышите ровно и глубоко, то ощутите легкое ритмичное покачивание, так как голова, шея и грудь будут подниматься и опускаться в такт со вдохами и выдохами. Это прекрасная иллюстрация диафрагмально-грудного дыхания.

В этом упражнении работа диафрагмы на вдохе усиливает действие глубоких мышц спины и мышц шеи и, таким образом, увеличивает амплитуду отклонения кзади. Во время выдоха мышечные волокна диафрагмы эксцентрично удлиняются, сопротивляясь силе тяжести. Когда же они наконец расслабляются в конце выдоха, отклонение кзади продолжает поддерживаться только глубокими мышцами спины и мышцами шеи. Это превосходное упражнение для укрепления диафрагмы, потому что после максимального отклонения кзади за счет сокращения глубоких мышц спины можно дополнительно отклониться назад за счет работы диафрагмы при участии наружных межреберных мышц, как синергистов. Более того, если изо всех сил пытаться вдохнуть еще сильнее, не закрывая голосовую щель, то будет создано еще более сильное напряжение этой мышцы и ее синергистов – наружных межреберных мышц. Будьте, однако, осторожны. Если во время выполнения этого упражнения появляется дискомфорт в верхней половине живота слева, то остановитесь и прочтите раздел о грыжах пищеводного отверстия диафрагмы в главе 3.

Задний диафрагмальный подъем

Теперь попробуйте принять позу, которую мы можем довольно удачно назвать задним диафрагмальным подъемом. Снова лягте лицом вниз, упритесь подбородком в пол, руки расположите по обе стороны от тела и упритесь ладонями в пол на уровне груди. Прижимая грудь к полу, расслабьте все мышцы, расположенные ниже пояса, включая и область тазобедренных суставов. Сделайте 10–15 вдохов через нос с частотой 1 вдох в секунду.

Расслабив бедра и тазобедренные суставы и прижав основание грудной клетки к полу, сделайте вдох. В этой ситуации движение диафрагмы может быть передано только в одну сторону – к месту прикрепления ножек диафрагмы к позвоночнику. Поскольку глубокие мышцы спины расслаблены, каждый вдох будет поднимать поясницу и область тазобедренных суставов, а при каждом выдохе они снова будут опускаться на пол (рис. 2.11). Убедитесь, что вы выполняете эти движения исключительно за счет диафрагмы, а не приподнимаете таз сокращениями ягодичных мышц и мышц спины. Поскольку вдохи увеличивают кривизну поясничного лордоза, выполнение этого упражнения может вызвать дискомфорт у людей, страдающих хронической болью в пояснице.

Легче всего ощутить задний диафрагмальный подъем, если дышать часто; быстрые вдохи буквально подбрасывают таз вверх от пола, а быстрый выдох швыряет их обратно. Но если дышать медленно и ровно, то можно заметить, что каждый вдох постепенно усиливает ощущение натяжения и напряжения в области тазобедренных суставов и поясницы, а каждый выдох ослабляет это ощущение, причем амплитуда движения будет очень небольшой. Если дышать достаточно медленно, то можно почувствовать, что мышечные волокна диафрагмы концентрично укорачиваются во время вдоха и эксцентрично удлиняются во время выдоха, постепенно опуская тазобедренные суставы к полу, сдерживая действие силы тяжести.

Рис. 2.11. Задний диафрагмальный подъем. Когда грудная клетка плотно прижата к полу, ее нижний край действует как начало диафрагмы, а не как место ее прикрепления (как это было в позе кобры на рис. 2.10). Если ягодичные мышцы и нижние конечности остаются полностью расслабленными, то за счет прикрепления ножек диафрагмы, при ее сокращении на вдохе происходит подъем тазобедренных суставов и таза и опускание их на выдохе

При выполнении заднего диафрагмального подъема места начала и прикрепления диафрагмы меняются местами в сравнении с тем, что происходит при выполнении позы кобры, и это сказывается на работе мышц всего тела. При выполнении варианта позы кобры мы фиксируем тазобедренные суставы и бедра и позволяем диафрагме, прикрепленной к нижнему краю реберной дуги, приподнимать грудную клетку, а вместе с ней и всю верхнюю половину тела. При выполнении заднего диафрагмального подъема мы делаем нечто противоположное: мы фиксируем грудную клетку, расслабляем тазобедренные суставы и бедра и тем самым позволяем ножкам диафрагмы приподнимать поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы.

Эти две позы показывают нам, как важна выемка диафрагмы, соответствующая выступающему в полость тела поясничному отделу позвоночника. Это позволяет нам действовать на поясницу сверху и сзади, чтобы изменять ее форму во время вдоха, приподнимая верхнюю половину туловища в позе кобры и крестец и таз в позе заднего диафрагмального подъема.