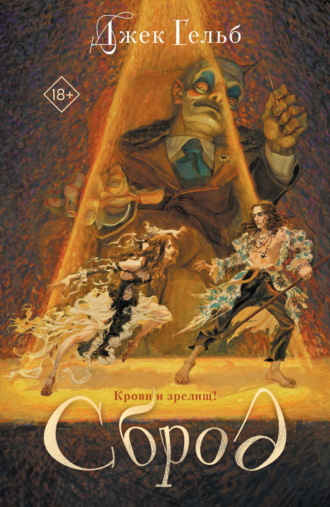

Джек Гельб

Сброд

– Открылось мне видение, – молвил Иоанн, неведомо к кому обращался.

То ли гулкое эхо, то ли воротившаяся, как назло, слабость и муть в рассудке – что-то извратило голос царский, и звучал он едва ли по-человечески. Если бы истукан, высеченный из камня, молвил слово, было бы больше в нем крови и жизни, нежели в царе всея Руси.

– Заходит князь Черных, щурится с мороза, рука об руку. Шубу отряхнул – слева, справа дважды. Трясет и трясет, а снег не тает… и шныряют москолуды, трескочут, грохочут, ржут, а воздух до того душный, до того жадный, что пожрал все, до последнего писка. И стряхивает снег неталый, стряхивает, а из-под длани выплывает морда, а затем и сам черт. И прирос к Черных, горб уродский, и пьет кровь евонную, и ест все, чем князь себя потчует…

Царь Иоанн прервал бормотание так же резко, как и начал. Басманов застыл, боялся шевельнуться. Глаза невольно косились на порог. Будто бы и впрямь лежит неталый снег.

– Неча бисер метать, – хрипло усмехнулся Иоанн.

Дыхание не успело вновь сделаться ладным. Федор осенил себя крестным знамением.

– Я верю, владыка, – прошептал Басманов тихо, но пламенно, как на исповеди.

– Ежели так, не смей просить за сына еретика, – пресек государь, возвращаясь на трон.

– Сын несет бремя отца? – вопрошал Федор.

– Ты несешь бремя своего отца, Басманов? Я ли не несу бремени отцов своих? Пущай же Игорь Черных и юн, но всяко отец его на плече черта выхаживал. Нету мне никакой отрады ни в гибели князя, ни в изгнании сына евонного. Справедливость принадлежит тем, кто вершит ее.

– А милость – тем, кто явит ее ближнему. – Федор вцепился в парчу золотую и тут же руку отдернул.

Злато ли пламенем горело али заря лучезарная, да длань ошпарило. Стиснул кулак Басманов да прошипел сквозь боль:

– С бременем судить неправедных, великий владыка, на твоих плечах и власть, и сила, и свобода миловать, светлый владыка!

– Прочь, Басманов, – сквозь злость и горечь велел государь.

Федор вновь вцепился в одеяние царское. Жжение вновь пронзило длань. Басманов припал губами к золотой парче, упал в земном поклоне. Вся боль, поднявшаяся в сердце, пламенно взывала, как взывают припадая к мощам чудотворца. Последний раз Федор вознес молитву в душе своей, не смея вымолвить вслух. Как можно бросать слова священной молитвы в тот же воздух, которым дышит черт? В тот же воздух, в котором не тает снег?

Вознеся последний раз молитву за ближнего, Федор вышел вон, уповая на чудо. Голова раскалывалась.

* * *

Сон неохотно подступал, да, как назло, под дверью занялась возня, а затем и брань, кому-то смачно дали по лбу. Федор приподнялся, а голова будто на подушке и осталась али куда дальше закатилась – иначе отчего все потемнело? Как прояснилось, на пороге отец стоял. Из-за свирепого воеводы выглядывал холоп, рожу потирая от оплеухи.

«Не к добру…»

– Ты просил за Черных?! – Басман-отец захлопнул дверь.

Грохот стряхнул сон, который и так не шел, так что даже не жалко.

– Владыка сам молвил, чтобы я просил… – не успел договорить Федор, как отец выругался.

Пот холодный выступил, а голову разбитую, напротив, в жар бросило.

– Коли государь велит: «Проси!» – так лоб расшибай в земном поклоне, – поучал Басман-отец, – да клянись, остолоп несчастный, что ничего тебе не надобно! «Твоею добротою, светлый владыка!» И в пол!

Вскинул Алексей руки к небу, а на землю вновь сплюнул ругань, брань, да такую едкую, что будь подле молоко – скисло, пасись скотина – подохла.

– Рассудил царь: виновны, стало быть, так и есть! И неча гадать, в чем грех да вина. Не твоего ума, и Бога благодари в утренней и вечерней молитве, что не тебе судить! Приговор царский… эдак тебя кобыла-то лихо! Совсем башка твоя бестолковая надоела, вот и ищешь, как расправиться с нею, чтобы на плечи не давила?

Голос ослаб, дрогнул. Федор все слышал, и даже боле. Выдал себя Басман-отец и страх свой выдал. Ну и неча уж юлить. Перевел дух Алексей да заглянул сыну в глаза и молвил наказ главный:

– Не вздумай, не вздумай, чтобы я тебя хоронил.

И отец, и сын вовсю ощутили силу сих слов.

– Не для того мы с женою вымаливали тебя, наследника, чтобы язык твой бескостный навлек беду! – продолжал Алексей. – Ежели помрешь раньше моего, считай, и меня погубил. Не страшусь смерти, покуда знаю, что бьется сердце твое и кровь наша, Басманова, не остыла. Токмо об том и прошу, Федь. Не помирай раньше моего.

Федор кивнул, ударил в грудь:

– Клянусь, отче.

Обессилел Басман-отец, и плечи могучие, богатырские опустились.

– Как я предстал пред государем, так увидел, что вопрошает владыка не ради глумления, – молвил Федор. – В очах…

– Адашевы, царствие им небесное, тоже в очи догляделись, – прервал Алексей. – Не туда глядишь. Я токмо и остался от всего круга ближнего. А потому, что смотрю да прислушиваюсь где надобно.

– Неужто все так скверно, что я за Игоря просил? – каялся Федор, проводя рукой по лицу.

Горела кожа бледная, потом исходила. Алексей пожал плечами.

– Царь меня вызвал. Вот сам и суди: скверно ль?

Федор глаза как вытаращит. Отец так и глядит в упор.

– С чем же? – наконец решился спросить Федор.

* * *

Притих двор, затаился. А звезды озорные так и знай себе хохочут там, на небосводе, хороводы водят, заливаются. Жаль, что отсюдова не слыхать. Чистое небо, ясное, но такое далекое. Не ждал Басман-отец добрых вестей в столь поздний час. Оттого ли стоял, глядел себе на хороводы серебра в ночи.

В палате свету был лишь жалкий клочок свечи. Сидел государь во главе широкого стола, как на пиру шумном, да пустовали скамьи. Толстая свеча таяла, напоминая развалившееся жирное животное. Царь в черное облачился. Сидит, глаза застыли, точно черной смолой налитые.

Мгновение – и Алексей опустился бы в земном поклоне, но Иоанн жестом упредил, велел сесть по правую руку. Басман тотчас же подчинился.

– Федя за Игоря Черных просил, – молвил владыка.

Алексей промолчал. Неслышно, как ручища вздрогнули, кулаки сжалися.

– Неужто не сдох, сквернодей псоватый? – спросил Алексей.

– А это уж откудова знать? – молвил царь. – Свора-то опричная ни живого, ни мертвого сыскать не может. Чай, и не сдох.

Басман склонил главу.

– Тебе же наказано дело Черных. – Слова, вываливаясь во мрак, обрастали крылами и клювами.

Кружили стаей под самым потолком, хлопали, стращали, стрекотали.

– Ты упустил мальчишку, Басман. Нарочно ли? – Сверкнули когти.

Ударил Алексей в грудь с такой силою, что вся нечисть крылатая разом струсила, расползлась.

– Словом и делом, владыка, служил отцу твоему и тебе, владыка. Ежели и есть вина моя, так в том, что смягчилось сердце старое. Вина моя, сжалился над мальчишкой, как сжалились Небеса пред молитвами моими, когда послали мне сына. Многое переменилось, как милость Божия коснулась рода моего.

– Столь много переменилось, что Басман, гласивший: «Словом и делом!»… – сипло вдохнул государь.

Будь в его груди воздух, сорвался бы смешок, да ничего там не было, кроме камня и мокрого песка. Глаза смоляные шевельнулись, заходили в глубоких впадинах.

– …возгордился, одерзел, пес, кусающий руку, что кормит? Переменилось – и таперича приказа ослушался? – вопрошал Иоанн.

– Не ослушался, царе, нет! – отсек Алексей. – Изгнаны ли Черных с земли твоей, царе? Да, ибо слово государя – свято, яко воля Господня. Велено изгнать, не казнить – и изгнаны подонки прочь. Нету здесь ни ноги их, ни слуги, ни скота ихнего. Кто не сбежал, того…

Вновь сверкнули когти. Умолк Басман. Во мраке тени пьянят и плавят воздух. Сквозь эту брешь и разглядел Алексей лик минувших лет. Отпрыск четырнадцати лет – щуплый, пальцы длинные, да кривые – поломанные, черти как сросшиеся. На брови – корка черная. Очи распахнуты, а в них чернота. Шептались тогда что Шуйские, что Бельские: что зяблика изловить, и тот грознее будет! И сидит дитя на троне высоком, и шапка велика, и шуба не по плечу. Глядит Басман и ничего, кроме сироты, не видит. Есть бремя, к которому невозможно быть готовым. И всяко оно настигнет. Так и настигло Иоанна Васильевича царствование над всею Русью. Стало быть, так оно и должно, аминь.

И брешь срослась. В воздухе смешался мед и кровь, смех и вопли, звери с людьми, москолуды, уродцы кривые, освежеванные, девицы белотелые, брошенные на мороз, отрубленные носы, языки, губы, щеки, уши, и тут же скоморохи подбирали добро, чтобы на маски свои приделать. И гремят бубенцы на морозе, и валят клубы пара от плоти раскрытой, и лошади топчут и тащат, и стрекочут по темным углам погремушки. И ладаном окутаны одеяния, что черны от крови, и все разом кубарем мчится, и все разом померкло. Все пожрала смоляная чернота очей царских.

«Догляделись…» – подумал Алексей, отводя взгляд.

Молчали оба, да не как владыка со слугою, а как два друга старинных.

– Ты ведь и сам не желаешь мальчишке смерти, добрый милосердный владыка, – молвил Басман.

Иоанн бессильно усмехнулся.

– Вот что, моркотник. Знаю язык твой змеиный. Ты мне людским отвечай. Ежели велю казнить подонка Черных – казнишь? – вопрошал владыка.

– Казню, – твердо ответил Алексей. – И ведомо тебе. Оттого и приказал изгнать. Тебя страшит то зло, которое несет на себе отец евонный. Но в мальчишке-то вины нету.

Будто бы впервой за всю беседу Иоанн и впрямь вздохнул, ударило сердце охладевшее.

– Басман. Неча скрывать… Правду глаголешь. И неча тут поделать… Люблю тебя. И сына твоего. Выйдет толк. Стало быть, пущай всю тину пророют, разыщут Игоря. Пошли весть: ежели жив, пущай возвращается.

Все думал Басман, метался… и все же молвил:

– Неужто воротить хотите ко двору сына опального?

– Разве Спаситель не учил возвращать овцу блудную? И сам ты не вступался за него?

– Вступался я за сына своего. Что Федя с дуру за опальника пред вами на коленях молил, уж что ж! Всем ведомо, водились они по-свойски, по-братски. Понятное дело, отчего Федор просил за него, но ежели я что и смыслю, так то, что Игорь не будет добрым слугою. Неча ему возвращаться. Не заслужил мальчишка смерти, оттого и упустил я по воле твоей. Но и милости большей он не заслуживает.

– Ну это уж мне решать, Алеша, – посмеялся царь.

* * *

– Так… стало быть… – неуверенно молвил Федор, как отец умолк.

Хмуро глядел Алексей в пол, кивая.

– Игорь может воротиться? – спросил Федор.

– Может-то может… – сплюнул Басман-отец. – Да некуда ему возвращаться. Нету ни дома евонного, ни…

– Есть, – твердо произнес Федор.

Алексей провел рукой по лицу. В голове все хлопали крылатые твари сумрака, смеялись далекие звезды, пели белотелые девы и тут же рассыпались сахарным снегом, таяли, и по этой грязи неслись лошади, выдыхая клубами пар. И возносится пар к серому небу, а небо хмурится, мрачнеет, пока не превратится в смоль. И вот два чермных глаза дрожат от пламени свечи. И куда очи те глядят – одному только Богу известно. И как же средь этой круговерти отыскать, куда ступать, а где трясина? И ладно самому, тут еще ж выводок…

– Я просил, стало быть, ответ мне держать, – решительно молвил Федор, вернув отца из дум путаных.

– В том и беда, Федя, – сокрушенно вздохнул Алексей. – Ежели что пойдет не так, кому прикажут расправиться, да чтобы уж наверняка?

Вновь сверкнули когти.

– Духу хватит? – спросил Алексей.

* * *

Хмурый день стоял, угрюмый. Текла река да суденышко ворчало досками. Уж немного осталось: вот виднеется причал, да Новгород, богатый, расшитый и пряный, уже красуется. На палубе уж с самого утра сидели двое: князь молодой, Игорь Черных, да подручный его – карлик Михайло.

– Неужто дорвались до земли вольной? – молвил карлик, глядя на церквушки да терема.

– А разве не чуешь ветер вольный? – вопрошал князь.

Принюхался карлик, и перекосило морду. То и князь чуял – не то гарь, не то еще какая скверна над землей родной летает. И всяко то не омрачило сей светлый день. Четыре года в опале провел Игорь Черных в скитаниях на чужой земле. Жил как зверь дикий, а ежели и прибивался к дому людскому, так не мог глаз сомкнуть. Чуткий сон, а иному не бывать на чужбине. Все чудилось, что доберутся до него. И вот одной ночью так и сбылось. Сколько князь в тюрьме гнил – неведомо. Да и спроси он тюремщиков, те бы и ответили на здешнем наречии, ничего б и не разумел князь. Так и прозябал невесть сколько под землей.

Дурак – думал, что ниже уж никого и нет. Ох и вытаращился ж князь, уж забывший свет божий, как сыра земля разверзлась. Выросли бобы да стали тянуться, закругляться стручком. Так стали пальцами, и принялись землю рыть вокруг себя. Рыли-рыли, ломая ногти о камень, и выполз карлик, точно крот. Огляделся. Глядели они с князем друг на друга, что молвить-то – и не знали.

– Видать, маленько промахнулся второпях! – неловко хмыкнул карлик, почесывая затылок да вытряхая грязь и червей из волос.

– Что за черт? – шептал Игорь сквозь безумный смех.

– Михайло. А тебя, бишь, как звать?

Не ответил князь, ибо не хватало веры ни глазам, ни ушам, ни сердцу. А вот у Михайлы и с верой, и с силой все преславненько. Плюнул на руку да и протянул князю.

– Значит, вот что: я тебя вытащу, да ты меня своим слугою заберешь. Куда бы путь ни держал – туда и возьмешь уродца, вот увидишь, пригожусь!

Как сырые стены тюрьмы остались позади, прошел уж и день, и два. И не верил все князь Черных, что выбрались. Как-то сидели с Михайлой у костра в глуши лесной.

– Откуда ты вылез-то?

– Оттуда. – Коротышка кивнул на огонь.

Не спрашивал боле Игорь. Так и жили, одичало. Находили, где прибиться в разоренных домах да разбитых деревнях, в пещерах да норах. Сил Михайле хватало разрыть места для них обоих.

– Могилка! – радостно говорил карлик каждый раз, как засыпал, укрывшись мхом.

Уж токмо князь Черных свыкся с новой жизнью, как получил весточку. Смилостивился царь-батюшка Иоанн Васильевич, кончилась опала. Долго думал, и все в сердце перемешалось: отрадные годы юного отрочества, и запах липового меда на Спас, и рожь мятая, и снег за шиворот, когда разгоряченное тело в мехах. Запах воска, лепесточки робкие пред образами черноокими. Вспомнилось, как милостыню раздавали по царскому указу.

И точно удар – опала. Все исчезло, все людское. Спрятался за грязью и лохмотьями, так и спасся от гнева царского. Что с батюшкой да матушкой сталось – раньше спрашивать было боязно, а уж с годами и так все ясно сталось. Нет боле Черных, токмо он один – изгнанник средь гиблой топи. Покуда голову евонную не принесли к государю, там при дворе и чтили живым. А значит, охота все велась, да видать, не токмо от русских. Как отловили люди да на латинском говорят. Выдохнул Игорь – не понять ихней речи, а стало быть, им не понять евонной. Вот и прозябал в тюрьме, не ведая: этим уж чем не угодил? Али царский двор настолько расщедрился? Тогда бы передал царю русскому.

В ответ – молчание. Так и прозябал князь, покуда Михайлу не повстречал.

– Да всяко лучше, чем лишайник жрать, как олень! – вспылил Михайло.

– Как знать… – задумчиво да угрюмо протянул князь. – Сердце царское окаменело, оттого и в крови нету любви да жизни. Как присягал, то целовал живую, горячую руку. Нынче государь – что идол языческий, из камня высечен. Свой же народ режет. Сворой душегубов окружил себя, опричниками. Не по сердцу мне это.

– Так, княже, в чем беда-то? – Карлик почесался, как пес, трепля ухо и космы. – Тебя ж не на убой зовут, а как раз-таки резать!

– Да одно с другим всегда где-то рядом, – ответил князь.

Глядел Игорь угрюмо. Сырой костер шипел, исходил зловонным дымом.

– Неужто никто не ждет тебя там, на земле-то родной? – не унимался карлик, глодая косточки дурно прожаренного голубя.

– Ждет, – вздохнул Игорь. – Он-то и вымолил для меня путь-дорогу домой.

– Ну вот! – с набитым ртом завопил Михайло да поперхнулся.

Что-то в глотке забулькало, будто бы духу не испустило, а уж в пасти оказалось.

– Ну, княже, на себя-то глянь! – заржал карлик, что аж слюни полетели. – Продрог, озяб, исхудал, одичал! В город ходишь, токмо чтобы полузнаком обменяться ради весточки от дружков, и вот она, родимая! Я тебе так скажу. Я брюхо хоть корой набью да из лужи попью – вот и отрада! Не сгину. Вырою могилку, подремлю в ней, и бодренький! А на тебя, княже, уж без слез не взглянешь! Изведет тебя жизнь такая. Вот она-то куда быстрее погубит, и без всякого умыслу. Я бродяга без роду и племени, имел бы куда воротиться – воротился б тотчас же! На родной-то земле и подыхать отраднее, слаще!

– Не бывал ты в Москве, черт брехливый! – рявкнул Игорь. – И ежели слухи не врут, нынче столица красна от крови, черна от огня. И уж ты-то менее моего ратовать должен за Русь-матушку.

– Отчего ж я-то? – спросил Михайло.

Поглядел князь на карлика, уж будто урожденного нарочно на забаву, на потеху кровавую при дворе царском. Глядеть глядел, а ни слова не сказал – отмахнулся токмо да сплюнул наземь.

– Не по зубам тебе! – наконец молвил князь. – Считаешь себя прожорой? Вот кости сплевываешь! А Москва, проклятая, сожрет с костями!

На том карлик сунул большой палец в рот, откусил да плюнул в князя. Игорь вздрогнул, кинулся в сторону. Над шипением костра раздался гогот карличий.

– Поглядим: кто кому не по зубам! – смеялся Михайло.

Долго ли решался князь Черных, а все-таки прибыл в Новгород с жутким карликом. Палец, к слову, отрос. В дороге долгой глядя на звезды али в черну ночь, все думал князь да гадал, как же уродец надурил. Умело ж провел, и взаправду поверил князь! Думал-думал, да не пришло ничего на ум.

Сошли на берег князь и Михайло с ним.

– От сглазу, от сглазу! – налетела черноокая цыганка, всучив амулет.

– Пошла вон, дура! – залаял карлик.

– Нечистая сила нынче на Руси, нечистая! Порфирий Убогий кричит, а вы глухи!

Михайло так взъелся, как рявкнул на девку, что та бросилась прочь. Карлик закатал рукава да сплюнул наземь. Пока карлик чертыхался, князь Черных уловил, как толпа расступается, нет, бежит в страхе. Раздалось лошадиное ржание, мощные копыта били воздух. Спешился всадник в черном кафтане.

Карлик уж был готов бежать, да видит: князь не тронулся с места. Всадник меж тем уж подошел к ним, и отступил всякий люд, и сторонится и его, и вороной лошади. С седла скалится башка собачья, за поясом сабля. Не успел князь и слова молвить, как всадник раскрыл объятья.

– Живой, сукин сын! – сдавленно вырвалось из груди.

– Самому не шибко верится, Федька.

Отстранились да глядят друг на друга друзья давнишные. Вот уж минуло четыре года с ихней разлуки, и каждый видел перемену. Как Игорь в опалу попал, едва ему пятнадцать было. Суровость вскормила князя на чужой земле, вошла в жилы вместе с грязною талой водой, с лютым морозным воздухом, с чернотой безлунной ночи. Мрачные тени поселились под глазами князя. Поредели кудри каштановые, и нынче выглядел Игорь на двадцать пять, хоть и был годами моложе. Федор же разительно отличался от друга. Хоть и невысок ростом, да строен, славно сложен, белолицый малый. Восточные глаза горят живым лукавством, в них синеет лазурь вольного неба. Ежели князь Черных на облике своем запечатлел лишения и мытарства, то Федор вобрал в себя пресыщенность, до греховного алчную жизнь. В ушах блестели серьги, под черным кафтаном алел шелк, как сочная плоть.

– Что ж так долго, княже? – спросил Федор.

– Задержало буйно море, – молвил князь, светло хмыкнув под нос.

– Ох и много ж наверстать тебе надобно, Игорек! – И Федор бойким свистом подозвал лошадь.

Любимица вороная с боками лоснящимися подошла, отбивая копытами по мостовой, а с нею и жеребца для князя подвели. По коням, да поскакали, а уж прочий люд к усадьбе уж подтянется на клячах.

Уж на пороге терема загляделся князь Черных на резные украшения. Провел пальцами по рукотворному зверью, да и почудилось, будто бы те ему навстречу боднулись.

«Притомился, видать!» – думал Игорь, прижимая руку к сердцу.

Терем изнутри был еще пышнее, нежели снаружи. С каждой палатою все боле походило на сокровищницу. Покуда осматривался Игорь, Федор свистнул. На зов явился человек с кривою, крысиной мордой в черном кафтане. Басманов кивнул позади себя, на возню в сенях. Крысиная Морда пошел помогать с поклажею да слугами. Игорь глядел-глядел ему вслед да все ж спросил.

– А это ль не Степка? – спросил Черных.

– Он, родимый. Неужто помнишь? – подивился Басманов.

– Как же не помнить? Мальчишками учил нас в седле сидеть и премного чему, – молвил Игорь.

– Да… – протянул Федор.

В памяти так и ожило светлое да беззаботное отрочество ихнее, и запах скошенной травы, и конский храп в поле, кислый смородиновый сок, первая охота на грязного зайца худобокого, которого подбили, да не изловили.

– А вот же, нынче главенствую над ним и многими людьми при дворе, – произнес Басманов, поглядывая за Степкой.

– Батюшка твой, поди, гордится?

– А как ж не гордиться? – гордо приосанился Басманов. – Много ль видел при дворе да чтобы безбородый, а уж был в первом кругу да при совете? Да я с царем из одной чаши пью и смею молвить как есть, на духу! Да что ж я, придешь на пир, сам и поглядишь! А пока – за мною, за мною!

Так прошли друзья по коврам узорчатым да с бахромою ко столу. Накрыто все пышно, щедро. Лоснилось от жира, дышало жаром. Посуда – что дивный зверинец. То птицы да рыбы из сребра да злата загнулись причудливо, так и манят вкусить. На серебряных шеях лебяжьих оседало дыхание. Сидел Игорь да смотрелся в блюдо, точно в зеркало.

– Неужто кто придет еще? – спросил князь.

– Да нет, токмо мы с тобою, – ответил Федор. – Батюшка уж в Слободе дожидается. Как дух переведешь – тотчас же и нам в путь-дорогу. Лошадей с моих конюшен не видал – ай да резвые черти! Сколько прыти! Эх, то не бег, полет! И сбруи новые, то приедешь, чтобы все видели: гостя дорого везу!

Федор уж скинул черный кафтан да остался в расшитой рубахе.

– Ты поди, вели этим валандаям крестьянским, чтобы платье тебе с дорожного переменили! Али уже полюбилось тебе дрогнуть, как изгою псоватому? Ночка нынче сырая будет, гадская. Пущай бездельники…

– Постой ты, Басманов! – просил Игорь, схватившись за виски. – Не гони, не гони! У меня в глазах рябит от одного лишь твоего пира, и все еще несут! Куда ж нам двоим-то с этим управиться? Почем же зря народу-то приказывать новое кушанье нести, покуда сам ты едва ущипнешь, так и велишь нести новое?

– Народ-то мой больше всего-то и получит, ежели на то пошло, – хмуро смутился Басманов.

Игорь поджал губы. Мед в чашах так и не был отпит. Вдруг Федор повел головой, завидя кого-то за спиною князя. То слуги тихо да воровато крались, чтобы не попасться боярам на глаза. Игорь обернулся, заметил, как Михайло евонный шмыгнул средь прочих. Изменился Федор в лице. Еще с причала заприметил карлика, да не сказал ничего. Так и сидел Басманов вполоборота. Хоть крышка в погреб уж и захлопнулась и карлика уж не видать, застыли глаза, полные ядовитой лазури, да разум думам предался. Князь Черных заприметил, но и слова не вымолвил. Федор пробежался пальцами по столу, воротился взглядом к Игорю. Заиграли перстни от свету на тонких пальцах. Отчего-то покоробило князя – уж не к месту большие самоцветы, уж больно тяжелы. Былая радость все еще горела в сердцах обоих, да поутихла, и поднялась горечь, закоптилась.

– Что ж еще делалось, покуда в опале прозябал? – спросил все же князь.

– Люба душу Богу отдала, – перекрестился Федор.

– Упокой Господь… – прошептал Игорь и осенился крестным знамением.

Молчанье.

– Все время, что тебя не было, не давал покоя наказ ейный, – молвил Федор. – Берегите, говорит, с Игоряшкой друг друга. Вскормить я вас вскормлю, да гляди – приглядывай за братом молочным, что за родным. Не приглядел.

– Что ж ты, сторож брату своему? – пожал плечами Игорь.

– Не приглядел… – горько вздохнул Федор.

Коснулся чаши, да пить не мог. Огляделся вокруг Басманов, тряхнул головой, как гордый конь гривой.

– Не по сердцу тебе убранство? – начистоту спросил Федор.

До того переменился тон, что не мог Игорь ни лукавить, ни увиливать. Как есть, так и кивнул. С горечью, но ответ был принят.

– Поди, свыкнешься еще, – вздохнул Басманов.

Переглянулся Федор с князем, и оба поняли – за четыре года немало поменялось. Басманов умолк. Князь Черных подал знак: я верю, говори же! Игорь кивнул, а в глубине сердца ужаснулся. Как разлучила друзей опала, так и запомнился Федор ветреным мальчишкой – озорник да баловень. Что-то поселилось в этой юной душе. Нет, быть может, и минуло-то всего четыре года, да Федор нынче не тот. В смехе скрипит январский мороз, улыбка скалится зверем. Князь мог забыть все, что нашептывали злые языки супротив друга, но не мог отринуть того, что видел. Тот, кто сидел с ним и пил за одним столом, носит маску – и будто бы взаправду из человечьей кожи, да снятой, притом живьем. Лукавые восточные глаза вновь метнулись к погребу.

– Свыкнусь, свыкнусь! – закивал Игорь, – Помоги же, Федь. Истолкуй, что творится, чем живет нынче Русь?

Голос его звучал громче, нежели самому князю хотелось. То вырвалось, чтобы прервать тишину.

– Чем живет? Как и всегда, как и всякая земля – горячей кровью, – ответил Басманов. – Про опричнину ты, Игореша, не спрашивал – и от души земной поклон. По глазам вижу: наслышан о разбойниках, душегубах. Али не так? Вот и оно. Все правда. Нету на нас суда никакого, сами суд и вершим – мечом и огнем, прямо на месте.

– И по сердцу тебе служба такая? – хмуро спросил Игорь.

Федор умолк, взор отвел да присвистнул. Снова забегали пальцы в перстнях по столу.

– Черт тебя дери, Черных! – вспылил Басманов. – По сердцу мне, что ты тут, живой-здоровый. Вот что мне по сердцу.

Басманов залпом осушил чашу да с размаху швырнул в стену.

– Не верю я, что брат мой и впрямь заодно с этими тварями… – угрюмо вздохнул князь.

Басманов провел по лицу да прищелкнул. Все разом переменилось.

– Отрадно, что напомнил! Вот что нового! Бродит по городам да селам русским Порфирий Убогий, еретик да басалай. Проповедует, что всякий человек не просто грешен, а проклят, саблезуб и ядовит. Вот за сим окаянным с братией и охотимся. Ежели учит, что нет боле люда доброго, лишь звери, так по-звериному и расправимся.

Князь Черных отпрянул. Глядел-глядел, точно ожидая, как Федор заулыбается, прихлопнет по плечу да сознается, что это шутка всего-навсего, и настоящее дело изложит. Да не улыбался Басманов.

– За баламошкой дряхлым гоняетесь? – недоумевал Игорь.

– Да скорее за его питомцами, – ответил Федор. – От них больше мороки, чем от старика. Да и ушлый дедок!

Засмеялся Басманов, да не горело честной отрады али радости в сердце. Отдышался Федор да грустно хмыкнул под нос. Радости с причала заметно поубавилось.

– А наши забавы все старые, – вдруг сказал Басманов да покосился на князя. – И пуще былого льется кровь. Видал, с тобою карлик ошивается. Приводи его ко двору.

– Приведу, – согласился князь.

Повисло молчание.

– Игорь. – Федор глянул исподлобья.

– Приведу я уродца – поди, нетрудно сыскать! – вспылил Черных.

– Да на кой черт искать, когда вот он, под боком? – недоумевал Басманов.

– Этого уродца в тюрьме иноземной нашел. Он-то и спас меня. Взамен поклялся, что заберу его с собой, – ответил князь.

– Царь тебя спас, – твердо молвил Федор, сурово. – Не черт.

Князь Черных молчал.

– То была ссылка, а не казнь! Уж вымолили! – Басманов загнул палец. – А пока ты по болотам северным с жабами да тритонами в тине мыкался средь камышей, я служил отечеству, не щадя живота своего. И вот же с Божией помощью вернули тебя из опалы. Завтра ты предстанешь ко двору. Божился я на распятии и Святом Писании, что князь Черных – добрый слуга, что и с латинами-то он знать не знался, то так, пустое, что верен и душой и телом государю да Руси. Я своею жизнью клялся, черт тебя дери. А ты жизнью урода-иноземца дорожишь! Из подвалов кремля тоже он тебя вытащит али как? – спросил Федор.

– Он жизнь мне спас! – огрызнулся Игорь, вставая из-за стола до того резко, что чаши с медом опрокинулись. – А я его должен вам, выблядкам псоватым, на потеху резать?! – В сердцах Игорь схватил Федора за ворот.

– Где ж дрыхла честь да гордость, когда с иноземцами якшался? – пугающе холодно произнес Федор.

– Где ж дрыхло сердце да разум, как ты продался за проклятое золото? – спросил Игорь.

– Отдал! Все отдал: и сердце, и разум, и душу, и плоть, и кровь – все отдал! Раз проклятым золотом платить нынче на земле русской за жизнь, так отдал бы вновь, коли обернулось бы время вспять!

Сами собою разжались руки князя. Закостенели, точно на морозе, так что не мог Игорь вновь сжать кулаков.

– Много воды утекло, – тихо молвил Басманов, оправляя кафтан. – Коли речи мои пугают – так пущай. Так оно и надо. Москва и впрямь стала местом проклятым. Я рад тебе, старина. И если б время обернулось вспять, я б сызнова в кровь расшиб бы лоб пред государем, чтобы тебя вызволить. И от всего сердца, упрямец, заклинаю: как завтра поедем в Слободу, бери коротышку и приведи к пиру. Ежели не хочешь – не смотри: будто бы и без того неведома тебе судьба уродцев при дворе?

* * *

Пес прислушивался к собственному дыханию. Ровное.

«Все заживает как на собаке…» – подумал Федор.

Ожог на руке исчез, как звезды утром. Привстав, Федор оцепенел от ужаса. Тень уже исчезла за дверью, спешно и неуклюже неслась по коридору – это точно был тот самый уродец, тот самый карлик. Черный Пес встал на ноги, выбежал из палат, бросился в погоню. Длинный ряд слабых электрических ламп дышал из последних сил, кашлял, как астматик. Коридор разрывался темным островком, но Псу не нужен был свет: карлик барабанил по двери – на грохот-то и несся Пес, не стряхнув с себя остатков сна. Еще бы секунда, и Псу удалось схватить уродца, но тот совладал-таки со старым замком, юркнул в палату и закрылся изнутри.

– Открывай, тварь! – Пес налетел на дверь, но та не поддалась.

С третьего удара старое дерево треснуло, замок выступил, как открытый перелом. Пес ворвался в палату и едва не выругался, так замер – никого! Но вдруг в ушах поднялся тихий звон. Пес обхватил голову руками. Дыхание не унималось, грудь вздымалась. Пес чуял в воздухе что-то опьяняюще сладкое, налитое сахаром выше всякой меры, подставленное жаркому солнцу. Чаша переполнилась, первое холодное дыхание осени заставляет вкус насыщаться порочной сладостью.

В теле проснулась давно забытая легкость. Бледные руки наполнились жизнью. До этого мгновения сердце – все равно что мешок камней. Каждый из них растаял, превратился в прохладный бодрящий бальзам. Все тело проняло. Тихое шипение – и от кожи пошел дымный запах, и с каждой секундой тело освобождалось от скверны, и тем ярче и слаще расцветало все человеческое.

Глаза увлажнились. Пес заново учился дышать. Он обвел комнату взглядом. Ни символов настоящей магии, ни новомодных мистических каракуль, которые почему-то раз через раз реально работают. Отчаяние подступало удушьем. Пес встал, подошел к окну, раскрыл настежь. Первый этаж, вид на сад во внутреннем дворе особняка. Слишком рано для вишни, только начало марта. И все же прямо под окном деревце распустило цветы. Каждый лепесток был припылен тем же светом, который шипел на коже. Мягкий свет поднимался наверх, к звездам. Там, в холодной вышине космоса, они радостно воссоединялись и горько оплакивали сотни лет разлуки. Увиденное завораживало и пугало. Если больные суставы ноют перед дождем, то как плачет разбитое сердце при виде ясной звездной ночи?