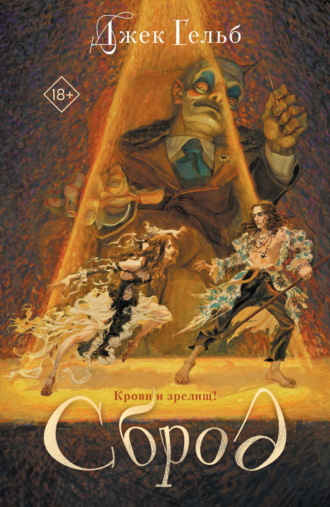

Джек Гельб

Сброд

Во внутреннем оформлении использована иллюстрация: © karlovserg / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com

В оформлении авантитула использована иллюстрация: © rudall30 / Shutterstock.com / FOTODOM Используется по лицензии от Shutterstock.com / FOTODOM

Иллюстрация на переплете и форзацах – pips

© Джек Гельб, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Сброд – сущ.

Устар. группа случайно собравшихся людей.

Устар. случайное и беспорядочное соединение, сочетание чего-либо.

Собир. перен., презр. преступные, морально опустившиеся, антиобщественные элементы.

Глава 1

Подсолнухи

В горячем воздухе дрожал след холодных чернил. Они самые стойкие. Солнце уже выжгло все, кроме бледно-голубого следа. От целой гармонии четырех основных красок на пыльном баннере остались только голубые тени. Угадывалась реклама строительных материалов. Баннер давно надо снять, но что вешать взамен? Пусть висит себе, есть же не просит. Что-то лучше, чем ничего.

Сонные глаза только-только привыкали к свету. Первое, за что они уцепились, – выцветший баннер. Аня не спешила вставать, хоть тело и затекло. Босые ноги уперлись в стекло окна машины. За ним плыло высокое-высокое небо, далекое, как мечта, светлое, как смех до слез.

Сев в машине и тихо поскулив, Аня размяла шею. Мама за рулем бросила взгляд-искорку в зеркало заднего вида. Черные раскосые глаза сразу оживили белое, широкое, бледное лицо с большими скулами. Вороная тяжелая коса лежала на плече, тянулась до самого пояса. Аня перебралась вперед и стала смотреть на далекие лужи-миражи, которые исчезали каждый раз, стоило лишь к ним подъехать.

Дорога тянулась с ее полуденными призраками, и из-за горизонта показалась заправка. Мама свернула, заглушила мотор, стала искать кошелек. В бардачке лежали документы на имя Рады Черных, бумажная карта, заляпанная сладким сиропом, пакет семечек вперемешку с шелухой. Пришлось еще немного повозиться, чтобы найти кошелек, завалившийся под водительское кресло. Проверив наличку, Рада вышла из машины. Порывы дрожащего горячего воздуха обращали длинную юбку черным пламенем. Мама сутулилась, и на округлой белой спине выступали бугорки. Резкое солнце подчеркивало каждую выпирающую косточку, особенно когда женщина нагнулась за пистолетом, чтобы заправиться. Аня сидела и наблюдала. Из белой двери вышел мужик с отупевшими рыбьими глазами. Он что-то хлюпал толстыми губами. Его затылок, покрытый складками жира, блестел от пота. Рада односложно ответила, расплатилась, села за руль. Толстяк не уходил, стоя прямо напротив маминой «Волги». Толстые губы сплюнули остаток сального остроумия, и только тогда местный хозяин пошел обратно в свою белую будку с грязным стеклом.

– Голодная? – спросила Рада, заводя машину.

– Нет. Дашь десять рублей? – спросила Аня и кивнула на туалет.

– На.

* * *

До дома оставалось минут двадцать. Полчаса, если сбавить скорость. Мимо проносились поля. Пустые чередовались с пышными рядами подсолнухов, пшеницы.

– Почему ты не поела? – спросила мама.

– Я же сказала, – ответила Аня, продолжая вытирать кровь с рук влажными салфетками. – Я не голодная.

Рада улыбнулась.

– Мы всегда голодные, – ответила она.

– Не настолько, чтобы жрать такое, – поморщилась Аня.

* * *

Рада взяла желтый одуванчик, разъединила стебель на три тоненькие полоски, надела сердцевиной на тонкий прутик.

– Прямые? – спросила мама. – Или пусть вьются?

– Вьются! – ответила Аня.

Рот девочки был набит конфетами. Пять минут назад она вернулась из деревенского магазина и набрала конфет с самыми красивыми фантиками, какие только можно найти в здесь, в Воронцовке. Рада опустила стебелек, разделенный на «пряди», в лужу, и у самодельной куколки тут же появились кудряшки. Аня стала обматывать прутик фантиками как учила мама: чем пышнее, тем лучше.

В этом саду строился целый мир: с королевой, придворными, с проклятыми ущельями, священным деревом – Аня очень любила огромное дерево орешника, самое крепкое во всем саду. Можно устроить дождь в любое время. Аня брала лейку, шланг, залезала повыше, даже выше какого-то провода (который вроде как нельзя трогать, но сколько ни трогай, ничего страшного не случилось). От спиленного толстого сучка остался отличный крючок, на который так удобно вешать лейку. Оставалось только спуститься вниз, открыть скрипучий кран, присоединить старый шланг. На пыльной резине появились трещины, как морщины. Какое-то время Аня думала, что шланг живой.

На участке был погребок. Снаружи он выглядел неприметно – побеленный домишко, как будто ему так и не хватило сил вырваться из-под земли. Домик-гриб, большая часть которого была скрыта там, под землей. Рада страховала дочь, пока та осторожно ступала по старой лестнице вниз. В тихом полумраке покоились бутыли смородинового вина. Когда Аня впервые попробовала, она почувствовала резкий вкус кислятины.

– Может, потом распробуешь, – пожала плечами Рада.

Мама отпила пару глотков, с полнотой чувств просмаковав.

* * *

Море беспокойное, купаться не хотелось. Если еще зайти в воду – нормально, но как высунешься, ветер окатит так, что вмиг пойдет гусиная кожа. Чтобы не мерзнуть от сильного (пускай и теплого) ветра, Аня вообще в воду не заходила, а значит, ни полотенец, ни сменной одежды не брала. Зато взяла бидон из-под молока с подсолнухами. Девочка собирала такой большой букет, какой только могла, а когда горлышко не вмещало больше ни одного цветка, Аня посыпала букет сверху желтыми лепестками.

– Так они еще более солнечные! – говорила она, забирая бидон.

Ясное дело, лепестки слетали по дороге. Аня ставила цветы, заставляла камнями, чтобы ни ветер, ни прибой не свалил. Каждый раз их встречала еще с улицы полоска желтых лепестков.

– Да, мы идем правильно! – радостно заверяла маму девочка, когда это, впрочем, и без того было очевидно.

Проходил день, два, иногда неделя. Аня приходила проверить свой бидон. Подсолнухи стояли грустные и поникшие. Иногда и вовсе ни сухих стеблей, ни даже самого бидона.

Аня все равно приносила цветы. Однажды лепестками выложила странный узор. Мама брела по берегу и прислушивалась к морю, чайкам, ветру.

– Что это? – спросила Рада, с любопытством разглядывая выложенный неровный пунктир.

– Это азбука морзе.

Это не была азбука морзе, Аня ее не знала. Рада улыбнулась, погладила дочь по голове, и они продолжили гулять вдоль моря.

* * *

До магазина идти минут двадцать. Аня любила ходить за покупками. Пыльная каменистая дорожка тянулась вдоль пустыря, где на углу обычно паслись две козы. Абрикосовое дерево цвело ни для кого. Потом эти ничейные плоды падали на ничейную землю. Козы не ели абрикосов.

День выдался особенно жарким, и Аня взяла себе мороженое. Через несколько минут все руки уже были в липком эскимо. Вторую половину пути Аня заметно ускорила шаг и шустренько добралась до калитки. Дверь была открыта. Затворив за собой, Аня кинула пакет в прихожую домика и побежала мыть руки.

У крана сгорбилась Рада, отмывая подол черной юбки. Из выжатой ткани хлынула вода с кровью.

– Черный Пес? Это был Черный Пес? – спросила Аня, подбегая к воде и отмывая руки.

– Нет, милая. – Рада набрала в ладонь воды, вылила себе за шиворот, растерла шею и отошла в сторону. – Будь это Черный Пес, ты бы увидела издалека фейерверк.

Тень орешника пятнышками скользила по бледной коже, смоляным волосам.

– Сейчас же день. – Аня прищурилась, глядя прямо на солнце до боли в глазах.

– Все равно увидела бы, – усмехнулась Рада. – Нет, это был какой-то упырь из Чертова Круга. Как обычно, хотят, чтобы мы вернулись. Думают, мы тут без них голодаем.

Аня отвела взгляд. Красные пятна забегали прямо перед носом, куда ни посмотри. Аня потерла глаза.

– Понятно, – тихо добавила она.

Рада поджала губы и вздохнула. Подойдя к дочери, мать опустилась на корточки.

– Прости. – Рада заглянула в глаза. – Прости, что ты здесь скучаешь. Здесь ни днем, ни ночью не бывает фейерверков, вместо диких зверей – несчастный плешивый тигр в ростовском зоопарке. Мне жаль, что здесь так тихо и поют разве что цикады по ночам да морской прибой иногда доносится или заладит горлица. Но поверь, солнышко мое, тут лучше, лучше расти здесь, чем среди тех тварей.

– Но я уже выросла, – осторожно, но четко произнесла Аня.

Рада печально улыбнулась, кивнула.

– Я знаю, – ответила она и поцеловала дочь в лоб.

* * *

Вечером накрыли пышное застолье. Такое всегда бывало после незваных гостей. Аня завязала глаза шарфом. Впрочем, она все равно бы не подглядывала. Скорее, Ане просто нравилась и эта часть игры. Более того, мама сохранила много платков и шарфов еще из Чертова Круга. Ане нравилось разглядывать узоры, трогать ткань, смотреть, как она летает. Рада показывала, как от одного взмаха парео ткань превращается на миг в птицу. Зачарованные ткани погружали в черноту, в которой лучше раскроются новые ароматы. Аня всецело отдавалась окутывающему уютному мраку, гадая, что же будет на этот раз. Она вдыхала аромат, закрыв платком глаза. Ноздри щекотал цитрусовый аромат.

– Лайм? – спросила Аня.

– Верно, – ответила Рада.

Пряность, горечь, цветы, свежесть моря, дымность проплывали один за другим, как караван откуда-то издалека, оттуда, где восходит солнце. Сегодня Аня наконец-то распробовала смородиновое вино. Окутанная ветрами со всего мира, с цветущих полей, знойной степи, душного алжирского базара, Аня уснула крепко-крепко.

Спала так долго и без кошмаров в гамаке с мамой. Когда глаза закрылись, была тихая ночь, как открылись – грибной дождь. Он барабанил по листьям винограда, стекал струйками. Редкая капля все же проскальзывала и к ним в гамак. Аня прижалась к маме, слушая ровное биение сердца.

* * *

Джинсы были велики – Аня наступала старыми черными вьетнамками на пыльный край. На узкой талии ремень держал джинсы, собранные складками. Желтый топ оставлял открытым живот, через который виднелся давно заживший шрам. Мама смотрела именно на него.

– Ань. – Рада отложила сумочку на тонкой золотой цепочке.

Дочка послушно села рядом с мамой и внимательно смотрела в глаза. Рада глубоко вздохнула, убрала прядь за ухо Ани, взяла ее за руку.

– Про Чертов Круг, – наконец произнесла мать.

Аня кивнула, готовая слушать.

– Ты действительно уже выросла, – признала Рада со светлой грустью в голосе. – Просто хочу, чтобы ты знала. Чертов Круг сожрет все. Он сожрал мою жизнь, мою любовь. У меня осталась только ты, солнышко. И то лишь потому, что я вовремя вырвала нас оттуда и сбежала. Захочешь – приходи в Чертов Круг. Захочешь остаться – хорошо. Но ноги моей там не будет. Проклятое место. Там нет ничего, кроме голодного сброда.

– Мне очень жаль! – Аня крепко обняла мать.

До города они ехали в тишине. Засыпающие поля безмолвно проносились за окном.

В Ейске уже загорелись огни. На входе в Парк Поддубного Рада остановилась, прищурила черные глаза, всматриваясь в одну из десятка афиш. Аня шла впереди и, обернувшись, увидела мать, но доска объявлений стояла к ней обратной стороной. Аня смогла лишь прочитать по губам два слова: «Адам» и «осень». Рада сорвала афишу, сложила, затолкала к себе в сумочку.

Так Аня стала ждать осени, не представляя, что их всех ждет.

* * *

Есть что-то обреченное в затихших местах. Не тех, которые были молчаливы и хмуры изначально, а тех, что запомнились шумными и по-праздничному суматошными. Аня помнит: когда впервые сошла с поезда, наступила на раскаленный кирпич перрона. Она заслышала крик птиц еще в дороге и тут же припала к окну. Здоровые пернатые ублюдки жадно сбивались в кучу, клюя наперебой жирный чебурек, глотая вместе с тем и промасленную бумагу. Сумеют ли они охотиться в дикой природе или уже безнадежно откормлены подачками? Крылья вздрагивали, поднимались и опускались с громким хлопаньем, пока клювы орали и жрали, клевались и рвали. Люди выходили из поезда, вываливая на перрон привезенные вещи и шум. Как много шума, который присущ всему живому. Зачем им столько? Неужели боятся приехать в другой город и не найти там криков, ругани, беготни, бьющегося звона, гулкого эха, лязга, скрипа, храпа, рыка, клацанья, воя? Этого-то добра везде навалом. Но сила привычки – видно, хотят шуметь, как привыкли. Пока что таможня не проверяет шум, и можно везти сколько угодно и самого разного.

Аня стояла, грызла семечки и слушала, как вдалеке плещется море. Ночной перрон притих. Птиц мало, а те, что были, держались поодаль. Как будто пернатые понимали, что нечего клянчить: Аня не собиралась никого кормить. Пусть сами ищут рачков среди мусора на пляже. На побережье всегда много тварей, чтобы поживиться.

О чем шепчутся черные волны? Не о звездах – в эту ночь их не видно, как и луны. О грязном глиняном дне и говорить нечего, как и о побережье. Бычки, жестяные банки, песок, камни и падаль. К летнему сезону может, и расчистят, но и замусорят больше. По мертвым рыбам ползает всякая членистоногая нечисть. Эти твари и летом никуда не денутся.

Зимний воздух делал лето каким-то несбыточно далеким. Аня стояла далеко от края, но холодный блеск рельс манил. Сначала показалось, что где-то заело жестяную дверь. Аня обернулась на полотна дверей. Металл был весь в кроваво-ржавых укусах морских ветров. Нет, это не скрип. Подняв взгляд, девушка все больше внимала хрустальному плачу и шла на него. Она остановилась у самого края платформы. Пролет разделял ее и одинокого скрипача. Ближайший фонарь находился достаточно далеко, чтобы музыкант отбрасывал длинную тень. Он был сосредоточен, не раскачивался, как часто видела Аня в кино или на улице. Создавалось впечатление, что лицо не выдавало экспрессии. Ане сложно представить этого человека громко смеющимся над шуткой про дерьмо. Неискренний он какой-то. Волосы и сухая кожа были одинакового блекло-желтого оттенка, большой чуть выпуклый лоб, редкие светлые брови. Черные сапоги, какие Аня часто видела у рыбаков и лесников. Длинная куртка темно-серого цвета. Руки, слишком белые и узкие для грубого и неряшливого образа, воспринимались не как часть тела, а как аксессуар, который не шел ко всему прочему. Не шла ему ни скрипка, ни музыка. Мелодия осторожно царапала воздух и тут же оплакивала нанесенные раны. Все вместе настолько нелепо и не вязалось одно с другим, что не отвести взгляда. Что точно шло скрипачу – сцена. Пустая и холодная, для которой время еще не настало или уже прошло.

Скрипка смолкла. Снова стал различим шум далекого моря. Аня скрутила пакет семечек и пару раз похлопала ладонью по запястью. Музыкант шевельнулся и поднял взгляд. Черные глаза без ресниц уставились на Аню через пролет. Смычок резко смазал по струнам, будто бы перерезал горло. Скрипку вырвало таким неблагозвучным воплем, что Аню передернуло. Музыкант медленно опустил инструмент и глядел на единственную слушательницу не мигая. Аня пошарила по карманам куртки. Желание хоть чем-то наградить музыканта жгло сердце. Как назло, в карманах ничего, кроме полупустого пакета с семечками. Аня скрутила пакет, бросила взгляд на музыканта и показала жестом, что вот-вот кинет. Скрипач решил не проверять, блефует ли случайная поклонница, опустил инструмент в чехол на землю и приготовился ловить. Короткий замах, и Аня кинула пакет. Сухие белые пальцы сжали целлофан, заставив его глухо вздохнуть. Неизвестно, что ожидал увидеть в пакете, но, очевидно, не настолько оценивал собственный труд. Больше или меньше – неясно. Он просто снова уставился на Аню.

В голову закрались сомнения: а не сделала ли она глупость? Вежливее просто пройти. Если бы он искал подачек, не приперся бы на пустой вокзал. Еще пара секунд, и Аню всерьез охватил стыд, но скрипач взял пару семечек, улыбнулся и принялся грызть, сплевывая шелуху. Аня с облегчением выдохнула, снова поаплодировала (теперь уже по-человечески, руки-то свободны). Тонкие губы скрипача скупились на улыбку, но что-то вполне добродушное заиграло на его лице. Аня тоже улыбнулась, да так широко, как не посмела бы улыбнуться еще пару лет назад. Щербинка, круто выдающиеся вперед несимметричные клыки не давали остальным зубам встать ровно. В итоге все шло вкривь и вкось, и Аня как будто забыла об этом переживать, и даже будь возможность, не стала бы ничего менять. Язык, губы, голос и манера говорить – все уже приспособилось к этому разнобою. Если бы все по какой-то чудесной причине встало бы на свои места, Аня привыкала бы слишком долго, а может, не привыкла бы вовсе. Главное, что улыбнулась она широко и искренне, махнула рукой скрипачу и пошла дальше вдоль платформы.

С каждым шагом она отдалялась телом и мыслями от одинокого скрипача и только через минуту заметила, что стоит у самого края. Метнувшись в сторону от платформы, Аня выдохнула с облегчением. Кожа ощутила поток холодного ветра, точно прямо перед ней проехал поезд. Пустой пролет лишь молчаливо блестел рельсами, по которым колеса застучат уже после восхода солнца. Ане нравилось говорить не «завтра», а «после восхода солнца». Какой смысл у этого «завтра»? Особенно ночью от него только путаница: «завтра» – в смысле через полчаса, как пробьет полночь? Или «завтра» уже имеется в виду через день? Мир в полночь и мир после полуночи не отличить. Никто не увидит, что завтра наступило, если не пялиться на часы. С солнцем не так. Ане слишком хорошо запомнилось, что все не так плохо, пока ты веришь, что солнце снова взойдет. Девочка вцепилась за эту истину всем сердцем, толком не разобравшись в ней, но всякий раз, когда можно сказать «после восхода солнца», говорила именно так.

Итак, осталось совсем немного до восхода солнца, и Аня пошла к маме.

* * *

Как будто Аня держала обрывок времени в руке. По клочку нельзя сказать, как она тут очутилась.

Пахло свежескошенной травой и морем, которое недалеко отсюда плескалось – грязное, с глиняным дном. Что-то не давало покоя. Это не похоже на страх невообразимого и жуткого. Скорее, поиск в кромешной темноте на ощупь чего-то важного, чего в панике не назовешь по имени. Как только рука наткнется на выключатель и свет озарит комнату, на ум придет объяснение, что и зачем искал, но пока слишком рано. Тьма не рассеивалась, воздух зловещ, пуст, холоден.

«Почему так тихо?» – подумала Аня и выглянула в окно.

Летняя ночь, а цикады молчат. Аня стояла на коленях перед пустым креслом.

– Мам? – вместо слов вырвался надрывный хрип.

Аня залилась кашлем, ударила себя в грудь, чтобы освободиться неведомо от чего, но не выходило. Нос щипало от едкого, неживого и губительного запаха. Сырой и тяжелый, он тошнотворно кружил голову. Аня поднялась на ноги, сделала пару шагов, едва не грохнулась, вовремя вцепилась в стол. Кувшин с сухостоем не шелохнулся, ни один листик не вздрогнул.

Нужно добраться до свежего воздуха. На крыльце Аня не смогла вздохнуть, удушающий приступ лишь сильнее сжимал горло. Мамы нигде нет. Ни в доме, ни в саду не осталось ни звука сердца, ни запаха. Аня обхватила себя, подбородок задрожал. Бестолковые попытки кричать о помощи превращались в тихий хрип. Сад беззвучно покачивал ветви ореховых деревьев и старой голой вишни, но Аня не чувствовала ветра. Пугающе громкий стук собственного сердца гудел в висках. Отчаянная жажда свежего воздуха завладела разумом и телом. Пробил озноб, ногу свела судорога. Аня оступилась и упала на каменную плитку, разбив колено. Хоть и выступила кровь, ничего не болело. Аня просто лежала на земле, сжимая кулаки из последних сил, но пальцы не поддавались. Глаза закрывались сами собой.

Шаги раздавались со стороны брошенного виноградника, захваченного бурьяном. Вот, оно уже топает по дорожке из каменной плитки, волоча по земле что-то грохочущее и тяжелое. Удар сердца, еще один. Нет, точно не сердце гостя с виноградника – сгусток холода и пустоты не издает ничего, кроме запаха промозглой тайги. Он скрипит, как морозные сосны.

Что, если сердце способно предчувствовать, что это последний удар? Что-то отчаянное и пылкое надорвалось, и все тело пронизывал жар. Аня перевернулась на спину, попыталась пошевелиться, но все тело разморило, а в глазах стояла пелена. Рот пытался уловить воздух, хотя бы глоток, но вокруг так пусто. Ничего, кроме запаха тайги и гнилой топи.

Жар становился невыносимым. Аня обезумела от боли и молилась, чтобы уже наконец сгорело дотла все, чем она способна чувствовать, все тело, душа и разум, пусть уже исчезнут. Аня мечтала, чтобы это уже закончилось, затихло. Пусть остынет, пусть больше не будет ни единого вздоха. Если это единственный способ унять агонию, которая пожирает изнутри, грызет кости и плавит виски, – пусть все закончится.

Тот, кто пришел из виноградника, остановился. Аня видела жилистые ноги. Колени гнулись в обратную сторону, редкая черная шерсть свисала клочьями. На земле лежал серп и блестел в отблесках луны. Свет казался таким чистым, исцеляющим. Она хотела окунуться, причаститься его, припасть к этому холоду и омыть в нем горящие раны. И вот лунный серп поднялся вверх, предвещая вымоленное избавление, ведь через миг адская симфония жара и безумия стихнет.

И точно назло по раскаленному сознанию резанул чудовищный звук. Не похожий на рык или вопль – такое вообще издать живому существу не под силу. Похоже на рокот грома поначалу, а через мгновение сорвался в свист бури. Серп лязгнул о камень, и лунный свет разбился. Осколки все еще покачивались на земле, когда разум медленно прояснялся.

Вдох больно расширил грудь, воздух, точно соль рану, полоснул легкие изнутри. Из носа пошла кровь, но у Ани не хватало сил вытирать. Зубы стучали, колено и локоть вопили неистовой болью при малейшем шевелении, ребра не давали спокойно вздохнуть.

– Дыши, – раздался голос рядом.

Взгляд прояснялся. Осколки лунного света таяли, издавая тихое шипение. Ане хотелось схватить их, не дать им исчезнуть: вдруг в них еще осталось то звонкое волшебное свечение, вдруг они помогут исцелиться? Протянув руку, она жадно вцепилась в тот, до которого смогла дотянуться. Он въелся в кожу, и то место, где должна была появиться рана, будто растворилось в иной реальности. Ладонь больше не ощущалась как часть тела, как плоть, которая может страдать и причинять страдание. Она хотела большего, хотела причаститься этого света, из которого пили лучезарные плоды, разбросанные по земле. Аня взялась крепче за осколок и попыталась проглотить, когда чья-то мертвенная хватка вонзилась в запястье. Рука невольно выронила осколок, но волшебный свет все еще слепил глаза, а на губах оставалась холодящая сладость. Не чувствуя в полной мере своего тела, Аня облизала губы, чувствуя, как эти несколько капель благословенного нектара возвращают ее к жизни. Вернее, к тому, что она до этого мгновения называла жизнью.

Свет тускнел, отдалялся, или отдалялась она сама. Спина прислонилась к грубой холодной поверхности. Прежде чем Аня вновь попыталась сделать новый вдох, студеная вода окатила лицо. Тело не поддавалось воле, но она уже могла оглядеться по сторонам. На футболку капали вода и кровь. Боль обгоняет мысли. Она закрыла рот руками, чем причинила себе еще больше мучений. Тут же сплюнула наземь. Кто-то был рядом.

Когда Аня подняла взгляд, увидела знакомое лицо. Тот скрипач с перрона. Темные глаза блестели, как будто высшие силы ковали и ночное небо, и эти глаза. Он еще переводил дыхание, оттого оскал выглядел еще более устрашающе. Он опустил на край колодца, к которому прислонил Аню, жестяное ведро. Раздался звон. Все звуки не походили на себя: далекое море, деревья, биение сердца, цикады, скрип сосен, плеск воды в глубоком колодце. Все звучало не так, как должно, все неправильно. Воздух вел себя так же, как кривое зеркало поступает со светом.

Пока Аня пыталась игнорировать вновь вспыхнувшую во рту и руке боль, незнакомец обернулся на виноградник. Лицо исказило презрение. Он принюхался и тихо прошипел себе под нос. Аня снова сплюнула и зажала себе рот. Озноб вернулся и пробрал с новой силой. Когда послышался стук зубов, незнакомец обернулся и встревоженно осмотрел Аню. У него был взгляд человека, совершившего ошибку, но если бы был шанс все исправить, он бы все сделал точно так же.

– Не уходи! – пробормотала Аня, заикаясь и давясь собственным дыханием.

Порыв ветра пробудил шум средь сухого бурьяна и деревьев. Аня вздрогнула от неожиданности. Она сидела одна у колодца. Кругом – мир, в котором снова есть место шуму. Разум медленно распутывал догадки, что именно пришлось пережить этой ночью, а сердце тревожно билось, чувствуя, что кошмар еще не закончился. Ведь каждый шелест, каждый шорох до пугающего похож на настоящий, но…

Мысль обрывалась на полуслове.

* * *

Верила тому Аня или нет, но солнце все-таки взошло. Девушка сидела под орехом и глядела в одну точку – на хлипкую калитку виноградника, поросшую уже высохшим, мертвым плющом. Выглядело все так, будто никто ее не открывал. Будто никто не приходил.

Когда Аня в детстве получала раскраски, она спешила. Пустые контуры казались застывшими, замороженными, она спешила их растопить, первым делом раскрашивала нос и глаза, чтобы зверушки могли дышать. Тогда тревога чуть отступала. Оставшаяся картинка раскрашивалась все равно быстро. Лишь когда рисунок был заполнен, Аня могла закрыть раскраску до следующего раза. Сейчас она слушала собственное сердце, которое не оправилось от ночи. Аня чувствовала себя тем самым контуром, который это утро медленно заполняет. Хотя бы можно дышать – что само по себе так много! Свет наполнял жизнью уснувший зимний сад, которому суждено цвести и плодоносить. Раз солнце взошло – значит, все не так плохо! Свет льется на сухой виноградник, на заросшую тропинку, по которой никто не ходил. Ведь если бы ходил – следы остались, а следов нет, значит, никто не ходил и калитки не открывал. Ни шагов, ни серпа из света, ни скрипа стволов сосен. Плитка рядом с домом до сих пор пахла хвоей. Поэтому Аня и сидела здесь, подальше от крыльца, пряталась от того запаха. Это не помогало, но она старалась просто не думать об этом.