Джек Гельб

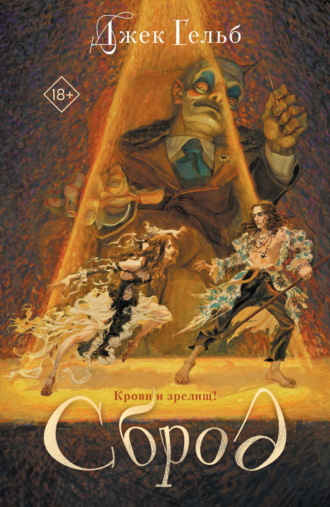

Сброд

Глава 2

Черный Пес

– Не представляю, что случилось, раз ты позвонила после убийства одного из наших.

В голосе ни жизни, ни всплесков, ни ряби. Строгое сухое желтоватое лицо, будто бы обклеенное старой выцветшей старой бумагой. Русые волосы казались стеклянными нитями, которые переняли цвет черепа. Серый пиджак, коричневые брюки, чистые ботинки.

– И не надо представлять, – ответила Рада. – Знаю, что воображение не твой конек.

– Ближе к делу. Кормилец будет в ярости, если узнает, что мы виделись.

– Мне давно плевать, что думает Кормилец. Мне нужен ваш врач.

– Исключено, – резко отрезал Ярослав.

Рада проглотила ярость. На руках выступили жилы – до того сильно сжаты кулаки. И в следующий миг глубокий выдох. В душном придорожном кафе повеяло сырым туманным лесом.

– И все равно, ты же не желаешь мне смерти, – прошептала Рада.

Ярослав обернулся к выходу.

– Заходила Лена. Из-за Частокола.

Глаза Рады вспыхнули, как у полярной совы при виде мыши.

– Что она сказала? – Когти птицы были наготове.

* * *

– А кто-то видел Кормильца?

Все за столом переглянулись. Рты, набитые кровью, чавкали, комки проскальзывали в глотки и тонули в ненасытном чреве под гнусное хлюпанье. Слюнявые пасти вытирались грязной скатертью, рукавами и липкими от сока и жира ладонями.

– А Матвея? – вновь раздался чей-то вопрос и снова потонул под жестяным куполом ангара.

Но кому какое дело, когда вокруг так много голодных ртов? Все вопросы потом. Хотя бы с голодными сравняться.

– Что-то не так, почему их нет?

Ответ пришел сам собой, буквально упал с неба. А если точнее – из открытой дыры в крыше. Что-то дымящееся один раз ударилось о стол и разорвалось. Оглушительный залп огня и едкого дыма заставил каждую тварь пасть ниц, пряча лицо и глаза. Громовой удар – стальные двери отворились настежь. От свежего воздуха огонь осатанел. В ослепительной жажде он пожирал кожу, рвался до плоти тварей. Пламя и багровый дым рыскали как спущенный, нет, сорвавшийся с цепи зверюга.

Слепые, обезумевшие от боли твари метались, бились друг о друга, ранили и ранились, когда на пороге появилась тень с длинным самодельным штыком. Красный дым клубами валил наружу, жаждая новой плоти. Лицо полностью закрывала маска, спасающая его самого от того ада, который он обрушил на чертов пир. Как скотину, он забивал одного за другим. Откуда-то из красно-дымного воздуха прилетел тесак, едва не расколов череп надвое. Озверев еще больше, напавший разделывался с тварями с жестокостью, что ужаснула бы ад. Тела падали, и их кожа продолжала шипеть, таять, стекать липким соком на грязный пол. Сквозь плоть всплывали островки костей, и те покрывались черными пятнами. Когда копье пронзило очередное сердце, хлынул яд, прожигая огнеупорный плащ.

Исчез копьеносец так же быстро, как и появился. Уже на утренней заре одинокий и хмурый призрак сидел под мостом и глядел на руку. След того ада, который он сеял, теперь въелся в кожу ожогом. Из черных жестких волос не выветрились гарь и едкий запах красного дыма, пряди слиплись от крови. Рана на голове хоть и ощущалась, но быстро затягивалась.

«Вот так-то, сукин сын, последние крохи багрянца-то и пожег…» – стиснув зубы, глухо смеялся Черный Пес.

Больше не будет ни огня, ни дыма, ни праведного очищения багрянцем – иссяк. Не так уж бездарно, а все-таки корил Пес, что до Кормильца так и не добрался, растратив все на мелочь. Всякая тварь заслужила расправы, всякую тварь жечь и гнать, сечь, рубить, измолотить, разорвать в клочья, вымарать любую память и вытравить последнюю каплю яда в крови людской. Пир стал последним для десятка тварей, авось и более – счета Черный Пес не вел. Да не, больше десятка. Отрадно… и все ж слаще, если бы с главарем уже расправиться. Там будто и помирать не страшно.

Бледное лицо поднялось к солнцу, медленно и лениво восходящему над черным лесом. Тяжелый вдох хрипло вышел из груди. На какое-то время нужна нора, где бы зализать раны.

* * *

Каждый раз странно вспоминать людское имя, когда уже стал тварью. В эту ночь была передышка, которая позволила по крайней мере притвориться человеком. Федор Басманов. Имя смотрело на него, на призрачную тень былого, и не хотело подходить ближе, как зверь, который подозрительно принюхивается. Голубые глаза выцвели, стали светло-серыми. А как иначе? Ветер выводит и обесцвечивает целые эпохи, конечно, душа и тело потеряют былую насыщенность. Хоть сколько-нибудь живой взгляд сразу бы увидел отпечаток потерь, перемен, скорби.

Лежа в палате, он не включал свет, не расшторивал окна. День тянулся бесполезно и нудно. Федор смотрел в потолок, думал, что в Москве творится. Представлял, как Кормилец кривит и без того уродливое лицо, кипятится, как старый чайник, от злости, сжимает кулаки, а все без толку. Тварей уже пожрал огонь, а яства размазаны по полу, смешались с останками пирующих. Отголосок пламени все посвистывает в воздухе, бесит старого черта до пены у рта.

А может, Кормилец попросту пожал плечами – сам-то ублюдок не явился на пир, а значит, что-то прознал. Гадство! Но даже такое упущение не омрачало мыслей Черного Пса. Он явился в сердце сатаны и предал аду столько тварей, сколько смог. Дух бы перевести – и вновь за дело. И так до скончания времен. Авось там уж забрезжит последний рассвет, за которым не суждено будет взойти ни солнцу, ни месяцу. Может, рассвет уже отгорел свое, пока все ученики спали. Почему-то от этой мысли становилось легче. Разум так и нашептывал что-то доброе, бодрое, а из глубины сердца все еще доносилось отчаяние, которое будет пить кровь до конца жизни.

Сколько бы это ни продолжалось, глаза сами собой сомкнулись. Уставший от яда и огня разум стал легкой мишенью для сна о далеком прошлом.

* * *

– Уедет батюшка, и что ж? Скокма ждать?

Жеребенок фыркнул, наклонил голову и продолжил щипать травку. Улыбнулся мальчонка да погладил лошадку молодую по шее.

– Вот и я не знаю, Данка, вот и я… – бормотал он, поглаживая вороную гриву.

Ночь была тихой, отрадной. Небосвод нынче разукрасился редким бисером звезд. Глядел на них Федя, глядел, а в груди так и металось. Нечаянно лошадь толкнула его не глядя.

– Права ты, права, – решился Басманов.

Преисполнившись твердой решимости, Федор поднялся к отцу наверх. В темном углу пред образами сидел Басман-отец. Татарские черные глаза понуро да грозно горели думами, кустистые брови сошлись на переносице. Тут-то Федор и забоялся порог переступать. Отец шевельнулся, поднял взгляд на сына. Пути назад уж не было. Пересилив и страх, и холод, и дрожь, мальчишка поклонился отцу да подошел ближе.

– Чего не спишь, Федя? – спросил отец.

– С того дня, как Черных опальные стали, не спится. Все об Игорюше душа болит. Тебе ль, батюшка, не знать, что росли мы как братья? Мы ж с ним вскормленные одною мамкой.

Токмо о проклятых Черных вспомнилось, так нахмурился Басман-отец пуще прежнего. Тут-то со страху Федор язык и прикусил.

– И что же? – спросил отец, выждав.

Федор дышал глубоко, ровно.

«Ну же, трусливый грязный заяц!» – корил себя мальчишка, не в силах молвить ни слова под суровым взглядом отца.

– Пришел за Игоря просить? Чтобы я пред государем вымолил? – спросил Басманов-отец.

Тут же выдох облегчения сорвался с уст Федора. Закивал часто-часто, да недолго радоваться. Как-то Басман-отец недобро, хмуро ухмыльнулся в густую бороду.

– Это ж оттого, что мы с царем во свойстве? Оттого, что я во первом круге при государе? – заговорил он. – А знаешь что, Федюш. Вот гляжу на тебя – эх и славный же ты молодец-то вымахал! Вот что. Поехали со мной под Рязань?

Пробрало до мурашек. Федор стоит ни жив ни мертв.

– А что такого? – спросил отец. – Шашку держать навострился – рындою во дворце ты уж служил, и служил славно. Озорник, да озорничай, покуда детина беззаботная. От на службе будет не до смеху. Не скрою, тяжко будет, тем паче поначалу, да ты парень смышленый у меня, быстро уму-разуму научаешься. Вона, Степка доложил, что наездник ты лихой да ловкий не по годам. Поди, со всем управишься, что накажут. Поехали со мною. Вот выслужишься – сам пред государем будешь просить за брата своего по духу.

Мысль о царе дыхнула лютым холодом, аж все нутро пробрало. Вспомнил юнец, как еще на службе рындою завидел мрачного старца в пыльном рубище убогом. Все сторонились да кланялись. Научен был Федор: при дворе царском все с ног на голову и ничему не верь на слово. И ежели видишь уродца, так ты поклонись да похвали его красно личико, и чем уродливее харя, тем пуще восхищаться должно. Сама царица тогда вырядилась в мужской кафтан и такими речами поучала молодого рынду:

– Гляди на рубище как на парчу, а на парчу – как на рубище.

Вот и порешил Федор, что нищий – один из многих скоморохов. Вот и ждал, как к пиру явится государь. Идет время, а царя не видно. И вот убогий и грязный оборванец с острой красно-рыжей бородой садится за стол. Федор, неся службу, хотел согнать, да видит: все на пиру пересмеиваются, в том числе и отец. Стало быть, пущай сидит себе. Со скуки и решил Басманов обратиться к убогому:

– Отчего же, великий царь всея Руси, – с насмешкой резвой спрашивал Федор, – ты в лохмотья рядишься?

– Так отчего же не рядиться? – ответил государь.

– Ну вот же, грязь же!

Ох и вытянулись же тогда лица боярские! Пуще всех Басман-отец взволновался.

– Царе, уж не…

Но царь велел жестом смолкнуть. Вот юный Басманов и понял, что к чему. Выступил холодный пот.

– Так дороги, откуда замараться-то, – мои. И лошади, что копытами пыль подняли, – мои. И люд, что ходит да ездит по земле сей, – мой.

Тогда Басманов посмеялся от души, не ведая всей силы сих слов.

Помнит Федор первую казнь. Лошадьми разорвали несчастного за ересь какую-то. Уж вину-то забыл Федор, да не забыл, что земля была липкая от крови. Руки не дрожали, сердце и душа одно и твердили: «Словом и делом!» Да глаза отчего-то малодушно рыскали. Так и встретился взором с государем.

– Оттого это земля и моя, – молвил царь Иоанн.

Загулял тогда пир честной, и столько меду выпито, что никто и не припомнил, кроме Федора. Все с опаской поглядывал, когда государь с советниками обменивался знаками али перешептывался. Все боялся, как бы в сей самый миг на него самого не обрушился царский гнев.

Видел юный Басманов, как отец евонный с государем через рукав пьют, разнузданные песенки слушают от уродцев-калик, а иной раз присвистнут да подпоют. И веселился царь, и смеялся от всей души, светло и отрадно. А всяко вот едва-едва от чаши отстранится, так что-то в очах черных сверкнет. Зимняя гроза. И вновь добр да беспечен государь. Да ежели приглядеться, чаша царская не пустела. Долго пир гулял, а царь не сделал ни глотка: подносил к губам, но не вкушал.

Не стал тогда Басманов об том никому говорить, а вот как с отцом толковал, все разом и припомнилось.

– С тобою ехать? Прям завтра? – точно сквозь сон бормотал Федя.

Вздохнул воевода да сам призадумался. Смутная тревога дрогнула в сердце отцовском. Застучали пальцы тяжелые по столу, заметалось сердце отцовское.

– Вот что, Федя. Коли просишь: «Тятя, тятя!» – так знай: как от дитя малого отмахнутся от тебя. И уж буду с тобой не как с сыном, а как с равным. Нету боле веры князьям Черных. И вступаться за них – дело гиблое. Служил я при батюшке евонном, великом князе Василии Иваныче… Ох и много воды утекло… Рос Иоанн Васильевич у меня на глазах. Это нынче великий Грозный царь, а мне-то ведомо: и тревог, и горя, и боли испил сполна владыка, еще будучи отроком. Сделался жестокосердным, гневливым драконом и в зверствах своих безумных топит боль и тоску по всем потерям своим. Авось по страданиям своим вымолит прощение у Господа за пролитую кровь. За душу Иоаннову молюсь. Несчастен владыка и тяжко его бремя. Не виню, не проклинаю. И все же не забыть мне того взгляду, с каким Иоанн отдал приказ о расправе над Черных. Ежели очи закрою, все предо мною как наяву. Чуйка верная, ни разу не подвела. После приказа, после взгляда я знал: Черных надо изжить. Что-то государь о них знает, что нам, простым смертным, неведомо.

От одного рассказа отцовского Феде стало не по себе, аж обернулся он: не глядит ли кто из темного угла? Ох и пожалел же, что дверь настежь оставил открытою. Чрез нее будто и лился мрак лукавый, шептал проклятые молитвы.

– Я еду, – молвил Федор, и твердость его юного голоса поразила отца.

– Вот что… – Басман-отец решительно опустил руку на стол. – Так-то все одна тебе дорога: придешь на службу, познаешь дело ратное, прольешь много крови – и своей, и чужой. А иначе-то как? Токмо кровью, сынок, границы и чертятся. Вот сидел, молился пред отбытием. И думал, что ведь придет день, и ты со мною отправишься. Быть может, я уж старею и проморгал, а день-то и минул? Ежели ты готов духом, поехали. Но езжай не ради меня али кого-то. Жизнью рисковать будешь своею, бремя твое. То же и с Игорем. Я просить ни за Игоря, ни за кого из Черных не стану.

– Мы с Игорем всем делились, что горело на уме да на сердце! – пылко воскликнул Федор.

– Вот чтобы ни в полку, ни при дворе никто не слышал, как ты знаешься с опальными, – наказал отец.

На том благословил сына, а там уже и заря наступила чистая, бодрая.

Федор спать уж и не ложился. Простоял на коленях пред образами. Не молился. Мятежная душа кричала о тишине, будто бы предсказала, как оглушительно скоро взревет весь мир.

Как солнце показалось вдалеке, вышел Федор во двор – а там уж люд ратный. Притаился он за крыльцом, да решил не показываться без отца. Мало ли, вновь что ляпнет, да еще и по шее отхватит.

«Трус», – с ненавистью думал про себя Басманов.

Сборы шли вовсю. Отец уже был на ногах, стоял у конюшни, о чем-то договаривался, да не слышно ни черта. Заместо того прислушался Федя к ратным, что поближе были.

– А дохляк этот нам за коей надобностью-то? – басил один из голосов.

– Видать, Алешка наплодил ублюдков, а об законном спохватился уж ближе к седине. Тут уж не выбирать – какой уродился, глист бледный, такой пущай и поезжает.

Оскалился Басманов. Гордость его больно щадили. И пущай не так уж много лжи таилось в ядовитых пересудах, а все ж в тот миг поклялся себе Федор испепелить в себе трусливую слабость – и будет он, безбородый еще, приказывать этим мордам псоватым.

* * *

– Эй.

Тяжелая рука рухнула на плечо, мигом выбив из ступора. Мутный, точно вырванный ото сна взор заметался по конюшне. Данка фыркнула, тряхнула гривой, да не была ничуть вспугнута. И Федор, как пришел в себя, признал отца, приветственно кивнул, потирая глаза.

– Чего ж ты? – спросил Алексей.

– Славно, славно. Разойдусь, – кивал Федор.

Нахмурился Басман-отец. Чуяло сердце неладное. Федор заглянул за плечо отцу. Отряд опричников стоял уж наготове, лошади били копытами. Покуда Басман-отец главенствует над сворой проклятой, а посему ждут, как приказ отдаст отбывать. Да неспокойно на сердце Алексея со вчерашних гуляний кровавых.

– С казни все не отошел? – спросил Басман-отец.

Казнь – не то слово. Топором башку – раз! – вот и казнь. Оттого и думал Басман-отец: будто бы Федя уже бошек не рубил? Стало быть, пора бы и за это браться. А то кровавое пиршество, безбожное, отвратное. Тянулось время как жилы, и не видно конца и края. Кожу не срывали – после кипятка та сама сходила. Неведомо, что пылало жарче: угли, с шипением лижущие плоть, али черные очи безумца на троне, ряженого в рубище, с крестом на шее и такой властью в руках, что каждый смертный страшится собачьего вою. Сперва страшился Басман, кабы сын его, белолицый, безбородый, не струсил, не предал бы клятвы, не навлек гнева царского.

– Поди, силенок у щенка-то нет, не сдюжит! – шептались по коридорам, конюшням под звон оружия пред тем, как ехать на дело али по возвращении.

Ежели те мысли обличили речью, морды языкастых тварей уже собирали бы по шматочкам, перекошенные, с выбитыми зубами. Свора – тварь брехливая, злобная, да пугливая. Оттого вслух и не решались про сынка Басманского ничего ляпнуть: токмо эдак, взглядом али смешком, намеком, полузнаком.

Накануне казнили чернокнижника несчастного, все спозаранок приготовили. В тот-то миг и сделалось Алексей Данилычу не по себе, как сына родного увидел, охваченного духом драконовым. Черты исказились до того, что отец родной остолбенел, не мог взгляду отвести.

– А говорили, бледный глист… – хрипло прошипел царь.

Больше всего боялся Басман-отец, что сей дух так и не покинет сына. После казни во дворце гуляли пир, и весел был Федор, и буен, как гроза майской ночью, и пел не своим голосом, горланил птицей неземной. Как пробегал юнец безумный, схватил Басман-отец за руку. Федор и не глянул, рванул с такой силой, что немудрено и руку поломать. В тот-то миг мороз и сковал сердце Алексея.

«Какой бы дух ни овладел им, плевать на тело. Это износит – новое найдет», – с ужасом разумел Алексей.

Ушел с пиру еще до темноты, чего давно уж не бывало. Поехал в церковь. Как у ворот заметили Алексей Данилыча, видного, сурового, так убогие попрошайки тотчас же в стороны разбежались, позабивались в щели, а не щели – под землю зарылись, пусть бы земля и промерзла, окаменела. Так-то напомнилось Басману-отцу, как страшатся на Руси пасти волчьей, своры черной.

Снял шапку, перекрестился, зашел в церковь. Долгое время на ум не шли слова молитвы. Меха пропахли кровью, гарью и медом. Всюду дух из царских палат следовал по пятам. Будто бы в обители Господней лишь резче стал голос ангела. Все эти годы скорбно хранитель взирал на беззаконье, и всякое слово трескалось на морозе как хрупкое стекло али таяло от жары. Лишь под сводами церкви ангел подал голос, твердя: «Вспомни святые слова». Отмахнулся Басман и воздал молитву как сумел.

Отче наш, Царь Небесный! Ты же, Владыко, отправил Сына на землю, чтобы искупить грехи. Содрогаюсь, недостойный, при мысли о сем. Неужто не устрашился участи уготованной? Во Спасителе сбылось и божественное, и людское, и дух, и плоть. Отче, как же позволил? А если бы людская часть оказалась оскверненной? Ты бы дал Ему продолжить идти по неверному пути? О, Всевышний и Всесильный Владыка Небес! Вопрошаю я, скудоумный, червь навозный! Не устрашился ты, Владыка Всеблагой! Со Спасителем вечно пребудет Светлый Дух! Как же ему сойти с пути уготованного? Ведь Твоя благодать вечно пребывает в сердце. А мне же, мне, жалкому басалаю, мне, нечестивцу, грешнику, пьянице, развратнику и разбойнику? Мне-то как быть? Как поверить, как не страшиться участи, уготованной сыну моему? По грехам отцов воздается сынам, повелось испокон и будет, покуда солнце встает! С меня уж спросишь! Чай, не так уж долго – вон, седой уже! А Федька? Ему ж как быть-то здесь? Может, время дурное? Быть может, повременить надобно, придержать мальчонку? Напьется еще крови, надышится гарью. Быть может, годок-два… и все, и все, вот и будет время! Да разве есть время, чтобы спускаться в ад? Видать, есть! Потерян я, Отче, потерян! Не сыскать пути обратного, ежели и есть дорога эта… Да и не об том прошу. Неча мне возвращаться – неча. Прошу об одном, Господи. Не прошу отвернуться от пролитой мною крови. Ведомо и тебе и мне: покуда на земле я, покуда связан клятвою с Иоанном Несчастным, Безумным, прольется еще немало. Взымай с меня как решит суд Твой праведный. Но не взымай с Феди за мои грехи. Аминь.

Воротился Алексей, взошел в покои и уснул. Сей ночью послан был недолгий, да крепкий сон. Все дурное отступило. Как поутру воевода открыл глаза да уставился в потолок. Ничего не смущало ум. Тишь да покой. Как озеро на безветрии. Вода холодная, не заходит никто, даже самая бойкая детвора. И лошади отчего-то не идут воду пить. Ну и пусть. Еще у скотины королобой выведывать, где вода вкуснее. Не пьет – и ладно, видать, нету жажды. Ничего, нынче погоним, там и посмотрим. Уж не ждет – с утра на дело ехать надобно.

Как спустился во двор, так стал Басман-отец сына выискивать. Стоит Федор бледной тенью в конюшне да треплет лошадь по шее. Вот и подошел отец разбудить молодца своего да поглядеть, не покинул ли дух безумный. Глядит Алексей в глаза – померкли.

– С казни все не отошел? – спросил Басман-отец.

Федор скрестил руки, вскинул голову, зубы оскалил пуще зверя, залился смехом звонче птицы.

– Вот же потеха была! – лучезарно воскликнул Басманов.

Пробил былой холод.

«Ни черта… все там, все там сидит, упырь…» – сплюнул наземь Басман.

– Дурак ты! – с глухой усмешкой молвил Алексей да толкнул сына в грудь. – Давай-давай, дело уж не ждет.

– Что нынче-то за дело? – спросил Федор.

В голосе проснулась былая резвость.

– Грабастик. Пустяк, – пожал плечами Алексей. – Живым али мертвым брать – все равно. Главное – краденое воротить али сыскать, куда сбыл.

– Вот тебе на… – присвистнул Федор. – Отчего ж какого-то басалая и дружков евонных без гроша вона как, всей сворою, а казнокрад – так пущай, хоть на месте прибить?

– Ну ты поди еще прибей! – хмыкнул Алексей. – А так подь сюды, покуда всякий сброд не подслушивает. Пущай князек недалекий монетку заграбастил, хмыстень. Так и пущай. Жаль, конечно, жалко алчного полудурка. Отделаем на месте, чего уж… да покусился на золото царское. А его-то уж у государя, э-хех! А уж еретики чертовы покусились на что, сам-то подумай? Поди-ка ближе, Федя. Толки ходят, что твари по земле нашей рыщут, что сильнее да ловчее всякого человека, что нынче проклятая земля проклятому князю принадлежит, а вовсе не доброму владыке.

Кивнул Федор, внимая глухому полушепоту отца.

– Ежели тебе средь людей нету равных, – продолжал Алексей, – бояться будешь не за золото. А за то, что Бог пошлет кого-то пострашнее да поклыкастее.

– Государь боится, яко Ирод, что придет Господин над евонным людом? – спросил Федор.

– Так что об сем ни слова, – наказал Алексей.

Басмановы вышли из конюшни, направлялись к прочему отряду. Стегнули лошадей, вырвались из-за ворот.

* * *

Федор оставался в седле.

– Как знаешь… – сплюнул Степан, сидя на поваленном дереве. – Все равно, покуда Данилыч со своими не догромит, неча делать. Велено сторожить так, для виду.

– Неужто никто не пытался сбежать? – спросил Федор.

– Пытаться-то пытались… дык это летом. А нынче мороз какой, кудой бежать-то? В лес, к зверям? Ну валяй, валяй! Это ж каким дуркой надобно уродиться, чтобы… Вот черт!

Федор погнал лошадь, прежде чем смекнул, что к чему. Как нарочно, на сих словах князь прорвался из окружения. Упрямая лошадь евонная не боялась броситься в самую чащу. Беглец гнал и гнал – токмо бы скрыться. Федор гнался следом. Ох с Данкою и наглотались морозного воздуха. Каждый шаг – в сугроб, и неведомо, не лед ли, не камень али коряга. Вот так, вслепую, и забирались оба всадника в глушь лесную. Уже не слышно опричников – струсили али сами, али кони ихнии.

Так забирались все глубже в лес, и вот удача наконец отвернулась от беглеца. Рыхлый снег обвалился под тяжелыми копытами. Думал князь, от края оврага довольно отступил, а нет! Оступилась лошадь, рухнула, покатилась вниз кубарем. Тут-то Басманов и погнал Данку пуще прежнего – только бы успеть! Видать, леший дремучий решил уравнять шансы и, как нарочно, князя оградил упавшим деревом от опричника. Не перепрыгнуть Данке, хоть и молодая, и резвая, да уже пена у рта от устали. Ежели объезжать и дерево, и валуны и ежели там под снегом чего доброго не кроется – все равно что упустить князя. Вот конь копытами воздух бьет, вот-вот подымется на ноги.

– Умница, Данка! – хлопнул Федор, спешившись.

Под деревом был просвет разве что для звереныша какого. Разрыл Басманов колючий снег руками и оказался прямо перед лошадью, которая уж успела подняться.

– Прочь, убью! – прогремел осипшим от мороза и погони голосом князь.

Федор взялся за шашку на поясе. Злостно цокнул князь, поднял лошадь на дыбы. Копыта били морозный воздух. Данка суетливо металась, не в силах преодолеть преграду. Федор уперся спиной о дерево – отступать некуда. Зверел вражеский конь – дышал злобно.

– Каково ж по ту сторону, пред зверем-то оказаться? – воскликнул князь.

Вспышка – и что-то пробудилось, хлынуло в жилы, разгорячило, растопило, зарычало, заметалось, забегало по кругу. Будто кости треснули и из раскола ударила сила, точно горячий пар. Слепящая ярость затмила все, и Федор бросился прямо под ноги лошади и в один удар вспорол живот. Разом раздалось два пронзительных крика, и ни один не донесся до слуха Басманова. Первый вскрик издала лошадь, второй вырвался из его собственного горла.

«Уже не встанет…» – пронеслось в голове Басманова.

Снег радостными цепочками передавали капельки горячей крови. Пар клубами валил из раны. Невольно мутный взор опричника обратился на голос любимицы Данки.

– Я здесь, здесь… – Едва Федор наклонился к лазу, так голова пошла кругом.

Его стошнило на снег. Руки ухватились за ветви поваленного дерева, по ногам прокатилась судорога. Косой случайный взгляд на князя, на его лошадь усугубили дело. Тошнота вернулась, скрутила нутро. Глаза заливало. Федор коснулся лба.

– Ох ты ж… – Последняя вспышка, и разум стал угасать.

Точно слепец, Федор касался пальцами рассеченного лба. Не пришло боли от удара, да и был ли? Копытом княжеской лошади? Горячая кровь все выступала, так что уже одним глазом не узреть ни черта. Все мечется за преградою Данка верная.

– Не подымайся, а то и тебя вспорют… – бормотал Федор, крепко жмурясь.

Слышится али и впрямь братия подоспела? Мутные пятна, черные пятна, точно проталины.

«Далеко ж до весны…» – подумал Федор.

Сон уж нашептал, что снег мягок, да не так уж и холоден. Ничего не отсыреет, ничего не сделается, приляг, покуда боль не пройдет. А как же пройдет, окаянная, коли и удара-то не было? Так тем и лучше, что удара не было! А кровь глаза слепит – да и что? Все равно в сон клонит, пущай и слепит. Приляг, приляг – снег не так уж и холоден!

* * *

– Кобыла твоя вопила как резаная, так и нашли, – рассказывали Басманову.

Федор слушал вполуха. Клонило в сон, знобило.

– Князька-то взяли? – спросил Басманов.

– Взяли. Отоспись.

Тревожный сон – рваный, прерывистый. Перевязь на лбу оказалась слишком тугой. Басманов сорвал ее, бросил на пол. Вновь пошла кровь. Спать уже не хотелось. За окном занимался новый день, и Басманов воротил, прятал лицо в тени.

«Неча тебе глядеть на свет!» – твердило что-то в лихорадочно бьющемся сердце.

Федор грохнулся на пол, земля уходила из-под ног. Он упал в земном поклоне, прижавшись лбом к холодному камню. Плеча коснулась заря, над ухом раздалось злостное шиканье. Отполз Федор в угол темный, вжался спиной в камень, голову запрокинул, остолбенел. Наверху, на потолке, стояли и ложе, и сундуки, и шкуры медвежьи. Зажмурившись, Федор рухнул на пол, хотя и думал, что и без того все это время на полу-то и сидел. Боль пронзила все тело, окатила ледяным огнем. Басманов ждал, и буря стихла. Медленно поднял голову, убирая волосы с лица, осторожно, мал-помалу встал на ноги. Холодный ветерок шептал под дверью, и Басманов боялся, кабы все сызнова вверх дном не стало.

Взял зеркало серебряное с сундука – и глядит на лоб свой, а там уж совсем худо. Все в крови, синяк разросся, и даже ныне, в тусклом свете еще сонного солнца, ясно: скверно, скверно. Стиснув зубы, Федор коснулся запекшейся полосы, тут же шикнул, отдернул руку.

– Ну и черт с ним… – прошипел Федор, стиснув кулаки.

Всю силу воли призвал Басманов, чтобы трезвый ум сохранить, унять звон, шум, круговерть чертову. Оттого и не сразу поверил, будто бы стук и впрямь раздался в покоях евонных, а не в разбитой черепушке.

– Федор Алексеич? – раздался голос.

Басманов подошел, отворил дверь, и даже когда воочию узрел пред собой человека из плоти и крови, не унимал безумия сердца своего.

– Федор Алексеич? – Холоп мял шапку и отступил назад.

– Чего? – Басманов выдохнул, смягчился.

Раз явился Микитка – дело славно. Частенько благую весть нес али подарок, бывало, из рук самого государя.

– Великий князь Московский и царь всея Руси требует, – с поклоном доложил Микитка.

Басманов с кивком отпустил холопа, затворил дверь да сполз на пол.

«На ногах едва стою, тошнит, воротит – и от те на, перед царем ответ держать…»

Посидел-посидел да решил: чему быть, того не миновать. Умыл кровь, напился студеной воды, улеглось. Переменил наряд и поспешил к государю.

Рынды расступились, и Басманов вошел в палату светлую. Играла, дурачилась заря молодая, бегала по злату, по сводам расписным. Коли притомилась, отсиживалась в прохладной тени да вновь плясала по скатертям, по трону резному. На посохе дрожало солнце, вилось ужом. Камни-самоцветы на перстнях царских заискрились, когда владыка подал руку. Басманов припал устами к руке государевой, не смел взору поднимать.

«В камнях больше жизни, нежели в руке самой, будто бы та и не из плоти вовсе, бескровная», – подумалось Федору.

Тут же Басманов ужаснулся помыслу. Рука государева сжалась, короткий рывок, точно пред ударом. И хоть за тем ничего и не последовало, Федор отступил назад. Ночная тошнота вновь проснулась в груди, поднялась к горлу. Заулыбался царь.

– А мне было напели, что Басманов сын уже совсем рехнулся.

– Видать, про всех при дворе одно и то же брешут, – ответил Федор.

Владыка постучал перстами по посоху.

– О ком же еще брешут? – вопрошал владыка.

Басманов зажмурился, взор потупил, защелкал да рукой в воздухе какую ловкую мошку ловит.

– Да про этого… как же звать-то… Эх, запамятовал! Да этот, как его! Не низок, не высок, седой как лунь, да мой ровесник, сам-то немой, а что ляпнет – хоть стой, хоть падай! А руки не подаст – сам правша, да руки обе левые. Вот про него и говорят, что совсем уж сдурел. И чего при дворе такого держать?

Вновь улыбнулся царь.

– И не таких уродов держу, – ответил царь. – А это он, седой-немой, под буйну лошадь полез, та ему копытом чело расшибла? Чуть не убился вот так, ни за что. Про него ль сказывают?

Убрал волосы смоляные с чела да с гордостью явил государю рану. Долго смотрел государь. Тень легла на лик владыки. Кивнул, мол, полно.

– Добрую службу несешь, Басманов сын. Не посрамил отца. Вот, право, как увидал тебя впервой, худого да бледного, и впрямь призадумался: на кой черт при дворе тощий заяц?

– Чтобы под лошадь вражескую лезть, пока богатырская братия сквозь сугробы спешит на подмогу, – ответил Федор.

Засмеялся владыка. Лишь в тот миг Басманов выдохнул свободно: все славно сделалось, не погубила немощь, слабость.

«Добро, добро…»

– Проси же за службу свою честную, – расщедрился царь.

– Князь Игорь из рода Черных, добрый государь. – Федор упал в земной поклон.

Долго не подымал головы Басманов. Нутром чуял морозный гнев, сковавший лик царский. Вздрогнул Федор, услышав удар об пол подле себя. То государь поднялся с трона и мрачной тенью прошелся по залу к высокому окну. Решетчатая тень упала на лик, на одеяние. Парча золотая вдыхала каждый кусочек небесного светила, но стоило грозной фигуре отвернуться – все меркло. Федор остался на коленях у трона.