Борис Споров

Федор (сборник)

– Молчишь-то што? Что ли, аршин проглотил?

– А что говорить?

– С пензией-ти как?

– А никак. Пятилетку велено погодить.

– Знамо дело. Он, вишь, взлягивает, а ему пензию.

– В гробине видал бы я эту пенсию! Без нее проживем – клянчить не пойду.

– Так, так. На нет и суда нет. Иди-тко, муженек, на завод, работу работай. – Анна набирала темп от слова к слову. – Иль я тебя, мужика, кормить стану? Чай, у меня силов-то помене твоего… Все жилы повымотала. Хрен ли это за жизнь. И как хошь, Федор, я тебя содержать не стану…

«Ишь ты, меня содержать! Загребешься. Я и сам могу любого содержать. Или не хватает дуре: меда на всю зиму, грибов – и сухих и маринованных, картошки-моркошки – на всю зиму, утки до сих пор свои, да и деньгами выручено поболе твоей зарплаты. Знаю ведь, чего жаждешь: чтобы лето там, а от холода до тепла – на заводе. Прорва ненасытная. А здоровье-то на кого ухлопано – не на вас ли?!» – Все это хотелось выкрикнуть злобно, как выстрелить, но знал Федор, прока и от этого не будет, лишь злоба.

А жена и без того уже распалилась до слез: – Ишь, почитывает книжечки да дурь пишет. Ни стыда, ни совести – на загорки бабе закрячился…

Вышел бы вот сын, Вася, да и сказал бы: прекрати, мама. Враз и умолкла бы. Он и вышел, только молчал, как будто наблюдал с интересом, а что из всего выйдет. И когда мать начала вышвыривать в коридор барахлишко отцово, выкрикивая:

– Загребай и катись в свою деревню! Нешто это мне, больной, мужика содержать! Детей одна тянула – он мыкался, а теперь – его! Нетути дур – поищи! – и тогда сын молчал, как сторонний наблюдатель.

И оборвалось сердце, упало с ударом, как червем подточенный плод. Ведь сын не поддерживает, сын – против!.. И по затылку точно плитой шмякнули – онемел затылок. Не запомнил, как и сгребал барахлишко. И пошел в ночь, и сын не сказал: «Куда же ты, папа, на ночь-то глядя?» Сам остановился в дверях:

– Вызов пришлют – сообщи, проводить приеду.

– А что меня провожать? Не маленький, – ответил сын.

Вот и весь сказ. Вот тебе и пензия, вот тебе и конвейер, вот тебе и раскол. Господи, на все Твоя воля.

Около чайной-забегаловки автобус развернулся – покатил на отдых.

Березовая мальковская роща: здесь где-то стояли с отцом, а Свистун под гармошку круги давал. Ни церкви, ни надгробий, ни крестов – лишь чайная-чапок при дороге да гальюн общественный меж берез.

Тихо. И звезды чистой россыпью в небе поблескивают, как живые, будто бы рядом – ниже луны. Но тревога в звездах – и не понять… Господи, где отца-то закопали или сожгли? Ни души… И ноги не двигаются, как не свои ноги. И затылок тупой, бесчувственный. И снег не похрустывает под ногами, не бодрит, – оттеплело. И чемодан по ногам, по ногам – выкинуть его, что ли… И звезды какие-то взмыленные, как червонцы орленые… Загудел ветер-верховик за спиной, в погостовой роще. Оглянулся: темень, огоньков живых в Мальках не видать… Никак ураган-штормяга. Хоть бы засыпало, свалило бы да замерзнуть, что ли… Накатил, обрушился на спину крупными хлопьями снег, косой, с ветром – точно на Севере… Эх, ходил бы давно первым… А снег лавиной – в несколько минут не видно и рук своих. Сел на чемодан спиной к ветру, поднял воротник: заметай – все равно, пропадай пропадом… Светом озарило, как сиянье на Севере: и над самой-то головой грянул такой гром, какой и летом редко случается – Божья воля. Всего один удар, и минуту – металлическое рокотанье: как эскадрилья «мигов». Закрыл глаза, уронил голову – заметай. Хлещет, беснуется тяжелый ветер с тяжелым снегом, и кажется, – конец света. А и всего-то минут десять: открыл глаза – небо звездное, ни ветра, ни снега. Тишина… Да и было ли все это?.. Без начала и без конца, из века в век бродит славянин по снежным полям России, и нет ему ни пристани, ни приюта. И ноги еле передвигаются, и глаза слепнут, и не понять, никак не понять – где правда, где свет, где истина… Снег, снег – ни голоса, ни жилища, упасть и не подниматься. Водила нечистая сила кругами, как Свистуна; добрая сила – вывела: холодный слепой дом, пазы венцов забиты снегом и на крылечке сугроб. И четыре липки – четыре на костях, как сторожевые. И все здесь.

31 марта получил от Федора бандероль – в почтовой мешочной бумаге. Кроме письма – травы пакет да четыре рассказа-коротышки: у двух и заголовки знаменательные: «Пензия» и «Роковой удар». Письмо тоскливое, тяжелое, с предчувствиями, и даже такая в нем фраза: «И нет у меня ни жены, ни сына, ни семьи – один как перст, как ты. Кажется мне, друже, жизнь-то и прожита». И тотчас смягчение, шутка: «Чувствую я себя, как Толчин на коняге».

…После недельной тряски-раскулачивания член сельсовета Толчин ехал на ночлег к молодой вдове-любовнице. Вороная с подвязанным хвостом кобыла бежала мелкой рысьюпо озимому мягкому клину. "И что так на сердце тяжело, – думал Толчин, – или дома что с женой, с детьми – неделю не был". Усталый и несколько рыхлый Толчин обвисал с седла, точно куль, вздрагивал от непонятного предчувствия тревоги: что-то, гляди, неладно, как-то нелепо раскулачивали – что ни хозяин, то кулак… На седловине пригорка лошадь пошла шагом, устало поматывая башкой. Уже видна в сумерках скособенившаяся фигура Толчина, уже уловим запах сбруи и табака… И вот он, вдруг – роковой удар! И только звон в ушах. Толчину показалось, что он вскрикнул. Запомнил – руки упали на луку… Кобыла всхрапнула, рванулась вперед – Толчин вывалился из седла, поволокло в стремени. Задним копытом лошадь раскроила ему голову… Через минуту нога вывернется из стремени, но пионер коллективизации, неутомимый Толчин будет уже мертв.

Лишь через месяц из письма Анны я узнал о смерти Федора. Письмо лицемерное, со слезливостью и буханьем слов, да и написано лишь затем, чтобы узнать, а не должен ли я Федору денег?.. Не должен.

Умер он девятого апреля, накануне Пасхи, вечером или ночью— свет горел в доме две ночи подряд, и лишь на третьи сутки его нашли в огороде. Раскинув руки, вниз лицом, он точно жаловался матери-земле или выплакивал свою боль…

Федор чувствовал близость своего конца. В письме Анна сетовала, что и «коронить-то пришлось тратиться», а «добра-то, что и было, все роздал чужим людям». Правда, о деревенском доме и о пасеке из семи ульев она помалкивала…

Как только услышу шум над головой – шум зимнего ветра, невольно вздрагиваю, озираюсь поверху: жду – хлынет ветер со снегом, ослепит, закружит, вспыхнет молния и обрушится рокочущий гром – Божья воля…

Прогремит, наверно, скоро и надо мной.

Нельзя привыкнуть к утратам, с утратами можно смириться, но и тогда впереди будет оставаться главная утрата – себя.

Однако мудра природа, природа человека – вдвойне. И прожитый год приносит успокоение, снимая вечный болевой вопрос – почему так? – и убеждая в личной неистребимости.

Неистребимой остается и жажда памяти.

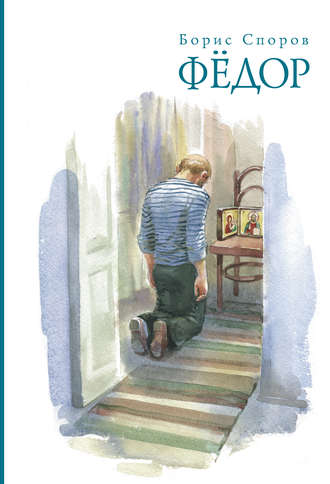

«И не есть ли это вторая жизнь – память?» – подумав так, поднимаю голову: через открытую дверь мне видно спину ссутулившегося Федора: он замер, он молится, он в мыслях, как если бы заглянул в вечность и увидел вечность, бессмертие – и ему наконец открылась Истина.

И неодолимо желание заговорить, и я говорю: «Федор Яковлевич, друже, а ты не забудь – помолись обо мне, за меня помолись». Но Федор погружен в себя или в молитву – не слышит, не воспринимает. Нижняя рубаха на нем морозно-белая, холщовая, вздрагивает и всплескивается, как на ветру.

«Не надо мешать», – пристыженно думаю я и невольно вздыхаю:

– Ах, Федор, Федор…

1978 г.

Осада

Глава первая

1

Рано утром, когда весеннее солнце еще не поднялось над Братовщиной, Петр Николаевич, или дед Смолин, в нижнем белье вышел на крылечко. Придерживаясь рукой за влажное перильце, какое-то время он стоял с закрытыми глазами, вовсе не осязая утреннего холода.

– Вот и все, – наконец сказал он вслух и широко открыл глаза, устремив свое лицо к дому Серовых, зная, что вот теперь и должен выйти ко двору Федя, чтобы размяться двухпудовой гирей. Дело молодое, да и сила ломовая. В деда пошел, тот в парнях подкову ломал шутя.

И верно – стукнула входная дверь в доме наискосок, и на крыльцо вышел рослый и крепко сбитый Серый – так его звали в Братовщине.

– Федя, – тотчас вдруг задохнувшись, с хрипом окликнул дед Смолин, – подойди ко мне, Федя! – и помахал свободной рукой. Иссохший и седой, в свои без малого девяносто лет, дед Смолин выглядел отцветшим одуванчиком, вовсе не отягощенным материальным существованием.

– Ты что, дед, взял и оглушил?! – Федя посмеивался. – Или проспать боишься – поднялся до света.

– Теперь уже не просплю… Уважь, Федя, – позвони там нашим, скажи, пусть Вера поспешит… скажи, дедушка, мол, умирать собрался.

– Так уж и умирать?

– Так уж… А ты меня по травке прогуляй возле дома, а то и подальше, если минута есть.

– Это можно, – согласился Серый, глянул в лицо деда Смолина и увидел безропотную смерть. Была она такая простая и такая необходимая, что даже не пугала своей слепотой.

Как ребенка, под руки, он приподнял старика и переставил его на землю. И они пошли по первой травке. И ветерок окатистый омывал их, и улыбался Серый снисходительно, а по лицу Петра Николаевича стекали в бороду мутные слезы.

Это было 1 мая, в год тысячелетия Крещения Руси.

Чернобыльским помрачением обволакивало небо, разодранные тучи беспорядочно кружили над пораженной землей, и в их холодные разрывы остудно продирались лучи ярого белесого солнца.

Не из-за горизонта земли, не из-за окаемки леса, – из-за многоэтажных бетонных домов поселка за магистральным полотном железной дороги являлось солнце в гневе и ярости, строго оглядывая прилегающие окрестные дали. Но представлялась центром всего – Братовщина, опоясанная полукилометровым кольцом железнодорожного полотна, с опорами в два ряда, с паутиной растяжек и ведущих проводов под напряжением, – испытательный полигон… Справа, в пяти километрах, за жидким смешанным лесом, за высоким забором, – закрытая территория; слева – железнодорожные мастерские, ангар под состав, многоэтажное Ведомственное учреждение и пригородная платформа; а прямо на запад, за лиственным редколесьем и полями, – воинская часть и аэродром с множеством полукруглых оцинкованных ангаров. По дороге от поселка в воинскую часть неперспективные погибающие деревеньки – Долбино и Андреево. Но прежде всего, в железных узах – Братовщина – село дважды неперспективное. И застыло над Братовщиной солнца ярое око, затуманенное чернобыльской печалью. Нет внутри железного опояса высоких деревьев – срезали, чтобы просматривалось кольцо; былая пашня поросла кустарником; оскверненный храм Бориса и Глеба без креста; погост заброшен; выпал из сельского порядка когда-то двухэтажный полукаменный дом – была барская усадьба, потом по порядку: изба-читальня, школа и правление колхоза, жилье для погорельцев. Теперь это уже не дом – остатки каменного этажа. А перед ним на площадке уныло стоит бетонный забытый солдат на высоком фундаменте, где среди имен погибших на фронте односельчан значится и дед Федора – Серов Г.И. По количеству дворов на каждый приходилось по убитому солдату. Отстреляли мужиков и дома их повырвали с корнем из земли. И давно уже, казалось бы, должна остановиться жизнь в Братовщине, но не остановилась – продолжается. Вот и теперь, ни свет ни заря, а эти двое прошли до оскверненного храма – и крестится старик, и шепчет молитву. Дед Смолин в этом храме и крещен был, и венчан, а уж отпеть – не отпоют его здесь и на кладбище рядом с предками вряд ли похоронят, увезут за пятнадцать верст на место бывшей московской свалки…

2

В тот же день, ближе к обеду, прибежала внучка Вера – месяц тому, как ей исполнилось 18 лет. Как ветерок, стукая дверями, влетела она в избу.

– Это ты что, дедуля, какие слова передаешь! Это кто тут умирать собрался?! – она откинула занавеску на двери и умолкла на полуслове. Дедушка в черной косоворотке и в темных брюках, с черной ленточкой, опоясывающей лоб, стоял на коленях перед горящей лампадкой. Тихим, осипшим голосом пел он Акафист Пресвятой Богородице. Лишь на долю минуты задержалась в дверях Вера, уже тотчас порхнула она к деду, стукнулась на колени рядом – и вместе они продолжили пение… И радостно вздрогнуло сердце деда; он развернулся к внучке, нашел рукой ее голову, склонился и поцеловал стынущими губами…

С помощью внучки Петр Николаевич с трудом поднялся с колен и тотчас лег в постель, даже говорить не было сил.

– Дедуля, а ты и впрямь прихворнул…

В знак согласия он прикрыл глаза.

– Дедуля, а врача вызвать?

– Нет.

– Дедуля, а ты ел ли сегодня?

Качнул головой: «нет».

– А поешь ли – я приготовлю?

– Поем, Верушка, – тихо отозвался дедушка, – и молочка попью…

И захлопотала внучка, загремела посудой; позвякивая бидончиком, побежала по молоко – и вновь ожило смолинское гнездо, древнее как мир.

Старик чувствовал, как в теле его угасает жизнь, как из каждой клеточки выпадает живое вещество, и, тем не менее, он знал, что ни сегодня, ни завтра не умрет – до тех пор, пока не скажет всего, что должен сказать, пока сам не произнесет в сердце своем: «все…» Неразобранные мысли и суждения опутывали его сознание томящей паутиной, так что он не мог стройно и разумно рассуждать – и в этом таилась немощная сладость уходящего человека… Надо ей наказать и передать, а дня через два позвать отца Михаила, тогда и объявить, а как иначе… И проваливалось, валилось сознание в неразгаданную вечность, в вечный покой. Но вздрагивало усталое сердце, и тогда вздыхал старик полной грудью и открывал угасшие глаза:

«Господи, путь будет так… Дал Ты мне долголетия по немощи моей, наверно, для свидетельства… жизнь прошла, а я ничего не сделал…»

Никакой болезни в себе он не чувствовал, но сознательно умирал – достаточно было согласиться со смертью.

А сейчас он отдохнет и поднимется на ноги, и будет жить, как жил вчера и позавчера… Смолин с усилием закрыл глаза, так что в висках стало больно – в незрячих глазах поплыли розовые круги и оперения, а перед мысленным взором предстала сегодняшняя Братовщина… Родная Братовщина, что с тобой стало…

За последние лет сорок ни одного нового дома в Братовщине не построено; за последние сто лет число дворов неизменно уменьшается – осталась третья часть, разреженных и раскиданных. Отрешение от земли и сельского труда; изнеможение и помешательство внутри кольца испытательного полигона – сегодняшний день. Иногда казалось, и как только могут люди жить в этих условиях?! Живут. И даже тогда, когда ночь напролет пустопорожний состав лязгал и громыхал вокруг Братовщины, люди ухитрялись спать, и только больные да старые постанывали и посылали проклятья властям.

3

– А ты у нас, дедушка, хранитель Братовщины, тебе и умирать нельзя, – кто Братовщину хранить будет? Так-то!

Смолин посмотрел на внучку отсутствующим взглядом и тихо сказал:

– Вот ты и будешь… хранителем.

Они сидели за обедом и непринужденно вели разговор.

– Да ты что, дедушка, какой же я хранитель… и лет мне, да и вообще!

– Господь хранитель всего, а уж кому Он вверит дело Свое – только Ему и знать… А умереть, что же, впереди вечность. – Старик вяло хлебал мягкий молочный суп, и белые капельки с ложки падали и повисали на бороде.

Вера любила деда, как никого в родне, все ее сознательное детство было связано с ними погибающей Братовщиной; и теперь она пристально всматривалась в его лицо – и уже явственно понимала, что любимый ею человек, действительно умирает. Казалось, и губы его уже омертвели и трудно говорить.

– А ты вот, внучка… побудь теперь дома, не отлучайся, – он помолчал, – недельку, что ли…

По кольцу железной дороги пошел состав. Поначалу лишь постукивание и посвистывание электровоза… Оба поморщились, хотя и смирились за долгие годы, привыкли к обложному грохоту, но всякий раз это воспринималось как наказание.

– Ну, пошел черт по бочкам… – Петр Николаевич усмехнулся и положил ложку на стол. – Авось не на всю ночь…

Вместе с грохотом и лязгом металла как будто кто посторонний входил не только в помещение, но и в жизнь человека, проникая в подсознание.

– И долго все это будет?

– Это испытание?.. Долго.

– Теперь уже навсегда, наверно.

– Нет, не навсегда. Вот если, когда церковь откроют, вся Братовщина молиться пойдет – тогда сатана сорвется со своих путей.

– Такого не дождешься. Потому и говорю: навсегда.

– Все в руках Божиих, – согласился Петр Николаевич. – Чайку поставь, Вера… Оно все так кажется: бесконечно, долго, навечно, а Господь возьмет и по-своему рассудит – все «бесконечное» враз и рухнет. Уж какая прежняя Россия была, до переворотов – не было в мире государства богаче и сильнее, а в одночасье и рухнула. А сегодня и того проще может быть.

– А ты ложись, дедушка, ложись, смотри, и рука дрожит.

– Устал, – согласился он, – чайку попью и лягу… Нам с тобой еще много говорить… – И шарил, шарил незрячей рукой по столу и никак не мог найти чашку.

Вскоре поплыл запах заварки, хиленький, но запашок. Вера наполнила чашки чаем, поставила на стол карамельки и сухарики, и сама села к столу. А дедушка одной рукой все ощупывал край стола, а второй так и пытался что-то нашарить – тщетно. И только теперь Вера поняла, что он ослеп.

– Дедушка, а дедушка, да ты, что ли, не видишь, ослеп, что ли?

Петр Николаевич вздрогнул и упрямо поджал губы:

– Нет, Вера, я вижу… Вот посмотри в окно – Федя Серов крылечко поправить решил.

– И правда, дедушка, что-то он там затевает.

– Вот так-то, а чаек мне пододвинь… руки отмирают.

– Дедушка, а не вызвать врача?

– А это зачем? – и дедушка добродушно усмехнулся.

4

На удивление «железный дракон» к вечеру угомонился, и даже состав вагонов припарковали к ангару. Как обычно после грохота наступали благостные часы – Братовщина погружалась в тишину.

Петр Николаевич лежал на кровати. Вера вымыла посуду, убрала в комнате, сходила за свежим молоком.

– Спишь ли? – управившись с делами, спросила она.

– Теперь уже не время спать, – и мудростью повеяло от его слов. – Прочитай мне главку от Иоанна… восьмую.

И она прочла.

– Вот ведь как! – восторженно так и воскликнул он. – Кто без греха, тот и брось камень первым… отец ваш дьявол!.. Строго судил, но уж и праведно. – Помолчал, повздыхал, сложил на груди руки, чтобы унять дрожь, и наконец сказал спокойно: – А ты, Вера, вот что: ты уже взрослая и в Господе живешь – ты не пугайся, что я умру скоро, мой век уже за плечами, без двух годов девяносто… Достань из комода, в правом ящике, на дне, синюю папку… достала? Вот и раскрой – сверху оно и лежит, завещание. А завещаю я домик тебе, там и документ оформлен и заверен у нотариуса, и деньги на пошлину я скопил – это тебе подарок от меня… А еще я завещаю похоронить меня на здешнем кладбище… знаю, знаю, что тридцать лет не хоронят, а ты вот меня и погреби без разрешения, а где – нарисовал я где и разметил точно: рядом со Смолиным… И еще завещаю: сорок дней жить тебе только здесь, в Братовщине, и каждый день над могилой читать Псалтирь – пять, десять минут. Минует сорок дней, позови батюшку, пусть панихидку отслужит на могилке – и все. Дальше тебе Бог укажет дорогу – можешь оставаться в Братовщине, можешь ехать к матери, твоя воля… А еще я тебе завещаю— крест от нашей церкви. Когда безбожники рушили храм, в конце пятидесятых, при Никите сумасшедшем, я ночью крест сорванный и увез на дровишках – и ждет он своего времени у нас во дворе, на клетушке под сеном. Так вот, когда срок придет, ты и объяви об этом, пусть и воздвигнут его на место. И икону храмовую возвратишь – Бориса и Глеба. Вот и весь завет… Здесь в папке все бумажки-документы по дому. Господи… – Он откинулся на подушку, но и тогда, видно было, голова его содрогалась от напряжения.

Все это было сказано очень просто, однако Вера, привыкшая к тому, что дедушка просто так ничего не говорит, и ему надо верить – задыхалась, как будто воздух застревал в груди. Как это: дедушка – живой, с которым только что из-за стола, пересказывает свое предсмертное завещание. Ведь это же как на своих похоронах прощальное слово. И она с трудом сдерживала себя, чтобы не заплакать навзрыд от пронзительной боли и обиды… Вызвать скорую помощь, увезти в больницу, и врачи, конечно же, не дадут ему умереть – и тогда он еще поживет.

Дедушка легко угадал ее состояние:

– Ты, Вера, и не думай, – никаких скорых, никаких врачей, никуда из дома не увози – ни живого, ни мертвого, только в храм… Да я и чувствую себя неплохо – бывало хуже. А что с завещания начал – так чтобы успеть и не забыть… Ах, как хорошо, что дожил я до весны… Вот и Федя утречком по Братовщине меня прогулял. Еще-то, наверно, и не выберусь…

Ты, внучка, не печалься – все ладно складывается. Господь меня балует… А теперь из комода, ящиком пониже, мою заветную книгу… Первую тетрадь писал мой отец – за шесть лет до моего рождения начал. А заголовок – это уж я после наклеил.

– Хроника села Братовщина, – прочла Вера вслух. – Начато в 1894 году.

– Так оно и есть. А знаешь ли, почему в 1894 году?.. Откуда тебе и знать. В том году была перепись населения, и прадед твой был переписчиком по Братовщине. Тогда он и решил составить историю Братовщины. Он и стал записывать коротко все, что связано с селом.

И Петр Николаевич начал рассказывать о том, о чем Вера уже не раз слышала, но она не прерывала его, наверно и потому, что перед ней стопкой лежали тетради, которые прежде она и в руках не держала. Сидела и тихонечко перелистывала первую тетрадь, прадедовскую. А дедушка говорил о том, чего и сам он не видел и видеть не мог, хотя ему не раз казалось, что он не только помнил, но и пережил то время, те события, о которых вот так же и ему рассказывал его отец. Говорил Петр Николаевич медленно, делал продолжительные передышки, однако в речи его были и здравый смысл, и последовательность, и логика:

– Отец мой, Николай Александрович, был доброй души человек, и больше всего на земле любил он Церковь и семью. Был он, кроме всего, церковный староста и на клиросе пел. И всегда сожалел, что не смог стать священником… Потому и хотел, чтобы я во что бы то ни стало выучился на клирика. С малых лет я бывал у Бориса и Глеба как дома: пел с отцом в хоре, прислуживал алтарником и готовился у отца диакона к поступлению в духовное училище. Так все и получилось бы, да помешала война. В 1914 году отца мобилизовали. Перед отправкой на фронт он уединился со мной и сказал памятные на всю жизнь слова…

Ему казалось, он говорил и говорил… Однако Петр Николаевич молчал – долго и как-то затаенно, и когда Вера уже хотела окликнуть его, он вдруг всхрапнул – и потекла по комнате песня спящего человека.

«Вот и хорошо, – подумала Вера, – пусть отдохнет – он ведь теперь как ребенок, ночь со днем путает».

Тетради были объемистые, разного формата – всего десять. И только первая тетрадь, прадедова, походила на старую медицинскую карту, к которой подшивали, подшивали листки, и в конце концов она превратилась в разбухший потрепанный сборник.

«Дедушка еще поживет», – подумала Вера. Вздохнула, пододвинула настольную лампу и взялась за вторую тетрадь, первую дедушкину, чтобы найти те «памятные на всю жизнь слова». И ведь нашла, и даже очень скоро:

«Вот, Петруша, – помню, сказал мне тятенька, – теперь в семье ты голова – старший мужик, никуда не денешься. А я, как чувствую, сынок, не возвернусь с войны. Батюшка отец Василий говорит: дело крайнее началось – сатана свое войско поднял против православной веры… По грехам нашим – доблудились, добрехались. Теперь только успевай отпевать. И это надолго. Не знаю, устоит ли Россия, наверно, не устоит. Но бесы все одно власть возьмут: веру, церкви, Россию разрушать станут. И кто устоит – устоит, а нет – сотрут с лица земли. Каждый дом, каждый клочок земли, каждое село и церковь отстаивать, защищать надобно. Вся жизнь будет – устоять. А евонную армию так просто не осилишь: только с крестом, только на земле, только в своей крепости и можно устоять. Из села не уезжай, не уходи, даже если гнать будут; веру не продавай, от веры не отрекайся; трудись всегда честно, а если что отбирать станут – сам отдай; храни семью и веру… Батюшка говорит – это только начало, потом брат на брата пойдут… Пока есть возможность – учись. Наука не помешает. – Отец из рук в руки сунул что-то, завернутое в тряпицу. – Сохрани, авось понадобится. Тут я по Братовщине бывало записывал, захочешь – продли. Интересно знать, что было полвека назад: вот и узришь, куда сатана правит… Семья и Церковь – главное. А село – наше отечество. Вот за это я и лягу. – Отец обнял меня и заплакал. И ведь угадал – как в воду глядел, уже через месяц погиб…» «Что же он такое особое наказывал? – вяло думала Вера. – Учиться… какое-то училище или техникум дедушка все-таки окончил. В школе работал, малышей учил. Не оставлять село… Не оставил. Только и покидал, когда на войну уходил. Не изменять вере… Не изменил. Все так.» Однако трудно было понять, и она не понимала, что же так всякий раз волновало деда, когда он вспоминал своего отца и последний его наказ. «Нет, читать надо с начала, иначе и не поймешь…»

Тетрадь первая (записал Н.А. Смолин)

Братовщина – село; земский участок 1; стан 1; призывной участок 2; следственный участок 1; врачебный участок 1; мужского населения 264; женского населения 282; расстояние от уездного города 15 верст; дворов крестьянских 76; церковь 1, Бориса и Глеба» – вот это и надо было мне записать для переписи, что я и сделал, к сему приложив список селян.

Хотел узнать, когда началась Братовщина и почему село назвали Братовщиной. Но ни батюшка, ни старики ничего толком не знают и не помнят. Говорят, Братовщина была всегда…

Кроме огорода и жита, сеяли много овса, даже торговали овсом. Зимой мужики артелями уходили и уходят в Москву на заработки. Чаще занимаются кровельным делом, плотничают.

Вчера долго слушал о. диакона. Он у нас старый, лет ему за семьдесят, и он много знает. Помнит и барщину, и крепостное право, знает много бывалок. Глянулась мне бывальщина об Ондрюшиной тропе: вокруг Братовщины, в полуверсте, проложена невесть с каких времен тропа. Отроки по этой тропе ходят по малину и по грибы. А бывалка об этой тропе такая… Вот думал, думал и не решил, с чего начать.

Целый месяц думал, так и не надумал ничего. Значит, и думать не надо. Как услыхал – так в десяти словах и запишу.

Когда-то, в какие-то лета, после Петра Великого, то ли служка был в храме, то ли при храме человек Божий ютился. Только начал он юродствовать, да так лет сорок и юродствовал. То обличать начнет, то пророчит. А заглавное его дело было: оберегать Братовщину. Повесит ботало на шею и всю ночь по деревне покрикивает да побрякивает. Говорили, не раз от пожаров спасал. А потом наладился вокруг села ходить с возгласами да причетами; лезет по кустарнику, по болотине аки медведь, обойдет круг – все ноги в кровь посшибает, а к вечерней – к церкви и проповедует: «Вот бачки, вот чечки (у него все были «бачки» да «чечки»). Я его крепко пугал – нечистый и не пройдет, токмо сам не бежи за тропу». И запоет: «Христосе, помилуй, Христосе…» Так тропу вокруг села именем его и прозвали – Ондрюшина. Бывало отец или мать спрашивают: «Далеко ли собрались?» – «Дак на Ондрюшину тропу по грибы». – «За Ондрюшину тропу ни шага, – строго наказывают, – там нечистый». И мы так уж и знали: за тропой нечистый с мешком.

И закончилась жизнь Ондрюши-юродивого на тропе – страшно. Его нашли обезглавленным. Одни говорили, что это дело рук злых людей, другие – что это медведь нашалил, овсы-то кругом, а третьи рассудили, что в любом разе – сатана расправился.

А тропа Ондрюшина и по сю пору вокруг Братовщины не зарастает. Злому человеку и теперь говорят: «Шел бы ты за Ондрюшину тропу, а здеся беззакония не твори». Или так: «Что ли, из-за тропы явился, когти-то выпускаешь?..»

Погребли Ондрюшу на кладбище в Братовщине – плакало все село, страшась кары Божией за лютую смерть блаженного. Но никто не знает, где и когда могилка его на кладбище затерялась.

Больших семей у нас нет – до восьми душ детей обоего пола; лишь две избы, где по десяти, но там с чужими сиротами, а за десять и вовсе нет. Почему так – не знаю. И никто не знает. Говорят, и этих трудно прокормить. Оно так – богатых в Братовщине нет. Справедливо сказать, что и нищий один. Да еще один пьяница. Оба не хотят работать. У одного четверо детей, у второго – трое.

По кругу на каждом дворе по две коровы, по две лошади, по десятку овец, по две чушки, птицы по три десятка, куры-несушки, держат и гусей, но мало.

Не хватает пастбищ и покосов; выручают барские луга – на корню траву и берем. Безлошадные опять же двое… Пришел я к Семену Нищему с переписью и спрашиваю:

– Семен, фамилия у тебя своя или приклеилась – Нищий?

Смеется:

– Ты хлебопашец, староста, а я нищий – стало быть, по труду, а так-то Смолин Семен Иванович.

Я даже перекрестился от неожиданности:

– Господи, – говорю, – и не знал! Что же – сродники?

– А мы, – говорит, – все сродники, от Адама.

Лежит на печи и смолит окаянное зелье, дыма – как в кузне. А из-за него дети, ну, совятами выглядывают.

– Жена где? – спрашиваю.

– А пошла ради Христа просить, – отвечает. – Есть захотели.

– Просите ради Христа, а даже на исповедь не ходишь.

– А мне каяться не в чем – у меня ничего нет, и я не ворую. У вас много всего да еще воруете. Вы и кайтесь. Христос что сказал? Раздай все нищим – и спасешься. А вы не раздаете.

– Вам же давали телочку, так вы ее забили и съели.

– Эка, значит, мало: надо было две телочки дать – одну мы съели бы, а вторую выпасли…

Махнул рукой – что тут говорить?

А ко второму пришел, так этот и вовсе: посреди избы на четвереньки встал и лает. Но у этого хоть корова есть, овцы. Жена с детьми хозяйство и ведут. А то напьется, ходит по селу и спрашивает:

– Погодьте, завоюем вас – всех под откос пустим…

Все же другие как будто одинаково живут: сыты, обуты, одеты, трудятся, по воскресным дням и по праздникам в церковь ходят. Огрехи, конечно же, есть, как без огрехов…

Господи, прости за словоблудие. Порок-то какой! Чем больше пишу, так как будто больше писать надо. Какие уж тут десять слов! Брошу я это все – один грех, да еще и осуждаю других.

Выслушал меня батюшка, оговаривать не стал, но посочувствовал:

– Дело это такое, опасное – по острию ходим… А затаенное, может быть, и нужно людям, а больше тебе самому и детям твоим. Принеси прочесть, что пишешь. Если слова твои неугодны Господу – бросишь писать; если доброе слово, в наущение, то продлишь. А пока скажу: прежде чем записать, десять раз обдумать надо. Слово – это не просто так. Даже повторяя чужое слово, можно впасть в смертный грех, а уж если свое слово – тем паче. От избытка чувств уста глаголют. Вот и носи слово при себе, покуда оно не созреет. Сорить же по ветру словами и вовсе нельзя…

Поговорил он так со мною внушительно, и понял я как надо: живи и думай, когда сложится, тогда и запиши. И стало просто.

Помещик наш Никита Константинович – человек вольный. В Братовщину и глаз не показывает. Управляющий приедет, соберет, если есть должки, и до срока. Одна видимость – барский дом в два этажа с прудом. А вот земля барская выручает – в аренду десятины запахиваем. Одна тягота – навоза мало, а навозить пашню не будешь – на штрафах истлеешь.

Борисо-Глебский приход людный, но богатым его не назовешь. Это и потому, что храм большой, много идет на содержание. А позалетошный год и колокол новый обрели. Иконостас подновили. И на клир, и на хор – всюду расходы. И в Москву – тоже не откажешь. Говорю как-то батюшке: а не затеять ли нам свечное дело? Нет, – говорит, – не до свечного дела, вера в людях хиреет, могут и свечи не понадобиться… А я и не замечаю, что хиреет – какая была вера, такая, чаю, и теперь есть… Говорит: веруют, а выкрикнут завтра «Бога нет» – и отпадут, не все, но многие… Нет, а я, грешный, люблю и церковь, и службу, и самою веру нашу православную, и пострадавшего за нас Пастыря, Господа нашего Иисуса Христа люблю…

Читала Вера и как будто тотчас забывала, что читает и зачем читает. И не потому так, что не интересно, а потому, что все-таки понимала: дедушка, действительно, умирает. Он тихо постанывал, вздыхал или произносил отчетливо: «Господи…»