Борис Споров

Федор (сборник)

– Я, – говорит и усмехается, ну, ребенок ребенком.

– Да ты что, на пятилетку помолодел?!

– Э, друже, мало— на две! – Он берет из моей онемевшей руки портфель и ведет меня под локоток, никудышного, в свой собственный дом, выговаривая: – Ну, друже, эх, голова, мог бы и телеграмму послать, враз и встретил бы…

На полу трава душистая сохнет, в углу – мешок коричневой и черной бородавчатой чаги – лекарство, для аптеки, дешево, а все подмога, и себе и людям. На столе – грибки-колосовички жареные, первый огурец с грядки – для гостя, стало быть, для меня. Эх, жизнь-жестянка, нельзя и глотка выпить. Земляника в миске с молоком: ешь, друже, пользительно для почек… Ветерок сухим жаром в окно – дышит природа, земля дышит. Дыши, родимая, дыши, только ведь и ты в страхе— и над тобой гроза.

– Ну, Федор, Федор, чтожеты, Федор, плачешь?

– Плачу, друже, плачу. Петь не умею— досадно, вот и плачу. Эх, залетные… Эх, липы мои, липы – вон они, пни-пенечки, старые дружочки. С отростками, а и то память, вот и плачу-молодею!.. А что, друже, каждый день верст по пятнадцати по лесу отмахиваю. Никто не знает, где евонная доля, моя – в лесу…

И что утя наглоталась – подохла. Жаль утю, и всего-то их было четыре. Жаль. Даже расстроился. Плетюху на плечо – и в лес, лес успокоит. То колосовичок, то чаги нарост – в плетенку, в плетенку. То черники куст, то земляничка – в рот, в рот, языком к нёбу. И думы светлеют, и на душе спокойнее. А тут под сосенкой на взгорочке курочка-тетерка, убитая – из головы кровь, а еще теплая – в плетенку. Вот тебе и получи – утю. Господи, лес-кормилец.

Липы мои, липы…

И все-то детство в этих липах. В синеве небесной маковки лип. Как под шатер в их сень тянутся люди и животные.

– Сколько вам лет, ли-и-пы!

И эхом липы отзываются:

– Ве-ка…

И карабкаются, лезут дети на липы: сначала на первый сук, на второй, а через год – выше, а еще через год – совсем высоко. И настало время, когда братья достигли вершин. Сердце обрывается – клонится, падает небо, и липы парят в небе, то, ускользая, летят, то валятся вниз.

«Вижу! И купола, и речку – вижу!» – «Край земли – вижу!» – перекликаются братья.

И шумят тревожно добродушные липы, родные липы, родина – липы.

Вижу!..

Цвели липы сплошным костром. Со всей округи пчелы – к липам. Но однажды белки из леса сбежались на липы, и много их было – ныряли как птицы в ветвях.

Древний старик Игнатий сказал:

– Белка в деревне не к добру – быть беде.

И пришла беда, и ворота для беды отворились. Эх, белочки, белочки, сколько белочек – столько бед. И кто же вас заслал-подослал, белочки?..

Яков Васильевич – уважаемый, Яков Васильевич – пример, Яков Васильевич – единоличник.

Свистит Свистун – и трава пригибается, свистит Свистун – и гроза собирается… Все бы ничего – детей много, все бы ничего – беднота… Заявились как

хозяева, сапожищами пыльными погромыхивают – в передний угол прут. И примерили браслеты на руки кормильцу – подошли. В кузов полуторки зашвырнули – и каблуком, каблуком по шее, чтобы голову контра не поднимал, чтобы других не смущал. Взревел мотор – повезли. И бегут дети вслед по дороге, падают в пыль, вскакивают – не догнать машину, голосят дети:

– Тятенька!.. Папанька!.. Тяпанька…

Через двадцать лет скажут им: не виноват тятенька-папанька, зря его пожаловали, зря пострадал.

А пока – курвята, вражата. Пять вражат и вражиха. Сорок девять дворов единоличных, пятидесятый без хозяина – теперь не в счет. И полыхнула соломка на крыше ночью с подветренной стороны. Полетели-поскакали петухи-галки: двадцать семь дворов как корова языком слизнула. Увез грузовик мужиков-поджигателей: тоже враги. А Свистун ходил да посвистывал: хороша была ночка – ведренная да ветреная.

Ах, липы, липы, сгорели липы – лишь кости черные торчат перед лицом неба. А вражиха с вражатами в летней баньке по-над болотиной. Вьюжит зима – трещит банька. Пить есть что, жевать – нечего. И пошла вражиха с вражатами по миру – мир велик. Не ради Христа – нельзя, а ради хлыста.

И в поле – вражата, и в школе – вражата. Лучше уж ни в поле, ни в школе; в лесу – живицу сочить. Лес схоронит, лес и накормит.

Война спасла.

– А знаешь, друже, ведь обломали, убедили к сорок-то первому: отец – враг…

Сидели за чаем.

Аккуратно подстриженная седая борода точно вплеталась в бывалую тельняшку – нет тельника, есть продолжение бороды с седым разводом. Рукава закатаны, руки крепкие, как жгуты семижильные, и в глазах – жизнь.

А жизнь наша, ух, друже, железная да двойная: ведь поверил, ведь пошел в июне сорок первого добровольцем не просто воевать – искупать вину за отца. От звонка до звонка искупал. И за лафет не прятался – для искупления. И братишка старший в сорок втором сгинул – для искупления… И только в пятьдесят седьмом искупилось… А думал, приеду после фронта в деревню, повешу ордена на фланельку – и докажу. Когда же приехал, понял: доказывать некому, да и что доказывать, друже?..

Помрачили – и отец враг. Расщепили – и сила в этом. Вот ведь как: и партийный билет на груди, да только там же – поглубже да сокровенно – и теплен-ка с жарком под пеплом… Семья в деревне, а сам к морю прилип, писать начал – и тоже разломился надвое: и море, и поле – и ни того, ни другого, лишь боль да отчаянье. А из тепленки, из-под пепла шепоток: суета, эх, суета…

Пьем чаек, в окно посматриваем: от былой деревни – восемь дворов, да и те не правские, работающих в колхозе – двое.

Ходили на Плешивую горушку через ложок – землянику ели, в лес за болотнику – чернику ели. А на ночь – молоко с медом. И уже через неделю поверилось мне, что и в моем теле еще может ужиться жизнь. И легче стало, угрелся и душой рядом с Федором. Ах, Федор – вот и на Севере отбухал пятнадцать годков, а глаза не обморозил, березой заиндевелой цвел, а душа теплая.

Наедет-нагрянет Анна за деревенскими продуктами – за медком, за грибками, за зеленью— и все корит:

– Экой чудо! Ведь квелый, пензиюхоть отхлопочи! – и руку шлагбаумом вскидывает.

– Дура ты, баба, у меня за свои-то кровные кусок в рот не идет, а ты мне пенсию! – И посмеивается досадно и едко: – Пензия… Ты вот кошелки загружай… Да большую-то банку меда Васе побереги.

И отогрелся я, и поверил, а когда поверил, как в тетерочку в лесу, и метода вылечиться нашлась – и вылечился, до сих пор не верю, что вылечился. Только не пришлось погостевать еще-то у Федора – раскидала нас судьба на полтыщи верст.

Падает, падает за окнами снег… А вот сойдет снег, пригреет солнышко – девятого апреля година Федору. Побывать бы на могиле, липку в ограде посадить… Падает тихо снег, хорошо нам живется, и зима выпала сиротская – снежная да теплая…

Сидит Федор на крылечке – Каштана гладит. Чудо… Я и раньше замечал, есть у сукиного сына чутье такое, особое чутье – к доброте человеческой, сердечности или душевности, что ли. Злой Каштан, что и говорить, злой. За калитку не пустит, а тут на тебе – поприжался. Чувствует собака – повелевает человек. А может, волны какие, свечение какое от человека исходит – и озаряют эти волны низшую тварь или парализуют волю, завораживают. Не знаю, но что-то есть. Двоих Каштан признавал без меня – и оба добрые и страждущие. И, видимо, чем выше одухотворенность, тем покорнее и послушнее тварь. Есть, есть в человеке нечто верховное, руководящее, да только все это загублено, растеряно, заглушено самим же человеком.

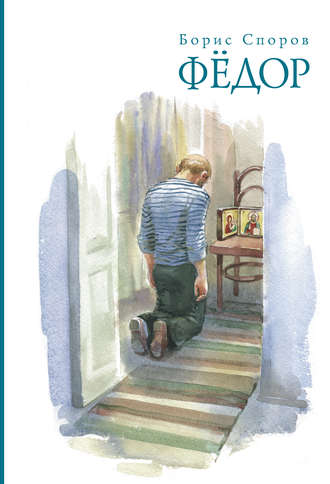

Размокают в кастрюльке белые грибки, в русской печи сушеные. Сейчас мы их ополоснем, нарежем и пожарим с картошечкой. В печной трубе тесно ворочается ветер, побрякивает вьюшкой. Закладываю в топку дрова, а через открытую в комнату дверь вижу: Федор на коленях молится перед складнем-иконкой на стуле. (Своих-то икон у меня нет.) Он то замирает, то глубокий вздох поднимает его спину и плечи; осенит себя крестом – и голова, чуть откинувшись назад, клонится к иконке – и тогда под лучами настольной лампы голова Федора точно опоясывается светом. И вновь оцепенение… Каштан подходит, садится с ним рядом, жмется – погладил и легонько оттолкнул. Глубокий вздох и сухой шелест губ… Я завидую ему – и тоже вздыхаю.

– Скажи, Федор Яковлевич, о чем ты молишься?

Он улыбается, виновато как-то улыбается. Я и раньше замечал, что улыбаться виноватой улыбкой злой по природе человек не может.

– Вот и о тебе… за тебя – тоже, – и на мгновенье отдаляясь, прикрыл веками глаза. – Крест мой – семья. За детей и молюсь, виноват я перед ними.

– Ничего себе – виноват! Всех выкормил, по способностям выучил – за тысячи верст мотался за лишней копейкой. Для них! Девки замужем, сын институт окончил – что еще-то?!

– Эх, друже… Это так со стороны, а вот здесь, – он похлопал себя ладонью по груди, – все иначе и входит, и выходит…

На циновку бросили старенький флотский полушубок с видавшим виды, но еще крепким кожаным верхом, уселись перед открытой топкой. Потрескивают, занимаются охватным пламенем дрова. Котька у меня на сгибе ноги пристроился – этот чужих не признает, Каштан дремлет рядом с Федором.

– Вот и мы, друже, как полешки: объялись пламенем – и сгорели, точно и жизни не было, промельтешились… Да, друже, я вот об этом все и думаю, не первый уже год думаю: виноват. Виноват – и не бултыхайся. Очень уж далеконько от детей я плавал. Сам-то для себя вроде бы и находил светильничек – в книгах, в писании, да и посудина – не корыто, – а вот от них, как хочешь тут, схоронил этот светильничек, миской обеденной накрыл. А все, может, потому, что самому-то под козырек-якорек хватило. Вот и хотелось, чтобы им полегче жилось, чтобы, видишь ли, не хуже других были, чтобы в конфликт с опричниной не вступали до срока – соблазн, самообман! Ан нет, дура, шалишь: две-то уже со вторыми мужьями живут, а малая с охлестком полублатным самовольно отшвартовалась и смылась – без согласия родителей, без свадьбы, в семнадцать-то лет!.. Ну, то – бабы, их Анна и окручивала. А Васька-то, сын, вроде и при мне, моя совесть, вроде отец с сыном, да только товарищами с ним никогда мы не были – времени не оставалось, пятаки зашибал… И вот теперь уже и чувствую-вижу: чужой. И на меня косится, ну, как на залетного. Вроде бы все по-хорошему, но я-то вижу: не сегодня, так завтра – раскол, Матвей Иванович, в семье раскол. Вот здесь, здесь и дорога дальняя, и рубли по метру, вот и светильник под миской… Уж если сам пережил столько-то и допинал до какой ни на есть истины, так уж используй опыт и детей при себе держи крепко. Ведь раз – полгода, другой раз – год, не подсказал, не поправил – глядь-поглядь, холодной казенной тиной и обволакивает, сын-то уже вроде и не твой, плоть-то вроде и одна, а души общей – нет. Вот тебе, в сало масло, и воспитал! Да и не воспитывал, а пекся о штанах да о куске пожирней. Машина-то, эх, шестеренчатая, а человек. Что человек – слабак, и хвост по ветру. Ведь согласился, что отец враг, хоть и малым остался… Оно ведь как? Приходит из школы: «Папа, в октябрята (а потом в пионеры) принимать будут – приниматься?» Ни зазорного, ни дурного в этом вроде бы и нет. Сказать: не вступай, не разрешаю— послушает. Но ведь будет твой сынок навроде наглядной агитации – зашпыняют… А крестик нательный, а ну как увидит учительница или вожатая – погибель мальчонке! Вот и говоришь: вступай. Постаршеет, мол, тогда объяснимся. А машина-то шестеренчатая – конвейер! Добро пожаловать – в комсомол. И опять – вступай?.. Нет, не видать сыну ни десятилетки, ни института как своих ушей. Такую ли депешу настрогают, ого! Давай, сын, семь бед – один ответ. А машина-то крутит, сушит, продувает – глядь-поглядь, а сын-то уже вроде и не твой – раскол. Вот тебе, в сало-масло, и воспитал.

Как говорится: хрен на дышло, куда хошь поверни – не вышло! А дальше – больше: ты усатому сыну уступаешь, чтобы ему и еще кому-то угодить, а не деле и оказывается – от себя отталкиваешь. И здесь уже не главное – ты прав или он, пусть хоть оба правы. Главное, что и в семье раскол… и ты – раскольник. Думал я, думал и вот надумал: виноват я перед ними – пусть бы перемучились, перестрадали, пусть бы не выучились, но тогда бы, глядишь, и девки по одному мужу имели бы, и сын – при мне. Пусть победнее, пусть потруднее, а, глядишь, была бы, друже, счастливая семья, и каждый был бы счастлив и неистребим, и под старость лет, глядишь, батьку добрым словом вспомнили бы. Ведь память, Матвей Иванович, – это, о!.. А так – в любом случае: раскол. А раскол для русского человека – это погибель… Вот оно что, вот оно где, вот оно как: и здесь расщепка, – это да, крушение, и здесь уж не до выяснения – кто прав. Дорог мир, а Истина дороже. Видать, и впрямь на Истине держится мир, да только Истина должна быть общей…

Шумели липы, качались липы – липовая роща из двух лип. И какие должны быть корни, чтобы удерживать неохватные деревья! И ни родители, ни деды, ни прадеды не ведали не знали, кто и когда посадил их, вот так все такими и были – липа-роща. Обгорели стволы, обуглились, а без привычного труда отмирали и корни, мощные подземные насосы. Спилили черные стволы на дрова, даже не столько на дрова, а чтобы не пугали людей своею безжизненностью. И долго обгнивали и дряхлели пни, превращаясь в два ноздреватых муравейника… Но какой-то корешок трудился и трудился, и качал соки, и гнал, видимо полагая, что кому-то эти соки, нужны, если он работает, пробуждаясь после зимней спячки, а вернее – вовсе не думал, трудился, был жив – и трудился. Упорство корешка и не пропало: рядом с пнем-муравейником пробился хиленький стебелек-травинка. И стоило развернуться первым крохотным листочкам, стоило солнышку подпалить нежную кожицу стебелька-побега, как поступил сигнал в подземелье: беда, горим – и трудился, гнал спасительные соки труженик-корешок… Отрастали новые корешки, оживали старые – и сотни крохотных насосов качали-нагнетали вверх влагу, чтобы неведомое, но милое и родное детище утоляло жажду. И уже через несколько лет вокруг пней зеленело множество липок, хилых и беспомощных. Но пришел человек и порубил заступом все побеги – оставил около каждого пня по две самых крепких, самых высоких липки, и землю осторожно вокруг взрыхлил, и навозной жижей под дождичек полил взрыхленную землю.

Вроде бы от прежних лип, от былых корней, но уже новые липки. Им никогда не быть такими мощными липами, какими были те две, потому что те липы были посажены в добрую приготовленную почву, а эти проросли всего лишь на отмерших корнях, на костях. А что на костях – не обретает могущественного величия. На костях только храмы крепко стоят. И все-таки отродились, вымахали голенастые, и уже цвести начали.

А вот ухаживать за ними теперь некому.

– А что, Федор Яковлевич, сельсовет не тревожит – вот, мол, не работает, тунеядец?

– Не без того, но чтобы так – нет! – Федор смеется. – Я, друже, справки в аптеке беру. Я им добро-то сдаю, ей-ей, по цене сена! Одной чаги на полторы сотни сдал за лето – вот и триста процентов дохода государству. А потом, я ведь на общественных началах лесником работаю, бесплатно. Да, я все-таки и доходяга, а второго января мне пятьдесят стукнет, и по флоту, и по вредности на заводе положено с пятидесяти на пенсию. Обо всем этом доподлинно знают, работают свистуны-оповестители… Ну, друже, нигде, никогда, ни в жизнь такого чая не пивал, как у тебя, – или тайну имеешь? Хоть бы научил.

– Э, Федор Яковлевич, не ты первый! Но научить… это точно так же, как нельзя научить писать хорошие стихи, просто стихи – можно, хорошие – нет… Вот так рядом вставали, заваривали точно-одинаково, движение в движение, а чай получался разный. Не знаю, наверно, глаз у меня чайный.

– А у меня медовый: ни у кого в ульях меда, а я откачиваю!

– Вот и будем мой чай пить с твоим медом.

Так уж исстари повелось – поздравлять с днем Ангела или рождения. Но вот человеку пятьдесят лет стукнуло, а никто не поздравил – ни жена, ни дети – никто. Один. Нет никого рядом. И уже ломает боль-досада, и приходит желание напиться до беспамятства. А тут почтальонша – принесла бандерольку: одинокий друже от себя и Каштана поздравляет с днем рождения, и на память две книжечки – стихи Рубцова и рассказы Шукшина… Перелистнул страничку – и зачитался, и читал с полудня до полуночи. А в полночь выпил стакан водки – и запел: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…»

Но петь-то Федор не умел, может быть, поэтому и заплакал. Плакал и усмехался, вытирал с усмешкой слезы и снова плакал. Давно так не плакалось, потому что плакал от избытка чувств и радости. В ту ночь ему открылось то, к чему он стремился, к чему призывал себя и готовил себя – свершить, во что веровал тайно, надеясь на свои лучшие творческие времена. Он плакал оттого, что думы и мысли его высказаны: нет, не от зависти или досады плакал – от счастья. Ни думы, ни мысли его, ни слова, ни страдания не пропали бесследно: подслушали, высказали те, у кого и грамотешки хватило, и слова в марше сами выстраивались – и какая разница кто высказал, кто напечатал, лишь бы высказано было, напечатано. Жить легче, когда думы твои и мысли плоть обрели, ах, как легче, и даже петь хочется, хоть петухом, но петь: «Я буду скакать…»

– Ну, друже, ну, уважил – воистину праздник! Да ведь это не Рубцов писал и не Шукшин, я, я это и писал!.. Э, друже, я и свои-то опусы захватил с собой – поведешь меня к Шукшину. Я ему и грибков самых лучших, один к одному, пять ниток приготовил, привез. Как думаешь, не обидится, если я ему грибков?

– Знаешь ли, – говорю, – а Василий-то Макарович умер в одночасье… два с половиной года тому.

Сел, вынул из кармана грязненькую носовую тряпицу – заплакал. Не по-бабьи навзрыд, а как собаки плачут – беззвучно, лишь глаза целиком в слезе тонут.

– Откуда мне и знать, я ведь давно как медведь живу. Только когда читал рассказы, так и подумалось: уйдет рано – такие долго не живут, не вороны. Господи…

Достал из чемодана завернутую в полотенчико иконку и ушел в комнату, сказав:

– Ты, Матвей Иванович, лук-то выгрузи – это тебе. И грибы, пять-то ниток, выбери – они приметные…

И вечером, за чаем, когда уже поуспокоился, о том же заговорил:

– Читаю— мое, читаю— мое! И сердце в ключицу прыгает. А Николай-то Рубцов – флотский и с лысинкой, а еще четыре бы раза по стольку отштормил – и был бы как и я, голенький. А может, он у меня и на посудине служил салагой, а? Нет, не успел. (Когда же я сказал, что и Шукшин служил во флоте, Федор буквально топал ногой.) Ах, ребята, ну, братки – свои, флотские! Вот они, друже, знали, что мне-то под якорек хватило, за меня, за меня и писали! Читаю – и от души отлив, и успокоился!..

– А ты заметил, Федор, что ни тот, ни другой флотом-то в творчестве не жили? А у тебя – сплошь или пополам.

Он вздохнул:

– Знаю, Матвей Иванович, знаю. Замордовал меня флот. Они ведь послевоенные, а у меня полжизни там с фронтом. Я ведь из двух ломтей сложен… Флот – крест, семья – крест, да и грамотешки маловато. Все понимаю, все понял, поздно, но понял – и успокоился.

Хорошо, что успокоился.

Листаю-перелистываю чернильные рукописи рассказов Федора. По одной-двум фразам узнаю шукшинскую тему, и герои-простачки шукшинские, но по тем же фразам горько сознаю, что осталось дарование Федора в завязи, в зародыше – в плод не вызрело.

И все-таки как это важно – успокоиться. Значит, есть в человеке святая потребность, чтобы думы его, мысли его обрели бы плоть, стали бы достоянием общим. Там, стало быть, где живет самостоятельная мысль – нет тщеславия. Высказано – и успокоился. Не потому ли так спокойны бывают целые народы, когда их мысль воплощается-высказывается могущественными свободными мыслителями? Ведь истинный мыслитель всегда считается совестью и голосом народа, а голос народа – глас Божий. Потому-то гласность мыслителя – наипервейший определитель государственной добропорядочности… Где нет этого, там нет и быть не может свободы – ни личной, ни коллективной. Можно быть сытым, одетым, обутым и в то же время оставаться несчастным, уподобясь хрюшке, которую готовят к закланию. И нельзя подменить живую мысль, живой язык, живое слово мыслителя общественным радиодинамиком… Впрочем, о чем я, о чем? И думаю не то, и записываю не то, а все потому, что воскресенье – и я выпил стакан дурного вина. Зима сытная, живем по-барски – на два с полтиной в день, а по воскресеньям, вот, позволяем себе и лишнего… Год назад приволок Федор луку в чемодане, но тогда мы жили в глубокой нужде, должны были государству и за угол, и за электроэнергию, да и зима тогда как с ума спятила – лопались по углам обои, вымерзали яблони. Но для Федора и мороз не мороз, правда, и одет он был по-крестьянски: валенки, стеганые ватные брюки, флотский полушубок. Лямочки от шапки-ушанки завязал под бородой да и покрякивает-пошучивает: «Эх, в сало-масло, в носу клеится». На мне же все продувное. Но ехать надо, показать надо, где находится Преображенка, где там рынок – именно на этот рынок ему и хотелось. Исколесивший Север и Восток, умеющий и разумеющий все, Федор вдруг становился беспомощным ребенком, как только оказывался в столичной толчее. И рад был, что на рынке народа немного и рынок не под стеклом, не в павильонах, а с прилавочками под открытым небом.

Глаза Федора смеялись, и все его лицо смеялось, когда приценивался к торгующим грибами. Одной из них, молодой увесистой бабе, он сказал:

– А тебе, кума, крапивы в штаны насовать бы – тоже.

– Ты што, одурел, дед!

– Да не я, в сало-масло, одурел, ты – одурела! Насушила маслят червивых да еще по трояку валишь… Ладно, ладно, торгуй, не буду, – успокоил он дошлую молодуху. – Давай сюда, Матвей Иванович, нашу чемодану… Ну, в сало-масло, шевелись, если гроши завелись!.. Ты, друже, посинел, иди в магазин, погрейся да глянь, нет ли «Зверобойчика» – хороша штука…

И я сходил, погрелся. Но очень уж хотелось посмотреть, как он торгует. Торговок с маслятами возле Федора ни одной – разбежались, зато самого Федора огрудили покупатели.

– Матвей Иванович, друже, помоги – осада! – Федор был естественно весел. – Москва-то матушка, надо же, и в грибах петрит, вот так москвичи-молодцы!

Глядя на него, и покупатели посмеивались. И почти все дедушкой величали и за грибы благодарили. И уж, наверно, никто не подумал, что дедушке всего-то пятьдесят и что его шустрость и балаганность невесть откуда и взялись. Полчаса – грибов нет. И Федор тотчас стал самим собой. Разогнул на шапке уши, вытряхнул из чемодана грибную крошку, виновато улыбнулся.

– Замерз… А, хоть добрым словом и здесь помянут – по пятерке пустил. У меня ведь грибки без знака качества.

Успокоился. Понял. Понял и другое. Вернее, понял и так, как я и не подумал бы. Прочел – и понял, узнал – и понял, понял – и успокоился, успокоился – и согласился: не может один человек и пахать, и плясать, тем более одновременно. Это так только у Свистунов – и землю попашет, и стихи попишет. Никак. Можно ли две работы работать одновременно – загребешься. Все равно что с ухватом перед печью барыню наяривать: или чугуны поперевернешь, или не спляшешь – испохабишь и то, и другое. Писать – не плясать, писать – труд великий, кабала, каторга.

Понял Федор, что лес охаживать, пасеку и огород в порядке содержать, самому о себе позаботиться, грибы собирать да грибы продавать и в то же время писать-мыслить, писать, как хотелось бы, – нет, не получится. Выбирай одно: или садись и пиши, или мирно паши – радость от того и от другого одинаковая. Только бы выбор сделать. Да вот выбор надо бы делать на зорьке утренней, а не на закате. Ведь до выбора-точки ни у Шукшина, ни у Рубцова ничегошеньки не было, да и быть не могло. Работа в хомуте – не то же самое, как если день в году плугом попахать или косой помахать. А время-то выбора и было казенное, а потом выбор пал на семью, а теперь поздно – сопливых вовремя целуют. Значит, не судьба – вот и успокоился.

И все-таки глаз у Федора острый:

Дед Прокофий грибы свежие продавал… Пока собирал, пока допинал, пока доехал до районного центра – солнышко на обед. Юркая Манефа в другой раз катит, догнала, посмеивается над старым.

– Что, Манефа, наломала? Чтой-то увесистые обабки – червястые, поди.

Манефа и рукой всплеснула:

– Город, чай, все слопает!

Народу на рынке не густо, рядком и встали. Разложила Манефа обабки – миской не покроешь – и закудахтала:

– Грибков, грибков свеженьких, токмо из лесу!

Прокофий в бороду посмеивается: ну, трясогузка.

Березовые веточки поубрал с грибов, грибы – не тронул. Гриб, чай, не баба, не любит, чтоб его тискали.

– Почем, дедушко, грибки?

– Не дороже денег… Бери, а я те и скажу – сколько… Это для лапши, а это – жарить, а это сыроежечка угодила, возьми на сковороду – она скус особый дает. Набрала? Ну и умница. Восемьдесят копеек – и расплачивайся. Дешево, говоришь, рупь даешь? Ну и спаси тебя Бог… На здоровьице.

– Грибки, грибки свеженькие, токмо из лесу!

– Ах, Манефа, ах, трясогузка, червяки-то по прилавку ползут. Баба ты, баба непутевая, жадность поперед тебя родилась… А ты не ворчи, слухай, авось поумнеешь. Что же ты, трясогузка, червями людей кормишь, али в лесу добра нет? Там тебя тоже червями кормить станут… А ты бы не два раза смыкалась, а разок – да почище и принесла бы, да и продала бы с душой, чтобы люди и тебя, дуру непутевую, добрым словом поминали бы… Продашь, продашь все, да заикой станешь – все тебе чертей сулить будут.

– Грибки, грибки свеженькие, токмо из лесу…

– Ах, Манефа, ах, свиристелка ты с дыркой… А у меня-то – все, пусто… Эй, гражданочка, вот еще грибок закатился – возьми. Ничего, ничего не надо.

– Спасибо, дедушко.

– На здоровьице… Утром-ти на сколь продала, Манефа? На шесть рублей. И теперь на четыре наторгуешь. А я вот зараз на семь с полтиной. А на рубль с полтиной я нонче спать крепко буду – все мне добра посулят.

– Иди, иди-тко, продал и иди, – бубнит Манефа.

– И то верно: пошел.

– Грибки, грибки свеженькие, токмо что из лесу!

И жил в нем целый мир – сказочный и земной, разрушенный и недостроенный, живой, но невоплощенный. Все его радовало или печалило, удивляло или озадачивало: и как ребенок, впервые увидевший петуха или кошку, он смотрел на все окружающее и происходящее удивленно и восторженно. Казалось бы, подозрительный, мнительный и настороженный, как и большинство сегодня, он был до грусти доверчив и одинок.

– Как гожо-то мы с тобой сидим, друже, а! Вот бы: летом у меня в деревне, а зимой – у тебя, здесь, вместе! – и засмеялся над своей додумкой. – А что, Матвей Иванович, махнем к добрым молодцам – в журнал? Выберем пяток моих опусов – и махнем завтра, пусть почитают, а?

Знаю – откажут, знаю— читать толком не станут, знаю, кроме досады и горечи – ничего. Смотрю на Федора и раздражаюсь: ведь скажи – не поймет, затаит обиду. Это ведь не грибы, не чужие книги, а его рукописи – и здесь он уже неумолимо настойчив. Молчу, гложет досада: «Ну, неужели ты не понимаешь? – не надо идти, не областная газета». Досада, досада – и до сих пор мне стыдно за ту досаду, за раздраженность. Хоть прощенья проси, да не у кого.

Вышли из метро – вот она и редакция. И здесь уж Федор с каждым шагом видоизменялся: то возился-закуривал, при этом ломал спички, то беззвучно усмехался-хихикал, покручивал недоуменно головой, то вдруг запошаркивал сапогами, ссугорбился, а перед входом в редакцию подзадержался, разгладил усы, бороду и растерянно оглянулся по сторонам – он робел как оглашенный перед входом в храм. А переступив порог в общий коридор, стянул с головы ушанку, вытер тряпицей лоб. Так до конца он и не освоился – и это торпедист Гурилев, который даже за лафет не прятался.

Я чуточку знал заведующего отделом прозы: понимающий, пожалуй, редактор, но несколько бездушный и циничный.

Представив Федора как лесника и литератора, наблюдательного и опытного, я попросил прочесть тотчас, но если и отказать, то по-человечески, помягче.

– Ты же знаешь, Матвей, не умею, не могу! – тотчас и во весь зев. – Много у него?.. Тридцать страниц. Прочтите, – велел сотрудникам. – Я буду у зама. – И ушел, чтобы не вмешиваться.

Федор притулился к стене как загнанный. Шапка в обеих руках на пупке – ну, сирота сиротой. Молодцы читают, а он то на одного, то на другого зыркает глазами, головой покачивает. Быстро листают: поменялись рассказами. И вновь листают.

На поток приученные отвечать письменно «не подошло, привет», не привыкшие вот так, с глазу на глаз, оба вдруг проявили интерес к событиям в рассказах, то есть, а что было дальше в реальной жизни. И доверчивый Федор оживился, решив, что такая заинтересованность – добрый признак. Оживился, повел речь, но я-то видел, что разговор вообще уходит от рассказов.

– Вы сначала скажите человеку: пойдет это или нет?

Оба точно спохватились – и в один голос:

– Нет.

Федор осторожненько взял свои рассказы со стола, сунул их в мою сумку и негромко предложил:

– Пойдем, Матвей Иванович.

– Заведующего дождемся?

– А зачем? Не надо. – И он точно воспрянул духом, распрямился. – Да таким добрым молодцам попадись Бунин – и того перетрут.

– Перетрут, – соглашаюсь с усмешкой, а сердце щемит: досадую.

– Вот я и говорю: айда, Матвей Иванович, такая управа не по мне.

И в дверь.

– Ну и охлестки! Пятнадцать страниц за пять минут валят! – до самого отъезда с недоумением восклицал он.

И этот Федор был мне понятен. Я не пожалел, что вместе мы побывали в редакции журнала. Ко всему, лишний раз убедился, насколько же хрупок и насколько дорог нам личный мирок творчества. Нет, не тщеславие. Да и какое, скажем, тщеславие, если ни одной публикации!.. А вот отдать что-то на попрание – никак. Бросить, от всего отказаться – тоже никак. Ведь это значило бы разрушить свой дом, оказаться незащищенным перед лицом безразличия и холода. Когда говорят: плохо, недостойно – можно согласиться. Но когда заявляют: ты не так пишешь, не так думаешь, надо вот так и вот так – это оскорбляет и унижает; это уже разрушение какой бы то ни было личности… Если же лгать, писать и думать – как надо, то и тогда тепло из дома уйдет. Нет уж, или гони взашей, или принимай таким, каков есть.

– Да, Федор, хочу-хочу спросить и забываю: ты пенсию-то оформил?

Он заметно вздрогнул.

– Пенсию?.. Отказали. Еще пять лет велено погодить.

Не знаю подробностей, как отказали ему, но то, что при отказе он немедленно отлил какую-нибудь флотскую бляшку – плюнул, хлопнул и ушел – в этом нет никакого сомнения.

– Да будь она, эта пенсия! Дал бы Бог здоровья – кусок я всегда добуду!

Он заранее был готов к тому, что в пенсии с пятидесяти лет ему откажут. Но того, что случилось дома, не ожидал. Молчал, не рассказывал, расстраивать не хотел…

Федор прошел на кухню, сел отдышаться. Сын – он со дня на день ждал вызова из Владивостока: служить-работать – до времени из комнаты не выходил. Маховик раскручивала Анна.