Анна Броновицкая

Ленинград: архитектура советского модернизма 1955-1991. Справочник-путеводитель

3. ПИСКАРЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 1945–1960

АРХИТЕКТОРЫ А. ВАСИЛЬЕВ, Е. ЛЕВИНСОН

СКУЛЬПТОРЫ В. ИСАЕВА, Р. ТАУРИТ (СКУЛЬПТУРА «РОДИНА-МАТЬ»), М. ВАЙНМАН, Б. КАПЛЯНСКИЙ, А. МАЛАХИН, М. ХАРЛАМОВА (БАРЕЛЬЕФЫ)

ПРОСПЕКТ НЕПОКОРЕННЫХ, 72

ПЛОЩАДЬ МУЖЕСТВА

Деликатно минимизируя набор изобразительных элементов, авторы мемориала создают неожиданно модернистский ансамбль

В фильме «День солнца и дождя» Виктора Соколова (1967) два ленинградских пацана обсуждают одного из отцов: «Всю войну прошел! – Орденов-то сколько! – И не носит… – Почему? – Никто не носит, и он не носит. Что он, рыжий, что ли?» Современного российского зрителя в этом диалоге удивит факт неношения орденов, но необычна и аргументация, точнее – ее отсутствие. В тот момент общественное сознание еще не готово сказать себе, что война – это не только победа и подвиг, а еще и трагедия и горе. Но именно в Ленинграде это ощущение звенит как нигде – поэтому и орденов здесь не носят, и объяснить этого не могут, а главным местом памяти является не какой-то бравурный монумент, а Пискарёвское кладбище.

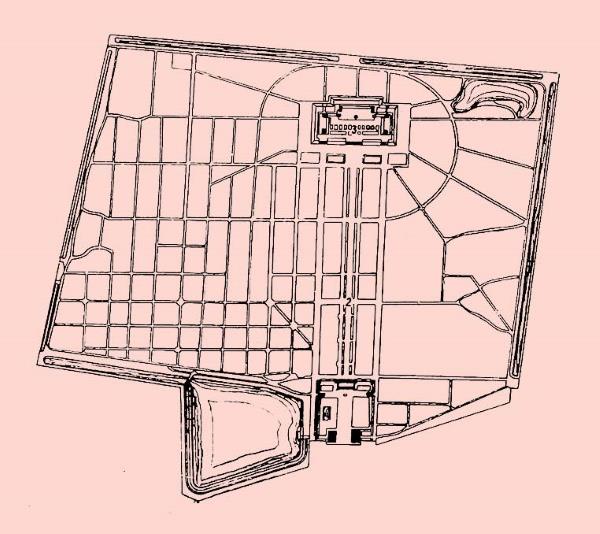

Генеральный план

➧Под кладбище эта территория была отведена еще в 1939 году – тогда и появилась его центральная ось, по поводу которой в годы перестройки шли бурные споры: была ли уничтожена часть захоронений при ее расширении для создания центральной аллеи. О том косвенно свидетельствуют уже современники: анализируя конкурс на мемориальные объекты, который в 1945 году провел Ленпроект, Владимир Твелькмейер пишет: «К основным трудностям, с которыми пришлось столкнуться авторам проектов братских захоронений, приходится отнести… наличие траншей… месторасположение которых недостаточно удачно, что объясняется исключительно тяжелой ситуацией всем хорошо памятной суровой блокадной зимы 1941/42 г. Само расположение траншей… и их взаимное расположение часто исключали возможность, без перезахоронения, пространственного комплексного решения всей композиции»[35]. Отношение к могилам в советское время вообще было малохристианским: под застройки и дороги уничтожались целые кладбища. Блокада же и вовсе сделала невозможным хоть сколько-нибудь цивилизованное отношение к обряду похорон: сначала трупы еще свозили на кладбища – на саночках или просто волоком, – а когда и гробы стали роскошью (они шли на дрова, как и кресты со старых кладбищ), тела просто заворачивали хоть как-нибудь (это называлось страшным словом «пеленашки») и просто оставляли на улицах[36].

Пискарёвское кладбище

➧На Пискарёвском ситуация выглядела так: «Кладбище и подъезд к нему были завалены мерзлыми телами, занесенными снегом. Рыть глубоко промерзшую землю не хватало сил. Команды МПВО взрывали землю и во вместительные могилы опускали десятки, а иногда и сотни трупов»[37]. Это единственная цитата, которую позволяла себе привести официальная советская Генеральный план историография (благо, она принадлежит министру торговли РСФСР Дмитрию Павлову, тогда – уполномоченному по обеспечению Ленинграда продовольствием). Она относится к 1942 году, но и когда в 1945-м сюда приехал будущий автор мемориала Александр Васильев, первое, «что его поразило, так это запах, приторный запах тлена, маревом висящий в весеннем воздухе»[38].

➧Автором он стал в 1945 году, получив первую премию в том самом конкурсе Ленпроекта. Итоговое решение как пишет сын Васильева, «мало чем отличалось от конкурсного варианта»[39], но вместо фигуры «Родины-матери» там был обелиск. А в 1946 году соавтором проекта стал Евгений Левинсон (работа была слишком ответственной, чтобы доверить ее 33-летнему архитектору), и мэтр «счел необходимым усилить эмоциональную характеристику ансамбля, заменив несколько бесстрастную форму обелиска более выразительной скульптурой»[40]. Впрочем, женские фигуры присутствовали и в других проектах, так что эту корректировку можно считать плодом коллективной работы ленинградских зодчих.

➧Твелькмейер пишет, что у мемориалов, на которые проходил конкурс 1945 года, не было и не могло быть прототипов:

«История не знает прецедентов, аналогичных героической обороне Ленинграда, а потому… архитекторам не приходится искать каких-либо, даже отдаленных, аналогий»[41]. Но это не совсем так. Общая структура (вечный огонь у входа, спуск к могилам, замыкающая композицию стена со статуей) очень похожа на Братское кладбище в Риге, сооруженное в 1920–1930-е годы. Но масштаб Пискарёвского действительно совсем иной – и в этой огромности архитектура тает, а формы ее настолько строги и скупы, что хочется назвать комплекс образцом минимализма. По крайней мере, в сравнении с рижским кладбищем – камерным и человечным, насыщенным деталями, традиционным по общему духу, – это отчетливо модернистский жест. И если уж говорить о «бесчеловечности» модернистской архитектуры, то здесь она как нигде коррелирует с бесчеловечностью истории, которой она посвящена.

А. Васильев.

Конкурсный проект. 1945

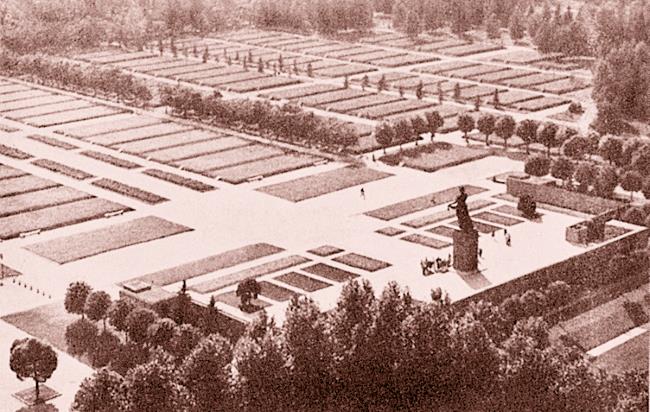

Общий вид мемориала.

Начало 1970-х

➧Сравнивая эти два кладбища, петербургский искусствовед Иван Саблин замечает, что, если рижская «Родина-мать» сделана из камня («словно бы окаменела от горя»), то ленинградская – из бронзы; та протягивает венок к умирающим сыновьям у ее ног, эта – просто шагает нам навстречу – «и мы не вполне понимаем, что означает сей жест»[42]. Тем не менее среди своих русских «сестер» пискарёвская «Родина-мать» выглядит самой человечной, что отчасти объясняется личностью ее автора, о котором Васильев-младший вспоминает так: «Говорил он басом, не особо выбирая выражения, беспрестанно курил “Беломор” и, очевидно, не был трезвенником, носил рубашку с галстуком, брюки и берет. Звали его все Васей. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Вася – замечательный скульптор Вера Исаева»[43].

У статуи «Родина-мать». 1960-е

➧«Самым сильным впечатлением от осмотра этой местности, – вспоминали авторы, – была необычайная широта, необъятный простор»[44]. Их они и сохранили, сделав главной метафорой безмерности горя. Огромное небо – а под ним полмиллиона ленинградцев, ставших «просто землей и травой». А все остальные элементы – очень небольшие по размеру: и скромные надгробные камни, вмурованные в поребрик, и сдержанный рисунок ограды. Бронзовые вазоны установили только в 1976 году – и они хорошо оттенили такой же скупой рисунок входных пропилеев. Павильоны эти решены в неоклассическом духе, что логично, учитывая время начала работы над мемориалом – хотя и продолжают царапать своей потрясающей схожестью с архитектурой Шпеера и Пьячентини. Это сходство – «скорее парадокс, чем преступление», формулирует Саблин, предъявляя к входной группе другую претензию: тут «не хватает такой естественной для царства мертвых детали как врат, четко отделяющих его от внешнего мира»[45]. Это действительно редкий случай, но и за ним видится метафора: смерть живет в этом городе на особых правах; ничто «петербуржское» нельзя понять вне смертности, пишет питерский философ Михаил Уваров, здесь все замешано на антитезе жизни и смерти, причем, образ смерти чаще всего преобладает[46]. «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня», – копия знаменитого дневника Тани Савичевой хранится в музее в одном из входных павильонов.

Мемориал в процессе строительства. 1960

➧А напротив них, с другой стороны шоссе – являя собою неожиданный контраст – стоял в 60-е годы абсолютно прозрачный павильон цветов. При этом при оформлении собственно кладбища, и даже парковой зоны вокруг него, «авторы преднамеренно избегали включать в посадки цветы, – комментирует рецензент вторую часть проекта, – ландшафтная композиция проспекта должна отличаться строгой торжественностью, благородной сдержанностью красок»[47]. Деревья же, тщательно подобранные и грамотно остриженные, наоборот, стали важной частью ансамбля: «Четыре рябины перед пропилеями, роща лип у входа, полукружие берез, охватывающее памятник, серебристые ели на небольших террасах с тыльной стороны стелы, два плакучих вяза, стоящие порознь на верхней площадке…»[48]

➧Столь же важной частью целого стала музыка, непрерывно звучащая над кладбищем 7-я («Ленинградская») симфония Шостаковича. И надо сказать, такого мощного гезамткунстверка советская архитектура еще не знала. Авторы, конечно, честно ссылались на Марсово поле – и сближает их не только режущая и такая точная несомасштабность пространства и его оформления, но еще и роль слов. Строчки Ольги Берггольц были при этом написаны в соответствии с заданными размерами – вплоть до количества букв в строке! «Нет, я вовсе не думала, что именно я должна дать этой стене голос, – вспоминала Берггольц. – Но ведь кто-то должен был дать ей это – слова и голос. И кроме того, была такая ненастная ленинградская осень, и казалось мне, что времени уже не осталось»[49].

➧Замерев в 1949 году, на волне «ленинградского дела», работа по созданию мемориала возобновилась только в 1955-м, а 9 мая 1960 года мемориал был открыт.

Пискарёвское кладбище

И остается по сей день самым честным и чистым архитектурным высказыванием о блокаде, невзирая на то, сколько уже «было сказано о парадоксальной ситуации существования двух параллельных историй блокады – официальной, с гранитом, позолотой и пустотой памятников, и частной, домашней, с молчанием наших близких, с невозможностью не доедать, выбрасывать хлеб и при этом с невозможностью, громадной сложностью в поиске нужных слов, чтобы сказать, что такое был этот хлеб»[50].

4. 124-й КВАРТАЛ 1957–1960

АРХИТЕКТОРЫ Е. ЛЕВИНСОН, Д. ГОЛЬДГОР, А. ШПРИЦ, К. ЕМЕЛЬЯНОВ

КВАРТАЛ МЕЖДУ УЛИЦАМИ СЕДОВА, БАБУШКИНА, ШЕЛГУНОВА И БУЛЬВАРОМ КРАСНЫХ ЗОРЬ

ПРОЛЕТАРСКАЯ

Самый концептуальный квартал хрущёвской эпохи, в котором все было правильно придумано, но все равно ничего не получилось

Павильон «Цветы» у входа на кладбище. 1973 Герой «Пушкинского дома» «во всю жизнь ни разу не покидал старого города» и «знал об окраинных районах понаслышке»[51]. А попав туда, сильно изумился. «Подворотни не было, как не было и улицы – все был один большой двор, по которому метался, свиваясь в сухие злые смерчики, ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло, в каком-то смысле ему было некуда дуть – и он дул всюду»[52]. Коренным петербуржцам переселение в новые районы наносит мощную травму, которую сегодня мы бы определили как «утрату идентичности». Это не только отдаление от родных мест, но и разрыв с городской традицией жизни, которую определяли улицы, дворы, подворотни. Хотя именно этим подворотням и дворам-колодцам – серым, сырым, больным – и противопоставляются новые районы. Архитекторы искренне рассчитывают, что скудость нового жилища восполнит пространство вокруг него – огромное, осмысленное и озелененное. Оно несет воздух и свет, а значит, здоровье и свободу. «Окраины тем больше мне по душе, что они дают ощущение простора, – вспоминает свою ленинградскую юность Бродский. – Вдруг я понял, что окраина – это начало мира, а не его конец. Это конец привычного мира, но это начало непривычного мира, который, конечно, гораздо больше, огромней, да?»[53]

➧На самом деле процесс замены двора кварталом начался не при Хрущёве и даже не в 1920-е годы. Первым образцом новой типологии стал Гаванский городок – квартал малогабаритных квартир, построенный в 1904–1906 году Николаем Дмитриевым. Три дома для семейных и два для холостяков имели в первых этажах магазин и ясли, столовую и библиотеку, учебные классы и амбулаторию. Новизна была как в планировке квартир (минимум коридоров и общие кухни в холостяцких домах), так и самого квартала, где впервые в Питере отступают от периметральной застройки, дополняя ее элементами строчной. Внешний облик домов чрезвычайно обаятелен: белые ленты лопаток и тяг прошивают кирпичные стены, к фронтонам цепляются резные кронштейны. И так – не только снаружи, но и во дворах: здесь вообще впервые «снято противопоставление парадного уличного фронта и внутриквартальной территории»[54].

Общий вид 124-го квартала со стороны улицы Седова

➧Тем не менее здесь все-таки темновато и тесновато (земля еще стоит денег), и только в жилмассивах 1920–1930-х сделан следующий шаг: «архитекторы впервые смогли уйти от затесненной капиталистической брандмауэрной застройки в пользу свободно стоящих на просторной озелененной территории отдельных домов. Городские жилые дома стали отдельными объемами, а не фасадами в ровной линии сплошной застройки»[55]. Но в середине 1930-х снова все меняется: застройка кварталов становится замкнутой, появляются угловые дома, внутриквартальное пространство начинают членить на мелкие дворы, а детсады размещать в первых этажах. В результате при той же плотности застройки ее «санитарно-гигиенические качества ухудшились»[56]. Сопоставляя в 1959 году кварталы конструктивистские и сталинские, Юлий Шасс делает выбор в пользу первых еще очень осторожно: «Нетрудно заметить, что более ранняя застройка кварталов проводилась нередко на более высоком уровне, чем последующая»[57].

А в качестве первого (и пока единственного) достойного современного примера приводит 124-й квартал Щемиловки, где «застройка ведется уже не безразлично (по периметру), как это было в кварталах № 122 и 123[2], а с учетом назначения ограничивающих улиц, их ориентации и характера самой застройки»[58].

Н. Дмитриев, В. Фёдоров.

Гаванский городок. 1904–1906

➧В тех первых двух кварталах – еще добротные дома 506-й серии, а планировка их, особенно 122-го, по-прежнему очень сталинская: он замкнут периметральной застройкой (г-образные дома по углам), строго симметричен, украшен фонтанами со скульптурой. Но тут в город приезжает Хрущёв, 22 мая 1957 года на совещании работников сельского хозяйства обещает догнать США, на следующий день осматривает новые кварталы Щемиловки и понимает, что такими темпами только по мясу и молоку, но никак не по жилью. И весной 1958-го приняты новые СНиПы – и 124-й квартал строят в соответствии с ними, ставя здесь самые дешевые дома – серию ОД, питерскую версию «лагутенковских» 5-этажек. Именно это и заставляет авторов квартала искать иные пути, чтобы компенсировать «о дивный новый быт».

➧Главным общим принципом становится максимальное разнообразие, а первым из путей – планировка квартала, которую авторы называют «свободной» – разумея, что она не периметральная и не строчная. На самом деле здесь собраны все ее возможные типы: и периметральная, и строчная, и линейная. При этом она все же достаточно геометрична, а дома разных серий сгруппированы, потому что строить нужно поточно-скоростным методом. Тем не менее именно 124-й квартал можно считать местом рождения свободной планировки, которая переживет в 1960-е бурный взлет. Потом, правда, разочаруются и в ней, скорбя уже «о классических традициях, о том, что “свободное” расположение зданий оборачивается неупорядоченностью, разваливает композицию, вносит хаотичность во внутриквартальные пространства»[59].

➧Но это будет сказано 20 лет спустя, на волне уже постмодернистского возвращения к классике. А тогда только-только отринули сталинскую парадность, и авторы 124-го проблему видят в том, что кварталы со свободной планировкой «не могут органически войти в общий пейзаж города. Они живут как бы сами по себе и практически превращаются в систему проходных или непроходных внутренних улиц»[60]. Поэтому зодчие старательно связывают квартал с городом, делая все его четыре стороны абсолютно разными – в соответствии с тем, куда они выходят. Улица Седова становится главной магистралью района, параллельная ей улица Бабушкина носит парковый характер (выходя к парку «Куракина Дача» и реке); вдоль улицы Шелгунова идет линия электропередач, а бульвар Красных Зорь должен в перспективе превратиться в Южный Обводный канал. Поэтому вдоль канала/ бульвара дома встают «покоем» (четыре – торцом, а два – фронтом, фланкируя первые); к противоположной улице, где ЛЭП, наоборот, под углом; улица Бабушкина просматривается с Невы, поэтому тут крупные объемы в семь этажей (серия Э-558, продвинутая версия 507-й); а строчную застройку улицы Седова с ее пятиэтажками серии ОД разрывают «точки» башен.

➧Этот нехитрый ход («точка – тире – точка») именно здесь был придуман впервые, чтобы найти себе в Питере широчайшее применение. Новоизмайловский проспект[14], Свердловская набережная[26], проспект Героев – все новые магистрали города будут компоноваться именно так. Но во всех этих случаях роль «точек» сыграют уже по-настоящему высокие башни по оригинальным проектам.

Н. Хрущёв осматривает строящиеся кварталы Щемиловки. 23 мая 1957

124-й квартал Щемиловки.

Генеральный план

Здесь же за вертикаль отвечают скромные восьмиэтажки серии «Г», которые прекрасны только в эскизах Натальи Захарьиной. В жизни же они явно низковаты, да и в разреженном пространстве улицы теряются. И даже проигрывают соседям – пятиэтажкам серии ОД, «более крупным по объему с большими оконными проемами». Так пишет Александр Васильев, приводя в качестве примера застройку Краснопутиловской улицы, где все решено в одном масштабе. Там действительно та же серия «Г», но не 8 этажей, а 6, и башни не «выбегают» к улице, как здесь, а, наоборот, отступают. При этом и пятиэтажки там – той же серии «Г», тогда как в 124-м квартале впервые попытались скомбинировать не только два типа домов, но и дома разных серий – ОД, «Г» и 507-й.

Застройка улицы Бабушкина.

1968

➧Это второй шаг к разнообразию, но авторы еще и набирают квартал из домов разной высоты: тут есть здания в 1, 2, 5, 7 и 8 этажей! Порочность одинаковой этажности стала очевидна как раз после завершения 122-го и 123-го кварталов, хотя это было ясно и раньше: в городе с плоским рельефом очень важно создавать живописный силуэт. Конечно, со временем станет видно, что разницы в один-два этажа для этого недостаточно, да и разросшиеся деревья всякую силуэтность нивелируют. Тем не менее путь был верный, как и здесь же родившаяся идея добавить контраст материалов: вставлять в разрывы строчной застройки «стекляшки» магазинов (в эскизе Захарьиной у них не только сплошь остекленный, но еще и наклонный фасад, что твоя Заха Хадид). Конечно, не только магазины, но и детский сад, ясли, котельная, прачечная, гаражи – причем, строится все это из тех же самых панелей, но главное, что одновременно. Потому что в будущем именно это станет главным бедствием: темпы строительства инфраструктуры будут катастрофически отставать от темпов домостроения.

Н. Захарьина. Эскиз застройки улицы Седова

➧Сама же идея их параллельного строительства появляется еще в жилмассивах – как, впрочем, и совмещение типов планировки (Бабуринский), и вставки объектов соцкультбыта в череду жилья (Батенинский), и даже высотный акцент был в замысле Городка текстильщиков (правда, остался не воплощен). Но в жилмассивах все-таки была и архитектура. При всей бедности у каждого из них были свои фирменные архитектурные приметы. В самых ранних – арки и полуарки (Тракторная улица, Серафимовский участок), скругленные объемы и выступы стен (Бабуринский жилмассив), угловые окна и вертикальное остекление лестничных клеток (Кондратьевский), темные простенки, имитирующие ленточное остекление (везде), угловые балконы и выступы на фасадах (Городок текстильщиков). Всего этого архитекторы хрущёвской поры лишены, поэтому еще одно, за что они в отчаянии хватаются, это озеленение.

➧По этой части в 1920-е годы тоже был достойный образец – Палевский жилмассив с его дворами-скверами и почти усадебной архитектурой: арки, фронтоны, перспективы. Это был практически «город-сад» с не городской плотностью застройки и буржуйской приватностью: дома его двухэтажны и как бы спрятаны от города, почти все они обращены внутрь квартала, да еще имеют отдельный вход в каждую секцию (а иногда и в квартиру). Такого теперь позволить себе нельзя, тем не менее «квартал № 124 с самого начала был задуман авторами как квартал-парк»[61]. Пусть не город-сад, но тоже красиво. Зелень занимает здесь 70 % общей площади, а за счет свободной планировки все это выглядит не как регулярный парк (как в Палевском), а как пейзажный. Да еще и пешеходный: все гаражи отодвинуты к проезжей части, так чтобы середина оставалась безопасной. Но самое главное, что в центре парка планировался пруд с протоками, пляжем, мостиками и беседками, – и это был бы прорыв по сравнению со всеми жилмассивами и даже 123-м кварталом, где наличествующий карьер никак не был осмыслен и переустроен.

➧Увы, вода в квартал так и не пришла (не был прорыт и Южный Обводный канал), но зато в сердцевине квартала появилось то, чего нет в Черёмушках, – смысловой центр: крупное и эффектное общественное здание, школа Сергея Евдокимова[21]. У нее есть великолепная архитектура, отсылающая все к тем же 1920-м годам (школе Александра Никольского), но кое-чего и нет – забора. То есть пространство квартала не просто перетекающее, но и по-настоящему общее: предполагалось, что спортивной инфраструктурой школы будут пользоваться все жители квартала. Забора, правда, не было уже у школы в 122-м квартале (который делали те же авторы), но его роль символически выполняла замкнутая симметричная планировка, а тут все по-настоящему потекло и расплылось.

Палевский жилмассив в 1950-е годы

Макет 124-го квартала Щемиловки

➧Школу, правда, откроют лишь в 1968 году, да и башни-точки появятся лишь в 1965-м – то есть обретать законченность квартал будет долго, слишком долго. А к тому моменту, когда все наконец воплотится, ранние панельные серии морально уже устареют, и сыграть роль образцового квартал так и не сумеет.

В роли оного ленинградцы видят квартал вокруг Серебряного пруда, который «по сей день служит эталоном гармонизации архитектуры с ландшафтом – в отличие от многих случаев, когда убожество архитектуры “припудривали” зеленью. Здесь природный рельеф и живописные водоемы сохранены в неприкосновенности, а дома деликатно вкраплены в зеленый массив с минимальным для него ущербом»[62]. Район этот, созданный тщанием Логина Шретера, действительно упоителен, но там все же парк в середине (да еще изначальный, со старыми соснами), а дома – вокруг (да не какие-нибудь, а «точки Надёжина»), и вода там есть, так что это все-таки другой случай.