Алексей Покровский

Из Петербурга в Петербург. Неформальные воспоминания

«Марь Иванна,

Щи кипят,

Каша подгорела,

Дети ужинать хотят.

– А мое какое дело.»

Мы не хотели ее обидеть, да она и не обижалась. Наверное, как все управдомы и дворники, Лина Федоровна была связана с НКВД, так что собирать информацию о множестве подозрительных элементов, собравшихся в одном месте, было очень удобно. Все жильцы, за исключением одной женщины, были очень предупредительны с Линой Федоровной. Они, как я понял позже, наверное, боялись или остерегались ее.

На самом деле Лина Федоровна была совсем неплохим человеком. Когда моя мама попала в больницу, и я жил один в прачечной, которую мама приспособила под жилье, то Лина Федоровна взяла на себя заботу обо мне – по утрам я ходил к ней завтракать.

Перед войной (у сараев 2).Справа налево: Инга (на руках), Лина Федоровна (после войны управдом), ее сестра, муж Лины Федоровны (дворник, умер в блокаду)

И вот второй этаж, последняя квартира в этом доме. Там жила тихая приятная скромная женщина, работавшая, кажется, в райкоме партии, с дочерью Галей Орловой, старше меня на 2—3 года. Время от времени мы с ее дочерью общались. Помню, что у нее был велосипед, и она давала мне на нем покататься по дорожкам сада. Почти сразу после окончания школы она вышла замуж за военного и уехала с ним. Кстати, именно от нее за день до опубликования новости в печати я узнал, что снят со всех постов и арестован «английский шпион» Л.П.Берия. Ей, в свою очередь, сказала об этом мать

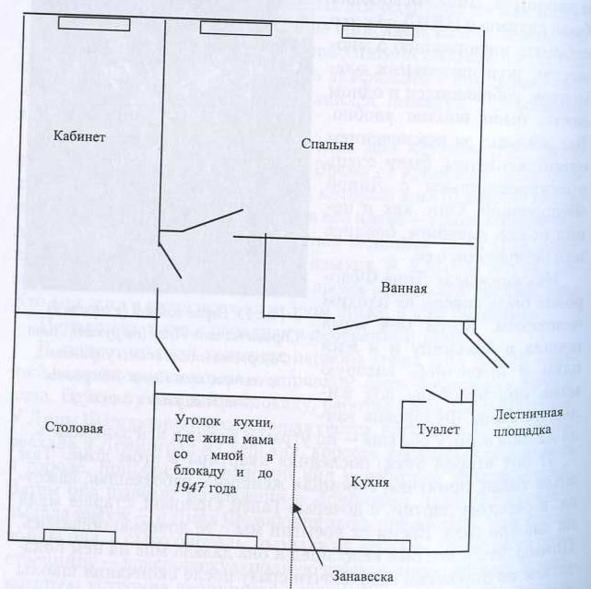

План квартиры Ливеровских

А вот любопытная деталь времени. В то время те, кто подписывался на собрания сочинений, сообщали в магазине свои паспортные данные, а также адрес. Так вот, после ареста Л.П.Берии ко всем подписчикам Энциклопедии приходили на дом какие-то люди, аккуратно вырезали из тома на букву «Б» страничку со статьей о Берии и вклеивали новую.

С деревянным домом мы разобрались, теперь переходим к каменному. Начну со второго этажа, где на одной лестничной площадке располагались входы в две квартиры – А.В.Ливеровского и С.А Рейнеке (до войны и в начале войны в этой квартире жил профессор П.И.Преображенский).

Я жил в квартире А.В.Ливеровского с 1942 по 1947 год, и П.И.Преображенского уже не застал, но упоминания о нем слышал неоднократно.

Помню, что на лестничной площадке у дверей квартиры №7 (Ливеровских) стоял старый (еще дореволюционных времен) красивый деревянный холодильник, в который должен был закладываться лед. В то время он уже не использовался, но и выкинуть его, наверное, было жалко.

Меня он всегда привлекал своим внешним видом, я любил открывать ящички для льда и другие отделения.

Главный интерес в квартире для меня представляли книги. Вдоль стен столовой располагались книжные шкафы со всеми томами энциклопедии Брокгауза и Эфрона, в кабинете вдоль стены со спальней в таких же шкафах стояли собрания сочинений Шекспира, Шиллера, Байрона большого формата с иллюстрациями, тоже издательства Брокгауза и Эфрона, а также издания классиков – Чехова, Шелера-Михайлова и других. Книжные шкафы располагались и в передней перед входом в кабинет и спальню.

Как я уже писал раньше, я любил сидеть очень тихо в кабинете Александра Васильевича и листать книги, особенно большого формата, например, «Мертвые души» с рисунками Далькевича, «Гаргантюа и Пантагрюэль» с рисунками Г. Доре, а также слушать в наушниках радио. А когда Александр Васильевич делал перерыв в делах, мы с ним беседовали на разные темы. Но такие темы, как политика, его работа во Временном правительстве, ГУЛАГ мы никогда не затрагивали.

Во второй квартире на этой лестничной площадке в то время жила Сусанна Александровна Рейнеке (1892—1977), дочь статского советника, доктора медицины, земского начальника Исполатова Александра Николаевича и Анны Алексеевны, урожденной Ильиной.

Муж Сусанны Александровны – Рейнеке Николай Николаевич, потомственный адвокат, умер от дифтерита перед войной (1938). У них было два сына – старший Воин – Нима (1920? -1940), погиб в битве под Москврй в 1942 г., младший Андрей (1932? -1938) – умер от дифтерита.

В 50-е годы прошлого столетия С. А. Рейнеке

подарила портрет А. С. Пушкина работы неизвестного художника музею «Михайловское». В 1955 г. портрет был в экспозиции, а в этом десятилетии я его там не увидел.

И вот 2022 г. я увидел в музее «Петровское» портрет А. С. Пушкина работы неизвестного художника. По моим детским впечатлениям мне кажется, что это именно тот портрет. Но, конечно, я не мог быть в этом уверен.

Поэтому я написал письмо в музей и получил такой ответ.

На электронный адрес Пушкинского Заповедника пришло письмо, в котором вы задаете вопрос о портрете А. С. Пушкина, увиденном в экспозиции дома-музея П.А. и В. П. Ганнибалов в Петровском.

Сообщаем, что в документах делопроизводства за 1953 г. хранится акт, составленный в том, что:

«30 июня с/г Гейченко С. С. были сданы в научную часть нижеперечисленные предметы, полученные в дар для музея-заповедника от гр. Рейнеке Сусанны Александровны, проживающей в гор. Ленинграде на Бармалеевой улице, дом 35/7 кв. 8.

1. Портрет А. С. Пушкина, погрудный, написанный маслом на картоне, работы неизвестного художника первой половины ХIХ в. К нему старая рама золоченого багета с овальной вставкой для портрета…

2. Вазочка фарфоровая темно-синяя с золотом, стиля ампир…»

Портрет А. С. Пушкина экспонировался в доме-музее А. С. Пушкина в Михайловском. После открытия в 1977 г. усадьбы в Петровском портрет был перемещен в экспозицию дома-музея Ганнибалов, где находится и поныне.

Вазочка фарфоровая, темно-синяя с золотом, стиля ампир, постоянно экспонируется в гостиной дома-музея Осиповых-Вульф в Тригорском.

Оба предмета переданы Заповеднику безвозмездно, с обязательством последнего отметить во всех музейных описях и инвентарях что эти вещи «переданы С. А. Рейнке в память ее сына Воина Николаевича Рейнеке, убитого в битве под Москвой в 1942 году».

С уважением,

главный хранитель музейных предметов Дарья Сергеевна Плотникова,

начальник отдела учета музейных фондов Елена Валентиновна Петрова

22 июля 2022 г.

Портрет А. С.Пушкина

(неизвестный художник)

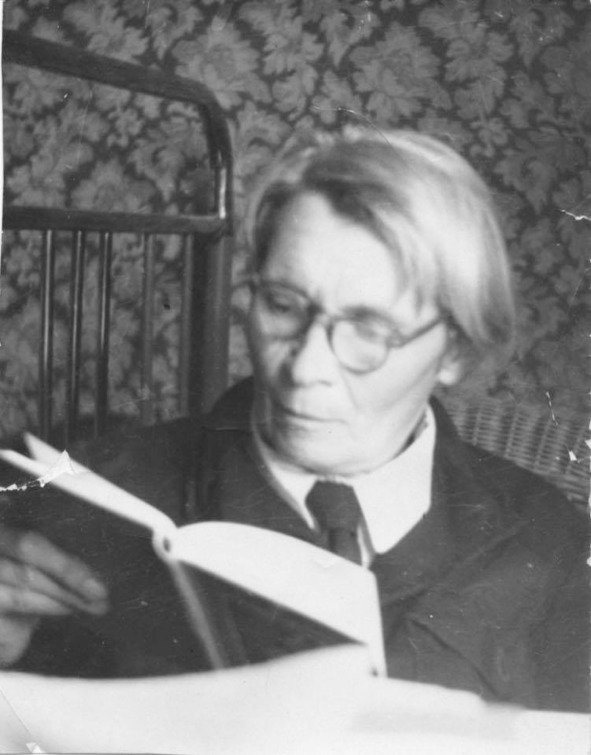

Сусанна Александровна – высокая красивая женщина. Она преподавала латинский язык в Первом медицинском институте, была грозой студентов. У нее был тяжелый характер. Практически никто не сдавал ей латинский язык с первого раза. Очень часто студенты приходили сдавать ей латынь в наш сад, и пока они дрожали в ожидании своей очереди, я разговаривал с ними.

Сусанна Александровна Рейнеке (1892—1977)

Я думаю, что своей суровостью и «жестокостью» она обязана жестокости своей судьбы. Это и отложило отпечаток на ее характер.

Несмотря на свою суровость к студентам, она часто поселяла у себя приезжих девочек-студенток.

Часто к ней приходила Мария Ефимовна Сергеенко, которая жила этажом ниже. М.Е. была профессором, зав. кафедрой латинского языка I Медицинского института и дополнительно преподавала в Университете.

Мария Ефимовна Сергеенко (1891—1987) – сгорбленная невысокая женщина, чаще всего носящая длинные штаны (не брюки) и полувоенную шинель, что в то время шокировало окружающих.

М.Е.Сергеенко (1891—1987)

М. Е. жила на первом этаже в маленькой темной двухкомнатной квартирке (окнами в сад), вместе с очень тихой компаньонкой (забыл ее имя и отчество) и злой собачонкой, которую звали Кил-Тил (в честь какого-то древнего царя).

Мы дружили. Гуляя по саду, вели долгие беседы. У нее была очень большая библиотека со старинными книгами. Я, наверное, был единственным из жильцов дома, который изредка допускался в ее квартиру и имел доступ к книгам. Часто мы обменивались книгами для чтения – я ей давал развлекательную литературу (типа А. Дюма), а М.Е давала мне читать Диккенса и толстую подробную биографию Гете, написанную Льюисом (Джордж Генри Льюис «Жизнь И. Вольфганга Гёте, СПб, издание «Русской книжной торговли», 1867) и др.

Обычно Сусанна Александровна и Мария Ефимовна старались никого не пускать в свои квартиры (даже жильцов этого дома), но меня они почему-то допускали.

В их квартирах меня привлекали большие библиотеки. Рыться в книгах я не просил, но был, наверное, единственным человеком в доме, кому они давали читать книги, зная мою щепетильность и аккуратность. Мне запомнилось, что у С.А. я брал читать детское переложение «Рыцарей Круглого Стола» с цветными иллюстрациями (дореволюционное издание), у нее же впервые увидел книгу Хемингуэя «Пятая колонна» (его у нас после войны еще не издавали).

Конечно, я читал что-то еще, но что именно – стерлось из памяти.

Мария Ефимовна жила, по сути дела, в двух квартирах: то у себя, то у Сусанны Александровны. В этой большой и мрачной квартире было много книг, старинной мебели. Однако, с Сусанной Александровной я не чувствовал себя так свободно, как с Марией Ефимовной.

Диккенс. Крошка Доррит – с автографом М.Е.Сергеенко

Помню, как-то, уезжая, она попросила меня поливать цветы. Я приходил в эту квартиру и фантазировал, будто попал в какой-то замок, и за мной следят невидимые враги. Нарочно не зажигая свет, я ощупью пробирался по квартире, вздрагивая при каждом шорохе. Потом включал свет, поливал цветы и спокойно возвращался в свою прачечную.

Когда М. Е. выходила гулять со своей собачкой Кил Тилом, я тоже присоединялся к ней. Мы прогуливались по саду и вели всякие занимательные разговоры – о литературе, истории, искусстве. Интересно, что общались мы с ней на равных, несмотря на большую разницу в возрасте.

До сих пор у меня сохранилась подаренная ею книга Диккенса «Крошка Доррит» с ее автографом

Именно Марии Ефимовне я обязан своими первыми заработками. Сперва она попросила позаниматься математикой с сыном ее шофера (у нее была машина, но она ее не водила), а потом я копировал тушью на кальке планы античных сооружений для ее книги.

В последний раз я встретил М.Е. в Лавке писателей, когда уже учился в аспирантуре. Тогда только что вышел в ее переводе двухтомник Тацита («Литературные памятники»).

– Чем занимаешься? – спросила Мария Ефимовна.

– Искусственным интеллектом, – ответил я.

– Моим бы студентам естественный интеллект, – парировала Мария Ефимовна.

(См. книгу: Сергеенко М. Е. ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ДРЕВНЕЙ ИТАЛИИ, изд-во «Наука». Москва – Ленинград, 1964).

Из аннотации. В распоряжении советского читателя имеется ряд книг, которые знакомят его с фактической историей древнего Рима, с его экономической и социальной жизнью, с крупными деятелями тех времен. Простые люди мелькают в этих книгах призрачными тенями. А между тем они, эти незаметные атланты, держали на себе все хозяйство страны, и без них Римское государство не продержалось бы и одного дня. Настоящая книга и ставит себе задачей познакомить читателя с некоторыми категориями этих простых людей, выделив их из безликой массы рабов, солдат и ремесленников.

М. Е. Сергеенко использовала собранные ею в течение многих лет эпиграфические и археологические источники. Книга написана живым, выразительным языком. Она является по существу продолжением уже известной читателю монографии М. Е. Сергеенко «Жизнь древнего Рима», вышедшей в 1964 году.

А вот, что говорил на «Радио Свобода» о М. Е. Александр Генис.

Скажем, в той области, о которой мы сегодня беседуем, блестящие труды оставила Мария Ефимовна Сергеенко. (Как рассказывал мне Парамонов, она преподавала в их университете латынь, и запомнилась ему строгой дамой в военной шинели). Вышедшие еще в 60-е годы книги Сергеенко «Ремесленники древнего Рима» и «Рабы древнего Рима» обладают как раз той добротностью, дотошностью и беспристрастием, которые привлекают любителя этого умного, но очень специфического жанра. Лишенная авантюрной остросюжетности, которой часто соблазняют биографии героев, история повседневности чужда и амбиций историософии. Историк тут предлагает факты без объяснения, он показывает «как было», но не спрашивает «почему».

А вот, что я нашел в Интернете о Марии Ефимовне Сергеенко. Это рецензия на книгу «Три встречи», (М, Православный паломник, 1997).

Книга «Три встречи» рассказывает о трех монахинях – русских подвижницах XX века: монахине Силуане (Надежде Андреевне Соболевой), М. Е. Сергиенко (инокине Марии) и О.Н.Вышеславцевой (инокине Марии). Разные судьбы, разные пути к монашеству, очень разные характеры. Но не случайно их жизнеописания объединены в одну книгу. Эти женщины принадлежат одному поколению российской дворянской интеллигенции, получили прекрасное образование – были подлинными наследницами великой русской культуры XIX в. Они жили в годы гонений на Православие и исповедывали Христа всей жизнью: подвигом молитвы и служения людям, сострадания, смирения и любви.

…Хорошо знала и любила монахиню Силуану М. Е. Сергеенко (1891—1987), о которой – II глава книги. Известный ученый-античник, автор многих книг, педагог, умный, внимательный, вдумчивый человек (это видно из ее воспоминаний и писем, приведенных в книге), с большим литературным талантом и удивительной живой душой.

Детство Марии Ефимовны прошло в Чернигове; огромное влияние оказала на нее мать – человек спокойной, крепкой веры, засвидетельствованной ежедневной жизнью», окрестные крестьяне называли ее «святой». Девочка училась в Черниговской гимназии, и здесь в 1904—05 гг. познакомилась с «революционерами»; уничижительная характеристика этих людей, «невежественных и деятельных, тупых и энергичных», приводится в ее воспоминаниях (с.125—129). Детское увлечение (а в «детские» революционные кружки входили дети 12—13 лет) помогли впоследствии Марии Ефимовне правильно отнестись к страшным событиям, происходившим в России.

С 1910 по 1916 гг. М.Е. училась в Петрограде на Бестужевских курсах у прекрасных ученых и педагогов: у М.И.Ростовцева, Ф.Ф.Зелинского, А.В.Карташева, С.В.Меликовой и др. Потом недолго преподавала в сельской школе Черниговской губернии, где от своего начальника Василия Михайловича Зайца, учителя Божьей милостью, она запомнила «урок, для историка основной: надо любить прошлое, ибо только любовь в силах вернуть к жизни то, что умерло много веков назад: настоящий историк – воскреситель, чудотворец» (с.132).

С 1918 по 1929 гг., М.Е. преподавала в Саратовском университете. Об этом – строки ее воспоминаний (с.136—147) с поразительно емкой и меткой характеристикой своих коллег-ученых. На 1—2 страницах сказано все главное о человеке, перед нами встают, как живые, П.Г.Любомиров и С.Н.Чернов – прекрасные историки и достойнейшие люди; так же живо и метко описаны и другие, менее достойные коллеги – из песни слова не выкинешь, а перо М.Е. бывало подчас и горьким, и ироничным.

Есть в воспоминаниях Марии Ефимовны и очень страшные записи: о ленинградской блокаде (с.151—167). «В зиму 1941/42 г. жители Ленинграда держали экзамен на человеческое достоинство и экзаменовались у голода. Экзаменатор оказался беспощаден, а ученики оказались плохо подготовленными». «Человеческое, оказывается, наведено очень тонким слоем на человеке…» Мы не раз читали о голоде, холоде, бомбежках и смерти в блокадном Ленинграде; но М.Е. с особой болью и горечью пишет о потере человеческих качеств: жалости, сострадания, любви, достоинства. Мысль об этом качестве – человеческого достоинства – красной нитью проходит через все воспоминания и письма М.Е.

Письма М. Е. Сергеенко, приведенные в книге (с.168—183), согреты любовью и тонким юмором, вниманием и живым интересом к людям, к животным, к красоте Божьего мира.

Рядом с квартирой М.Е.Сергеенко, в трехкомнатной квартире на первом этаже, жили две дружных семьи – профессор физик Юрий Петрович Маслаковец (1899—1967), его жена художник Ирина Владимировна Вальтер, сестра Юрия Петровича пианистка Алла Петровна Маслаковец (1905—1986) и ее муж инженер Василий Васильевич Григорьев.

Алла Петровна Маслаковец (1905—1986)

Алла Петровна Маслаковец с Ингой перед прачечной

Это были замечательные люди – веселые, хлебосольные. У них был очень большой круг знакомых – ученые, писатели, художники, музыканты. Часто приезжали гости: пианистка Мария Юдина, писатель Иван Ефремов, академик А.Ф Иоффе и многие другие.

Иногда у Ирины Владимировны жила ее мама – Люция Густавовна (ее предки были шведами). Она выходила в сад, садилась на скамейку. Я присоединялся к ней, и она рассказывала мне о своей жизни.

Сейчас я уже ничего из ее рассказов не помню, за исключением одной истории. Когда за Люцией Густавовной ухаживал ее будущий муж, у них впервые появилось новшество – телефон. Ее жених любил ей звонить и петь по телефону «Santa Lucia».

Ирина Владимировна была художник, и писала она, в основном, природу и животных.

Юрий Петрович заведовал лабораторией в институте полупроводников им. А. Ф. Иоффе. Вот что писал академик Ж.И.Алферов:

«В 1938 году два молодых аспиранта Абрама Фёдоровича Иоффе – Юрий Петрович Маслаковец и Борис Тимофеевич Коломиец сделали серно-таллиевый фотоэлемент с коэффициентом полезного действия 1 процент. Это был мировой рекорд коэффициента полезного действия преобразования солнечной энергии в то время. И это подвигло А. Ф. Иоффе предложить использовать крыши жилищ, зданий для покрытия их такими фотоэлементами и для использования их для получения энергии.

Перед войной в лаборатории института полупроводников им. А. Ф. Иоффе. Ю. П. Маслаковец сидит вторым слева, П.А.Траубе стоит вторым слева.

«Осенью 1941 г. лабораторией (Б. М. Вул, Г. М. Коваленко) были начаты также работы по изысканию путей борьбы с обледенением самолетов, проводившиеся совместно с Институтом летных исследований (Н. С. Егоров, И. И. Шулейко и П. И. Макаров) и Физико-техническим институтом Академии наук СССР (Ю. П. Маслаковец и Б. Т. Коломиец). Был сконструирован электротермический противообледенитель, в котором в качестве нагревательного элемента использовалась металлизированная бумага. Весной 1942 г. были проведены летные испытания. Впоследствии метод металлизации бумаги был широко применен в производстве бумажных электрических конденсаторов.

Во время войны термоэлектрогенераторы, разработанные под руководством Ю.П.Маслаковца, использовались для питания партизанских радиостанций, а после войны они выпускались серийно и применялись для питания радиоприемников в сельской местности. «В 1953 г. по инициативе академиков А.Ф.Иоффе и П.И.Лукирского в на кафедре «Техническая электроника» радиотехнического факультета Ленинградского политехнического института впервые в СССР была организована подготовка инженеров-исследователей по специализации «Физика полупроводников».

Организатором и руководителем специализации был профессор Ю.П.Маслаковец, … автор работ по теории р-n перехода, создатель первого в мире (1941 г.) полупроводникового термогенератора».

В последний раз я встречался с Юрием Петровичем за год до его смерти. Я тогда учился в аспирантуре, и мне понадобились миниатюрные полупроводниковые датчики для измерения углов. Я пришел к Юрию Петровичу домой проконсультироваться на этот счет. Он дал мне рекомендации, к кому стоит обратиться в институте полупроводников, чем я и воспользовался.

Юрий Петрович был экспансивным веселым человеком с очень заразительным смехом и прекрасным чувством юмора, Василий Васильевич – полной его противоположностью: спокойный и немногословный.

Ю.П.Маслаковец рассказывает Инге что-то забавное.

Все в этой семье были увлечены охотой и держали охотничьих собак, которые участвовали в собачьих выставках. Я тоже любил ездить на эти выставки. Из собак мне запомнилась породистая лайка Бровко, обычная лайка Кутька, сеттер-гордон Жук.

А еще у Юрия Петровича была настоящая пушка небольшого размера, и Юрий Петрович иногда в праздники из этой пушки стрелял, что доставляло нам большое удовольствие.

Алла Петровна – доцент Консерватории, преподаватель игры на фортепиано. Она была неконцертирующим пианистом, но время от времени должна была давать концерт в Малом зале Консерватории. Помню один такой концерт. Мы с Алеком сели в одном из первых рядов. Зал был практически пустой, присутствовали только знакомые и студенты. Во время пауз между частями одного произведения мы стали бурно аплодировать и не сразу сообразили, что этого делать не следовало.

Я не знаю, где эти две семьи были во время блокады, но помню, что как только они вернулись в Ленинград, то в честь победы в войне они посадили дубок, который стоял до тех пор, пока существовал сад.

В конце 2008 года я наткнулся в Интернете на воспоминания переводчика Аркадия Григорьева о том, как он в далекие 50-е годы приезжал в Ленинград к своему дяде В.В.Григорьеву. Именно тогда я с ним и познакомился – мы много гуляли по городу, обсуждая разные темы. Время было интересное – начало оттепели. По радио С. Образцов регулярно вел передачи о французских шансонье – Иве Монтане, Франсисе Лемарке, Шарле Трене и т. п. Стали приезжать эстрадные коллективы из буржуазных стран – сестры Берри, шведские артисты. Киноактер Глеб Романов выступал с шоу (тогда это слово еще не было в ходу), во время которых он пел песни на 19 языках, переодеваясь в соответствующие костюмы и танцуя. Эдди Рознер, выйдя из заключения, собрал свой оркестр и выступал с большим успехом. На экраны вышел фильм «Возраст любви» с Лолитой Торрес. Аркадий приезжал несколько раз, и во время его приездов мы с удовольствием вели длинные беседы. Отрывок из его воспоминаний я привожу ниже.

И, наконец, в третьей квартире на этой же площадке проживал до войны близкий родственник Юрия Петровича и Аллы Петровны Петр Александрович Траубе, с женой Ириной Александровной Жданко и дочерью Ингой Траубе, которая была младше меня на год. Ирина Александровна до самой своей смерти дружила с моей мамой, несмотря на то, что они были совершенно разные люди.

Ирина Александровна реально смотрела на жизнь и все понимала очень правильно, чем мне и нравилась. До выхода на пенсию она работала в Университете лаборантом на кафедре беспозвоночных, затем, поскольку зрение у нее было чрезвычайно слабое, стала работать в мастерской для слепых и слабовидящих. Там они выполняли какую-то ручную работу. Ирине Александровне нравилось, что при этом им читали по радиосети художественную литературу.

После войны в одной из комнат этой квартиры поселились ее мать Варвара Васильевна Жданко – очень оригинальный человек, художница – и сестра Вероника Александровна Жданко с сыном Алеком, моим ровесником. Варвара Васильевна Жданко была первой женой профессора ЛИСИ Александра Александровича Жданко. Он с семьей жил в начале Чкаловского проспекта (недалеко от Б. Зелениной), часто навешал В.В. и своих дочерей, да и я почему-то бывал у него. Мне нравились макеты подъемных механизмов, которые он разрешал трогать. Помню, в то время, когда я работал над дипломным проектом, я встретил его на улице, и он попросил показать проект ему. Через несколько дней я зашел к нему и, хоть это была совершенно не его область, он с интересом выслушал меня.

Портрет А. Покровского работы В.В.Жданко

В старости у Александра Александровича стало плохо с ногами, и ходил он очень медленно. Как-то он вошел в почти пустой вагон трамвая. Тут трамвай дернулся, А.А. не удержался и сел на колени молодой женщины, причем ему было никак не встать.

Он, конечно, извинился, а женщина сказала: «Ничего, ничего» и помогла ему сесть на свободное место.

В.В.Жданко в молодости преподавала рисование сестрам Дармалатовым. Именно она заметила способности у Сарры и сказала, что она должна заниматься искусством. Сарра Лебедева (Дармалатова) стала в дальнейшем известным скульптором. Как-то она приезжала из Москвы навестить В.В.Жданко.

Лебедева Сарра Дмитриевна [11 (23).12.1892, Петербург, – 7.3. 1967, Москва], советский скульптор-портретист. Член-корреспондент АХ СССР (1958), заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). В 1910—1915 училась в мастерских М. Д. Бернштейна, Л. В. Шервуда и В. В. Кузнецова. Участвовала в реализации плана монументальной пропаганды. С 1926 член общества русских скульпторов. Работала главным образом для бронзы. Испытав в раннем творчестве воздействие импрессионизма, черты которого сохраняются и в её зрелой манере, пройдя через увлечение кубизмом, Л. с начала 1920-х гг. стремится соединить художественные открытия этих течений с последовательно реалистическими принципами изображения (портреты: Ф. Э. Дзержинского, 1925, Музей Революции СССР, Москва; А. Д. Цюрупы, 1927, Русский музей, Ленинград). Работам 1920-1930-х гг. присущи острый психологизм, выявление пластической специфики индивидуального облика модели и живописно-динамичная трактовка материала, сохраняющая этюдную непосредственность (портреты: В. П. Чкалова, 1936, С. М. Михоэлса, 1939, – оба в Третьяковской галерее). В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 и последующие годы Л. пополняет портретную галерею современников (портреты: А. Т. Твардовского, 1943, Третьяковская галерея; В. Е. Татлина, 1943—1944, Русский музей; Б. Л. Пастернака, известняк, 1961—1963, Третьяковская галерея). Л. создавала также серии портретных статуэток, фигурок для фарфора и фаянса, этюдов обнажённой натуры, делала опыты в области монументальной пластики и декоративно-прикладного искусства.

Отступление об автомобилях. У А.В.Ливеровского не было машины, поэтому он часто ездил на такси. После войны в качестве такси использовались маленькие немецкие опели, было их тогда немного, поэтому шоферы хорошо знали маленького генерала (А.В., будучи заместителем директора ЛИИЖТа, подобно многим директорам и заместителям директоров предприятий, был военным и носил военную форму). Я любил после того, как А.В. вызывал такси, выскочить на улицу и, завидев автомобиль, бежать домой и сообщать А.В. об этом.

У М.Е.Сергеенко была машина и шофер, однако иногда и она пользовалась услугами такси. Надо отметить, что М.Е. одевалась очень странно. Она всегда носила темную одежду, любила ходить в штанах типа шаровар, заправленных в ботинки. Вообще, ее внешний вид был очень непрезентабельный, но она не обращала на это внимания.

Помню, как-то за ней подъехало вызванное ею такси, но, когда М.Е. собралась сесть в машину, шофер не захотел ее пускать, сказав, что такси вызвал профессор Сергеенко, а вышедшая женщина ничем профессора не напоминает.

У Ю.П.Маслаковца и В.В.Григорьева тоже были автомобили. Василий Васильевич все делал с машиной сам – и чинил, и водил, а вот Юрий Петрович машиной заниматься не любил, он предпочитал на ней только ездить, возился же с машиной его шофер. Событием в жизни Юрия Петровича стала покупка автомобиля «Москвич». Юрий Петрович своим ходом гнал его из Москвы. В Ленинграде его ожидала торжественная встреча. Мы с Алеком стояли на углу Геслеровского и Бармалеевой. Как только показалась машина, мы побежали по Бармалеевой улице, влезли в окно квартиры Юрия Петровича и сообщили встречающим о приближении машины. Все подбежали к воротам на Бармалееву, открыли их, и автомобиль под громкие аплодисменты въехал во двор.

И, наконец, на первом этаже в конце дома жила скромная женщина Вера Петровна Цинзерлинг, жена одного из врачей большой медицинской семьи Цинзерлингов. Позже в квартиру на втором этаже поселились какие-то еще Цинзерлинги. А пока там жил актер Н.Н.Гапанюк с женой. В последнее время он работал в акимовском театре комедии. Причем играл он только роли «кушать подано». Я с ним немного общался, и всегда удивлялся, как можно было заниматься такой деятельностью.

Теперь остается рассказать и о своей жизни. В квартире Ливеровских мы с мамой жили до 1947 года. Мама очень не хотела их стеснять, и вот ей в голову пришла идея. В саду располагалась одноэтажная деревянная прачечная. Одна ее половина представляла собой пустую запущенную комнату с круглой печью, вторую половину занимало помещение для стирки, в котором находился котел для кипячения белья и большие раковины для полоскания. Вода в котле нагревалась дровами, торфом или углями. Когда вода закипала, пар клубами выходил через дверь.

План прачечной

А.В.Ливеровский всячески отговаривал маму от переезда в пустую комнату прачечной, заверял, что жить там вредно – дощатый пол положен прямо на землю (без подвала), в окна дует, тепло не держится, сырость. Но мама настаивала на своем. Заняла деньги, стала заниматься ремонтом. Однако грянула денежная реформа 1947 года, и занятые деньги обесценились, поэтому ремонт так и остался незавершенным. А деньги частями отдавали еще несколько месяцев.

Итак, мы переехали и жили в прачечной с 1947 по 1958 год, пока мама с большим трудом не добилась получения комнаты 15 кв. м. у Черной речки в двухкомнатной квартире с соседями-алкоголиками. Но это уже другая история.

Несмотря на неблагоприятные физические условия, жить в прачечной мне нравилось. По сути дела, мы жили как бы за городом, на природе. Правда, с лета приходилось беспокоиться о дровах. На их

П.П.Маслаковец на фоне прачечной. Довоенная фотография

получение выдавались талоны. Нужно было ехать на дровяной склад, выбирать дрова, заказывать транспорт. Затем дрова надо было распилить, расколоть и перенести в сарайчик, который располагался рядом с домом.

Пока я был помладше, мы нанимали рабочих заниматься пилкой и колкой дров, потом уже этим стал заниматься я. Иногда, в качестве развлечения, мне помогали мои школьные товарищи. Зимними вечерами приятно было сидеть перед горячей печкой и читать книгу, а иногда и наблюдать, как в гости приходила мышка, вставала на задние лапки и тоже грелась у печи.

Поскольку в самой прачечной была очень хорошая акустика, я любил петь там во весь голос – в основном арии из опер и итальянские песни. Когда голос стал ломаться, я запросто пел басом арию Сусанина.

В первое время у нас не было никакой информации о том, что происходит в мире, а мне так хотелось слушать радио. В те годы ленинградское радио было очень интересным – было много литературных и музыкальных передач, трансляций спектаклей, концертов и даже фонограмм советских кинофильмов. И тогда я собрал простенький детекторный приемник и стал слушать радиопередачи через наушники. Позже мы купили самый дешевый маленький ламповый приемник АРЗ-49, работавший на средних и длинных волнах. Теперь я мог слушать уже несколько радиостанций. Чтобы не мешать маме, я пристроил к приемнику наушники и ночью слушал на волне 375 м ленинградскую радиостанцию, которая в это время транслировала передачи за рубеж (наверное, в Финляндию), и часто передавала джазовую музыку, не рекомендуемую для граждан СССР.

Е.А.Поковская и А. Покровский на фоне прачечной (вдали наш сарайчик)

В коридоре у окна у нас была оборудована «кухня» – стол, на котором стояла керосинка и электрическая плитка. Здесь готовилась пища. Мыться и мыть посуду приходилось в прачечной – зимой вода там была ледяная и температура в помещении почти такая же, как и на улице. Мыться мы ходили в баню на Разночинной, иногда на Карповку. Я не любил общие залы с шайками, предпочитал душевые кабины.