Алексей Покровский

Из Петербурга в Петербург. Неформальные воспоминания

Меня радовала мысль, что я покинула свою комнату в опрятном состоянии. Все белье, одежда были оставлены чистыми. Только бы преодолеть расстояние.

Из детского сада мне передавали, что Алёша спокоен, никогда не плачет, сыт. Но в бессонные ночи я чувствовала, что мой маленький мальчик также не спит, мучается от голода и плачет втихомолку.

Через несколько дней, воспользовавшись темнотой и тем, что вся моя верхняя одежда была на мне (я не снимала ее целый месяц), после ужина тайком я поплелась в детский сад. Расположение больницы я хорошо знала. Впереди длинные, темные, холодные часы вечера и ночи, успею вернуться.

Увидев, как за один месяц мой мальчик из жизнерадостного, веселого, живого, превратился в неестественно сосредоточенного, непохожего на себя маленького, бледного, тихого человечка с серьезным строгим остановившимся взглядом, я решила снова отдавать ему свой паёк, но уже оставляя себе чуть-чуть.

Я спросила у Алешеньки, плачет ли он.

– Да, ночью, когда никто не слышит. Очень хочется кушать, а добавки не прошу – ведь врач все взял, дают сколько могут.

Тайком стала уходить каждый день в детский сад и носить сохранённое за день питание. Вскоре я вышла из больницы и взяла Алёшу из детского сада.

Отрывочные воспоминания

Вот два отрывочных воспоминания, которые остались у меня от того времени.

Первое воспоминание – приятное: мы с мамой идем по Литейному, и на пересечении с ул. Белинского я впервые увидел книжный развал, что очень было необычно после блокадных дней. А поскольку я с детства обожал книги, то стал с удовольствием в них рыться. Чего там только не было. Мне кажется, что именно там я купил довоенную книжку с повестью К. Чуковского «Солнечная», которая сохранилась у меня до сих пор.

Второе воспоминание – неприятное: я пошел в булочную выкупать по карточкам хлеб. Карточки были зажаты у меня в кулаке. Подойдя к булочной, я увидел, что карточек нет – я их выронил по дороге. Я стал ходить туда-сюда, пытаясь их найти, но, конечно, безрезультатно. Я не помню, было ли это начало месяца или конец, но это означало, что до конца месяца мы с мамой остаемся без хлеба.

Со слезами на глазах я вернулся домой. Мама, естественно, меня не ругала. «Пережили блокаду, переживем и этот месяц», – сказала она.

Меня надо было отдавать в школу, ведь в 1945 г. мне было уже 8 лет. Не помню, почему меня мама отдала в школу на Песочной ул. (там сейчас институт гриппа). Мне одному было сравнительно далеко идти туда от Бармалеевой ул., а водить меня и встречать было некому, поэтому я ходил один.

Однако, в первом классе я проучился совсем недолго. То ли в конце сентября, то ли в начале октября в хорошее теплое солнечное утро недалеко от школы ко мне с ножом пристали старшие мальчишки и потребовали денег, которых у меня не было. Я очень испугался, не пошел в школу и вернулся домой. На этом обучение в первом классе у меня и закончилось.

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Тут в нашей жизни произошел еще один поворот. Мама перевелась на работу начальником метеостанции в Сейвясте (это точно сотый километр по нижнему шоссе в сторону Выборга). В то время въезд туда был только по пропускам.

Метеостанция располагалась на холме, метрах в пятистах от Финского залива и представляла собой два маленьких деревянных домика – один собственно метеостанция, другой для персонала. Рядом располагалась площадка с аппаратурой (анемометры Фукса, как мне запомнилось, и др.), показания с которой нужно было снимать каждые два часа и передавать по телефону в Ленинград.

Метрах в 200—300 за метеостанцией начинался густой лес с ягодами и грибами. В одном километре вдоль берега в сторону Ленинграда располагалась небольшая морская часть, в одном километре в сторону Выборга – пограничники и малюсенький поселок.

Мама работала там начальником станции с середины 1945 г. по октябрь 1946 г. Вначале у мамы была одна помощница – наблюдатель. Но потом случилась обычная, для бюрократии ситуация – «подпоручик Киже наоборот».

С одной стороны, с мамы требовали каждые два часа передавать метеосведения, с другой стороны, станцию ликвидировали и перестали платить зарплату. Помощница, естественно, сразу уехала.

У мамы же никто не принимал оборудование и требовали наблюдений. Мама настолько была сознательна и наивна, что почти год работала бесплатно, а потом еще некоторое время добивалась, чтобы ей оплатили ее работу, но, конечно, ничего не добилась. Ей говорили, что в нашей стране человек не может работать бесплатно и, несмотря на наличие документального подтверждения – записи ежедневно передаваемых метеонаблюдений, все было напрасно.

Надо было, конечно, все бросить и уехать, но мама не могла этого сделать.

Как мы жили, я не представляю. Летом, помню, мы питались грибами, поджаренными на «сковородном жиру», как говорила мама, т.е. без масла. После этого я лет 15 не мог брать грибы в рот. Собирали ягоды, мама варила суп из какой-то растительности. Что ели зимой, я не помню. В поселке была какая-то маленькая лавка, но ведь денег-то не было.

Хоть я был уже большой (9 лет), я не замечал всех этих трудностей – мне было раздолье. Мама не могла далеко отлучаться от станции, поэтому я был предоставлен сам себе. Я ходил в лес, на залив, к морякам, пограничникам и в «народ». У нас было с собой немного книг, и я ходил в поселок и по своему почину собирал там детей и читал им книги. Помню, зимой, в пургу я возвращался из поселка домой и потерял свою любимую книгу – стихи обэриута Александра Введенского. Несколько раз я прошел один километр туда и обратно и, конечно, книгу не нашел. Сейчас я удивляюсь, как я не заблудился – сильный снег сразу же заметал следы.

Поскольку бесплатно работать мама больше не могла, осенью 1946 г. она закрыла метеостанцию, и мы поехали «за правдой» в Таллинн (кажется, мама заняла денег на эту поездку), где тогда находилось управление ГМС КБФ, к которому относилась метеостанция Сейвясте. Забегая вперед, скажу, что все попытки добиться справедливости в течение 1946—47 г., естественно, ни к чему не привели.

Зато я поездку в Таллинн запомнил очень хорошо. Мы остановились у пожилой интеллигентной эстонки (не знаю, кто маме ее порекомендовал), она отнеслась к нам очень хорошо. Поскольку она не знала ни единого слова по-русски, общались мы с ней при помощи словаря. Жила она в центре города в старинном доме на первом этаже. На прощанье она подарила единственную у нее книгу, напечатанную по-русски. Это был сборник рассказов беллетриста начала ХХ века Лугового «Добей его» с прекрасными иллюстрациями А.В.Маковского. Эта книга с дарственной надписью на эстонском языке сохранилась у меня до сих пор. Поскольку посещение управления занимало не все время, мы с удовольствием гуляли по Таллинну.

Я сейчас с ужасом вспоминаю, как мама купила эстонское масло, и я ел его без хлеба ложками.

На этом закончилась у мамы работа метеорологом, работа, которая ей очень нравилась.

Вернувшись в Ленинград, мама продолжала добиваться «правды», и временно работала на разных работах. Я помню только одну такую работу – токарем и затем табельщицей в цеху какого-то завода.

Мы продолжали жить на кухне у Ливеровских, а в апреле 1947 г. мама перешла работать в Военно-Медицинскую Академию лаборантом-гистологом, где она и проработала вплоть до 1958 г.

Надо было устраивать меня в школу. Пошли в ближайшую (№55), но директор ни в какую не хотел брать меня в 3-й класс, поскольку до этого я не учился. Тогда мама пошла прямо к учительнице Зое Михайловне Митрофановой, которая убедившись, что я и читаю, и считаю, взяла меня безо всяких документов и просто написала мою фамилию в журнал. После этого в школе сменилось множество директоров, и, естественно, забылось, как я попал в эту школу. Я проучился там до 10 класса, и в характеристике было написано, что я учился в этой школе 10 лет.

Шли 50-е годы, Сталин был еще жив. Я знал про репрессии. При мне шла борьба с космополитизмом, вейсманизмом-морганизмом. Некоторые ученые биологи-генетики, жившие в кооперативе на Геслеровском были высланы в Петрозаводск. Но у меня тогда были свои проблемы, и я на этом не заострял своего внимания.

Помню, что на строительстве и восстановлении домов работало много пленных немцев, мы – мальчишки – бегали смотреть на них. Глядя на них, я никак не мог представить их в виде жестоких врагов. Внешне это были обычные люди, которые молча работали, поглядывая на нас. К этим конкретным людям я не испытывал никакой вражды, хотя я, конечно, не понимал, что это было просто «пушечное мясо».

Сразу после войны распространился слух, что на Дворцовой площади публично будут вешать немцев. Не знаю, правда это была или нет. Мальчишки звали меня пойти посмотреть, но я отказался.

Помню и ленинградскую ярмарку, которую припомнили руководителям города, когда разгорелось «ленинградское дело». Тогда мне нравилось находиться в толпе, смотреть концерты на открытых эстрадах.

Очень любил я ходить на народные гулянья в ЦПК и О, которые происходили летом в выходные дни. То ли это детское восприятие, но мне казалось, что народ и организаторы искренне веселились, не было пьянства и разборок, как это происходит сейчас во время праздников ВДВ и тому подобных.

Пора было вступать в пионеры, я этого искренне хотел (прозрел я позже). Нужна была белая рубашка, а ее у меня не было. Тогда М. В. Ливеровская достала из своих закромов случайно сохранившийся белый китель писателя-инженера Гарина-Михайловского («Детство Темы», «Инженеры»), и мама перешила его на меня. Этот китель и заменил мне белую рубашку.

И еще об одежде. Недавно я прочел воспоминания одного профессора (моего ровесника), который писал о своей ненависти к коротким штанишкам. Это было и у меня. Моя мама почему-то не любила брюки и одевала меня либо в короткие штанишки на лямочках, либо в шаровары. Я был сравнительно высок для своего возраста, и на улицах меня мальчишки дразнили за короткие штаны.

А что я мог сделать!?

Именно поэтому я не любил шорты, и свои первые шорты я одел, когда мне перевалило за 60 лет.

Счастливая жизнь в трущобе

Итак, мы опять живем на кухне у Ливеровских, я хожу в школу, расположенную недалеко от дома, мама работает в Военно-Медицинской Академии. Мама не хотела обременять больше Ливеровских. Всякие хождения по государственным учреждениям с целью получить хоть какое-нибудь жилье не приводили ни к чему (см. пьесу Сухово-Кобылина «Дело»).

Как я уже говорил, дом кооператива научных работников, где мы жили располагался в большом зеленом саду. На территории этого сада была прачечная. Это – деревянный домик, стоящий прямо на земле (без подвала). Он состоял из предбанника, туалета и двух помещений – собственно прачечной и пустой захламленной комнаты примерно 10 кв. м.

И вот у мамы возникла мысль приспособить комнату, соседнюю с прачечной, для жилья. И Ливеровские, и управдом отговаривали маму, говоря, что жить в таких условиях, да еще с 10-летним ребенком, невозможно. Но мама уже приняла решение и хотела его довести до конца.

В этой прачечной мы прожили 11 лет – с 1947 по 1958 год.

Но об этом я расскажу дальше.

«Счастливый» конец

И вот детство кончилось, я поступил в институт, а мы все жили там же. Я был весь в учебе, в насыщенной институтской жизни, а мама продолжала хлопотать о жилище.

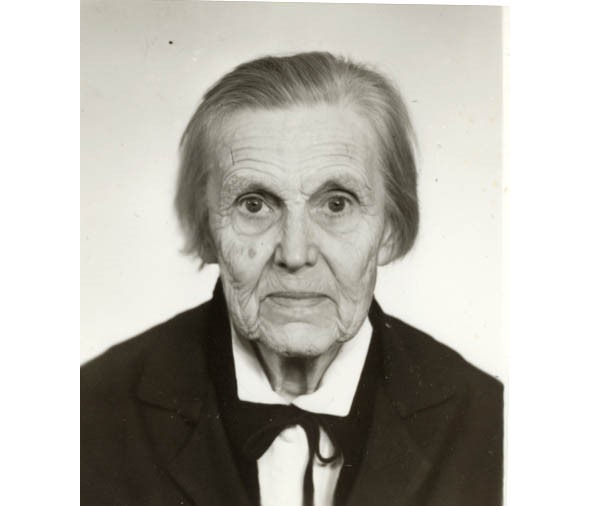

Евгения Александровна Покровская. Последняя фотография

Тут она совершила еще одну ошибку. Уже было известно, что весь этот участок и два дома будут снесены, и на этом месте НИИ «Океанприбор» построит новый корпус. Прожив столько лет в прачечной, конечно, нужно было подождать один-два года.

Через некоторое время все жильцы получили квартиры рядом в доме на ул. Вс. Вишневского.

Но мама поторопилась, и государство нас, наконец, облагодетельствовало – нам дали комнату 15 кв. м. в коммунальной квартире с семьей рабочих-алкоголиков (муж, неработающая жена—баптистка и сын, только что вернувшийся из армии и скоро женившийся). Это произошло в 1958 г.

С одной стороны, было здорово жить в квартире с кухней, с газовой плитой, ванной, горячей водой (см. стихотворение В. Маяковского «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру).

Но соседство было ужасное, несмотря на то, что по отношению к нам вражды у них не было. Вскоре спился и умер глава семьи, затем парализовало сына Владимира, который был вынужден прыгать по квартире на стуле, после его смерти парализовало и его мать. За ней стали ухаживать баптисты для того, чтобы она завещала им комнату. В общем, все удовольствия. Хорошо запомнилась мне смерть Владимира. Когда он умер, его бывшая жена привела дочь-подростка, чтобы та дожидалась машины, которая должна была увести труп, а сама ушла.

Я же должен был идти в Филармонию. Как сейчас помню, это был концерт Лианы Исакадзе, в котором она играла концерты А. Шнитке. Когда я вернулся домой, труп еще не увезли. Наконец, приехали санитары, и когда они извлекли труп из лохмотьев, они нашли там не раскупоренную бутылку портвейна.

В этой квартире мама прожила до самой своей смерти в 1985 г.

Работая с 16 лет, мама получила пенсию в 58 руб. (120 руб была обычная и 132 руб. повышенная). К этому времени я уже работал и сколько мог, помогал ей деньгами, но она их все равно тратила либо на меня, либо на внучку. После ухода на пенсию мама продолжала вести очень активный образ жизни. Работая смотрителем в Русском музее и Летнем дворце Петра I, познакомилась с новыми людьми. Раньше смотрителями в музеях работали бывшие балерины, актрисы и пр.

Когда мама умерла, после нее осталась эта комната, книги и громадная куча ненужных документов, справок, медалей, благодарностей, переписка с государственными органами и т. п.

Сюжет для мелодрамы

Как-то в 70-е годы мама получила малограмотное письмо от молодого человека. Он совсем маленьким был вывезен из блокадного Ленинграда, жил и воспитывался в детском доме. К тому времени он окончил ПТУ и работал на Братской ГЭС. Он хотел найти свою мать, фамилия которой была Покровская. Молодой человек написал письмо в Ленинградскую милицию, и ему дали мамин адрес. Завязалась переписка. Мама обещала попытаться ему помочь. Связалась с милицией, и начались поиски. Через несколько месяцев поиски увенчались «успехом». Успех я написал в кавычках, т.к. мать молодого человека была найдена, но она оказалась совершенно спившейся женщиной. Я помню, как мы с мамой ходили к ней – она жила в доме на Литейном рядом с Невским пр.

Тут молодой человек сообщил, что он женится. Женщина из милиции посоветовала не сообщать молодому человеку, что его мать нашлась – он встал на ноги, а нашедшаяся мать стала бы вымогать деньги и пр. В общем решили ему ничего о матери не сообщать. Потом переписка с ним прервалась.

В памяти осталось еще много случаев, о которых можно было бы написать, но пусть они войдут в другие воспоминания, если мне захочется их написать.

7 января – 7 апреля 2005 г., дополнения – 2011—2013 г.г.

Глава 2. Что НАХОДИЛОСЬ ЗА ЗАБОРОМ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ

Прошло несколько лет после написания первого раздела. За это время появились новые материалы, и я решил дополнить свои воспоминания. Кое-какие эпизоды перекликаются с тем, что я писал в первом разделе, так как я счел нецелесообразным объединять написанное в разное время.

Петербург, (Геслеровский пр. 5 (Чкаловский пр. 50)

Церковь Алексия Божия человека (Алексеевская церковь), 1906—1911 гг., арх. Г.Д.Гримм.

«Это был один из самых своеобразных храмов города. Длинная зальная церковь со звонницей на западном фасаде и высоким трехглавием над алтарной частью. Основное помещение представляло собой бесстолпный зал, перекрытый железобетонным сводом.

Алексеевская церковь (вместе со строившейся одновременно старообрядческой Знаменской церковью на Тверской ул.) стали первыми храмами Петербурга, целиком выполненными в неорусском стиле. Причем, Алексеевская – одно из самых смелых (если не авангардных) произведений этого стиля. Эстетика модерна проявилась в ее архитектуре очень откровенно. Может показаться, что перед нами отражение в самоваре или в кривом зеркале – настолько гротескны формы здания. При этом никаких прямых исторических прототипов. Холодное дыхание Севера соединилось с урбанизмом города начала ХХ века, и потому храм, с одной стороны, спорил с окружающими доходными домами, а с другой – органично их дополнял. Напротив его алтаря чуть позже был выстроен огромный доходный дом Купермана по проекту А.Л.Лишневского – тоже в модернизированной версии неорусского стиля, на стыке с северным модерном. Так сложился замечательный ансамбль, который просуществовал совсем недолго.

Церковь Алексия Божия человека

В 1880 г. на участке №35, на углу Геслеровского переулка, по проекту архитектора И. Н. Иориса осуществлено строительство четырех каменных построек Дома милосердия. Он предназначался «для приучения к труду впавших в порок несовершеннолетних девушек и взрослых, изъявивших желание исправиться». В марте 1895 г. открылся приют для несовершеннолетних, рассчитанный на 50 девочек в возрасте от 10 до 18 лет. В нем было 10 комнат, домовая церковь, прачечная. Воспитанницы приюта получали религиозно-нравственное воспитание. Они стирали белье, готовили пищу, занимались огородничеством, всем тем, чтобы «из них получилась хорошая прислуга или хозяйка в сельском быту». Это был единственный приют в России подобного типа. В 1899 г. в Доме милосердия призревались 53 девочки и 42 женщины.

Угол Чкаловского (Геслеровского) пр. и Бармалеевой ул. (современная фотография)

В 1930-е храм закрыли и обезличили перестройкой под завод. Ныне только цилиндр главного барабана напоминает о прежнем облике.»

Церковь была закрыта 10 декабря 1932 и сразу капитально перестроена под заводские помещения – здесь разместился завод «Радист» (или завод №186).

Если взглянуть на старинный план, то видно, что церковь занимала прямоугольный участок, граничивший с Бармалеевой улицей. На плане не указано, что еще находилось на этом участке, но поскольку он относился к церкви, то два двухэтажных дома и сад, которые располагались там в 30-е годы, принадлежали церкви.

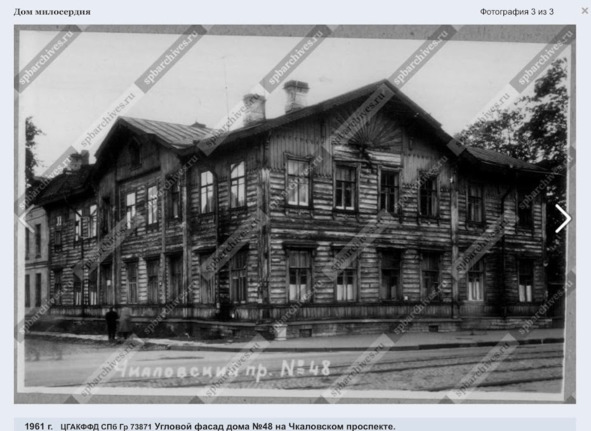

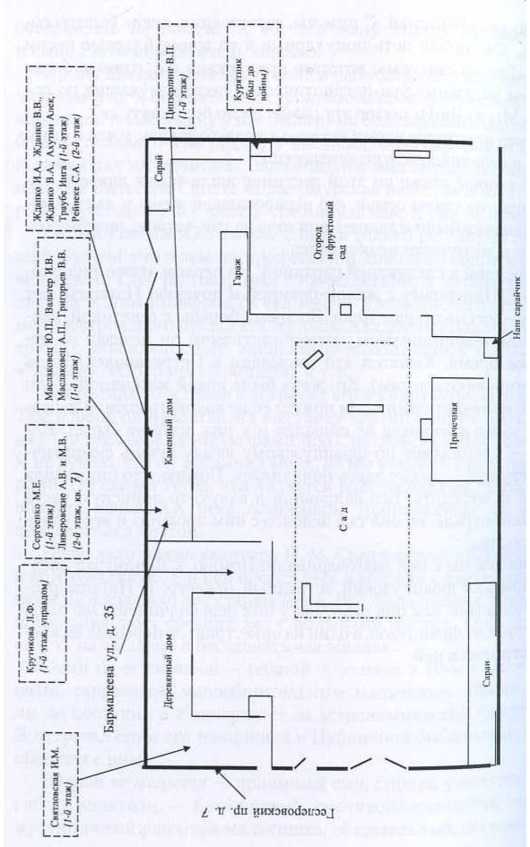

Сейчас на этом месте стоянка машин, несколько кустиков, да флигель здания ЦНИИ «Морфизприбора». А вплоть до конца 50-х годов, если бы вы шли по Геслеровскому проспекту мимо завода «Радист» (Геслеровский, 5), то вы прошли бы вдоль неприметного высокого (примерно 2.5 – 3 метра) деревянного забора с широкими воротами и узенькой калиткой, затем вдоль двухэтажного деревянного дома (Геслеровский, 7), и вышли бы на Бармалееву улицу, расположенную перпендикулярно Геслеровскому проспекту.

Деревянный дом (Геслеровский 7) и маленький кусочек каменного дома (Бармалеева 35)

Свернув по Бармалеевой улице направо, вы прошли бы вдоль углового деревянного дома, о котором я уже упоминал, а затем вдоль желтого каменного дома такой же высоты, вплотную примыкавшего к деревянному. Затем вы бы прошли вдоль высокого деревянного забора с воротами и немного дальше попали бы в нежилую зону перед рекой Карповкой.

Этот забор оставил некоторый след в моей жизни. Я с детства любил читать все, что попадалось мне на глаза. Такая привычка сохранилась у меня до сих пор – я читаю все рекламы на улицах, в транспорте и других местах. Сейчас это меня развлекает, так как я отмечаю ошибки и несуразности многих объявлений. А в раннем детстве то была практика в чтении. Так вот, на заборе висели стенды со множеством газет. Газеты мы тогда не выписывали (не хватало денег), и я читал те, что были вывешены на заборе. В детстве я бездумно доверял любому печатному слову, поэтому верил всему, что печаталось в газетах. Именно из этих газет я выудил информацию о том, что в Париже умер русский писатель Бунин (это было всего несколько слов). О Бунине я слышал, но его произведений не читал. Оттуда же узнал, что умер Кнут Гамсун. О нем я знал немного больше.

Иногда из-за забора слышались звуки духового оркестра. Это шла похоронная процессия. Гроб везли либо в телеге, запряженной лошадью, либо в грузовике с опущенными бортами. За ним шла похоронная процессия и иногда духовой оркестр. Постепенно такие процессии становились все реже и реже, пока совсем не исчезли.

Время от времени во двор приходил точильщик с точильным станком за плечами. «Точу ножи-ножницы» – раздавалось в округе. Работа для него находилась почти всегда. Потом точильщики перестали ходить по дворам, а занимались своим делом у магазинов. Исчезли они только в 70-е годы.

План участка территории (Геслеровский 7 – Бармалеева 35)

Не забывали нас нищие и цыгане. Они ходили по квартирам небольшими группами, обязательно с маленькими детьми на руках, выпрашивая хоть что-нибудь и по возможности подворовывая. Помню, кто-то дал им мешочек с сухарями, цыгане очень благодарили, а потом я видел, как этот мешочек они выкинули в помойку…

Еще одна примета времени. К нам во двор приезжала молочница из Ольгино, привозила молоко и другие молочные продукты. Иногда ей помогала ее дочь, которая уже была студенткой ЛЭТИ. Послевоенное время было голодное, у многих детей отцы не вернулись с фронта. В школе наиболее нуждающимся выдавали талоны на обувь, брюки. К одежде относились просто, время стиляг еще не настало.

Но зато были помойки и утильсырье. Один мой одноклассник очень любил книги, читал он все время – дома, на уроках. В утильсырье часто сдавали книги на вес, там он их у знакомого утильщика и брал. У меня тоже было несколько редких книг, найденных на помойке у нас в саду. К сожалению, их у меня брали почитать, да так и не вернули.

Я учился в мужской школе. Большинство учеников жило в коммуналках, несколько переростков пришли из детских колоний. Конечно, в школе хулиганили, но по теперешним понятиям хулиганство было каким-то невинным. Драки случались, но издевательств, дедовщины не было.

Забор вдоль Геслеровского проспекта и деревянный дом были настолько неказисты, что большинству людей даже и в голову не приходило открыть калитку и посмотреть, что там внутри. Но если кто-то из любопытства или по делам попадал внутрь, то удивлению его не было предела. Это был совсем другой мир.

Слева от калитки располагался деревянный дом. Каменный дом не был виден, так как его закрывал флигель деревянного. Прямо и слева – небольшая площадка, где мы, дети, играли в волейбол, штандар, лапту, чижика и другие игры. Немного в глубине, справа, когда-то был погреб-холодильник типа землянки, где во время блокады оборудовали бомбоубежище. В конце войны оно было закопано.

Далее располагался сад – от калитки открывался вид на деревья (сирень, березы, клены), кусты жасмина и клумбы с цветами. Внутри сада живописно располагались скамейки, где взрослые и дети любили проводить время за беседами. И, наконец, в торце участка находился огород и фруктовый сад с вишнями, яблонями, малиной, крыжовником. Огород представлял собой грядки, принадлежавшие жильцам каменного дома. Каждый сеял на них то, что ему нравилось.

Когда расцветала сирень, мы и кто-нибудь из взрослых срезали ветки, составляли букеты и разносили их по квартирам каменного дома.

Надо отметить, что жильцы деревянного и каменного домов практически не общались друг с другом, чувствовалось какое-то отчуждение. Попытаюсь вкратце описать жильцов этих двух домов.

Войдя во двор и пройдя несколько шагов вдоль деревянного дома, вы подходили к крыльцу, через которое можно было попасть на сравнительно широкую лестницу, ведущую в две квартиры – одна на первом, другая на втором этаже. До войны квартира на первом этаже принадлежала семье профессора Е. Е. Святловского. Он умер в 1942 году, поэтому я его совершенно не помню. А вот его жену Ирину Михайловну и сына Глеба помню очень хорошо.

Ирина Михайловна после войны работала, если мне не изменяет память, в библиотеке астрономического факультета Университета. А поскольку у нее была дома большая библиотека, то, бывая (правда, очень редко) у нее дома, я рассматривал книги и даже брал их почитать. Запомнились мне дореволюционные издания Вальтер Скотта «Ламермурская невеста» и «Антикварий». Брал ли я у нее читать что-нибудь еще, я уже не помню.

Ее сын Глеб не жил вместе с ней, а только регулярно приходил. Будучи учителем по профессии и довольно общительным человеком, Глеб разговаривал с нами, детьми, о литературе, водил нас в дом пионеров (в сад имени Дзержинского (Лопухинский), угол Каменноостровского пр. и ул. Академика Павлова) смотреть с узкопленочного аппарата революционные фильмы – «Чапаев», «Оборона Царицына» и т. п.

В середине 70-х годов я встретил его в кинотеатре «Прибой». Там в фойе он представлял выставку картин (может быть, своих). Он взял себе двойную фамилию Святловский-Добролюбов. Я не думаю, что он вспомнил меня, но мы немного с ним поговорили. Он сказал тогда, что является родственником поэта-символиста начала ХХ века Александра Добролюбова, да и сам представился поэтом.

Несколько позже квартира И.М Святловской превратилась в коммунальную, и в ней поселилась женщина с двумя мальчиками, на несколько лет старше меня. Это была полная, очень общительная дама средних лет с больными ногами. Она любила сидеть на крыльце и беседовать «за жизнь».

Один из ее сыновей – родной – учился в 10 классе, был очень серьезным, малообщительным мальчиком. После школы он поступил в Университет на астрономический факультет, я встречал его и его товарищей в Публичной библиотеке, но не общался с ним.

Второй ее мальчик – приемный сын, сирота, у которого погибли родители, – был полной противоположностью первому – типичный уличный мальчишка, общительный, веселый, довольно хулиганистый. С ним мы, естественно, очень быстро сошлись. Он любил петь популярные в то время блатные песни типа «Гоп со смыком», которые привлекали нас гораздо больше, чем натужные ура-патриотические песни, звучащие по радио («Мы за мир и песню эту// Разнесем по белу свету…»)

Через некоторое время эта семья куда-то уехала, и что с ними стало в дальнейшем, мне не известно.

На втором этаже по этой лестнице жила семья шофера, состоящая из главы семьи, его неработающей жены и двух дочерей. Девочки были младше меня года на 3 – 4, поэтому мы с ними практически не общались.

Перейдем к следующей парадной. На первом этаже в кв. 3 жил биолог Шиперович В. Я. с женой (бывшей певицей) и дочерью Наташей, лет на 5—8 старше меня. Во время борьбы с генетикой, вейсманизмом-морганизмом, космополитизмом он исчезал на некоторое время. Кажется, его высылали в Петрозаводск (часть биологов там работала). Его жена была яркой женщиной. Если мне не изменяет память, он привез ее из какой-то южной деревни. С ними я никогда не общался и у них дома не бывал. Наташа, специалист по французскому языку, очень симпатичная девушка, редко здесь появлялась. Помню, что она вышла замуж за курсанта военного училища. Его направили в какую-то воинскую часть не в Ленинграде, она там недолго с ним прожила и вернулась в Ленинград.

Изредка мы с ней разговаривали. Помню, в Ленинград впервые приехал французский эстрадный оркестр, и Наташа рассказывала мне, как она работала у них переводчицей. Она была в восторге от французов, а один из оркестрантов переехал на время гастролей к ней.

В квартире на втором этаже в той же парадной жил профессор Ботанического института И.П.Палибин. С ним я почти не общался. Помню, что он очень плохо ходил. Иногда он катал меня на своей эмке (с шофером, конечно) до Ботанического сада, а оттуда я пешком возвращался домой.

Палибин Иван Владимирович [28.3 (9.4).1872, Тбилиси, – 30.9.1949, Ленинград], советский ботаник, доктор биологических наук (1934), заслуженный деятель науки РСФСР (1946). Образование получил в Женевском университете. С 1895 работал в Петербургском ботаническом саду (позднее Ботанический институт АН СССР), где организовал сектор палеоботаники (1932). Директор Батумского ботанического сада (1916—23). Совершил экспедиции (с целью изучения флоры) в Северный Китай, в Монголию, на острова Северного Ледовитого океана (на ледоколе «Ермак»), Кавказ, в Малую Азию. Основные труды по систематике и географии древесных растений, современной флоре восточной Азии, Забайкалья, Кавказа, третичной флоре Кавказа, Казахстана, Дальнего Востока. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

«С 1911 г в сферу его научных интересов вошло изучение черноморско-кавказской флоры. В течение 1916—1923 г.г. он работал директором Батумского ботанического сада. С 1923 г. уже в ранге видного ученого он возвратился в ленинградский Ботанический сад, где работал сначала старшим хранителем, а затем заведующим Музеем Ботанического института АН СССР. Палибин провел в блокадном Ленинграде самый тяжелый период и был вывезен в Москву только в январе 1943 г. Блокада подорвала его здоровье. В июне 1945 г. его постиг удар, от последствий которого он так не оправился. Вернулся в Ленинград в 1946 г., но работать уже не смог. Похоронен в Петербурге на Шуваловском кладбище. Могила не найдена.

Именем Палибина назван мыс на одном из островов архипелага Земли Франца-Иосифа.» (В.Д.Привалов «Улицы Петроградской стороны. Дома и люди», Центрполиграф, 2013)

Самым замечательным было то, что в этой парадной находился вход в подвал, который иногда был открыт. Подвал располагался и под деревянным, и под каменным домом. Как заманчиво было прокрасться в подвал (что нам вообще-то не разрешалось) и бродить там в темноте, выдумывая разные приключения!

В квартире на втором этаже после войны недолгое время жила режиссер Неуймина с двумя детьми Леной и Борей, нашими ровесниками. Как-то для новогодней елки ей понадобились дети, изображающие кукол. На эти роли пригласили и нас.

Потом они переехали, если не ошибаюсь, на вторую линию Васильевского острова. Очень хорошо запомнилось, как нас, детей, пригласили раз к ним посмотреть диафильмы с помощью «волшебного фонаря», который сохранился, пожалуй, с довоенных времен.

После их отъезда в этой квартире жил Астанин (или Останин), кем он работал – я не знал. Время от времени к нему приходил сын, немного старше меня, который жил отдельно. После смерти Астанина в квартире жила его вдова – сравнительно молодая симпатичная интеллигентная женщина Вера Николаевна – преподаватель иностранных языков. Я в школе изучал немецкий язык, а с ней некоторое время занимался английским языком. Кто еще жил в квартирах на втором этаже, я уже не помню.

И, наконец, третья парадная в деревянном доме.

В двухкомнатной квартире первого этажа жил самый главный человек наших домов – управдом Лина Федоровна Крутикова. Ее муж, умерший в блокаду, работал здесь дворником. У Лины Федоровны была старшая сестра, которая в 30-е годы переехала в Ленинград из деревни, хорошо акклиматизировалась в городе, приобрела городской вид и работала машинисткой. Затем она вывезла из деревни в Ленинград Лину Федоровну, выдала замуж, и Лина Федоровна здесь прижилась. Уже после войны Лина Федоровна, в свою очередь, вызвала из деревни 16-летнюю родственницу, краснощекую полную добродушную девицу Маню, которую устроила дворником, а через некоторое время выдала замуж. Помню, увидев ее, мы пели: