Алексей Покровский

Из Петербурга в Петербург. Неформальные воспоминания

Интересная личная жизнь на фоне тоталитаризма

Возвращаюсь опять к воспоминаниям моей мамы. Мама любила В.П.Покровского всю жизнь, но жизнь их развела.

Сделаем экскурс в историю – среда, в которой вращался В.П.

Семья Дармалатовых – Радловых

Дармолатов Дмитрий Иванович (? – 1914) – член правления Азовско-Донского коммерческого банка;

Дармолатова Мария Николаевна (? —1942), его жена.

Радлова (Дармолатова) Анна Дмитриевна (1891 – 1949) – поэтесса, переводчица; близкая подруга мамы,

Лебедева (Дармолатова) Сарра Дмитриевна (1892 – 1967) – скульптор;

Дармолатова Вера Дмитриевна (1895? – 1919);

Мандельштам (Дармолатова) Надежда Дмитриевна (1895? – 1922).

Из воспоминаний Евгения Эмильевича Мандельштама (1898 – 1979, брата поэта Осипа Мандельштама (Опубликовано в журнале: «Новый Мир» 1995, №10).

У Дармолатовых было четыре дочери. Старшая, Анна Дмитриевна, вышла замуж за режиссера Сергея Радлова. Она была поэтом и переводчицей (особенную известность получил ее перевод «Отелло» Шекспира). Вторая дочь, Сарра Дмитриевна, видный скульптор-портретист, стала женой известного художника В. В. Лебедева, работавшего постоянно в содружестве с Маршаком. К его иллюстрациям книг этого писателя обращаются и по сей день.

Вот, что пишет Анатолий Мариенгоф в повести «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», откуда произошло имя Сарра у Сарры Лебедевой (Дармалатовой). Кстати, я видел ее в 50-е годы, это была полная, очень суровая женщина. Но общаться с ней мне не привелось.

«…Бабушка у Лебедевой донского казацкого рода, не знала грамоты и была ярой антисемиткой, а отец тонким интеллигентом. Вот он, в назидание своей мамаше, и назвал дочку Саррой. В православных святцах имеется это имя (в переводе на русский – знатная).»

Кстати, Сарра Лебедева делала контррельеф на надгробье Б. Пастернака на кладбище в Переделкино.

Наконец, сестры-близнецы Вера и Надя. Обе красивые, всегда неразлучные. В детстве они были так похожи друг на друга, что мать различала их главным образом по цвету ленточек, вплетенных им в косы.

Все сестры получили отличное домашнее образование, а в школе только держали экзамены на аттестат зрелости. Все они отлично знали языки, были очень начитанны. За долгую свою жизнь я, пожалуй, не встречал второй такой семьи. Духовность и душевность по отношению друг к другу и к людям отличала этот дом. Мария Николаевна, мать Нади, была верующей христианкой в самом высоком смысле этого слова. Терпимость и какое-то удивительное сочетание демократизма с крепкими устоями чувствовались во всем.

До революции каждый год Дмитрий Иванович увозил всю семью за границу. Франция, Италия, Австрия, Германия, Швейцария широко распахнули двери всемирных музеев, открыли девочкам замечательные творения зодчих. Красота прославленных мест Европы, быт и культура ее народов формировали вкусы и сознание сестер.

Дмитрий Иванович умер в 1914 году. Его вдова переехала на новую квартиру на Васильевском острове. Старшие дочери вышли замуж, а с матерью остались Вера и Надя. Дом Радловых на 1-й линии был хорошо известен петербургской интеллигенции: отец Сергея, Эрнест Леопольдович, которого я еще застал в живых, был крупным философом, другом Вл. Соловьева. Он много лет занимал должность директора Публичной библиотеки. У Анны и Сергея Радловых, очень популярных в среде петроградской интеллигенции, образовался своего рода литературный салон. Здесь бывали писатели, поэты, художники, ученые. Большой известностью в первые послеоктябрьские годы пользовались театральные зрелища, которые ставил Радлов у портала Фондовой биржи с участием тысяч исполнителей. Всегда был переполнен созданный им Театр народной комедии, дававший спектакли в Железном зале Народного дома. Видную роль играли Радловы и в ТЕО Наркомпроса, который возглавляла М. Ф. Андреева. Все начинания Радлова поддерживал М. Горький, у которого и Анна и Сергей часто бывали. В 30-е годы С. Радлов получил особую известность как постановщик Шекспира. Он ставил английского драматурга не только в собственном театре и в Петрограде, но также и в Москве: такие широко прославившиеся спектакли, как «Король Лир» с Михоэлсом в заглавной роли в Еврейском театре и «Отелло» в Малом театре с Остужевым.

…Но чуть ли не в первый день по прибытии в Харьков пришла из Петрограда телеграмма от Сергея Радлова о страшном несчастье: сестра Надюши, Вера, выбросилась из окна пятого этажа квартиры на Васильевском острове. Напомню, что сестры были близнецами и за всю жизнь они расстались впервые. Надя была человеком исключительного мужества и самообладания. Она просила только об одном – сделать все возможное, чтобы вернуться домой.

В семье Дармолатовых, большой и дружной, была принята удивительная сдержанность в отношениях, ничего кричащего, показного в выражении своих чувств. Мария Николаевна тяжко переживала трагическую гибель дочери. Несмотря на уже сложившееся доброжелательное принятие меня, она ни разу не говорила со мной о возможных причинах самоубийства Веры. От жены я узнал, что какого-то внешнего, большого и неожиданного толчка и не было. Тонкость духовной структуры, легкая ранимость нервной системы, неверие в будущее личной жизни – все по совокупности повлияло на Веру. Инженер Владимир Павлович Покровский, в прошлом офицер, считался ее женихом. Никто не знает, что стояло между ними, мешало осуществиться этому браку. Теперь, по прошествии полувека, думается, что для Веры травмой было и расставание с любимой сестрой Надей, наш брак с ней. Но об этом мы никогда друг с другом не говорили. Покровский после смерти Веры очень сблизился с Марией Николаевной и много лет приходил к ней, обычно с цветами, каждую неделю, и они часами сидели и беседовали в ее комнате 30.

У Владимира Покровского был брат Корнилий, тоже служивший в армии до революции офицером. Он учился с Сергеем Радловым вместе в университете, стал близким другом Сергея и его жены Анны Радловой. Эти отношения приняли сложные, уродливые формы и привели Корнилия к самоубийству.

Есть и другое мнение о самоубийстве Корнилия. Он застрелился в 1938 году из-за каких-то следственных действий НКВД, ведших к семье Радловых (на надгробном камне – эпитафия: «Любовь и честь – они смертельны»).

Итак, мама с В.П.Покровским опять оказались в Петербурге. Надо было искать место жительства. В это время как раз началось «уплотнение». Поэтому обладатели больших квартир стремились поселить к себе знакомых, общих по духу.

У мамы были слабые легкие и В.П. искал квартиру (комнату) получше – солнечную, с красивым видом. Они исходили множество квартир – были у историка, академика Е.В.Тарле, у первого выборного Президента Российской академии наук, академика А.П.Карпинского и др. Везде находились какие-то минусы (надо же, какой привередливый был В.П.).

Я, наконец, они сняли комнату по адресу ул. Халтурина (Миллионная) д. 32 кв. 25 с окнами на Зимнюю канавку.

В.П. сразу ввел маму в круг своих знакомых. Анна Радлова стала близкой подругой мамы.

АННА (1891—1949) и СЕРГЕЙ (1892—1958) РАДЛОВЫ

По материалам прессы.

Анна Радлова впервые выступила со стихами в журнале «Аполлон» в 1915 г. Ей принадлежат три стихотворных сборника: «Соты» (1918), «Корабли» (1920), «Крылатый гость» (1922). В начале двадцатых годов Радлова входила в группу эмоционалистов, возглавлявшуюся М. Кузминым, содержала в Петрограде литературный салон.

Стихи Радловой отличаются холодной пластичностью. Для поэтессы характерен интерес к мистическому сектантству, особенно ярко выраженный в пьесе в стихах «Богородицын корабль» (1922). Хлыстовская тема у Радловой органично сплавлена с античным дионисийством и одновременно проецирована на современность. Вихрь радений поэтесса сопрягает с разрушением Рима и с постигшими Россию социальными катаклизмами. Начиная с двадцатых годов, Радлова выступает и как переводчик западноевропейской поэзии. Широкую известность получили ее переводы шекспировской драматургии.

Когда началась война, популярный Молодой театр Радлова не был эвакуирован. В блокадном Ленинграде театр некоторое время еще работал. В марте 1942 по «Дороге жизни» артистов эвакуировали в Пятигорск. В марте театр начал снова работать. В августе в Пятигорск вошли немцы, театр не успели эвакуировать. В начале февраля немцы перевезли театр в Запорожье. Там состоялась премьера «Гамлета». В сентябре 1943 немцы привезли театр в Берлин. Одна часть театра во главе с Радловым оказалась на юге Франции, где они показывали для русского зрителя спектакль «Без вины виноватые» А.Н.Островского. После освобождения Франции Радловы приезжают в Париж и обращаются в Советское посольство с просьбой вернуться на родину. Они сразу же получают разрешение и вылетают в Москву. Эта была ловушка, на родине их ждал арест, обвинение в измене Родине и приговор – 10 лет заключения.

В лагере был создан музыкально-драматический театр, оригинально названный одним из начальников НКВД, «Джаз». Ставили только классику, т.к. играть произведения советских авторов заключенным не доверяли. Изможденные артисты играли не только для заключенных, сотрудников НКВД, но и для жителей Углича и Рыбинска. Многие артисты успели сыграть только несколько спектаклей, т.к. смертность была велика.

Лагерное начальство сделало некоторую поблажку Сергею и Анне Радловым – им разрешили жить вместе. У них был четырехметровый закуток, как его называли «кабинка». Там они спали, туда же к Анне приходили актеры, которых она учила правильно читать шекспировский текст.

Умерла Анна Радлова в феврале 1949 в лагере под Рыбинском на руках у Сергея.

Радлов отбыл весь срок и в 1953 он был освобожден, а в 1957 – реабилитирован. Освободившись из заключения, работал вначале в Даугавпилском, затем в Рижском театре. Умер С. Радлов в 1958 г.

Светлана Будилкова, «Хочу умереть у тебя на плече», Ярославский семейный еженедельник «Юность, №44, 25 октября 2005 г.

…23 февраля 1949 года Анна Радлова умерла в лагере. У нее случился инсульт. Муж застал жену еще живой – умерла она у него на руках. Ее похоронили в окрестностях деревни Стерлядево, Сергею при захоронении присутствовать не разрешили. На могиле поставили низенькую оградку и чугунный крест. Пластинку с надписью: «Анна Радлова – поэт и переводчик Шекспира» позже установил рыбинский поэт Николай Якушев, отбывавший срок вместе с Радловым. Умер Сергей Радлов в Риге в 1958 году, там и похоронен. После освобождения он вряд ли успел побывать на могиле жены. Место захоронения было забыто и утеряно.

Хранители времени

Этот факт взволновал ребят из рыбинской школы №15, членов клуба «Изыскатель». Они собирали материалы о поэтессе. Так случилось, что Рыбинский Дом печати получил заказ на переиздание собраний сочинений Шекспира, второй том открывала трагедия «Ричард III», в переводе Радловой. Так поэтесса снова вернулась в Рыбинск. Около 10 лет назад ученик 9-го класса Андрей Киселев сделал настоящее открытие – рядом с деревней Стерлядево, где жила его бабушка, он отыскал безымянную могилу. Только вот захоронений было несколько, да и металлическая пластина, о которой упоминалось, отсутствовала. Ребята проделали огромную работу – расчистили могилы, попытались найти фанерные таблички, которыми помечали захоронения, но все безрезультатно. Параллельно проводили опрос местных жителей, четверо из которых рассказали, что здесь похоронена «артистка Анна Радлова». Среди них была хранительница той самой могилы – Надежда Семеновна Румянцева, она помнила мужа Анны, у него в кружке занималась тогда ее племянница Устья. Он даже тайно ночевал в доме Румянцевых – под покровом темноты устанавливал ограду и крест, которые изготовлены были тоже тайно. Раз в год вплоть до собственной смерти могилу навещала пожилая вахтерша из клуба. Ребятам удалось разыскать лагерную медсестру – Софью Сергеевну Струнникову, которая присутствовала при захоронении Радловой, только вот место, к сожалению, она не помнила. Медицинскому работнику предписывалось присутствовать при погребениях, чтобы не нарушались санитарно-гигиенические нормы, потому как могилу заключенные старались выкопать неглубоко. Софья Сергеевна рассказала, что похоронили поэтессу, учитывая ее заслуги, в одежде и отдельной могиле, без гроба, одну в тот день. Хотя, как правило, в братских могилах закапывали раздетыми, а трупы копили несколько дней, чтобы все сделать за один раз.

Кто будет помнить?

После того как установили место захоронения, ребята стали ухаживать за могилой, причем уже сменилось не одно поколение членов клуба «Изыскатель», которым руководит Татьяна Руденко. Но людей не взволновало открытие ребят. Рядом сажали картошку, пасли на могилах скот, дети установили на границе захоронений деревянный крест, но его либо выбрасывали, либо крали. Создается впечатление, что никому, кроме детей и педагогов, нет дела до этой могилы. Ни городским властям, к которым обращались с просьбой установить здесь охранную зону, ни деятелям культуры, защитившим не одну диссертацию по теме «Серебряный век». Совсем недавно рыбинский искусствовед, преподаватель ЦДЮКТур Евгений Балагуров обратился в похоронную фирму «Стикс» и попросил бесплатно изготовить надгробный памятник взамен украденного два года назад того чугунного креста, который устанавливал еще Радлов. Новый памятник ребята и педагоги тащили волоком по бездорожью, водрузили на могилу, забетонировали площадку, поставили мраморную глыбу – получилось хорошо. Могилу теперь видно издалека, да и не сбросят вандалы – это надгробие. Ну а Андрей Киселев стал взрослым, отслужил в армии, работает водителем. В деревне бывает по-прежнему часто – если попросить, то он покажет вам могилу и даже доставит туда на собственном транспорте. Пробираться нужно 1,5 километра сквозь кусты и овраги. Денег за это не берет. Между тем в цивилизованных странах, в том числе и кое-где у нас, организуются паломнические экскурсии на могилы знаменитостей, но только не в Рыбинске…

Мама с детства была застенчивым, малоразговорчивым человеком. В обществе она обычно молчала и впитывала все, о чем говорилось. Поскольку ей пришлось работать с 16 лет, и она не получила высшего образования, у нее было заниженная самооценка, она считала себя неинтересным человеком. Но и В.П., и Анна Радлова уверяли ее в обратном. У Анны Радловой был как бы салон (антагоничный «салону» А. Ахматовой). Образовалась молодежная компания (литераторы, музыканты, инженеры), с которой мама и В.П. ходили на выставки, очень часто в Филармонию.

К сожалению, от этого времени остались только короткие устные воспоминания и две книги А. Радловой, подаренные маме – сборник стихов «Корабли» и роман Бальзака «Тридцатилетняя женщина» в переводе Анны.

«Ричарда III» Шекспира в ее переводе с прекрасными иллюстрациями В. Воловича я купил уже в далекие 70-е годы, когда запрет на ее имя был снят. Литературоведы считают, что ее переводы более грубые, но они намного ближе к оригиналу, чем переводы других переводчиков.

Вот, например, популярен перевод фразы Ричарда III: «Коня! Коня! Полцарства за коня!». Речь идет о жизни и смерти, а Ричард III дает только полцарства (пожалел!!!).

В переводе Анны Радловой эта фраза звучит так: «Коня! Коня! Корону за коня!», т.е. все царство.

«После чтения во МХАТе Немирович-Данченко расторг договор с А. Радловой, перевод (Гамлета) которой был сделан специально по заказу МХАТа. Обосновывая свой отказ, он писал Радловой 6 ноября 1939 года: «Я получил Ваше письмо на следующий день после моего знакомства с переводом Б.Л.Пастернака. …Ваш перевод я продолжаю считать хорошим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его.»

Из книги Е. Пастернака «Борис Пастернак. Материалы для биографии». М., «Советский писатель», 1989, с. 541.

Следует отметить, что «Гамлет» так и не был поставлен.

Из воспоминаний мамы осталось только то, что ей очень не нравился Мих. Кузьмин (особенно его взгляд), но зато она была в восторге от «патриарха» Э.Л.Радлова, к которому она ходила в Публичную библиотеку.

РАДЛОВ ЭРНЕСТ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ (1854—1928), русский историк философии, переводчик. Много лет заведовал философским отделением Петербургской публичной библиотеки. В 1917—1924 – директор библиотеки. Редактировал, вместе с Вл. Соловьевым, философский отдел в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона (был автором более ста статей по истории философии).. Преподавал философию в Училище правоведения и на Высших женских курсах. В 1920 был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Мама возобновила знакомства с подругами из Хореографического училища, которые стали балеринами и работали в Мариинском театре.

В это же время мама познакомилась с Александром Васильевичем Ливеровским, бывшим министром железнодорожного транспорта правительства А.Ф.Керенского и его женой Марией Владимировной, в девичестве Покровской (?).

ЛИВЕРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (23 августа 1867, Петербург, – 19 декабря 1951, Ленинград).

Из статьи В. Измозика «Временное правительство: люди и судьбы», «СПб ведомости», 16—17.04.93

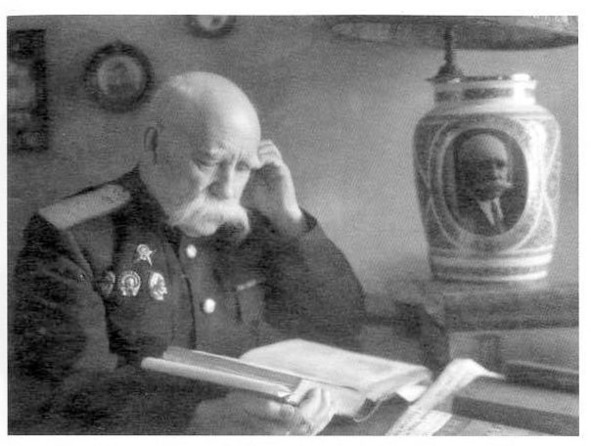

Александр Васильевич Ливеровский в своем кабинете

«…20 декабря 1951 г. газета «Вечерний Ленинград» поместила краткое сообщение о смерти старейшего профессора Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, доктора технических наук Александра Васильевича Ливеровского. Но в этих строчках, конечно, не было ничего о славной и сложной судьбе этого человека.

К 1917 г. за плечами выпускника Института путей сообщения было руководство строительством дороги вокруг Байкала, Амурского моста и Мурманской дороги. Беспартийный специалист, уже в марте 1917 г. он стал товарищем министра путей сообщения, а в сентябре – министром. В ночь с 25 на 26 октября вместе с коллегами он находился в Зимнем дворце, вел дневниковые записи. Когда группу арестованных министров вывели из дворца на площадь, часть толпы требовала самосуда…

Уже через несколько дней от имени нового правительства ему предложили сотрудничество. Арестованный так ответил комиссару Петропавловской крепости: «Я всю жизнь работал для народа, сейчас же еще не убежден, что рабочие и крестьянские массы желают того, что произошло, вот когда я пойму, что оно соответствует желаниям большинства народа, тогда я с чистой совестью буду работать с большевиками, ибо в основном все цели большевиков мне по душе и соответствуем моим давним стремлениям… Мое поколение в юности своей дало клятву бороться с самодержавием и добиваться демократической республики».

В конце года он уехал на Кавказ, в Мацесту, где имел небольшой домик. Здесь в качестве садовника, красноармейца, сторожа на маяке он провел почти пять лет. Летом 1922 г. там его разыскал Ф.Э.Дзержинский, совмещавший в это время пост председателя ОГПУ и наркома путей сообщения. Знакомы они были с начала века, когда инженер Ливеровский в Сибири помог скрыться от преследования беглому ссыльному Феликсу Дзержинскому. Нэп внушал надежды, и предложение было принято.

Александр Васильевич возвращается в Москву, а с 1924 года – в Ленинград, заведует кафедрой, консультирует строителей-путейцев, выезжает в страны Европы. В марте 1933 г. его арестовали и более полугода он провел в заключении. В марте 1934 г. последовало освобождение и вновь преподавательская и научная работа.

Естественно, что в блокадном Ленинграде создатели «Дороги жизни» не могли обойтись без консультации крупнейшего инженера путейца Александра Васильевича Ливеровского. В создание пути через Ладогу вложена частица и его знаний. Только 16 июля 1942 г. его вместе с женой, тяжело больных, эвакуировали в Москву. Напомню, что ученому было в это время 75 лет. Но через два года он вновь поднимается на кафедру своего вуза. В 1945 и 1947 годах его награждают орденами Трудового Красного Знамени и Ленина, присваивают звание генерал-директора пути и строительства III ранга…»

Жизнь более-менее наладилась. Мама ни дня не мыслила без работы. Кем она только не работала – секретарем, копировщицей, лаборантом-гистологом, метеорологом и даже (после войны) токарем и табельщицей на каком-то заводе, смотрителем в Русском музее.

Второй удар. Арест и ссылка В.П.Покровского

И вот настал 1930 г. При каких обстоятельствах арестовали В.П., дома, или на работе, я не знаю. Мне кажется, что в те годы приезжали просто на работу.

После ареста В.П., как и многие ленинградцы, мама ходила в Большой дом на Литейном, простаивала там очереди, пытаясь узнать судьбу В.П. и передать ему посылку. Наконец, она получила телеграмму.

<?/? 1930 г.>

Т е л е г р а м м а

ЗДЕСЬ

УЛ ХАЛТУРИНА 32 КВР 25

ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ

ПОКРОВСКОЙ ЖИРЯКОВОЙ

ЗАВТРА ДЕВЯТОГО ЧИСЛА ДЕСЯТЬ УТРА СВИДАНИЕ ПРИХОДИ ВМЕСТЕ АННОЙ ПРИНЕСИ ЧЕМОДАН ДОРОЖНЫЕ ВЕЩИ МЫЛО ПОКРОВСКИЙ

А еще через некоторое время пришла вторая телеграмма.

<?/? 1930 г.>

Т е л е г р а м м а

ЛНГ

УЛ ХАЛТУРИНА 32 КВР 25

ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ

ПОКРОВСКОЙ ЖИРЯКОВОЙ

ВПОЛНЕ ЗДОРОВ ПОДРОБНОСТИ ПИШУ ПИСЬМОМ МОЙ АДРЕС УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРДЫНСКИЙ РАЙОН ВЫЖАЙКА ПЕРВОЕ ОТД ВИШЕРСКОГО ИСПРАВТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ ЖДУ ТВОИ ПИСЬМА

ПОКРОВСКИЙ

Как видно из дальнейших писем, В.П. «повезло» – он работал по специальности. Не будучи нытиком, в письмах он не жаловался на жизнь – о тяжелом быте можно судить только между строк. Работал он на строительстве Березниковского химкомбината.

<9.01.1931>

От з/к 6-ой роты Покровского В. П.

Дорогая Женя,

как нарочно, перед письмом порезал палец, поэтому напишу крупно короткое письмо. Живу по-прежнему, должность «прораб» Санит.-Технич. Отдела. Дела и беготни все прибавляется. Но не теряю надежды наладить работу отдела так, чтобы не опуститься <?>. Главная трудность работы состоит в том, <что> в связи с налаживанием новой фабрики часто возникают нестандартные и в то же время срочные работы. Здесь выделяется хлор, – надо останавливать делаемую работу и спешно устраивать вытяжную вентиляцию; там получается слишком густое известковое молочко, – откладываем текущие дела и подтягиваем водопровод. Пока я служил в проектном бюро, у меня были, как Ты помнишь, длинные и довольно спокойные вечера. Теперь у меня вечера короткие, да и вечерами иногда занимаюсь. Иногда бывают аварийные работы, тогда приходится и ночью не спать. Но зато у меня положение самостоятельное и способы работать разнообразные, – то сидеть в конторе и считать, то спешно вести пять телефонных разговоров подряд; то распоряжаться, то смотреть на работу и быстро выдумывать изменения и улучшения.

Здоров я по-прежнему вполне. Плохо, что из-за занятости уже три недели не занимаюсь английским языком. Но номер американского журнала со статьей о водопроводах в условиях вечной мерзлоты Ты мне все-таки пошли. Кроме того, попроси Алекс. Васильевича <по-видимому, Ливеровского> достать материал о вечной мерзлоте, – распределение температур по глубине и по временам года, толщину слоя, строительные приемы и прочее. Вместо гидравлики Детта другую <книгу> мне не покупай, у меня есть хорошая.

Я очень мало знаю про наших. Попроси Анну <Радлову> писать мне часто открытки. Я получил от нее ее письмо и две открытки. И получил две посылки, одну с пальто, другую с костюмом. Поблагодари ее за это и за деньги. Я напишу Анне 25-го числа. Потом, почему Ты так упорно не пишешь про Михайловских. Это нехорошо. Пойми, что я не имею другого способа узнать про них. Я спрашиваю в каждом письме, а Ты не отвечаешь и причину не хочешь объяснить.

Целую Тебя.

Ловдий

По-видимому, у мамы не было средств продолжать снимать комнату, где она жила с В.П.Покровским, были долги, и надо было искать другое место жительства. Я привожу здесь некоторые письма, чтобы показать, насколько сильна была воля у интеллигенции, как она не сдавалась под гнетом обстоятельств (и в то же время это не люди типа Ивана Денисовича – Солженицына).

<6.06.1931>

От заключенного Покровского В. П. 39-ой роты

Дорогая Женя, я приехал в место назначения. Мой адрес – Уральская обл., Чердынский район, Выжайское <?>, 1-е отделение Вишерского Исправительного Трудового лагеря ОГПУ, заключенному Влад. Павл. Покр.

Лагерь в хорошем сухом месте, рядом две реки, Вишера и Выжайка. Я вполне здоров и чувствую себя хорошо. Работа на открытом воздухе. Я очень этим доволен. С некоторым удивлением узнал, что я еще не старый. Доказательство этому то, что из нашей компании человек в 60 только два или три сильнее меня и только один выносливее. На докторском осмотре меня признали вполне здоровым.

У меня довольно много просьб. Во-первых, мне нужны новые очки. Очки для дальнозоркого стекла +3,0 <нрзб>, расстояние между зрачками 61 или 62 миллиметра. Закажи на Просп. 25 Октября, угол Караванной, оптик Трусевич или Лежан, я не помню хорошо.

Во-вторых, мне бы нужно иметь чайник для кипятку. Постарайся, пожалуйста, послать, и лучше не маленький, конечно, металлический.

С большими сапогами не торопись, т.к. сейчас сухо и, кроме того, здесь выдают ботинки рабочего типа.

Штаны, пожалуйста, пошли, а пальто без моего письма не высылай.

Из мелочей мне нужно:

1) зубную щетку с футляром, по возможности, 2) мыла (если нетрудно доставать, лучше всего хозяйственное в белых кусках, марка «60%»), 3) мыльницу металлическую, 4) почтовой бумаги и конвертов, 5) химический карандаш.

Из еды я прошу чеснок, сахарный песок и шпиг, если легко купить.

Кажется, ничего не забыл. Теперь еще важное дело. Я очень дорожу моими таблицами для водопроводных расчетов. Нужно собрать следующие: 1) на белой бумаге таблица расчета для водопроводных труб по формуле Гангилье-Куттера – 1 экземпляр, 2) на синьках таблицы для расчета водопроводных труб по форм. Дарси-Базена – 2 экз., 3) на синьках таблицы для расчета канализационных труб по формуле Гангилье-Куттера – комплект, связанный в трубочку. Если не все они дома, пускай мой сослуживец, Павел Александрович Сперанский соберет их среди моих бумаг на заводе. И пускай он соберет мои оставшиеся на заводе книги. Часть книг наверняка осталась на заводе, а таблицы, даже если и все дома, попроси его проверить, он это сделает лучше, чем Ты (Кроме того, на заводе остались штаны из прозодежды, вот подходящая вещь, чтобы прислать сюда). Но ни книги, ни таблицы без моего письма не посылай.

Меня беспокоят твои долги. Удалось ли достать комнату на солнце. Потом дрова, потом, как Ты устроишься с обедом?

Ты мне пиши почаще и лучше всего открытки. Я буду писать регулярно раз в месяц. Телеграммы буду посылать в случае экстренных просьб (Кстати, забыл попросить тройной одеколон, борную, марганцовку и вату). Посылки сюда не ограничены, поэтому, если все, что я попросил, удастся собрать одновременно … <нрзб> … можно послать две посылки сразу.

Если Ты едешь на изыскания, обдумай хорошенько, не придется ли задержаться там до зимы и взвесь все это. Главное, почаще пиши обо всем. Пока всего хорошего.

Целую крепко, Ловдий.

Один раз мама съездила в лагерь к В.П., а в 1932 г. его перевели работать в шарашку в Москву, а еще года через полтора его освободили.

<23.03.1932>

Дорогая Женя,

я в Москве, работаю на заводе. Адрес для писем – Москва 40, Почтовый ящик 31, тов. Селезневу для инж. В.П.Покровского.

Свидания можно иметь три раза в месяц ближайшим родственникам. Очередной день 30-го марта от 1 – 3 дня. Адрес для свиданий – Ленинградское шоссе, остановка трамвая у Петровского парка, завод N 39.

Я здоров, жить удобно в общежитии. Пишите мне почаще про себя. Пожалуйста, начни посылать мне книги. Прежде всего гидравлику Самуса, водопроводы Бринкгауза, расчет <нрзб> струй Лобачева и спринклерные сооружения Лужицкого.

Про следующие напишу.

Пока всего хорошего, целуй наших.

Целую, Ловдий

Еще одно письмо.

18.05.1932

Дорогая Женя, как поживаешь?

Я живу по-прежнему. Спасибо за присланное белье. У меня были Корнилий, а потом Анна <Радлова>. Когда будут возвращаться обратно, приблизительно в середине июня, хотели опять зайти.

Что ты думаешь про лето? Меня беспокоит твоя невозможная комната. Нельзя ли переменить? Это дело важное. И вообще пора Типик начинать тебе заботиться о себе и толстеть. Напиши мне про свои делишки.

Целую. Ловдий

26 августа 1932 г. его освободили и оставили работать в Москве. И, наконец, вот одно из последних сохранившихся писем.

1.02.1934

Дорогая Женя,

я очень хорошо помню свое обещание, к большому сожалению исполнение все задерживается. Очередные деньги у меня плоховатые, особенно сейчас, т.к. переезжаю в пустую комнату и пришлось покупать матрас, табуретки, стол и керосинку. Те же деньги, которые я рассчитывал выслать в январе все задерживаются, как только получу их, моментально вышлю Тебе.

Но т. к. Ты, по-видимому, уже не можешь ждать, вот что хочу посоветовать. Анна много раз с завистью вспоминала желтое сюзане и говорила, что если бы Ты решила его продавать, то она охотно купила бы его. Т.к. это сюзане все равно не доставляет Тебе никакого удовольствия, лежа на складе ломбарда, а масло или новые чулки Тебе удовольствие доставят, я бы советовал Тебе позвонить Анне и сказать, что Ты хочешь продать ей. Конечно, жалко немного, но, если Ты все равно уже давно им не пользуешься, не так жалко, как, когда снимаешь вещи со стены.

Я совершенно здоров, переезжаю в комнату на солнечную сторону, словом твой сон не соответствует истинному положению вещей. Поздравляю с поступлением в ВИЭМ <Всесоюзный институт экспериментальной медицины> и желаю, чтобы работа там понравилась. Общая обстановка и люди там, я думаю, должны, во всяком случае, понравиться. 1-я категория и месячный отпуск уже неплохо для начала.

Всего хорошего.

Вл. Покровский

Москва, Мал.-Пионерская 40 кв. 2

Фраза «Меня беспокоит твоя невозможная комната» относится к комнате, в которой я родился в 1937 г. и жил до 1942 г. К сожалению, к этому времени мама и В.П. разошлись, мама осталась жить в Ленинграде, он в Москве. Я точно не знаю, когда его освободили, арестовывали ли еще. С мамой он виделся один раз после войны. Мама спросила его, не возражает ли он, что я (не его сын) ношу его фамилию. Он, конечно, не возражал, а мне эта фамилия очень нравится.

Возвращаемся к комнате. Комната – это узкий пенал (примерно 10 кв. м.) в очень большой коммунальной квартире на последнем этаже дома на углу Б. Морской ул. и Кирпичного пер. (ул. Б. Морская д. 13/3 кв. 20). Комната располагалась в конце длинного коридора перед огромной кухней с дровяной плитой и множеством столов, всегда наполненной шумом примусов и чадом от керосинок.