Алексей Покровский

Из Петербурга в Петербург. Неформальные воспоминания

Предвоенные годы

Настал 1934 год. Моя бабушка собралась поехать в Калифорнию (США) к родственникам (Вадецким), очень уж ее приглашали. С 1934 г. по 1937 г. мама работала в ВИЭМе в лаборатории проф. В.Г.Гаршина (о В. Г. Гаршине можно прочитать в воспоминаниях Л. Чуковской об А. Ахматовой). А поскольку зарплата была очень маленькой, мама с 1935 г. по 1938 г. работала по совместительству еще и в I Медицинском институте им. И. П. Павлова.

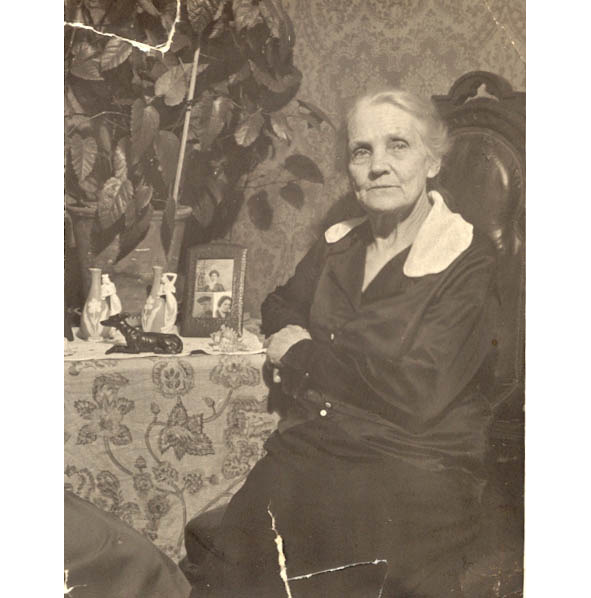

Евдокия Ивановна Жирякова в предвоенные годы

1 декабря 1934 г. произошло убийство Кирова, ни о какой поездке в США нечего было и думать. А мама чудом избежала ареста, когда в Петербурге после убийства Кирова начались массовые аресты, в основном, интеллигенции.

Мама упала и получила сотрясение мозга. Она очень ревностно относилась к работе и не хотела сидеть дома ни одного лишнего дня. Однако, В.Г.Гаршин категорически запретил ей приходить на работу. Тем самым он спас ее от ареста – практически все сотрудники лаборатории были арестованы и высланы. Большинство из них так и не вернулось в Ленинград, умерли в лагере. Окружение мамы опустело.

В 1937 г. родился я. Моим отцом был М.Б.Ариэль (1902—1950), доктор медицинских наук, патологоанатом.

«В годы войны он работал в блокадном Ленинграде, часто выезжал на передовую, а после создания Волховского фронта стал главным патологоанатомом, где бок о бок работал с такими выдающимися врачами, как хирург А. А. Вишневский, терапевт Н. С. Молчанов. Итоги этого периода работы были представлены в капитальном труде советских военных врачей „Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне“.» (Из Википедии).

Моя мама не была за ним замужем, и я видел его только два раза один раз в начале войны (совершенно не помню) и второй раз, когда он вернулся с войны. Вот отрывок из воспоминаний о нем его сотрудницы О.И.Базан.

«М.Б.Ариэль был человеком высокой культуры. Будучи крупным ученым и практиком, он отличался неуемной энергией, некоторой экспансивностью, быстро воспринимал и буквально молниеносно реагировал на события. Человек открытый и прямой, уважаемый и любимый всеми, легко вступал в контакт и охотно передавал свои знания коллегам.»

Говорят, что он был остроумным веселым человеком. В его доме всегда было много людей, родственников. Жил он в коммунальной квартире на ул. Маяковского. Умер сравнительно молодым в возрасте 48 лет.

Алеша Покровский перед войной

Итак, мы с мамой живем на Кирпичном переулке. Об этом времени у меня сохранились отрывочные воспоминания. Помню нашу узкую комнату, помню очень длинный коридор, в котором я играю с соседскими детьми-латышами. В какой-то момент все эти дети исчезают. Тогда я не понимал, что их вместе с родителями арестовали. Об этом я уже упоминал.

Помню большой деревянный телефон, висящий у входной двери. Маму вижу редко, т.к. она работает на двух работах – денег, как всегда, очень мало. Со мной находится бабушка.

Сохранились летние воспоминания. Мама наняла мне няню, которая живет прямо напротив Ботанического сада. Там мы гуляем, потом идем к няне домой, где я ем и днем сплю. Потом меня забирает мама, и мы едем домой. Лето я проводил в городе, т.к. снимать дачу у нас не было возможностей.

Как говорит мама, я был разумным ребенком. Помню, жаркий летний день. Мы сидим на спуске в Неву у Адмиралтейства. Мама делает вид, что читает, а я бегаю по самой последней ступеньке у воды. Какие-то женщины возмущаются.

Иногда ходим в гости к маминой сестре на ул. Римского-Корсакова.

О финской войне я помню немного. В памяти осталось воспоминание, как я с мамой и бабушкой провожали маминого брата Александра на войну. На Финляндском вокзале очень много людей, я сижу на руках у мамы и машу рукой. Брат Александр на войне был смертельно ранен, и мы с мамой приходили к нему в госпиталь. Помню, что я раненым читал стихи и один из военных подарил мне книжку «Маугли», написав, что она «От дяди в углу». Потом я подарил эту книжку в детский дом. А жаль, надо было подарить другую книгу, а эту оставить на память.

На этом закончилось мое безоблачное детство. Наступил 1941 г., мне 4 года.

Третий удар. Война и блокада Ленинграда

Я прекрасно помню день объявления войны. Но об этом лучше скажет моя мама.

«Ясный июньский день, теплый ветерок. Сижу на песчаной полосе около Петропавловской крепости напротив Зимнего Дворца и наблюдаю за своим резвящимся четырехлетним Алешенькой.

Взгляд, отрываясь иногда от оживленного личика ребенка, рассеянно скользит по окружающему.

И вот, еще не осознав, что происходит, замечаю, что царившая здесь только что безмятежность заменяется какой-то настороженностью, люди к чему-то прислушиваются, встают с мест, в глазах тревога.

Внимательно прислушиваюсь к голосу репродуктора.

Мгновенно исчезает мое лениво-спокойное состояние. Говорит Молотов – война.

Б. Пушкарская ул. д.14. (современная фотография)

Мама отдала меня в детский сад, расположенный в двухэтажном деревянном доме на Б. Пушкарской ул. д.14. Кажется, в конце августа 1941 г. вышел приказ эвакуировать детский сад. Я не помню, как нас погрузили в поезд и повезли.

Мама вовремя спохватилась и поняла, что может потерять меня навсегда. Она помчалась за эшелоном, нашла меня уже в Боровичах, и оттуда мы вернулись в Ленинград.

Начались бомбежки города. Мы с бабушкой во время тревоги спускаемся в бомбоубежище. Когда мама дома, мы никуда не идем. Мама – фаталистка, она считает, что никакой разницы нет, погибнем ли мы в своей квартире, или нас засыплет в бомбоубежище. В какой-то момент первой зимы умерла бабушка. Обстоятельств смерти я не помню. Где она похоронена неизвестно.

Зима, транспорт не ходит. Меня оставлять дома не с кем, поэтому каждый день мы с мамой идем пешком (зимой я на санках) с Кирпичного пер. в I Медицинский институт на Петроградскую сторону. Идем несколько часов, во время налета никуда не прячемся, продолжаем идти. Останавливают патрули, но маме удается их убедить не заставлять нас прятаться в бомбоубежищах.

Падают бомбы, на глазах рушатся дома, но мне не страшно. Мы с мамой идем вперед, и она спокойно рассказывает мне сочиненные на ходу волшебные сказки.

Голод я не помню. Крохи пищи мама отдавала мне. Кажется, уже в конце блокады я говорил: «Вот кончится война и можно будет купить целую буханку хлеба». Но я точно знаю, что мы не ели кошек (в начале войны они еще были), ботинок и пр. Была какая-то дурында, летом суп из травы и что-то подобное.

Вот опять из воспоминаний мамы.

Маленькие дети осажденного Ленинграда, которые не могли еще проявить себя всенародно, были необыкновенными, потому что жили, росли рядом с нами, неся на себе общий гнет.

Спросишь, бывало, пятилетнего сына:

– Почему ты никогда ничего не попросишь?

А ребенок отвечает:

– Зачем просить? Сама дала бы, если бы было. Ведь знаю, что ничего нет.

И отдаешь то, единственное, что было – свой голодный паек и свою ласку.

Плетемся с работы домой. В моменты обстрела города, рученка в моей руке дрогнет. Даже в темноте чувствую глубокий серьезный взгляд. Говорю:

– Это наши. В нас не попадут. Милый голосок отвечает:

– Да я и не боюсь, когда ты со мной. Продолжай, пожалуйста, сказку.

Да, непременно, сказку – отвлечь ребенка, сократить расстояние нашего пути.

– Зарево на небе…

И полилась сказка, уводя в безмятежный мир чудес, прочь от действительности – мук голова, холода, грохота орудий, разрушений.

Мороз. Сугробы. Ноги повинуются лишь воле, сил нет. А по пути необходимо собрать щепки в висящий на плече мешок.

В сказку и эти щепки становились чудесными: они должны были доставить нам большую радость.

И ожидание этой радости бодрило ребенка. И он шел, говоря, что все плохое кончается, а хорошее начинается.

Маме все труднее было добираться со мной до работы, у нее началась цинга, распухли ноги.

Тогда Ливеровские предложили нам переселиться к ним.

Я долго не знал, как мама познакомилась с Ливеровскими, но благодаря интернету это белое пятно заполнилось.

С. Шмелев, живущий в Оксфорде, наткнулся на эту мою книгу. Изучая генеалогию своей семьи, он увидел связь Покровских с Ливеровскими. Мы с ним встретились в Петербурге, и он рассказал мне об этой связи.

Итак, отец Владимира Павловича Покровского Павел Корнильевич (1849—1905), действительный статский советник, преподаватель в училище правоведения был братом Покровского Владимира Корнильевича (1843—1913), городского главы Челябинска (1874—1878), отца жены А.В.Ливеровского – Марии (Магдалины) Владимировны.

Так что В.П. и М. В. Покровские были двоюродными братом и сестрой.

Квартира Ливеровских была на Геслеровском пр. д. 7 кв. 7 (Бармалеевой ул. д. 35 кв. 7). Об этом уникальном местечке старого Петербурга я писал в «Осколках». В двух словах – за большим деревянным забором на Геслеровском проспекте стояло два двухэтажных дома, деревянный и каменный. Это была территория кооператива научных работников. В свободном от домов месте располагался большой сад с сиренью, яблонями, вишнями и др. деревьями.

В каменном доме на втором этаже располагалась (хорошая по тем временам) квартира Ливеровских. Она стоит перед моими глазами до сих пор.

Квартира состояла из сравнительно большой квадратной кухни (примерно 20 кв. м.), столовой, спальни и узкого кабинета Александра Васильевича. В квартире была также небольшая ванна с дровяной колонкой.

Мы поселились в кухне за шкафом и занавеской.

Для жильцов двух домов в саду вырыли настоящую большую землянку.

Через некоторое время Ливеровские эвакуировались, и мы остались в их квартире.

Последовательность событий во время блокады я не помню, но отдельные картины отчетливо запечатлелись в памяти.

Опять обращаюсь к воспоминаниям мамы.

Отвлекаясь от мук голода и холода неотложными домашними делами, ночью ломаю голову, чем бы порадовать сына на Новый Год.

Раздобыть елку у меня не было возможности. Посмотрела вокруг, увидела погибшие от мороза цветы. Выбрала самый высокий засохший цветок в горшке. Ствол и ветви обвила сохранившимися нитями серебряного и золотого дождя, красиво набросала разноцветные лоскуты, смастерила блестящую звезду, и получилось яркое, нарядное, сказочное деревце.

Ночь. Вдруг слышу радостный возглас: – «Как красиво!». Оглядываюсь. Широко открытые лучистые глаза радостно смотрят на «елку». Личико озарено улыбкой. Не успела подойти, как ребенок уже крепко спал.

Эта «елка» доставила сыну много радости и надолго.

Утром и вечером, восторгаясь ею, он не так замечал голод и холод, а по выходным дням подолгу, не отрываясь, смотрел на деревце и шептал: «Как красиво! Как красиво!».

Так удавалось поддерживать бодрость и скрашивать существование ребенка в мрачное время войны.

Мама была очень щепетильным человеком. Несмотря на отсутствие дров, денег, вещей, которые можно было бы обменять на хлеб, она не сожгла в квартире Ливеровских ни одной книги, ни одного стула, шкафа или другой мебели. Вернувшись из эвакуации, Ливеровские застали свою квартиру такой же, как они ее оставили.

Никаких сил наведываться в свою комнату на Кирпичном пер. у мамы не было. И как это ни парадоксально, не уезжая ни на один день из Ленинграда, мама потеряла эту комнату (и те немногие вещи, что у нас были) – нас оттуда выписали, там поселились другие люди, и мы остались без площади.

А в это время, люди, даже не пережившие блокаду, занимали освободившиеся комнаты и квартиры. Но мама была совершенно не прагматичным человеком и считала, что нужно работать для государства, и оно это оценит. Но оно, естественно, это не оценило. Хорошо, что хоть тогда еще не были популярны фальшиво используемые искренние слова Ольги Бергольц: «Никто не забыт и ничто не забыто».

Уже после войны нас прописали у Ливеровских с пометкой «без права на площадь».

Но продолжаю о военных годах. В 1942 г. мама из-за цинги перешла работать в Ботанический институт, там сотрудники института спасали уникальные растения. Свой вклад внес и я. Помню, как я красил желтой краской дощечки, на которых писали наименования растений.

Из-за голода и цинги с невероятно опухшими ногами в 1943 г. мама попала в больницу, а перед этим в больницу попал и я. Когда меня выписали из больницы, я один оказался в круглосуточном детском саду Ботанического института. Мир не без добрых людей. У мамы сохранились два письма воспитательницы детского сада, которые она посылала маме в больницу.

Первое письмо.

Б-ца им. Эрисмана

11 корпус, 3 этаж

I терапия, 6 палата

Покровской Е.

Т. Покровская, простите, что так пишу, я не знаю Вашего имени.

Алеша перешел к нам из больницы 1 февраля, т. к. Кл. Ив. ждала от Вашей знакомой его карточку. Но потом все уладилось, и он у нас. Сперва он показался нам всем бледноватым и немножко диким, очевидно отвык. Сейчас он гуляет, ест хорошо, ему даем только булку – черный хлеб он не получает. Боли в животе бывают временами, но не сильные. Только один день он не стал есть булку за обедом, но съел ее поджаренную на другое утро. Вообще аппетит у него хороший все время. Чувствует себя он тоже хорошо. Весел, румяные щечки, блестящие глазки. С ребятами ладит, играет вместе, чего раньше не было, командует ими. Вот и сейчас устроил в группе воздушную тревогу, и все девочки побежали в убежище с куклами. Готовимся ко дню Кр. Армии – Алеша будет моряком. Он и танцует и стихи говорит.

Шура Тихонова (ночная няня) вымыла его 13 февраля в бане, подстригла ему сзади волосики. Одет он чисто, белье меняют часто. Бронхит его прошел – кашля нет совсем.

Вот сейчас он стоит со мной рядом и просит передать, что ему здесь хорошо и что он Вас крепко целует. Не беспокойтесь, т. Покровская, об Алеше. Поправляйтесь сами, лежите спокойно. В выходной день он был у меня и в этот выходной опять я его возьму.

До свидания. Не беспокойтесь.

С приветом М. Васильева

16.02.43

Второе письмо.

Т. Покровская!

Напрасно Вы на нас с Алешей обижаетесь. Мы пишем Вам четвертое письмо. Я просила одного нашего педагога, она ходит в больницу им. Эрисмана к своей дочери, передать Вам записки, и она клянется, что отдала санитарке на Вашем отделении.

Вас интересует Алеша! Он здоров, очень весел и подвижен, никаких капризов и трудных разговоров. Охотно все делает вместе со всеми ребятками. Гуляет почти каждый день, катался все время с горки на санках. Щечки у него румяные, глазки горят, и он всем доволен. Животик не болит, кушает он хорошо. Добавку хлебную съедает. Добавочные мандарины и мед съел с большим удовольствием.

Посылает Вам поздравление с 8 марта. Все дети приготовили своим мамам.

Вчера у нас было родительское собрание, и дети на нем выступали с песнями, плясками и стихами. Алеша танцевал в пляске с флажками и говорил по собственному желанию стихи.

Жалко, что Вы не могли его видеть – он был очень хорош!

Ваше последнее письмо я показывала Кл. Ив., и она сказала, что о деньгах не беспокойтесь. Когда выйдете из больницы, тогда и внесете.

Последнее время я Алешу к себе не брала – у меня очень холодно +4, +5 град., и я боялась его простудить, т.к. в д/с у нас 12—14 град. Тепла. Белье ему выстирано. Голова, уши, ноги приведены в порядок. Так что не беспокойтесь о сыне, не торопитесь с выпиской.

До свидания.

С приветом. М. Васильева.

Алеша крепко целует свою маму.

После прорыва блокады в городе регулярно бывали салюты, и когда была возможность, мы ходили смотреть их на Неву, радуясь, что еще освобожден какой-нибудь город.

Вот какие бесхитростные стихи мама написала о блокаде Ленинграда.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Наперекор врагу, сквозь зарево пожаров,

В блокаду – голод, холод и налет,

Под гул и грохот рвущихся снарядов,

Работать шел измученный народ.

Слабели руки, тяжелели ноги…

«Как длинен путь!

Как труден, мрачен путь!»

Идут… Торопятся…

Добраться б до тревоги.

«А это что? Рассудка муть?»

На каменных ступеньках дома сидит мертвец;

К забору прислонился кто-то и падает – мертвец;

Вот вдоль дороги одиноко лежит мертвец;

На улицах, на санках и в квартирах

Повсюду он мертвец.

Идут – плетутся на работу люди

С одним стремлением: «Бороться! Победить!»

А побледневшие упрямо шепчут губы:

«Крепись! Крепись! Ты должен жить!».

Сирены воют… Враг напал…

«Дом рухнет?… Нет… Стоит.»

«В нас метил, не попал», —

Ребенок говорит.

Слабели руки… Искривились ноги…

«Как трудно раздобыть ведро воды!»

А побледневшие упрямо шепчут губы:

«Держись! Держись! Не упади.»

Сирены вопли… Враг напал…

Свист бомбы… Хаос… Смерч…

Смятенье… Ужас… Мрак настал.

И вместо жизни – смерть.

Каким-то случаем хранимы,

На балке двое стариков

Застыли, ужасом томимы,

Среди разрушенных домов.

Телесный недуг побеждая волей

В порыв единый все слились сердца.

Мирились стойко с тяжелой долей,

Решив бороться до конца.

Шли дни… и с радостным известьем

В ночь накатилася волна,

И жизнью, бодростью и счастьем

Всех захлестнула вдруг она.

«Прорыв блокады!

Про-о-рыв бло-о-ка-а-ды!!!

Как все мы рады.

Мы – Ленинградцы.

«Враг жив еще. Не забывайте —

Враг у ворот!»

Сплотились пылко, дружно, крепче,

Хоть городу и стало легче.

Шли дни… а с ними и победы.

Нелегкие терпенья дни

Бессильные вскопали огороды,

И вот в руках трудов плоды.

Сильнее становились руки, легче ноги;

Краснели губы, оживлялся взгляд;

Не так уж лица стали строги;

У многих исчезал болезни яд.

У репродуктора.

На лицах ожиданье…

«Приказы» слушают —

вот радостная весть.

«Информбюро… Последний час… Вниманье!»

Победы радуют, но вызывают месть.

За раны близких, дорогих,

За смерть, за разрушенья,

Ответят строго палачи

Не будет снисхожденья!

Все это промелькнуло, пронеслось

В тот миг,

Когда вручалась мне высокая награда

«Медаль за оборону Ленинграда».

В самом конце войны из эвакуации вернулись Ливеровские. Чтобы их меньше стеснять, в конце 1944 г. мама устроилась работать учеником, а затем гидрометеонаблюдателем на метеостанцию в Лебяжье. В результате она работала вахтовым методом – несколько дней в Лебяжье, несколько в Ленинграде. Я, конечно, ездил вместе с ней.

Помню вечером, кажется, 1 мая 1945 г. кто-то из работников метеостанции сказал, что 2 мая закончится война. Я проснулся 2 мая в солнечное утро, и первое, что я услышал – это радостные разговоры об окончании войны. А в официальный день окончания войны 9 мая мы ехали в поезде из Лебяжье в Ленинград. Всюду радостные лица. Если мне не изменяет память, улицы были полны народа, развевались флаги, раздавалось пение.

Конец войны

Итак, война закончилась. Мы еще жили на кухне у Ливеровских.

Воспоминания о Ливеровских

Образ жизни Ливеровских

Александр Васильевич был очень маленького роста и напоминал гномика с усами, Мария Владимировна же наоборот была высокая статная дама. А.В. – веселый, с большим чувством юмора, общительный человек; М.В. – сдержанная, молчаливая, неприступная, гордая женщина. По-видимому, она была моложе А.В.

У меня в памяти остался рассказ, что когда А.В. сватался к М.В., ему отказали, и он с большим трудом добился согласия на брак.

В доме велся размеренный образ жизни. А.В. был на диете, поэтому эта диета неукоснительно соблюдалась. В первые годы после войны М.В. помогала приходящая домработница, но Александру Васильевичу М. В. готовила в основном сама.

В интернете неизвестный приводит слова А.В.Ливеровского:

«Если мне удалось дожить до настоящего возраста и сделать за свою жизнь кое-что полезное для нашей великой Родины, то этому я обязан больше всего своей спутнице жизни, замечательной женщине Марии Владимировне, неизменно окружавшей меня своей заботливостью, радовавшейся моим радостям и достижениям и терпеливо, без единого упрека переносившей со мной все случайные невзгоды и трудные минуты жизни».

Я уверен, что М.В. никогда не работала в советских учреждениях, т.к. свою жизнь она посвятила Александру Васильевичу.

А.В. не пил и не курил. В выходные дни очень часто бывали гости.

Детей у Ливеровских не было, и я не помню, чтобы кто-нибудь приходил к ним в гости с детьми. Но вот мне помнится, что М.В. помогала в воспитании дочери своей довоенной домработницы, которая жила недалеко от ЦПКиО.

Вечерами, когда не было гостей, М.В. либо раскладывала пасьянс, либо читала. Современных книг и журналов я в доме не помню. Из газет точно выписывалась «Ленинградская правда».

Иногда с А.В. мы занимались разжиганием огня в плите, т.к. топилась она отнюдь не каждый день. Каждый из нас брал по сухому полену, и мы строгали лучину для растопки.

Библиотека

Нельзя сказать, что у Ливеровских была большая библиотека. Я думаю – не более 1000 – 1200 книг. В столовой книжные шкафы были заполнены томами энциклопедии Брокгауза и Эфрона, в кабинете – научной и художественной литературой. Художественная литература была представлена только дореволюционными изданиями (так осталось в памяти): собрания сочинений изд-ва Брокгауза и Эфрона Шекспира, Шиллера, Пушкина, Байрона, марксовские собрания сочинений Гоголя, Чехова, Шеллера-Михайлова и др. Вот Достоевского, поэзии, истории, философии я что-то не помню.

Одной из моих любимых книг был огромный том «Мертвых душ» Гоголя с рисунками Далькевича, а также «Гаргантюа и Пантагрюэль» с рисунками Г. Доре.

Мы с А.В. были большими друзьями, причем он не заигрывал со мной, как с ребенком, а общался как со взрослым.

А.В. разрешал мне пользоваться библиотекой, а поскольку читать я научился рано, то первыми не детским книгами, которые я прочитал, были книги из его библиотеки.

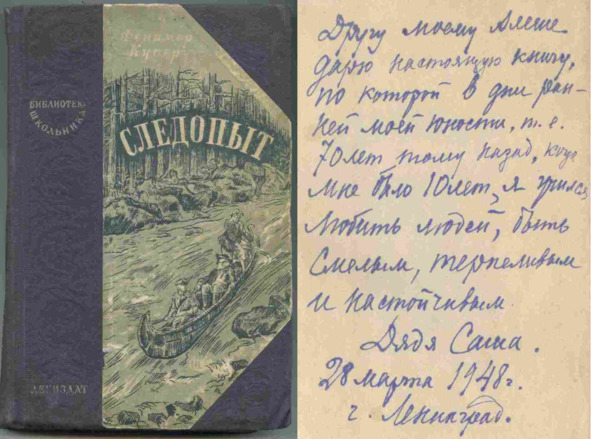

Фенимор Купер. Следопыт

Любимым моим занятием было сидеть в его библиотеке, когда он работал (я знал, что ему нельзя мешать), и либо читать, либо слушать в наушники радио. Когда А. В. устраивал себе перерыв, мы беседовали: он с большим остроумием рассказывал истории из своей жизни.

У окна на полу стояла высокая прямоугольная тумба с двумя окулярами и ручками. Внутри нее в виде бесконечной ленты были закреплены стереофотографии с изображением строительства железных дорог. Рассматривание этих фотографий и альбомов с изображением, например, интерьеров царских вагонов и др. также представляло для меня немалый интерес.

Несмотря на то, что я знал, что А.В. был членом Временного правительства, мы никогда не касались этой темы, да и вообще темы политики. Меня эти вопросы тогда совершенно не интересовали.

А сколько интересного можно было бы узнать из первых рук!!!

Я, конечно, читал и видел в кино «десять министров-капиталистов», но у меня они никогда не связывались с А.В.

Как-то подсознательно они находились в разных, не пересекающихся плоскостях.

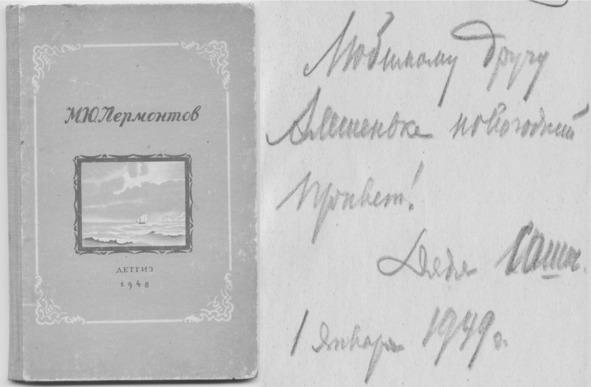

От того времени у меня остались китайская палочка в кожаном чехле (не знаю, что это) и две книжки с автографами, подаренные А.В.:

– Ф. Купер «Следопыт»

– М. Лермонтов. Стихи. Ашик-Кериб

М.Ю.Лермонтов. Стихи

Случаи

Однажды младшеклассник Саша Ливеровский – малыш крошечного роста поднимался по лестнице, неся в руках большой арбуз. Вдруг перед его глазами оказались ноги. Подняв свой взор высоко вверх, он узнал директора.

– Что такое? – сердито спросил директор. – Брось сейчас же.

Послушный Саша испугался и сразу бросил арбуз. Красные брызги разлетелись во все стороны. Костюмы директора и Саши были испачканы. Но что показательно, никаких репрессивных мер к Саше принято не было.

А.В. иногда ездил в ЛИИЖТ на такси. Такси в то время были маленькие немецкие, кажется, опели. Их было немного. и шоферы часто знали своих постоянных клиентов и уж, конечно, они хорошо знали маленького профессора в генеральской форме. Однако, приходилось ему ездить и в трамвае.

Как-то вагон, в котором ехал А.В., загорелся. Началась паника, все бросились к дверям. Естественно образовалась пробка. А.В. удалось обратить внимание толпы на себя и объяснить, что лучше выходить поочередно, тогда успеют выйти все и пробки не будет. Увидев уверенность и спокойствие этого маленького старичка, толпа подчинилась, и все окончилось благополучно.

Юбилей

80-летний юбилей А.В. отмечался торжественно. Среди подарков запомнилась большая ваза с его портретом, специально изготовленная на фарфоровом заводе им. Ломоносова.

Эпилог

Похороны А. В. я не помню совершенно, однако сообщение в газете помню.

М.В. умерла намного позже, где-то между 1961 и 1965 г. г. Я был на прощальной панихиде. Там присутствовало совсем мало народа, в основном те, кто жил раньше на Геслеровском.

Неоконченные наброски о блокаде Ленинграда

Разбирая в январе 2018 г домашний архив, я нашёл некоторые необработанные наброски о блокаде, которые писала моя мама – Покровская Евгения Александровна (1902—1985).

Первые дни блокады

Воздушная тревога застала меня с Алёшей в то время, как мы спускались с Дворцового моста. Как всегда, в момент опасности мгновенно ощутила волевое напряжение, собранность, спокойствие, прибавления сил. Взяла ребёнка на руки, пошла быстрее.

На нашем пути никого. В небе над нами (как саранча) самолеты, трескотня, белые рассеивающиеся комочки, хлопают зенитки.

Около фондовой биржи мимо нас промелькнул стремительно бегущий военный, крикнувший на лету: «Что Вы делаете! Сейчас же спрячьтесь!».

Не останавливаясь, проходим Биржевой мост. Навстречу милиционер: «Что Вы делаете! В бомбоубежище!».

Убеждаю пропустить, ссылаясь на крайнюю слабость, прошу дать возможность скорее добраться до своего места на работе. На следующей заставе опять обоюдные убеждения. Спасибо стоявшим на постах! Внимали моим убеждениям, и мы продвигались вперёд.

К моменту отбоя воздушной тревоги мы прошли уже половину пути.

Ещё труднее было возвращаться домой. Кажется прошла вечность, а мы все ещё далеко от дома и нет конца пути.

В моменты разрыва бомб, снарядов маленькая ручка в моей руке дрогнет, серьезные умные глаза ребёнка вопросительно посмотрят мне в лицо …

«Это наши, родной. В нас не попадут. Они рядом с нами отбивают врага, поэтому такой грохот».

Нежный голосок лепечет, прижимаясь ко мне: «Да, я знаю, и когда ты со мной, я не боюсь».

Наконец добрались. Алешенька сидит на высоком детском стульчике за столом (ещё покрытом скатертью). Кормлю его перед сном, рассказывая уходящие из мира действительности сказки.

Вдруг вопли сирен, летящий свист, потрясающий грохот обвала, истеричный визг и бессмысленная беготня по коридору женщины-паникерши, живущей в нашей квартире. Дом зашатался, маленькая люстра на потолке закачалась. Пронзает мысль: «…Дом рухнет? Нет… стоит».

«В нас метил, не попал», – говорит спокойно ребёнок. «И никогда не попадёт! Кушай спокойно, мой ненаглядный мальчик».

Бомба разрушила соседний дом.

* * *

Ходить становится все труднее, носить Алёшу уже не могу, и он идёт пешком своими маленькими ноженьками с ул. Герцена по Дворцовой площади, через Дворцовый мост, Биржевой мост, по Пушкарской, через площадь Л. Толстого.

Лишь один раз какой-то прохожий, обгоняя нас, молча берет на руки Алёшу, проносит некоторое расстояние и так как я не могу поспеть за ним, также молча опускает его и уходит. Мы одни на пути. Сил нет, падаю. Алешенька копошится около меня. Полежав на снегу, поднимаюсь, идём дальше. Через некоторое время опять падаю, но несмотря на предельную слабость, никогда не теряю сознания, мысль работает ясно, четко.

* * *

Домой с работы мы доплелись к 9 часам вечера. Пятнадцатиминутное расстояние одолевалось нами за час, так как к 31 декабря 1942 г мои бесформенные одеревеневшие ноги (с вывороченными внутрь носками, которые никаким напряжением я не могла поставить нормально) с трудом подчинялись мне. Все кости ныли, но я заставляла их нагибаться за щепками, которые каждый день обязательно надо было собрать в висевший на плече мешок, чтобы иметь возможность затопить дома железную печурку-буржуйку.

Дома, не раздеваясь, затопила печурку, поставила чайник с водой, налила согревшуюся воду в железную грелку и положила её в ледяную Алешину постель. На сколько могла быстро раскрутила мальчика, вымыла ему ручки и личико, напоила горячей водой с кусочками сахара и хлеба, переодела в «ночную» одежду и уложила в согревшуюся немного постель, укрыв с головой, оставив лишь отверстие для дыхания.

Воздух согревался только в момент топки, обычная же температура в комнате была с минусом.

Засыпал Алешенька быстро, спал спокойно. Я никогда не будила его во время воздушной тревоги и не уводила в бомбоубежище, чтобы не потревожить сна, поддержать силы и сохранить бодрость. Если же он просыпался от обстрелов и бомбежек, я говорила, что стреляют наши, они рядом с нами, в нас не попадут.

От мук голода отвлекали лишь неотложные дела, постоянная деятельность. Занялась хозяйственными делами, главным образом, приведением в порядок одежды. Работая, ломала голову, чем бы порадовать мальчика на Новый Год.

Физические силы сына мне удавалось поддерживать, отдавая ему в дополнение к его детскому пайку свой паёк. Сделать большее у меня не было возможности. Зато поддерживать его морально было в моей полной власти. И это мне удавалось.

Все время, которое он проводил со мной, главным образом, наши долгие по времени дороги от дома на работу и обратно, я старалась отвлечь его от действительности, уводила в мир фантазии. И он не замечал моего физического уродства, отвлекался от мук голода, холода и страха. Часто в самые тяжелые для меня моменты он восклицал: «Мамочка, как хорошо мы с тобой живем!».

Я достигала цели. Он ничего не просил. Я иногда спрашивала: «Почему?»

– Зачем просить? Раз не даёшь, значит у тебя нет. Сама дала бы, если было.

Если же просил какую-нибудь игрушку, то непременно так:

– Мамочка! Не сейчас, нет. А когда война кончится, ты купишь мне…?

И как радовало его это обещание. Я думаю, многие маленькие дети Ленинграда рассуждали также.

* * *

Слабели руки, искривлялись ноги… как трудно раздобыть ведро воды. А побелевшие упрямо шепчут губы: «Держись! Держись! Не упади!

Мелькала мысль – бежать от тьмы, пожаров, голода, спасаться? Нет!

Институт эвакуировался – убеждали уехать. Вызывали на эвакопункт.

– Насильно выпроводите?

– Нет.

Остаюсь.

Расстояние до работы мне уже не одолеть. Поселилась с Алёшей в лаборатории, продолжаю отдавать ему почти весь свой паёк. Алёше пятый год, он ещё бодр, весел, сидит рядом с дежурной у телефона и по ее указанию бегает за теми, кого вызывают к телефону. Для него это важная, интересная работа.

Мое состояние совсем плохо – цинга, дистрофия, гипертония, лимфаденит. Переношу своё изуродованное тело, опираясь на две палки. Наконец, свалилась окончательно, но мне повезло – свалилась у дверей больницы Эрисмана. Врачи сказали мне потом, что это был последний день моей жизни и, если бы я свалилась в другом месте, то уже не встала бы.

Меня положили в больницу, а Алешеньку отдали в детский сад. Месяц я не видела его.

Больные лежали в палатах под одеялом в своих пальто, шапках, рукавицах, но все равно было холодно.

На стенах иней. Света не было. Все же, благодаря отдыху, а главное оттого, что я сама съедала свой больничный паёк, силы мои восстановились настолько, что я смогла сойти с кровати и поплестись по коридору.