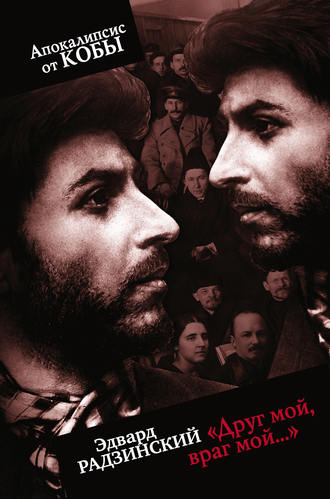

Эдвард Радзинский

«Друг мой, враг мой…»

Рождение Кобы

За несколько дней до этой судьбоносной ночи он вдруг спросил:

– Что ты думаешь о смерти?

– Я вообще о ней не думаю.

Так я ответил. На самом деле тогда, благодаря ему, я думал о ней каждый день.

– Помнишь, еще в училище, – продолжал Коба, – мы учили: «Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя…» Бухарчик как-то привел мне чью-то цитату… он был мастер умных цитат: «Смерть есть жизнь, а жизнь – это и есть смерть». Ты ведь тоже когда-то верил, что там есть истинная жизнь.

– Но ты мне помог, Коба, в тот день…

Тот день в семинарии… Мы выходили из церкви, и он вдруг прошептал мне:

– Бога нет, они надули нас.

Именно после этого он дал мне почитать удивительные книги, где доказывалось, как дважды два, что никакого Бога нет. И это он привел мне тогда слова моего любимого писателя Чехова: «Я с изумлением смотрю на всякого верующего интеллигента». И, погибая от кощунства, от собственной смелости, мы шептали во время богослужения: «Бога нет… Нет никакого Бога!» И потом хохотали.

Если вы напишете книгу о Кобе, я хотел бы, чтобы вы процитировали некоторые мои мысли. Это мысли бывшего семинариста о том, почему из стен нашей Тифлисской семинарии вышло столько революционеров! В чем была шутка дьявола!

Тот Тифлис, залитый солнцем. Новый мир, который так потряс всех нас, мальчишек, приехавших сюда из заштатных грузинских городков и сел. Тифлисская дневная улица – важный грузин в черкеске, за ним слуга несет корзину с покупками, музыканты-зурначи, удалые кинто, уличные торговцы, которые всегда навеселе… Эту шумную веселую дневную жизнь мы видели, но ту, ночную, только представляли. Буйную пьяную толпу, валившую после полуночи из кафе, ресторанов и запретных для нас театров.

Мы жили, отделенные стенами от полного соблазнов огромного южного города. Суровый, аскетический дух служения Господу царил в семинарии. Раннее утро, когда так хочется спать… Но нельзя! Надо идти на молитву. Торопливое чаепитие, долгие классы, опять молитва, затем скудный обед, короткая прогулка по городу… И уже закрылись ворота семинарии. Ворота нашей тюрьмы. В десять вечера, когда город только начинал жить, мы отходили ко сну после молитвы. Арестанты, которые без всякой вины должны проводить в тюрьме лучшие годы. Многие из нас, пылких, рано созревших грузинских юношей, совсем не были готовы к такому служению. Поцелуи в ночи… женская грудь… обнаженное женское тело, которое ласкают там, во тьме, – вот о чем мы грезили, засыпая.

С каким восторгом мы узнали о совсем ином учении, открывавшем для нас совсем иные пути. Его привезли в Тифлис русские ссыльные. Старшие мальчики рассказали о нем… Марксизм! Насколько близки нам оказались марксистские идеи. Как и первые христиане, марксисты осуждали погрязший в корысти и наживе мир. То же жертвенное служение угнетенным, презрение к богатству, обещание царства справедливости с воцарением нового Мессии – Всемирного пролетариата. Все это совершенно совпадало с нашим религиозным воспитанием. Отменялся только далекий и призрачный Бог. Но взамен мы получали целый мир, где могли жить, как хочется, могли наслаждаться плотскими утехами. И наконец, отменялось столь малопонятное нашему возрасту «добром отвечать на зло». Напротив, нам, сынам воинственного народа, даровалось право быть беспощадными к врагам нового Мессии. Вопрос маленького Сосо: «Почему Иисус не вынул саблю?» – был разрешен. И как заманчиво звучало для нищего и гордого Сосо и для других детей бедняков великое обещание нового учения: «Кто был ничем – тот станет всем». Обещание Революции.

Теперь мы с Сосо зажили увлекательной двойной жизнью. Утром и днем молились Богу, вечером, убежав из семинарии, на тайных сходках мы его ниспровергали.

Но эта двойная жизнь закончилась в тот день. Новый ректор семинарии епископ Гермоген, будущий знаменитый враг Распутина, обнаружил у Сосо запрещенные книги.

Нас выстроили во дворе. Сосо поставили перед строем.

– На колени! – закричал Гермоген. – Кайся!

Но Сосо молчал, пристально глядя на огромного Гермогена.

И тут Гермоген снял с груди золотой крест и им плашмя ударил Сосо по голове. Истошно, страшно завопил:

– Дьявол, изыди!

Сосо не пошевельнулся.

– На колени! – проорал Гермоген и… вдруг застыл с занесенным над Сосо крестом.

Сосо стоял недвижно и неотрывно смотрел на Гермогена. Я до смерти буду помнить трясущегося от бешенства, огромного толстого монаха и маленького Сосо, в упор глядящего на него.

Гермоген вдруг как-то сник. Еле слышно, хрипло закончил:

– Может, у нас еще есть любители читать поганые книжки?

Сосо только взглянул на меня. Даже не поняв, что делаю, я шагнул вперед…

Из семинарии нас исключили обоих. В это время Сосо уже был революционером. Вступил в подпольный кружок марксистов. Стал революционером и я, но по его приказу. В который раз сделал то, что хотел он.

Надо было придумать себе революционную кличку. И, пока я раздумывал, Сосо вспомнил японский меч, висевший в нашем доме. (Отец мой, купец, торговал японскими товарами. Этим самурайским мечом я по-детски гордился.)

– Ты так им восторгаешься, что даже узкоглазым становишься. – Сосо прыснул в усы (он стал носить в это время бородку и усы, как все настоящие революционеры). – Ты у нас совсем япошка. Чистый Фудзияма… Я, пожалуй, буду звать тебя сокращенно – Фудзи.

Это и стало моим революционным именем. Хотя прозвище Фудзи мне не очень нравилось. Но постепенно я к нему привык.

Себе Сосо взял кличку Коба. Это был герой знаменитого грузинского романа – грузинский Робин Гуд, бесстрашно грабивший богатых.

И я сказал ему:

– Моя кличка мне не очень нравится, а вот твоя – замечательная.

Он помолчал и вдруг спросил с усмешкой:

– А ты не забыл название романа?

И я… вспомнил!

– Ну что молчишь? – как-то зло спросил Коба.

Должно быть, ужас был в моих глазах.

«Отцеубийца» – так назывался этот роман.

Коба сказал:

– «Отец» – нелепое слово для революционера. Помнишь, как нас учили попы: «Христу говорят: “Мать и братья зовут тебя”. А он показывает на учеников-соратников: “Вот братья мои и вот мать моя…”»

…И я снова видел, как маленький Сосо сидит у реки и просит проносящихся плотогонов: «Плотогон, плотогон! Перевези меня на другой берег!» А я сижу на том, другом берегу. И все зову Сосо. Тщетно зову.

Потому что маленького гордого, наивного и злого Сосо уже нет.

В те дни родился беспощадный революционер Коба.

Я вновь проснулся от мерзкого звона.

Было двенадцать часов дня. Первое марта. Звенел будильник. Надо мной стояла жена. Приехала машина с шофером от Берии. Надо было одеваться, ехать на Ближнюю дачу…

Я приехал туда в четверть третьего. Знакомая утренняя картина: «прикрепленные» сидели в кухне, пили чай. Коренастый Лозгачев что-то рассказывал такому же коренастому Старостину. Старостин был старший «прикрепленный». Он появился на даче в десять утра – сменил уехавшего домой спать другого старшего «прикрепленного», Хрусталева.

Сейчас Лозгачев (в который раз) обсуждал со Старостиным невероятное распоряжение Хозяина. Оказывается, в пятом часу утра, проводив «гостей», Коба велел всем «прикрепленным» идти спать. «Вы мне больше, – говорит, – сегодня не понадобитесь, идите спать… Я тоже пойду».

– Никогда такого не бывало! – удивлялся Лозгачев.

– Не бывало, – соглашался старший «прикрепленный» Старостин. – Говоришь, он был хороший?

– Очень хороший, добрый, ласковый был…

– Значит, ничего не болело, – рассудительно сказал Старостин.

– Это точно, когда болит – лучше не подходи! – подтвердил Лозгачев.

Заговорили они о здоровье Кобы неспроста. Обычно Коба просыпался в десять-одиннадцать часов. Сейчас заканчивался третий час пополудни, но звонка из комнат все не было. Наружная охрана, которой они при мне звонили дважды, отвечала, что в комнатах «нет движения».

Думаю, у них у всех уже зашевелилась эта мысль. Но никто не смел произнести ее вслух. И сейчас они успокаивали друг друга.

Лозгачев сказал весело:

– Видать, хороший у него сегодня сон.

Все старательно засмеялись. И продолжили чаевничать. Я выпил с ними чаю.

Часы пробили половину четвертого, но Коба по-прежнему спал! И снова Старостин позвонил наружной охране. И опять услышал уже раздраженное: «Нет движения!»…

Я прошел в свою комнату. В ней я ночевал, когда оставался на даче. Комната находилась здесь же, в пристройке для «прикрепленных», рядом с кабинетом бывшего начальника охраны Власика, недавно арестованного. (Кабинет Власика пустовал. После его ареста там появлялись и быстро исчезали исполнявшие его должность: никто не нравился Кобе. Наконец Коба остановился на полковнике по фамилии Новик. Но накануне, как я уже написал, Новик попал в больницу – приступ аппендицита.)

Я запер свою дверь, подставил под люстру стул и влез на него. Нажал кнопку на люстре, и «включилась» Малая столовая. Я услышал ровный храп Кобы. Тотчас выключил. Все шло по плану. Он спал. Я знал: он крепко спал.

Я лег на кровать. Теперь я мог спокойно продолжать вспоминать нашу жизнь – мою и его. Хотя было страшновато вспоминать ее здесь и сейчас.

Но я ведь подводил итоги. Это было вроде некролога.

Когда нас исключили из семинарии, мы оба устроились работать в обсерваторию. В нашу нехитрую обязанность входило снимать показания приборов. Точнее, снимал их я, а Коба готовил забастовку. Кровавую забастовку в портовом городе Батуме. Он мне сказал уже тогда: если не будет много крови, не будет и Революции…

В обсерватории мы оба встретили двадцатый век. Все ушли праздновать – встречать новое столетие. Приближалась новогодняя полночь, когда Коба предложил мне проникнуть в зал, где стоял телескоп, и посмотреть на звезды в этот особый миг смены столетий. Я отказался, он ушел… Вернулся какой-то странный.

Я все надоедал ему с вопросами, что он там увидел. Но он молчал. И тогда я засмеялся и спросил:

– По-моему, веришь в звезды, марксист?

Ответил он странно:

– Когда астрологи гадают людям по звездам, они лгут. Звезды не имеют отношения к обычным людям. Но к Цезарям – имеют…

В нашей маленькой комнатке в обсерватории мы устроили склад прокламаций и запрещенных книг. Однако на нас донесли, и в обсерваторию нагрянула полиция. Кобе повезло – он ушел буквально за час до обыска. Арестовали одного меня.

Это была моя первая тюрьма. Но мой отец за взятку добился освобождения.

Коба в те дни перешел в подполье. Одно время он жил в развалинах средневековой крепости, стоявшей на горе над нашим Гори. У крепостных ворот лежал странной формы камень – огромный, абсолютно круглый каменный шар. У нас его называли мячом Амирана. Амиран по кавказским поверьям – гордый, злой дух. Этакий кавказский Прометей, прикованный на вершинах наших гор. Но только кровавый Прометей. Восставший против Бога Амиран истреблял послушных Богу людей. По преданию, он играл этим камнем, как мячом, и, играя, убивал.

Раз в году, в ноябре, стерегущие его ангелы засыпали. И тогда Амиран пытался разорвать оковы и уйти в мир с вершины скалы. По древнему обычаю в ноябрьскую полночь весь наш маленький городок высыпал на улицу будить уснувших ангелов. С южной энергией люди отчаянно колотили кто во что горазд: по тазам, по медным чайникам. Возглавляли какофонию городские кузнецы. Всю ночь они усердно били по наковальням. Колокола церквей угрожающе ревели…

Именно в ту опасную ноябрьскую ночь я должен был передать Кобе фальшивый паспорт. Мы договорились встретиться у камня Амирана. Крадучись, я поднялся в развалины, тихонечко свистнул. Свист мой потонул в громовом ударе. Начиналась гроза. И в свете молний я увидел у страшного камня ухмылявшегося Кобу.

Я протянул ему паспорт…

– Говорят, отец за взятку тебя освободил, – сказал он с презрением. – Эх ты! Арест и тюрьма – мечта настоящего революционера. Только арест дает нам возможность выступить на суде, на людях обличить строй.

Я возмутился:

– Но ты почему-то на свободе!

И тогда он начал говорить. Я никогда не забуду, как он говорил в грозовых сполохах:

– Запомни! Революционер – человек обреченный. У него не может быть своих дел, своих чувств и даже своего имени. Запомни. – Его указующий палец надавил мне на грудь. – Мы порвали все связи с общепринятой моралью. Нравственно для нас только то, что поможет торжеству Революции. Безнравственно, преступно все, что мешает. И поэтому для пользы Революции должны существовать революционеры первого и второго разрядов. Первые распоряжаются революционерами второго разряда, как своим капиталом, который они могут тратить на нужды Революции. И если революционер первого разряда считает, что надо пожертвовать свободой, даже жизнью революционера второго разряда, он волен это сделать. Тот, другой, должен принимать это и почитать за счастье. Поэтому я, революционер первого разряда, подготавливающий сейчас стачку рабочих в городе Батуме, обязан быть на свободе. А ты, если сочту нужным во имя Революции, пойдешь в тюрьму…

Самое удивительное – я смолчал. Сказать, что я не чувствовал себя униженным, было бы неправдой, но я молчал, будто парализованный взглядом горящих желтых глаз. Клянусь, его глаза сжимали меня железным обручем.

Мы обнялись. И, стоя под черным небом, освещаемый молниями, он начал читать мне свои стихи:

– Там, где раздавалось бряцание его лиры,

Толпа ставила фиал, полный яда, перед гонимым

И кричала: «Пей, проклятый!

Таков твой жребий, твоя награда за песни.

Нам не нужна твоя правда и небесные звуки!»

Эти стихи, и тот монолог, и ту грозу, и его глаза я до смерти не забуду. Не забуду его яростное лицо, освещенное молнией и… глазами! Это и был истинный Коба. Мой друг – барс Революции.

(Правда, потом я прочел все эти грозные слова про «обреченного революционера» у революционера беспощадного – Нечаева. Оказалось он написал их в своем «Катехизисе Революционера». Узнал я об этом только через много лет. Но автором стихов был он сам, мой друг Коба. Отличных яростных стихов. Их напечатал в своем журнале король наших поэтов, великий Чавчавадзе, и я гордился своим другом.)

Коба закончил читать, и в этот миг сверкнула очередная молния. Снизу, из нашего городка послышался грохот. Люди начали будить заснувших ангелов. Оглушительная какофония заглушила удары грома.

– Стучат, дураки-мудаки, – захохотал Коба. – Боятся, что придет Амиран, жалкие, трусливые людишки!

Я смотрел вниз на освещенный факелами город, но, когда поднял голову… Кобы уже не было! Он исчез! Помню, почти в испуге я звал его: «Коба! Коба!..»

В странной панике, под грохот, доносившийся снизу, я бежал с горы. Дважды упал, споткнувшись, вставал и… бежал, бежал!

Я тогда не понял, как, впрочем, и весь наш маленький городишко, что стучали тщетно – страшный Амиран уже ушел в мир со скалы.

Коба и власть

Второй раз меня арестовали почти одновременно с Кобой. Помню, как в крохотном тюремном дворе я увидел его во время прогулки. Мы обнялись.

– Ты, наверное, подумал тогда, что я дружу с духами, – прыснул в усы Коба. – Какие вы глупые люди! Какие суеверные. О, род человеческий! Я попросту лежал на животе за огромным камнем Амирана и хохотал. Вот так же нас обманывают чудесами священники…

Это была азиатская тюрьма: садисты-надзиратели, ужасающая грязь, абсолютное бесправие политических. Уголовники издевались и били нас при молчаливом покровительстве тюремщиков.

Я был невысок, но силен, как бык. И когда один из них посмел ударить меня, я преспокойно сломал ему руку. Ночью они пришли ко мне в камеру скопом. Утром я лежал в тюремной больнице зверски избитый, порезанный ножом. (Самое смешное – на прогулке они сначала набросились на Кобу, уж очень он похож на меня. Но вовремя спохватились, к его счастью.)

И тем не менее жить в тюрьме было можно – к нам приходили друзья под видом адвокатов, мы легко прятали в камере запрещенные книжки, передавали письма на волю. Причем письма носили за деньги… наши охранники! Да и в ссылках тогда жилось неплохо. Впоследствии Ленин, смеясь, рассказывал, как он пожил в ссылке в свое удовольствие, писал, охотился и даже женился там.

Коба хорошо запомнил: царская тюрьма и ссылка при всех издевательствах никого из нас не сломала. И мой друг Коба, проведший всю свою молодость в ссылках и бегах, это учтет. Его тюрьма и его ссылка будут совсем другими…

Первая власть в азиатской тюрьме – деньги. Но у нас с Кобой их не было. Проклявшие меня родители денег не присылали… Но имелась и вторая власть – уголовники. Ее боялись все, даже наши тюремщики. Коба первым из нас, политических заключенных, последовал заповеди великого революционера Нечаева – соединился с разбойничьим миром. Сын нищего сапожника, матерщинник Коба быстро нашел общий язык с уголовниками.

Его новые знакомые уважали физическую силу. Он ею не обладал. Но, привыкший с детства к побоям, он сумел показать большее – презрение к силе.

Это случилось в пасхальные дни. Мы, политические, были атеистами и Пасху демонстративно не отмечали. Начальник тюрьмы решил преподать нам урок. В тюремном дворе выстроились в два ряда солдаты. Пятерых политических, особенно досаждавших начальнику «законными требованиями», построили в ряд. Среди них был Коба. Под ударами прикладов они должны были пройти сквозь строй.

Все население тюрьмы – политические и уголовные – собрались в тюремном дворе. Нам надлежало стать зрителями поучительного зрелища.

И началось.

Трое политических прошли половину пути и были унесены на носилках в госпиталь. Еще один, едва начав путь, упал и под хохот уголовных отправился в тот же госпиталь.

Коба шел последним. Он вышел с учебником немецкого – он тогда учил этот язык, решил читать в подлиннике Маркса. Помню, начальник крикнул ему: «Убери книгу!»

Будто не слыша, Коба с открытой книжкой двинулся сквозь строй. Не опуская головы, держа книжку перед собой, шел он под ударами прикладов. Миновав последнего солдата, он спросил начальника тюрьмы, стоявшего в конце строя:

– Прикажете повторить, господин начальник? – и взглянул на него страшными желтыми глазами.

Тот как-то съежился, махнул рукой и в странном отчаянии торопливо пошел, почти побежал прочь.

Как и в училище, в семинарии, в подпольном партийном Комитете, Коба захватил власть и в тюрьме. Матерых бандитов подчинила странная сила, исходившая от моего друга, маленького рябого Кобы с желтыми глазами.

Ленин и кровь

Коба мечтал о скорой Революции, свято верил в нее. Но старики-марксисты (то есть тридцатилетние), сидевшие с нами в тюрьме, объясняли: «Маркс велит нам ждать, пока вырастет, станет могучим наш Мессия – русский пролетариат. И только тогда может свершиться подлинная Революция».

Коба ненавидел споры с «умниками» – так он называл этих старых, великолепно знавших теорию марксистов. Но еще больше он ненавидел ждать. Коба никогда не соглашался с тем, что не совпадало с его желаниями. Он говорил мне:

– Неужели Маркс, великий человек, написал такую глупость!? Не верю!

Считалось, что отца коммунизма истинные революционеры должны читать в подлиннике. Он немедленно начал изучать немецкий, чтобы прочесть Маркса и посмеяться над «умниками». Умники дали ему учебники, усердно занимались с ним. Он очень старался, но немецкого так и не выучил. Немецкие слова тотчас вылетали из его памяти, будто их там и не было. Он был туп к языкам. Но в его жизни всегда происходило одно и то же: свою неудачу он считал чужой виной. Он сказал мне:

– Мерзавцы подсунули не тот учебник, они нарочно плохо учат. Они боятся моей встречи с Карлом Марксом…

Именно в это время Кобе повезло: он нашел истинного Учителя. Учитель, к его счастью, написал свою книгу на русском. Его звали Ленин. Книга называлась «Что делать?». В ней Ленин совсем по-другому трактовал Маркса. И вскоре Коба сообщил мне, яростно сверкая глазами:

– Я был прав! Они обманули. Ленин учит: ждать не нужно! Маленькая группа героев сможет взять в свои руки власть. Надо лишь захватить столицу. Остальные подчинятся! Россия – страна рабов. Здесь одному приказать: «Трогай!» – и все поехали! Но для этого, учит Ленин, надо сначала создать подпольную, тщательно законспирированную партию. Партия – это архимедов рычаг, который опрокинет поганую Империю!..

И он тотчас приступил к действию: начал строить партию в тюрьме. Партию из уголовников.

Он терпеливо объяснял бандитам на прогулке:

– Зачем воровать жалкие крохи у богачей? Забудьте о воровстве. Вступайте в новую партию. После ее победы вы, угнетенные, получите все! Мы отнимем награбленное богачами у трудового народа. Мы будем грабить награбленное!

Это уголовникам было понятно. И они вступали в партию Кобы. Он назвал ее «Народная расправа» – в память о любимом Нечаеве. Как он был счастлив, когда кто-то рассказал ему, что Ильич тоже восхищается Нечаевым.

– Вот! – говорил он мне. – Наши умники брезгуют Нечаевым, потому что боятся крови. Нечаев учил: Революция – это кровь, беспощадное разрушение. Все дозволено, что на пользу Революции! И Ленин учит так же. Они скрыли от нас и про Нечаева, и про кровь, и про «все дозволено»!

Да, Нечаев был отвергнут в это время просвещенными революционерами.

От Кобы я с изумлением услышал его биографию. Скажу честно, она заворожила меня. Когда Нечаева посадили в Петропавловскую крепость, к нему в камеру пришел шеф жандармов. Пришел унижать.

– И что сделал Нечаев? – шептал Коба. – Отгадай, дорогой! Не сможешь! Он дал пощечину шефу жандармов, царскому генералу! И так посмотрел на него… – Коба посмотрел на меня желтыми, страшными глазами. – И под взглядом Нечаева шеф жандармов с побитым лицом… опустился перед ним на колени! Такая революционная сила была в этом человеке. Он был настоящий… Он не владел имуществом, ночевал по квартирам знакомых, прямо на полу… Даже «умники» мне рассказывали: «У каждого из нас что-то было, у него – ничего». У него была одна мысль, одна страсть – Революция. И одна ненависть – к существующей жизни. Он учил, и мы с тобой должны запомнить это: «Право революционера действовать любыми средствами – шантаж, убийство!» Он так и написал: «Правительство в борьбе с революционерами не брезгует ничем и, главное, иезуитскими методами провокаций, почему же мы боимся?» Когда один из жалких ублюдков спросил Нечаева: «Стоит ли убивать царя?» Он ответил: «Убивать нужно не царя, а всю ектинью». – (Ектинья – молитва за царскую семью с перечислением всех ее членов, которую мы постоянно пели в семинарии.) – Это Нечаев открыл: малочисленная организация при железной дисциплине сможет захватить страну. Именно такую партию создает сейчас Ленин… Ильич поднял упавший нечаевский факел. В основе такой партии должно быть беспощадное подчинение. – Эту мысль Коба повторял и повторял. – Такую партию легко создать в России. Может быть, ее можно создать только в России. Покорность, – шептал он, – в самой душе вечно бесправного русского народа. В ней огонь и кровь крестьянских бунтов. Главное в Революции – кровь! «Дело прочно, когда под ним струится кровь»! Учи заветы Нечаева!

Коба дал мне тетрадь. Всю ночь я читал яростные нечаевские слова, переписанные старательным почерком Кобы: «Денно и нощно должна быть у революционера одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Стремясь к этой цели, он должен сам погибнуть или погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Мы должны соединиться с лихим разбойничьим миром, истинным и единственным революционером в России…»

Создав свою партию в тюрьме, Коба стал важен. Он говорил теперь с «умниками» не о Марксе – о Ленине.

– Ленин, – заявил он им во время очередного диспута, – учит нас: «Никаких дискуссий, никакой свободы мнений в партии, желающей захватить власть, быть не может. Мы – боевая организация, ставящая целью Революцию. Такая же, как орден меченосцев».

Когда «умники» посмели ругать «диктаторские привычки лысого Робеспьера» (так назвал Ленина кто-то из них), Коба только улыбнулся. И сказал мне:

– Пора научить истине.

В дело вступили мы: группа уголовников и я, друг Кобы.

Все оказалось легко. Мы напали на «умников» во время прогулки. Когда били политических, охрана становилась слепой. Мы били их жестоко. Главного «умника» – марксиста, к восторгу начальства, забили до смерти. До сих пор помню, как, харкая кровью, он прохрипел мне:

– Когда-нибудь ты вспомнишь, что обоих – тебя и его – я проклял!

Я расхохотался ему в лицо!

Коба сказал:

– Он был обыватель. Он не был революционером. Но все-таки его жаль. Такой умный, начитанный – и так заблуждался…

Кобу отправили в ссылку. Его сковали прямо во дворе ручными кандалами с другим социал-демократом – Алешой Сванидзе.

Алеша Сванидзе был очень хорош собой – невысок, но отлично сложен, светлые волосы, аккуратный нос с горбинкой, щегольские черные усики и удивительно нежные, светло-голубые глаза.

В паре с ним – такой заурядный Коба с ненавидящими желтыми глазами.

Если бы знала эта кандальная пара предстоящие игры Судьбы… Сестра Алеши Сванидзе станет первой женой Кобы. Так что скованы были будущие родственники. И будущие убийца и убиенный. Потому что Коба расстреляет Алешу Сванидзе, нашего общего с ним дорогого друга…

– Надеюсь, больше не увижу твою рябую харю, – сказал ненавидевший Кобу начальник тюрьмы. – Пошел вон! – И дал ему сапогом пинка под зад… Он боялся Кобу и рад был, что избавляется от него.

Коба только улыбнулся. Мне была знакома эта его загадочная улыбка, от которой мороз пробегал по коже… Он ответил начальнику:

– Надеюсь, кацо, скоро не увидишь не только меня.

Через три дня начальника нашли у дома с перерезанным горлом. Это был прощальный привет от Кобы. Точнее, «партийный взнос» его друзей-уголовников.

Потом отправили в ссылку и меня. Из ссылки я бежал. Возвращаться в Тифлис, где меня знала каждая собака, было нельзя. Некоторое время я жил в Петрограде.

Летом 1903 года отец смилостивился, прислал мне деньги. Я бежал за границу в Брюссель. В Брюссель съехались тогда все звезды русской социал-демократии – то есть четыре десятка человек.

Сняли небольшой и, главное, недорогой сарай, где и развернулось историческое действо. Пока молодые участники расставляли стулья в зале, я прикрепил на дверь сарая вывеску: «Учредительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии».

Вот так в июльский очень жаркий день четыре десятка человек в брюссельском сарае основали партию, которой предстояло изменить историю человечества.

Одним из первых приехал на съезд на велосипеде лобастый господин в котелке. Поставил велосипед, прошел в зал. Господин был лыс, с жалкими рыжеватыми остатками волос над висками…

Барственный Плеханов, знаменитейший русский марксист, сидел за столом – председательствовал. Напротив в первом ряду и устроился лобастый господин. О чем бы ни говорил Плеханов, лобастый, сверкая лысиной и узкими калмыцкими глазками, вскакивал оппонировать… Это и был знаменитый Ленин.

Плеханов волновался, злился. Он приготовился к почитанию, Ленин – к борьбе. Помню, как Ленин кричал, яростно картавя: «Мы, якобинцы, строим здесь партию будущей, кровавой Революции, которая захватит власть. Партию нового типа». Он потребовал жестокой централизации в будущей партии, беспощадного подчинения руководству. «Как положено в армии, в бою!»

– А как же дискуссии, милостивый государь? – В глазах Плеханова искреннее изумление.

– Дискуссии в армии? Дискуссии в бою? Какая буржуазная чепуха!

И восторг на наших лицах – лицах молодых. Ленин был блестящий политический боец. Во время голосования по одному из пунктов плехановцы получили меньшинство, и Ленин, к нашему восторгу, прилепил им презрительную кличку «меньшевики», с которой они и вошли в историю. Себе и нам, своим сторонникам, взял уважительное имя «большевик».

Вот так сразу Ильич сумел расколоть только что созданную партию. Объединил во фракцию своих сторонников и стал нашим Вождем.

В перерывах Ленин разговаривал с молодыми – вербовал союзников.

Именно тогда я рассказал ему о его фанатичном почитателе Кобе. Но мне показалось, что, увлеченный борьбой, Ленин плохо слушал меня.

Вскоре я узнал, что Коба тоже бежал из ссылки. К моему изумлению, он не побоялся вернуться в Тифлис. Революционеры, как правило, опасались возвращаться в родные места.

Но мощная тифлисская «охранка», контролирующая весь Кавказ, как это ни странно, не смогла его арестовать!

В Тифлисе Коба жил в подполье.

Встретились вновь мы с ним в славном 1905 году, когда в России началось небывалое. То, чего не ждал никто из нас – ни большевики, ни меньшевики… Сфинкс, столетия спавший под строгим надзором своих самодержцев, внезапно проснулся. Массовые беспорядки, всеобщая забастовка, парализовавшая страну, мятежи в армии, баррикады. Пока мы спорили, какой будет Революция, она началась!

В Финляндии, в городе Таммерфорсе, была срочно созвана тайная конференция социал-демократической партии. Я снова являлся делегатом от Кавказа. Здание, где проходила конференция, стояло у озера, недалеко от огромного православного собора. Каково было мое изумление, когда, подходя к озеру, я увидел… Я не поверил своим глазам! У озера стоял… Коба.

– Коба!

– Ошибся, кацо, мое имя – господин Васильев, – усмехнулся он.

Мы обнялись.

Оказалось, я недооценил Ленина. Он запомнил мой рассказ о Кобе, и того пригласили на съезд. Коба купил себе паспорт на имя какого-то Васильева и приехал…

Честно говоря, я опять был изумлен. Финляндия, завоеванная русскими царями, чье население ненавидело царизм, стала любимым пристанищем для нас, русских революционеров. Оттого в дни революции 1905 года все поезда в Финляндию буквально кишели агентами русской секретной службы! У меня, помню, в пути жандармы четырежды проверяли паспорт, пристально вглядывались в фотографию, потом в мое лицо. Честно говоря, я не мог тогда понять, как Коба с его грузинским лицом и сильным акцентом благополучно проехал через всю Россию в Финляндию с русской фамилией в паспорте. Он воистину был удачлив. Слишком удачлив или (что точнее) странно удачлив…

Вечером в самой дешевой гостинице, где он остановился, я рискнул спросить:

– Что говорили жандармы, увидев твой паспорт на фамилию Васильев?

Он побледнел. Лицо стало злым.

– Они не видели мой паспорт. Я умею заговаривать. Сижу и бубню под нос: «Проходи мимо… проходи, дорогой…» И проходят! – Он посмотрел на меня в упор. – Ты что же, мне не веришь?

Я поверил, хотя никому не мог пересказать это странное объяснение.

Ленин уже был в зале, когда мы с Кобой вошли в прокуренное маленькое помещение. Ильич сидел в углу, что-то торопливо писал. Коба с таким детским восторгом уставился на него, что тот даже обернулся…

Коба прошептал:

– Подведи!