Эдуард Качан

Читаем Евангелие с детьми

Глава 5

Следующим вечером разговор о Евангелии папа начал с вопроса:

– Дети, помните, какие православные праздники у нас зимой?

– Конечно! – ответил Сеня. – Рождество!

– Молодец, – похвалил его папа. – А что такое Сретение, вы помните?

– Сретение – это встреча зимы и весны! – радостно выпалил Коля.

Папа и мама изумлённо переглянулись.

– Сынок, это кто же тебе такое сказал? – спросила мама.

– Антон, – уверенно ответил Коля, искренне не понимая, почему братья и сестра хихикают.

Антон жил по соседству и был Колиным одноклассником.

– Глупости! – возразил брату Лёша. – Сретение – это празднование встречи Иисуса Христа, Которого маленьким принесли в Иерусалимский храм, со старцем Симеоном! Симеон тогда взял Младенца Христа на руки и сказал: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля». Такая молитва еще есть, помните? Её читают после Причастия, в благодарственных молитвах!

– Правильно, – кивнул папа. – Теперь давайте прочтём об этом событии то, что о нём пишет евангелист Лука.

Он открыл Книгу и начал читать:

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

Лк. 2, 25–32

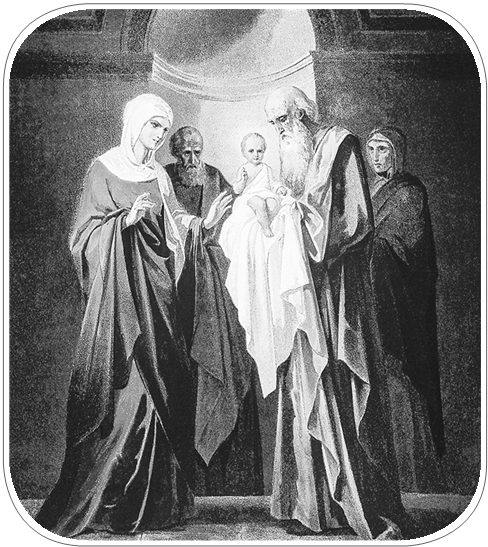

Сретение Господне

– Есть предание, что Симеон был одним из тех семидесяти старцев, которые перевели ветхозаветные Книги Священного Писания на древнегреческий язык, – сказал папа. – Сделано это было при царе Птолемее более чем за двести лет до Рождества Христова. Это значит, что на момент встречи с недавно родившимся Господом Симеону было очень, очень много лет! Такая долгая жизнь была дана Симеону не зря – ему было обещано Господом, что он не умрет, пока не увидит Христа. Об этом упоминает евангелист Лука. Как, наверное, Симеон ждал этой встречи, сколько молитв он вознёс к Господу за эти долгие годы! И вот эта встреча наступила! Потому и праздник в честь этого события называется Сретением, то есть встречей. В XIX веке святитель Феофан Затворник писал об этом событии: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству». Задачей ветхозаветного закона было подготовить народ Израильский к встрече со Христом, чтобы потом этот народ (или хотя бы лучшая его часть) стал Христианской Церковью и разнёс евангельскую весть по всему миру. Обратите внимание: Симеон говорит, что Христос есть свет к просвещению язычников. Это очень важно! Впервые в Евангелии от Луки упоминается человек, которому открыто Духом Святым, что Христос пришёл не только ради евреев, что Он – Спаситель и Просветитель всего мира, всех людей, которые захотят послушать Его. Тому же Захарии, отцу Иоанна Крестителя, было открыто меньше. Помните, как пророчествовал Захария, мы с вами недавно читали? Бог посетил народ Свой и сотворил избавление ему16. То, о чём пророчествует Симеон, – больше. Собственно, ещё в Ветхом Завете говорилось о том, что Христос просветит не только евреев, но и язычников. Об этом, например, упоминал пророк Исаия. Но в евангельские времена евреи часто об этом забывали. А вот Симеон не забыл и напомнил всем. Хотя, скорее всего, дело не в памяти. Дух Святой подсказал ему.

– Пап, а почему он сказал: Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко? – спросила Лена. – Неужели он хотел умереть?

– Если предание не ошибается, то Симеону на тот момент было лет триста или даже больше, – заметил папа. – Жить вечно в раю, с Богом и святыми Его – это прекрасно. А вот слишком долгая жизнь здесь, на нашей грешной земле, не слишком большое благо.

– Как это? – не поняла Лена.

– А ты представь, что тебе придётся видеть смерть своих друзей, детей, внуков, правнуков, – кому такого пожелаешь? Две сотни лет быть немощным стариком тоже ведь не сахар, Лена! Поэтому Симеон, скорее всего, насытился днями и от земной жизни просто устал. И вот он видит и держит на руках Того, Кто должен принести избавление от рабства греху и смерти всему человечеству. Того, Кто должен принести нам всем вечность! Это – счастье. После такого и умирать не страшно. Ведь знаешь, что смерть – не навсегда. Будет душа с Богом, будет воскресение мёртвых и жизнь будущего века!

– А, тогда понятно, – сказала Лена.

И папа продолжил читать:

Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец.

Лк. 2, 33–35

– Что это за оружие, которое пройдёт душу? – опять спросила Лена.

– Симеон предсказывает Деве Марии, что Её ждут страдания, – пояснил папа. – И это всё сбылось, как мы знаем. Она видела, что её Сына гонят, не понимают, мечтают убить. Это ли не страдание для Матери? В конце концов Она стояла у Креста Его и видела, как Тот, Кого Она любила больше всех на свете, умирает в муках. Тяжёл материнский крест, правда?

Девочка задумчиво кивнула.

А папа продолжил чтение:

Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

Лк. 2, 36–38

– Удивительная, наверное, была женщина эта Анна! – сказала мама.

– Да, конечно! – согласился папа. – Столько лет жить при храме, столько лет молиться! Помните слова Господа: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят17? На примере Анны, да и старца Симеона, видно, как сбывается это слово Господа. Они видели всего лишь малюсенького Младенца, ещё не сотворившего никаких чудес, но их чистое сердце помогло им узнать в этом Младенце Воплотившегося Бога. А фарисеи не узнали Христа, хоть и были свидетелями множества Его великих дел. А почему не узнали? Потому что сердца их чистыми не были. Увы! Грех не позволил им узнать Мессию, несмотря на то что они так этого Мессию ждали!

И папа прочёл дальше:

И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.

Лк. 2, 39–40

– Здесь мы сталкиваемся с одной особенностью даже не Евангелия, а литературы вообще, – сказал папа. – Я сейчас говорю о необходимости упрощать повествование, что-то опускать. Никто и никогда не пишет всего до мельчайших подробностей – так просто не бывает. И евангелисты не написали всего. О чём нас честно и предупреждает евангелист Иоанн, когда говорит: Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг18. И вот здесь мы сталкиваемся с одним из таких упрощений. Евангелист Лука кое-что опускает из жизни Христа. Поскольку он решил не писать о волхвах (быть может, просто потому, что о них уже написал евангелист Матфей), то он не пишет и обо всём том, что связано с пришествием волхвов. Убийство Иродом младенцев, бегство Иосифа с Марией и Младенцем Христом в Египет – всего этого Лука не касается. Упрощая своё повествование, Лука пишет просто: возвратились в… Назарет. Но на самом деле между тем посещением храма, о котором мы сейчас читали, и переселением в Назарет случились важные события, о которых мы знаем благодаря тому, что, милостью Божьей, у нас не одно Евангелие, а четыре. Понятно?

– Понятно, – ответил Лёша.

– А мне не совсем, – подал голос Сеня.

– Что именно тебе не понятно?

– Ну… – мальчик замялся. – Непонятно, что за чем произошло!

– Ах, это! – улыбнулся папа. – Насколько я понимаю, последовательность событий была такая. Сначала Иосиф с Девой Марией направились в Вифлеем, где и родился Христос. Сразу же после этого рождённому Младенцу поклонились пастухи. Затем Семья отправилась в Иерусалим – посетить храм и принести положенную жертву. Там они встретили Симеона и пророчицу Анну. Затем вынуждены были вернуться в Вифлеем. Не знаю почему. Быть может, перепись запаздывала – во время таких масштабных событий обычно творится страшный бардак. Именно в Вифлееме их и застали волхвы – причём, конечно, на тот момент Святое Семейство уже обзавелось временным жильём, и волхвы увидели маленького Христа не в яслях для скота, а в доме. После этого было бегство в Египет и уже потом возвращение в Назарет. Каждый из двух евангелистов, которые писали о детстве Христа, поведал нам часть этой истории. Ну что, теперь понятно?

– Кажется, да, – ответил Сеня.

– Тогда читаем дальше?

– Читаем! – согласились все.

Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?

Лк. 2, 41–49

– Это очень интересная история, – сказал папа. – И Лука считал это событие очень важным, иначе не включил бы его в своё повествование. Дело в том, что существовали люди, которые считали, что Христос до Крещения в реке Иордан был обычным, хотя и праведным человеком, и лишь после того, как на него сошёл Дух Святой, Он стал тем, кем стал. Да что там говорить, я лично одно время переписывался с человеком, протестантом, который высказывал вот такое мнение. Видимо, что-то подобное было уже во времена евангелиста Луки. Именно поэтому он и вставляет сюда эту историю, чтобы доказать – нет, всё не так! Христос был Богочеловеком с самого рождения! Вот смотрите: Ему всего-то двенадцать лет. Примерно в этом возрасте еврейских мальчиков начинали всерьёз обучать Закону Моисея. Только начинали обучать! А сколько лет нужно, чтобы всё выучить досконально! Но Христос – хоть Ему всего двенадцать – уже мудрее мудрых и прекрасно осознаёт своё Богосыновство. То есть и в детстве, до Крещения Иоанна, Христос был Тем, Кем мы Его и знаем, – истинным Богом и истинным Человеком.

Отрок Иисус в храме

И папа продолжил читать:

Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Лк. 2, 50–52

– Как видите, в безгрешном сердце Иисуса не было гордости, – сказал папа. – Двенадцатилетний Мальчик, осознавая Себя Сыном Божьим, тем не менее выполняет то, что и положено любому ребёнку, – слушается Свою Маму и Иосифа Обручника, в семье которого растёт. Здесь интересно отметить одну деталь. Однажды Святитель Иоанн Златоуст задался вопросом: почему Христос иногда ведёт Себя как Бог, а иногда как обычный Человек? И сам ответил на него так: да, Христос мог бы вести Себя как Бог всегда. Но в этом случае евангельская весть для нас обеднела бы.

– Обеднела? – не понял Сеня. – Почему?

– Но ведь мы не можем вести себя так, как Бог, правда? – ответила за папу мама. – Невозможно подражать Богу. Но можно подражать Человеку.

– Всё правильно, – согласился папа. – Христос, когда ведёт Себя как Человек, делает это для того, чтобы мы могли брать с Него пример. Он в детстве слушается свою Маму – и вы, подражая Ему, можете поступать так же. Он тих и скромен – и мы учимся у Него быть такими же. Он постится – и мы, подражая Ему, постимся. Он молится, хотя Его единство с Отцом никогда не разрывалось! Впрочем, мы чуть позже будем говорить об этом подробнее. Сейчас же поймём: мы молимся, подражая Ему. Никто ведь не может сказать: «Христос не молился, и я не буду», верно?

– И врагов мы стараемся прощать потому, что и Он прощал, – добавила мама.

– Конечно! – улыбнулся папа. – Мы, к счастью, можем брать пример с Самого Иисуса Христа именно потому, что Он – тоже Человек. Понятно?

– Понятно, – сказал Сеня.

Глава 6

В следующий раз Евангелие начали читать не вечером, а утром. Была суббота, и детям не нужно было идти в школу. Да и у папы выдался выходной. Папа вообще считал, что Библию полезнее читать по утрам: прочёл – и пошёл по своим делам. Правильный настрой, заданный Святым Писанием, поможет справляться с различными жизненными ситуациями лучше и грешить поменьше. Но, к сожалению, читать Библию утром получалось редко – слишком уж рано пришлось бы всем вставать в будние дни. Поэтому хотя бы в выходные папа старался собирать свою семью слушать Евангелие пораньше, раз уж никто никуда не спешит.

Папа начал:

В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.

Лк. 3, 1–2

– Я всегда поражался, как мудро и точно составлено евангельское повествование, – сказал папа, на минутку оторвавшись от Библии. – Вот как мы сейчас обозначаем какую-нибудь дату? Считаем годы от Рождества Христова! Скажем, крепостное право отменили в 1861 году от Рождества. Российская империя пала в 1917 году от Рождества, СССР закончил своё существование в 1991 году – тоже от Рождества. И так далее. А в евангельский период люди, насколько я знаю, считали годы от даты сотворения мира. Но вот в чём проблема: существует несколько разных дат сотворения! Есть византийский календарь, еврейский календарь, календарь Древнего Египта, календари Индии, календари индейцев доколумбовой Америки, и это, наверное, я не все перечислил. И во всех этих календарях дата сотворения мира разная! Понимаете, в чём трудность?

– Не совсем, – признался Лёша.

– Ну, написал бы Лука, к примеру, что это случилось в пятитысячном году от сотворения мира. А по какому календарю? Ведь они разные! По одному из календарей, в этом году люди ещё на мамонтов охотились, по второму – начались Средние века, а по третьему – Колумб в Америку засобирался. Это я так, образно сказал, чтобы вы поняли: не всё просто с календарями. Видимо, поэтому, чтобы не возникало путаницы, Лука «привязал» дату начала проповеди Иоанна Крестителя не к календарям, а к времени жизни известных людей. И теперь возьми год, когда Понтий Пилат был начальником в Иудее, Ирод – в Галилее, а Тиберий пятнадцатый год правил в Риме, и ты получишь нужную дату вне зависимости от того, каким календарём пользуешься! Именно в этот год Бог призвал Иоанна Крестителя на служение. Очень удобно! Ну что, понятно?

Лёша кивнул.

– Читаем дальше?

– Читаем! – сказал Сеня.

И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие.

Лк. 3, 3–6

Проповедь Иоанна Крестителя

– А вот этого места я никогда не понимала! – призналась Лена. – Какие-то долы, какие-то холмы. Это всё о чём?

– Здесь нам поможет знание истории, – улыбнулся папа. – В те далекие времена, если восточный правитель собирался в путешествие по своим владениям, перед ним высылали специальных людей. Их задачей была проверка дороги. Вряд ли они «наполняли долы», то есть долины, и «понижали горы и холмы», но состояние мостов проверяли, а также разгребали на дороге завалы – вдруг дерево упало или камнепад на горной дороге был. Они всё это расчищали, чтобы правитель мог ехать без ненужных остановок. И все это знали, конечно. То есть появление такой бригады говорило местным жителям: скоро здесь проедет правитель, ждите и готовьтесь – дворы подметите, одёжку почище наденьте, лицо умойте и так далее. Появление Иоанна Крестителя, который требовал от слушающих «приготовить пути Господу», означало то же самое: «Ждите! Пришло время исполниться древним пророчествам. Скоро здесь пройдёт Мессия, Помазанник, Христос – великий Царь, великий Первосвященник, Искупитель и Спаситель». И все это понимали. Только пути для Него нужно было приготовить не на обычных земных дорогах, а в собственных душах.

Иоанн Креститель говорил всем: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное19. Покайтесь – значит изменитесь, станьте другими, постарайтесь выровнять греховные неровности в своей душе, и тогда сможете принять долгожданного Мессию как дóлжно. Наши греховные дыры в душе – они и были тем, что пророк образно назвал долами, горами и холмами. Их нужно было попытаться залатать, залечить, исправить, чтобы они не закрыли Господу дорогу к нашему сердцу. Понятно?

– Понятно, – призналась Лена, – но только после того, как ты объяснил.

– А вот современники прекрасно поняли Иоанна и без дополнительных объяснений и потому шли креститься в Иордане.

– Наверное, они были умнее, чем мы, – задумчиво сказала Лена.

– Не то чтобы умнее, – ответил папа. – Просто они очень ждали Христа в то время. Правда, дождавшись, не все узнали Его. Вот такая трагедия. Пришел к своим, и свои Его не приняли20, – как сказал евангелист Иоанн. Но мы ещё будем об этом говорить.

Папа улыбнулся и стал читать дальше:

Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.

Лк. 3, 7–11

– Это очень важное место, – сказал папа. – Вы в своей жизни обязательно будете встречать людей, которые считают, что рай у них в кармане. Они крещёные (их маленьких в Церкви крестили), и, значит, всё, больше ничего делать не нужно! О том, что Крещение – начало пути к Богу, а не конец его, эти люди и слушать не хотят. Похожим духовным недугом страдали и современники Иоанна. Только они надеялись, конечно, не на Крещение, а на своего далёкого предка Авраама. Конечно, Авраам был велик перед Господом! Но этим людям казалось, что его величия хватит на то, чтобы ввести в Царство Божье и их, вне зависимости от того, добры они или злы. Иоанн Креститель жёстко опровергает такое мнение. Он называет своих современников порождением ехидны, то есть детьми змеи, а вовсе не Авраама! И что же делает этих людей такими? Их злые сердца, конечно, и как следствие – злые дела! Поэтому если кто-то хочет покаяться, очистить своё сердце, то он должен оставить дела злые и начать делать добрые. Другого пути в Царство нет! Если плода покаяния – добрых дел – не будет, то этих людей ждёт огонь вечный, а вовсе не Царство Божие!

– А какие это должны быть дела? – спросил девятилетний Коля.

– Иоанн Креститель предлагал одевать и кормить бедняков, – ответил папа. – А то ведь как бывает? Человек соблюдает все обряды, деньги на храм даёт и считает, что большего и не надо, он – настоящий святой. А о делах милосердия забывает напрочь! Вот Иоанн об этом и напоминал. Впрочем, добрые дела бывают не только такими, и об этом мы сейчас прочтём.

Вот послушайте:

Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.

Лк. 3, 12–13

– Матфей был мытарем, – похвастался своим знанием Писания одиннадцатилетний Сеня.

– Пап, а кто такой мытарь? – спросил Коля.

– Это сборщик налогов, – ответил за папу Лёша.

– А что такое налоги? – не унимался Коля.

Всё-таки он был ещё маленьким и не мог знать того, что знали старшие дети.

– Налоги – это деньги, которые собирают с граждан страны, чтобы содержать армию, чиновников, да и самого правителя, – пояснила мама. – Налоги были и в то время, и сейчас они есть. Учителя получают с этих налогов зарплату. И врачи, если больница государственная.

– Пап, ну, а чего тогда мытарей все так ненавидели? – спросил Лёша. – Отчего такое отношение? Ну собирает человек налоги. Просто работа у него такая, ведь нельзя без налогов. Зачем к мытарю относиться как к грязи?

– Во-первых, люди в подавляющем большинстве не любят сборщиков налогов, – ответил папа. – Они и понимают, что без налогов не обойтись, но не любят расставаться со своими деньгами. Во-вторых, мытари в те времена собирали деньги для римской администрации. Римлян иудеи ненавидели, а кому приятно, когда у тебя забирают деньги, чтобы отдать твоим врагам? Ну и главное: мытари часто были нечисты на руку. Они не только для римлян деньги собирали, но и себя не забывали. Образно говоря, пили кровь своих соплеменников и на этой крови жирели. За это были презираемы и ненавидимы. Однако обратите внимание: когда мытари пришли креститься к Иоанну Крестителю, он не велел им оставить свою службу. Пророк понимал: без сбора налогов действительно нельзя. Но он строго сказал им: Ничего не требуйте более определенного вам. То есть не грабьте людей, не обманывайте их. Не наживайтесь на их простодушии. Если по закону положено взять налогами пять динариев, то возьми именно пять. Не бери обманом шесть, чтобы потом один динарий положить себе в карман. Ты от римских властей зарплату получаешь – и будет с тебя. Ну что, Лёша, понятно? Читаем дальше?

Лёша не ответил, только кивнул.

И папа прочёл:

Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.

Лк. 3, 14

– А вот это место в Писании лично меня наводит на грустные мысли, – сказал папа. – Прошло столько лет, а ничего не меняется! Когда-то я пытался работать в милиции. Вы этого не помните, маленькие были, а мама наша помнит. Во времена Иоанна воины были не только солдатами, но и стражниками, попросту – полицейскими. И что же советует им Иоанн, если переложить на современный язык? Никого не обижайте – то есть не пользуйтесь тем, что у вас есть власть и оружие, чтобы решить какие-то свои, личные проблемы. Не клевещите – то есть не «шейте» «липовых» дел, не обвиняйте невиновных в преступлениях, которых они не совершили, просто потому, что настоящего виновного вы найти не смогли. И довольствуйтесь своим жалованьем – то есть не берите взяток. Всё как сейчас, увы! Две тысячи лет прошло, а почти ничего не изменилось! Трудно, трудно нам, людям, стать другими.

– Ну так это сказано воинам! – пожал плечами Лёша. – Мы-то не воины.

– Ты так думаешь? – усмехнулся папа. – Нет, сынок! Всякий настоящий христианин – это воин Христов. Он, правда, борется не с людьми, а с бесами и с собственными грехами и страстями.

– А чем грех отличается от страсти? – спросил Сеня.

– Страсть – это болезнь души, из которой грех вырастает, – пояснил папа. – Например, жадность – это страсть. А если ты украл у своего одноклассника деньги, то это грех, который из твоей жадности вырос. Зависть – это страсть. А если ты проткнул шилом колесо чужого велосипеда просто из-за того, что у тебя такого велосипеда нет, – это грех, который из твоей зависти вырос. И так далее. При этом если ты станешь всегда уступать своей страсти – например, всегда из-за жадности деньги красть, – то твоя жадность только усилится. А если начнёшь свои деньги нищим раздавать, то и жадность твоя будет становиться всё слабее и слабее. Понятно?

Сеня кивнул – ему было понятно.

– Со страстями и грехами мы должны бороться! – продолжил папа. – И эта борьба вовсе не проста. Для неё, по словам апостола Павла, нужна и броня праведности, и щит веры, и все-оружие Божие, и шлем спасения, и меч духовный21. Как видите, великий апостол в своём Послании нарисовал настоящего воина, только воина духовного! А поскольку я очень надеюсь, что вы вырастете настоящими воинами Христовыми, то прошу обратить внимание на последние слова Иоанна: довольствуйтесь своим жалованьем. В мире много возможностей положить себе деньги в карман не совсем честным способом. Есть, например, взятки. Есть так называемые «откаты», когда человек, получивший заказ на какую-то работу, доплачивает чиновнику за то, чтобы этот заказ отдали именно ему, а не кому-то другому. Таким образом чиновник обкрадывает государство. В общем, много чего есть. Запомните: вы так поступать не должны! В денежных делах нужно стараться быть как можно более честным именно потому, что великий пророк учил нас довольствоваться своим жалованьем.

И если денег не хватает, лучше ищите другую работу, но только не воруйте! И не бойтесь: Бог не оставит того, кто изо всех сил хочет поступать правильно.