Ян Плампер

История эмоций

Ян Плампер

ИСТОРИЯ ЭМОЦИЙ

Новое литературное обозрение

Москва

2024

УДК 159.942

ББК 88.252.1

П37

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. CLXХIII

Перевод с английского К. Левинсона

Ян Плампер

История эмоций / Ян Плампер. – 2-е изд. – М.: Новое литературное обозрение, 2024.

Книга посвящена истории изучения эмоций – одной из наиболее быстро растущих областей в современной исторической науке. Она представляет собой первую монографию, знакомящую читателя как с прошлым и настоящим этой области, так и с предлагаемым направлением дальнейшего ее развития. Книга построена вокруг спора между социально-конструктивистскими и универсалистскими теориями эмоций – спора, который структурировал исследовательскую практику в различных областях изучения чувств на протяжении более ста лет: социальные конструктивисты полагают, что эмоции являются преимущественно результатом научения, культурно специфичны и подвержены историческим изменениям, тогда как универсалисты настаивают на том, что эмоции одинаковы во всех культурах и во все времена. Автор историзирует и проблематизирует эту бинарную оппозицию, указывая на возможности изучения эмоций за пределами конструктивизма и универсализма. Кроме того, в книге описывается история ученой рефлексии по поводу чувств в науках о жизни – от экспериментальной психологии XIX в. до новейшей аффективной нейронауки, а также в антропологии, философии, социологии, лингвистике, истории искусств, политической науке и истории с древних времен до наших дней.

В оформлении обложки использованы фотографии масок японского театра Но, Рейксмюсеум

ISBN 978-5-4448-2396-5

Original title: Geschichte und Gefühl.

Grundlagen der Emotionsgeschichte by Jan Plamper

© 2012 by Siedler Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany

© К. Левинсон, пер. с английского, 2018

© Е. Поликашин, дизайн обложки, 2018

© ООО «Новое литературное обозрение», 2018; 2024

ВВЕДЕНИЕ

Миндалина – всего лишь овальная тень размером с изюмину, плавно переходящая в более светлое окружающее мозговое вещество. Я сразу подумал: ее, наверное, и извлечь-то не получится – это не обычный орган вроде печени или селезенки, которые можно вынуть из пластиковой анатомической модели и потом вставить обратно. Мне миндалину показывали на сечении мозга, похожем на нарезанный тонкими ломтиками кочан цветной капусты. Эти ломтики аккуратно отделяла один от другого студентка, которая перед этим перебрала несколько мозгов, вынимая их из ведер с формалином, пока не нашла подходящий – тот, который был рассечен так, чтобы была видна миндалина.

Происходило это все ранним декабрьским утром 2009 года в кабинете имени Рудольфи Анатомического института при берлинской клинике «Шарите» – крупнейшей университетской клинике Европы. Я послал туда по электронной почте письмо, где сообщил, что работаю над исследованием по истории страха у русских солдат в годы Первой мировой войны и хотел бы посмотреть на человеческую миндалину, потому что она отвечает за страх и я много раз читал про нее в исследовательской литературе по нейронауке. Мне тут же ответили, что в понедельник я могу прийти на занятия по анатомии для студентов-медиков и там мне покажут миндалину. Я пришел раньше преподавателя и объяснил собравшимся второкурсникам в белых халатах, что мне нужно. Пока они доставали из пластиковых ведер один заформалиненный мозг за другим, выбирая тот, который был препарирован подходящим образом, я бросил взгляд на соседний стол. Две студентки только что положили на него тяжелый синий пластиковый мешок с трупом, расчехлили его, сняли марлевые повязки с головы, перевернули препарированное, со снятой кожей, тело на живот, подперли деревянным бруском подбородок, сняли уже отпиленную крышку черепной коробки и, вооружившись пинцетом и скальпелем, начали углубляться в недра мозга. Я внезапно подумал: а ведь то, как эти студентки добираются до областей, лежащих глубже коры, которая отвечает за когнитивные функции мозга, очень похоже на то, как продвигаюсь в своем историческом исследовании я сам. Они тоже рано или поздно наткнутся на миндалевидное тело – обитель страха, базальное логово самого основного из всех чувств.

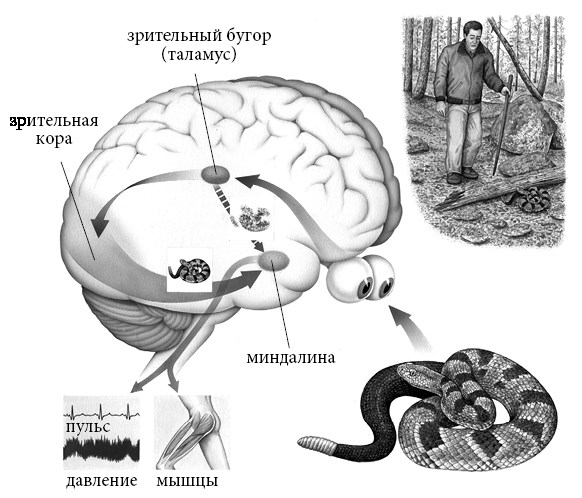

«Миндалиной» назвал это образование из‐за его продолговатой формы немецкий анатом Карл Фридрих Бурдах (1776–1847), который открыл его в 1819 году1. В 1930‐е годы с помощью экспериментов на животных и наблюдений над пациентами установили, что миндалевидное тело – это та зона мозга, где протекают все нейрональные процессы, которые вызываются источниками угрозы (например, такими, как ядовитая змея), активируют вегетативную нервную систему (повышенный мышечный тонус, ускоренный пульс, короче говоря – все необходимое, чтобы убежать от ядовитой змеи) и которые обычно относят к эмоции под названием «страх» или «тревога». В 1980‐е годы это воззрение было подкреплено новыми технологиями визуализации, такими как компьютерная томография. Когда я спросил студентов-медиков, собравшихся под яркой неоновой лампой вокруг анатомического стола, чтó говорит наука о функции миндалины, они в один голос ответили: «Отрицательные эмоции, особенно страх».

Своей известностью миндалина в большой мере обязана нью-йоркскому нейрофизиологу Джозефу Леду, чья книга «Эмоциональный мозг: таинственные основы эмоциональной жизни» (1996) была переведена на многие языки и стала бестселлером. Леду, который вместе с сотрудниками своей лаборатории играет на электрогитаре музыку в стиле heavy mental (sic!) в группе Amygdaloids, говорит о двух путях к страху: первый, быстрый, путь ведет через миндалину, а второй, немного медленнее, через кору мозга2. Когда мы воспринимаем угрожающий стимул (змею), эта информация, как пишет Леду, за 12 миллисекунд передается в миндалину, а та активирует вегетативную нервную систему для обеспечения реакции типа «борись или беги», сформированную в ходе эволюции живых организмов. Эта быстрая реакция может решить вопрос о жизни и смерти, потому что готовит тело к тому, чтобы убежать от угрозы силой или остаться и сражаться с ней. В два раза дольше, 24 миллисекунды, та же информация идет в кору головного мозга, где она оценивается: змея ли это в самом деле или просто палка, похожая на змею? Если это змея, то мертвая она или живая? Если она живая, то ядовитая это змея или безвредная? Если на самом деле опасности нет, то кора посылает сигнал миндалине, которая успокаивает вегетативную нервную систему3. Иллюстрация, приведенная Леду (см. ил. 1), производила настолько убедительное впечатление, что с 1996 года ее воспроизводили в публикациях о страхе, наверное, чаще, чем какую-либо другую4.

С тех пор знание о миндалине стало достоянием широкой общественности, так что почти всякий раз, когда я рассказываю о своих исторических исследованиях, посвященных солдатскому страху, кто-нибудь обязательно меня о ней спросит. Вообще, кроме солдатского страха, мало есть других эмоций, в разговоре о которых с такой безотказностью рефлекса упоминали бы антропологические константы (сегодня – облекая это в нейробиологическую терминологию). Связано это с идеей, что существует некая нейробиологическая материальная основа всего и всякого страха, которая не зависит от времени и культуры, она одна и та же у всех животных – от лабораторных мышей до человека разумного. Тем самым мы обозначили один из полюсов, наблюдаемых во всех исследованиях эмоций с XIX века: это нечто жесткое, неизменное, универсальное, общее для всех видов, вневременное, биологическое, физиологическое, сущностное, базовое, «зашитое в систему». Тем фактом, что миндалина расположена так глубоко в мозгу (в тех недрах, до которых пытались добраться студентки у соседнего стола), как бы все сказано.

Ил. 1. Джозеф Леду и два пути к страху

Но что на самом деле представляет собой миндалина? Конгломерат нервных клеток, который активируется при некоторых функциях головного мозга, включая эмоции. В этом мнении большинство исследователей пока едино. Но споры начинаются, уже когда встает вопрос о том, какие нервные клетки (нейроны) относятся к миндалине, а какие нет. Дело в том, что в окружающих зонах тоже есть нервные клетки, и некоторые из них тоже считаются релевантными для эмоций5. Сразу бросившийся мне в глаза плавный переход между темным пятном на срезе мозга и более светлыми участками вокруг наглядно отражает трудность этого разграничения. Функции миндалины вызывают не меньше споров. Сегодня уже считается устаревшим мнение, что она отвечает только за отрицательные эмоции. Иногда утверждают, что она отвечает за обоняние, за зрительное восприятие, а также за способность джазовых музыкантов отличать импровизацию от заученных композиций6. К тому же распределение и связи нейронов в миндалевидном теле различаются у грызунов, на которых проводят большинство экспериментов, и у людей, о которых делают выводы на основе этих экспериментов7. И наконец, когда мы говорим о миндалине в единственном числе, это, строго говоря, лишь половина истории, потому что миндалевидных тел два – по одному в каждой половине мозга. Как они соединяются между собой, есть ли между ними разделение труда, и если да, то каковы функции каждого из них – все это предмет интенсивных дискуссий в нейробиологии8.

Вот что вертелось у меня голове, когда я вышел из анатомички под блеклое зимнее солнце Берлина.

Совершенно другие вещи узнал я, когда читал этнологические исследования о страхе. Этнологи не искали какого-то одного механизма функционирования страха, общего для всех и имеющего нейроанатомическую привязку: они обнаружили в различных культурах и эпохах разные способы обращения со страхом. Это касалось даже солдатского страха. Вот один пример: племена маори – коренных жителей нынешней Новой Зеландии – до их покорения британцами в середине XIX века часто воевали друг с другом. Если воин маори перед боем обнаруживал телесные проявления боязни, такие как дрожь, то считалось, что он одержим атуа – особым духом, который был разозлен нарушением тапу9 – канона социальных норм. Для освобождения от атуа применялся ритуал: воин должен был проползти между раздвинутыми ногами женщины, которая имела более высокий социальный статус, чем он. Половые органы женщины, особенно влагалище, обладали, как считали маори, способностью освобождать от атуа. Если воин, проползший между ног женщины, переставал дрожать, то он отправлялся в бой свободным от атуа, то есть без страха. Если же его все еще трясло, то считалось, что ритуальное очищение не удалось, и этот воин мог безнаказанно остаться дома. По всей видимости, возможность того, что атуа нападет на человека во время битвы, не предусматривалась; следовательно, мы можем полагать, что маори не чувствовали страха в бою. Таким образом, согласно существовавшей у этого народа модели солдатского страха боязнь локализуется вне тела воина. Зарождается страх не в его «душе» или «психике», и не в его «мозге», а в некоей трансцендентной сфере норм тапу и надмирных сил10.

Этот пример подрывает нашу концепцию универсализма солдатского страха. Тем самым затронут второй полюс всех исследований чувств: мягкий, антиэссенциалистский, антидетерминистский, социально-конструктивистский, культурно-релятивистский, ориентированный на культурную специфичность и культурную контингентность. Между этими двумя полюсами и бытует научный дискурс об эмоциях с середины XIX века, если не раньше. Понятия, которые сгруппированы вокруг этих полюсов, не совпадают. Пока неясно, как они соотносятся друг с другом, как, когда и почему возникли и чем друг от друга отличаются, то есть как их можно картировать. Исследования здесь только начинаются. Но всякий, кто в первой декаде третьего тысячелетия принимал участие в мультидисциплинарных (о междисциплинарности тут не может быть и речи) конференциях с участием неврологов и гуманитариев, знает, как вирулентны эти полюса и как быстро вокруг них могут формироваться ожесточенно враждующие друг с другом лагеря. Деление на универсалистов и социальных конструктивистов уже отмечалось многократно: Барбара Розенвайн пишет, что «некоторые ученые считают эмоции врожденными, другие же рассматривают их как „социальные конструкты“»11. Ингрид Кастен задается вопросом, «где и как провести границы между универсалиями и переменными»12. Питер и Кэрол Стернсы говорят о необходимости и трудности «отделять постоянное (животное) от изменчивого (культурно обусловленного)»13. Рюдигер Шнелль отмечает, что «мы сегодня в историческом изучении эмоций наблюдаем две противоположные базовые позиции: приверженцы одной считают, что чувства людей на протяжении тысячелетий остались теми же (изменились только способы выражения); приверженцы другой считают, что у каждой эмоции есть своя история, обусловленная общеисторическими изменениями». Шнелль также считает, что «универсалисты и эволюционисты противостоят […] конструктивистам»14. Армин Гюнтер задается вопросом: «Есть ли вообще у эмоций история или они суть антропологическая константа?»15 И наконец, Кэтрин Латц и Джеффри Уайт констатируют, что «литература об эмоциях характеризуется несколькими классическими эпистемологическими антагонизмами. В их числе – различие между […] универсализмом и релятивизмом»16. Даже там, где бинарная оппозиция «социальный конструктивизм vs. универсализм» не фигурирует, обычно считают необходимым специально упомянуть, что авторы не вписывают себя в нее, – например, в специальном выпуске одного журнала, посвященном эмоциям с точки зрения медицинской антропологии, подчеркнуто, что «статьи не сосредоточиваются на дебатах об универсальности или культурной специфичности тех или иных эмоций»17.

О том, что деление на универсалистский и социально-конструктивистский лагеря не очень-то способствует прогрессу познания, тоже уже много раз говорили18, и даже при беглом взгляде на историю XIX–ХХ веков ясно, что это разделение не есть нечто Богом данное, оно рукотворное. Возникло оно из другой дихотомической фигуры мысли: «природа vs. культура». На протяжении значительной части XVII века в истории европейской мысли «природа» еще представляла собой более открытую категорию: ее часто представляли аллегорически (в виде богини Дианы), ей часто поклонялись (возводя храмы природы), она была переменчива и легкой поступью двигалась в направлении некой цели, а не просто существовала, неизменная и твердая как скала. «Природа» означало «интенцию, никогда не претворенную полностью в реальность». Ее «всё еще рассматривали как массу поддающихся трансформации возможностей, а не как неумолимую, непоколебимую, жесткую реальность»19. Природа была чем-то пластичным.

Ситуация изменилась в эпоху Просвещения. В начале XVIII века выкристаллизовывается оппозиция «природа vs. культура». Природа перестала быть изменчивой и приобрела новые свойства. Во-первых, теоретики государства определили ее как то, что предшествовало государству («естественное состояние» у Томаса Гоббса), а потом как то, что предшествовало обществу («естественное состояние» у Джона Локка и Жан-Жака Руссо). Во-вторых, природа была определена как «первобытность» – это обозначало стадию развития чужих, неевропейских народов. В-третьих, философы Просвещения стали отождествлять природу с человеческим телом, особенно с его внутренними, мало изменяющимися аспектами, к которым причисляли (например, Жюльен Офре де Ламетри и другие философы-механицисты) и инстинкты. И наконец, в-четвертых, семантика природы слилась с понятием окружающей среды, так что флора и фауна стали «природой»20. Последние два значения – природа как тело и природа как окружающая среда – сначала превратились в легитимационную инстанцию, предшествующую религиозной, а потом, в ходе процесса, который здесь ради краткости обозначим понятием «секуляризация» (которое само отнюдь не беспроблемно), стала и вообще единственной, абсолютной легитимационной инстанцией. Природа была превращена в твердокаменный fundamentum absolutum, стала новой конечной определенностью.

Этот процесс в XIX веке шел рука об руку с распространением идей Фрэнсиса Гальтона и их вульгаризацией в форме евгеники, а также с профессионализацией и институционализацией современного естествознания21. В дискуссии о методах наук оппозиция «природа vs. культура» тоже фигурировала. Так, философ-неокантианец Вильгельм Виндельбанд в 1894 году, вступая в должность ректора Страсбургского университета, в своей инаугурационной речи указал на различие между номотетическими и идиографическими науками. Об этом противопоставлении любят говорить и сегодня: номотетические естественные науки, по словам Виндельбанда, нацелены на выведение универсальных законов и предпочитают метод редукционистского эксперимента. Идиографические же гуманитарные науки нацелены не на универсальное, а на специфику и уникальность предмета исследования22.

Антитезы «природа vs. культура» и «универсализм vs. социальный конструктивизм» настолько сильны, что для того, чтобы их преодолеть, представителям целых научных дисциплин в полном составе понадобилось бы пройти через групповую психотерапию, считает историк науки Лоррен Дастон. Только на пресловутой кушетке психотерапевта можно было бы «проработать» идейное наследие XIX века и как-то с ним справиться23. В этой книге я неоднократно предпринимал попытки как бы встать с кушетки, отворить окно и открыть вид на то, как будет выглядеть исследование эмоций после терапии, то есть после устранения дихотомии «универсализм vs. социальный конструктивизм».

Моя книга преследует две цели. Прежде всего, это введение в историю эмоций, и в таковом качестве она есть синтез имеющихся у нас знаний в данной области. Это не простая задача, потому что история эмоций в наши дни переживает прямо-таки взрывообразное развитие. Образно говоря, можно было бы сказать, что эта книга является попыткой фотографировать ракету в фазе ускорения после запуска. На мой взгляд, такая фотофиксация сейчас еще возможна только применительно к истории эмоций, то есть если не брать изучение эмоций в психологии, этнологии и философии; то, что уже опубликовано, еще можно, как кажется, свести воедино, хотя мы, вероятно, уже близки к точке невозврата, после которой знание достигнет таких масштабов, что освоить его уже станет не под силу одному человеку. Чтобы достичь поставленной цели – дать историографический обзор истории эмоций, – я буду резюмировать и классифицировать, развенчивать мифы об этой молодой области исследований, а также часто и много цитировать, дабы читатели, занимающиеся историографией, могли писать собственные работы по истории чувств, базируясь на надежном фундаменте. Как всегда, обзор с высоты птичьего полета есть лишь обзор с высоты птичьего полета, и я всех приглашаю познакомиться с литературой, цитируемой здесь, поближе, чтобы вместо общих планов увидеть нюансы и детали.

И все же эта книга – не только обзор быстро развивающейся области исследований, но и интервенция в нее. Это будет видно во всех главах: я старался быть нейтральным в изложении материала, но вместе с тем сделал собственное мнение как можно более прозрачным. Это относится в особенности к моей критической оценке тех легкомысленных заимствований из нейронауки, которые столь модны ныне в некоторых гуманитарных и социальных дисциплинах, особенно в литературоведении и искусствоведении, а также в политологии. Эти заимствования часто напоминают попойки, за которыми – я убежден – наступит ужасное похмелье. Подчеркну: я говорю о легкомысленных заимствованиях, потому что в принципе такие заимствования могут дать важные импульсы. Только надо сперва достичь определенной степени грамотности в области нейронаук, чтобы, заимствуя, знать, откуда заимствуешь. Такой ликбез в этой книге читатель тоже найдет – в главе III. Разумеется, две вышеназванные цели – обзор и интервенцию – разделить невозможно. Однако соблюсти баланс между непредвзятым описанием научной области во всей ее полноте и решительным вмешательством в эту область можно, – и даже можно сделать это элегантно, что доказали авторы других работ, послужившие мне примером, без которого я никогда не осмелился бы взяться за это исследование24.

Книга состоит из четырех глав. В главе I прослеживается история изучения чувств в хронологическом порядке, начиная с возникновения истории эмоций в конце XIX века, и ее развитие помещается в контекст социальных и политических событий, а также в контекст развития других научных дисциплин, которые оказывали на нее влияние. Таким образом демонстрируется, что и у истории эмоций есть история. В главе II речь пойдет о социально-конструктивистском полюсе в дискуссии об эмоциях, а также о науке, которая более, чем любая другая, способствовала осознанию того, что в разных культурах о чувствах говорят по-разному: это дисциплина, в одних научных культурах именуемая этнологией, в других – антропологией. В главе III мы направим наш объектив на другой полюс – эссенциалистский – и дадим обзор изучения эмоций в экспериментальной психологии с конца XIX века с особенным вниманием к новейшим нейрологическим исследованиям. Тут надо сделать одно замечание касательно терминологии: в качестве общего термина для психологии, физиологии, медицины, нейронауки и других подобных дисциплин я использую понятие «науки о жизни». Оно восходит к английскому выражению life sciences, которое вошло в оборот в 1980–1990‐е годы в качестве собирательного термина, объединяющего более узкое понятие «биология» с дисциплинами, которые тем или иным образом занимаются живыми организмами, – например (назову лишь некоторые), с когнитивной психологией, изучением мозга и нейроинформатикой. Понятие «науки о жизни» отражает зыбкость границ между этими дисциплинами. И наконец, в главе IV обрисованы перспективные ареалы исторического изучения эмоций. Посвящая главу II социальному конструктивизму, а главу III – универсализму, я, таким образом, тоже сохраняю в своей книге эту дихотомию. Ее структурирующая роль во всем, что было до сих пор написано, слишком велика, чтобы книга, задуманная хотя бы отчасти как синтез, могла это наследие полностью отбросить. Но если эта книга поможет осознать разделяющий два лагеря ров как проблему и в конце концов навести через него мосты, то это будет большим достижением.

Но прежде всего, во Введении, мы обратимся к тем фундаментальным вопросам, которые вновь и вновь задаются, когда речь заходит об истории эмоций: что такое эмоция? У кого бывают эмоции? Где их место? Есть ли у них история? Если у них есть история, то как ее изучать историкам? Намечая ответы на эти вопросы, я буду рассказывать о поисках, которые велись в нескольких областях знаний, и прежде всего речь пойдет о философии. Во-первых, потому что поиски, которые ведутся философами уже два с половиной тысячелетия, оказали особенно сильное влияние на другие области и, следовательно, образуют необходимый каркас для этой книги; во-вторых, потому что в следующих главах философия отойдет на второй план, уступив место этнологии, антропологии и наукам о жизни; и в-третьих, потому что в философии эти поиски шли зачастую не под знаком дихотомии «универсализм vs. социальный конструктивизм», а под знаком других тем и дихотомий, что позволяет нам увидеть, что этот важнейший для новейших исследований эмоций водораздел на самом деле есть явление очень недавнее – и преодолимое25.