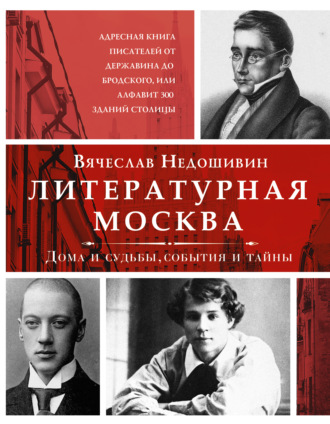

Вячеслав Недошивин

Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны

Волю поэта исполнили – оба ныне на Ваганьковском и – недалеко друг от друга.

48. Беговая ул., 2 (с.), – Ж. – в 1960-е гг. – поэтесса, прозаик, драматург, литературовед и переводчица, мемуаристка и автор музыки к своим стихам, будущий лауреат Госпремии (2002) – Новелла Николаевна Матвеева (наст. фамилия Матвеева-Бодрая – дочь поэтессы Н. Т. Мальковой, внучка писателя Н. П. Матвеева-Амурского, племянница поэта-футуриста Венедикта Марта и – двоюродная сестра поэта-эмигранта Ивана Елагина). Здесь же жил и муж ее – поэт Иван Семенович Киуру (наст. имя Хейно Йоханнес).

Они поженились в 1963-м – Новелла и Иван. И в этом доме были по-настоящему счастливы. Ведь поэтесса, после того как ее открыла для читателей «Комсомольская правда», не только уже выпустила первые книги: «Лирика» (1961), «Кораблик» (1963), «Душа вещей» (1966), но и первую пластинку своих песен (1966).

Поэтесса Новелла Матвеева

«Поэты торопят нас к добру», – сказала она как-то. Утверждала: они близки в этом отношении к священникам. Да и в поэзию верила, как в Евангелие: «Когда потеряют значенье слова и предметы, – писала, – на землю, для их обновленья, приходят поэты…»

Нет, конечно, не «Комсомолка» открыла Новеллу – ее заметил и первым стал хлопотать о ее судьбе калмыцкий поэт Давид Кугультинов, тогда слушатель Московских литературных курсов. Еще в 1959-м он отыскал ее в каком-то областном детском доме, где учителем литературы работала мать Новеллы – тоже поэтесса и певица. Безысходная бедность, трое детей и бросивший семью отец.

Давиду и его другу, писателю Виктору Бушину, удалось заинтересовать ее стихами Лена Карпинского, тогда секретаря ЦК ВЛКСМ, а он, в свою очередь, заинтересовал ими «Комсомолку». И если бы не Юрий Воронов, сам поэт и главный редактор газеты, не было бы 1 ноября 1959 г. целой полосы в газете ее стихов, не проснулась бы Новелла на следующий день всесветно известной.

Анатолий Гладилин, прозаик, а тогда корреспондент «Комсомолки», вспоминал, как в один из дней весь отдел литературы и искусства вызвал к себе «главный»: «Срочное задание, – сказал Воронов. – Лен Карпинский требует, чтобы мы нашли замечательную поэтессу, – случайно в ЦК комсомола попали ее стихи…» Но никто, разумеется, не знал адреса ее, да и фамилия незнакомки была то ли Матвеева, то ли Матвеевская. Короче, все промолчали, и лишь Гладилин сказал: «Найду».

В милиции, в Монине, ему сказали: «Если бы не редкое имя Новелла, то и милиция ничего бы не смогла». Помогли мальчишки, игравшие в футбол на одном из пустырей. На вопрос Гладилина, не знают ли они девушку по имени Новелла, хором закричали: «Цыганка, цыганка, вон там она!» – и показали на барак. То что увидел Гладилин, поражает и сегодня. Это была даже не комната, а какое-то складское помещение, забитое тюфяками. Поверх тюфяков лежала женщина. На полу ведро воды, подернутое пленкой льда, рядом столик с чайником и электроплиткой. И лампа под потолком – без абажура.

«Вы Новелла Матвеева?» – «Да». – «Вы писали стихи?» – «Да, я пишу стихи…» – «Собирайтесь, мы из газеты…»

Женщина в пальто и в платках поднялась, щелкнула выключателем и при свете оказалась совсем молодой девчушкой: «Только я записку маме напишу. А вы меня обратно привезете?» – «Привезем, только стихи возьмите». При этих словах девушка вытащила из-под тюфяка толстую тетрадку…

В Москве Новеллу поселили в служебной квартире газеты. Журналистки, секретарши, машинистки тут же взяли над ней шефство – кормили, обхаживали, привели врача. Обнаружили, например, что на ней нет даже нижнего белья – ахнули, конечно, собрали деньги и купили несколько смен всего необходимого. А в машбюро тем временем перепечатали всю ее тетрадь. Самое смешное, что в газете ей сочинили и «биографию». Нельзя было писать, например, что у нее нет даже четырехклассного образования. Согласно легенде, она якобы школу оставила по болезни, но читала много книг, а уроки на дому ей давала мама. Но так родилась та газетная полоса с ее стихами. А потом под оглушительный успех у нее, как у современной Золушки, была вторая публикация, потом ее приняли на Высшие литературные курсы, и она вышла замуж за Ивана Киуру, также очень талантливого поэта и переводчика, и стала той, какую мы знаем по сей день…

«Ожогом», «настоящим чудом» назвал ее поэзию Дмитрий Быков, ставший, как сказали бы ныне, ее «фаном». Он записывал на магнитофон ее песни в ее последнем доме (Камергерский пер., 2), и всякий раз, по его признанию, «у него сносило крышу».

Муж Матвеевой умер в 1992 г., сама она успела написать воспоминания «Меч, оставшийся в небе», а войдя, что называется, «в силу», сумела напечатать несколько стихов своей матери – поэтессы под именем Надежды Орленёвой.

Остается добавить лишь, что в этом же доме жил до 1962 г. литературовед, прозаик, критик Бенедикт Михайлович (Моисеевич) Сарнов. И здесь же, с 1996 по 2002 г. жил после пяти арестов (последний в 1984 г.) прозаик, историк, публицист и правозащитник (руководитель московской Организации жертв политических репрессий), основатель Государственного музея истории ГУЛАГа Антон Владимирович Антонов-Овсеенко (литературный псевдоним – Антон Ракитин).

49. Берсеневская наб., 18—20—22, стр. 2 (с. п.), – палаты думного дьяка Аверкия Кириллова (XVII в.), позже – дьяка А. Ф. Курбатова, перестроившего дом (арх. И. Зарудный). С 1870 г. – Московское археологическое общество. Ж. – с 1926 по 1928 г. – языковед, филолог, лингвист, историк, востоковед, археолог, академик Императорской академии наук (1912) и вице-президент АН СССР, директор Института языка и мышления (1921–1934), автор «нового учения о языке» («яфетической теории») Николай Яковлевич Марр. Единственный московский адрес ученого, жившего и скончавшегося в 1934 г. в Ленинграде.

Николай Марр, кто не знает, был сыном шотландца Джеймса (Джейкоба) Марра и грузинки Агафии Магулари. Он, кстати, оказался единственным академиком Императорской академии наук, который в 1930 г., уже при советской власти, был принят в коммунистическую партию. Причем вступил в нее без кандидатского стажа.

Почтовая марка к 150-летию Н.Я. Марра

Утверждают (если отбросить глухие сведения о его «психическом заболевании», о чем всерьез говорили в начале 1920-х гг. ученые-современники от Н. С. Трубецкого до И. М. Дьяконова), что принятие «коммунистического мировоззрения» и вступление в компартию было связано с попыткой Марра сблизить свою теорию о «новом языке» с марксизмом. Он утверждал, в частности, что язык – это «надстройка» над социально-экономическими отношениями общества. С этим выступил даже на XVI съезде ВКП(б) сразу после доклада Сталина, который включил в свою речь ряд положений ученого.

«Теория Марра» пропагандировалась до 1950-х гг. как «подлинно марксистское языкознание», а его, награжденного орденом Ленина (1933), называли «великим» и в конце концов – «гениальным». Он удостоился даже звания «почетный краснофлотец» (!), а двоюродная сестра Пастернака, литературовед и профессор ЛГУ Ольга Фрейденберг «испытывала к нему, – как пишут, – почти религиозное чувство». Слава его была такова, что хоронили Марра в 1934-м почти как Кирова, убитого в Ленинграде. Достаточно сказать, что в день похорон академика в память об умершем отменили даже занятия в школах…

Увы, после развенчания его «заслуг» от его «учения» остались лишь некоторые положения в типологии и семантике да так называемые особые «марровские кавычки», которыми должны были обозначаться значение слова или перевод. Вот это и осталось – кавычки в виде двух крупных запятых, поднятых над строкой…

50. Благовещенский пер., 6, стр. 1 (с.), – Ж. – в 1920-е гг. (до эмиграции в 1923 г.), на 1-м этаже – прозаик, драматург, киносценарист, публицист и мемуарист Михаил Петрович Арцыбашев – один из самых знаменитых и скандальных писателей начала ХХ в., некоторые книги которого были запрещены при царизме, а потом уже, в СССР, и все творчество вычеркнуто из истории литературы на 60 лет.

Писательскую карьеру, а можно сказать и судьбу, он, издавший в России 10-томное собрание сочинений, начал в 16 лет с попытки застрелиться и первого написанного об этом рассказа. С тех пор, писали издеваясь, и выглядел «ходячим мертвецом». А «картины смерти, гниения, самоубийств и убийств, а также похоти и разложения» стали характерными для многих будущих произведений его.

М.П. Арцыбашев и актриса Л.Б. Яворская

Фрондер, амбиционист, «вероучитель» молодых талантов, он любил повторять: «Идеалы очень хороши, но и мыльные пузыри очень красивы…» «По внешности, – писал поэт Волошин, – это был маленького роста чахоточный молодой человек, которому на почве туберкулеза была сделана трепанация черепа, наделившая его… – неизлечимой глухотой и неприятно звучащим, несколько гнусавым голосом… Одаренный духовно, болезненно самолюбивый и несчастливый в личной жизни, он, вероятно, уже вследствие своих природных данных, был всегда склонен к пессимизму…» Семь лет он писал роман «Санин» (1907), «перевернувший Россию». Роман, из-за которого автора привлекали к уголовной ответственности за порнографию. Но книга ведь стала сенсацией. Как и следующий роман Арцыбашева, также вызвавший уголовное преследование, «У последней черты» (1912) – рассказ о «клубе самоубийц». Впрочем, и третий роман – «Женщина, стоящая посреди» (1915), – хотите верьте, хотите нет – но тоже подвергся изничтожению критики, ибо посягнул на «святое» – на идеал «тургеневской женщины».

Сам Арцыбашев впервые женился в 20 лет (пишет, «женили»), но через три года разошелся с женой «из-за несходства характеров». Он, певец свободы женщин, в рассказе «Жена» напишет потом, что семейное положение невыносимо, почти так же «мучительно», как «здоровому и веселому животному, пущенному в луга с веревкой на ногах…». Человек, утверждал он, не «гордо звучит», как провозгласил Горький, а «жалко и жалобно». Может, потому в начавшейся войне 1914 г. он не по ресторанам жаловался «на жизнь», как другие писатели, а первым организовал отряд по выгрузке на московских вокзалах раненых. «Горячо и упрямо он таскал носилки с шести до одиннадцати, а потом, не менее горячо и упрямо, доигрывал вечер в "пирамидку"…»

Арцыбашев умер в Польше в 1927 г. и до последнего дня не выпускал из рук пера. Зинаида Гиппиус, услышав в Париже о его смерти, прервала очередное заседание общества писателей «Зеленая лампа». Сказала о нем красиво: «Любил родину просто: как любят мать. Ненавидел ее истязателей. Боролся с ними лицом к лицу, ни пяди не уступая…» А Куприн, знавший его по Петербургу, отметит: «Прямолинейная, грубоватая, не ломающаяся и не гнущаяся честность была его главной чертой как в литературе, так и в жизни… Живший до конца 1923 г. в Москве, он был так резок, так откровенен и неосторожен в своих отзывах о красной власти, что все знавшие его писатели беспокойно каждый день думали: жив ли сегодня Арцыбашев?..»

Вот вам и ответ – отчего в СССР писатель был наглухо запрещен.

51. Борисоглебский пер., 6 (с. п., мем. доска), – «Культурный центр. Дом-музей М. И. Цветаевой». Ж. – с 1913 г. в одном из флигелей этого дома поэт, прозаик и будущая мемуаристка Анастасия Ивановна Цветаева, сестра М. И. Цветаевой, и ее муж – Борис Сергеевич Трухачев. В том же году и тоже во флигеле здесь поселяются Марина Ивановна Цветаева и ее муж Сергей Яковлевич Эфрон, а в 1914 г. переезжают в квартиру № 3 основного дома, где М. И. Цветаева проживет до 1922 года, до эмиграции из страны.

Дом-музей М.И. Цветаевой

Знаете ли вы, что Марина Цветаева так и не узнала при жизни, что напротив, в доме № 9 (н. с.), жил до 1879 г. действительный статский советник Лука (Лукаш) Александрович Бернацкий, его жена Анна Кристиановна (прадед и прабабка по материнской линии М. И. Цветаевой) и их дети – сын Дмитрий и дочери Анна и Мария (Марианна – бабка сестер Цветаевых). И уж конечно поразительно, что Цветаева, не зная о «соседстве» с предками в Борисоглебском, первое стихотворение написала как раз о своей покойной польской бабушке («… Юная бабушка! Кто целовал Ваши надменные губы?..»). Не знала и о том, что Мария Лукинична Бернадская венчалась со своим мужем – дедом М. И. Цветаевой А. Д. Мейном – в церкви Николы на Курьих ножках, которая стояла в Борисоглебском и мимо которой М. И. Цветаева постоянно ходила, пока церковь не снесли.

А.С. Грин

Г.А. Шенгели

Здесь у Цветаевой одно время жили: поэт Осип Эмильевич Мандельштам (апрель 1922 г.), поэт, переводчик, стиховед Георгий Аркадьевич Шенгели и литератор, мемуарист Эмиль Львович Миндлин. А перечислить, кто бывал у нее, почти невозможно. Бывали Б. К. Зайцев, К. Д. Бальмонт, кн. С. М. Волконский, С. Я. Парнок, Т. В. Чурилин, Вяч. И. Иванов, И. Г. Эренбург, Б. Л. Пастернак, Е. Л. Ланн (Лозман), П. А. Антокольский, С. Е. Голлидэй, В. К. Звягинцева, Н. А. Плуцер-Сарно, режиссеры Ю. А. Завадский, В. М. Бебутов, драматург В. М. Волькенштейн, художники Н. Н. Вышеславцев, В. Д. Милиотти, актеры М. И. Гринева-Кузнецова, А. А. Стахович и др.

Остается добавить, что позднее, с 1922 по 1925 г., в этом доме жил поэт, переводчик, стиховед, председатель Всероссийского союза поэтов (1925–1927) – Георгий Аркадьевич Шенгели (отсюда переедет в дом напротив, в дом № 15). Наконец, с 1945 по 1991 г. здесь, в коммунальной квартире, жила врач-бальнеолог, искусствовед Надежда Ивановна Катаева-Лыткина (урожд. Лыткина), спасшая этот дом от сноса в 1979 г. и при поддержке Д. С. Лихачева создавшая, открывшая здесь музей «Дом поэта Марины Цветаевой» (1992). Она и стала его первым директором.

52. Борисоглебский пер., 15, стр. 2 (с.), – Ж. – в 1900–1910-е гг. – камер-юнкер Василий Евгеньевич Пигарёв, его жена – Екатерина Ивановна Пигарёва (урожд. Тютчева, внучка поэта) и, с 1911 г., их сын – будущий литературовед, профессор, правнук и биограф поэта Ф. И. Тютчева – Кирилл Васильевич Пигарёв.

Здесь же, но с середины 1920-х гг., располагался Литературно-художественный институт. Ж. – с 1925 по 1938 г., в служебной квартире поэт, переводчик, критик, стиховед и мемуарист, председатель Всероссийского союза поэтов (1925–1927) – Георгий Аркадьевич Шенгели. Здесь у Шенгели бывали в разные годы Волошин, Мандельштам, Ахматова, Липкин, Даниил Андреев, Мария Петровых и др. А в 1929 г. в квартире Шенгели жили некоторое время студенты Литературных курсов при институте – поэт Арсений Александрович Тарковский и Мария Ивановна Вишнякова (ставшие здесь мужем и женой). Это один из первых московских адресов молодого Тарковского и – один из последних, увы, Александра Грина. Грин остановился здесь, у Шенгели, приехав в очередной раз из Крыма.

Это были дни, когда Грина уже отказывались печатать в советских изданиях. «Дайте на темы дня», – ругались журналы. А он на «темы дня» не мог, «только на темы души», напишет потом его третья жена Нина. Мариэтта Шагинян искренне убивалась в то время: несчастье и беда Грина, говорила, в том, что он пишет не о «подлинной романтике социализма», а о романтике сказки, да еще с «капиталистическим уклоном». Да, верно, о сказке, только «уклон» ее был общечеловеческим. «Я пишу о бурях, кораблях, любви, о судьбе, тайных путях души и смысле случая», – признается Грин другу. А Нине скажет: «Маленький это капитал на нынешнюю расценку – честность, но он мой… Я человек, никогда не лизавший пяток современности… но я цену себе знаю. Знаю, что мое настоящее будет всегда звучать в сердцах людей, смотрящих в глубь себя… Всякому ли выпадает такое великое счастье – всегда быть самим собой…»

Вообще, москвичей, если честно, презирал. Про Маяковского с его «бандой» скажет, что не верит в их искренность: «Все это – здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как сказать им нечего…» А когда прочел в Крыму «Клима Самгина» Горького, то, несмотря на прежнее покровительство над ним «мэтра», книгу швырнул в печь: «Здесь талант и не ночевал…»

«Хитрец, ах, какой хитрец, – шептались московские писатели за спиной Грина, когда он приезжал в столицу, – устроился, видите ли, в Крыму, в тепле и сытости, а мы…» Он же гордо молчал: не рассказывать же им, что когда однажды купил Нине в подарок серебряную чашку с блюдцем – она расплакалась: «на эти деньги месяц можно прожить…»

Хитрец, конечно, хитрец: в век всеобщего объединения ухитрился ни до, ни после революции не войти ни в одно литературное объединение, ни в одну группу или какой-нибудь «литературный цех». Ни течений, ни направлений. Был независим вот как разве что Цветаева в поэзии, больше и сравнить-то не с кем. Да, не писал ни о социализме, ни о капитализме. Но, может, потому и пережил все и всяческие «измы», может, потому и оказался созвучен не им – самой вечности…

Когда в тот год вернулся в Крым, выдохнул Нине: «Амба… Печатать больше не будут». И по секрету сказал: его книги тихо изымают из библиотек. Вот – месть власти за нежелание писать на «темы дня», за гробовое молчание о социализме. И кого интересовало, что в Крыму наш «хитрец» просто погибал от бедности. «У нас нет ни керосина, ни чая, ни сахара, ни табаку, ни масла, ни мяса, – напишет другу в письме, которое при советской власти так и не решатся опубликовать. – У нас есть 300 гр. отвратительного мешаного полусырого хлеба, обвислый лук и маленькие горькие, как хина, огурцы с неудавшегося огородика… Ни о какой работе говорить не приходится. Я с трудом волоку по двору ноги…» Та же Мариэтта Шагинян разрыдается, когда после смерти писателя побывает в его крымском домишке: я не знала, скажет, что у них дома даже пол земляной… Зато, наверное, слышала до этого, как на правлении Союза писателей, когда Грин еще жил, Лидия Сейфуллина резала большевистскую «правду-матку»: «Грин – наш идеологический враг. Союз не должен помогать таким! Ни одной копейки принципиально!..»

Он умрет на руках у Нины в 1932-м. До триумфального возвращения его к благодарным читателям, до выхода шеститомника в 1965 г., оставалось больше 30 лет. А до признания классиком интеллектуальной прозы ХХ в. – и того больше.

53. Борьбы пл., 15/1 (с., мем. доска), – жилой дом (1916). Ж. – с 1921 по 1946 г. на 6-м этаже – поэт, прозаик, переводчик, литературовед и мемуарист, будущий лауреат Госпремии (1988) – Давид Самуилович Самойлов (Кауфман). До этого год жил в несохранившемся доме (ул. Дурова, 24), отсюда, с площади Борьбы, переедет в Милютинский пер., 3, где проживет до 1966 г., а позже (наездами из Пярну), будет жить на Красноармейской ул., 21, на Пролетарском просп., 37, и в писательском доме в Астраханском пер., 5.

Вообще-то есть еще один адрес, связанный с поэтом, – Самарский пер., 32 (н. с.). Здесь был роддом, где 1 июня 1920 г. переводчица с французского Цецилия Израилевна Кауфман родила будущего поэта Давида, которого все до старости будут звать Дезик. Вы, например, помните, что прадедом его был маркитант наполеоновской армии, навсегда оставшийся в России? «Ах, порой в себе я чую, – напишет в стихах Самойлов, – Фердинандову натуру!..»

Фронтовой разведчик, поэт Давид Самойлов

Натура у поэта действительно была буйная. Из этого дома он уйдет на фронт, где станет разведчиком, будет ходить по тылам врага и таскать «языков». Лев Копелев скажет потом: «Мы все воевали офицерами, политработниками, а Дезик был солдатом, пулеметчиком, разведчиком. Это совсем другая война…» Там, на фронте, комсорг разведроты Самойлов вступил в партию – «Коммунисты, вперед!», но после войны этот факт сумел скрыть и промолчать об этом всю жизнь. Кстати, даже получив к концу жизни Госпремию и имея боевые награды, скажет биографу, что из всех наград ему дороже всего нагрудный знак «Отличный разведчик».

На старости лет, живя в Пярну, куда переедет с семьей, напишет в письме: «Живу я тихо, с отвращением переживая свою беспорочность…» Но беспорочным не был, был во многом лихим, как на фронте. Например, после войны влюбился (угораздило!) в дочь вождя – Светлану Аллилуеву. И однажды на даче в Мамонтовке, когда они были вдвоем, поэт вдруг случайно увидел в окно, что к дому идет неожиданно приехавшая из Москвы его жена. Он оставил возлюбленную на 2-м этаже, а сам, хладнокровно спустившись вниз, постарался быстрее увезти жену в Москву. «Уходя, дачу он, разумеется, запер… и очень беспокоился за свою гостью», – напишет его биограф. Когда же вернулся, то, поднявшись на 2-й этаж, увидел Светлану, которая безмятежно лежала в кровати и читала какую-то книгу. «И двадцать лет спустя он не мог забыть, как его поразило тогда самообладание этой женщины». Через много-много лет оба всего лишь обменяются письмами, но в воспоминаниях Светлана не только цитирует его стихи, но очень тепло отзывается о бравом разведчике.

В Пярну его навещали Сахаров, Высоцкий, Бродский, даже Генрих Бёлль. Дружил с Театром на Таганке, написал для них композицию (совместно с Ю. Любимовым) «Павшие и живые» и очень дружил с актером Заманским. Там, в Пярну, Самойлов будет жить уже со второй женой – Галиной Ивановной Медведевой. Считается, что она дважды спасла поэта. Во-первых, от алкоголизма. Он и сам потом напишет: «В Москве хочется одного – поскорей напиться…» А во‑вторых, его в Пярну однажды буквально вынули из петли – он хотел покончить с собой.

Умер поэт в Таллине, но похоронен был в Пярну, где и жил. На красной подушке несли орден Красной Звезды, который он получил на Белорусском фронте «за захват немецкого бронетранспортера и трех пленных, в том числе одного унтер-офицера, давшего ценные сведения…» и – тот самый нагрудный знак «Отличный разведчик».

А что? Поэты – они ведь тоже разведчики. Разведчики жизни!

54. Бочкова ул., 5 (с., мем. доска), – Ж. – с 1972 по 1974 г. – прозаик, сценарист, режиссер и актер, лауреат Госпремии (1971) и Ленинской премии (1976, посмертно) – Василий Макарович Шукшин и его жена – актриса Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Здесь растили двух дочерей – Марию и Ольгу, ныне известных актрис.

Для начала два вопроса. Можно ли быть директором средней школы, а также преподавателем русского и литературы, не прочитав, например, «Войну и мир» Толстого? И второй вопрос: может ли человек в 26 лет, любящий кино, не знать, что на свете существует такая профессия, как кинорежиссер? На оба вопроса, говоря о Шукшине, нам, кажется, придется ответить утвердительно…

Прозаик, киносценарист и актёр – В.М. Шукшин Кадр из к/ф «Калина красная»

Второй «афронт» ждал его на экзамене у Михаила Ромма. Тот спросил, читал ли он «Войну и мир». «Нет, – ответил абитуриент. – Книжка слишком толстая, времени не было». – «Как же вы работали директором школы? – взорвался Ромм. – А еще режиссером хотите стать?» В ответ взорвался уже Шукшин: «А что такое директор школы? Дрова достань, напили, наколи, сложи, чтобы детишки не замерзли зимой. Учебники достань, керосин добудь, учителей найди. А машина одна в деревне – на четырех копытах и с хвостом… А то и на собственном горбу… Куда уж тут книжки толстые читать…»

Все сказанное – правда. Но этот парень станет не только режиссером и актером, но и крупнейшим писателем. И не Ромму – ему стоит ныне памятник у входа во ВГИК!..

Историй, связанных с ним, тьма. Только он мог так, например, жениться, что, несмотря на два последующих брака, не развелся с первой женой. Просто с ней, учительницей в Сростках, расписался и тут же, у дверей сельсовета, поссорился. Подруга жены подтвердит: «После регистрации Вася пришел домой… один. Рванул на себе рубаху и давай восклицать: "Вот это женитьба! Ну и женился!" А потом собрался и уехал в Москву. Оказалось, он сразу предложил жене ехать вместе: "Будем снимать квартиру, проживем, прокормимся!" Но та отказалась наотрез. И даже первой брачной ночи у них не было…» Но ведь и развода учительница не дала ему до самой его кончины. И чтобы жениться вторично, Шукшину пришлось срочно «потерять» паспорт…

Легендами в его жизни становилось все. Какая-то драка его с негром в институте (заступился за девушку), из-за которой его чуть не отчислили (не рассказываю ее, потому что существует несколько версий ее, как и бывает у легенд). Какой-то стих Евтушенко «Галстук-бабочка», посвященный ему. «Ты же вырос на станции Зима, а носишь галстук-бабочку, как последний пижон!» – сказал якобы Шукшин поэту, на что тот парировал: «А твои кирзовые – не пижонство?» И согласился снять «бабочку», только если Шукшин скинет сапоги. Так и написал в стихах: «Галстук-бабочка на мне, // Сапоги на Шукшине. // Крупно латана кирза. // Разъяренные глаза. // Первое знакомство, // Мы вот-вот стыкнемся. // Придавил меня Шукшин // Взглядом тяжким и чужим…» Какое-то, далее, опоздание на премьеру первой актерской работы его в фильме Хуциева «Два Федора», когда он за пьянку попал в милицию. И легенда ли, что сам Хуциев пришел в отделение уговаривать отпустить того на просмотр и добился этого, лишь пригласив на фильм все отделение милиции? А то, как Шукшин запустил топором в оператора – именно так! – когда тот прервал съемку «Калины красной»? Просто в тот эпизод, где Егор Прокудин, после заключения и встречи с матерью, рыдает, вдруг влезла, не по сценарию, деревенская псина и стала лизать его лицо, жалея. Такой момент! Искали потом ту собаку, чтобы снять наново, да разве найдешь… И уж не знаю, правда ли, что сам Шолохов, когда принимал съемочную группу фильма «Они сражались за Родину», сказал ему при всех: «Буду у тебя в Москве, даже чашки чая не выпью». Дело в том, что Шукшин категорически отказался даже пригубить бокал шампанского, поскольку не пил уже восемь лет. Зарок, кстати, дал, когда, гуляя с маленькой дочкой, встретил вдруг собутыльника и, оставив девочку на улице, зашел в забегаловку выпить. Бегал потом, вмиг протрезвев, по окрестным дворам в поисках ребенка… И уже не пил до смерти даже по праздникам.

Он, необычный, сам сделал себя необычным актером, режиссером и, главное, писателем. Я был в этой тесной квартирке на улице Бочкова, Лидия Шукшина привела еще в 1985-м. Сказала, что у них останавливался и подолгу жил прозаик Василий Иванович Белов. И тоже видел: стол у окна, копеечные школьные тетрадки, в которых Шукшин писал от руки все свои тексты, банки растворимого кофе про запас – словом, ничего особенного. И, тем не менее, особенным было здесь все! Все – шукшинское. А как он писал за этим столом, я легко представил по рассказу его друга, актера Буркова.

– Погоди, не отвлекай меня, – попросил его Шукшин, когда тот зашел как-то в гости. – Сейчас закончу, тогда поговорим…

Бурков от нечего делать подошел к окну, стал смотреть на улицу и увидел, как по оконному стеклу ползет оса. Скатав какой-то журнал, стал охотиться за ней. Ударил раз – мимо, еще раз – мимо, а в третий так ударил, что со звоном разлетелось уже стекло… «Ну что? – не отрываясь от рукописи, спросил Шукшин. – Убил?..»

Вот так – пусть хоть весь мир рухнет! – и пишутся настоящие книги.

Это, кстати, последний дом писателя. Всех адресов его не перечислить. Жил в общежитии Литинститута (ул. Добролюбова, 9/11), но в комнате писателя-деревенщика Василия Белова, потом в квартире сотрудницы журнала. «Октябрь» (Смоленская ул., 10) и даже год, с 1963 г., – в шикарной квартире «писательского дома» (ул. Черняховского, 4), когда женился на дочери «генерала» от литературы, поэта, драматурга, прозаика и редактора журнала «Огонек» А. В. Софронова – Ирине Софроновой. Прожили чуть больше года, но от брака осталась первая дочь писателя – Катерина Шукшина. А первой квартирой, куда въедет с Лидией Шукшиной, станет дом в пр. Русанова, 35.

«Последним гением русской литературы» назвал писателя прозаик В. А. Пьецух. Ныне плавают по морям корабли его имени, его именем названы улицы более чем в десяти городах России, установлено пять памятников писателю, отчеканены монеты с его профилем, учреждена премия его имени и где-то на небе светится звездочка по имени «Shukshin».

55. Бригадирский пер., 8/68 (н. с.), – Ж. – в 1769–1770-е гг. при частном пансионе, а позже гимназии – один из первых профессоров Московского университета Иоганн Матиас Шаден. Участок включал в себя жилой дом, почти десяток служебных строений и большой сад – все сгорит в 1812 г. При вступлении в должность директора гимназии Шаден прочел знаменитую речь на латыни «О средстве, каким образом наукам обучать и обучаться». В этом учебном заведении и лекции читались исключительно на латыни. Шаден преподавал риторику, пиитику, мифологию, руководство к чтению, состояние военное, житие политическое, а также философию, логику и эстетику. Образование он сравнивал с «солнцем». Но главное, имел огромное нравственное влияние на учеников. В пансионе, в котором поначалу было восемь человек, учились будущий драматург Д. И. Фонвизин, прозаик и историк Н. М. Карамзин, поэт и будущий сенатор М. Н. Муравьев, будущий ректор университета И. П. Тургенев, переводчик А. Ф. Костровский и многие другие.

Так выглядели библиотеки XVIII–XIX вв.

«У профессора мне было точно так, – вспоминал один из учеников, – будто мать моя позволила мне погостить у детей какого-нибудь почтенного соседа. Мы не знали никакой подчиненности, любили старика, как отца родного, а друг друга – как братьев… Мы не знали никаких упреков, продолжительного гнева, интриг и сплетен, и потому все действия наши были свободны и открыты…»

Драматург Денис Фонвизин писал: «Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны…» А Карамзин, который, надо сказать, в будущем нигде больше не учился, вспоминал: «Я имел счастие снискать его (И. М. Шадена. – В. Н.) благорасположение; он полюбил меня, и я тоже полюбил его…» Потом, в сочинениях своих, Н. М. Карамзин, вспоминая Шадена, всегда писал слово «Учитель» с большой буквы и писал, что он «стал для него образцом во всем»…

Шаден скончался в 1797 г. От него осталось 4300 томов его библиотеки, которые он передал в книжное собрание МГУ. А на месте его дома после пожара 1812 г. возвели двухэтажный каменный, впоследствии надстроенный. Он сохранился и поныне.

56. Бронная Бол. ул., 25 (с.), – Ж. – в 1880–1884 гг. – социолог, юрист, историк права, этнограф, будущий академик (1914), редактор газеты «Страна» (1906–1907) и журнала «Вестник Европы» (1909–1916), переводчик и корреспондент К. Маркса, мемуарист – Максим Максимович Ковалевский. Здесь его навещали Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, филолог А. Н. Веселовский, математик Н. В. Бугаев (отец Андрея Белого) и многие другие.

Социолог и публицист Максим Ковалевский…

Карл Маркс, о котором Ковалевский оставил воспоминания, относил его к числу своих «научных друзей», что среди русских было скорее исключением, чем правилом. Сам же Ковалевский признается потом: «Очень вероятно, что без знакомства с Марксом я бы не занялся ни историей землевладения, ни экономическим ростом Европы, а сосредоточил бы свое внимание в большей степени на ходе развития политических учреждений, тем более, что такие темы прямо отвечали преподаваемому мной предмету».