Виктор Сапов

Встреча на Рю Дарю

– Как интересно! А потом?

– А вот потом бои там были жестокие. Сначала немцы союзников придавили, потом – наоборот. Имение разбомбили. Хозяин мой погиб, а я выжил, потому что в городе был, за покупками. Год потом прожил в Страсбурге, подрабатывал то там, то здесь. Боялся, что выдадут меня, но народ там хороший живёт, никто не донёс. Но всё равно от греха решил вот сюда перебраться, да русскую душу хоть встретить. Но это я говорил уже…

– Даа, вот так история! Неласкова ты, матушка, к сыновьям своим…

Помолчали. Налили. Выпили.

– А вы, Сергей Петрович, простите, давно ли здесь? Ах, верно, с двадцатогого года же, вы говорили. Это и вас я, получается из России-матушки вытурил!

– Вытурили меня большевики. Вы разве большевик?

– Да какой я большевик! Повар я.

Иван Никифорович налил себе четвёртую рюмку, залпом опрокинул, запил глотком остывшего уже кофе. Потом посмотрел в ласковые глаза Сергея Петровича и заискивающе произнёс:

– Ну вот, значит, всё я вам как на духу и выложил. Нельзя мне возвращаться. Да и не к кому. Маманя померла, сестра замуж вышла. Жена…а я уже говорил. Нету там никого у меня. А здесь, чую, жизнь можно наладить. К господам я привык. Немец-то мой – добрый был, дворянин, фон барон. Та и дома, тогда по молодости, зря я на них окрысился. Всё люди были, не то что нынче. И вы, я вижу, господин добрый, солидный.

– Господин из меня так себе. Купеческого сословия я, отец мой был третьей гильдии, а дед – простым плотником из крестьян. Вот что, любезный Иван Никифорович, мне на службу надо. Но по дороге я обойду знакомых рестораторов, спрошу – вдруг им требуются? Вы где остановились?

– В ночлежке какой-то, на улице Асселин. Деньжат у меня немного.

– Понятно. Вот мой адрес, – Сергей Петрович протянул Фомину визитку. Жду вас у себя вечером в семь. Познакомлю с женой и сыном. Им очень интересно будет узнать про жизнь на Родине. Заодно сообщу, есть ли для вас вакансия. До вечера.

– До вечера, Сергей Петрович, – Фомин привстал и поклонился. Его собеседник быстро оделся и исчез за дверью.

Иван Никифорович аккуратно допил водку, доел омлет, поблагодарил Яшу, поклонившись ему в пояс, и тоже вышел на мокрую парижскую улицу. На указателе значилось: «Рю Дарю».

«Смешное какое название», – подумал захмелевший Фомин и вправду засмеялся. Прохожие дамы обернули к нему свои головки в изящных шляпках. Он улыбнулся им своей щербатой улыбкой. Они в ответ засмеялись, но затем отвернулись и ускорили шаг. Должно быть, пьяный с утра гражданин не внушал им доверия.

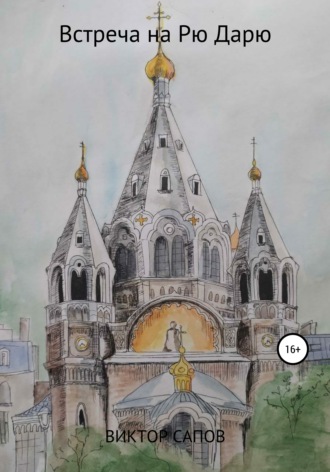

Пройдя дальше по «смешной» улице, он вдруг увидел большую церковь. «Надо же, маковки и кресты как у нас, неужели православная?» Постоял-постоял, но войти так и не решился. «Кто ж меня пустит, безбожника, эх…», – и молча побрёл дальше.

«Ну что за жизнь – не жизнь, а красота!» – думал вскоре Иван Никифорович. Полдня он гулял по Парижу, слушал уличных музыкантов, заглядывался на женщин, осмелев, улыбался редким американцам в военной форме. Потом сомлел на лавочке в сквере Луи Шестнадцатого, у церкви Покаяния.

Во сне он увидел молодого парня с тоненькими усиками, в окровавленной белой рубахе, со следами побоев на лице. Он безотрывно смотрел в глаза Фомину. Его взгляд проникал в душу, жёг, рвал на части. Фомин зажмурился. И проснулся в поту. Уже вечерело. Его вновь одолел липкий страх.

«А что если Сергей Петрович – агент НКВД? Приду я к нему, а он сдаст меня «кому следует». Да нет, не может быть! Типичный белогвардеец, я-то их помню по Крыму…» – подумал он и осёкся, замотал головой, как бы отгоняя наваждение.

Так, одолеваемый сомнениями, опасливо косясь то на зловещих горгулий на Нотр-Даме, то на французских жандармов, Фомин добрёл до указанного в визитке адреса, вошёл в освещённый подъезд, поднялся по лестнице, позвонил.

Дверь открыла пожилая женщина в очках, одетая просто, по-домашнему. В квартире пахло снедью.

– Здравствуйте! Вы – Иван?

Иван Никифорович кивнул.

– Сергей, к нам гость! – крикнула она в коридор и пригласила Фомина войти.

Он аккуратно разулся и разделся. Полы в прихожей были чистые, паркетные. Быстро переобулся в предложенные мягкие тапочки, дабы скрыть дырявые, не стиранные давно носки. Ему стало стыдно.