Вернер Хаупт

Бои за Ленинград. Операции группы армий «Север». 1941—1944

50 колонн грузовиков и 10 моторизованных транспортных рот в эти ночи подвезли на передовую боеприпасы, продовольствие и военное имущество. Обеспечение войсковой группы было разделено на два больших участка, каждым из которых руководил начальник снабжения, подчинявшийся генерал-квартирмейстеру.

Северный участок тыла (Тильзит) имел:

14 949 т боеприпасов;

18 435 т продовольствия;

19 671 м3 ГСМ.

Южный участок тыла (Гумбиннен) в своем распоряжении имел:

12 854 т боеприпасов;

26 223 т продовольствия;

20 228 м3 ГСМ.

Далее, в каждом участке тыла и обеспечения имелись саперные, ружейные, артиллерийские парки, подразделения связи. Базы санитарной и ветеринарной служб располагались в Кенигсберге. Большие склады боеприпасов, продовольствия и ГСМ располагались на территории западнее Кенигсберга, Эльбинга и Морунгена.

Телефонные и радиостанции группы армий «Север» 21 июня в 13.00 приняли ключевое слово «Дюссельдорф». Командиры, адъютанты и офицеры связи на секунду посмотрели друг на друга, затем вскинули руки к каскам. Приказы были отданы. Дежурные офицеры сняли трубки полевых телефонов, колеса мотоциклов связных завертелись, посыльные поскакали на своих лошадях…

Приказ был получен! Приказ, который одним махом перечеркнул все треволнения последних дней и недель. Приказ, подтвердивший: война с Советским Союзом!

Когда этот душный летний день на мемельской низменности, роминтенской пустоши и мазурских озерах перешел в вечер, немецкие войска на востоке начали выдвижение. Ревели танки, грохотали грузовики, ржали кони, гремели гусеницы тяжелых тягачей, бряцало железо и оружие, звучали вполголоса отданные команды. Пограничная охрана у границы и на самой границе крепче сжимала свои автоматы и карабины, она указывала путь передовым саперным группам, которые с огнеметами и надувными лодками пробирались через кустарник. Первые снаряды были загнаны в орудийные стволы.

Там на другой стороне, всего в нескольких метрах за шлагбаумами, пограничными реками и лесами, ночь тоже не оставалась беззвучной…

Главное командование Красной армии 22 июня в 12.30 ночи передало командующим военных округов и флота директиву, которая гласила, что дислоцированные в пограничных районах части должны быть приведены в боевую готовность:

«В течение ночи на 22.06.1941 г. скрытно занять огневые позиции в укрепрайонах на государственной границе.

22.06.1941 г. перед рассветом на полевых аэродромах тщательно замаскировать все авиасредства, включая приданные части.

Все подразделения привести в боевую готовность. Войска рассредоточить и замаскировать.

Воздушную оборону привести в боевую готовность, не поднимая приданный личный состав. Провести все мероприятия по затемнению городов и предприятий.

Не проводить никаких других мероприятий без особых на то распоряжений…»

Сталин и главное командование на этот момент, несмотря на все донесения агентов и доклады командующих приграничных округов, не верили, что германская армия находится в боевой готовности для нападения. Хотя пришедшая из Москвы в полночь директива приказывала принять повышенную боевую готовность, однако не содержала никаких указаний на предстоящую войну. Командиры на границе по этому приказу практически не могли ничего предпринимать, ибо то, что предписывалось, уже давно было сделано.

Уже ревели моторы немецких боевых машин…

Уже прогрелись моторы танков…

Уже лязгали замки орудий…

Уже командиры немецких штурмовых отрядов взглядывали на светящиеся циферблаты своих наручных часов…

И тогда еще раз зазвенели телефоны в советских штабах, запищали морзянкой телеграфы в советских пунктах связи. Было 2.32, когда из Москвы поступил последний приказ:

«Не поддаваться каким-либо провокациям, которые могут привести к серьезным осложнениям… и встречать внезапное нападение немцев всеми имеющимися в распоряжении силами и средствами».

Утро 22 июня 1941 года наступило…

Нападение

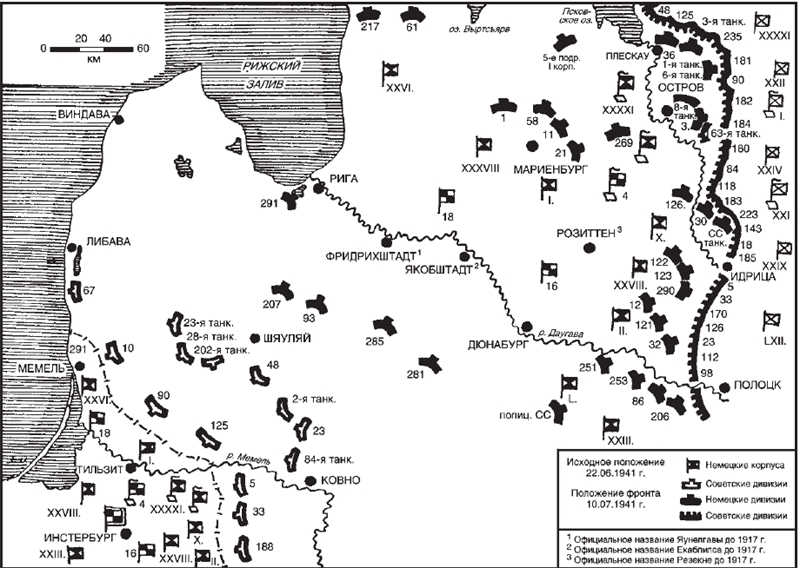

Германское наступление 1941 года

Утренний туман еще клубился над лесами, лугами и долинами, когда 22 июня 1941 года в 3.05 утра немецкие орудия разверзли свои жерла, чтобы посеять над Россией огонь и смерть. Огневой налет по широкому фронту в 230 км группы армий длился всего лишь несколько минут. Затем пехотинцы и саперы поднялись из своих укрытий и устремились навстречу неизвестному врагу.

Одновременно воздух наполнился гулом немецких самолетов, взявших курс на восток. 1-й воздушный флот поднял в небо 270 бомбардировщиков и 110 истребителей. Их задачей было уничтожение советских баз, самолетов и коммуникаций между Мемелем и Даугавой. 54-я истребительная эскадра[14] имела следующую задачу: завоевание господства в воздухе; сопровождение бомбардировщиков; свободная охота; атаки колонн в глубине тыла, позднее борьба на морских коммуникациях.

Группа армий выступила по всему фронту 18 дивизиями. Разумеется, направление главного удара занимала 4-я танковая группа и в ней в первую очередь XXXXI танковый корпус. Кроме того, танковая группа была усилена 5 артиллерийскими дивизионами, в составе каждого по 3 противотанковых и 1 зенитной батареи, 3 саперных батальона. Но все же прежде, чем ввести в бой моторизованные силы, пехотные дивизии должны были расчистить путь.

Советские пограничники были почти повсюду отброшены, и границу пересекли без сопротивления. Лишь там, где командовали решительные командиры и комиссары, местами вспыхивало ожесточенное сопротивление. 7-я рота 501-го пехотного полка севернее Мемеля натолкнулась на советский полевой караул, который отчаянно оборонялся. Лейтенант Вайнровски пал в первую же минуту боя первым солдатом группы армий!

Германские оперативные штабы к 4.00 смогли составить картину положения. Командование группы армий в 4.40 получило ориентировочные оперативные сводки от командования армий и танковых групп. Донесение об обстановке в группе армий на 6.00 гласило:

16-я армия:

12-я пехотная дивизия примерно в 7,5 км к востоку от Шлоссберга;

32-я пехотная дивизия вторглась в лес на 5 км к востоку от города Виштитис;

121-я пехотная дивизия западнее Вирбалиса, уличные бои в городе Кибартай;

122-я и 123-я пехотные дивизии на линии 3 км восточнее города Науместиса – 8 км северо-западнее Синтаутая;

126-я пехотная дивизия в 12 км к юго-западу от города Шакяй;

30-я пехотная дивизия к юго-западу от города Юрбаркаса.

4-я танковая группа:

8-я танковая дивизия взяла Юрбаркас;

290-я пехотная дивизия переправляется через реку Митува в 12 км северо-западнее Юрбаркаса;

269-я пехотная дивизия в 12 км севернее Вишвилла;

6-я танковая дивизия в 4 км южнее Таураге;

1-я танковая дивизия непосредственно к западу от Таураге.

18-я армия:

11-я пехотная дивизия взяла Науместис;

61-я пехотная дивизия заняла мост под городом Гаргждай;

291-я дивизия ведет местные бои в городе Кретинга.

Группа армий через три часа после начала наступления получила донесения от большинства своих дивизий. Лишь 18-я армия сначала доложила о положении 3 дивизий. Здесь картина выглядела так: 21-я пехотная дивизия, главная ударная дивизия армии, усиленная моторизованным артиллерийским дивизионом, зенитным дивизионом резерва и штурмовым подразделением, на полосе фронта протяженностью 8 км вела бои за Таураге, где встретила серьезное сопротивление. Соседняя слева 1-я пехотная дивизия вышла в стык 90-й и 125-й стрелковых дивизий и стремительно продвигалась вперед. Стык между I и XXVI армейскими корпусами обеспечивал 374-й пехотный полк (207-й охранной дивизии). Полк шестью усиленными штурмовыми отрядами перешел границу, чтобы отвлечь русских от направления главного удара.

Советские штабы, как только стали получать доклады о германском нападении, были потрясены количеством наступающих дивизий, которые уже к 6.00 углубились на русскую территорию в среднем на 12 км! Самолеты советских ВВС в первые часы этого летнего дня уже горели и взрывались под бомбами немецких боевых машин. Советы в первой половине дня 22 июня потеряли почти 100 машин!

Отважным пилотам противника лишь дважды удалось достичь германской территории. Восемь самолетов в 5.45 атаковали мост под Вишвиллом и вокзал Эйдкау, не причинив какого-либо ущерба. Советское командование 8-й армии в 7.15 отдало своим ВВС следующий приказ:

«…Мощными ударами бомбардировочной и фронтовой авиации истребить ВВС на аэродромах противника и бомбами уничтожить главные группировки его наземных войск. Воздушные налеты осуществлять на глубину немецкой территории до 100–150 км. Бомбовыми ударами разрушить Кенигсберг и Мемель…»

К этому нечего добавить, ибо германское наступление катилось вперед! Хотя советское сопротивление местами час от часу усиливалось, все же русские нигде не могли удержать танки и пехоту. К полудню сопротивление повсюду на границе было сломлено. Дивизии устремились к районам выполнения своих задач.

Нападение при сухой и жаркой погоде особенно благоприятно развивалось у LVI моторизованного корпуса (ген. пехоты Манштейн). 8-я танковая дивизия (ген. – майор Бранденбергер) в течение второй половины дня достигла реки Дубисы и вниз по течению от Арегала захватила плацдарм. Тем самым дивизия к исходу этого дня углубилась на 80 км в территорию противника.

Центр группы армий вклинился далеко вглубь. Но точно так же стремительно развивалось продвижение на крайнем левом фланге. Усиленная 291-я пехотная дивизия (ген. – лейтенант Херцог), подчинявшаяся непосредственно командующему 18-й армией, неподалеку от побережья сломила сопротивление пограничных частей. 505-й пехотный полк (полковник Ломейер) в первой половине дня прорвал линии советской 67-й стрелковой дивизии и, не заботясь о своих флангах, устремился на север. Уже к полудню полк выполнил задачу дня, занял Скуодас и в качестве первой части из группы армий пересек литовскую границу. Восточнопрусские пехотинцы в первый день с боями прошли 65 км!

Немецкая воздушная разведка 22 июня еще не выявила никаких передвижений Красной армии и подготовки ее возможных контрмер. Были обнаружены лишь фортификационные работы вдоль Даугавы между Дюнабургом и Якобштадтом, так что начальник Генштаба генерал-полковник Гальдер в своем дневнике записал: «Русские заранее подготовили отход за Даугаву. Возможно, потому, что мы по договору требовали Литву…»

Севернее Даугавы разведывательные самолеты не обнаружили никаких передвижений войск. Южнее реки колонны грузовиков были обнаружены к юго-западу от Шяуляя, северо-западнее Тельшяя и Кедайняя, а также южнее Риги. Тотчас бомбовыми ударами под Шяуляем были разбиты 40 грузовиков и разгромлена на марше 48-я стрелковая дивизия, которая оказалась первой почти полностью уничтоженной советской дивизией!

Советское главное командование вечером 22 июня отдало обоим командующим 8-й и 11-й армиями (ген. – майор Собенников, ген. – лейтенант Морозов) приказ остановить продвижение противника. Генерал-полковник Кузнецов, командующий Прибалтийским особым округом, понял опасность, которую нес с собой прорыв немецкого LVI моторизованного армейского корпуса к Дубисе. Ведь здесь 8-я танковая дивизия вышла прямо встык обеим армиям!

Первая советская оперативная сводка сухопутных сил была сообщена в 22.00. Она была краткой и лаконичной:

«В течение дня регулярные германские войска атаковали наши пограничные части и на многих участках достигли незначительных успехов. Во второй половине дня, когда к фронту подошли резервные части Красной армии, атаки немецких войск на большинстве участков были отбиты с тяжелыми потерями для противника!»

Эта боевая сводка по своему содержанию ни в коей мере не соответствовала положению на северном участке фронта. Здесь до сих пор еще ниоткуда не подходили советские резервы, чтобы отбросить немцев. Тем временем главное командование в Риге оправилось от первого потрясения. Оно приказало атаковать и уничтожить острие германского танкового наступления с флангов. При этом XII механизированный корпус из района Шяуляя должен был ударить на юго-восток, в то время как III механизированный корпус от Кедайняя атаковать на северо-запад. Когда приказ ушел в корпуса, в Риге не знали, что XII механизированный корпус был так разбомблен германскими бомбардировщиками, что уже не был способен к запланированной атаке!

Командование группы армий «Север» к вечеру первого дня сражения не знало о замыслах противника. Пока что было видно, что силы противника сражались перед 16-й армией на сплошном фронте. Зато, похоже, позиции русских были разрезаны перед 4-й танковой группой и 18-й армией. Потому командование группы армий отдало следующий приказ:

«Группа армий продолжает наступление прежними порядками, чтобы настичь и уничтожить отступающего противника еще до Даугавы!»

Ночь была очень короткой. Шум битвы нигде не стихал. Когда забрезжил рассвет 23 июня, разведывательные самолеты уже давно находились над территорией противника. Пилоты докладывали об отходе советских сил по всему фронту. Хотя они сообщали и о движении моторизованных колонн на шоссе Ионава – Кедайняй и от Шяуляя на север. Правда, точный состав этих колонн установить не смогли, так что группа армий пришла к ложной оценке положения, ошибка 24 часа спустя была с досадой обнаружена. Германское командование предположило, что речь шла об отступавших танковых соединениях.

Между тем продвижение продолжалось по всему фронту. Танкисты, мотоциклисты, артиллеристы, пехотинцы, саперы и связисты наступали противнику на пятки. На многих участках происходили арьергардные бои. Тем не менее обороняющихся удавалось отбросить. Немецкое наступление катилось дальше. XXXXI танковый корпус, несколько задержавшийся вследствие боев за Таураге и на участке реки Юры, после 100-километрового марша нагнал вырвавшийся вперед LVI моторизованный армейский корпус. Пехотинцы, несмотря на плохие дороги и пересеченную местность, все еще продвигались в ногу с моторизованными подразделениями.

«Литовцы кричали нам свое приветствие «Sweiks gyos!», протягивали цветы. Перед домами – столы с молоком, кофе, яйца, хлеб с маслом и пирожные; предлагали перекусить. И солдат угощался, тут же учился начаткам местного языка, благодарил: «Sweiks gyos, Marijana!»

Восточная кампания, как поначалу думалось многим немецким солдатам, снова будет «прогулкой среди цветов». Русский солдат вскоре показал им нечто иное. Энергичные офицеры и комиссары собирали вокруг себя людей и бились до последнего патрона. Пленных было мало! Крупные соединения в стороне от дорог отходили в полном боевом порядке.

Так советский XVI стрелковый корпус в составе 5-й и 35-й стрелковых дивизий искусно отошел перед наседавшим II немецким армейским корпусом (ген. пехоты граф фон Брокдорфф-Алефельдт) на самом крайнем правом фланге группы армий. Корпус после захвата Мариамполя сформировал передовой отряд под командованием полковника Хольма. Он должен был как можно быстрее занять Ковно. Однако здесь заметно возросло советское сопротивление. Пехотинцы, истребители танков и мотоциклисты застряли в 18 км от города.

Литовское население начало выступать против советских оккупационных войск. Это привело к бурным сценам. Некоторые гражданские с оружием в руках действовали против красноармейцев и советских чиновников. Местным партизанам 23 июня удалось захватить радиостанцию. Один представитель командования литовской армии в 19.30 прочитал воззвание к германскому Верховному командованию подвергнуть бомбардировке Ковно и отступающие Советы в городе!

Советские соединения к полудню следующего дня продолжали отступать. Поисковая группа 123-го разведывательного батальона под командованием лейтенанта Флоре-та уже утром просочилась сквозь позиции противника в Ковно. Здесь удалось установить связь с литовскими партизанами и занять радиостанцию! Передовой отряд полковника Хольма в 17.15 вошел в Ковно, радушно приветствуемый населением.

Вскоре после этого в прежнюю литовскую столицу вступили 89-й и 405-й пехотные полки, так же как 121-й разведывательный батальон. Радиостанцию Ковно уже 26 июня начала эксплуатировать 501-я рота пропаганды, которая в этот день передала программу на немецком языке.

Таким образом, 16-я армия на третий день войны прорвала линию фронта противника. Ее II и XXVIII армейские корпуса с обеих сторон Ковно переправились через Неман и сосредоточились для дальнейшего продвижения на северо-восток.

Точно так же, как и здесь, на правом фланге немецкое наступление в центре фронта тоже успешно развивалось. Но тут подвела неверная оценка положения. Только XXXXI танковый корпус (ген. танковых войск Рейнхардт) отбросил советскую 125-ю стрелковую дивизию, как неожиданно выкатились вражеские танки. III механизированный корпус (ген. – майор Куркин) в соответствии с приказом атаковал фланги немецкого танкового клина 2-й танковой бригадой и 48-й стрелковой дивизией. 24 июня в 15.00 восточнее Расейняя появились стальные колоссы.

«Появившиеся здесь «КВ-1» и «КВ-2», 46-тонные танки, были крепкими орешками! Примерно с 800 м наши роты открыли огонь: безрезультатно. Все ближе и ближе катили мы к врагу, который продолжал двигаться по-прежнему непоколебимо. Через короткое время мы находились друг против друга уже в 100—50 м. Бешеная артиллерийская перестрелка шла без видимого немецкого успеха. Русские танки продолжали идти. Бронебойные снаряды от них просто отскакивали… Ситуация повторилась, когда русские танки прошли сквозь строй 1-го танкового полка и прорвались в наши тылы. Танковый полк развернулся и вновь атаковал «КВ-1» и «КВ-2».

Первое танковое сражение на участке группы армий «Север» началось! Это было первое танковое сражение Восточной кампании! Одновременно это был единственный танковый бой, который разразился между мощными танковыми соединениями своих и противника на северном участке Восточного фронта!

Советы 24 июня имели большое преимущество. Их танки были намного тяжелее, чем предполагалось немецкой стороной. Имеющимся противотанковым оружием было невозможно нанести поражение этим стальным колоссам. 3,7-сантметровые[15] снаряды противотанковых пушек просто отскакивали от стальных бортов. Русские боевые машины беспрепятственно продолжали идти сквозь огонь, перевалили через позиции истребителей танков, прорвались на артиллерийские позиции. Только там, где достаточно быстро сумели развернуть 8,8-сантиметровые зенитные орудия или где против Советов противостояли наши танки «P-III» и «P-IV», сверхтяжелые колоссы оставались гореть.

Командование противника не использовало этого преимущества. Атака пришлась не как было задумано, на фланги XXXXI танкового корпуса, а прямо в лоб. Хотя здесь вырвавшуюся 6-ю танковую дивизию (ген. – майор Ландграф) и потеснили, но не отбросили.

Генерал танковых войск Рейнхардт тотчас же нанес своими остальными дивизиями контрудар, чтобы охватить вражеские войска. 1-я танковая дивизия (ген. – лейтенант Кирхнер), которая захватила плацдарм восточнее Дубисы, была задержана и развернута на 180°. 36-я моторизованная пехотная дивизия (ген. – лейтенант Оттенбахер) выдвинулась на северо-запад и взяла на себя защиту фланга. 269-я пехотная дивизия (ген. – майор фон Лейзер) выдвинулась из-за остановившейся 6-й танковой дивизии на восток через Дубису и атаковала на север. Так началось окружение советского корпуса.

25 июня бои шли с переменным успехом. Но постепенно немцы брали верх. 1-й танковый полк (подполковник Копп) и 113-й пехотный полк (майор доктор Экингер) на следующий день в 4.00 пошли на решительный прорыв. Танки 1-й и 6-й танковых дивизий в 8.38 встретились у Сокайчая. Кольцо сомкнулось!

Первое танковое сражение Восточной кампании закончилось поражением Советов. Им пришлось оставить сожженными 186 танков – среди них 29 машин типа «КВ-1», 77 орудий, 23 противотанковые пушки и около 600 грузовиков. Но победа имела и оборотную сторону. XXXXI танковый корпус двое суток был скован III механизированным корпусом. В результате утратилось взаимодействие с LVI корпусом.

4-я танковая группа уже на второй день кампании отдала обоим своим корпусам приказ как можно быстрее выйти на подступы к Дюнабургу. Поскольку XXXXI танковый корпус был скован борьбой с противником, только генерал Манштейн смог быстро продвинуть части дальше. Они осуществили «гусарский набег», напомнивший прежние кавалерийские атаки.

Авангард корпуса 24 июня достиг окрестностей Вилькомира[16]. Передовой отряд 8-й танковой дивизии, отразив слабые контратаки противника, открыл дорогу на Дюнабург. Советы расстроенными порядками отходили на север и восток. Поэтому солдаты 3-й моторизованной дивизии (ген. – лейтенант Яан) могли следовать вплотную за танками. 8-я танковая и 3-я моторизованная дивизии 25 июня достигли Укмерге и пошли дальше!

Дюнабург открыто лежал перед германскими солдатами.

Особая группа 8-го учебного полка «Бранденбург»[17] (полк абвера) под командованием обер-лейтенанта Кнаака ночью прибыла в распоряжение генерал-майора Бранденбергера. Маленькую группу отважных людей, переодетых в русскую военную форму, следующим утром посадили на два трофейных грузовика и отправили в путь. Отчаянный выпад удался! Обер-лейтенант Кнаак со своими людьми проехал сквозь советские колонны, достиг обоих мостов Дюнабурга. Здесь они выскочили из грузовиков, перебили русскую охрану мостов и заняли позиции.

Они удерживали эти позиции до 5.00, когда подошло передовое подразделение 8-й танковой дивизии под командованием майора Вольфа в составе пехотной, танковой, самоходной и саперной рот. Обер-лейтенант Шнейдер, командир 3-й саперной роты 59-го батальона, взял под контроль ситуацию на мостах. Железнодорожный мост горел. Люди с черными петлицами, несмотря на противодействие противника, за два часа побороли огонь и удержали мост.

Когда в полдень подошли основные силы 8-й танковой дивизии, танки, бронетранспортеры, тягачи и мотоциклы смогли беспрепятственно переправиться через Даугаву. Авангард корпуса Манштейна находился в 300 км от границ рейха. Первый плацдарм на Даугаве был захвачен!

Вечером 26 июня командование группы армий приказало:

«Группа армий, проводя усиленную разведку на востоке, удерживает плацдарм под Дюнабургом. Левый фланг мотопехоты 4-й танковой группы (XXXXI танковый корпус) прорвался за линию Рагува – Паневежис и за Даугаву. Армии продолжают наступление в направлении Даугавы. Направление главного удара 16-й армии по шоссе Ковно – Дюнабург, 18-й армии – правым флангом в общем восточном направлении, левым флангом в направлении Ионишкелиса с целью преследования отступающего противника западнее шоссе Шяуляй – Митава».

Советские пограничные части к этому моменту были отброшены. Командование Прибалтийского особого военного округа было столь же обескуражено быстротой германского продвижения, как и Сталин в Москве. Поскольку четкое управление отсутствовало, обе армии действовали разрозненно. Командование 8-й армии, само собой разумеется, отводило свои части на север в направлении Даугавы, тогда как соединения 11-й армии двигались на восток к Дриссе.

Лишь когда советское главное командование обнаружило эти несогласованные отходы и направленное в брешь наступление немцев, оно энергично вмешалось. Все еще находившейся в резерве 27-й армии (ген. – майор Берзарин) было приказано выдвинуться вперед. Для этого ей придали I механизированный корпус, до того резерв военного округа. 27-я армия должна была обеспечить оборону Даугавы от Ливенгофа до Дюнабурга. Но до того как армия туда выдвинулась, танки Манштейна уже были там!

Эту угрожающую ситуацию теперь видели и в Москве. Сталин приказал выдвинуть дислоцированную в районе Витебска 22-ю армию (ген. – лейтенант Ершаков) в направлении Ковно. Здесь новая армия должна была перехватить отступающие части 11-й армии и занять позицию в болотах впереди Даугавы.

Советский фронт на глазах укрепился перед подходящими дивизиями 16-й германской армии. Генерал-полковник Буш вследствие этого факта был вынужден отправлять на восток все больше и больше корпусов, вместо того чтобы направлять их вслед рвущимся на север танковым частям.

Напротив, пехотинцам крайнего левого фланга удалось проложить себе путь. Восточные пруссаки 291-й пехотной дивизии уже на вторые сутки войны стояли в 50 км от Либавы. Там сопротивление противника значительно возросло, так что полковник Ломейер был вынужден со своим полком ждать, когда подтянется 291-я дивизия.

Генерал-лейтенант Херцог 25 июня в 1.30 приказал своей дивизии штурмовать Либаву. Советы, части 67-й стрелковой дивизии и морской пехоты, оборонялись столь упорно, что атака в первой половине дня захлебнулась. Противник решился на прорыв из кольца на север и северо-восток. Хотя обе атаки привели к временному кризису во 2-м батальоне 504-го пехотного и в 3-м батальоне 506-го пехотного полков, но в конце концов захлебнулись под огнем прямой наводкой 291-го артиллерийского полка. Советы не сдавались и 27 июня повторили свою попытку прорыва. Им удалось мелкими группами с большими потерями вырваться из окружения. Однако основная масса военнослужащих 67-й стрелковой дивизии не смогла прорвать позиции восточнопрусских солдат в город. 505-й пехотный полк (полковник Ломейер), подразделение морских штурмовых частей (кап. – лейтенант фон Диест) и морских особых команд (кап. – лейтенант Биглер) с юга ворвались в долговременные укрепления Либавы.

«Бои за дома и на улицах велись с крайним ожесточением. Из замаскированных амбразур полыхало пулеметным огнем. Сопротивление в конце концов было сломлено тяжелыми полевыми орудиями огнем прямой наводкой, а также снарядами тяжелых полевых гаубиц и мортир».

Упорная и ожесточенная борьба за Либаву, которая 28 июня была занята окончательно, впервые продемонстрировала в зоне ответственности группы армий, что русский солдат был готов бороться фанатично и безжалостно!

Взятие Либавы означало для военно-морских сил приобретение весьма ценной базы. Штаб командующего флотом «C» (контр-адмирал Клаасен) уже несколько дней спустя расположил здесь свою ставку. Были сформированы комендатура морской обороны и портовая комендатура, военно-морской отдел (корветтен-капитан Глезер) и 1-е моторизованное подразделение морской разведки (корветтен-капитан Нойендорф) переехали на новое место своей дислокации.

Первые советские корабли были потоплены или получили повреждения. Речь шла о тяжело поврежденном бомбами эсминце «Ленин», а также затопленных собственными экипажами подлодках «С-1», «М-76», «М-86», «Ронис» и «Спидола». Краснознаменный Балтийский флот вместе с этими пятью подлодками потерял уже 9 лодок.

Война на Балтийском море поначалу не была отмечена активными операциями обоих флотов. С немецкой стороны оперировали лишь минные заградители, тральщики и торпедные катера, а подлодки «U-140», «U-142», «U-144», «U-145» и «U-149» заняли боевые позиции между Мемелем и Моонзундским архипелагом.

Советы при начале войны стали минировать свои воды. При этом много минных заграждений были выставлены на выходе из Финского залива. Крейсер «Максим Горький» и эсминцы «Гневный», «Гордый» и «Стерегущий» обеспечивали безопасность этой операции. При этом эсминец «Гневный» уже 23 июня попал на минное поле, получил тяжелое повреждение, и позднее его пришлось затопить. Крейсер «Максим Горький» сам наскочил на мину и с большим трудом смог дойти до Кронштадта.

Эти первые потери не остались единственными. Германская «U-144» (кап. – лейтенант фон Миттельштедт) 23 июня торпедным залпом потопила советскую подлодку «М-78». Торпедный катер «S-35» глубинными бомбами повредил подлодку «С-3»; точно так же глубинными бомбами германский катер потопил «С-10», а четвертая подлодка «М-80» затонула в Ирбенском проливе, подорвавшись на мине.

Советское командование флота в первую неделю войны оставило курляндское побережье. Все корабли ушли на Моонзундский архипелаг или в Финский залив. Курляндия была открыта для немецких войск.

Командование группой армий тем временем ввело в действие дивизии второго эшелона. 58, 86, 206 251, 253 и 254-я пехотные дивизии перешли границы рейха. «При пересечении границы у нас было такое ощущение, словно мы вступаем в совсем иной мир. Дороги плохие, леса по обеим сторонам маршрута выдвижения неухоженные и заросшие кустарником, дома в местечках убогие и полуразвалившиеся» (Зидовиц К. фон. История 58-й пехотной дивизии).

Штаб L армейского корпуса, до сих пор находившегося в резерве – с 86-й и 206-й пехотными дивизиями был передислоцирован на правый фланг 16-й армии. Здесь обозначилось упорное сопротивление Советов.

Переброска войск за всей линией фронта группы армий под палящим солнцем и в клубах пыли проходила благополучно. 1-й воздушный флот завоевал полное господство в воздухе и принудил советские авиасоединения к обороне, так как они были вынуждены поспешно покидать свои полевые аэродромы. Так, например, 2-я рота 21-го саперного батальона, 1-й и 14-й батальоны 3-го пехотного полка (все 21-й пехотной дивизии) на аэродроме в Шяуляе сумели захватить 40 готовых к бою советских самолетов. Группы бомбардировщиков с 27 июня начали бомбардировать коммуникации противника к северу от Даугавы, так как южнее реки уже не обнаруживали сколько-нибудь достойные внимания цели. Главные воздушные удары постепенно перемещались перед фронтом 18-й армии и сконцентрировались здесь главным образом на сооружениях вокруг Риги.

Советская авиация в первые дни едва ли добилась ощутимых успехов. Ей в ночь на 24 июня удалось сбросить в гавань Мемеля всего лишь около 50 авиационных мин. Вражеские истребители, несмотря на все введенные в действие силы, были бессильны против немецких налетов, следовавших без пауз. Младшие лейтенанты Жуков, Здоровцев и Харитонов одной из дислоцированных под Ленинградом авиачастей первыми из военнослужащих Красной армии получили звание Героя Советского Союза.

Положение перед фронтом группы армий на шестые сутки боев выявило, что советский фронт оказался разорванным на две части. Разумеется, командование Прибалтийского особого военного округа осознавало эту ситуацию. Самым уязвимым местом, как и прежде, оставался Дюнабург, вокруг которого развернулись наиболее ожесточенные бои.

Гитлер 27 июня приказал главному командованию сухопутных сил (ОКХ) сосредоточить усилия 4-й танковой группы в направлении Дюнабурга. Как раз именно в этот день танковая группа была почти парализована, так как командование группы армий распорядилось сделать ей многочасовую остановку, чтобы дать возможность X армейскому корпусу в составе 30, 122 и 126-й пехотных дивизий возможность пересечь маршрут ее продвижения.

8-я танковая дивизия до сих пор была единственной на плацдарме у Дюнабурга. Лишь 3-я моторизованная дивизия (ген. – лейтенант Яан) медленно выдвигалась к реке. Наоборот, 290-я пехотная дивизия (ген. – лейтенант барон фон Вреде) и только что переданная в подчинение дивизия СС «Мертвая голова» (группенфюрер[18] СС Эйке) в результате отданного приказа остановились и пока не могли начать марш.