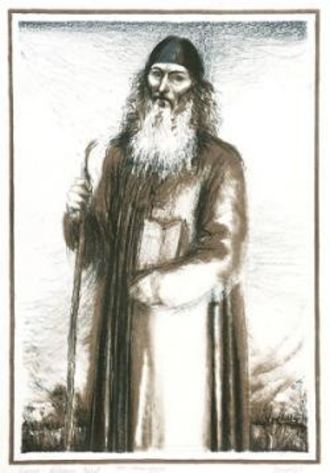

Венедикт Александрович Мякотин

Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность

Между тем, терпя голод и лишения, вынося жестокие истязания воеводы и теряя людей по дороге, отряд все подвигался вперед, и сама эта дорога способна была навести ужас. Летом было еще легче, но зимою, когда суровые морозы сковывали реки и землю ледяным покровом, жутко было немногочисленным пришельцам в дикой и пустынной стране, среди редкого, но враждебного населения, которое они только еще собирались подчинить своей власти. Тяжесть пути особенно давала себя знать Аввакуму; для детей и кое-какого оставшегося у него имущества воевода дал ему двух лошадей, но сам он с женой должен был идти пешком и не раз, должно быть, на этом длинном пути разыгрывались сцены, подобные той, описание которой мы находим в “Житии” Аввакума.

“Страна варварская; иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет, бредет, да и повалится, – скользко гораздо! В иную пору, бредучи, повалилась, а иной томный же человек на нее набрел, тут же и повалился: оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: матушка-государыня, прости! А протопопица кричит: что ты, батько, меня задавил! Я пришел, – на меня бедная пеняет, говоря: долго ли муки сея, протопоп, будет? И я говорю: Марковна, до самыя смерти. Она же, вздохня, отвещалаь добро, Петрович, ино еще побредем”.

Немногим легче стало протопопу и с момента прибытия на место. Голод почти не прекращался, так как урожаи были плохи – по большей части дожди уничтожали посевы, нужда царила жестокая, а Аввакуму надо было заботиться о пропитании многочисленной семьи и без устали работать, подвергаясь притом постоянным гонениям со стороны воеводы. При такой жизни не на одну только мужественную протопопицу находило временами уныние. Под тяжким гнетом лишений поддавалась иногда и железная твердость самого Аввакума. Бывали минуты, когда он, истомленный мучениями Пашкова, собирался уже просить у него пощады; бывало, что под непосильным бременем житейских забот он забывал о молитве и “изнемогал в правиле”. Но эти моменты слабости длились недолго. Проникавшая все существо Аввакума глубокая уверенность в правоте своего подвига помогала ему оправиться от уныния; воображение, вечно работавшее в одном направлении, вызывало перед ним чудесные видения, в которых деятельную роль играли небесные и адские силы, и угасшая было бодрость духа снова воскресала в протопопе. Ангелы являлись ему и возбуждали в нем мужество, предостерегая от падения, “сила Божия возбраняла” ему смиряться перед воеводой, и Аввакум, находя в себе под впечатлением этих видений новую мощь, налагал на себя еще большее бремя молитвенного подвига, еще с большим рвением обличал Пашкова, терпеливо вынося все истязания. В эти моменты духовного экстаза самые обыденные явления жизни принимали в его глазах чудесные очертания, и он всюду сознавал присутствие невидимой силы, его охраняющей. Находил ли он прорубь во льду озера, когда ему хотелось пить во время путешествия, давало ли осечку ружье, направленное Пашковым на своего сына, вздумавшего заступиться за протопопа, – во всем этом Аввакум видел проявление божественной силы, стерегущей своего верного служителя.

Исполненный живой веры в свой подвиг, Аввакум не ограничивался пассивной ролью мученика, но постоянно переходил в роль обличителя и проповедника. Неумолчно осуждал он Пашкова всякий раз, как видел в его действиях отступление от правого пути, постоянно убеждал его исполнять религиозные предписания и церковные обряды и с непоколебимой стойкостью выносил все мучения, которыми щедро осыпал его взбешенный воевода. Такие отношения, плохо укладываясь в обычные рамки положения ссыльного перед своим начальником, скорее имели характер ожесточенной борьбы двух противников, воплощавших в себе грубую силу и убеждение, причем первая не только не одерживала в этой борьбе полной победы, но терпела порою и поражения. Действительно, строгая подвижническая жизнь протопопа и его непоколебимое мужество даже в свирепом воеводе пробуждали порой мысль о существовании чего-то высшего, чем простая сила, и невольно импонировали ему до такой степени, что он временами как бы подчинялся протопопу и признавал его авторитет; так, он по совету Аввакума стал было одно время служить вечерни и заутрени, надеясь, что это соблюдение обряда доставит хороший урожай; так, он поверил в чудесное исцеление своего внука протопопом и смиренно благодарил последнего. Правда, подобный перевес Аввакума держался очень недолго: приливы набожности и сравнительного смирения у воеводы быстро проходили и сменялись по какому-нибудь поводу новой, часто еще более жестокой вспышкой, в которой вполне давала себя знать его необузданная, непривычная к какой бы то ни было нравственной сдержанности натура.

Но и Аввакум, в свою очередь, не довольствовался только отстаиванием своих взглядов, мученичеством за них и распространением их посредством убеждения. Его пылкий фанатизм увлекал его далеко за эти границы, и он способен был в вопросах веры явиться насильником, мало чем уступавшим в этом отношении самому мучившему его воеводе. Случилось раз, что Пашков, отправляя своего сына Еремея с небольшим отрядом казаков в поход на один из соседних народцев, призвал шамана погадать, удастся ли это предприятие. Шаман предсказал полный успех похода, обещал богатую добычу и благополучное возвращение, и ратные люди обрадовались. Но глубоко опечалился протопоп, видя, что христиане слушают “бесов” и верят им. Возгоревшись благочестивою ревностью, он решил посрамить бесовские козни и наказать людей, осмелившихся искать предсказаний и советов у диавольского служителя вместо того, чтобы обратиться к христианскому священнику. С этою целью он “в хлевине своей кричал с воплем ко Господу: послушай мене, Боже! послушай мене, Царю небесный-свет, послушай мене! да не возвратится вспять ни един от них и гроб им там устроиши всем! приложи им зла, Господи, приложи и погибель им наведи, да не сбудется пророчество диавольское!” В своем фанатическом рвении протопоп доходил, таким образом, до сознательного изуверства и ради торжества своих взглядов готов был принести в жертву жизнь неповинных людей, употребляя для этого такое средство, которое в его представлении являлось вполне действительным. Пашкову донесли о такой молитве Аввакума, но он сперва не обратил внимания на донос и вспомнил о нем лишь тогда, когда отправленный в поход отряд не вернулся к сроку. Тогда он решил, что это результат заклятий протопопа, и собрался было пытать его. Аввакум, видя беду, приготовился уже к смерти, но его спасло случайное возвращение сына Пашкова, который один только и спасся из всего отряда, истребленного инородцами. Сам Еремей приписывал свое спасение исключительно своим хорошим отношениям с Аввакумом и, вступившись за последнего перед отцом, успел отвести беду от головы протопопа.

Аввакум и вообще не был в своей жизни с Пашковым совершенно одинок: у него были и здесь заступники и помощники, часто спасавшие его и от последствий воеводского гнева, и от тяжелых, подчас совершенно невыносимых тисков нужды. Если даже на самого воеводу нравственная личность Аввакума оказывала некоторое влияние, то еще более глубокое впечатление производила она на многих других из окружавших его людей, и прежде всего на семью воеводы, состоявшую, кроме самого Пашкова, из его жены, сына и снохи. Для этих людей, малосведущих в вопросах религии, настолько суеверных и невежественных, что они могли обращаться за предсказанием к шаману и за лечением к “мужику-шептуну”, одно было ясно в протопопе, что это человек, чтущий веру и благочестие выше всего, страдающий за свои религиозные убеждения и готовый умереть за них. Какого рода были эти убеждения, насколько они были истинны и насколько заключали в себе заблуждения – такие вопросы были бы не под силу этим людям; но они видели, как ревностно соблюдает Аввакум все подробности религиозной обрядности, наиболее доступной их пониманию, и это в связи с его мученической жизнью порождало в их умах представление о нем, как о поборнике религиозной истины и великом подвижнике благочестия. Это представление еще укреплялось проповедью Аввакума, полной горячего осуждения новшеств, занесенных в русскую церковь патриархом: понятие о ереси, в которой обвиняли протопопа, плохо вязалось с отстаиванием русской церковной старины в умах людей, привыкших эту последнюю считать единственно правой верой. Так среди семейных воеводы и установился взгляд на Аввакума как на невинного страдальца и истинного учителя. К нему и здесь присылали для лечения бесноватых; сноха Пашкова приглашала его лечить ее сына, а раз протопоп совершил для нее чудо над курами.

“У боярыни куры все переслепли и мереть стали, – рассказывает он об этом с своею неподражаемой, эпической наивностью, – так она, собравши в короб, ко мне их прислала, чтоб-де батко пожаловал – помолил о курах. И я-су подумал: кормилица то есть наша; детки у ней: надобно ей курки! Молебен пел, воду святил, курок кропил и кадил; потом в лес сбродил,– корыто им сделал, из чего есть, да к ней все и отослал. Куры, Божиим мановением, исцелели и исправились по вере ея”.

Совершая такие чудеса для веровавших в него людей, Аввакум, вместе с тем, своими поучениями утолял их духовную жажду. В свою очередь они, чем могли, облегчали его тяжелую долю: сын Пашкова не раз заступался за него перед отцом, рискуя даже собственною жизнью, так как воевода в гневе не щадил никого; жена и сноха воеводы снабжали припасами протопопа и его семью во время самой жестокой нужды, постигшей было их в Даурии. Припасы приходилось пересылать тайком от Пашкова, поэтому Аввакум не мог получать многого от своих поклонниц; ему доставляли то хлеб, то кусок мяса, то немного муки, бывало, что присылали и корму, взятого из куриного корыта, но все же эти скудные даяния помогли ему кое-как перебиться в течение голодного времени, которое иначе трудно было бы пережить ему с семьею.

И не в одной воеводской семье находил для себя ссыльный протопоп приверженцев и последователей. Немало их нашлось с течением времени и среди казаков, составлявших отряд Пашкова. Видя также в Аввакуме высокого подвижника и борца за веру, склоняясь перед его нравственной мощью, они тем легче сближались с ним, что находились под общим с ним гнетом. Это усиливало их теплое чувство к Аввакуму, и если последний среди них, самих беспомощных и терпевших всегдашнюю нужду, не мог найти ни заступников, ни помощников, если все их услуги по отношению к нему могли исчерпываться разве лишь предупреждением об опасности, грозившей со стороны Пашкова, зато многие из них явились ревностными учениками его, равно готовыми пострадать за то, что вместе с ним считали истинным древним благочестием, и почти все, за немногими исключениями, относились к нему в высшей степени сердечно, как к невинному страдальцу.

В далекой ссылке Аввакум остался, таким образом, верен себе. Ни суровый климат, ни голод, ни пытки и мучения воеводы не сломили его нравственной энергии, и не только он не отказался от пропаганды своих взглядов, но временами его стойкое мужество колебало даже самого грозного палача, под власть которого он был отдан. Трудно сказать, чем могла бы кончиться эта неравная борьба между протопопом и воеводой, но она была прервана в самом разгаре. Более пяти лет уже провел Аввакум в отряде Пашкова, как пришли из Москвы, в начале 1661 года, два указа: один сменял Пашкова с воеводства, другой приглашал протопопа вернуться в столицу. Пашков поехал вперед с ратными людьми, а Аввакума оставил почти содними больными и стариками, надеясь, быть может, что с таким конвоем он погибнет на пути. Но Аввакум мало внимания обратил на это. Слишком доволен он был, что избавился от заклятого врага; к тому же долголетняя ссылка наконец прекратилась, его призывали в Москву и, конечно, призывали потому, что убедились в истине его взглядов. Пророческие видения сбывались наяву, и мог ли он, взысканный ими, сомневаться в том, что та же божественная сила, которая выводила его из тяжкого плена, охранит его на пути и не даст погибнуть, не совершив своего призвания?

С глубоким умилением, полный энтузиазма и веры, стал собираться он в дорогу и, покончив через месяц сборы, отправился, везя с собою 17 человек. На прощанье он выкупил у казаков и увез с собой одного из бывших приспешников Пашкова, который при последнем преследовал его и искал его смерти; теперь Аввакум отплатил ему спасением жизни, так как казаки, избавившись наконец от гнета воеводы, собирались своим судом расправиться с его наиболее ревностными слугами. Другого подобного приспешника Пашкова казаки не хотели отдать Аввакуму, и уже на пути он встретил протопопа, моля спасти его от погони и лютой смерти. Ради спасения человеческой жизни всегда правдивый протопоп решился на тяжелый для его совести грех лжи: он спрятал беглеца под постелью, на которую положил свою жену с дочерью, а догнавшим его казакам сказал, будто у него нет того, кого они ищут. Всю лодку обыскали казаки, а постели протопопицы не тронули. “Опочивайте, матушка! и так ты, государыня, горя натерпелась!” – говорили они мужественной женщине, долгие годы безропотно страдавшей на их глазах и вместе с ними. Погоня уехала ни с чем. С таким-то экипажем, снабдив лодку вместо оружия крестом, двинулся Аввакум в далекий и опасный путь, в конце которого лучезарной звездой горела для него надежда полной победы.

ГЛАВА IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ И НОВОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕЕ

Надежды Аввакума были, однако, в значительной мере неосновательны: на деле вызов его в Москву объяснялся не победой “старой веры” и ниспровержением никоновских реформ, а иными, более мелкими причинами, заключавшимися в другой группировке дворцовых партий и в изменении положения самого патриарха. Властолюбивый и крутой Никон не ужился в конце концов с мягким и нерешительным, легко поддававшимся чужой воле, но в свою очередь самолюбивым и питавшим высокое мнение о своей власти царем Алексеем: недовольные патриархом бояре успели внести охлаждение в отношения Алексея Михайловича к его “собинному другу”, а неловкие действия последнего еще усилили это охлаждение, и уже через пять лет после высылки Аввакума из Москвы между царем и патриархом произошел решительный разрыв. Гордость Никона не позволяла ему ради примирения с царем идти на уступки, и он попытался добиться той же цели иным путем, более соответствовавшим его характеру. 11 июля 1658 года, после службы в Успенском соборе, патриарх заявил народу, что он покидает свой патриарший престол, и, несмотря на увещания присланных от царя бояр, удалился в Воскресенский монастырь. Правда, расчеты Никона не оправдались, так как Алексей Михайлович не выказал ни особенной уступчивости, ни особого горя по поводу его удаления, но вместе с этим, у царя не нашлось и достаточно решимости, чтобы разом покончить с запутавшимся вопросом об избрании нового патриарха. Между тем сам Никон, заметив свою ошибку, вздумал повернуть и взять назад свой отказ от патриаршего сана, что еще более усложнило дело. При установившейся зависимости русской церкви от светской власти выбор того или другого пути действий в этом запутанном положении вполне зависел от воли царя, но Алексей Михайлович колебался и, не желая уступить притязаниям Никона, в то же время долго не мог собраться с духом нанести последний удар своему недавнему другу. С другой стороны, большинство бояр, опасаясь самовластного характера Никона, ни в каком случае не хотело вновь видеть его на патриаршем месте и старательно изыскивало средства устранить возможность примирения между ним и царем. Для этого, между прочим, бояре обратились к тем духовным лицам, которые некогда, до патриаршества Никона, были близки к царю Алексею и вслед за тем первые возвысили голос против реформ нового патриарха, за что тяжело и поплатились. Все эти лица были хорошо знакомы с боярами, часто даже связаны узами личной дружбы с ними, а сверх того, их соединяла общая вражда к бывшему патриарху, хотя эта вражда и происходила от различных причин. Мало принимая во внимание это последнее обстоятельство, бояре рассчитывали вновь сблизить Алексея Михайловича с прежними советниками и тем помешать его примирению с Никоном, предполагая, что затем вопрос о церковной реформе можно будет решить путем мирного соглашения. Исходя из таких соображений и пользуясь тем, что, с удалением Никона от патриаршества, усердие церковной иерархии к преследованию раскольников несколько ослабело, они и постарались устроить возвращение в Москву влиятельнейших членов бывшего кружка протопопов.

Ничего не зная в Даурии об этих обстоятельствах, Аввакум объяснял себе свой вызов из ссылки победою того дела, за которое он вел борьбу. Но недолго могли держаться эти светлые иллюзии: проехав благополучно через области инородцев и добравшись до первых русских городов, протопоп тут же и “уразумел о церкви, яко ничто же успевает”, узнал, что гонение на людей, восставших против Никона и его реформ, все еще продолжается, а сами эти реформы по-прежнему находят себе признание и деятельную поддержку со стороны светских властей. Восторженное настроение, охватившее было его, быстро исчезло, уступив место мучительному разочарованию и даже сомнениям. Перед этим он свыкся с мыслью об окончании своего страдальческого подвига, а теперь опять видел перед собою новую борьбу, которая легко могла навлечь новые и, пожалуй, еще худшие бедствия не только на него, но и на его жену и детей, только что избавившихся от мучений и опасностей. Под влиянием этих мыслей в душу Аввакума проникли мучительные колебания. Переход от радостных надежд к прежнему суровому, фанатическому мужеству не давался ему сразу, и он тяжело и горько задумался, начать ли снова свою обличительную проповедь или, воспользовавшись свободой, скрыться где-нибудь в тихом месте и там, вдали от искушений и бедствий мира, дожить свой век, заботясь только о своем личном спасении. Из этой нерешимости его вывела жена, к которой он обратился за советом. “Жена! что сотворю? – сказал он ей,– зима еретическая на дворе: говорить ли мне, или молчать? связали вы меня!” “Господи, помилуй! – отвечала ему Настасья Марковна, – что ты, Петрович, говоришь! Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие по-прежнему. А о нас не тужи; дондеже Бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай! Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую!” И ободренный протопоп снова начал “ересь никонианскую со дерзновением обличать”, по всем городам, через которые ему случалось проезжать, проповедуя о мерзости Никоновских исправлений в церковных книгах и обрядах и убеждая людей крепко держаться единственно правого древнего благочестия.

Тем не менее прежняя целостность настроения не сразу восстановилась в возмущенной душе самого проповедника. Невольно, быть может, даже помимо его сознания, радость по поводу собственного спасения от казавшихся бесконечными страданий несколько смягчала мрачный колорит фанатизма его убеждений, склоняя его к большой терпимости, если не в мнениях, то в их выражении словами и поступками. Для освобожденного, не преследуемого Аввакума никониане не были уже совершенно теми же беспощадными врагами, какими они представлялись ему в момент жестоких гонений. Но, с другой стороны, сущность убеждений протопопа нисколько не изменилась, а то обстоятельство, что кругом господствовало учение, которое он считал ересью, что ввиду этого в нем самом уже пробуждалось сомнение, порождало жгучее до болезненности опасение, как бы не лишиться всех плодов своего подвига, не упасть в расставленные сети. Столкновение этих противоположных чувств и стремлений неизбежно вызывало сильный душевный разлад, который при крайне нервной натуре Аввакума обыкновенно разрешался у него видениями. Так было и на этот раз. В Тобольске, где протопоп остановился зимовать на второй год своего возвратного путешествия, он начал было ходить в соборную церковь, где богослужение совершалось по исправленным служебникам, и стал уже несколько привыкать к такой службе: “что жалом, духом антихристовым и ужалило было”. Но однажды, после такого посещения церкви ему во сне послышался голос: “Блюдися от мене, да не полма растесан будиши!” В ужасе проснулся протопоп и пал перед иконой ниц, восклицая: “Господи, не стану ходить, где по-новому поют!”