Валерий Шубинский

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

Глава вторая

Чинарь-взиральник

1

В техникуме все у Даниила сразу же не заладилось. Уже в конце первого учебного года, в июне 1925-го, в его записной книжке появляется такая запись:

На меня пали несколько обвинений, за что я должен оставить техникум. Насколько мне известно, обвинения эти такого рода:

Слабая посещаемость.

Неактивность в общественных работах.

Я не подхожу классу физиологически.

В ответ на эти обвинения могу сказать следующее. Техникум должен выработать электротехников. Уж, кажется, ясно. Для этого должны быть люди-слушатели – хорошие работники, чтобы не засорять путь другим.

О работоспособности людей судят или непосредственно из их работы, или путем психологического анализа. Намекну вам на второе. Сомневаюсь.

Эта запись оборвана, многие фразы зачеркнуты. Явно Даниил готовился к защите на каком-то собрании. 9 июля – еще одна запись, по-немецки: Ювачев-Хармс молит Бога помочь ему “остаться в Техникуме”. В тот момент это удалось, но 13 февраля 1926 года он был окончательно отчислен.

Что это может означать: “не подхожу к классу физиологически”? Впрочем, в этой странной формулировке содержится и нечто символическое. Хармс в самом деле был, видимо, “физиологически” чужд духу эпохи, не вписывался в ее стилистику: иначе говорил, ходил, общался с людьми. Его шутки, его оригинальность, заинтриговывавшая хрупких детскосельских девочек, – все это было чуждо грубоватым, компанейским, напористым ребятам, цепко осваивавшим полезное электротехническое ремесло.

Но почему же он так стремился остаться в техникуме, где учили малоинтересным ему предметам, где его окружали чужие по духу люди? Был это страх огорчить родителей? Судя по всему, нет: не настолько нежным сыном был Даниил, да и любой человек в девятнадцать – двадцать лет о подобном думает не в первую очередь. Скорее, дело в другом: Даниила Ювачева и в эти годы, и позже охватывала паника, как только приходилось что-то самому решать в своей жизни, как-то бороться за существование.

У него и без того было много дела. Он искал свой стиль поведения, свой круг общения, свое место в мире. И в этих поисках поначалу (правда, очень недолгое время) он был одинок. Окружение его в первые ленинградские месяцы составляли, видимо, по большей части случайные знакомые по Петершуле и по детскосельской школе.

В числе этих знакомых были Виктор Изигкейт, выпускник Петершуле, работавший булочником (возможно, зарабатывая “пролетарский” стаж), и его приятель Леонид Воронин. Судя по устным воспоминаниям сестры Изигкейта, Эммы Мельниковой (фамилия по мужу), у молодых людей

разговоры всякие были… Очень интересовались книгами о путешествиях, об иностранных народах и странах… Морской тематикой очень интересовались. И, начитавшись книг, курили трубки, воображали себя “морскими волками”… Они много курили, и моя сестра Валя, Валентина, один раз рассердилась и выкинула Данину трубку за окно… Даня вообще был невозмутим, что бы ни делали. Спокойно спустился со второго этажа, взял трубку и вернулся. Но курить больше не стал[86].

Даниил нравился Эмме: высокий, учтивый, с правильными чертами лица. Но иногда он поражал и шокировал барышню.

Однажды он пришел в новом костюме. И один лацкан в нем был длинный, до колен у него. Я сказала:

– Почему так сшит костюм?

А он сказал:

– Я так велел портному, мне так понравилось.

Но в следующий раз Даниил появился у Изигкейтов без лацкана (“он мне надоел, и я отрезал его”).

Другой раз он задумал уже вполне хармсовскую по духу сценку, в которой должна была участвовать Эмма.

Он предложил, чтобы я оделась няней – передничек, косынку, взяла его за руки и вела бы по Невскому, в то время как у него висела на шее соска. При нашей разнице в росте – я маленькая, годилась ему под мышки, а он очень высокий – это выглядело бы комично[87].

Но Эмма отказалась.

Самое раннее известное стихотворение, действительно принадлежащее перу Хармса – “Медная…”, было записано 12 июня 1924 года[88] в альбом Эмме Изигкейт:

В медный таз ударю лапой,

Со стены две капли капнут,

Звонко звякнут

И иссякнут.

Тучи рыжих тараканов

Разбегутся от стаканов –

От пивных,

От пустых.

Ты посмотришь в тишину,

Улыбнешься на луну,

Углынешься на углу,

Покосишься на стену…

На щеке мелькнет румянец вышитый…

Догорает свечка бледная…

Тараканы рыжие,

Песня – красно-медная.

А.А. Александров, впервые опубликовавший это стихотворение[89], отмечает в нем “память о прочитанных стихах Анненского”. Это возможно (“Кипарисовый ларец”, разумеется, входил в круг чтения молодых поэтов – далеко не только в бывшем Царском Селе, откуда Даниил только что вернулся), но куда интереснее, пожалуй, другое. В стихотворении, написанном за четыре года до “Елизаветы Бам” и за восемь лет до знаменитого стихотворения Олейникова, появляются тараканы, к тому же рифмующиеся со стаканами. Конечно, источник очевиден: это стихи капитана Лебядкина из “Бесов”, но обэриуты, видимо, не знали или не помнили, что и у Достоевского был предшественник – светский острослов и виртуоз стихотворной шутки Иван Мятлев, чья “Фантастическая высказка” (1833) начинается так:

Таракан

Как в стакан

Попадет –

Пропадет…

Итак, мир чуждых и несоразмерных, а иногда и неприятных человеку маленьких существ привлекал Хармса уже в юности. Но Эмма была несколько шокирована и спросила: “А это прилично?”

(“Меня немного смутили “пивные стаканы и тараканы” – я с ним вообще не выпивала нигде”[90].)

Склонность к игре слов, словотворчеству (“углынешься на углу”) тоже не случайна. Начинающий поэт, конечно, уже успел заинтересоваться творчеством футуристов – ведь лишь немногие месяцы отделяют его от тех заумных, в радикально-футуристической традиции написанных стихотворений, с которых началась его серьезная литературная работа.

Встречался Даниил в эти месяцы время от времени и с товарищами по детскосельской школе; эти встречи тоже сопровождались разговорами о стихах, чтением стихов, стихотворными играми. Л.А. Баранова запомнила коллективное стихотворение, рожденное при его участии в ходе игры в “чепуху”[91]. Текст был из тех, которые советские люди обычно предпочитали не запоминать, – речь в нем шла о внутрипартийной борьбе двадцатых годов, а мало-мальски неортодоксальный взгляд на нее мог впоследствии стоить жизни.

Петр Великий на том свете

Зуб точит на Ильича

В светлом ангельском совете

Все кидает сгоряча.

Ильич бороться с ним не в силах,

Проклинает Ленинград.

Дрожат все ангелы на виллах,

С небес валит из тучи град.

Да, Петербург был город пышный,

Видал министров и царей,

Теперь же тихий стал, неслышный,

На улицах растет пырей.

Где ты, величие и слава?

Где ты, былой придворный шум?

Теперь вонючая канава

Иль политический самум.

Теперь Зиновьев лишь ярится

Или Сафаров яд свой шлет.

Измена первому все снится,

Второй же козни все плетет.

На Троцкого все зубы точат:

В Сухум-Кале его опять!

А Троцкий наш туда не хочет,

“Обтроцкил” всех и ну вонять.

Никак не хочет согласиться,

Что он не прав, а прав Ильич,

И он решил тогда взбеситься,

Решил, что надо бросить клич[92].

Как это всегда бывает при играх в “чепуху”, стихотворение ушло в сторону от первоначальной темы. Эта тема – унижение, заброшенность города Петра, переставшего быть столицей. В годы военного коммунизма многим казалось, что умирающий Петрополь, лишенный “торговой и административной суеты” (Вл. Ходасевич), расцвел особой, предсмертной красотой. Но конец света не наступил. С завершением Гражданской войны и началом нэпа жители стали возвращаться в города, а с ними – и жизнь. Жизнь новая, несколько провинциальная, мещанская – а уж в бывшей имперской столице, ставшей всего лишь столицей Северо-Западной коммуны, эта провинциальность воспринималась особенно остро. Некоторая обида за второстепенный статус, выпавший Петрограду-Ленинграду, была присуща часто и “красным” по убеждениям людям. Для них перенос столицы из города Октября был знамением отречения от революционных идеалов. Для других – для Вагинова, к примеру, – конец “петербургского периода истории” означал победу азиатской составляющей русской истории, воплощенной “Магометом-Ульяном”, скуластым волжанином. Спор “Ильича” и Петра был актуален и для Хармса, который два или три года спустя напишет “Комедию города Петербурга”. Строки, принадлежащие Даниилу Ювачеву, следует, видимо, искать в первой части стихотворения.

Но в компании выпускников 2-й Детскосельской трудовой школы были наряду с пассеистами и люди, тесно вовлеченные в актуальную политическую борьбу, которая в тот момент сводилась к борьбе фракций ВКП(б) и их вождей. Борьба эта началась весной 1923 года, когда стало ясно, что дни Ленина сочтены, а сам он (в прямом и переносном смысле слова) утратил голос в партийных дебатах. “Семерка” вождей (Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Куйбышев, Томский) объединилась против самого влиятельного члена Политбюро, второго человека в стране – Льва Троцкого. Стремясь ослабить влияние партийной бюрократии (подчинявшейся его главному сопернику Сталину), Троцкий выступил в конце 1923 года с лозунгами свободы дискуссий, выборности снизу доверху, контроля избирателей над избранными, другими словами, демократии – разумеется, только внутри правящей и единственной партии. В ответ ему припомнили меньшевистское прошлое и позднее (летом 1917-го) вступление в партию большевиков. Трудно сказать, что больше пугало “семерку” – смелые антибюрократические предложения или сама харизматическая фигура председателя Реввоенсовета, для которого внутрипартийная демократия могла стать дорогой к диктаторскому креслу. В январе 1924 года Троцкому, отдыхавшему в Сухум-Кале, не дали своевременно знать о смерти Ленина, таким образом не позволив ему появиться на церемонии прощания с главным вождем. Это было его первое поражение. В течение года человек, еще недавно олицетворявший революцию, превратился если не во врага, то в сомнительную фигуру, создателя особого еретического учения – “троцкизма”. В ходе XIII съезда, а затем так называемой “литературной дискуссии” эта ересь была строго осуждена. Главными ее обличителями стали Зиновьев и Каменев, которым года два спустя предстояло объединиться с Троцким против своих недавних союзников – Сталина и Бухарина (которые еще три-четыре года спустя в свою очередь стали оппонентами). В 1924 году трудно было предвидеть такой поворот событий, а тем более – что единственный победитель во внутрипартийной борьбе в конечном итоге просто физически ликвидирует остальных вождей Октября.

Товарищи Хармса по игре в “чепуху” явно были противниками Троцкого – и им успели настолько промыть мозги, что “Ильич” и его ближайший сподвижник виделись им антиподами и чуть ли не врагами. В то же время Зиновьев и его клеврет Григорий Иванович Сафаров (Вольдин), редактор “Ленинградской правды” и секретарь Смольнинского обкома, тоже не вызывали у них полного одобрения. Для Хармса эти склоки коммунистов были, вероятно, чем-то далеким и неинтересным – но этим склокам суждено было самым непосредственным образом повлиять на судьбы близких ему людей, да и на его собственную.

2

Записные книжки Хармса за 1924–1926 годы испещрены названиями книг, которые юноша читает или собирается прочесть. Наряду с художественной словесностью (Андрей Белый, Честертон, Уэллс, Томас Манн), современной философией (Бергсон), литературоведческими трудами (в основном работами формалистов, переживавших свой звездный час, – Эйхенбаума, Шкловского, Тынянова) немалое место в этих списках занимают книги по психологии и по сексологии. Причем это не только серьезная литература (хотя в списке есть и Фрейд, и Бехтерев, и целых три произведения Вейнингера, в том числе, естественно, “Пол и характер”), а и общедоступные пособия, своего рода ширпотреб той эпохи.

Что искал Хармс в этих книгах? Еще понятен интерес к эзотерическим восточным духовным практикам – в поисках выхода за пределы обыденного Хармс в эти годы интересуется и оккультизмом, и даже “черной магией”, посещает спиритические сеансы… Но зачем, к примеру, ему понадобилась “Психотехника” Ф. Баумгартена – сборник тестов, определяющих психологическую пригодность к той или иной профессии? Не пытался ли он – уже чувствуя, что с техникумом дело обстоит плохо, – с помощью стандартной “психотехнической” методики (а в двадцатые годы таким методикам доверяли) найти для себя подходящее ремесло?

Рядом – “Мужчина и женщина” Г. Эллиса, “Половая жизнь нашего времени” Ивана Блоха – и еще множество книг и брошюр, посвященных “сексуальным проблемам”, “гигиене брака” и т. д. Двадцатые годы, как известно, отличались простотой нравов, которая получала отражение в беллетристике (такие произведения, как “Без черемухи” Пантелеймона Романова или “Луна с левой стороны” Сергея Малашкина), но осуждалась официальной моралью.

В настоящее время половая жизнь, в частности у молодежи, приносит гораздо больше страданий, чем радостей. Слишком рано пробуждающееся, нетерпеливое и несдержанное влечение удовлетворяется как и где попало, и вся эта область полна вреда, нечистоты и уродства, –

сетовал Л.М. Василевский, чья брошюра “К здоровому половому быту” также есть в хармсовском списке. Осуждая распущенность молодого поколения, наркомздравовские агитаторы забавно соединяли остатки “викторианской” морали с позитивистским, примитивно-физиологическим взглядом на половую жизнь. Но такой взгляд был присущ и более серьезным авторам, например, И. Блоху. Так, все индивидуальные особенности сексуального поведения человека объяснялись биохимическими причинами.

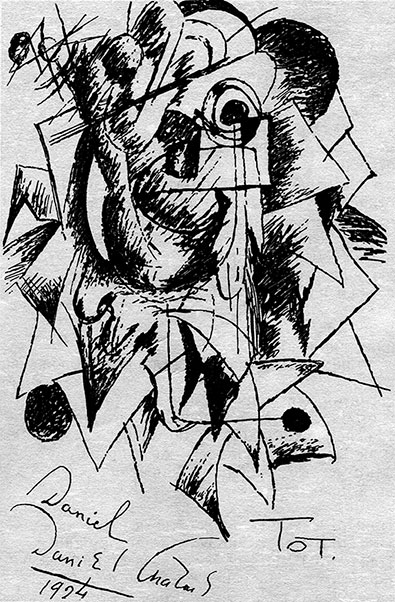

Тот. Рисунок Д. Хармса, 1924 г.

Автопортрет за окном. Рисунок Д. Хармса, 20 мая 1933 г.

Хармсу в таких книгах совсем уж трудно было найти что-то полезное для себя. Он понимал, что во многих отношениях, в том числе и эротических, он своеобразен, отличен от других людей. Однако его своеобразие не укладывалось в готовые дефиниции, не описывалось стандартным языком. Да, у него были кое-какие склонности, которые тогдашний врач назвал бы извращенными (например, ему нравилось демонстрировать женщинам свое обнаженное тело – многочисленные признания на сей счет есть в его записных книжках). Но прежде всего Даниил Иванович был сверх меры эмоционально уязвим. Он не мог и не хотел подпускать окружающих близко к себе, а потому нуждался в самозащите. В общении с посторонними людьми такой защитой служила, помимо отчужденности, и подчеркнутая “светскость”, с друзьями же – театрализация поведения. Самим собой (в житейском смысле) Хармс был только в своих дневниковых записях. В отличие, скажем, от Михаила Кузмина, он едва ли предполагал, что его записные книжки даже в отдаленном будущем станут достоянием печати, и сохранял их просто потому, что сохранял всё – вплоть до списка продуктов, которые надо купить в магазине. Обнаженность, “бесстыдство” записных книжек Хармса – совсем не литературный прием.

В конце 1924-го и начале 1925 года повышенный интерес 19-летнего Даниила Хармса к “полу” объясняется не только возрастом. Именно в этот период к нему пришла первая любовь – нежная, чувственная, напряженная, продолжавшаяся долгие годы и в конечном итоге оказавшаяся несчастливой…

В 1931 году Хармс писал Раисе Поляковской, женщине, которой он в то время был увлечен:

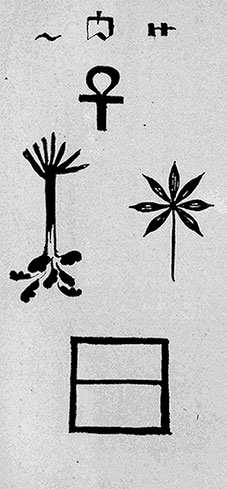

…Можете считать это за шутку, но до Вас я любил по-настоящему один раз. Это была Эстер (в переводе на русский Звезда). <…> Она была для меня не только женщиной, которую я люблю, но и еще чем-то другим, что входило во все мои мысли и дела. Я называл ее окном, сквозь которое я смотрю на небо и вижу звезду. А звезду я называл раем, но очень далеким. Мы разговаривали с Эстер не по-русски, и ее имя я писал латинскими буквами – ESTHER. Потом я сделал из них монограмму, и получилось

.

И вот однажды я увидел, что

есть изображение окна.

Как и любые тексты Хармса, обращенные “вовне”, это письмо – своего рода стилизация, в данном случае романтизирующая и приукрашивающая реальность. Поразительнее же всего то, что женщина, любовь к которой Хармс описывает элегически, в завершенном прошедшем времени, в тот момент еще была его законной женой, и близкие отношения с ней то прерывались, то начинались вновь – по меньшей мере до 1933 года.

Судя по письму к Поляковской, любовь к Эстер продолжалась “семь лет”. Семь лет к 1931 году – получается, что встреча состоялась в 1924-м. Во всяком случае – не позже весны 1925-го. Хармсу было восемнадцать, Эстер Александровне Русаковой не было шестнадцати, но в ее жизни уже был некий “Михаил”, который считался ее “женихом” и которого в конце концов она бросила ради нового поклонника – мрачноватого высокого юноши в гетрах и с трубкой, начинающего поэта и будущего электротехника. Но это, судя по всему, произошло далеко не сразу[93].

Возможно, сначала состоялось знакомство не с Эстер, а с ее братом – погодком Полем Марселем (Полем-Марселем Александровичем Русаковым), юным (17-летним) композитором. В марте 1925-го в записной книжке значится: “В четверг, 19 марта, в 8 вечера быть у Марселя. Он сыграет танго Вампир”. Не в этот ли раз состоялась первая встреча с будущей женой?

Идеограммы. Рисунок Д. Хармса, 1930-е.

Заморские имена Эстер и ее брата были не случайны: они провели раннее детство во Франции. Их отец, Александр Иванович Русаков (настоящая фамилия – Иоселевич), родился в 1872 году и до тридцати с лишним лет жил в Таганроге. По профессии он был рабочим-красильщиком. Как писала в октябре 1929 года парижская газета “Последние новости”, “Иоселевич в 1905 году пошел с дубиной на черносотенцев, громивших еврейский квартал, затем бежал с семьей во Францию…”. Эта информация дается со ссылкой на франко-румынского писателя Панаита Истрати, сыгравшего в 1928 году важную (и благотворную) роль в судьбе Русаковых (об этом подробнее – в следующей главе). Но Истрати был романтиком – “дубину” спишем на его балканскую любовь к колоритной детали. В действительности речь идет, видимо, о еврейской самообороне. Отряды самообороны создавались повсеместно, когда стало понятно, что полиция не хочет или не может помешать погромам; на них жертвовались немалые деньги, в их организации участвовали все еврейские партии (от сионистов до Бунда), и вооружены они были уж точно не дубинами. В перерывах между погромами еврейские оборонцы активно пополняли ряды российского революционного движения. Так что неизвестно, что заставило Иоселевича покинуть Россию – страх за семью или неприятности с полицией. Сначала он отправился не во Францию, а в Аргентину, и лишь потом осел в Марселе. Неизвестно, когда и почему он сменил фамилию: это обстоятельство забавно объединяло его с Хармсом; причем если Даниил Иванович Ювачев, сын и потомок русских православных людей, выбрал загадочное “иностранное”, космополитическое имя – Daniel Charms, то еврей Сэндер Иоселевич, напротив, стал обладателем чисто русских имени, отчества и фамилии (даже в корне которой содержался этноним). Однако детей он назвал французскими именами, и по-русски они говорили скверно. Может быть, Русаков – его партийный псевдоним?

По свидетельству своей сестры, в детские годы

Эстер была красивой непосредственной девочкой с хорошим характером… Во Франции семья жила в чрезвычайно стесненных условиях. Летом мать готовила еду во дворе, превращая комнаты и кухню в спальню с раскладушками. Но смех звенел в семье всегда. Мама часто вспоминала, как соседи говорили: “Опять эти русские веселятся”[94].

Во Франции Александр Иванович примкнул к анархо-коммунистам. В “Последних новостях” история его возвращения в Россию описана так:

Как “нежелательный элемент” он в дни войны попал в концентрационный лагерь, в 1922 году был обменен вместе с другими заключенными на французских офицеров, задержанных в качестве заложников.

В действительности Русаков был выслан из Франции за участие в акциях в поддержку Советской России (он сорвал отправку из марсельского порта корабля с оружием для белых) и прибыл в Петроград еще в 1919 году. С началом нэпа он развернул бурную деятельность: “открыл усовершенствованную прачешную, основал два детских дома”. В то же время он работал по своей специальности красильщика на Самойловской фабрике.

В записной книжке Хармса появляется адрес Русаковых: ул. Желябова, 19/8 (обычно Хармс предпочитал называть ее Конюшенной), и телефонный номер: 213–58. В этом доме Хармс познакомился с человеком, чье имя осталось в политической истории России: Виктором Львовичем Кибальчичем, известным под псевдонимом Виктор Серж. Кибальчич был женат на старшей сестре Эстер, носившей русское имя – Любовь.

Поль Марсель, 1920-е.

Виктор-Наполеон (ибо именно такое имя значилось в его метрике) Кибальчич родился в 1890 году во Франции. Отец его (Леонид Иванович, впоследствии Серж-Лео) был троюродным братом знаменитого инженера-террориста и тоже оказался как-то причастен к деятельности “Народной воли”. Вероятно, именно это стало причиной его эмиграции. Кибальчич-сын в свою очередь увлекся революционными идеями, став активным анархистом (на этой почве, возможно, он и сблизился с Русаковым). В 1913 году он был осужден на пять лет тюрьмы за участие в “эксах”; отсидев четыре года, отпущен в Советскую Россию (в обмен на арестованного ЧК французского офицера). В Москве Виктор Серж стал членом ВКП(б), коминтерновцем и активным сторонником Троцкого, одно время – его личным секретарем. В партийных схватках середины двадцатых он оказался в числе проигравших – но это было только начало; сам Виктор Серж (чудом спасшийся) позднее подведет такой исторический итог:

То, на что надеялись, чего желали революционеры-марксисты большевистской школы, – это социалистическое преобразование Европы путем пробуждения трудящихся масс и разумной, справедливой реорганизации общества… Они ошиблись, ибо потерпели поражение. Изменение мира происходит не так, как они полагали, а в условиях ужасного смешения и искажения институтов, движений и мировоззрений, без желаемой ясности представлений, без чувства обновленного гуманизма и таким образом, что все человеческие ценности и надежды ставятся ныне под угрозу[95].

Эта мысль – лейтмотив нескольких политических романов, написанных Сержем в конце 1930-х годов, по возвращении во Францию. Но Виктор Кибальчич далеко не сразу осознал поражение. Хармс же с ранней юности принадлежал к тем, у кого деятельность Ленина и Троцкого совершенно не вызывала “чувства обновленного гуманизма”. Пока, впрочем, в условиях нэпа более или менее еще можно было существовать и таким людям, как Александр Русаков, и таким, как муж его старшей дочери, и таким, как возлюбленный (а позднее муж) младшей. Но Виктор Серж и его товарищи по “левой оппозиции” уже начинали отчаянную борьбу за ликвидацию этого мелкобуржуазного рая, не понимая, что роют могилу не в последнюю очередь себе самим.

Общение двух не похожих друг на друга литераторов интересно еще и потому, что именно Виктор Серж, автор книги “Современная французская литература” (1928), мог способствовать знакомству своего молодого родственника (не владевшего французским языком) с творчеством дадаистов и сюрреалистов. Большой блок материалов, посвященных эстетике и творческой практике дада (статья А. Эфроса, декларации Ф. Супо и Ф. Пикабиа, стихи Тристана Тцара, Поля Элюара, Пикабиа, Супо, Селина в переводах Валентина Парнаха, проза молодого Луи Арагона, пьеса Рибемона-Десселя “Немой чиж”), был опубликован в свое время в журнале “Современный Запад” (1923. № 3). По устному свидетельству И. Бахтерева (сообщено В. Эрлем), обэриуты не прошли мимо этой публикации. Но о сюрреализме в СССР писали значительно меньше, и здесь суждения и рассказы Сержа могли быть особенно важны и полезны для Хармса и его друзей.

1925 год в жизни Хармса прошел под знаком Эстер. Записные книжки этого времени изобилуют записями о ней – по-русски и по-немецки (именно на этом языке, известном бывшему ученику Петершуле лучше, чем Эстер русский, и проходило общение). Записи, полные страсти и тревоги, трогательные – иногда немного смешные в своей непосредственности:

Sacher Mädchen, doch liebe dich noch, wen du wilst mit mir wieder sein so komm zu mir und wert dein Breutigam Siest… (нрзб) doch wer war recht, du oder ich? Ich sagte die, dass du wirst früher mich werfen, als ich dich. So ist es auch gescheen. Weren wier noch zusammen, so hätten wie so rein gewesen, noch so immer jung. Aber jetzt, weil du so sarkastisch bist mit mir, sprech ich mit dir nich, du bist jetzt grob geworden. Doch versuch (wenn du mich noch liebst) wieder mit mir zahrt sein und vieleich werden wir, wieder Freunde[96].

На 30 сентября 1925 года:

Я задумал – если я в этот день поссорюсь с Esther, то нам суждено будет расстаться.

Ужас – так и случилось.

Поссорился – мы расстанемся.

Это можно было ждать.

Господи я хотел сегодня mnt, а тут смерть любви…

…Она зовет меня но я знаю что это не на долго. Что ж поделаешь верно я сам таков. Она не причем женщина как женщина, а я так какой-то выродок.

Господи твоя воля.

Нет я хочу или mnt сегодня же или все кончено с Esther.

Эстер Русакова.

Она же (слева) с сестрой. 1920-е.

Маленький Даня Ювачев молился, подражая Папе. Юный Хармс то и дело просит о чем-то Бога – и о больших и высоких вещах, и о мелких, бытовых: от хорошей отметки на экзамене в техникуме до эротической прихоти (обозначенной прозрачной анаграммой mnt). Но чаще всего в 1925–1927 годах его мольбы связаны с Эстер. Иногда его записи грубы, полны ярости, мужской обиды:

Почему я должен страдать из-за этой девчонки?

Я делаю много, чего бы не хотел делать, и не делаю многое, чего бы хотел делать, – только ради того, чтобы не оскорбить ее.

Но кончилось мое терпение…

Пошла вон, блядь и повелительница!

И буквально сразу же:

Esther, почувствуй как я люблю тебя и какая тоска во мне…

Господи мне ничего не надо теперь. Все термины как: “разбитая жизнь”, “ушедшая молодость” и т. д. годятся для обозначения моего настоящего состояния.

Боже, не меня сохрани, а ее.

Это июль 1927 года.

А еще через пять лет, в ноябре 1932-го, то есть уже после письма к Поляковской, Хармс растерянно запишет:

Непонятно, почему я так люблю Эстер. Все, что она говорит, неприятно, глупо и плохого тона, но ведь вот люблю ее несмотря ни на что!

Сколько раз она изменяла мне и уходила от меня, а любовь моя к ней только окрепла от этого.

Шрифтовая композиция. Рисунок Д. Хармса в его записной книжке, июнь – ноябрь 1930 г.

Была всепоглощающая физическая страсть, была нежность, пронесенная через годы, заставлявшая “левого писателя” и насмешника всерьез относить к себе романсовые штампы. Не было духовной близости – даже намека на нее. Хармс пытался заинтересовать любимую тем, что занимало его (“спроси у Зинаиды Николаевны про теорию относительности”); он читал ей стихи и просил, чтобы она перечитывала их – в том числе “Колыбельную” Федора Сологуба. У Сологуба есть несколько колыбельных. Может быть, речь идет о вот этой – “Лунной”:

Я не знаю много песен, знаю песенку одну,

Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.

Колыбельку я рукою осторожною качну,

Песенку спою младенцу, отходящему ко сну.

Тихий ангел встрепенется, улыбнется, погрозится шалуну,

И шалун ему ответит: ты не бойся, ты не дуйся, я засну.

Или о вот этой:

Просыпаюсь рано,

Чуть забрезжил свет,

Темно от тумана –

Встать мне или нет?

Нет, вернусь упрямо

В колыбель мою, –

Спой мне, спой мне, мама:

– Баюшки-баю!

Но Эстер и язык русский знала неважно, и литературой, по всем свидетельствам, особо не интересовалась. Она, скорее всего, любила “очаровательного” Daniel’а как мужчину, как человека (мучила, но и любила по-своему), она была для него “окном в рай” – но в том, что уже становилось главным в его жизни, она ничем не могла ему помочь.

Автопортрет с трубкой. Рисунок Д. Хармса, 1923 г.

3

Уже в первые месяцы в Петрограде Даниил Ювачев-Хармс начал выступать на поэтических вечерах – в электротехникуме, Госпароходстве, Тургеневской библиотеке – с чтением стихов, правда, по большей части чужих. К ремеслу чтеца-декламатора он относился в это время серьезно, выписывал и читал пособия по сценической речи. В его записной книжке перечисляются “стихотворения, наизустные мною”:

Каменский: Моейко сердко. Персия. Ю. Морская. Колыбайка. Жонглер. Прибой в Сухуме. Солнцень-Ярцень. Времена года. 9

Северянин: Ингрид. Предсмерт. Красота. Поэза отказа. Промельк. Пятицвет II. Поэза о Харькове. Твое Утро. Кэнзели. Это было у моря. Весенний день. Лесофея. Виктория Регия. Хабанера. III. Шампанск. Полонез. Мои похоронные. Тринадцатая. Русская. 19

А. Блок: Двенадцать. Незнакомка. Ты проходишь. Сусальный ангел. Потемнели, поблекли. В ресторане. В голубой далекой спаленке. 6

Имбер (Имеется в виду Инбер. – В. Ш.): Сороконожки. Рома<н>с I 2

Гумилев: Картон. мастер. Слоненок. Трамвай. Детская песенка. Странник. Три жены мандарина. 6

Сологуб: Колыб<ельная> песня I. Колыб<ельная> песня II. Все было беспокойно и стр<ойно>. Простая песенка. 4

Белый: Веселье на Руси. Поповна. 2

Ахматова: Цветов и неживых вещей. Двадцать первое… 2

Маяковский: Левый марш. Наш марш. Облако в штанах. Из улицы в улицу. Порт. В авто. Еще Петербург. Ничего не понимают. А вы могли бы. Старик с кошками. Военноморск. любовь. Уличное. О бабе <и> Врангеле. 14

Асеев: Траурный марш. Собачий поезд. День. 3

Есенин: Да, теперь решено. 1-ая ария Пугачева. 2

Хлебников: Уструг Разина (отрыв.). Ор. 13 2

Туфанов: Весна. Нень. 2

Вигилянский: Поэма о лошадях. В лунный полдень. Менуэт. Васильки. Заклятье. Танго. 6

Март: Черный дом. Бал в черном доме. Белый Дьявол. 3 танки. 4

Марков: Марш. Романс. 2

Трудно сказать, в какой мере этот список характеризует личные вкусы Даниила (мы знаем лишь о его любви к одной из “Колыбельных” Сологуба – в списке представлены обе). Многое в его “репертуаре” – от стандартных пристрастий массового читателя той поры. Например, обилие Северянина. Правда, при желании здесь легко предположить интерес к тем возможностям, которые раскрывают перед художником пошлость, безвкусица, простодушная глуповатость, “галантерейный язык” (по выражению Лидии Гинзбург), если они подверглись рефлексии и стали в своем роде приемом. У многих поэтов шедевры соседствуют в списке “наизустных стихотворений” со случайными вещицами: так, наряду с “Заблудившимся трамваем” и “Слоненком” Гумилева Хармс включил в свой репертуар не опубликованное при жизни автора альбомное стихотворение “Расскажи мне, картонажный мастер…” (из цикла “К Синей звезде”), а рядом с “Облаком в штанах” мы видим агитационные стихи Маяковского о “бабе и Врангеле”. Публичное чтение Хармсом стихов Гумилева вызвало даже (по свидетельству П. Марселя)[97] политически окрашенный скандал. Практика “запретов на имена”, типичная для советской эпохи, еще не сложилась, и читать с эстрады Гумилева первые годы после его гибели никто не запрещал; но Хармс предварил выступление фразой про поэта, “ни за что убитого чекистами”. Чекисты этого, разумеется, стерпеть не могли: Хармс был задержан, с ним провели “профилактическую беседу” – и отпустили. Все же середина двадцатых была временем, по советским меркам, либеральным.